3.1. Une agriculture orientée vers l’échange

Au XIXe siècle, la culture sur les berges s’étend de Kratié à Neak Luong sur le Grand Fleuve, de Kompong Luong au canal de Hatien sur le Tonlé Sap et le Bassac, le long des principaux cours d’eau (stung Pursat, prék Thnôt, tonlé Tauch 156 et surtout sur les iles du Mékong (Koh Sautin, île de Khsasch Kandal, etc.) et du Bassac (Koh Thom). Sur ces berges et sur ces îles vivent les neak chamcar, qui contrairement aux neak srê (« hommes de la rizière »), ne se consacrent pas à la riziculture mais à une polyculture originale 157 .

On distingue quatre parties dans le terroir sur lequel repose l’écononie des berges. La berge proprement dite est la partie recouverte aux hautes eaux qui fait face au fleuve. Si le fleuve fait des méandres, elle peut être en pente douce et s’étendre jusqu’au milieu du lit en saison sèche (rive droite du Bassac aux Quatre-Bras) ou, au contraire, très abrupte parce que faisant face à la partie profonde du fleuve (rive gauche du Bassac aux Quatre-Bras par exemple). Le sommet du bourrelet qui n’est que rarement et/ou brièvement submergé. Le revers qui plonge souvent abruptement dans les grands étangs (beng) de l’arrière-berge .

Ces diverses parties mises en évidence par la topographie ont des sols différents. La berge est composée d’alluvions renouvelées chaque année, qui allient les qualités chimiques (richesse et neutralité) et physiques (structure fine permettant la remontée de l’humidité par capillarité). Le bourrelet ne reçoit que les particules les plus fines ; il est recouvert d’un mélange de limon et de sable beaucoup moins riche. Les revers sont rarement utilisés au XIXe siècle, de même que l’arrière-berge, car il s’agit de sols nouveaux conquis par les riverains grâce à la technique originale des prêk : le- prêk est une saignée creusée à mi-hauteur du bourrelet de berge qui permet à la crue de pénétrer largement dans les beng, où elle a une double action :

- neutralisation des eaux des étangs, qui sont naturellement acides (eaux « noires ») parce qu’insuffisamment renouvelées ;

- colmatage qui permet la création d’un revers symétrique à la berge (Sur tous ces points cf. Delvert, 1961 et Barthélémy, 1913).

Selon Barthélémy, il n’y aurait eu au début du XXe siècle que quelques prêk, le premier ne datant que d’une cinquantaine d’années. Il est donc probable que les habitants se limitaient à cultiver la berge et le sommet du bourrelet. Cependant Aymonier (1876, 7) relève que :

‘de nombreuses tranchées mettent en communication le fleuve avec les plaines par un double courant, vers l’intérieur quand les eaux s’élèvent, de juin à septembre, et vers le fleuve quand elles baissent, d’octobre à février. De février à juin, la plupart de ces communications sont à sec et deviennent des routes portant ainsi tour à tour la charrette ou la jonque de l’indigène.’Cette description correspond bien à celle d’un prêk : pour qu’il soit efficace, il doit être placé au-dessus du niveau du fleuve atteint au début de la crue, car à ce moment les eaux sont insuffisamment chargées en limon ; la présence de ce seuil laisse également subsister le beng, mais le neutralise par un renouvellement annuel partiel. Il est donc possible que les prêk aient déjà existé à cette époque. Il n’en reste pas moins que la multiplication des percements volontaires, outre qu’elle va contribuer à régulariser les crues, est le fait majeur du début du XXe siècle et sans doute le facteur décisif qui a permis l’absorption de l’essor démographique.

Si les îles , qui sont presque entièrement cultivables car il n’y a pas d’arrière-berge, sont les lieux les plus densément occupés, l’importance d’une culture comme celle du coton et les données démographiques montrent que les berges en général sont déjà intensément cultivées et peuplées au XIXe siècle. Les voyageurs qui se déplacent souvent en bateau témoignent d’ailleurs de cette occupation du sol 158 .

Le sommet du bourrelet porte les maisons d’habitation et les cultures permanentes et à longue durée d’évolution : arbres fruitiers, aréquiers et lianes à bétel, mûriers, kapokiers, etc.

La berge peut être utilisée en avant-crue et/ou en décrue. On ne peut procéder qu’à des cultures annuelles à durée d’évolution brève : maïs, tabac, coton et cultures maraîchères. Même en sélectionnant ainsi les cultures (et les espèces), le retour de la crue intervient parfois trop tôt et les paysans préparent le sol au fur et à mesure du retrait des eaux pour ne pas perdre de temps. Les paysans sont parfois astreints à des travaux pénibles, ainsi pour le tabac (Moura 1883, I, 31),

‘cultivé dans les terres argileuses des bords du fleuve. Afin de gagner du temps, on le sème d’abord en planches élevées de main d’homme au-dessus de l’inondation et un mois avant le retrait des eaux ’Les beng ne sont guère utilisables, sauf comme lieu de pêche ou réserve de plantes aquatiques (fleurs de lotus, nénuphars, etc.). Dans les lieux où l’inondation submerge assez souvent le bourrelet pour que le renouvellement des eaux ait lieu, il est possible de semer du paddy flottant lors de la crue ou du paddy de saison sèche à la décrue.

Malgré toutes ces difficultés, l’ensemble des cultures de berges connaît un important développement, qui n’est pas étranger à l’existence de débouchés extérieurs (coton) ou intérieurs, troc du tabac, de la soie ou du bétel.

Les cultures entreprises sur les berges sont plus délicates que la culture du riz. Les conditions de la croissance des plantes sont encore plus fluctuantes que dans les plaines, car les caprices du fleuve s’ajoutent à ceux de la pluviosité. Les techniques culturales , tout en restant médiocres, sont plus intensives et raffinées que celles utilisées par le riziculteur : utilisation de cultures décalées ou intercalaires, préparation des plants et soins culturaux minutieux sont la règle, surtout pour le coton, le tabac ou la ramie (ortie de Chine).

Cette façon de travailler, qui permet de tirer un meilleur parti d’un terroir inextensible, donne au travail des berges une physionomie différente de celle du travail de la rizière. S’il subsiste des périodes critiques d’intense activité, les temps morts intercalaires sont réduits. A égalité de revenu (2 ha de rizière, 8 ares de chamcar), le paysan des berges consacre 20 jours de plus à la culture dans l’année : pour une famille 150 à 160 jours contre 120 jours pour le riz (Delvert 1961). Qui plus est, les récits de voyageurs, en décrivant la culture de nombreuses parcelles à la main, « comme des jardins », suggèrent que l’écart était plus grand encore au XIXe siècle..

Surtout, les rythmes saisonniers du paysan des berges sont différents. En saison sèche, le riziculteur peut se reposer pendant les plus fortes chaleurs ou profiter des facilités de déplacement. Au même moment les agriculteurs des berges sont en plein travail, leurs temps morts se situant au contraire aux hautes eaux, lorsque seule la berge est exondée.

Les associations de cultures sont un moyen d’intensifier la production, mais aussi d’assurer un certain équilibre. Cela explique sans doute que soient pratiquées des associations néfastes comme coton/sésame ou maïs, ou coton/kapokier. La persistance de la seconde, alors que le kapokier abrite des parasites du coton, est surprenante. On pourrait l’attribuer à l’ignorance des paysans, dans la mesure où l’agriculture des berges n’a pas cette stabilité et cette ancienneté qui permettent souvent aux paysans de constituer un fond de connaissances empiriques s’opposant aux erreurs de ce genre les plus flagrantes. Mais on peut aussi avancer que la culture du kapokier est poursuivie pour compenser les fluctuations excessives de la récolte de coton. En effet, le kapokier, planté sur le bourrelet, est à l’abri des principaux aléas et ne demande aucun soin. Il est toujours possible de se rabattre sur le kapok lorsque le coton est détruit ; en cas de bonne récolte, le paysan néglige une production moins rentable et qui ne lui a demandé ni effort ni mise de fonds. Il est donc probable que cette association, pourtant reconnue techniquement défavorable, est utilisée délibérément en raison de la complémentarité économique qu’elle autorise.

La culture du coton 159 illustre bien l’agriculture des berges.

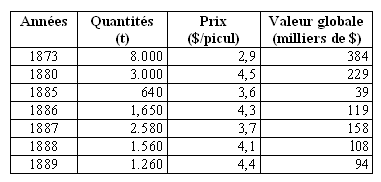

C’est incontestablement la plus importante des cultures de berges au XIXe siècle. L’île de Koh Sautin est le marché où les navires viennent charger la production de l’île et de ses environs. En 1873, 8.000 t de coton brut valant 384.000 $ sont exportées. Il s’agit sans doute d’un maximum, puisqu’on ne retrouve plus que 4.000 t en 1876, 3.300 t en 1880 et 1.800 t en moyenne entre 1886 et 1889. Ces fluctuations sont dues à la fois aux aléas climatiques et au développement de la culture du tabac : alors que le coton représente 67 % de la valeur des produits des berges exportés en 1873, cette proportion tombe à 34 % en 1886/1887.

Le coton cultivé sur les berges est herbacé. La plante est annuelle et végète assez rapidement. La fibre obtenue est de très belle qualité, mais elle est trop courte et se prête mal à une façon artisanale. Les caractéristiques de la culture semblent différentes au XXe siècle et au XIXe siècle. En 1955, le coton est en pleine décadence, car il est très vivement concurrencé par d’autres cultures plus productives et plus rémunératrices comme le tabac. Il ne reste que 200 ha de cotonniers dans tout le Cambodge, alors que la seule circonscription de Kompong- Cham en avait plus de 3.000 ha en 1905. Les rendements sont bas : 300 kgs à l’hectare environ, alors que Baudoin (1908) donne des estimations plus substantielles, même si elles sont très fluctuantes de 180 kgs à 1 tonne pour une excellente année (1908).

Faute de données homogènes et suivies, il est difficile de chercher d’autres comparaisons. Il semble bien cependant que l’évolution des techniques culturales soit pour partie à la base de cette décadence : selon Delvert « c’est une tradition paysanne que pour le cotonnier il n’est pas nécessaire de labourer avant les semis » (1961, 403). Il ne peut s’agir d’une tradition ancienne puisque Baudoin en 1905 (art. cité, 534) et Aymonier (AOM Aix 11.952) font état d’un double labour et d’une préparation soignée du sol. Les mèmes observateurs - à l’inverse de ce que dit Delvert - remarquent que la culture est suivie avec attention : démariage, sarclages (2 ou 3), destruction des parasites, et enfin ramassage fréquent des capsules (jusqu’à dix cueillettes successives). Tous ces soins ne pouvaient manquer d’avoir un effet favorable sur la productivité, et sur la qualité du produit obtenu 160 . Ils soulignent le caractère prioritaire de la culture du coton à cette époque, qui incitait le paysan à lui consacrer ses meilleurs sols et la plus grande partie de son temps.

Les chiffres de production du coton sont imprécis, mais dans l’ensemble beaucoup plus satisfaisants que ceux de la production de paddy : en effet, le coton des berges est peu consommé sur place en raison des difficultés du filage et est exporté vers Hong-Kong et surtout le Japon. Il paye donc une taxe douanière à Phnom Penh et fait l’objet à cette occasion d’un contrôle sommaire.

Le Tableau 15 montre que les fluctuations sont très importantes, surtout sur les quantités, les prix restant dans l’ensemble peu sensibles aux conditions de l’offre, ce qui n’est pas surprenant puisque le marché du coton est un marché régional/mondial. L’inélasticité des prix fait que le paysan souffre d’autant plus d’une mauvaise récolte. En outre, il ne peut guère compter sur une compensation fournie par les autres cultures, car si elles sont souvent moins sensibles que le coton, elles se ressentent également beaucoup des aléas climatiques : si l’inondation est trop précoce ou trop importante, les cultures peuvent être purement et simplement détruites ; si l’inondation est faible, le limonage n’est pas suffisant et beaucoup de sols ne peuvent pas être mis en culture. Enfin, si le retour des pluies est trop rapide, il peut gâcher la récolte de coton.

Ces incertitudes ont une influence certaine sur le comportement des agriculteurs des berges, qui vont chercher à nouer des relations , notamment familiales, avec les riziculteurs.