PRÉSENTATION

OBJET ET MÉTHODES

À la lecture du titre de notre travail, on peut se demander comment un mot, un seul mot, a pu devenir l’objet d’une si longue recherche. Et on peut aussi, dans un second temps, s’interroger sur l’identité du mot concerné... Je voudrais montrer, dans cette introduction, qu’un mot peut en cacher un autre, et comment j’ai été amenée, à partir d’un choix apparemment simple, à donner à l’étude du mot air une extension à la fois sémantique et temporelle, qui permet de poser le problème d’un double traitement, polysémique ou homonymique, de cette forme, à deux époques sensiblement éloignées l’une de l’autre.

Mais commençons par le commencement. C’est le mot air signifiant « manière d’être » au XVIIe siècle qui a constitué le point de départ de l’enquête. On sait que ce mot a connu un essor remarquable à cette époque, plus particulièrement dans la seconde moitié du siècle, où se sont développées, en relation avec le triomphe de la mondanité, les conceptions de l’honnête homme et les théories relatives au savoir-vivre et à la politesse. Ce mot, qu’on trouve à la fois dans les textes d’époque et dans ceux des commentateurs, apparaît comme aussi « incontournable » (si l’on peut oser ce terme fort peu classique, mais néanmoins reconnu) qu’indéfinissable, et donc tout à fait à même de susciter une légitime curiosité.

Mais quel est au juste ce mot qu’on se donne comme objet d’étude ? Nous allons voir qu’il n’est pas facile de répondre à cette question simple, comme le montre une première enquête lexicographique. Si son apparition, avec la signification « apparence extérieure », est généralement datée de la fin du XVIe siècle (1580), à partir d’attestations de Montaigne 1 , l’étymologie en est incertaine. Plusieurs hypothèses sont avancées. La plus fréquemment retenue est celle qui fait dériver air-manière d’être (ou apparence extérieure) d’air« atmosphère » (lui-même tiré du bas latin *area, métathèse de aera, acc. de aer 2 ). On trouve cette hypothèse dans les dictionnaires étymologiques de Bloch-Wartburg et de J. Picoche, dans le Dictionnaire historique de la langue française, et elle est reprise dans la plupart des dictionnaires de langue modernes, Le Nouveau Petit Robert (1993), Le Grand Robert (1985), le Grand Larousse de la langue française, le Trésor de la langue française. L’explication donnée par Bloch-Wartburg, et reprise par J. Picoche, est la suivante :

‘ air. Le sens « apparence extérieure » n’apparaît qu’au XVIe s. (Montaigne). — Il est né du sens premier à travers des étapes comme l’air d’une cour (où air est pris au sens de « atmosphère, ambiance ») [...] (Bloch-Wartburg)’L’influence de aire (du latin area« espace non construit », « aire à battre le grain », « aire d’oiseau » 3 ), au sens de « caractère », d’où est issu débonnaire (ancien français : de bonne aire« de bonne race ») et qui disparaît à cette époque, est parfois invoquée dans cette dérivation (Grand Larousse de la langue française) 4 . Elle est récusée par J. Picoche, qui considère que la signification de débonnaire, mot complètement mort au XVIIe siècle, n’a pu intervenir dans cette dérivation. Littré 5 , lui, est en désaccord avec la dérivation d’air« atmosphère » à air« manière d’être » :

‘Les dictionnaires confondent air, fluide gazeux, et air, manière, façon. Il est bien difficile de voir comment l’air atmosphérique aurait fini par signifier l’apparence, la manière. Diez 6 a senti la difficulté, et il tire air dans le second sens de l’allemand art, manière, façon. Mais on ne voit pas comment le t aurait disparu. Dans un travail subséquent, il est disposé à réunir air de l’atmosphère et air manière, par le sens de souffle, spiritus, qui, donnant esprit, conduirait à manière, caractère. ’Il pense que c’est le mot aire qui a glissé vers la signification « manière », puis que les deux mots air et aire se sont confondus 7 :

‘[...] aire existe, dans l’ancien français du moins, avec le sens de place et nid. Voici dès lors comment je conçois la filiation des sens : place et nid ; demeure, famille ; qualité, manière. Puis air et aire se seraient confondus dans les langues romanes. Air de vent et aire de vent est un exemple d’une confusion analogue. C’est, je crois, la fauconnerie qui, en signalant le faucon de bon aire, a permis le passage d’idée entre aire, nid, et extraction, famille, qualité. ’Les choses se compliquent encore quand on introduit le mot air-mélodie. L’apparition de cette signification est datée de 1578 par Le Nouveau Petit Robert et le Dictionnaire historique de la langue française, du milieu du XVIesiècle par Le Grand Robert (1985), de 1608 par le Grand Larousse de la langue française et le Trésor de la langue française, qui citent Régnier. Bloch-Wartburg et J. Picoche mentionnent le XVIIe siècle sans précision. Les dictionnaires s’accordent pour voir dans ce mot un emprunt à l’italien aria. Ce mot, de même origine qu’air-atmosphère, aurait développé le sens « mélodie » à partir du sens « manière ». C’est l’hypothèse de Bloch-Wartburg :

‘ air,« air chanté ». 1608. Empr. sémantique fait à l’it. aria, où le sens de « chant » est sorti de celui de « manière » par un développement comparable à celui de l’all. Weise« manière mélodie » [...]qui est reprise par Le Nouveau Petit Robert, Le Grand Robert (1985) 8 , le Dictionnaire historique de la langue française et par J. Picoche. Quant à Littré, il introduit, purement et simplement, la signification « mélodie » dans l’article air-manière d’être...’La filiation historique privilégiée nous conduirait donc à un étymon unique, area signifiant « atmosphère », sur lequel viendraient se greffer les significations « manière d’être » au XVIe siècle, puis, sous l’influence de l’italien, « mélodie », au XVIIe siècle – le mot aria ayant, semble-t-il, lui-même les trois significations, ainsi qu’il est dit dans le Dictionnaire général de la langue française de Hatzfeld et Darmesteter.

Si l’on se place maintenant au XVIIe siècle, dans une perspective synchronique, on retrouve certains aspects de la problématique précédente. En particulier, la filiation qui a été établie entre air« atmosphère » et air« manière d’être » trouve une illustration tout à fait éclairante dans l’ambiguïté d’emplois tels que :

‘L’air de cour est contagieux ; il se prend à Versailles, comme l’accent normand à Rouen ou à Falaise.La Bruyère, Les Caractères, « De la cour ».’ ‘L’air précieux n’a pas seulement infecté Paris, il s’est aussi répandu dans les provinces, et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part.

Molière, Les Précieuses ridicules.’

qui, selon les dictionnaires, passent d’un article à l’autre 9 . Dans Le Grand Robert 10 , ces deux citations, regroupées, figurent dans air-fluide gazeux, tandis que Littré place la citation de La Bruyère dans air-fluide gazeux, et celle de Molière dans air-manière d’être. Ajoutons que cette seconde citation est particulièrement tiraillée – rattachée à air-fluide gazeux par Hatzfeld et Darmesteter et Le Grand Robert, et à air-manière d’être par Littré et le Grand Larousse de la langue française. Ces occurrences, qui vont dans le sens de l’hypothèse avancée par Bloch-Wartburg au plan historique, pourraient ouvrir la voie à un traitement polysémique du mot air au XVIIe siècle, conjoignant les deux significations « élément » et « manière d’être ». On ne trouve pas, en revanche, dans les dictionnaires, d’exemples favorables au rapprochement d’air-manière d’être et d’air-mélodie. Et il n’est pas inintéressant de signaler que Furetière rattache explicitement la signification « mélodie », non à air-manière d’être, mais à air-élément :

‘ Air, se dit aussi en termes de musique, d’une conduite de la voix, ou des autres sons par de certains intervalles naturels ou artificiels qui frappent agréablement l’oreille, et qui témoignent de la joie, de la tristesse, ou de quelque autre passion. On les appelle ainsi, parce qu’ils proviennent des divers mouvements de l’air [...] Ce mot d’air vient du Grec ao, qui sign. je respire 11 .’La question se pose donc de savoir s’il est possible d’étudier le mot air-manière d’être au XVIIe siècle sans prendre en compte air-élément et air-mélodie.

Il convient aussi de s’interroger sur le type d’étude envisagée et sur le choix des méthodes appropriées. La consultation des dictionnaires susceptibles de nous instruire sur la (ou les) signification(s) du mot air-manière d’être au XVIIe siècle, qu’il s’agisse des dictionnaires d’époques (Furetière, Richelet, Dictionnaire de l’Académie) ou des dictionnaires ultérieurs (Dictionnaire de l’Académie et Dictionnaire de Trévoux pour le XVIIIe siècle, Bescherelle, Littré, Hatzfeld et Darmesteter pour le XIXe siècle), montre que ce mot est à la fois proche et distant de notre air moderne. Si l’on trouve des emplois qui nous paraissent familiers, comme ce choix de citations que j’extrais du début de l’article de Littré :

‘D’abord on ne l’avait point regardé, à cause de ses habits simples et négligés, de sa contenance modeste, de son silence presque continuel, de son air froid et réservé, Fénelon, Télémaque.’ ‘Ne vous y fiez pas, elle a, ma foi, les yeux fripons ; je lui trouve l’air bien coquet, Boileau, Héros de romans.’ ‘Mon Dieu ! qu’elle est jolie et qu’elle a l’air mignon ! Molière, l’Étourdi.’ ‘Votre père me regardait avec un air de compassion, Fénelon, Télémaque.’ ‘Protésilas reprenant son air sévère et hautain, Fénelon, Télémaque 12 . ’il semble bien que le mot air ait, au XVIIe siècle, une extension beaucoup plus grande que de nos jours, puisqu’il peut se dire aussi bien d’un comportement relativement abstrait que d’apparences plus physiques.

Citons Furetière :

‘ Air, signifie encore, manière d’agir, de parler, de vivre, soit en bonne, ou en mauvaise part. Il est des gens du bel air. il a l’air de pédant, de campagnard. il a bon air, bonne grâce à parler, à danser. il vit d’un air à se faire bien des amis, ou des ennemis. il a l’air bas, l’air dédaigneux, ce que vous me rapportez qu’il a dit, a bien de son air, de son style, il a bien l’air d’être du complot [...]Air, signifie aussi, la mine, les traits du visage. Ces deux personnes ont bien de l’air l’une de l’autre.’ ‘De plus, certains emplois nous sont vraiment étrangers, comme l’exemple ci-dessus de Furetière il vit d’un air à se faire bien des amis, ou des ennemis, auquel on peut ajouter les citations suivantes de Littré :’ ‘Parlez, Don Juan, et voyons de quel air vous saurez vous justifier, Molière, Fest. ’ ‘Et traitent du même air l’honnête homme et le fat, Molière, Mis.’ ‘Au contraire, j’agis d’un air tout différent, Molière, l’Étour.’

et quelques occurrences singulières de Mme de Sévigné, auxquelles Littré réserve des définitions spécifiques :

‘Accueil. « Elle nous fit un air honnête », Sévigné.’ ‘Sorte de manière affectée qui consiste à faire entendre ce qu’on ne témoigne pas. Faire une chose par air. « Tout cela était un air pour me faire savoir qu’elle a un équipage », Sévigné, « Quand je vous ai demandé si vous n’aviez point jeté mes lettres, c’était un air », id.’Or, si les dictionnaires font apparaître une polysémie relativement complexe de ce mot, ils n’en donnent pas véritablement la maîtrise à travers les définitions qu’ils proposent. On trouve des termes très généraux comme manière, façon, qui couvrent des exemples assez hétérogènes (comme dans Littré, à la sous-entrée 3). Et quand la manière est spécifiée, c’est à travers différents comportements dont l’assemblage produit un effet de disparate et de flou. Il en est ainsi dans Furetière :

‘ Air, signifie encore, manière d’agir, de parler, de vivre, soit en bonne, ou en mauvaise part.’et dans le Dictionnaire de l’Académie :

‘ Air, signifie aussi, Une certaine manière que l’on a dans les exercices du corps, dans la façon d’agir 13 . ’et, plus encore, dans Bescherelle 14 , qui entend ne rien laisser échapper des manières d’une personne :

‘Manière, façon d’agir, de parler, de marcher, de se tenir, de s’habiller, de se conduire dans le monde. Se dit, en général, de tout ce qui regarde le maintien, la tenue, la mine, la grâce, toutes les façons de faire, toutes les apparences.’Quand on se rapproche de l’apparence physique, on rencontre des synonymes tels que mine (Furetière, Richelet, Dictionnaire de l’Académie), physionomie (Richelet), contenance (Dictionnaire de l’Académie), qui sont pauvres en information, dans la mesure où ils demanderaient à être eux-mêmes définis. On notera que Bescherelle et Littré consacrent les dernières lignes de leur article à essayer de démêler les fils de ce micro-champ...

Cette approche lexicographique semble montrer que le mot air-manière d’être au XVIIe siècle présente une polysémie étendue, qui dépasse assez largement le cadre de notre compétence moderne et offre des contenus de signification aux contours mal définis. Mot vague s’il en est, comme le souligne F. Brunot, qui décline le paradigme air, bon air, bel air, air de la cour, en le faisant suivre de mots et expressions tels que mine et je ne scay quoy 15 ... La tâche à entreprendre est vaste et difficile. La signification de ce mot est en quelque sorte à construire, puisqu’on ne peut s’appuyer sur des acceptions plus ou moins établies. Et cette construction ne peut s’aider du sentiment linguistique, qui intervient naturellement dans les études portant sur le lexique contemporain. Certes, certains emplois nous semblent connus. Mais rien ne garantit, à trois siècles d’intervalle, que cette reconnaissance soit fiable, et que nous ne soyons pas en présence, au plan sémantique, de faux-amis. Ces affinités constituent même un obstacle, dans la mesure où la projection de structures lexicales modernes viendrait en quelque sorte brouiller la réception des occurrences et des contextes de l’époque. Le choix des méthodes doit donc tenir compte du double obstacle que présente un mot sémantiquement flou et éloigné dans le temps. D’abord, le recours à un corpus de textes s’impose, dans la mesure où les dictionnaires d’époque ne fournissent évidemment pas un matériau suffisamment élaboré. D’autre part, l’approche sémasiologique (étude des significations d’un mot donné) prend le pas sur l’approche onomasiologique (étude des champs lexicaux), puisqu’il s’agit de construire la polysémie d’un mot. Il serait en effet difficile d’introduire et d’étudier à l’intérieur d’un champ lexical un mot dont on méconnaîtrait la structuration sémantique interne. De plus, comme on l’a vu plus haut, la petite moisson de synonymes que rapporte l’enquête lexicographique ne fait que déplacer le problème sur des mots qui, même s’ils ont une moindre notoriété, présentent des résistances de même nature que le mot air 16 .

La délimitation du champ d’étude constitue la dernière préoccupation. Quels sont les auteurs susceptibles de répondre aux exigences à la fois quantitatives et qualitatives de constitution d’un corpus d’occurrences du mot air-manière d’être ? On peut penser que ce sont ceux qui ont à voir avec la vie sociale et mondaine, soit parce qu’ils font partie des gens du monde et qu’ils en possèdent le langage, soit parce qu’ils traitent des usages sociaux et mondains dans leurs écrits – ces deux aspects n’étant évidemment pas exclusifs l’un de l’autre. En tout bien tout honneur, on citera d’abord les grands auteurs. Parmi les gens du monde, on placera Mme de La Fayette et Mme de Sévigné, La Rochefoucauld et le cardinal de Retz, homme d’église et homme du monde en même temps. Ces auteurs furent d’ailleurs en relation pendant leur vie. De leur côté, les moralistes – aux côtés de La Rochefoucauld, La Fontaine et La Bruyère – s’intéressent aux mœurs de leurs contemporains, et des prédicateurs et écrivains religieux comme Bossuet et Fénelon n’y sont pas indifférents. Plus difficile à classer, en raison d’un génie aux multiples facettes, Pascal allie la qualité d’homme de science à celle d’auteur religieux, mais il eut aussi des fréquentations mondaines, et on peut dire de lui qu’il fut un observateur de divers milieux de son temps. Boileau, en tant qu’homme de lettres et arbitre du bon goût, prône le bon usage dans la manière de parler. Plus en retrait, on trouve des gens du monde qui représentent le libertinage mondain, le chevalier de Méré, théoricien de l’honnête homme, Bussy-Rabutin, en disgrâce mais gardant des relations avec les beaux esprits de son temps, et en particulier avec sa cousine Mme de Sévigné, Saint-Évremond, exilé à Londres où il fréquenta le salon d’Hortense Mancini, l’une des nièces de Mazarin, et développa, en particulier dans sa volumineuse correspondance, ses vues en matière d’art et de littérature. Avec le Père Bouhours, c’est un autre arbitre du bon goût, à la recherche de la définition des règles d’expression exacte, qui prend place aux côtés de Boileau dont il partageait les goûts esthétiques. Il faudrait enfin citer les auteurs, plus ou moins connus, qui ont produit des traités de savoir-vivre. Le rythme de parution de ce type d’ouvrages s’accélère sensiblement dans la seconde moitié du XVIIe siècle, comme le montre un recensement récent 17 , qui, pour l’époque qui nous intéresse, mentionne, aux côtés de Méré, Saint-Évremond, le Père Bouhours, et même La Bruyère, de très nombreux autres noms, parmi lesquels on peut retenir Guez de Balzac, Somaize, Sorel, Bary, Nicole, Lamy, Mlle de Scudéry, le Père Rapin, Cureau de La Chambre, Callières, Jean Pic, Ortigue de Vaumorière, Morvan de Bellegarde...

La problématique de notre recherche étant ainsi posée, au plan de l’objet, de la finalité et des moyens, il convient maintenant de présenter et de justifier les orientations que nous avons prises.

Nous ne nous attacherons pas à l’étymologie de ce mot, qui demanderait une longue remontée diachronique et des outils d’investigation spécifiques qui n’entrent (malheureusement) pas dans le cadre de nos compétences. De plus, ce travail constituerait en soi une partie importante de la recherche, réduisant d’autant le projet initial d’étude du mot air-manière d’être au XVIIe siècle. Ma perspective est donc résolument synchronique, mais elle ne peut pour autant ignorer le problème que pose, à cette époque, la relation d’air-manière d’être avec air-élément et, éventuellement, avec air-mélodie. Une approche succincte des textes ayant rapidement confirmé la présence, sinon massive, du moins significative, de métaphores d’air-élément dénotant la manière d’être d’un groupe dans la seconde moitié du XVIIe siècle, j’ai décidé d’explorer de manière approfondie cette piste de recherche, d’autant plus intéressante qu’elle n’a guère été exploitée à ce jour. Mais l’air qu’on respire au XVIIe siècle n’est pas le même que de nos jours. Nul n’ignore que l’air-élément, hérité de l’ancienne physique, a fait place à un corps composé, possédant des propriétés physiques et chimiques spécifiques. La signification d’air-élément au XVIIe siècle se présente donc, elle aussi, comme une signification à construire – le recours aux textes s’avérant d’autant plus nécessaire que les dictionnaires se font l’écho des changements dus aux découvertes scientifiques. Furetière mentionne déjà les expériences et les connaissances de son temps. Quant aux dictionnaires des XVIIIe et XIXe siècles, ils jettent les bases de notre définition moderne de l’air 18 . L’enquête textuelle ne fournit, en revanche, aucun indice intéressant en ce qui concerne air-mélodie, qui, à première vue, ne présente pas d’interférence sémantique avec air-manière d’être, non plus d’ailleurs qu’avec air-élément. Une recherche plus approfondie sur ce mot conduirait à le situer dans son contexte historique, et, donc, à s’intéresser au domaine musical au XVIIe siècle. On sait l’importance de la danse, des ballets, du rythme et de la mesure, à cette époque qui vit aussi la naissance de l’opéra. Dans ces conditions, il ne m’a pas paru raisonnable de m’engager dans deux voies, l’une conduisant à air-élément et l’autre à air-mélodie, aussi différentes qu’exigeantes dans leur domaine respectif – l’étude sémantique d’air-élément reposant, quant à elle, sur un arrière-plan de connaissances relatives à l’ancienne physique, et, comme on le verra, à la médecine. De ces deux voies, je n’ai donc retenu que la première, qui m’a paru impossible à contourner, et aussi, dans la mesure où les emplois métaphoriques d’air-élément impliquent la notion de groupe, plus immédiatement en rapport avec la composante sociale que véhicule le mot air-manière d’être.

Cette orientation a en grande partie conditionné le choix de notre corpus. Il fallait en effet trouver une double mine d’occurrences, relatives à air-manière d’être et à air-élément. Après divers sondages dans les textes de la seconde moitié du XVIIe siècle, il est apparu qu’un auteur et une œuvre répondaient parfaitement à nos besoins. Il s’agit des Lettres de Mme de Sévigné. Le mot air-manière d’être s’y trouve massivement représenté, avec plus de 200 occurrences, et l’on observe des emplois tels que ceux que nous avons précédemment cités, particulièrement éloignés des nôtres et dont la singularité n’a pas échappé à Littré. Mais surtout, le mot air-élément présente un nombre égal d’occurrences, ce qui est tout à fait remarquable 19 . On tient là un corpus imposant, homogène, et qui illustre à part égale les deux significations que nous souhaitons étudier et mettre en relation. Ce ne sont pas ses seules qualités. Mme de Sévigné, tout en restant en retrait de la vie de la cour, fait partie de ces gens du monde qui en possèdent les usages et le langage, ce qui laisse à penser qu’elle nous offre un échantillonnage représentatif des significations du mot air-manière d’être. Il y a plus. Ces lettres, qui, on le sait, n’ont pas été écrites en vue de la publication, relèvent, dans le fond et la forme, de la conversation, d’échanges familiers, et qui réitèrent, sans mesure, de maternelles préoccupations. Et c’est peut-être là la plus grande chance que nous ayons, car, au fil de la plume, en parlant d’un voyage, d’un séjour, du lieu où l’on se trouve, et de celui où (hélas) on ne se trouve pas, de santé et de maladies, Mme de Sévigné évoque naturellement l’air qu’on respire au XVIIe siècle... Ce sont des emplois courants de ce mot qu’on peut recueillir, et non des considérations savantes, comme on les trouverait dans certains écrits de Pascal, par exemple. Enfin, du point de vue chronologique, ces lettres, qui s’échelonnent de 1648 à 1696, couvrent l’intégralité de la seconde moitié du XVIIe siècle, qui constitue la période de temps privilégiée pour notre objet d’étude. Cette dimension temporelle a, de plus, l’avantage d’entrer dans les limites (inférieures) de ce que J. Rey-Debove appelle « une synchronie pratique liée aux relations de l’individu et de sa langue, dans le cours d’une vie humaine » (1971, p. 95). Nous avons choisi de travailler sur l’édition la plus complète de cette correspondance, établie par R. Duchêne dans la collection La Pléiade 20 , et qui rassemble, non seulement les lettres de Mme de Sévigné à sa fille, ainsi qu’à quelques autres destinataires, mais aussi la totalité des lettres conservées de ceux qui lui ont écrit 21 . C’est sur l’intégralité de cette correspondance que je travaillerai 22 .

Ce choix principal étant fait, comment mener à bien notre projet de recherche ? Devions-nous nous limiter à ce corpus, ou élargir notre champ d’investigation ? Quel type d’approche et quelles méthodes mettre en œuvre ? Certes, nous n’avions plus, comme autrefois, l’obstacle matériel du dépouillement, la base de données FRANTEXT mettant à notre disposition une masse considérable de documents. Il nous est toutefois rapidement apparu que la multiplication des occurrences n’en facilitait pas l’interprétation, et que, pour un mot aussi difficile à cerner que le mot air, l’exigence d’un travail en profondeur devait l’emporter sur l’éventualité d’un gain en extension. La correspondance de Mme de Sévigné offrait déjà, à elle seule, une quantité assez impressionnante d’occurrences de ce mot, auxquelles, rappelons-le, nous avions l’intention d’ajouter les occurrences d’air-élément. D’un autre côté, s’interdire toute incursion et toute recherche en dehors du corpus établi apparaissait comme une position quelque peu dogmatique et frustrante. Nous avons donc tenté de concilier deux types d’approches. On part de la correspondance de Mme de Sévigné, considérée, en raison des caractéristiques qui l’ont fait choisir, comme un corpus témoin, dont l’étude exhaustive et systématique doit permettre de construire la signification du mot air au XVIIe siècle. Le principe d’exhaustivité est là pour réduire la part de l’arbitraire au niveau de la sélection des exemples. Étudier toutes les occurrences de la correspondance de Mme de Sévigné, c’est prendre le corpus qu’on a et non se donner le corpus qu’on souhaite. C’est échapper ainsi aux stratégies, plus ou moins conscientes, de contournement ou d’évitement des emplois qui pourraient poser problème. Cette règle me semble particulièrement opportune quand on travaille sur un mot distant de trois siècles, à la fois connu et inconnu, et que les choix à faire risquent d’être soumis à l’influence de notre compétence actuelle. L’étude exhaustive et approfondie de la correspondance de Mme de Sévigné sera donc au centre de notre recherche sur le XVIIe siècle. Mais elle n’exclura pas, quoique secondairement, le recours à d’autres textes. Dans une perspective complémentaire, l’enquête sera menée cette fois selon le double principe de l’extension et de la sélection. Nos lectures personnelles et la base de données FRANTEXT fourniront une documentation importante. Sans souci d’exhaustivité ni d’approfondissement, on retiendra alors les occurrences qui présentent un intérêt par rapport à la structuration proposée, selon qu’elles confirment, précisent, éclairent ou enrichissent les significations proposées et le fonctionnement polysémique du mot air.

Mais notre approche ne se limitera pas au XVIIe siècle, et c’est cette extension quelque peu inattendue qu’il convient maintenant de justifier. En voici l’historique. La fréquentation assidue d’occurrences du XVIIe siècle s’est accompagnée, de façon non moins continue, d’un phénomène gênant. Nous avions trop souvent l’impression désagréable au cours de nos lectures – un peu comme quand on a une mouche devant l’œil – que le sens moderne du mot air venait en surimpression de la signification qui pouvait se dégager du contexte, et que nous ne parvenions pas à nous défaire de notre propre compétence lexicale. Cela montrait que l’air du XVIIe siècle était sémantiquement assez proche de notre air actuel pour que se produisent des interférences et que le second vienne en quelque sorte obstruer la réception du premier – ce phénomène étant assez fréquent pour qu’on le prenne au sérieux. Une seconde impression désagréable est alors venue s’ajouter à la première. C’est qu’au fond, nous n’avions pas non plus une représentation claire de la signification moderne du mot air. Et – ô ultime désagrément – les dictionnaires, consultés en renfort, furent, par leur embarras et leurs divergences, loin d’apporter les lumières attendues, au point qu’on pouvait se demander si la difficulté principale ne résidait pas dans l’élucidation du contenu de ce mot lui-même... J’ai donc décidé d’ouvrir un second chantier, qui aurait pour objet le mot air au XXe siècle. Dans les dictionnaires modernes, le mot air, pris dans le sens d’« apparence » est disjoint de ses deux homonymes air-fluide gazeux et air-mélodie, même s’il est fait mention des considérations étymologiques évoquées plus haut. Notre recherche a donc consisté à essayer de construire le signifié du mot air-apparence. Pour plusieurs raisons, ce matériau lexicographique fournissait un corpus acceptable. On peut dire d’abord, de façon générale, qu’en raison des avancées récentes de la discipline, de la mise en place des concepts et des méthodes de la lexicologie, dont la pratique lexicographique a su tirer parti, nos dictionnaires modernes offrent en principe des articles dont la présentation structurée et hiérarchisée n’a plus rien à voir avec celle des dictionnaires antérieurs, ceux du XVIIe siècle en particulier. Comme le montrent de nombreuses recherches, ils constituent une base de travail précieuse pour le lexicologue. De surcroît, quand il s’agit du lexique moderne et contemporain, le sentiment linguistique devient un allié, qui permet de mieux comprendre et maîtriser les données lexicographiques. D’autre part, dans la perspective qui était la nôtre, cette recherche était conçue comme une grille de lecture favorisant un meilleur accès au thème principal, le mot air au XVIIe siècle, ce qui incitait à prendre, en ce qui concerne le XXe siècle, des chemins de traverse déjà balisés. Certes, les dictionnaires apportaient sur le mot air-apparence, qu’il s’agisse de la structuration propre à chaque article ou de la mise en relation des articles entre eux, des témoignages perplexifiants. Mais d’une part, ils offraient un choix d’exemples permettant de couper court aux enquêtes de corpus et de contextes. Et d’autre part, on pouvait penser que cette confusion dans la présentation était à la mesure des difficultés que présentait la saisie sémantique de ce mot. Nous avons donc engagé ce travail de clarification à partir de la confrontation de quatre dictionnaires modernes, Le Nouveau Petit Robert, Le Grand Robert (1985), le Grand Larousse de la Langue Française, et le Trésor de la langue française 23 – ce qui nous donnait un champ d’exploration largement ouvert. Ce travail a été long, dans la mesure où seule une étude approfondie pouvait permettre de démêler les fils ténus de cette polysémie, et de dégager, à travers un matériau lexicographique à première vue hétérogène, une structuration sémantique (à peu près) cohérente. Et les résultats ont pris une telle ampleur que cette étude, outrepassant les limites et le but qui lui étaient assignés, est devenue un second thème de recherche, à part entière, qui nous a conduite à établir une comparaison fructueuse entre les airs des deux époques. Mais ce n’est pas tout. S’il y avait comparaison, elle devait être équilibrée. Dans la mesure où l’étude du mot air au XVIIe siècle associait air-manière d’être et air-élément, il était nécessaire de prendre en compte les deux mots air-apparence et air-fluide gazeux au XXe siècle, afin de statuer sur le bien-fondé de la disjonction homonymique proposée par les dictionnaires, et de situer, dans cette éventualité, le point de rupture entre les deux significations. C’est naturellement après avoir compris le principe de la dérivation sémantique d’air-élément à air-manière d’être au XVIIe siècle qu’il a été possible de poser correctement la problématique d’air-fluide gazeux et air-apparence au XXe siècle.

Dernier point, et non des moindres. Il fallait choisir nos outils et nos méthodes de travail. La polysémie est au centre de nombreux débats théoriques qu’on ne peut ignorer mais dans lesquels je n’entrerai pas ici 24 , ayant à effectuer un travail de terrain de grande ampleur à partir de mots dont la signification est à construire, qu’il s’agisse d’air-manière d’être au XVIIe, et même d’air-apparence au XXe siècle. Je me contenterai donc de dégager très succinctement les grandes lignes de la problématique de la polysémie, afin de préciser ma modeste position.

On sait que deux grandes tendances ont orienté la réflexion dans ce domaine, dont l’opposition tient à la nature même de l’objet de recherche. La polysémie pose en effet le problème de l’un et du multiple dans l’étude du sens lexical. Dire qu’un mot est polysémique, c’est lui reconnaître à la fois une pluralité de significations et une unité de fonctionnement (c’est-à-dire une possibilité de relier entre elles ces significations). Une telle problématique suscite deux orientations opposées : d’un côté, il y a ceux qui tendent à disjoindre les significations jusqu’à l’éclatement homonymique, de l’autre, ceux qui cherchent à les conjoindre dans une visée unique. On sait que la linguistique structurale a favorisé, dans un premier temps, la première option, à partir de l’approche distributionnelle – le Dictionnaire du français contemporain, 1967, étant l’« ouvrage pionnier en ce domaine » (A. Lehmann, F. Martin-Berthet, 1998, p. 69), suivi en 1979par le Lexis – tandis que J. Picoche a résolument défendu, à travers une application originale du concept guillaumien de signifié de puissance, le principe du traitement unitaire des polysèmes (on peut considérer son ouvrage de 1986, Structures sémantiques du lexique français, comme le « manifeste » de cette théorie). C’est cette seconde voie que je suivrai dans la présente recherche.

Il semble toutefois qu’il y ait actuellement quelque ringardise à poser le problème en termes d’homonymie / polysémie, et que les choses aient pris plus de hauteur. Je cite G. Kleiber, 1999a, p. 55 (note 8) :

Vieux débat que celui de la distinction homonymie / polysémie, qui a fait les délices technico-rhétoriques des lexicographes et lexicologues, mais qui, avec le changement d’orientation des analyses polysémiques actuelles, a perdu une grande partie de son acuité.

Je dirai donc un mot de ces nouvelles orientations, en m’appuyant sur l’ouvrage de G. Kleiber, 1999a 25 , ainsi que sur le numéro 113 de Langue française, 1997, consacré à la polysémie nominale. On prendra d’abord acte du fait que la polysémie est reconnue comme un phénomène à la fois régulier et incontournable. Ce qui est apparemment plus nouveau, ce sont les partis pris théoriques et les modes de traitement de la polysémie qui en découlent. Pour le dire de manière très simplifiée, la tendance actuelle est de récuser l’existence en langue de significations dénotatives qui s’attacheraient à un lexème donné – le contexte n’ayant pour rôle que de sélectionner la signification appropriée. À cette conception référentielle et conventionnelle du sens s’opposent les courants constructivistes qui considèrent que les significations dénotatives n’ont pas d’existence a priori, mais qu’elles résultent de l’interaction du mot et du contexte. Le problème est alors de savoir ce qu’il y a au plan de la langue. Si la position est radicale, il n’y a... rien. Sinon, on postule et on cherche à atteindre, par des voies différentes, qu’il s’agisse de traits subjectifs, de traits adescriptifs, ou de schèmes sémantiques abstraits, un sens fondamentalement aréférentiel, qui constitue la matrice commune des divers effets de sens en discours. Je prendrai un des exemples donnés par G. Kleiber, celui du mot boîte, décrit par P. Cadiot :

Le mot boîte ne sera pas décrit chez P. Cadiot (1994) en termes directement choséistes comme “ récipient de matière rigide (carton, bois, métal, plastique) facilement transportable, généralement muni d’un couvercle ” et n’aura donc pas comme sens premier celui de renvoyer à une catégorie d’un certain type d’objets matériels. Il se trouve défini par « un modèle mental flexible » (P. Cadiot, 1994) qui lui assigne la définition fonctionnelle de X contenir Y pour produire / fournir Z, où X marque la place de boîte. Une telle saisie intensionnelle a pour but de rendre compte des différentes « boîtes » possibles : boîte (entreprise, lycée, etc), boîte de vitesse, boîte de nuit, boîte à lettres, etc. (G. Kleiber, 1999a, p. 42).

Certaines modélisations sont plus sophistiquées. Celle de B. Victorri 26 , assez longuement commentée par G. Kleiber, dégage, entre la forme schématique abstraite, éminemment instable et déformable, et les effets de sens, un niveau intermédiaire où commenceraient à s’effectuer les premières opérations de stabilisation du sens. On pourrait alors récupérer à ce niveau la notion même de polysémie, mise à mal dans les autres modèles.

Si je traverse à grandes enjambées toutes ces constructions savantes et les débats auxquels elles donnent lieu, c’est que je ne peux en tirer de réel bénéfice en raison de la nature même de mon objet de recherche. Pour plusieurs raisons, ce sont les significations référentielles des mots qui m’intéressent. D’abord, parce que je travaille sur des mots du XVIIe siècledont les significations ne sont pas (air-manière d’être) ou sont insuffisamment (air-élément) établies. On a vu que le mot air-apparence, quoique relevant de notre compétence moderne, était à peine mieux loti. D’autre part, il est évident que si j’engage une comparaison entre le XVIIe et le XXe siècle, ce ne peut être que sur la base de ces significations, et plus largement encore comme nous le verrons, des représentations qu’elles véhiculent. Je ne me sens guère de vocation à confectionner et à transporter d’une époque à l’autre des « chapeaux abstractifs », pour reprendre le terme de G. Kleiber 27 ... Il est également dans la nature de ce projet de comparer des significations représentatives de leur époque, et donc de postuler que ces significations référentielles ont un statut plus ou moins stable en langue. Ce postulat n’est pas scandaleux, si l’on admet qu’on va des discours à la langue, et que les mots s’inscrivent dans la conscience collective comme des « discours miniaturisés », en quelque sorte, avec leurs virtualités combinatoires 28 . De ce point de vue, il me semble que le statut du contexte demanderait à être nuancé. Loin de s’opposer à la langue, je crois que, d’une certaine manière, il la constitue, si l’on considère que celle-ci résulte de l’accumulation et de la sédimentation des régularités contextuelles 29 . Enfin, il faut reconnaître que les conceptions plus traditionnelles du sens (dites maintenant « fixistes » 30 ) offrent, au plan méthodologique, un outillage structuré et structurant, qui a largement fait ses preuves 31 . En revanche, les théories actuelles, si elles rivalisent d’invention pour atteindre les sommets de l’abstraction, ne facilitent pas la « descente interprétative » (G. Kleiber, 1999a, p. 47) qui conduit aux significations référentielles. Or, paradoxalement, puisqu’il est question de l’air dans tous ses états, c’est précisément ce retour... sur terre qui m’intéresse. Le recours aux études de cas n’est pas d’un grand secours. Elles portent sur des mots du lexique moderne (souvent des noms concrets), dont les significations de départ sont parfaitement établies, et qui, d’autre part, excluent toute tentation de traitement homonymique. Certaines d’entre elles s’intéressent même à des différences de sens si ténues qu’elles mènent à la frontière de la polysémie et de la variation de sens, qu’on parle de livre ou de roman, de veau ou de lapin, de bronzage ou de maquillage, de commencer à lire un livre ou de commencer un livre, c’est-à-dire qu’on convoque ou qu’on révoque, en termes d’experts, les facettes, la métonymie intégrée, les zones actives, ou la coercition de type 32 ... La question qui se pose n’est plus alors « Y a-t-il polysémie ou homonymie ? », mais plutôt « Y a-t-il ou non polysémie ? ». Or le problème crucial que j’aurai à aborder sera précisément celui de la disjonction homonymique du / des mot(s) air d’une époque à l’autre.

C’est dire que je ne m’attarderai pas davantage sur les savantissimes considérations que je viens d’esquisser, pour revenir sur le terrain de la stricte méthodologie, en proposant une réflexion sur les moyens que je compte mettre en œuvre 33 .

La structuration de la polysémie d’un mot peut donner lieu à une double approche – que j’appellerai approche externe et approche interne – permettant de différencier les significations. L’approche externe prend en compte la combinatoire du mot et s’inscrit dans le cadre de l’analyse distributionnelle. L’approche interne, elle, s’attache aux variations de sens qu’on observe à l’intérieur du mot 34 . Voyons les choses de plus près, à partir de quelques exemples simples.

L’approche externe peut se faire à deux niveaux. Au niveau syntaxique, la fonction et la nature des constituants (ou l’absence même de constituants) peuvent être prises en compte, comme dans les exemples suivants :

‘passer (sans complément) / passer quelque chose (COD)’ ‘regarder quelque chose (COD) / regarder à quelque chose (COI)’ ‘manquer quelque chose (COD) / manquer de quelque chose (COI)’ ‘toucher quelque chose (COD) / toucher à quelque chose (COI)’ ‘tenir quelqu’un, quelque chose (COD) / tenir à quelqu’un, à quelque chose (COI)’ ‘considérer quelque chose (SN / pronom) / considérer que (proposition subordonnée)’Au niveau sémantique, plusieurs facteurs interviennent. D’abord, la combinatoire syntaxique peut faire l’objet d’une interprétation actancielle (en termes d’agent, siège, patient, lieu, temps, etc.). Ainsi, dans l’énoncé :

‘Cette personne séduit tout le monde. ’la personne peut être agentive (elle cherche à séduire), comme elle peut être seulement le siège d’un processus (elle attire, elle est séduisante) 35 . Ensuite, les constituants peuvent être considérés en eux-mêmes, dans leur signification propre, à travers des traits très généraux, tels que « animé » / « non animé », « humain » / « non humain », « concret » / « abstrait », etc. :

‘confondre quelqu’un / confondre quelque chose’ ‘exécuter quelqu’un / exécuter quelque chose’ ‘desservir quelqu’un / desservir quelque chose’ou à travers des traits plus spécifiques les rattachant à un paradigme lexical (« objet mobile », etc.).

Ainsi le verbe marcher peut se dire, avec des significations différentes, soit de moyens de transport, soit d’appareils :

‘Train qui marche à 250 km à l’heure (PR).’ ‘Appareil qui marche automatiquement, à l’électricité. Faire marcher une machine, une radio. Montre, pendule qui marche mal (PR).’De même le verbe connaître varie selon que le complément d’objet direct renvoie à un objet intellectuel (langue) ou à une expérience (physique ou morale) :

‘Connaître l’allemand (PR) / Connaître la faim, l’humiliation (PR).’et le verbe toucher prend une signification particulière quand son complément d’objet direct représente une somme d’argent :

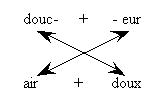

‘Toucher un traitement, des mensualités (PR) 36 . ’Voyons maintenant l’approche interne. Les variations de sens qu’on observe à l’intérieur d’un mot sont de deux sortes, selon qu’elles reposent ou non sur des figures. Dans le premier cas, le passage d’une signification à l’autre peut s’effectuer par métaphore, métonymie ou synecdoque. Dans le second cas, il peut y avoir suppression, addition ou substitution d’un trait de sens. C’est la suppression et l’addition qu’illustrent respectivement les relations bien connues d’extension et de restriction. On trouve, dans les manuels ou les travaux de sémantique lexicale, assez d’exemples illustrant ce double processus de dérivation sémantique, pour qu’il ne soit pas nécessaire que j’en donne ici un échantillonnage. Il est intéressant toutefois de remarquer que, selon les auteurs, l’une ou l’autre voie peut se trouver privilégiée. Ainsi, pour R. Martin, 1992, p. 75 et suiv., la procédure d’addition et / ou de soustraction des sèmes joue un rôle dominant dans la structuration de la polysémie au point de couvrir et d’expliquer le mécanisme des figures elles-mêmes 37 . Pour J. Picoche, ce sont les deux figures, métaphore et métonymie, qui sont au premier plan (voir, en particulier, J. Picoche, 1993, p. 103 et suiv., J. Picoche, M.-L. Honeste, 1994 / 1995a 38 ), et conditionnent deux grands types de polysémie. Avec la métaphore, on a à faire à un type de polysémie dynamique, dans laquelle un mouvement de pensée va d’une acception plus riche (plénière) à une acception plus pauvre (subduite), le long d’un cinétisme qui peut comporter des saisies intermédiaires. La métaphore s’inscrit alors dans le phénomène plus général de la subduction, conçue comme un processus d’abstraction et d’appauvrissement du sens (sur ce concept guillaumien de subduction interne ou ésotérique, on se reportera à G. Moignet, 1981). La métonymie détermine, elle, un type de polysémie statique, dans laquelle tout ou partie d’une signification se transporte (d’où le terme de transduction qui est proposé) dans une autre signification, aussi – sinon plus – riche que la première, cette opération pouvant se reproduire en chaîne, et conduire éventuellement à la disjonction homonymique.

Les deux approches, externe et interne, sont en principe complémentaires, si l’on admet que toute variation du signifié d’un mot s’accompagne, d’une manière ou d’une autre, d’un changement de combinatoire. Ainsi les métaphores verbales procèdent souvent d’une modification sémantique qui affecte le sujet ou l’objet.

Voici des exemples dans lesquels on passe d’un sujet humain à une chose :

‘Sa générosité ne connaît pas de bornes. La Bourse a connu plusieurs crises. (PR)’ ‘Cette position commande la plaine. (PR) Ce mécanisme commande l’ouverture des portes. (PR)’ ‘Ce reproche l’a touché. (PR) Sa mort nous a cruellement touchés. (PR)’et d’autres qui illustrent le passage d’un objet concret à un objet abstrait :

‘Voyons un peu cette affaire. (PR)’ ‘Regarder le péril en face (PR).’Si l’on parvient, au moyen de ces critères, externes et internes, à différencier les significations d’un mot, il faut ensuite les ordonner. Quand le mot est faiblement polysémique, on peut se contenter d’une succession raisonnée de significations, comme le fait le PR pour le mot récolte, par exemple :

- Action de recueillir (les produits de la terre).

- Les produits recueillis.

- fig. Ce qu’on recueille à la suite d’une quête, d’une recherche [...] Faire une ample récolte d’observations.

en faisant dériver du sens premier deux acceptions, l’une métonymique (il y a passage de l’action à son résultat en 2), et l’autre métaphorique (en 3). La signification métonymique, qui est en affinité référentielle avec la signification de base, a été placée avant la signification métaphorique, qui implique un changement de domaine d’expérience. Mais, le plus souvent, on adopte une présentation hiérarchisée (ou arborescente) 39 , comme l’illustre, toujours dans le PR, cet article du mot robe :

- Vêtement qui entoure le corps.

-

- Dans l’Antiquité, en Orient, vêtement d’homme d’un seul tenant descendant aux genoux ou aux pieds.

-

- Vêtement d’homme distinctif de certains états ou professions.

- Vêtement d’enfant en bas âge.

- robe de chambre : long vêtement d’intérieur, pour homme ou femme, à manches, non ajusté.

- Vêtement féminin de dessus, couvrant le buste et les jambes.

- par anal. 1. Enveloppe (de fruits ou légumes).

-

- Pelage (de certains animaux).

- Feuille de tabac qui constitue l’enveloppe extérieure du cigare.

- Couleur (du vin rouge).

Les significations sont réparties en sous-ensembles, selon les affinités qu’elles présentent. Ces sous-ensembles viennent se placer sous des nœuds qui représentent les significations plus générales qui les subsument, ou les traits sémantiques (ou syntaxiques) qu’elles ont en commun – ces nœuds n’étant d’ailleurs pas toujours explicites (IA). On notera que l’opération peut se répéter, produisant plusieurs niveaux de profondeur (comme en I, par exemple), et que certains sous-ensembles se réduisent à une seule signification (comme en IB). Ce type de présentation implique le choix de critères de structuration permettant de constituer et de hiérarchiser les sous-ensembles. Dans le cas présent, c’est la distinction entre les sens propres et les sens figurés qui commande le premier niveau de structuration (en I et II). En ce qui concerne les verbes, le PR tend à privilégier, à ce niveau, le critère syntaxique, selon le type de constructions verbales (intransitivité, transitivité directe ou indirecte) mises en jeu.

Cette problématique de la polysémie, telle que je viens de l’exposer très succinctement, appelle plusieurs remarques.

Sur l’approche externe, d’abord, qui, dans les faits, ne peut être appliquée de façon uniforme, sans que soient prises en compte les différences d’aptitude combinatoire des lexèmes. Si cette approche est particulièrement bien adaptée au verbe, riche en constructions syntaxiques et en structures actancielles, elle est plus limitée en ce qui concerne l’adjectif, et elle n’est guère utilisée pour le nom, qui n’a pas, en principe, la même vocation à régir des compléments 40 . Mais cette distinction elle-même doit être nuancée, en raison de la très grande hétérogénéité de la classe nominale. Si les noms concrets n’offrent que peu de prise à l’étude distributionnelle, on ne peut en dire autant des noms abstraits. C’est le cas, en particulier, des noms d’action et de qualité, qui peuvent transposer des constructions verbales ou adjectivales dans le cadre syntaxique qui leur est propre 41 . Plus savamment, on opposera les noms catégorématiques et les noms syncatégorématiques (G. Kleiber, 1981, p. 39 et suiv.), ou encore les noms arguments élémentaires (non susceptibles d’avoir eux-mêmes des arguments) aux noms arguments non élémentaires (voir, par exemple, J. Giry-Schneider, 1994). Il convient donc d’ajuster le point de vue à l’objet de recherche concerné.

D’autre part, si cette approche, qui s’inscrit dans le cadre particulièrement prisé du distributionnalisme, impressionne favorablement au premier abord, il convient aussi d’en voir les limites. Elle comporte, en effet, comme on l’a vu plus haut, plusieurs niveaux de description, qui ne présentent pas tous les mêmes garanties méthodologiques.

La combinatoire morphosyntaxique représente, lorsque le mot s’y prête, le niveau le mieux structuré et le plus sûr. La combinatoire verbale, en particulier, peut être décrite de façon systématique, à partir d’un nombre limité de fonctions et de constituants. Ainsi le PR utilise (indépendamment de la fonction sujet 42 ) la notion de transitivité, quand le verbe se construit avec un complément d’objet, direct ou indirect, et celle d’intransitivité, en l’absence de tout complément d’objet 43 . Il convient d’ajouter la construction attributive, et de préciser que le cumul de compléments est autorisé (complément d’objet direct et complément d’objet indirect, complément d’objet direct et attribut, par exemple). Mais cette grille ne permet pas toujours de rendre compte de la complexité des aptitudes combinatoires du verbe. Les notions de transitivité et d’intransitivité sont loin d’être transparentes. Que dire, par exemple, de ces emplois du verbe parler :

‘Parler français, italien, russe.’ ‘Parler affaires, politique, chiffons.’placés dans la rubrique V. tr. dir. par le PR ? Et comment peut-on avoir une idée claire de l’intransitivité, à partir d’une définition seulement négative, qui peutcouvrir aussi bien l’absence de complément d’objet que l’extrême diversité des constructions prépositionnelles ? Une mise au point récente de ces notions a été faite par J. Dubois, F. Dubois-Charlier (1997, p. 60) 44 . Selon ces auteurs, le type transitif indirect est défini par « l’emploi sans complément direct mais avec complément prépositionnel quelle que soit la préposition », les exemples donnés étant :

‘jouir de, nuire à, capituler devant, combattre contre, foncer sur, parler de’tandis que le type intransitif regroupe les emplois « sans complément ou avec un complément dit circonstant, quantitatif, locatif, temporel, causal, instrumental, manière », les exemples donnés étant :

‘éternuer, mourir, frémir de colère, durer longtemps, camper quelque part, peser lourd’On voit que la frontière entre les deux types suppose une identification claire de la notion de circonstant – ce qui est loin d’être acquis 45 !

Le niveau morphologique est apparemment plus rassurant. L’identification de la nature des constituants apparaît comme moins discutable que celle de leur fonction. Mais il n’a pas toujours de pertinence en lui-même, dans la mesure où les traits sémantiques tendent à transcender les oppositions formelles. Ainsi le trait « abstrait » peut couvrir indifféremment un syntagme nominal et une proposition subordonnée complétive. Quelle différence établir, par exemple, entre :

‘Dire son avis, son idée, sa pensée, son opinion (PR) / Pierre dit qu’il est d’accord avec ce projet.’ ‘Nous savions tous la venue de Pierre / Nous savions tous que Pierre devait venir.’Plus précisément, j’ai pu montrer (S. Rémi-Giraud, 1986) que la diversité des constituants qu’admet le verbe savoir, qu’il s’agisse de propositions subordonnées (complétive, interrogative indirecte, infinitive) ou de syntagmes nominaux 46 , se laisse ramener au seul trait sémantique spécifique « acte de discours » (symbolisé par P), et que c’est la modulation de ce trait qui est pertinente dans l’étude de la polysémie de ce verbe, et dans la comparaison qu’on peut établir avec le verbe connaître.

Si l’on passe maintenant au niveau sémantique proprement dit, on rencontre d’abord le petit groupe des traits généraux, qui s’organisent en oppositions binaires apparemment rassurantes. Mais si la liste de ces oppositions s’ouvre assez aisément, elle est difficile à fermer 47 , et, plus encore, à appliquer. On sait que la frontière entre le concret et l’abstrait est une des plus difficiles à tracer dans le lexique 48 . De plus, la légitimité de cette distinction fait l’objet d’avis contrastés. Reconnue par les uns (A. Balibar-Mrabti, 1997, p. 33), elle est relativisée par d’autres. Ainsi, pour G. Gross (1994, p. 16), un bruit ou un nuage est au moins autant un événement qu’une chose concrète. On remarquera également qu’une opposition du type « animé (humain) » / « non animé » perd de sa pertinence dans un contexte tel que Elle portait son enfant dans ses bras et une valise à la main, où c’est la personne physique qui est prise en compte. L’enfant et la valise sont alors considérés, indépendamment de cette opposition, comme des choses concrètes. Cet exemple a l’avantage d’attirer l’attention sur une autre difficulté, liée à l’existence dans le lexique de noms sémantiquement « composites », présentant des aspects ou des « facettes » différentes. Ce sont, en particulier, les noms de personne, les noms de pays ou encore les noms de choses représentant des objets intellectuels (livre, journal, etc.). Les linguistes de tout bord ont bien mis en évidence l’instabilité d’interprétation qui s’attache à ces lexèmes, selon qu’on prend en compte l’aspect physique ou psychologique de la personne, l’aspect géographique ou humain des noms de pays, ou encore l’aspect matériel ou intellectuel du livre et du journal 49 . Il est évident que, si l’on se place dans le cadre de cette problématique, le sémantisme des noms, qui dépend lui-même du contexte, n’a plus rien à apporter à l’approche distributionnelle...

Enfin, avec les traits plus spécifiques, on entre dans le domaine du non fini et de l’informel. Or la prise en compte de ces traits s’avère souvent indispensable dans la structuration de la polysémie d’un mot.

Je prendrai d’abord l’exemple simple du verbe courir, pris dans les deux emplois suivants :

‘Courir les honneurs.’ ‘Courir un danger.’qui font l’objet d’une même description distributionnelle :

‘Courir + COD / SN / abstrait.’alors qu’ils correspondent à deux significations différentes :

‘Rechercher avec ardeur, empressement (PR).’ ‘Aller au-devant de, s’exposer à (PR).’Si le trait « abstrait » du constituant nominal COD est à l’origine, dans les deux cas, d’une dérivation métaphorique du verbe, qui dénote un mouvement non physique vers quelque chose, il ne peut expliquer la différence qui existe entre ces deux significations. Pour cela, il faut tenir compte des traits « attractif » / « répulsif », qui opposent les deux noms honneurs et danger. Dans le premier cas, la personne tend activement (rechercher) vers l’objet qu’elle désire (avec ardeur, empressement), tandis que dans l’autre, elle s’approche involontairement d’un danger 50 . Le trait « rapidité » de la signification physique première de ce verbe sert à exprimer, dans ces acceptions métaphoriques, soit l’intensité du désir, soit l’imminence de l’événement.

Le verbe passer fournit une illustration plus développée de notre propos. Le critère syntaxique, qui oppose l’intransitivité à la transitivité directe, ne mène pas très loin dans l’affinement du sens, si l’on considère le nombre de significations que ces deux traits recouvrent respectivement. Quant à la transitivité directe, si on la prend telle quelle, elle mêle indifféremment des emplois de sens causatif ou non causatif, tels que :

‘Passer une rivière / Passer des marchandises en transit.’qu’il conviendrait de distinguer au plan actanciel. Dans un cas, la personne (exprimée dans le constituant sujet) effectue le mouvement, dans l’autre elle fait effectuer le mouvement par l’objet (exprimé par le constituant COD). De fait, le PR propose pour le trait « transitivité directe » deux sous-entrées (respectivement II et III), qui regroupent les exemples suivants 51 :

‘Passer une rivière, les mers.’ ‘Passer un examen.’ ‘Passer la soirée chez qqn.’ ‘Passer son envie. Passer sa colère sur qqn.’ ‘Passer un mot, une ligne en copiant un texte. ’ ‘Passer à qqn tous ses caprices. ’ ‘Quand vous aurez passé la gare...’ ‘Il a passé la limite d’âge pour ce concours. ’ ‘Passer des marchandises en transit, en contrebande.’ ‘Passer la main dans les cheveux.’ ‘Passer une couche de peinture sur une porte.’ ‘Passer qqn par les armes.’ ‘Passer un bouillon, une sauce. ’ ‘Je vais vous passer le film de nos vacances. ’ ‘Passer une robe de chambre à la hâte. ’ ‘Passer ses vitesses. ’ ‘Passer une chose à qqn. Passez-moi le sel. ’ ‘Passer une commande.’Les compléments d’objet direct du verbe passer sont tous des syntagmes nominaux. On ne peut donc compter ici ni sur la fonction ni sur la nature des constituants pour différencier les significations 52 . Et si l’on s’appuie sur les traits sémantiques généraux, on obtiendra des regroupements hétérogènes, sans grande pertinence sémantique.

Ainsi, avec la formule :

‘verbe + SN / abstrait’seraient sélectionnés les exemples suivants :

‘Passer un examen.’ ‘Passer la soirée chez qqn.’ ‘Passer son envie. Passer sa colère sur qqn.’ ‘Passer à qqn tous ses caprices. ’ ‘Il a passé la limite d’âge pour ce concours. ’ ‘Passer une commande.’Il faut donc en venir aux traits spécifiques des constituants nominaux pour comprendre les variations de sens qui affectent le verbe. Ceux-ci déterminent d’abord l’interprétation actancielle de la structure, selon que la personne (exprimée par le constituant sujet) met ou non en action l’objet (exprimé par le constituant COD). Sans entrer dans le détail de toutes les occurrences, je noterai que l’interprétation causative intervient quand l’objet remplit deux conditions. Il faut que l’entité qu’il représente, concrète ou abstraite, puisse être soumise au contrôle de la personne (ce qui exclut, par exemple, des réalités naturelles, comme la rivière, la mer, des unités temporelles comme une soirée), et, d’autre part, qu’elle puisse effectuer un mouvement, qu’il soit physique pour les choses concrètes (une gare en est incapable) ou figuré, pour les choses abstraites. À partir de là, ces entités peuvent être diverses, et chacune conditionne l’apparition d’une signification particulière du verbe passer. Ainsi, on peut trouver une partie du corps qu’on mobilise facilement (main), une chose qu’on transporte (marchandises) ou qu’on déplace pour la donner à quelqu’un (le sel), un vêtement qu’on met sur soi (robe de chambre), un film qu’on déroule dans un projecteur, un mécanisme qu’on enclenche (vitesses), un liquide qu’on fait couler à travers un filtre, un tamis (bouillon, sauce), ou un semi-liquide qu’on étend sur une surface (couche de peinture). Au plan abstrait, on peut passer une commande, c’est-à-dire faire qu’une demande d’achat soit transmise à un destinataire. Je mets à part l’action qu’on exerce sur un humain quand on le passe par les armes, et que, par un renversement de perspective, le malheureux traverse en quelque sorte les projectiles qui le tuent. Du côté de la lecture non causative, la diversité des constituants nominaux COD détermine également les variations de signification du verbe passer. Quand l’objet appartient au monde physique, ce verbe dénote un mouvement dans l’espace. Plus précisément, il signifie « franchir, traverser » (PR), si l’on est en présence de l’élément liquide (rivière, mers), et « dépasser [...], aller au-delà de » (PR), quand on a à faire à un bâtiment (gare). Avec passer un mot, une ligne en recopiant un texte, on est à la fois dans le concret et dans l’abstrait, puisqu’il s’agit du mouvement de l’esprit et de l’écriture, qui va au-delà du mot ou de la ligne concernée. Le verbe passer signifie alors « omettre, oublier, sauter » (PR). Venons-en aux choses abstraites. Si l’objet est une unité de temps ayant une durée (la soirée), passer dénote l’accomplissement, libre, d’une action ou d’un état de la personne dans cette durée, soit :

‘Employer (un temps), se trouver dans telle situation pendant (une durée) (PR).’S’il s’agit d’un acte d’évaluation (un examen), passer dénote l’accomplissement des épreuves relatives à cet acte, qui met d’une certaine façon la personne en position de sujétion. D’où la définition :

‘Passer un examen : [...] en subir les épreuves (bien ou mal). (PR)’Quand on passe une limite d’âge, on franchit un point dans le temps, considéré comme un repère, et le dépassement fait l’objet d’une évaluation négative. Enfin, les deux contextes suivants :

‘Passer son envie. Passer sa colère sur qqn.’ ‘Passer à qqn tous ses caprices.’me posent problème. Le PR les classe parmi les emplois non causatifs du verbe passer, alors que je les verrais très bien figurer parmi les emplois causatifs. Le verbe passer est suivi de constituants nominaux exprimant certains états psychologiques (envie, caprices, colère). Ces états évoquent un mouvement, un besoin d’expansion, qu’il s’agisse du désir ou de la colère, et la personne (exprimée par le sujet) en a le contrôle, soit parce qu’ils lui appartiennent et qu’elle fait en sorte de les exprimer (passer son envie, sa colère sur qqn), soit parce qu’elle en autorise l’expression chez une autre personne (passer à qqn tous ses caprices). Dans ce contexte psychologique, le verbe passer signifie, me semble-t-il, « faire, laisser s’exprimer un état (de soi-même ou d’un autre) ».

L’exemple des deux verbes courir et passer montre assez bien comment les significations de ces verbes sont conditionnées par les traits spécifiques des noms qui entrent en combinaison avec eux. Les vertus de l’approche distributionnelle doivent donc être nuancées selon le niveau de description qu’on adopte. Si le niveau morphosyntaxique présente le maximum de garanties formelles, malgré l’insuffisance de certains concepts, le niveau sémantique, plus ou moins structurable quand on en reste aux traits généraux, n’a plus rien de systématique si l’on doit en venir, comme c’est souvent le cas, aux traits spécifiques. L’intuition de sens reprend alors pleinement ses droits, et la prise en compte de la distribution du mot n’est guère plus « objective » que la saisie directe des significations de ce mot... Sans compter que le risque de circularité n’est pas loin. Ainsi, quand l’interprétation actancielle pose problème, comme dans les exemples qui viennent d’être examinés, on peut se demander si c’est vraiment le complément qui conduit à accorder une signification causative au verbe, ou si ce n’est pas plutôt à partir de la saisie plus ou moins intuitive de ce signifié verbal qu’on dégage dans le complément les traits sémantiques susceptibles de justifier ce signifié ! Et dans l’exemple que nous avions donné plus haut :

Cette personne séduit tout le monde.

il est évident qu’aucune variation distributionnelle n’est en cause, et que c’est de l’interprétation du verbe seul que dépend l’affectation de tel ou tel rôle à la personne exprimée par le sujet.

Dans ce relativisme ambiant, on ne peut toutefois passer sous silence les tentatives récentes de codage du sens des unités nominales, menées par G. Gross (1994) à des fins notamment de traduction automatique, et dont les résultats ne manquent pas d’impressionner, que ce soit au plan quantitatif ou qualitatif. À partir d’une liste de traits généraux (syntactico-sémantiques) qui comprend les unités suivantes :

‘humain, animal, végétal, inanimé concret, inanimé abstrait, locatif, temps, événement 53 ’on détermine des sous-ensembles appelés « classes d’objets », par recherche des traits spécifiques permettant d’affiner les séries lexicales. Il convient de préciser que ces traits spécifiques sont obtenus uniquement à partir de l’observation du comportement syntaxique des unités nominales (c’est-à-dire de leur mise en relation avec une ou plusieurs classes de verbes appelés opérateurs appropriés). Pour ce qui est des humains, par exemple, 54 classes d’objets ont pu être dégagées. Une étude des compléments nominaux du verbe lire, faite par D. Le Pesant, 1994, fait entrer dans un dédale de subdivisions sémantiques près de 1500 noms environ. Cette expérience appelle deux remarques. D’abord, elle met en évidence la circularité de la procédure distributionnelle, qui fait appel aux noms pour structurer les verbes, et aux verbes pour structurer les noms – même si ce ne sont pas les mêmes unités qui sont sollicitées dans l’une et l’autre procédure 54 . D’autre part, l’affinement des traits spécifiques peut atteindre un tel niveau de profondeur que la question se pose des limites qu’on doit assigner à ce type de structuration. Cela dit, la constitution de ces classes d’objets, en raison du caractère systématique et exhaustif de la procédure, pourrait bien représenter une avancée considérable pour la structuration du lexique, mais l’application qu’on pourrait en faire à l’échelle du mot isolé, en vue d’une étude polysémique, ne s’impose pas avec évidence.

J’en viens à une dernière réserve. C’est que l’approche distributionnelle ne peut faire l’objet d’une application systématique, à partir d’un modèle unique qui permettrait de structurer de façon homogène la polysémie des lexèmes.

On pourrait imaginer, dans le cas du verbe qui se prête le mieux à ce type d’approche, un protocole selon lequel la prise en compte des différents niveaux de description se ferait dans un ordre déterminé allant du formel au moins formel – fonction, nature, sens (rôle actanciel, traits généraux, traits spécifiques) des constituants –, et qui produirait une structuration hiérarchisée des significations. Ainsi le critère syntaxique, constituant le premier axe de structuration, donnerait une répartition d’ensemble des significations, que les autres critères, appliqués successivement, viendraient différencier et affiner, à l’intérieur des groupes ainsi formés. Cette perspective est illusoire, dans la mesure où le rôle que peuvent jouer les différents critères dans la structuration de la polysémie est imprévisible, et se négocie, pour ainsi dire, au cas par cas, selon le lexème auquel on a à faire.

Quelques exemples.

Le critère syntaxique, appliqué au verbe tenir, permet au PR de disjoindre trois grands groupes de significations 55 :

‘I.V. tr. [...] Avoir (un objet) avec soi en le serrant afin qu’il ne tombe pas, ne s’échappe pas.’ ‘II.V. intr. [...] Être attaché, fixé, se maintenir dans la même position.’ ‘III. V. tr. ind.[...] tenir à qqn, à qqch. , y être attaché par un sentiment durable.’On peut dire que cette tripartition est pertinente. Elle disjoint des groupes qui présentent entre eux un écart de sens tout à fait perceptible, et elle rassemble dans chacun des groupes des significations qui présentent une assez forte unité. Sans entrer dans le détail, je me contenterai de citer, pour chaque définition de l’article, un exemple représentatif :

- Tenir son chapeau à la main.

- « Les rouleaux des amarres qui le tenaient [le chalut] » (Maupassant)

- Il lui a tenu la tête sous l’eau.

- Nous tenons les voleurs.

- Un navire qui tient bien la mer.

- « À mon avis, vous tenez un filon » (Romains)

- « Tu tiens ces nouvelles de mon oncle » (Molière)

- « La fosse à fumier, qui tenait un tiers de la cour » (Zola)

- Conducteur qui tient sa droite.

- Tenir une charge, un emploi, un poste.

- Tenir un fait pour assuré, certain.

- Tenir [...] sa parole, ses engagements, ses promesses.

- « Des lunettes qui tiennent sur le bout des narines » (Balzac)

- Faites un double nœud, cela tiendra mieux.

- Tenir ferme contre l’ennemi.

- Tous mes livres tiennent dans cette armoire.

- « Il doit tenir à cette femme-là » (Balzac)

- « Cette médiocrité ne tenait pas au genre, elle tenait au talent insuffisant des auteurs » (Caillois)

- « Il tenait de sa mère et de sa grand-mère » (Ste-Beuve) 56 .

En revanche, les mêmes critères syntaxiques peuvent n’avoir qu’un faible rendement avec d’autres verbes. Je prendrai l’exemple de commander que le PR présente ainsi 57 :

‘I. V. tr. dir. [...] commander (qqn) : exercer son autorité sur (qqn) en lui dictant sa conduite [...] Il n’aime pas qu’on le commande.’ ‘II. V. tr. ind. commander À (qqn). [...] Avoir, exercer une autorité sur (qqn). Il leur commande durement.’ ‘III. V. intr. Exercer son autorité ; donner des ordres et les faire exécuter. Il ne sait pas commander.’Commander signifie de toute façon « exercer son autorité », et implique un schéma actanciel qui comporte un agent, un objet et un destinataire. Chaque construction module ce schéma à sa façon. Avec la première, l’agent exerce directement l’action sur le destinataire, qu’il mène, qu’il dirige avec autorité. Dans le second cas, le destinataire est visé à travers les ordres que donne l’agent (on peut aussi trouver une construction double du type commander qqch. à qqn). Enfin, avec la construction intransitive qui efface objet et destinataire, c’est l’attitude d’autorité de l’agent qui est considérée en elle-même. Deux options se présentent alors. Soit on se contente de parler de nuances d’emplois à l’intérieur d’une seule et même signification, soit on considère ces variantes comme des significations distinctes. Dans le second cas, le critère syntaxique est pertinent, mais, dans la mesure où les significations sont très proches les unes des autres, il ne me paraît pas judicieux d’en faire le premier axe de structuration. Tout au plus pourrait-on le faire intervenir pour différencier et affiner les significations faisant partie d’un groupe relatif à l’« exercice de l’autorité » 58 .

Cet exemple, relativement simple, me permet d’attirer l’attention sur la notion d’actant, reprise de L. Tesnière, et que J. Picoche a su introduire et exploiter en sémantique lexicale 59 . Comme on peut s’y attendre, les structures actancielles sont au centre de nombreuses études de polysèmes verbaux, dont elles éclairent le fonctionnement, et, éventuellement, la comparaison, quand il s’agit de verbes synonymes ou sémantiquement apparentés 60 . Mais il convient de souligner que cette notion fait merveille, également, dans la structuration des champs lexicaux. Appliqué à un certain niveau de profondeur 61 , un schéma actanciel donné permet, en effet, d’engendrer tout un champ générique (par exemple, le schéma « A est cause que B fait ce qu’il n’a pas naturellement tendance à faire » conduit aux verbes astreindre, contraindre, forcer, obliger), en même temps qu’il fait proliférer des paradigmes d’actants (par exemple, les dénominations de A, telles que chef, patron, maître, etc.), qui peuvent entrer dans de nouvelles structures (ainsi, on dira de A qu’il est autoritaire, fort, puissant, ou de B, qu’il est contraint et forcé, qu’il obéit ou se révolte, qu’il agit de force, obligatoirement, malgré lui, de mauvais gré). Et il suffit de nier le schéma actanciel de base pour que se développe le vaste champ de la « liberté » 62 . Ainsi, en gagnant de proche en proche, on peut grignoter des pans entiers du lexique, selon un processus dont la productivité est si riche qu’il devient plus problématique de l’arrêter que de le poursuivre 63 !

Mais revenons aux dimensions plus modestes de notre problématique, avec l’exemple, cette fois, de compter. L’article consacré à ce verbe présente les deux rubriques suivantes, correspondant respectivement à la construction transitive (I) et à la construction intransitive (II) 64 :

- Compter les spectateurs d’un théâtre, les habitants d’une ville.

- Compter l’argent que l’on dépense.

- Compter une somme à qqn.

- Compter les jours, les heures.

- Il compte déjà deux ans de règne, de service.

- Il faut compter deux jours de voyage.

- Ils étaient quatre, sans compter les enfants.

- Paris compte deux millions d’habitants.

- Il compte cela pour beaucoup.

- Il compte pouvoir partir demain.

- Sans compter que [...]

- Cet enfant sait lire, écrire et compter.

- Il a de l’influence et il faut compter avec lui.

- Comptez sur moi.

- Cela compte peu, ne compte pas.

- Une année qui compte double.

- Cet auteur compte parmi les plus grands.

- À compter de [...]

Il apparaît clairement que le critère syntaxique contrarie certaines affinités naturelles. Au plan sémantique, on peut en effet distinguer deux grands groupes de significations, celles qui, d’une manière ou d’une autre, impliquent une opération numérique et contiennent le trait « calcul », et celles qui dérivent vers les traits « importance, considération ». Les références seraient, pour le premier groupe :

- I – 1 à 8.

- II – 1 et 7.

et pour le second :

- I – 9 à 11.

- II – 2 à 6.

Au plan morphologique, les choses ne sont guère plus prévisibles. Souvent, comme on l’a vu plus haut, les oppositions formelles se trouvent couvertes par un trait sémantique qui les neutralise. Ainsi un verbe de sensation peut être suivi indifféremment d’un syntagme nominal ou d’une proposition infinitive qui expriment une réalité concrète ou physique :

‘« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue » (Racine) (PR) / « Il croyait voir quelqu’un venir à lui » (Hugo) (PR)’ ‘Regarder la pluie / Regarder la pluie tomber, tomber la pluie 65 (PR).’ ‘Entendre du bruit / J’ai entendu bouger. (PR)’ ‘Écouter la pluie / Il écoutait tomber la pluie. (PR)’alors que le verbe laisser est sensible à l’alternance formelle :

‘Laisser quelqu’un / Laisser les enfants crier.’et signifie, soit « se séparer de, abandonner » (PR), soit « ne pas empêcher de » (PR). La proposition subordonnée complétive peut donner lieu à des variations plus subtiles. Avec entendre, elle peut remplacer l’une des deux constructions précédentes sans que le sens du verbe en soit changé :

‘Entendre du bruit / Entendre quelqu’un faire du bruit / Entendre que quelqu’un fait du bruit.’Mais, avec voir, elle introduit, même quand elle renvoie à quelque chose de concret, le trait « activité mentale » dans la signification verbale. On comparera :

‘J’ai vu Pierre / J’ai vu Pierre tomber / J’ai vu que Pierre tombait. ’Dans la dernière phrase, la perception visuelle s’accompagne, me semble-t-il, d’une interprétation du fait, et le verbe voir tend à signifier aussi « saisir, comprendre ». Enfin, avec un verbe comme estimer, syntagme nominal (estimer quelque chose) et proposition subordonnée complétive (estimer que) produisent des effets de sens différents. Dans le premier cas, on détermine la valeur d’une chose, alors que dans le second on donne son avis, son opinion 66 .

La combinatoire sémantique n’offre pas non plus de véritable régularité. Certes, les oppositions de traits généraux déterminent souvent des variations de signification, qu’elles portent sur le constituant sujet ou le complément du verbe. L’opposition « concret ou physique » / « abstrait », dont je ne donne ici qu’un exemple type pour chaque fonction (sujet et COD) :

‘La Seine coule à Paris. (PR) / Le temps coule. (PR)’ ‘Trancher une corde (PR) / Trancher un différend (PR).’est particulièrement productive, dans la mesure où elle met en jeu deux sortes d’expérience du monde, en principe inconciliables. L’opposition « personne » / « chose » obtient aussi de bons résultats, en ce qui concerne le constituant sujet :

‘quelqu’un marche / quelque chose marche’ ‘quelqu’un comprend (un problème) / quelque chose comprend (quelque chose) (ex. : Le concours comprend trois épreuves) (PR))’ ‘quelqu’un travaille / quelque chose (le vin, la pâte) travaille’ ‘quelqu’un réfléchit / quelque chose réfléchit’et surtout quand elle porte sur le COD, comme le montre cette sélection rapide :

‘convertir quelqu’un / convertir quelque chose’ ‘croquer quelqu’un / croquer quelque chose’ ‘décider quelqu’un / décider quelque chose’ ‘dispenser quelqu’un / dispenser quelque chose’ ‘ébranler quelqu’un / ébranler quelque chose’ ‘embrasser quelqu’un / embrasser quelque chose ’ ‘éprouver quelqu’un / éprouver quelque chose’ ‘épuiser quelqu’un / épuiser quelque chose’ ‘instruire quelqu’un / instruire quelque chose’ ‘noter quelqu’un / noter quelque chose’ ‘pendre quelqu’un / pendre quelque chose’ ‘prévenir quelqu’un / prévenir quelque chose’Mais elle peut aussi rester inopérante, qu’il s’agisse, là encore, du sujet :

‘quelqu’un convient / quelque chose convient’ ‘quelqu’un m’exaspère / quelque chose m’exaspère’ ‘quelqu’un me fatigue / quelque chose me fatigue’ou du COD :

‘cogner quelqu’un / cogner quelque chose’ ‘dévaloriser quelqu’un / dévaloriser quelque chose’ ‘enfermer quelqu’un / enfermer quelque chose’ ‘éviter quelqu’un / éviter quelque chose’ ‘garder quelqu’un / garder quelque chose’ ‘louer quelqu’un / louer quelque chose’ ‘observer quelqu’un / observer quelque chose’ ‘préférer quelqu’un / préférer quelque chose’ ‘reconnaître quelqu’un / reconnaître quelque chose’ ‘remarquer quelqu’un / remarquer quelque chose’notamment avec les verbes de sensation, relatifs à la vue et à l’ouïe :

‘voir, regarder, discerner, apercevoir, entrevoir, entendre, écouter quelqu’un, quelque chose.’D’autre part, les variations de signification peuvent être plus ou moins perceptibles. Dans les exemples donnés ci-dessous :

‘aimer quelqu’un / aimer quelque chose’ ‘défendre quelqu’un / défendre quelque chose’ ‘démentir quelqu’un / démentir quelque chose’ ‘détester quelqu’un / détester quelque chose’ ‘embarquer quelqu’un / embarquer quelque chose’ ‘encourager quelqu’un / encourager quelque chose’ ‘interrompre quelqu’un / interrompre quelque chose’ ‘laver quelqu’un / laver quelque chose’ ‘négliger quelqu’un / négliger quelque chose’ ‘présenter quelqu’un / présenter quelque chose’ ‘préserver quelqu’un / préserver quelque chose’ ‘protéger quelqu’un / protéger quelque chose’ ‘recommander quelqu’un / recommander quelque chose’ ‘renverser quelqu’un / renverser quelque chose’ ‘sauver quelqu’un / sauver quelque chose’ ‘soigner quelqu’un / soigner quelque chose’ ‘soulager quelqu’un / soulager quelque chose’ ‘surveiller quelqu’un / surveiller quelque chose’les significations verbales ne sont que faiblement différenciées par l’alternance « personne » / « chose » que présente le COD.

Quant aux traits spécifiques, il est aussi difficile de s’en passer que de déterminer à l’avance leur rôle et leur place dans la structuration de la polysémie. Ainsi, le verbe toucher, pris dans une distribution du type :

‘quelqu’un touche quelqu’un / quelque chose (concret)’signifie :