I.3 Le corps comme pivot narratif

a). Le guide physique ou la création d’un pilier narratif

Chaque récit de l’auteur met en relief un personnage dont le rôle est à chaque fois le même : assurer un point d’ancrage pour les autres personnages.

Si les récits des films de Pialat proposent des points de ruptures (spatio-temporels) souvent imprévisibles, la plupart du temps, le corps d’un personnage précis ressort et assume la responsabilité de diriger, d’orienter et donc de rendre cohérent les déplacements de l’ensemble des autres personnages présents dans la fiction (« cohérence » destinée au spectateur qui risquerait d’être perdu dans les méandres d’une narration refusant la linéarité ou plutôt, comme nous l’avons analysé précédemment, l’écriture filmique basée sur l’enchaînement classique de l’effet

« cause-conséquence »)

Le personnage en question est souvent un corps plus qu’un être humain. En effet, dans La Gueule ouverte par exemple, la mère couchée et silencieuse à l’article de la mort, est un corps et non un personnage qui pense et s’exprime avec toute la dimension psychologique que cela impliquerait ; pourtant, dans le film en question,

la mère est un élément narratif important car tous les autres personnages du récit évoluent psychologiquement et se déplacent physiquement en fonction de ce corps à qui il faut aller rendre visite et dont il faut sans cesse s’occuper, à Paris ou en Auvergne.

Le fils se déplace en fonction de sa mère malade et par ce déplacement inutile (elle va mourir et il n’y pourra rien), il retrouvera son père et développera, sans le vouloir, de nouveaux rapports avec sa femme (qui, pour sa part, en profitera, dans ce moment tragique, pour lui communiquer tout ce qu’elle a sur le coeur).

Ce corps malade qui réunit les membres de cette famille à l’agonie, est aussi un prétexte à des règlements de compte divers (entre le père et son fils et entre ce dernier et sa femme).

Cette maladie provoque donc un déplacement narratif dans la mesure où, très vite dans le film, le véritable sujet ne sera plus la maladie de la mère mais bien les anciennes rancunes familiales qui reviendront à la surface dans ce moment douloureux.

Alors que le récit annonçait une direction précise, orientée vers la maladie de la mère, il déviera rapidement pour proposer d’autres histoires appartenant à d’autres personnages soucieux de mettre à plat les souffrances du passé, alors qu’une femme est mourante au premier étage de la maison.

Le corps de la mère mourante devient donc, en quelque sorte, le prétexte et la motivation des déplacements familiaux mais plus que cela, comme dans tous les films de Pialat, ce corps-pilier qui prend en charge ou conditionne les déplacements des autres personnages, est un corps puissant, organisateur et maître au sein de l’univers auquel il appartient. Ainsi, on apprendra de la bouche des autres personnages que la mère est, ou était, un personnage de caractère qui compte ou comptait beaucoup pour le reste (ou pour ce qui reste justement) de la famille.

Ces corps, organisateurs du récit filmique, sont chez Pialat, des corps que l’on respecte et pour qui l’on a de l’estime ou de la crainte.

Les quelques phrases de Jean-Louis Schefer pourraient de manière informelle soutenir notre idée selon laquelle le corps chez Pialat est un élément de la construction narrative dans sa simple manière d’être ou d’exister au sein du plan et dans la façon qu’il a de se déplacer (de créer en somme, si l’on considère que chez Pialat, le déplacement physique peut être une forme de création narrative).

‘ « La seule fiction esthétique engageant des scénographies (peinture, sculpture, théâtre, chorégraphie) depuis l’Antiquité a été un jeu d’équilibre de la figure de l’homme dans des espaces où lui-même pourrait mouvoir son corps à la seule condition d’en opérer une conversion (chose subtile ou aérienne) idéale.L’objet du cinéma n’est aussi que son invention poétique (le contrat du lycanthrope et du fantôme alternatif), c’est celui des substances évanouissantes, régime, en quelque sorte, des nouveaux corps fictionnels.

C’est donc dans le régime des substances évanouissantes qu’il faut voir (ou engendrer) les hommes, les choses, les histoires, ce sont ainsi deux grands principes dynamiques qui gèrent la pensée du cinéma - ces principes sont ceux d’une représentation de la vie intérieure ou de la conscience intime : la résistance des corps à ma conscience est soumise à deux principes dynamiques qui sont le temps et les affects. Premier cinéma : l’image est la durée expérimentale de l’affect qu’elle mobilise et dont elle est la cause. Les durées sont des unités narratives pendant lesquelles se soutiennent les substances évanouissantes.

Pourquoi substances évanouissantes plutôt que corps solidaires de la lumière (ce qu’expliquerait le lien thématique, l’exploitation esthétique de l’onirisme au cinéma : le corps est une pensée alternative - il est là, là où il pense être, etc.) ? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière : une malédiction biblique qui touche la pensée de l’action (le corps est une gestuelle, c’est-à-dire du temps d’action), mais aussi : tout corps est l’hypothèse provisoire d’une action. » 81 ’

Le corps existe dans le cadre et hors du cadre (la mère dans La Gueule ouverte ou le père dans A nos amours sont absents du cadre mais existent en hors-champ de par les dires des autres personnages, qui en parlent et qui prouvent leur existence au sein du récit) ; ce corps est porteur d’une temporalité, de causes et d’effets qu’il véhicule dans le champ aux autres personnages, eux-mêmes influencés par ses impulsions physiques et créatrices alors incontrôlables.

Prenons quelques exemples concrets.

Tout d’abord, évoquons le cas de L’Enfance nue.

Quelques corps jalonnent de manière régulière l’errance de François, en faisant de brèves apparitions dans sa vie.

Ces jalonnements créent justement l’idée d’une errance physique où aucun point d’ancrage particulier et solide ne peut s’imposer dans la vie ou dans le voyage interminable de l’enfant.

L’absence du père compte énormément dans la vie de l’enfant et donc dans le récit filmique ; comme nous le développerons dans la dernière partie de ce travail, même si aucun corps paternel n’est visible, cette absence devient psychologiquement importante et se transforme en force de présence dissimulée car elle est souvent au centre des discussions qui s’installent avec Raoul.

Letillon, le Directeur (ayant plus ou moins le rôle d’un tuteur), surgit constamment dans la vie de François et des autres enfants abandonnés et pris en charge par la D.D.A.S.S. Il pourrait être un père mais on découvre vite qu’il n’assume pas cette fonction car ses mouvements physiques à l’égard de François sont trop distants, trop réservés, trop institutionnels.

Quand il arrive dans les familles d’accueil, il n’embrasse pas François et ne cherche pas à le toucher. D’ailleurs, comme le dévoile la séquence mettant en scène son arrivée chez le premier couple, François n’est pas présent ; de même que, lorsque l’enfant rentre chez Pépère et Mémère, Letillon ne l’accompagne pas. Il l’amène, le pose, se contente de placer ce nouveau corps (’ce paquet, sans âme ni conscience’) et de régler les papiers administratifs relatifs à ce dossier. Il n’aura qu’une seule phrase à l’égard de François avant de le quitter : « allez, tu sais bien que je reviendrai te voir ! ». Il ne reviendra jamais le voir sauf pour le placer ailleurs, dans un centre spécialisé. Il est donc le guide physique de François, qui ne peut que subir ces décisions prises par une tierce personne, souvent absente à la fois du plan et de la vie de l’enfant.

Son rôle n’est pas du tout affectif mais purement administratif, comme en témoigne d’ailleurs la scène où il classe un par un les dossiers concernant de futurs transferts.

On comprend dans ses gestes de la main, dans ses incessants allers et retours du corps, dans ses prises en charge physiques et verbales de ces feuillets administratifs, que ce personnage incarne le pouvoir de décision. Il est le (seul) décideur ; il est la Loi (non pas celle incarnée par un quelconque père pour ses enfants abandonnés mais celle de la République française qu’il représente de par sa fonction). Il est la parole qui décide de l’avenir de ces enfants délaissés ; aussi ses rapports avec eux sont froids et austères.

A la fin du film, lorsque la famille Thierry viendra prendre des nouvelles du petit, le Directeur restera évasif et sans aucune retenue, il leur dira qu’il est impossible pour eux de le voir pour le moment ; il se hâtera de traverser son bureau pour les raccompagner vers la porte de sortie, comme si les questions que ces gens pouvaient poser, ne pouvaient trouver des réponses auprès de lui.

Plus qu’une personne, ce Directeur est un corps rigide au comportement très réglé, très prévisible, très mesuré ; mais quoi qu’il en soit, ce corps est au centre de la stratégie narrative élaborée autour de l’errance de l’enfant.

Ses apparitions et disparitions viennent sans cesse ponctuer voire diriger le parcours de François. Son corps est un corps-pivot (cette dernière expression possède le même sens que celle que nous avions employée auparavant lorsque nous parlions de corps-pilier) car il est un corps organisateur et animateur de la narration et de la vie de l’enfant (ce qui est finalement, quelque part, la même chose). Il l’amène chez le couple de jeunes travailleurs puis il le retire pour le déposer chez les personnes âgées (Pépère et Mémère) ; enfin, il l’enlèvera de cette dernière famille d’accueil pour le placer en maison de redressement. Quand il apparaît, c’est pour juger du sort de François et par conséquent donner une nouvelle direction au récit82 (puisque le récit est uniquement fondé sur les déplacements physiques de François que l’on suit où qu’il aille, où qu’on le place en fin de compte, car il ne décide rien de l’endroit où il va et subit les décisions de l’administration). Pour reprendre les expressions de Roland Barthes citées en note de bas de page, la présence de Letillon a une « fonction catalyse » ; en ce sens, son corps est un corps-charnière, un corps-noyau, un corps-conséquence car il détermine la nouvelle trajectoire de l’enfant dans son voyage et dans le même temps, il impose une nouvelle direction narrative.

Comme c’est souvent le cas dans les récits des films de Pialat, les départs et les retours (généralement inopportuns et aléatoires) de personnages-clés (type « Letillon ») provoquent une certaine dynamique, engendrent les créations de mouvements physiques décisifs pour la narration fictionnelle : c’est de cette manière que le récit se crée et c’est pour cette raison que nous avons décidé de parler de corps-piliers. Mais, lorsque nous lisons Roland Barthes et son étude sur la fonction cardinale, nous serions tentés de définir ce corps-pilier comme un corps-charnière ou un corps-conséquence au même titre que l’unité d’un récit peut avoir à un moment donné, une fonction « charnière » ou une fonction « conséquente »...ici, dans le cas de Pialat, c’est le corps de Letillon qui devient un corps-charnière de par le rôle, le statut et la position qu’il assume vis-à-vis de la progression narrative. Il dirige les déplacements de François qui ne peut qu’endurer ces nouvelles directions géographiques qu’on lui impose ; de ce fait, en prenant en charge les déplacements de l’enfant, Letillon prend en charge et sans le vouloir l’évolution du récit qui reste basé sur les voyages de cet enfant, ballotté à droite et à gauche. Il y a donc une correspondance à établir entre le destin géographique (pour ne pas dire physique) de l’enfant géré par Letillon (pourtant absent) et la progression d’un récit qui trouvent ses directions, ses crochets, son ossature, sur la progression spatiale de ce personnage.

Dans A nos amours, l’histoire est centrée sur la disparition du père (cette disparition créé une nouvelle donne familiale et de nouveaux rapports humains) qui reviendra à la fin du film dans le but de bouleverser à nouveau un équilibre familial retrouvé. Lors de ce repas final où il décide de réapparaître, son corps prend une place déterminante dans la scène, au même titre que le personnage avait un rôle décisif dans le récit jusqu’à son départ du foyer.

Comme Letillon dans L’Enfance nue, cet être brille par son absence ; il reste le guide humain important, distant et secret pour Suzanne (sa fille) et pour le spectateur.

Son physique imposant (son imperméable et sa barbe amplifient une forte corpulence) est un pilier dans le sens où chaque personnage se place autour de lui dans la scène et écoute ou se soumet à cette présence. Plusieurs pôles de dessinent dans la scène et constituent des sortes d’alliances, de camps qui se mettent en place contre le père plutôt agressif.

Au cours du repas final (lorsqu’il revient pour quelques minutes), il est en bout de table et parle alors que toute l’assemblée respecte ses paroles dans un silence impressionnant.

La belle-famille de Robert (le frère de Suzanne) découvre cet être provoquant. Suzanne (Sandrine Bonnaire) et son frère (Dominique Besnehard), présentés ci-contre, restent silencieux, sûrement impressionnés par ce retour inattendu.

Mais en fait, il y a deux retours : celui du père (Roger) et celui du cinéaste (Maurice Pialat lui-même) qui vient en quelque sorte parler indirectement à ses acteurs.

Pialat-Roger revient dans le champ et la narration se déplace. D’une scène appartenant à un récit fictionnel que rien ne semblait pouvoir perturber, on se retrouve face à une scène dont la trame ou la direction narratives prévues au départ (le récit avait plutôt l’air de cheminer dans le sens d’un repas au déroulement paisible et organisé) changent au profit d’un retour imprévu.

Un déplacement physique (l’arrivée du père dans la scène) en appelle ou en amène un autre, cette fois-ci narratif ; en d’autres termes, le repas tranquille qui démarrait, subit un retournement et se solde finalement par un conflit violent et improvisé pour les acteurs non prévenus par le cinéaste...telle pourrait être la tactique narrative relative à la construction fictionnelle chez Pialat : jouer et construire autour de l’imprévisible, déplacer, dévier un récit aux abords et même bien au-delà d’une trame narrative écrite et prévue pour exploser, pour se déformer et se déplacer, à la grande surprise des acteurs qui devront eux aussi accepter et créer avec ce détournement.

Ainsi, le retour du père confirme finalement que l’ordre familial (et du coup narratif) ne peut exister qu’en présence de ce personnage au corps imposant et aux idées claires, franches et dénonciatrices.

Le récit filmique chez Pialat, se fonde donc sur les disparitions et apparitions de certains personnages, sur leurs déplacements physiques qui stimulent les réactions d’autres corps qui devront créer de nouvelles brèches, de nouvelles voies narratives. Ainsi, lorsqu’un personnage sort du champ, lorsqu’il disparaît, il ne se met pas forcément hors du récit car, comme c’est le cas pour le père dans A nos amours, il ne sort pas forcément de l’histoire qui va justement s’organiser autour de cette absence.

Dans Le Garçu, Gérard (Gérard Depardieu) perd peu à peu sa vie de famille à force de partir et de revenir n’importe quand et sans aucune raison si ce n’est, celle de voir son fils. Il va et vient dans un lieu qui n’est pas le sien et viole en quelque sorte l’intimité de son ex-femme (Sophie, interprétée par Géraldine Pailhas) qui vit à présent avec un autre homme (Jeannot, interprété par Dominique Rocheteau) obligé quant à lui de subir ces déplacements dévastateurs.

Le piler narratif est dans ce cas l’enfant (Antoine Pialat), qui motive et conditionne les visites de son père ; la narration se fonde donc sur ces rencontres entre les deux personnages. Mais, le pilier, le guide de Gérard (le père) ne seraient-ils pas aussi son propre père, le garçu, que l’on voit peu (parce qu’il mourra et n’aura pu dire un mot à Gérard venu le voir un peu tard) ?

Si le premier récit, pris en charge par Antoine, est stimulé par les visites de son père, l’autre récit plus silencieux pris en charge par Gérard cette fois-ci, serait quant à lui, guidé par le garçu (le père de Gérard) : deux niveaux narratifs, deux personnages-clés, deux genres de déplacements basés sur la filiation, ressortent donc de ce film.

Dans ce film, la narration se fonde donc sur deux niveaux ; à savoir que le corps en mouvement d’un personnage (en l’occurrence celui de Gérard) nous permet de nous déplacer en surface, nous spectateurs ; mais ce corps n’est pas pour autant un

corps-pilier, dans le sens où ce serait plutôt le père auvergnat qui serait la motivation profonde et dissimulée des déplacements de l’ensemble des personnages du film (y compris et surtout de Gérard). Gérard n’a pas le même rôle narratif que son père.

Le premier agit sur l’ensemble du film et est au centre du récit ; l’autre, caché, a une fonction discrète : celle de proposer en profondeur les causes ou les motivations physiques des (autres) personnages du film.

Aussi, comme dans La Gueule ouverte, le corps qui réunit et qui motive les déplacements des personnages, est un corps immobile, statique, mourrant. Faut-il voir « ici » une structure de base où l’immobilisme d’un corps en particulier, dynamiserait d’autres corps-satellitaires en mouvement ?

Mais nous aurons sans doute l’occasion de revenir plus tard sur cette idée de la déviation narrative afin de comprendre comment un corps (invisible ou inactif) peut se substituer à un autre corps et prendre la gestion de la narration alors qu’en surface d’autres personnages plus visibles semblaient pouvoir assumer au départ ce rôle.

Pour revenir à L’Enfance nue, l’instructeur interviendra à trois reprises.

La première fois, il retire François de sa famille d’accueil, la deuxième fois, il le conduit dans une autre ville et la troisième fois, il l’enferme ponctuellement en maison spécialisée.

Letillon dirige de loin les déplacements physiques de l’enfant.

Comme nous l’évoquions précédemment, il ne viendra jamais voir ou prendre de ses nouvelles ; il se contentera de venir le voir lorsqu’il faudra le placer ailleurs.

En ce sens, le destin de François (comme celui de Raoul et des autres enfants d’ailleurs) est accroché, indéniablement lié à celui du Directeur.

Cette errance est donc structuré d’un point de vue narratif par les déplacements de tous les personnages de Pialat en fin de compte ; personnages bornés par un corps décideur, un corps navigant, distant et autoritaire, qui disparaît pour réapparaître à chaque fois que le récit le demande - la relance de ce récit, la re-dynamisation de l’histoire pouvant être les raisons de cette demande et le corps navigant auquel nous faisons allusion, l’une des « fonctions cardinales » de ce même récit -.

Cette errance aussi profonde soit-elle, se localise par les apparitions et les disparitions d’un corps mobile appartenant à un personnage-maître dans son rôle ou sa fonction.

Tout corps chez Pialat est conditionné, borné par un autre corps ; c’est du moins ce que nous avions envie d’écrire à la lecture de quelques lignes de Lucrèce dans De natura rerum : « ‘Enfin, nos yeux nous font voir des corps bornés par d’autres corps, l’air limite les collines et les montagnes l’air ; la terre borne la mer et la mer borne toutes les terres ; mais au-delà du grand Tout ; il n’y a rien hors de lui pour le limiter.’ » 83

Comme le montre la séquence où le Directeur s’adresse aux personnes âgées en leur demandant des renseignements sur les agissements de l’enfant, ce personnage central est un guide déterminant dans le parcours de François.

Il parle face à Pépère et Mémère ; on le sent présent par le corps et il s’affiche comme seul maître à bord. Comme Roger dans A nos amours, il s’impose au sein du cadre. Un champ contre-champ vient amplifier la rigueur de cette conversation et la gravité du moment où il devra reprendre François, beaucoup trop dangereux pour rester dans cette famille.

Il écrase physiquement ses interlocuteurs et reste strict, sévère, en gardant une certaine distance émotionnelle lorsqu’il fait entendre sa voix.

Par des phrases courtes et sèches, il pose des questions toujours sur le même ton et avec également la même rigidité physique. Il incarne la froideur de l’administration. Le montage est là aussi pour nous le rappeler.

Comme à chaque fois, dans tout film de Pialat, la stratégie narrative est basée sur un pilier humain ; un corps dirige, pilote (souvent de loin) le trajet d’un autre personnage perdu.

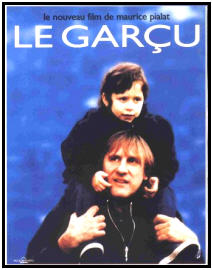

Dans l’un de ses articles84, Marie-Anne Guerin avait comme arrière-pensée un tableau de Nicolas Poussin intitulé « Paysage avec Orion aveugle ». En prenant cette oeuvre picturale pour référence, elle a voulu en fait mettre le doigt sur ce qu’elle appelle ‘« une figure (rhétorique) fantomatique’ » présente dans Le Garçu et nous pourrions rajouter dans L’Enfance nue également.

Dans ce tableau, « ‘on voit un géant, la tête dans les nuages, qui arpente un paysage guidé par le regard d’un autre (...).’ »

Outre le fait que ce tableau a des ressemblances avec l’affiche du film présentée ci-dessous, il n’en est pas moins vrai que l’image du géant qui porte sur ses épaules un petit homme, est aussi la métaphore d’une structure narrative globale.

En somme, c’est l’idée d’un être guidé par un autre ; l’image d’un corps à corps - d’un corps pour corps ou d’un corps par corps -, d’une association charnelle (un homme qui en porte un autre sur ces épaules) qui permettent une avancée dans le monde.

Lorsque le Directeur prend le bras de François (la première fois qu’on les voit tous les deux dans le même plan) en lui demandant s’il s’est encore battu, on assiste à un corps à corps décisif entre les deux (le seul) puisque c’est à la suite de ce geste du Directeur que François partira dans une autre famille. Mais on peut remarquer aussi le regard appuyé de l’homme qui critique, dérange, punit en quelque sorte l’enfant.

Il s’affiche encore comme un corps-pilier, comme un corps-regardeur, comme un corps-charnière dans le destin et le parcours de l’enfant. Dans ces regards qui remplacent les mots, se reflètent toute la souffrance et toute la haine de cet enfant. L’oeil devient reflet, le regard devient miroir.

On rejoint ici de près la problématique énoncée par Jean-Philippe Trias dans son dernier article85 consacré à Welles.

Il se penche en fait sur le trajet visuel qui relie les corps entre eux. Il évoque les regards réfléchissants et cette construction oculaire qui rattachent, enchaînent les corps dans un même espace.

« ‘L’existence des personnages de Pialat est inséparable du regard. Et aimer équivaut à voir : savoir, accepter de voir/regarder l’autre’ » 86 a également écrit Joël Magny.

Le cinéaste donne à voir, par le biais des regards à la fois de Letillon et de l’enfant, un espace particulier et une errance physique créatrice de la narration filmique.

Il met en scène et propose au spectateur une traversée au sein de plusieurs lieux, traversée que nous étudierons plus tard et qui participe évidemment à l’écriture du déplacement élaborée par Maurice Pialat.

Si l’on veut approfondir cette idée d’un déplacement physique dirigé par la position distante d’un autre corps, attardons-nous sur le film Sous le soleil de Satan.

Outre le fait que les déplacements physiques et spirituels de l’abbé Donissan (Gérard Depardieu) sont (ou devraient être) conditionnés par la foi qu’il a en Dieu, il est surtout évident que tout son parcours d’être humain est quelque part, initié par le doyen Menou-Segrais (interprété par Maurice Pialat lui-même).

Cet homme est perdu lorsqu’il arrive dans sa nouvelle paroisse, en pleine campagne, où Menou-Segrais (son supérieur ecclésiastique) vit une existence plutôt bourgeoise à l’écoute d’une poignée de modestes fidèles.

Menou-Segrais est tout d’abord à l’écoute de Donissan et lui conseille assez durement (au tout début du film) de ne pas trop se plaindre, en lui démontrant que sa vie vaut mieux qu’il ne le pense et qu’il devra se contenter de ce qu’il a et que d’autres non pas. Ses paroles sont celles d’un père à son fils, d’un supérieur hiérarchique (qui représente l’ordre religieux) à un être fragile, égaré et à la recherche d’une existence meilleure (moins douloureuse). Mais quelle est la nature de cette existence moins douloureuse et tant convoitée ou tant attendue ?

‘ « - Le ministère paroissial, reprit l’abbé du même ton, est une charge au-dessus de mes forces. C’était l’avis de mon supérieur ; je sens bien aussi que c’est le vôtre.Ici-même, je suis un obstacle au bien. Le dernier paysan du canton rougirait d’un curé tel que moi, sans expérience, sans lumières, sans véritable dignité. Quelque effort que je fasse, comment puis-je espérer suppléer jamais à ce qui me manque ? (...)

- Ne faites pas l’enfant ! s’écria le doyen. Je vais sans doute vous paraître dur ; je dois l’être. Le diocèse est trop pauvre, mon ami, pour nourrir une bouche inutile.

- Je l’avoue, balbutia le pauvre prêtre avec effort...En vérité, je ne sais pas encore...Enfin j’avais fait le projet...de trouver...de trouver dans un couvent une place, au moins provisoire...

- Un couvent !...Vos pareils, monsieur, n’ont que ce mot à la bouche. Le clergé régulier est l’honneur de l’Eglise, monsieur, sa réserve. Un couvent ! Ce n’est pas un lieu de repos, un asile, une infirmerie ! (...) La santé est un don de Dieu, répliqua gravement l’abbé Menou-Segrais. Hélas ! j’en sais le prix mieux que vous.. (...) » 87 ’

Cette discussion démontre à quel point l’abbé Donissan est un être perdu ; lorsqu’il se flagelle dans sa chambre (à coups de cravache) où lorsqu’il s’impose un gilet de torture (que Menou-Segrais découvrira lorsque Donissan s’évanouira devant lui), c’est par le corps qu’il tente de retrouver la raison, la foi, un sens à son existence.

Il se torture et se fait souffrir (physiquement) comme pour exorciser le mal qu’il pense contenir au plus profond de lui (l’absence de foi), au plus profond de son corps et de son âme, comme si ce mal silencieux pouvait se guérir par l’intermédiaire du corps et de ses souffrances. Se sentant coupable et surtout incapable d’apporter de l’aide aux autres (il le dira clairement à son confesseur), il souhaite se ranger, disparaître, devenir invisible et souffrir pour se repentir de cette incompétence à assumer son rôle, cette mission que le Saint-Père lui aurait attribuée sur Terre. Mais pouvons-nous être certains de nous appuyer sur ces explications interprétatives pour tenter de comprendre l’existence du prêtre ?

Si, à bien des égards, l’oeuvre de Pialat n’est pas forcément fidèle à celle de Bernanos88, la crise de foi vécue par Donissan se retrouve cependant chez les deux auteurs.

Certes, la vision fantastique que Pialat a du roman, se manifeste par des choix de montage précis qui accentuent l’identité spirituelle ou surnaturelle du texte de Bernanos ; prenons, ne serait-ce que l’exemple de Donissan qui donne la communion et qui regarde dans le fond de l’église.

Par un effet de montage et grâce à un contre-champ, on voit Mouchette (Sandrine Bonnaire) qui entre. Cette dernière entre en fait chez le marquis de Cardignan et non dans l’église comme le montage (des deux visages en champ contre-champ) pourrait le faire croire. S’instaure ainsi entre les deux personnages une relation occulte, surnaturelle qui met en scène la vision que Donissan a du futur crime que Mouchette réalisera très loin de sa propre église. D’autres exemples de ce type, d’autres effets de montage qui transportent la narration sur plusieurs niveaux, démontrent à quel point le cinéaste a souhaité, malgré quelques écarts, imprégner son film de l’ambiance surnaturelle connue dans le texte de Bernanos.

Deux autres exemples du même type pourraient être cités, même si la conception du montage chez Pialat fera l’objet d’une étude précise plus tard (« Passe ton bac d’abord : le cheminement affectif » in « Du déplacement spectatoriel »).

A travers la coupe sèche et franche proposée par le montage en cut de deux plans, Pialat parvient encore une fois à faire jaillir la dimension surnaturelle que n’importe quel effet cinématographique aurait pu rendre visible. A défaut de rendre visible, le cinéaste choisit au contraire de suggérer, par le simple cut de deux images.

Grâce à la coupe et à la désarticulation des points de vue, il parvient à introduire une ambiance particulière au sein de la scène de la résurrection de l’enfant.

L’abbé Donissan est filmé en contre-plongée, levant à bout de bras le corps de l’enfant. La caméra est alors située dans la pénombre de la pièce, du côté gauche.

Le plan suivant montre l’enfant filmé également en contre-plongée mais cette fois-ci du coté droit. Ce simple changement d’angle marque ou matérialise de manière subtile le miracle qui se sera produit entre deux plans, dans un temps et un espace absents, inconnus, car entre ces deux plans (au moment du changement d’angle), se sera produit l’inimaginable, le miracle. Cette coupe, au milieu de cet acte, crée donc une ouverture, une béance qui contiennent ainsi la manifestation divine, inconnue et invisible du spectateur.

L’autre exemple que nous souhaitions relever concerne le suicide de Donissan dans sa paroisse. A la fin du film, dans la dernière séquence, Menou-Segrais vient rendre visite à son ancien protégé. Le jeune prêtre s’installe dans le confessionnal et un plan (de transition), montrent des gens qui défilent dans l’église. Rentre alors, dans le même plan Menou-Segrais ; vient constater la mort de Donissan qui se sera suicidé dans ce court instant où l’on aura pu voir le défilé des paroissiens ainsi que l’arrivée du doyen dans l’église. Ce moment transitoire est aussi une sorte d’ouverture qui impose une désarticulation ou une rupture dans le déroulement de l’action mais qui propose surtout le temps où déroulera (presque sous nos yeux) ce que nous devrons imaginer en ce qui concerne la mort du prêtre.

Comme pour la scène de la résurrection, l’essentiel du drame se sera déroulé entre deux plans et quelque chose nous aura échappé (la manifestation divine ne peut être perçue par les simples terriens ?). Par la coupe ou le changement d’angle, Pialat génère l’ouverture, la béance du récit que le spectateur se devra de combler même si il n’a pas vraiment raté ce qui se sera déroulé.

Ni continuité, ni ellipse : le caractère surnaturel du moment ainsi que la dimension ou l’état d’instabilité visibles chez les personnages et surtout chez Donissan, seront marqués par l’absence, le vide, la rupture provoquées par le cut du montage.

Aussi, la lutte contre le mal, la souffrance physique, évocatrice et métaphore d’une souffrance morale, la dispersion physique et psychologique du personnage, sont autant de thèmes que Pialat reprend au sein de son film. Lorsque l’on lit les quelques phrases de Joël Magny89, on saisit l’une des motivations de Pialat à adapter Bernanos au cinéma et ces quelques mots peuvent résumer la teneur d’un récit qui repose essentiellement sur la quête d’un homme dont le corps hante l’espace comme son esprit pourrait le faire dans le royaume du Diable. Les déplacements physiques du personnage principal sont finalement la réponse (la concrétisation bien réelle) de Pialat à la dimension mystique d’une oeuvre littéraire basée essentiellement sur les parcours immatériels des esprits qui se rencontrent au-delà du visible pour l’homme.

La matière est le corps ; le déplacement des esprits se fait au travers ces corps qui sont un langage à eux seuls comme si la métaphysique du propos de Bernanos ne suffisait pas à planter des personnages en quête d’un ailleurs que l’on ne pourrait matérialiser que par la marche, le sacrifice, la douleur physique, la chute ou bien d’autres effets encore.90

Comment Pialat parvient-il à prendre à bras le corps une oeuvre de cette ampleur ?

‘ « La violence vient d’en bas, du corps, de la terre, et demeure sans doute le seul contre-poison, le seul ferment de révolte contre l’ordre des choses imposé par les puissants. Cette violence donc, qui expulsera littéralement Donissan hors de lui-même, est partout, dans les mots, dans les cadres, dans les raccords. Cette puissance de résistance qui traverse aussi Mouchette, est d’abord à l’oeuvre dans la mise en scène, et congédie absolument tout danger illustratif. » 91 ’Ce film propose une quête métaphysique difficile à cerner ; le prêtre Donissan se cherche et n’apporte aucune réponse quant à son véritable désir - hésitant et fragile, il le dira à Menou-Segrais au début du film -. Tous les personnages de Pialat sont mal dans leur peau, dans leur corps : ‘« On savait Maurice Pialat, un génial filmeur de corps. Il l’aura rarement été à ce point, et Depardieu, qui traverse tout le film tantôt groggy, tantôt sous hypnose, se révèle un magnifique complice de cet art-là. Pialat aurait pu se contenter de faire sentir l’opposition entre un corps fort et une âme tourmentée. Il va plus loin : il filme des corps eux-mêmes doubles. C’est aussi vrai de Gérard Depardieu que de Sandrine Bonnaire, et si leur unique rencontre est superbe, ce n’est pas seulement parce qu’il s’agit d’une scène-clé dont le texte est par ailleurs admirable, c’est aussi parce que Pialat met enfin en présence le chêne-Depardieu et l’anguille-Bonnaire (c’est ainsi qu’il la filme, ondulante, avant de la figer dans la stupeur de la révélation qui lui est faite), dont l’opposition physique n’est que mieux révélatrice de leur gémellité fondamentale : tous deux partagent, pour leur malheur, un même secret, tous deux ont à faire avec la folie (qu’elle ait nom Dieu, Diable, vice, meurtre).’ » 92

Malgré ce constat et cette recherche d’explications psychologiques que nous formulons depuis quelques lignes, sommes-nous en mesure de dévoiler si les personnages ’pialatiens’ savent vraiment ce qu’ils veulent, ce qu’ils recherchent ? Suzanne se noie dans le sexe, Van Gogh dans l’alcool et les plaisirs de la chair sans se soucier de savoir où ils vont. Mais ils le font par désespoir de ce que la vie leur offre croyant qu’ils ne peuvent l’influencer ou prendre en main leur destin. Le dernier plan du film Le Garçu, ne démontre-t-il pas combien il est difficile pour ces personnages de faire évoluer leur vie, qui semble être toute tracée ?...parce que le poids du père et de la filiation, sont plus forts que tout et que les choses semblent être écrites depuis déjà longtemps, depuis la génération précédente où le grand-père est un élément inconsciemment fondateur pour les ceux qui suivent.

Dans La Gueule ouverte et dans Loulou, les personnages (respectivement Philippe et Loulou) n’attendent plus rien de la vie qu’ils subissent comme une fatalité ou comme un poids difficile à supporter.

Plus que jamais, Sous le soleil de Satan s’inscrit dans la veine d’un cinéma réaliste qui tire sa force dans une morale de la vie vouée à l’échec, où tristesse et pessimisme sont ancrés en chacun des personnages. Que les personnages parviennent à tirer le meilleur de leur vie n’est pas une notion clairement établie.

La mort, le chaos prennent à chaque fois le pas sur ces personnages toutefois dynamiques, actifs et acteurs au sein de leur environnement.

Leur épuisement, leur torture physique, leurs déplacements constants, sont la preuve qu’ils luttent constamment contre la fatalité. En levant le corps de l’enfant mort au ciel et à bout de bras, Donissan démontre sa force, son combat mené contre Satan, car personne ne saura vraiment si le prêtre aura réussi à ressusciter le petit garçon ;

le doute sera préservé dans le film alors que chez Bernanos, on imagine facilement que le miracle n’ait pu avoir lieu. Même si la mort de l’abbé vient marquer le film et vient prouver que l’homme est définitivement perdu - il dira plusieurs fois, au risque de passer pour un fou, au curé de Luzarnes, que le monde est désormais vaincu et dirigé par Satan -, son parcours, son combat physique auront permis de montrer que le personnage se sera dépensé en dépit d’un avenir que l’on ou qu’il savait tourné vers la mort. Mais à l’image de la dernière scène de la résurrection du petit garçon, il prouvera par cet ultime geste, sa puissance et sa volonté de combattre jusqu’au bout contre Satan, qui finalement aura raison de l’homme d’église.

L’avortement de Nelly (dans Loulou) sera également une confirmation d’un échec inévitable et prévisible qui vient s’inscrire dans la vie du couple.

Cela dit, si les personnages de Pialat n’ont aucun projet d’avenir (seuls les jeunes nordistes de Passe ton bac d’abord choisiront de partir à Paris en refusant de s’inscrire dans la fatalité d’une vie lilloise insupportable à imaginer pour eux) et si la psychologie ne parvient jamais à faire partie de leur vie, leur corps parle pour eux.

Leur corps, toujours en actif, toujours présent vient affirmer l’idée que la lutte existe et existera même si leur avenir leur réserve une fin tragique. C’est sur ce terrain, qu’il faudrait creuser la morale des personnages de Pialat, toujours perdus mais toujours mobiles et actifs physiquement, que ce soit dans le cadre filmique ou dans leur propre environnement (familial, communautaire, etc.).

‘ « Dans aucun film, Depardieu n’a donné l’image d’un corps aussi lourdaud, maladroit, engoncé dans une soutane rendue étriquée par l’accumulation de vêtements qu’elle dissimule, à la démarche hésitante et surtout sans la grâce habituellement dévolue aux corps masculins les plus massifs de son cinéma, Yanne ou le Depardieu de Loulou ou Police. Une pesanteur terrienne domine cette silhouette qui paraît difficilement se dégager de la terre, voire de la boue, où elle évolue sous un ciel bas et lourd qui semble interdire toute velléité d’aspiration vers les hauteurs. Le visage buté, hagard, comme sous hypnose, de l’acteur renforce encore cette impression non point charnelle, voire bestiale (ce serait plutôt le cas de Loulou), mais tellurique et minérale, que vient confirmer l’admirable séquence, tout en ocres où la silhouette de Donissan se confond avec le paysage et la terre du pays d’Artois, dans la descente-montée vers Etaples, avant la rencontre avec le maquignon. » 93 ’Le passage auquel fait allusion Joël Magny, nous intéresse particulièrement car il est le véritable tournant du film.

Après quelques scènes qui ont marqué la fragilité de Donissan (notamment celles auxquelles nous faisions allusion précédemment lorsque nous évoquions les tortures physiques que s’impose le prêtre), le réalisateur décide d’accorder une place importante à la mission que lui confie Menou-Segrais, sans doute inquiet de l’état dans lequel se trouve son collègue de paroisse. Menou-Segrais demande donc à Donissan de partir pour Campagne afin d’aider un confrère dans ses confessions. C’est en fait une manière cachée de le mettre au pied du mur et de provoquer son destin trop longtemps évité. L’abbé part à pied et parcourt une vingtaine de kilomètres. Cette séquence est importante car il rencontrera Satan (incarné par un simple vendeur de chevaux) sur son chemin et Germaine Malhorty/Mouchette (Sandrine Bonnaire) à qui il expliquera qu’il connaît tout d’elle et qu’il sait qu’elle est, malgré elle, le jouet de Satan et non une meurtrière. Cette promenade jalonnée de rencontres est donc une épreuve pour Donissan qui ne rejoindra jamais sa destination qui était finalement un prétexte (narratif).

Cette séquence débute d’ailleurs par un plan montrant une arche en pierres sous laquelle passera Donissan et se terminera également par le même plan comme si Pialat avait eu le souci de marquer ce moment et d’en faire un temps privilégié, une sorte de boucle mettant en relief le déplacement tortueux du personnage. Cette séquence est autonome ; elle a sa propre vie et cet encadrement, cette organisation particulière qui montrent la marche du prêtre épuisé, nous permettent de comprendre que ce moment est un épisode-clé dans le récit et dans la vie de l’abbé. Sorti de la cour extérieure par l’arche en pierres, il marche à travers les champs et aucune donnée temporelle ne nous est communiquée.

Plusieurs plans (une dizaine environ) assez longs et très larges (le personnage est tout petit, comme perdu dans le champ, dans la réalité d’un monde extérieur qu’il aura finalement si peu côtoyé à force de rester cloîtré au sein de sa paroisse), proposent le déplacement - le voyage physique et spirituel - d’un homme, égaré dans la campagne. Seul, il marche et souffre physiquement d’une solitude qui finira par le mener là où son destin semblait depuis longtemps vouloir le transporter.

Lors de ce périple, il rencontre le vendeur de chevaux (personnification ou corporification de Satan) ; il lui dira combien ce moment est douloureux pour lui et combien il comprend que c’est Dieu qui lui envoie cette épreuve, comme il en enverra une à Germaine Malhorty, toujours selon les prévisions surnaturelles de Donissan. Mais à ce moment-là, sur le chemin qui mène à Campagne qu’il n’atteindra d’ailleurs jamais, sait-il réellement qu’il converse avec le malin ? A-t-il conscience de l’importance de cette rencontre qu’il attend depuis si longtemps ? La seule certitude qu’il a, qu’il ressent et qu’il verbalisera en un long monologue, sera celle d’une souffrance physique qu’il endure au plus profond de son corps (fatigue, vertiges, etc.).

‘ « « J’escaladerai ce talus, se disait-il ; il est impossible que je ne trouve pas là-haut ce que je cherche. Le moindre signe me permettra bien de m’orienter... »Il répétait mentalement la même phrase avec insistance stupide. Et il souffrit étrangement dans tout son corps lorsque, se décidant enfin, il se hissa des mains et des genoux dans l’herbe glacée. Se dressant debout, en gémissant, il fit encore quelques pas, cherchant à devenir la ligne de l’horizon, tournant sur lui-même. Et à sa profonde surprise il se retrouva au bord d’un champ inconnu, dont la terre, récemment retournée, luisait vaguement. Un arbre, qui lui parut immense, tendait au-dessus de lui ses rameaux invisibles dont il entendait seulement le bruissement léger. Au-delà d’un petit fossé qu’il franchit, le sol plus ferme et plus clair, entre deux lignes sombres, décelait la route. Du talus gravi, plus trace. De tous côtés la plaine immense, devinée plutôt qu’entrevue, confuse, à la limite de la nuit, vide. »6946 ’

Au cours de cette longue marche, sur la route de Beaulaincourt, il rencontre Satan

(le vendeur de chevaux) et son jouet (Germaine Malhorty). Il ne parviendra pas à relever les défis (Germaine se suicidera et le vendeur de chevaux partira vainqueur de leur discussion, affaiblissant encore un peu plus le prêtre), c’est d’ailleurs pour cela, que bien plus tard, il mourra, seul, en confession.

Par l’intermédiaire du corps, le vendeur de chevaux éprouvera Donissan au plus profond de son âme; allongé sur le bas-côté du chemin, il lui parlera et lui donnera le baiser, la marque sataniques, tant redoutés mais impossible à contrer pour l’homme d’église, tellement l’épreuve sera lourde à surmonter. Les deux hommes parleront et leur combat sera verbal et psychologique comme si leur corps n’avait alors plus la force de lutter, de se battre, de combattre ni d’assumer ou de servir leur cause spirituelle respective (le Bien et le Mal).

‘ « - Que me voulais-tu ? répéta l’abbé Donissan. N’essaie pas de mentir. J’ai le moyen de te faire parler.- Je ne mens pas. Je te répondrai. Mais relâche un peu ta prière. A quoi bon, si j’obéis ? Il m’a envoyé vers toi pour t’éprouver. Veux-tu que je te dise de quelle épreuve ? Je te le dirai. Qui te résisterait, ô mon maître ?

- Tais-toi, répondit l’abbé Donissan, avec le même calme. L’épreuve vient de Dieu.

Je l’attendrai, sans en vouloir rien apprendre, surtout d’une telle bouche ? C’est de Dieu que je reçois à cette heure la force que tu ne peux briser. » ’

A son retour à la paroisse, on retrouvera la cour extérieure et l’arche de pierres ; cette arche, à prendre comme un point d’ancrage déterminant dans la compréhension d’une épreuve qui vient d’avoir lieu en un endroit et à un moment donnés et clairement établis par le cinéaste.

Séquence filmique autonome, séquence de vie insolite pour le prêtre : l’arche de pierres est la porte, le passage symbolique qui mènent aux enfers, qui guident les hommes, là où ils sont censés rencontrer et avoir rendez-vous avec leur destin.

Si nous avons fait un si long détour dans l’explication des motivations et des rapports qui existent entre les personnages de ce film, ce fut dans le but de démontrer que Menou-Segrais tient ce rôle de passeur, de pilier, que nous évoquions précédemment. En tant que doyen, il est ce corps-porteur, ce personnage qui guide Donissan, le mettant face à des épreuves qui vont le faire évoluer et prendre conscience de son incapacité à s’occuper des autres. Plus que cela encore, le vieil homme dirige l’abbé dans son parcours et devient donc à lui seul, le corps dont la fonction première est « cardinale », au sens où l’entendait Roland Barthes lorsqu’il parlait du récit. Il dirige non seulement Donissan dans sa quête et dans son parcours physique (puisqu’après tout, c’est bien lui qui l’enverra à Campagne) mais il dirige par conséquent également le récit qui trouvent ses points d’appui sur le voyage de l’abbé, incapable de se prendre en main tout seul, incapable de se déplacer de sa propre initiative (tout comme François dans L’Enfance nue d’ailleurs).

Menou-Segrais accueille Donissan et lui rase le crâne pour faire ressortir la tonsure. Cet acte est un peu celui d’un père à son fils ; une sorte d’intronisation au sein de la famille.

Dans un deuxième temps, il l’écoute et tente, par la parole, de le remettre en face de ses obligations de serviteur de Dieu.

Ayant échoué par la parole, il le propulse dans les bois, dans les champs, en lui donnant une autre mission. En l’envoyant au-delà de la paroisse (de l’autre côté de l’arche de pierres), en le stimulant physiquement hors de ses limites, il l’envoie

au-delà de ce qu’il pouvait imaginer ; il l’envoie au-delà du réel, à la rencontre du surnaturel, à la rencontre de miracles qui vont bouleverser sa croyance.

Menou-Segrais est ce pivot, ce pilier que l’on retrouve quelques fois (souvent à dire vrai) dans les films de Pialat et qui donnent de nouvelles directions non seulement au personnage principal et par conséquent au récit, car, comme nous avons commencé à le constater, le destin des deux est étroitement lié au sein de la narration filmique.

Que Menou-Segrais envoie Donissan dans la campagne pour une mission soi-disant banale et que Menou-Segrais soit interprété par Pialat lui-même, n’est pas dû au hasard.

Ainsi, le vieux curé est un personnage important dans la vie de Donissan mais il l’est également pour le récit car il devient de par ce statut de guide et de confident, le principal garant des directions narratives du film entier. Il offre à Donissan, sa rencontre avec Satan, avec Germaine Malhorty, avec Dieu et le Diable ; il offre le miracle de la résurrection et surtout son expulsion de la trappe où il officiait. D’ailleurs Donissan mourra lorsque le doyen ne sera plus à ses côtés, lorsqu’il ne pourra plus le guider, le soutenir, le conseiller dans sa nouvelle paroisse.

Menou-Segrais créé donc (sans le vouloir (?)...là est toute la question...), dans cette simple demande qui a mis Donissan sur les routes de campagne du nord de la France, de nouvelles scènes pour un récit qui repose finalement essentiellement sur ce guide spirituel et physique. C’est finalement cette scène de l’abbé dans la campagne qui donne tout son sens au récit : voilà comment un déplacement physique peut engendrer des rencontres et une histoire ou un destin qui naîtront au fil de ce voyage.

La « fonction cardinale » est en quelque sorte issue de cette unité narrative qu’est le voyage en campagne de l’abbé. Ce périple est une séquence qui définit l’ensemble de la future progression narrative du film et c’est véritablement le déplacement physique de Donissan qui devient la principale « fonction cardinale » à proprement dite, car ce trajet engendrera des événements aux conséquences directes et fatales pour l’homme d’église (la rencontre avec l’Antéchrist, la résurrection et la mort par le suicide).

‘ « Que Maurice Pialat se soit attribué le rôle de Menou-Segrais n’est, on l’a dit, pas un hasard. C’est lui qui a pris en charge ce prêtre ingrat, disgracieux, incapable de prêcher, d’avoir le mot juste qui réconforte (au contraire, avec Mouchette), lui qui a cru en lui, qui l’a envoyé à Etaples où il rencontrera son destin. C’est lui enfin qui lui fermera les yeux, à l’avant-dernier plan du film. Personnage étrange où se mêle force, colère contenue et douceur. Voir dans sa relation avec Donissan une nouvelle métaphore de la relation metteur en scène/créature, comme dans A nos amours, ne nous avancerait guère. En revanche, remarquons son rôle de passeur. Après avoir fermé les yeux du curé de Lumbres, il s’éloigne vers le fond de l’église, son devoir accompli. Qu’il ait été l’agent de Dieu ou de Satan, que lui importe ? Il a révélé Donissan à lui-même et lui a fait faire ce qui lui, pauvre curé de Campagne, n’avait plus - l’a-t-il jamais eue ? - la force morale de risquer. » 95 ’Si dans tout film de Pialat, on retrouve un corps-pilier, cette sorte de conducteur spirituel et physique pour les autres personnages et pour le récit, notons que d’autres personnages tiennent un autre rôle différent de celui qui vient d’être évoqué. Si l’on décide de soulever cette idée à présent, c’est pour souligner que ces personnages ont une fonction différente mais tout aussi importante pour la construction narrative du film.

La figure du corps-pilier que nous évoquions auparavant dans notre description de Menou-Segrais, se retrouve donc chez d’autres personnages dont le rôle au sein de la narration diverge quelque peu des exemples relevés précédemment.

Le rôle que tient par exemple Germaine Malhorty (Sandrine Bonnaire) dans Sous le soleil de Satan est tenu par d’autres personnages précis dans les autres films de l’auteur. Comme elle, ces autres personnages ont un rôle d’anguille ou plutôt d’araignée (capable et obligée de tisser une toile autour d’elle pour se déplacer), dont la fonction narrative et la mission première, sont de (re)lier les personnages entre eux, sans pour autant forcément avoir une vocation de guide et de pilier, comme nous venons de l’aborder avec Letillon dans L’Enfance nue ou

Menou-Segrais dans Sous le soleil de Satan : voyons à présent comment un corps, à défaut d’être un guide ou un pilier narratifs, peut avoir une (autre) fonction déterminante dans la manière de concevoir une narration filmique basée sur l’idée du « déplacement ».