b). Le mal est fait ou l’absence d’enjeu narratif

Comme nous l’avancions auparavant, La Gueule ouverte est un film qui met en oeuvre des déplacements sous forme d’allers et retours entre une trame narrative (qui semble) claire et précise et une démarche tournée vers la description d’une réalité sociale marquée.148

La contamination de cette description sur la trame fictionnelle initiale (les souffrances d’une femme à l’article de la mort) est telle, que l’on pourrait se demander quel est le véritable sujet du film. S’agit-il d’une histoire axée sur la mort progressive d’une femme où s’agit-il plutôt d’une peinture sociale présentant la vie d’un petit village auvergnat ?

Au tout début du film, Philippe (Philippe Léotard) est avec sa mère Monique (Monique Mélinand). Ils parlent ensemble du passé, des oncles, des grands-parents, des personnes fortes et marquantes de la famille. Le passé familial semble avoir plus d’importance que le présent. Puis arrive le moment - très vite d’ailleurs -, où l’on apprendra la maladie de la mère.

Cette dernière est atteinte d’un cancer qui devrait (selon les médecins) l’emporter très rapidement. Une longue scène détaille les examens médicaux (dont un scanner) et confirme la gravité de la maladie. A partir de là, le spectateur connaît l’histoire : celle des derniers jours d’une femme. Rien ne pourra changer : c’est-à-dire que tout est dit pour que l’on sache à l’avance l’histoire et la fin du film. Dès les premières minutes, le suspens (si l’on peut parler de « suspens » dans ce cas) est rompu : la mère est malade et mourra à la fin du film. Personne ne croit à une quelconque guérison et tout est fait pour le spectateur n’y croie pas non plus. Les médecins dressent un tableau noir et lorsque Philippe rentre chez lui, il dit calmement à sa femme que sa mère n’en a plus que pour quelques mois. Pour surenchérir sur cette issue fatale qui nous est annoncée dès le début, on voit Nathalie (Nathalie Baye) silencieuse à l’annonce de la mort prochaine de sa belle-mère. Philippe lui demande si c’est tout l’effet que cela lui fait ; elle, répond qu’il fallait s’y attendre. « Il fallait s’y attendre... »...donc dès le début du film, le spectateur n’aurait plus rien à attendre d’un récit qui semble déjà tout tracé : la mère vit ses derniers instants avec ses proches, c’est l’occasion de se retrouver en famille avant sa mort.

Mais si la direction principale du récit est révélée très tôt et reste irréversible (si l’on en croit les dires de tous les personnages qui sont catégoriques sur la disparition imminente de la mère), elle ne représente pas la totalité de l’expression narrative du film. On peut difficilement, dans le cas de ce film (comme pour tout film de fiction d’ailleurs ?), concevoir la narration sur cet unique postulat qui présente à l’avance ce qui va se dérouler.149

Alors comment construire une histoire sur les bases d’un enjeu narratif déjà connu du spectateur ?

Comme retour direct aux écrits de Jean-Paul Colleyn cité ci-dessous, disons que la construction narrative chez Pialat ne se situe pas dans la progression fulgurante du récit ; de ce fait, Maurice Pialat génère le déplacement vers la description sociale d’une micro-société, comme si les souffrances de la mère étaient un prétexte pour réaliser une échographie sociale d’un groupe de personnes vivant en Auvergne et justement confronté à la maladie de l’une de leur proche. Le récit se passera donc d’un enjeu narratif : c’est le moment contractuel avec le spectateur qui se met en place.

Un contrat est posé entre le film et le spectateur au sujet d’une histoire dévoilée très tôt dans le film et plus particulièrement au sujet de la mort prochaine de cette femme.

Le spectateur doit accepter cette information de départ s’il veut pouvoir accepter le reste de l’oeuvre.

La Gueule ouverte propose donc, d’emblée, dès les premières minutes du film, un récit où tout est joué d’avance. Aucun enjeu narratif réel ne naîtra de ce film.150

La mère est malade et elle mourra inévitablement. La fiction ne propose pas d’alternative, c’est-à-dire la possibilité d’une guérison ; l’enjeu narratif du film semble se situer ailleurs...si enjeu narratif, il y a chez Pialat...

La narration évite toute résolution de crise car il n’y a finalement aucune crise.

La crise est déjà consumée ; le spectateur est déjà averti que rien ne pourra changer.

Le titre même est évocateur de cet avertissement : quelqu’un va mourir et mourra la gueule ouverte.

Cette volonté de tracer les lignes d’un récit dès les premières minutes sans offrir la possibilité d’y croire un peu ou d’espérer pouvoir consommer, en tant que spectateur, une histoire avec des rebondissements et des événements déroutants, s’affirme donc dès les premières séquences où l’on apprend, impuissants, la mort programmée de la femme.

Le regard documentaire se retrouve-t-il ici-même, dans ce choix de ne pas accorder une importance trop grande à l’événement ?

L’événement a existé et à présent, l’important est de montrer ce qui suit ; l’important est d’exposer les conséquences d’un tel drame. Avec La Gueule ouverte comme avec tous les autres films, on a le sentiment que tout a été décidé avant ; on a le sentiment que le mal est (déjà) fait 151.

On nous montre les conséquences d’actes antérieurs qui nous sont inconnus mais que l’on pourra imaginer notamment grâce aux dires des personnages. Il y a un jeu avec le temps. Le passé est plus important que le présent puisque dans un temps antérieur, se sont mis en place tous les éléments qui déterminent le récit d’un moment présent, celui que l’on nous donne à voir. Un déplacement temporel est donc construit au présent sur les indices d’événements qui se sont produits au passé.

Ainsi, si la mère meurt dans de telles souffrances, c’est, selon Nathalie

la belle-fille, à cause du garçu. Dans une scène au lit avec Philippe, elle évoquera les maîtresses de Roger, sa lâcheté et le manque de respect et d’attention vis-à-vis de sa femme. Elle expliquera que le garçu ira voir une femme le lendemain même de son mariage avec Monique. Elle expliquera aussi qu’il ne s’est, égoïstement, jamais préoccupé de son fils ni de son entourage. Elle fera même un transfert sur Philippe qui est, selon elle, du même acabit, et qui, si elle n’était pas là, vivrait comme un clochard. En donnant des détails sur la vie de ses beaux-parents, Nathalie pense ainsi (nous) donner des explications à cette maladie et à cette fin tragique, vécue dans la solitude et la souffrance physique.

L’Enfance nue fonctionne sur la même gestion du temps. François ne s’en sortira pas car il a connu trop de souffrance avant d’arriver chez Pépère et Mémère.

Le passé est définitivement trop lourd pour les personnages pour qu’ils vivent heureux au présent. Le passé les rattrape inévitablement comme si toute leur vie s’était jouée avant, sans qu’ils puissent devenir maîtres de leur présent.

De même que Roger, le père dans A nos amours, fuit un passé douloureux sans qu’on en connaisse réellement les détails.

Nous ne vieillirons pas ensemble présente également une séparation ; cependant on ne connaît pas vraiment l’histoire passée de ce couple.

Les récits des films de Pialat présentent des derniers moments (séparations, morts, départs, etc.) en partant de l’idée qu’un passé, inconnu du spectateur, justifiera ces fractures et que tout ce qui se passe maintenant, devant nos yeux, est une conséquence de ce qui s’est installé, préparé ou déroulé antérieurement, dans un autre temps.

L’Enfance nue se termine par le départ de l’enfant en maison de redressement.

Sous le soleil de Satan se termine par le suicide de l’abbé Donissan, Nous ne vieillirons pas ensemble par une séparation, Passe ton bac d’abord par un départ à Paris, Le Garçu par la mort de ce dernier et par la séparation quasi-définitive de Gérard et de Sophie ; Van Gogh raconte les derniers jours du peintre et sa mort à Auvers-sur-Oise, etc.

Entendons par là que tous les films de Pialat sont l’évocation de la fin de plusieurs histoires qui se sont déroulées avant, dans un autre temps et dans d’autres lieux.

Quant à nous spectateurs, nous n’assistons pas aux événements fondateurs et préparatoires de ces fins ; nous assistons à des faits plus qu’à des événements, c’est du moins ce que nous expliquerons dans la partie suivante.

Ne pas accorder trop d’importance au statut de l’événement, c’est peut-être en cela que l’on peut déceler une identité documentaire dans La Gueule ouverte. Cela dit, le documentaire de son côté, peut proposer une trame narrative (fondée sur le déroulement d’un événement) encore plus marquée que celle que nous pouvons déceler dans La Gueule ouverte. Dans ce cas, le degré de présence narrative au sein du film ne détermine en rien son identité documentaire ou fictionnelle.

Prenons l’exemple des documentaires de l’émission télévisée Streap-tease. Le succès de ces films tient dans cette capacité qu’ont les réalisateurs de savoir à chaque fois (ou presque) intégrer une trame narrative dans les descriptions qu’ils font de certains personnages ordinaires.

Lire et écrire 152 montre et raconte l’histoire d’une femme belge et assez âgée qui décide de passer un examen scolaire (l’équivalent sans doute d’un B.E.P en France).

La totalité du film nous montre les révisions et la difficulté qu’a cette femme à apprendre à lire et à écrire : c’est en cela que le film est un documentaire sur une femme issue d’une classe très modeste. On la voit au quotidien, avec ses proches, à la maison et à table.

Le film décrit la vie d’une femme en difficulté. Le sujet est bel et bien un témoignage d’une vie passée en banlieue belge chez des gens très modestes. Cela dit, le film devient vite narratif (et du coup fictionnel ?) lorsque l’examen approche. Inévitablement, l’envie de savoir si elle réussira son examen prend le dessus sur la description d’une vie somme toute banale.

Les séquences qui la montrent en pleine révision s’accumulent ; les scènes de stress à l’approche de la date de cet examen sont montrées pour stimuler la chute, et pour augmenter notre propre stress en tant que spectateur.

Sans doute aurions-nous été frustrés de ne pas connaître les résultats. Ainsi, lorsque l’on apprend que la femme a réussi, c’est un véritable soulagement et l’histoire se termine bien. D’ailleurs, c’est à ce moment précis que se termine le film, comme si le passage de cet examen était la finalité et le véritable sujet du documentaire. Dans ce cas et par la présence de cette épreuve scolaire, véritable enjeu filmique, le documentaire prend fortement appui sur cet épisode narratif, ce qui n’est pas le cas d’un autre film vu dans la même émission.

Le film en question se déroule dans un bar à l’Alpes-d’Huez le jour d’une étape du Tour de France cycliste. Des hommes et des femmes parlent politique en buvant quelques verres.

On constate que leurs divergences sont importantes et que certains d’entre eux sont racistes.

La confrontation s’engage et les discussions s’enveniment ; à aucun moment on ne parlera du Tour de France.

Le titre Tour de France 153 annonçait pourtant un film sur la course cycliste. Il n’en sera rien ; on ne quittera pas le bar et aucune discussion n’y fera référence. On ne saura pas non plus qui sera le vainqueur de cette étape ; en fait, la marque narrative qui aurait pu venir de cette étape ne prendra jamais le dessus. On restera toujours sur les discussions de comptoir, (qui n’apportent rien du point de vue d’un contenu discursif mais identifient en outre une catégorie sociale de personnages appartenant à une certaine classe de citoyens français), alors qu’un tout autre film aurait pu montrer, grâce à un montage alterné par exemple, des morceaux de cette étape et de ce fait, stimuler le spectateur dans ce sens.

Ces discussions auraient pu, du coup, avoir lieu n’importe où ailleurs et dans un tout autre contexte ; cela n’aurait rien changé au contenu des propos et au film dans sa globalité. Aucun enjeu (extérieur) ne relancera ou ne mettra en déroute ce qui s’est passé dans ce bar.

Beaucoup de ces documentaires fonctionnent sur ce système de déroute où l’on annonce le traitement d’un sujet qui en cache en fait un autre. Ainsi le documentaire Mes copines 154, met en scène un homme à la recherche d’une femme. Cette recherche annoncée par le titre et mise en action dès les premières images, lorsque l’on voit le garçon dans sa quête, cache en fait le véritable sujet du film qui est une description sociale des rapports que cet homme entretien avec sa mère, pour le moins possessive. Le sujet narratif annoncé (sa quête sexuelle et sentimentale) est un prétexte pour supporter et permettre le traitement d’un sujet précis (les relations que ce garçon a avec sa mère qui voit d’un mauvais oeil sa manière d’agir avec ses copines).

L’objet narratif, c’est-à-dire la possibilité que l’homme a de se marier, est un enjeu certes, mais un enjeu minime compte tenu de ce qu’il vit et de ce que l’on décide de nous montrer au quotidien avec sa mère. Ses rapports avec celle-ci ne peuvent en rien représenter une trame narrative dans la mesure où les choses, les relations entre les deux, sont, non seulement établies et réglées depuis des années mais restent également indestructibles et imperturbables. Les déplacements entre cette quête amoureuse et cette vie avec sa mère, sont liés et dépendants les uns des autres et représentent en quelque sorte le moteur et le contenu du film.

Posons-nous alors modestement la question de savoir réellement ce qui constitue le documentaire et la fiction.155

Quelles en sont les marques ? Quels en sont les éléments narratologiques fondateurs et surtout quelles sont la place et la fonction du « narratif » par rapport à la fiction et par rapport au documentaire ?

En somme, peut-on considérer La Gueule ouverte comme une fiction largement documentarisée parce que l’enjeu narratif n’existe pas ou plus, dès lors que l’on apprend que la mère, principal personnage du film va mourir et que rien ne pourra changer le cours du récit ? Où doit-on plutôt parler, s’agissant de La Gueule ouverte, de film de fiction non-narratif (c’est-à-dire sans enjeu ni objet narratifs suffisamment forts pour le film) ?

Ces questions en amènent forcément une autre : l’événement156, symbole de l’enjeu narratif (?), est-il l’élément-clé et indispensable à la construction d’un récit ?

En d’autres termes et pour revenir sur nos bases de travail, l’événement est-il le (seul) garant du déplacement narratif et du déplacement intellectuel spectatoriel ?

L’événement est-il l’unique privilège de la fiction ?

Ce que nous pouvons affirmer dès lors, concernant La Gueule ouverte, c’est que, si l’on se place du côté d’une narration orientée vers le personnage de la mère (comme le titre et le début du film le laissent croire au spectateur) alors l’enjeu narratif n’existe plus et la consistance du récit s’amoindrit dans la mesure où l’on sait très tôt ce qui va, inévitablement, lui arriver.

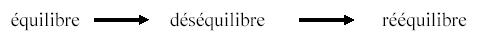

Or, - et c’est là que se situe la subtilité d’un déplacement narratif très travaillé -, si l’on se positionne du côté d’une narration basée sur la vie du garçu en Auvergne (idée qui n’est pas forcément clairement établie par la narration et que l’on doit, par un effet de déplacement, s’approprier comme telle), alors le récit retrouve un enjeu et peut répondre (ce qui n’était pas le cas pour le premier cas de figure) au schéma type du récit minimal proposé par Propp et repris par André Gardies dans l’un de ses textes.

‘ « Depuis les travaux de Vladimir Propp (sur lesquels on reviendra d’ici peu) et la lignée de ceux qui ont suivi, il semble établi que le récit minimal répond à la figure nucléaire suivante :

Ce qui pourrait se paraphraser ainsi : à la suite d’un événement, un monde jusque-là stable se trouve déséquilibré. Dès lors il vise à retrouver sa stabilité, soit par l’instauration d’un nouvel équilibre, soit par le retour à l’équilibre premier. Sur le modèle de cette seconde option s’organisent tous les épisodes d’Astérix le Gaulois : le festin de sanglier qui rituellement clôt chaque aventure n’est-il pas le signe manifeste du retour à l’équilibre initial, enfin retrouvé après les multiples péripéties ?

A l’observer plus attentivement, ce principe ternaire repose sur la mise en oeuvre d’une transformation instaurant un désordre. Au sein d’un monde dans l’état X surgit un événement Y produisant un nouvel état Z de ce monde. Passage d’un état à un autre, c’est là ce qui nous semble être l’opération minimale de narrativité. Elle suppose le surgissement d’un événement, opérateur de la transformation.

Or il s’agit bien, selon notre distinction, d’une opération élémentaire de narrativité et non d’un récit minimal, car un événement n’est pas un récit. L’éruption soudaine du Vésuve est un événement du monde réel susceptible de transformer l’état de ce monde. Et ce n’est pas une histoire ! En revanche Les Derniers jours de Pompéi (Mario Bonnard, 1959) en est une.

Pour cela une condition expresse est requise : que cet événement soit rapporté à quelqu’un ; ou, si l’on préfère, que l’événement en question quitte son champ d’action réel pour passer dans le champ de la communication. » 157 ’

En considérant la narration axée sur la vie du garçu en Auvergne, on retrouve alors le récit fictionnel minimal expliqué ci-dessus. L’équilibre représenté par la vie du garçu en Auvergne est déséquilibré par l’arrivée de sa femme malade dans sa maison et par l’arrivée logique de son fils et de sa femme qui sont venus l’aider ; le rééquilibrage se fera par la mort de la femme et par conséquent le départ de Philippe et Nathalie qui laisseront le père seul dans son village, comme il l’était avant, avant que sa famille ne vienne le rejoindre dans sa propre maison.

Si l’on considère la vie de la femme et sa maladie, alors le récit minimal n’existe pas car le déséquilibre n’a pas lieu dans la mesure où l’on apprend sa maladie très tôt dans le récit.

Ce qui aurait pu devenir l’objet du déséquilibre (en l’occurrence la maladie de la femme) rentre très vite (dès les premières séquences) dans une phase d’équilibre à accepter comme telle.

Le déplacement se retrouve ainsi dans la déviation narrative du véritable sujet du film. La piste est faussée dès le départ ; la mère qui meurt n’est là que pour assurer la mise en place de retrouvailles familiales, de rapports nouveaux qui s’installent entre des personnages ; ce déplacement permet la description sociale de personnages qui n’ont pas forcément besoin d’événements pour exister au sein même du film.

Nous retrouvons ce schéma du déplacement encore plus abouti dans Le Garçu où l’on peut repérer ce choix de jouer (de tricher ?) sur la direction prise par le récit. Ainsi, le titre même nous annonce une histoire sur le garçu que nous ne verrons jamais, sinon mort au cours du film et c’est plutôt la vie de son fils et de Sophie (sa compagne) qui deviennent, par déviation narrative, le vrai sujet de la fiction.

De la même manière, La Gueule ouverte n’est pas un film sur la mort de la femme mais sur la vie du garçu qui devra vivre avec la maladie de Monique.

La narration chez Pialat se fonde donc sur un déplacement ; on dévie l’histoire attendue pour en créer une autre basée et orientée, quant à elle, vers la description sociale d’un groupe de personnes. Mais en tout état de cause et pour mieux saisir ce type de déplacement, revenons sur le statut de l’événement dans la fiction, en nous référant aux écrits de André Bazin sur le néoréalisme italien.

Une étude du statut de l’événement fictionnel, avec comme point d’appui les écrits de André Bazin, nous permettra, dans les pages suivantes, d’appréhender cette notion de « déplacement » qui met en avant la question d’une démarche documentaire chez Pialat.