b) La profondeur de champ ou la genèse du déplacement des corps

Comme André Bazin nous l’a plus ou moins exprimé dans ses écrits,

le plan-séquence chez certains cinéastes (Welles entre autres), s’accompagne souvent d’une profondeur de champ très affirmée au sein du plan.

Quels enjeux découlent de cette association repérable de temps à autre chez Pialat ?

Cette profondeur de champ permet, tout comme le plan-séquence d’ailleurs, d’offrir un vaste espace aux personnages dont les déplacements s’inscriront non seulement dans une large durée continue mais également dans un champ (d’action) à plusieurs dimensions où l’expression physique pourra se développer jusqu’au bout (à savoir que le corps pourra se manifester dans tous ses états).

Un de ces effets relève de la mise en scène picturale que l’on remarque chez l’auteur qui nous intéresse. La profondeur de champ implique en effet un travail sur le positionnement des corps qui n’est pas sans nous rappeler les techniques du peintre qui devra composer sa scène (sa scénographie) sur un espace donné - en l’occurrence la toile -.

Cette profondeur permettra aux corps de « marquer » l’espace, de lui donner une présence et une consistance physique tant dans leurs placements que dans leurs déplacements.

‘ « Voilà donc un premier sens dans lequel le récit, l’événement implique un espace : le spectateur le rapporte toujours à un espace narratif, si l’on entend par là, avec Stephen Heath, la construction d’un réseau imaginaire, et imaginairement spatialisé, où s’accumulent les éléments successifs du récit filmique (Heath parle moins de la mémoire que de l’imaginaire, au sens lacanien, et sans doute pour lui la première ne serait-elle qu’une sorte de positivation du second). Mais en un autre sens, qui n’est qu’un corollaire du premier, on peut dire aussi que tout récit informe l’espace, le marque ; et donc, que tout espace est, au moins virtuellement, marqué par le narratif. Où voir ces marques ? Un peu partout : dans l’usage de la profondeur de champ photographique, dans le jeu des cadrages, donc des angles et des distances, et bien sûr dans le corps même, les gestes, les regards des figurants. D’un côté donc, le récit informe l’espace de la représentation ; de l’autre, le récit, tout récit fait vibrer chez son destinataire un certain sens de l’espace. » 212 ’Chez Pialat, ce sens de l’espace se matérialise et se vit par le corps.

La profondeur est utilisée pour « inscrire » au coeur du plan un état d’être, une force de présence 213, un dispositif physique, nécessaires à sa composition plastique et à son influence narrative.

Pour de ce qui est de l’influence narrative, la dernière séquence du film A nos amours que nous avons étudiée, montre à quel point les deux corps du fond (celui du frère et celui de son ouvrière) comptent dans la composition du champ.

Leur présence structure non seulement l’espace (puisqu’ils remplissent une partie des lieux) mais elle est également une figure narrative dans la mesure où un déplacement quelconque de leur part (provenant de l’arrière plan) peut, à tout moment, redéfinir l’évolution et la nature du conflit que vivent Suzanne et sa mère (en avant plan).

Du placement de ces corps, on imagine grâce à ce vaste espace que, subitement, il peut y avoir « déplacement ». Cette profondeur est donc constructive car elle est une probable source de tension. Elle est un piège grand ouvert et bien visible dans lequel les personnages vont devoir évoluer sans pouvoir s’en échapper.

En effet, à chaque instant, un corps présent et visible dans l’espace, peut sauter sur un autre corps pour l’agresser. Le danger peut survenir à tout moment d’un point précis du vaste espace composé. Dans le cas précis que nous avons évoqué, l’objet du déséquilibre ne vient pas de l’extérieur (du hors-champ) ; il vient du fond de la pièce, de la profondeur. Chez Pialat, l’entrée et la sortie dans la pièce, se définissent par le hors-champ mais à aucun moment l’auteur a recours à ce hors-champ pour surprendre le spectateur et les autres personnages.

Lorsque Suzanne vient demander des comptes à sa mère qui lui aurait volé des lettres de Bernard, elle arrive par la porte de gauche (hors-champ latéral), affronte les personnages présents et repart en sortant par la porte. Ainsi, elle ne surgit pas et n’arrive pas par la gauche en surprenant sa mère et en nous surprenant nous aussi par la même occasion. Son trajet d’une pièce à l’autre de l’appartement est montré pour ne pas créer cet effet de surprise.

Le hors-champ est certes utilisé mais il permet l’entrée et la sortie d’un personnage sans que ce dernier n’en profite pour surprendre son entourage. La phase d’expression du corps se situe dans l’espace visible (la profondeur de champ) et non dans l’espace imaginaire du hors-champ (l’invisible). Suzanne entre relativement calmement, s’installe et au fur et à mesure de la discussion qui s’envenime, les corps se déplacent, laissant à la profondeur de champ le soin de créer la tension.

En effet, lors de cette dispute, le frère est bien visible dans le fond (son regard tourné vers nous accentue sa position) et c’est au sein même de cette pièce qu’il y aura bagarre. En ce sens, la profondeur devient un lieu de tension car il définit un camp (celui de son ennemi intime), qui pourra à tout moment s’en échapper pour venir sur le devant de la scène et se mêler au reste du groupe. Cette profondeur agrandit l’arène, lui offrant différents niveaux et prouvant aussi que la fuite n’existe pas chez Pialat.

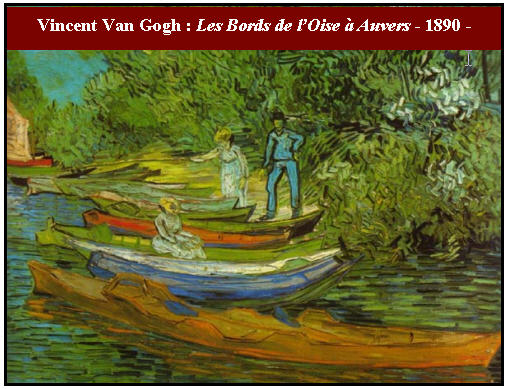

Ni Vincent Van Gogh, ni Suzanne ne s’échapperont par le hors-champ lors des bagarres qu’ils vivront avec leur entourage. Ils se déplaceront dans la profondeur et reviendront plus près de la caméra s’il le faut, mais ils ne s’enfuiront jamais. Une fois qu’ils sont dans un lieu, ils y restent, afin d’assumer jusqu’au bout le conflit physique qu’ils co-généreront au sein de cette arène. Seuls, le chaos total ou une coupure nette par le montage, viendront stopper la confrontation.

Ainsi, la valeur dramatique de cette profondeur (penser qu’à tout moment, quelque chose peut arriver du fond et venir déstabiliser le devant de la scène) a été étudiée par André Bazin lorsqu’il évoquait notamment le travail d’Orson Welles. Il s’agit de la fameuse analyse du « bouton de porte » placé dans la profondeur qui donne à la scène en question, toute sa puissance dramatique. Dans Citizen Kane, on attend que la porte s’ouvre ; notre regard se fixe au loin sur cet objet qui nous interpelle. C’est le cas du frère de Suzanne (A nos amours) que l’on voit s’agiter au fond et que l’on imagine capable de surgir n’importe quand sur le devant de la scène pour agresser sa soeur.

Cette profondeur apporte non seulement un enjeu dramatique à la scène mais elle lui procure également, selon Bazin, un réalisme dû à une continuité spatio-temporelle créée par une absence de découpage.

‘ « Les toutes dernières années auront fait grandement évoluer l’esthétique du cinéma vers le réalisme. De ce point de vue les deux événements qui marquent incontestablement l’histoire du cinéma depuis 1940 sont : Citizen Kane et Païsa. Tous deux font faire un progrès décisif au réalisme mais par des voies très différentes. Si j’évoque le film d’Orson Welles avant que d’analyser la stylistique des films italiens, c’est qu’il permettra de mieux situer le sens de celle-ci. Orson Welles a restitué à l’illusion cinématographique une qualité fondamentale du réel : sa continuité.Le découpage classique, découlant de Griffith, décomposait la réalité en plans successifs qui n’étaient qu’une suite de points de vue, logiques ou subjectifs, sur l’événement. Un personnage, enfermé dans une chambre, attend que son bourreau vienne l’y trouver. Il fixe avec angoisse la porte. Au moment où le bourreau va entrer, le metteur en scène ne manquera pas de faire un gros plan du bouton de la porte tournant lentement ; ce gros plan est psychologiquement justifié par l’extrême attention de la victime à ce signe de sa détresse. C’est la suite des plans, analyse conventionnelle d’une réalité continue, qui constitue proprement le langage cinématographique actuel.

Le découpage introduit donc une abstraction évidente dans la réalité. Comme nous y sommes parfaitement habitués, l’abstraction n’est plus sentie comme telle. Toute la révolution introduite par Orson Welles part de l’utilisation systématique d’une profondeur de champ inusitée. (...) Ce n’est plus le découpage qui choisit pour nous la chose à voir, lui conférant par là une signification a priori, c’est l’esprit du spectateur qui se trouve contraint à discerner, dans l’espèce de parallélépipède de réalité continue ayant l’écran pour section, le spectre dramatique particulier à la scène. C’est donc à l’utilisation intelligente d’un progrès précis que Citizen Kane doit son réalisme. Grâce à la profondeur du champ de l’objectif, Orson Welles a restitué à la réalité sa continuité sensible. » 214 ’

L’absence de découpage et la profondeur de champ obligent en quelque sorte le spectateur à se diriger seul dans la scène. Aucun point de vue (dirigiste et imposé par l’auteur) ne vient assister son déplacement visuel ou sa lecture. Nous rejoignons ici notre idée de départ (cf. dernier chap. de la première partie) où nous avions déjà abordé le rôle coopératif et la participation active du spectateur dans la fiction pialatienne. Ce dernier doit sentir la scène et l’événement qui se déroule sous ses yeux en se déplaçant au sein du vaste espace (jamais morcelé par le découpage) ouvert face à lui. C’est dans cette optique que l’on peut alors parler de continuité sensible.

Le plan-séquence et la profondeur font appel à la sensibilité du spectateur qui devra s’approprier, dans cette vaste continuité spatio-temporelle, l’objet du drame, seul garant de la progression fictionnelle.

Dans A nos amours, la profondeur de champ propose également au spectateur de s’impliquer dans la scène.

Lorsque Suzanne vient demander à son père l’autorisation se sortir avec des amis, elle entre dans l’atelier par la droite (toujours par le hors-champ) et s’installe près de Roger qui travaille sa fourrure. Dans le fond, on aperçoit la mère qui met la table (du mouvement, toujours des flux même en arrière-plan). La discussion entre les deux personnages dégénère et le ton monte.

On sait qu’à tout moment la mère peut intervenir pour calmer Suzanne et Roger ; on sait qu’elle peut franchir la frontière invisible (matérialisée par l’embrasure de l’alcôve) qui la sépare des deux personnages qui s’affrontent. Dès que le père gifle sa fille, elle intervient, passe cette limite invisible, pour récupérer sa fille, la sortir de l’atelier et la ramener dans son camp (dans la salle à manger).

Cette profondeur offre donc la possibilité à un personnage d’intervenir pour clarifier ou détourner l’enjeu d’une confrontation. A plusieurs reprises, on remarquera cette stratégie dans Van Gogh où un personnage vient inspirer une nouvelle action ou une nouvelle discussion dans la continuité de la scène vécue précédemment par

lui-même et les autres personnages. Mais souvent la profondeur a une autre fonction : celle de provoquer une contamination de l’espace sur le personnage.

Ainsi, lorsque les marchands d’art sont chez Théo, un homme s’assoit au piano et commence à jouer tout en regardant une toile bleue accrochée au-dessus de l’instrument. Dans la profondeur, entre les montants des portes de l’appartement, on aperçoit Théo en pleine discussion avec un de ses acheteurs potentiels. Tout d’un coup et dans le même plan, la femme de Théo sort de la droite du cadre et entre dans la pièce où l’homme joue du piano. Une discussion entre les deux personnages naîtra et plus tard, Théo et son collègue les rejoindront pour conclure la scène.

Ainsi, l’entrée ou la sortie du personnage s’effectue souvent grâce au hors-champ situé en profondeur ; au personnage, est ainsi offerte la possibilité de s’exprimer, de poser sa présence, largement dans le champ.215

Poser sa présence dans le champ, intégrer l’environnement de tout son poids physique, font partie de ces idées qui nous interpellent fréquemment lorsque l’on s’attarde sur la question de la profondeur chez Pialat. En effet, donner un sens à cette profondeur, ne revient pas forcément et uniquement à envisager la création du drame dans la scène.

Ainsi, lorsque Vincent Van Gogh et Marguerite sont tous les deux assis à la table d’une guinguette près de la rivière, on remarque que leur corps sont noyés dans la profondeur. Au fond, les arbres, l’eau, le paysage tout entier font justement corps avec ces personnages ; il est difficile de détacher ces visages du fond dans lequel s’inscrivent les regards, les mouvements et les attitudes des deux êtres.

Cette profondeur de champ intègre complètement les corps dans leur environnement. On remarque une sorte de contamination du personnage dans son environnement et inversement (de l’environnement sur le personnage). En d’autres termes et d’un point de vue plastique, le détachement du corps n’existe pas et la profondeur de champ permet cette fusion et cette confusion.

Contamination : ainsi, lors de la grande séquence du bal final dans Van Gogh, plusieurs plans (sans aucune valeur ni enjeu dramatiques contrairement aux scènes d’A nos amours étudiées précédemment) rappellent cette contamination plastique par la profondeur.

Le plan de l’accordéoniste aux côtés d’un homme attablé, avec dans le fond du champ, un serveur qui travaille entre deux portes, est un exemple de ce genre de plans furtifs et isolés, qui n’apportent rien du point de vue de la narration (si l’on considère évidemment que la narration se base uniquement sur l’enchaînement d’événements bien précis), mais qui donnent toutefois à la séquence une ambiance, un cadre de vie, un environnement fondamentaux pour Vincent Van Gogh et ses amis, principaux personnages du film.

Il en est de même pour le plan où l’on voit Marguerite adossée au mur en train de recevoir le baiser d’une autre femme. Le corps du personnage est en complète harmonie avec son environnement. Ici encore, par un effet de lumière tamisée, la profondeur permet l’intégration plastique du visage de la jeune fille au sein de l’espace.216

Le visage est noyé dans cette profondeur car ses lignes ne sont pas distinctes ; elles s’étalent et n’ont pas de délimitations visibles. Ces lignes bavent en quelque sorte sur l’extérieur du visage.

La contamination est totale. Aussi, à la manière d’un peintre impressionniste (n’oublions pas que Pialat fut lui-même peintre avant d’être cinéaste), le réalisateur crée ses plans où chaque corps se fond dans l’espace de la profondeur. Pialat, à la manière d’un Renoir ou d’un Van Gogh travaille l’épaisseur plus qu’il ne travaille le contour des corps. La lumière de la taverne est plutôt sombre (elle est diffuse à certains endroits où se situent certains personnages secondaires généralement placés dans le fond) et s’introduit partout autant à l’avant qu’à l’arrière (dans la profondeur du champ). Cette lumière brouille les formes, les réduit en tâches qui s’étalent au sein du champ. La couleur explose, déborde et le corps du personnage se fond complètement dans son environnement.

Cette technique ne nous étonne guère surtout lorsque l’on entend les reproches du peintre qui partage l’atelier avec Vincent Van Gogh.

A un moment du film, le peintre se permet de corriger une toile ; Vincent s’en aperçoit et le repousse violemment dans un coin de l’atelier.

Le peintre reprochera à Van Gogh le manque de fluidité au sein de sa toile (présentée à gauche). ‘« On ne reconnaît même pas l’eau, des feuilles, du ciel, tout est la même chose. Il n’y a aucune fluidité. Ce sont des couches de peinture mises les unes à côté des autres.’ », lui dira t-il de manière assez énervée.

Il insistera sur une certaine hétérogénéité, une grande confusion, un résultat illisible.

Ces remarques s’appliquent également aux plans de Pialat qui s’attache toujours à ancrer ses personnages dans leur décor ou dans leur environnement (le lieu physique en général). Nous verrons dans la troisième partie de ce travail que le personnage est toujours en décalage par rapport à l’espace social dans lequel il évolue, ce qui va à l’encontre de sa position physique au sein de son environnement. En effet, s’il est décentré au sein du groupe, il est au contraire en parfaite osmose avec son décor ou plus largement le lieu physique dans lequel il évolue.

Toujours dans la scène du bal dans Van Gogh, le peintre est accompagné dans la profondeur alors que sur le devant de la scène, un groupe de personnes évolue. Ce plan montre encore une fois que Vincent, dans son déplacement et dans sa position par rapport au monde, n’est qu’un être humain perdu ou immergé dans un espace social qu’il ne maîtrise pas forcément en tant que personnage principal du film.

D’autres plans très profonds comme celui de l’accordéoniste qui chante ou encore la femme assise seule à la table, démontrent que le corps est certes au centre du tableau mais reste englouti dans son environnement.

Ce sont précisément ces plans qui nous font penser que l’oeil du peintre a remplacé un moment celui du cinéaste.217 Comme le suggère Jacques Aumont dans l’un de ses textes, le cinéma rencontre la peinture non pas dans la manière dont il a de représenter le corps humain (de ce point de vue là, la peinture est selon lui beaucoup plus charnelle que le septième art) mais dans la mise en scène. L’observation du monde et la recherche du point de vue au cinéma proposent cette passerelle avec la peinture où l’on retrouve les mêmes préoccupations. Ainsi, la profondeur de champ repérée chez Pialat donne un caractère pictural (voire impressionniste) à la scène, autant dans la positon du regard que dans le mouvement des corps qui y trouvent leur liberté d’expression.

‘ « Que se passe-t-il alors quand le cinéma rencontre, veut rencontrer ou croit rencontrer la peinture ? Forcément, une catastrophe. Le cinéma a peut-être une matière (lumineuse), voire un matériau (humain) : il n’a pas de chair, et d’ailleurs, très longtemps, il n’eut pas de couleur. On a souvent constaté la coïncidence qui fait le cinéma explorer ostensiblement le monde au même moment où, en philosophie, l’un des derniers phénoménologues discute la dialectique du voyant qui se fait voir. Seulement voilà, c’est de peinture (de Cézanne, en l’occurrence, qui justement n’avait pas oublié de peindre de sculpturales baigneuses nues) que Merleau-Ponty se soutient dans sa réflexion, pas de cinéma. Celui-ci serait-il définitivement incapable de rencontrer la « chair du monde » ? (...)Généralisons : le cinéma n’est jamais aussi peu peintre que lorsqu’il cite la peinture. Pourquoi ? Pour cette raison essentielle : le cinéma comme la peinture - comme la peinture d’histoire, la peinture classique à laquelle seule il a cherché à se référer - est un art du point de vue et de la mise en scène, à la différence, éclairante, de la photographie. Cette dernière en effet s’est le plus souvent cherchée comme art en multipliant les points de vue étranges, objectaux, volontiers inhumains, quand le cinéma et la peinture observent le monde - entre autres le corps humain, entre autres le nu - d’un point de vue humanisé. Citer la peinture, c’est toujours pour un film commettre ce pléonasme : citer un point de vue, une mise en scène, dans un art du point de vue, de la mise en scène. » 218 ’

Dans cet article, Jacques Aumont insiste sur le fait que l’expression charnelle au cinéma est beaucoup moins démonstrative qu’elle ne l’est en peinture. Ainsi, selon lui, le cinéma rencontre la peinture non dans sa manière et ses possibilités de retranscrire cette expression charnelle du corps mais plutôt dans la façon de mettre en scène et de créer un certain point de vue par rapport au corps humain. Pour expliquer cette idée, il prendra, dans le même article, l’exemple du film Police où Noria et Mangin ne parviennent pas à vivre et à transmettre au spectateur une communication charnelle dans leur relation amoureuse. La scène de lit (à la fin du film) où l’on retrouve les deux amants couchés l’un à côté de l’autre en est pour lui le meilleur exemple.

Deux corps, deux personnages mais pour Aumont la nudité du moment n’atteint pas l’expression charnelle que l’on attend de la scène.219 Jacques Aumont expliquera alors que la chair au cinéma n’est pas forcément le lieu de la rencontre avec la peinture.

La rencontre s’effectue dans la mise en scène du corps c’est-à-dire dans ses positions au sein du cadre, dans les créations de perspectives, dans la manière de placer et de filmer les visages, que ce soit en surface ou en profondeur (de champ). La toute dernière scène du film Police démontre à quel point le placement des corps dans le cadre est important dans la mise en scène et dans la composition du champ.

Mangin et Noria sont dans la voiture et se séparent. Mangin, au premier plan, est de profil et baisse la tête. Noria, dans le fond, est tournée vers le policier. Le champ entier est rempli, submergé par leurs visages qui traduisent mieux que les mots, la détresse vécue alors par ces deux personnages.

Les corps ne se gênent jamais malgré l’étroitesse du véhicule. On est en face d’une véritable composition picturale. Les yeux sont visibles comme les expressions des visages. La chair n’existe pas ; c’est notre position en tant que spectateur qui donne cette dimension aussi travaillée au plan. Nous sommes avec eux, tellement proches...presque dans la voiture ; la profondeur nous permet de nous installer dans cet espace pourtant étroit et complètement investi par les corps de ces deux personnages.

Etre dans le monde avec les personnages noyés eux aussi dans ce monde grâce à la profondeur de champ opérée par le cinéaste...n’y a t-il pas ici les traces d’un cinéma dit de « proximité » qui laisse une place importante au spectateur, dans la manière de le positionner, de l’impliquer au sein du cadre, au milieu des personnages de la fiction ?

Capturer la vérité du moment présent, composer grâce à la largeur du champ, conserver le plus fidèlement le corps dans son appartenance au réel...Pialat positionne les corps de ses personnages de manière à ce qu’ils soient véritablement plongés dans le monde.220 Le plan où Suzanne (première fête dans A nos amours), venue de la profondeur, rejoint un ami placé et presque collé à la caméra marque bien le désir de rendre la scène homogène, harmonieuse en tous points du champ. La jeune fille sort du fond de la pièce et vient voir une autre personne sans que son mouvement ne soit coupé.

Plus encore, Pialat conserve le son des personnages présents dans le fond et que l’on voit à peine, son qui couvrira presque les dialogues appartenant à Suzanne et à ses amis, pourtant présents au premier plan. Même le son a une fonction « contaminatoire » où chaque déplacement en recouvre un autre pour que rien, pour qu’aucun corps ne sorte du lot et ne s’affirme trop brutalement au sein du plan. L’arrière plan est presque aussi important que le premier plan.

Le peintre (qui partage l’atelier de Van Gogh dans le film) fait remarquer que l’art de l’artiste est une succession de couches de peinture posées les unes à côté des autres ; le cinéma de Pialat ressemble un peu à cette description où le corps est posé à côté d’un autre, au coeur du champ avant que le plan lui-même ne soit également posé à côté d’un autre. Le montage de Pialat ne serait-il pas une succession de couches ou de séquences autonomes qui, agencées les unes sur les autres, donnent au film entier une homogénéité narrative pourtant impossible à percevoir si on les prend une par une ?

Dans Loulou pour finir, la profondeur s’obtient grâce à un miroir placé derrière les personnages. La première discussion entre Loulou et André n’a pas lieu en champ contre-champ mais de plein pied, dans la profondeur d’une rue où ils ne parviendront pas à dégager leur présence. Au sein du bar, la rue en arrière plan nous rappellera l’appartenance de Loulou à cet univers (celui de la rue et des risques qu’elle revêt) dont il ne parviendra jamais à se détacher, comme s’il était irrémédiablement voué à vivre avec (ou dans) son environnement, sans pouvoir s’en détacher.

Le dernier plan de ce film n’est-il pas également un moyen de montrer que ces corps instables se dirigent, quoi qu’il advienne, dans la profondeur d’une ruelle sombre, comme si c’était le moyen de nous dire que tout leur avenir devra ou pourra se lire à travers ce lieu profond, obscur et imprévisible ?

Si le personnage est ancré dans son environnement, si la profondeur de champ et l’absence de découpage accentuent son appartenance au réel, il faut remarquer aussi que ce dispositif filmique permet au corps de s’étendre, de se répandre, de s’exprimer et de manifester, parfois avec violence, son existence au reste du monde.

Ouvrir un espace de liberté pour que l’expression physique soit totale, c’est aussi s’exposer à des réactions ou situations incontrôlables et imprévisibles qui offriront à la narration une nouvelle dimension parfois insolite.

Ainsi, c’est par « la théâtralisation du corps » que le personnage parvient à montrer qu’il existe et à engager un autre type de relation avec l’autre.

C’est par la sur-activité de son corps - aux manières outrancières, exagérées, excessives, démesurées et surabondantes -, que le personnage parvient quelquefois à s’exprimer à l’intérieur du dispositif filmique étudié précédemment.

Aussi, avec comme point de départ le texte de Philippe Foray paru dans l’ouvrage Ecrire l’image, nous allons nous intéresser aux liens avec le théâtre, qui peuvent être décelés dans le cinéma de Pialat.

« Plan-séquence », absence de « découpage », « profondeur de champ » peuvent être regroupés sous une même définition : unité spatio-temporelle. Cette unité nous ramène au dispositif théâtral mais également à la manière dont le personnage peut se mouvoir et s’exprimer au sein de cet espace-temps donné et homogène.

‘ « Il est arrivé à plusieurs reprises à Jean-Paul Sartre de comparer le théâtre et le cinéma. Cette comparaison est rendue légitime par une communauté d’objet : théâtre et cinéma donnent tous deux une représentation de l’être humain dans le monde ; ils dévoilent la condition humaine. Mais sur le fond de cette communauté, ce que la comparaison met en évidence, c’est une opposition explicite entre deux types de représentation. La déclaration la plus claire en ce sens me semble être celle faite lors d’une conférence donnée en 1958 et précisément intitulée « Théâtre et Cinéma » : « le cinéma peint les hommes au milieu du monde et conditionnés par lui. Au théâtre, c’est l’inverse...le théâtre présente l’action de l’homme...et, à travers cette action, le monde où il vit ». Du cinéma au théâtre se produirait un renversement de perspectives : le cinéma irait du monde à l’être humain ; le théâtre irait de l’être humain au monde. Que signifie une telle opposition ? » 221 ’Que signifie l’opposition dévoilée par Jean-Paul Sartre et comment pouvons-nous l’utiliser dès lors que l’on considère la part de théâtralité présente dans le cinéma de Pialat ?