II.1.1 La notion du « squatt »

‘Le « squat » désigne un logement ou un immeuble initialement inoccupé et habité par des occupants sans titre. Le terme suggère une certaine forme d'organisation collective. Même si les squats constituent des réalités extrêmement mouvantes, leurs occupants s'organisent souvent dans la durée. (Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 1999 : 5 102 )’Ce petit extrait d’une brochure ministérielle nous donne une possible définition de « squatt », un mot apparu pour la première fois en 1969 dans un dictionnaire français, désignant le fait d’occuper illégalement – sans droit ni titre – un logement vide sans payer de loyer. Les forces de l’ordre peuvent intervenir dans les 48 heures qui suivent l’occupation du lieu ; ce laps de temps dépassé, le logement est reconnu comme le domicile de la personne qui squatte. L’expulsion doit alors être décidée par procédure judiciaire auprès du tribunal de grande instance.

Avant de présenter le squatt politique, la forme d’occupation qui nous intéresse, je discuterai la notion « squatt » en général, en donnant quelques exemples de différents types de squatts.

Dans l’imaginaire collectif 103 , un squatt est un lieu délabré, dépourvu du confort minimal (sans eau, gaz, électricité, meublé uniquement de matelas...), marginal, insécurisé et souvent violent ; ses habitants sont des marginaux sales (évidemment, sans eau !), des vauriens, souvent alcooliques et/ou toxicomanes 104 . Effectivement, des squatts de ce genre existent, dont la durée de vie est souvent très limitée. Je suppose que le ministère parle entre autres de ce genre de lieu occupé quand il distingue les squatts des « habitats de fortune », qu’il définit comme suit :

‘L’habitat de fortune désigne le plus souvent des lieux de vie encore plus précaires, par exemple des micro-espaces occupés par des personnes seules. Ces lieux souvent complètement à la marge et interstitiels, sont dépourvus de tout élément de confort et sont en fait le plus souvent des lieux totalement impropres à l’habitation. Ce sont tout juste des abris permettant la survie dans un dénuement complet. (Ministère 1999 : 5)’Des appartements où s’installent des familles immigrées, souventsans papiers, constituent un autre type de squatt – en attendant les jours meilleurs de la régularisation, d’un relogement,de l’accession à la légalité 105 . Ces squatts sont les plus nombreux et les moins remarqués (par les média, l’entourage) parmi les logements sans droit ni titre, car leurs habitants sont moins visibles que les autres types de squatteurs – du simple fait que leur présence –illégale– en France doit rester la plus discrète possible.

Parfois, une autre vision du squatt est mise en avant, positive cette fois : il s’agit du « squatt d’artistes », qui s’intègre parfaitement dans la perception stéréotypée « artiste – bohème – marginalité ». Dans ce cas, il s’agit d’une marginalité « positive », liée à la créativité des artistes. La brochure ministérielle en parle avec une certaine bienveillance 106 :

‘Ainsi, à Paris, rue de la Grange aux Belles, des artistes, les uns vivant sur place, les autres ayant installé là leur atelier, occupent un vaste lieu dans un but de création et d’animation de quartier. A Toulouse les squats artistiques se sont regroupés dans une coordination. (Ministère 1999 : 5)’A Lyon, comme ailleurs, on trouve toutes ces sortes de squatts – et on en trouve une quatrième catégorie, les « squatts politiques » ou « militants » 107 : « Ainsi a-t-on observé ces dernières années108 l’apparition spectaculaire de situations de squat à caractère militant » (Ministère 1999 : 5). Dans ce dernier cas comme dans les autres, le fait de squatter est lié à une obligation économique – avec la différence qu’ici cette manière de se loger est tout autant un choix politique.

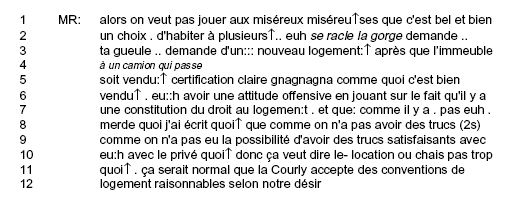

Comme nous allons le voir en II.3.1, le paragraphe où seront présentées les bases politiques des habitant(e)s de la Lutine, le désir d’habiter ensemble est en même temps le refus de suivre le modèle classique en vivant soit seul, soit en couple ou en famille. Il s’agit de se regrouper pour vivre en collectivité, d’investir une superficie importante pour disposer d’espaces personnels et aussi d’espaces collectifs qui serviront à mettre en place des activités, qui peuvent être orientées vers l’extérieur et ouvertes au public. Pouvoir vivre ensemble est considéré par les occupants et occupantes comme droit (à conquérir), surtout quand la ville de Lyon dispose de centaines ou de milliers d’immeubles vides (d’après les Lutinistes, entre autres dans R1). Voici un extrait de R1 (analysé en détail dans V.2.5) où le groupe prépare l’entretien avec l’avocat qui va le défendre pendant la séance de tribunal qui doit décider de l’expulsion et du délai éventuel à y accorder ; c’est Maryse qui lit les notes qu’elle a prises pendant la réunion :

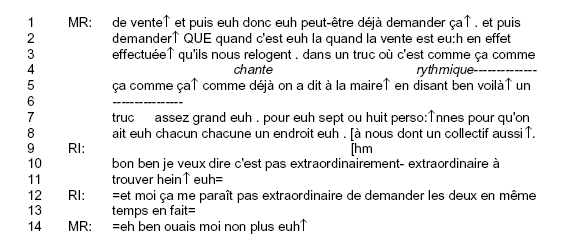

Maryse souligne ici la « fierté » des squatteurs et squatteuses qui ne se voient pas comme n’importe quels malheureux sans domicile, qui « ne se positionnent pas comme victimes » (Ministère 1999 : 13), mais comme un groupe qui a choisi de vivre ensemble et qui ne trouve pas de logis satisfaisant ailleurs. En utilisant l’expression ça serait normal que (11), elle étend le point de vue du groupe à un point de vue généralisé, une pensée qui devrait être partagée par tout le monde et peut donc être soutenue de façon « offensive ». Le même point de vue est exprimé dans l’extrait suivant, où Maryse entre plus dans le détail de l’organisation collective :

Squatter est considéré comme acte politique, revendiqué avec assurance. Demander un logement adéquat pour le groupe selon des critères définis par le groupe est considéré comme tout à fait légitime. Précisons que, « comme toute personne ou famille, les squatters ont [...] droit au logement » (Ministère 1999 : 6), comme le précise l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 qui dispose que

‘[…] toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité (...) pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir. (Ministère 1999 : 6)’Cela n’implique pourtant pas

‘[…] la reconnaissance du droit des occupants sans titre à continuer à résider dans les lieux qu’ils squattent. Mais cela implique que les outils et les aides dans le domaine de l’habitat soient mobilisables pour les squatters comme pour l’ensemble des autres catégories de populations exclues du logement. (Ministère 1999 : 6)’Le ministère reconnaît pourtant le désir des squatteurs politiques d’un logement en collectivité :

‘Ces plans doivent aussi déterminer une offre de logement adapté. Pour certaines personnes vivant en squat, l’offre du logement banal ne convient pas. Répondre aux aspirations de ces personnes, notamment à leur désir d’une certaine forme de vie collective, oblige à diversifier les formules du logement. (Ministère 1999 : 6)’Le ministère préconise ainsi que l’habitat collectif entre dans le domaine du droit au logement. Nous voyons ici que les exigences des squatteurs se reflètent dans le discours institutionnel – la question se pose de savoir si à ce projet législatif correspond une réalité pratique, ce qui ne semble pas souvent le cas : à Lyon au moins, la Lutine reste un des deux squatts légalisés 110 , et pour les autres groupes expulsés, les responsables politiques n’ont jamais proposé de relogement collectif.

Comme nous allons voir, le sentiment de légitimité qu’a le groupe se nourrit moins des textes ou projets législatifs que du fait que squatter ne signifie pas seulement habiter ensemble, mais aussi travailler politiquement ensemble. Cette idée est exprimée dans l’extrait suivant d’une contribution écrite à une réunion à laquelle son auteur ne pouvait pas participer 111 :

‘Je rêve d’un squatt [...] dont le but ne soit pas spécialement de nous fournir un environnement agréable [...], mais bien d’y développer une activité politique, dont le but soit d’œuvrer à changer le monde, à changer la société. (Anonyme 1997)’Dans une interview, la squatteuse Elénie souligne l’aspect collectif, communautaire, qui distingue le squatt politique des squatts « délabrés ». Elle raconte qu’à l’âge de 16 ans, elle allait voir les clodos qui faisaient la manche et que souvent ils habitaient en squatt – des squatts en général assez insalubres sales et pas très attrayants avec aucune vie communautaire. Ce n’était qu’après, au Wolnitza et au Prolote 112 , qu’elle a vu qu’on peut squatter de manière politique de manière plus collective en faisant des choses concrètes [...] des envies [...] de réflexion . de poser que notre manière d’habiter était réellement une position politique [...] par rapport aux problèmes de logement (INT. Elénie).

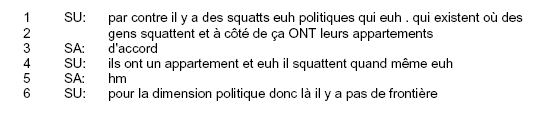

Pour comprendre l’ampleur du côté politique, soulignons le fait qu’il y a des squatteurs et squatteuses qui sont parallèlement propriétaires ou locataires d’autres appartements. Suzanne et Romain en parlent dans les interviews :

- RO: c’est un choix .. je loue à côté un appart . de vivre en squatt

La dimension politique s’exprime par le caractère « revendicatif » (terme utilisé dans la brochure ministérielle de 1999) des squatts de cette catégorie qui souhaitent « attirer la plus grande attention possible » (Ministère 1999 : 8), contrairement aux squatts de pure précarité dans lesquels les habitants tâchent d’être « le moins repérables possible » (Ministère 1999 : 8). Pour obtenir de l’attention publique, les Lutinistes ont profité de la médiatisation (par les journaux locaux) de plusieurs de leurs actions que je vais décrire dans le prochain paragraphe.