Chapitre VI : Le politiquement correct au féminin

VI.1 Introduction

Comme nous l’avons vu, la Lutine est, a priori, un lieu antisexiste, situé dans un milieu alternatif également, a priori, antisexiste. Ce féminisme théorique est un concept que l’on essaie de mettre en pratique dans le milieu, et dans le groupe. L’orientation féministe s’intègre dans l’orientation générale contre toutes les formes de hiérarchisation ou de domination dans le milieu.

Cela n’est pas toujours couronné de succès, comme le montre par exemple la citation suivante, trouvée dans et ta sœur ? 361 L’auteure, Clémentine, écrit dans son article « Non, c’est non ! » à propos d’un ami qui lui a fait une remarque contre la non-mixité (cf. glossaire) : « Cet ami fait parti du milieu dit ‘libertaire’, ‘alternatif’. Il pense sans doute avoir déjà entamé une réflexion sur le sexisme. Mais il ne le vit pas, en tout cas pas du même côté que moi, une fille » (Clémentine 1998 : 13). Pucciarelli a aussi une opinion assez négative concernant ce sujet :

‘En effet, même si le milieu libertaire est fortement empreint de féminisme et d’antisexisme, il est facile de constater que les femmes y sont moins nombreuses que les hommes, mais qu’en plus elles parlent moins pendant les réunions, ou qu’on les laisse moins parler. Ce décalage entre femmes et hommes représente une de ces multiples questions qui sont débattues dans ce milieu et qui conduisent à des véritables joutes entre, par exemple, « les copines qui voulaient créer un lieu non-mixte au sein de ce squat social qu’était Prolote » et les autres. Cette question et celle de l’antispécisme [...] restent ouvertes et décisives pour ce mouvement [...] parce qu’elles touchent directement ce que nous sommes dans le quotidien et remettent en cause notre comportement vis-à-vis de l’autre et notre rapport à la consommation. (Pucciarelli 1999 : 167)’Une perception de la lutte comme déjà gagnée (du côté des femmes) au niveau théorique mais dont la victoire reste à être appliquée au niveau pratique se montre dans ce que raconte Romain, qui, lui, se réfère aux problèmes de l’interaction verbale entre hommes et femmes :

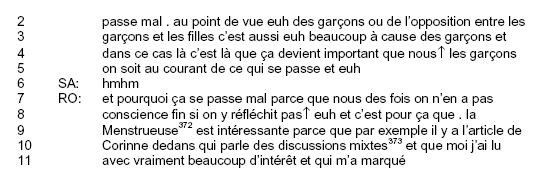

On voit ici que Romain est prêt à reconnaître que l’interaction mixte peut être problématique, et que les problèmes sont beaucoup à cause des garçons (3) : on remarquera qu’il n’utilise pas la forme auto-référentielle « nous » ici, mais qu’il parle des garçons comme n’en faisant pas partie. Puis il modifie la relation interlocutive et s’inclut par le pronom personnel « nous » : ça devient important que nous les garçons on soit au courant de ce qui se passe (4/5) : il faut donc une prise de conscience dans la pensée des garçons, qui doivent faire un effort actif pour améliorer leur comportement. A des moments, ça se passe mal parce que nous des fois on n’en a pas conscience fin si on y réfléchit pas (7/8) : dans sa quasi-excuse – nous, les garçons, on ne le fait pas exprès, on ne s’en rend pas compte, au fond on est des gentils – Romain s’inclut par le pronom personnel dans le groupe des « malfaiteurs » qui veulent bien évoluer dans leurs comportements. Cela avec l’aide des femmes et leur travail de mise en question des relations de domination, par exemple dans leur revue La Menstrueuse. Ici aussi on voit un décalage entre théorie/bonne volonté et pratique.

Jean, qui n’habite pas à la Lutine et qui ne participe pas aux réunions, mais qui est très actif dans le milieu militant à Lyon et qui connaît bien les Lutinistes, me répond à la question de savoir s’il existe une certaine pression (sans préciser à quel genre de pression je pense ; on vient de parler des idées antispécistes et de leur acceptation dans le milieu, le féminisme n’a pas été évoqué avant) de groupe dans le milieu qu’il n’est pas sûr qu’il n’y ait pas de mécanismes d’exclusion si t’es pas en conformité avec les règles sociales du groupe, mais qu’à son avis cela ne serait pas une bonne chose parce que ça génère de la peur . il n’y a qu’à voir à la Lutine sur les questions de féminisme il y a . les garçons sentent une pression très forte (INT. Jean). Effectivement, une assez grande pression de groupe existe concernant certaines normes et valeurs et leur application aux quotidien ; à part le féminisme, et peut-être plus concrètement observable, le végétarisme est un de ces éléments 362 .

Après ces points de vue pessimistes, écoutons aussi Rémi qui, en avouant qu’il est un des rares optimistes concernant cette question dans le milieu, nous trace un autre tableau :

Il semble donc intéressant de voir comment l’antisexisme, voire le féminisme, théoriques se manifestent concrètement dans l’interaction verbale. Les valeurs et les normes d’un groupe se retrouvent dans son style, l’auto-image du groupe s’y reflète. Il me semble évident que l’on ne peut pas s’attendre à une transcription « iconique » théorique – pratique, qui représenterait le style féministe « pur » prévoyant de ne jamais interrompre une femme, de toujours féminiser, etc. J’ai pourtant dit que pour qu’un comportement communicatif soit définissable comme style, il doit y avoir des phénomènes récurrents dans la manière de s’exprimer, des comportements énonciatifs qui se ressemblent dans leur forme. C’est un de ces phénomènes-là que je vais analyser infra : la féminisation grammaticale.

Je me rends bien compte qu’une analyse de l’interaction homme-femme, de l’organisation des tours de parole, de la distribution du temps de parole, des tâches dans la communication (qui introduit les thèmes, qui pose les questions, etc.), de « l’insécurité linguistique » (cf. Bierbach 2002 363 : 334) auraient pu être à leur place ici, surtout parce qu’on peut déplorer un manque d’études sur ces phénomènes-là – constatation faite par Bierbach (ibid. : 338) – dans des contextes sociaux différents et avec des données « authentiques ». J’y ai renconcé pour les raisons suivantes :

‘Premièrement, on [ne peut] interpréter des différences stylistiques, de façon adéquate, que dans le contexte des comportements communicatifs […] et deuxièmement, on [doit] les interpréter de manière différente selon la culture ou la subculture. […] Le nombre seul de ce phénomène interactionnel [=des interruptions, S.K.] n’en dit pas assez. Sa signification résulte de la combinaison avec d’autres caractéristiques du parler dans ce contexte 364 . (Kotthoff 1991 : 134)’- en ce qui concerne l’analyse quantitative : le nombre de participants aux réunions varie extrêmement d’une occasion à l’autre, et la participation des interactants varie extrêmement selon le thème

- en ce qui concerne l’analyse qualitative : à part les quatre extraits que je présenterai dans le prochain paragraphe, je n’ai pas pu trouver assez de situations clefs concernant l’interaction homme-femme (des énoncés métadiscursifs, des interruptions « dures » avec sanction, etc.). Décrire ou « prouver » que cette interaction se passe apparemment – la plupart du temps – de façon égalitaire, ou au moins sans asymétrie due au genre, me semble une tâche difficile qui serait le sujet d’une thèse à part. Peut-être serait-ce plus faisable avec une approche contrastive, c’est-à-dire avec d’autres données d’autres groupes, mais, comme le déplore Bierbach (ibid. : 337), il existe toujours très peu d’études françaises sur ce thème-là.

- J’ai donc renoncé à ce genre d’analyses, non sans regrets. Je tiens quand même à ce petit chapitre parce que les questions féministes représentent un élément tellement important pour le groupe analysé qu’il est indispensable de leur consacrer au moins une petite partie de l’analyse. Je propose donc d’abord – comme petit aperçu – les quelques situations dans lesquelles des questions concernant l’interaction entre homme et femmes sont touchées. Ensuite, je me pencherai sur la féminisation grammaticale.