VI.3 La féminisation grammaticale

Dans le milieu alternatif, la féminisation grammaticale ou bien les tentatives de suppression du masculin neutre représentent un élément de base de la lutte pour la libération des femmes au niveau linguistique/verbal : dans les milieux féministes, donc a priori à la Lutine, il n’y a plus discussion sur ce point-là. Est-ce que cela signifie qu’elle est acquise ? D’après mes impressions et mes expériences, la féminisation grammaticale est appliquée de manière soignée dans toutes les productions écrites du groupe, c’est-à-dire les tracts, les affiches, les brochures, etc. Ceci n’a apparemment pas toujours été aussi facile ou évident que maintenant ; en 1997, quand je l’interviewe, Elénie se plaint de la façon suivante :

Il existait pourtant déjà en 1997 un consensus théorique dans le groupe (et dans le milieu) sur le fait que la féminisation grammaticale était la forme politiquement correcte, à utiliser – ce qui n’empêchait apparemment pas de la condamner comme peu pratique, surtout du côté des garçons. Ceci a évolué entre-temps ; une évolution qui doit beaucoup au travail du groupe des filles, très actif à cette époque-là. Il me semble aussi intéressant de remarquer ici qu’il y avait un certain décalage entre la perception d’Elénie (comme membre de la communauté, de l’endogroupe) et la mienne (comme nouvelle arrivante dans un milieu différent, comme observatrice) que l’on peut décrire comme idéaliste ou naïve – je voyais la Lutine comme paradis féministe – surtout que moi-même je n’étais pas encore en position de regarder dans les coulisses, je ne voyais que les résultats des discussions, les tracts effectivement féminisés, tandis qu’Elénie devait se battre pour ces résultats et était lasse de cette lutte. Elle admet pourtant, plus tard dans l’interview, que quand même ça [la féminisation] passe de plus en plus (INT. Elénie).

Appliquer la norme à l’oral est évidemment « moins facile » qu’à l’écrit; il faudrait que cette manière de toujours ajouter la forme féminine rentre dans l’habitus. Dans tous le cas, elle perturbe le débit normal du discours 378 – fait dont Elénie parle et qu’elle n’accepte pas comme explication du refus de la féminisation.

Dans les réunions de la Lutine 379 , l’application de la féminisation grammaticale est loin d’être fréquente ou régulière. On trouve trente-deux exemples de féminisation (dans vingt-neuf énoncés) marquée dans les six réunions. Ceci semble d’abord un nombre très réduit, en moyenne quatre fois par réunion. Une comparaison systématique avec d’autres corpus me semble difficile parce que, à ma connaissance, il n’existe pas d’enregistrement comparable aux niveaux cadre, participants, etc. Il me semble pourtant, et j’ose dire cela sur la base de mes expériences au quotidien, que la petite quantité de féminisations grammaticales dans les réunions à la Lutine est toujours nettement supérieure à celle qu’on trouverait dans n’importe quel autre groupe non marqué politiquement, mais comparable au niveau âge et relation intime entre les membres.

Comme le nombre et la longueur des tours de parole des interactants pendant les réunions varient d’une personne à l’autre, et qu’en plus les participants ne sont pas toujours tous présents, une analyse quantitative n’est pas vraiment fiable. Il est quand même frappant que Maryse, féministe radicale, prononce dix des trente-deux féminisations, un nombre donc très élevé ; elle est suivie par Rémi avec cinq occurrences.

L’important n’est pourtant pas de regarder qui utilise des féminisations grammaticales, mais dans quelles situations quels termes sont utilisés, et quelles formes – on verra qu’il s’agit dans la plupart des cas de formes récurrentes – sont féminisées, et de montrer si les locuteurs les utilisent d’une manière « aisée » ou avec des marqueurs d’hésitation.

J’ai recencé les formés féminisées suivantes (là où je mentionne aussi la forme masculine, les deux formes sont utilisées) :

- un ou une remplaçante

- un successeur […] ou une successeuse

- le président ou la présidente

- chacun et chacune (trois fois)

- chacun chacune (cinq fois)

- chacun […] chacune

- chacun sa chambre et chacune

- tous et toutes (six fois)

- toutes et tous

- les uns et les unes

- les uns sur les autres les unes sur les autres

- quelqu’un […] quelqu’une (trois fois)

- quelqu’un […] ou quelqu’une

- une gente

- un ou une

- un autre ou une autre

- des copains et des copines

- tes copains ou tes copines

- squa:tt squatteu:r et tout ça squatteuse

Toutes les formes (sauf une gente et un exemple de quelqu’une) sont génériques et se réfèrent à l’endogroupe. La plupart d’entre elles connaissent une très grande fréquence (les uns/les unes, chacun/chacune, quelqu’un/quelqu’une, tous/toutes, etc.) : ce sont des articles, des pronoms définis ou indéfinis 380 . Toutes les formes sauf deux (une gente, une remplaçante 381 ) sont accompagnées de la forme masculine correspondante, ajoutée sans ou avec connecteur (et ou ou). Il y a une tendance claire à mettre la forme masculine devant la forme féminine – je n’ai trouvé que deux exemples où cela n’est pas le cas.

J’ai classé les exemples selon leur fonction dans le contexte, pour montrer qu’il y a des circonstances qui facilitent et/ou nécessitent leur emploi, pour différentes raisons. Le classement que j’ai fait est certes un classement « artificiel », ce qui se montre déjà dans le fait que je n’ai pas pu classer tous les exemples : il reste une classe « autres ». Je ne voudrais pas qu’on comprenne mes classes comme catégories : je ne veux que montrer des tendences dans des contextes.

Le fait que ce ne sont que des tendences montre encore une fois le décalage entre théorie et pratique – le but d’intégrer définitivement la féminisation dans le répertoire du groupe est loin d’être atteint :

Désignation officielle, institutionnelle : dans les quatre exemples suivants sont désignés des postes ou des fonctions officiels de personnes dans le groupe : remplaçant(e), successeur/euse, président(e), squatteu:r/squatteuse.

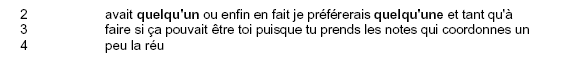

- Dans Ex.1 et Ex.2, il s’agit d’une fonction à l’intérieur du groupe, pour le groupe : quand une des personnes signataires du bail 382 part, il faut trouver une personne qui la remplace.

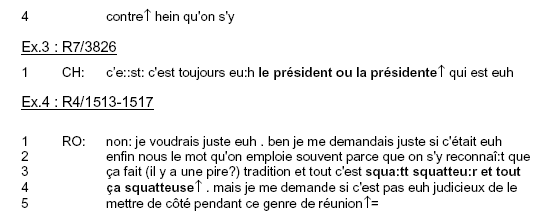

- Dans Ex.3, on a une fonction qui sert à représenter le groupe vis-à-vis de l’extérieur : le groupe s’est officiellement constitué en association, et doit en conséquence avoir une personne qui assume la présidence ; dans notre cas, il s’agit d’une femme.

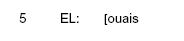

- Dans Ex.4, que j’ai déjà analysé dans V.2.8, il s’agit aussi de la fonction de représenter le groupe vis-à-vis de l’extérieur, sous la forme d’une auto-catégorisation modifiée.

Il s’agit de quatre exemples de R7, une réunion où le groupe parle de la gestion du bail pour la maison, et des personnes qui signeront ce contrat. On peut donc supposer que les locuteurs formulent des contrats dans leurs têtes, des contrats « politiquement corrects ».

On remarque dans chaque exemple des marqueurs d’hésitation du locuteur (il s’agit d’hommes dans les quatre cas) au moment d’utiliser la forme féminine :

- Dans le premier exemple, l’article indéfini masculin est prolongé, suivi d’une petite pause et répété avant que le locuteur n’introduise l’article féminin. Le mot qui suit est mis dans sa forme féminine, le masculin n’apparaît pas.

- Dans le deuxième exemple, le locuteur n’ajoute la forme féminine qu’après avoir déjà complété sa phrase au masculin (comme « afterthought »).

- Dans le troisième exemple, c’est la pause oralisée allongée (eu:h) qui exprime l’hésitation.

- Dans le quatrième exemple, le locuteur veut introduire un mot (ce qu’il annonce de manière métadiscursive : le mot qu’on emploie souvent (2) et ne se rend compte qu’après qu’il va en fait introduire une liste de mots ; cette liste a d’abord trois éléments : squatt – squatteu:r – et tout ça 383 : il marque une hésitation sur le deuxième élément et ne trouve, pour clore la liste, que la particule d’extension et tout ça. Il n’ajoute qu’après la forme féminine manquante.

Les hésitations montrent que les locuteurs ont des difficultés avec les formes féminines, mais qu’ils font un effort conscient pour les utiliser.

La gestion de l’espace individuel : ici on gère l’espace individuel en le contrastant avec l’espace collectif dans la maison. Cinq exemples se trouvent dans R3, un dans R1 et un dans R4. Parlons d’abord des exemples de R3 : il s’agit d’une réunion où les deux groupes doivent attribuer des chambres à tout le monde et décider de la manière de gérer la vie collective par rapport à la vie personnelle/individuelle. Pour marquer ce côté « bilatéral » de la vie dans un squatt, il semble raisonnable de souligner le côté individuel en parlant des personnes individuellement, donc en ajoutant la forme féminine, pour être politiquement correct et pour n’exclure personne. De plus, pendant R3, parce qu’il s’agit du début de la cohabitation Lutine/Loziz, règne une certaine prudence, ce qui explique également l’effort qui est fait :

Ici aussi, on trouve des marqueurs d’hésitation – chez Romain (prolongement de la terminaison masculine dans Ex.5, « afterthought » dans Ex.7). Maryse « compense » sa pause oralisée dans Ex.6 en énumérant les deux formes sans connecteur (chacun chacune) – une forme qu’elle utilisera encore trois fois dans les exemples qui suivent. Cette forme économique sans connecteur est assez récurrente dans le milieu (elle n’est pas idiosyncratique), mais il est quand même étonnant qu’elle ne soit utilisée ici que par une personne – et cela pas d’une manière consistante, comme on peut le remarquer dans Ex.8. Pénélope, dans Ex.9, n’ajoute la forme féminine qu’après avoir fini sa phrase, après une micro-pause.

Dans les exemples suivants de R1 et R4, un des facteurs qui favorisent la féminisation est le fait que la gestion de l’espace est ici présentée à l’extérieur, comme « catalogue » des demandes à faire vis-à-vis de la maire ; il va de soi que le caractère libertaire doit être souligné ici, de la même façon que dans les tracts écrits qui portent les idées des Lutinistes « dans le monde », idées d’une vie « autre », ce que Maryse souligne dans Ex.10 avec les expressions une sorte d’habitat nouveau(2) et pour vivre autrement (6) :

Dans les deux exemples, Maryse emploie, comme elle le fait souvent, la forme chacun chacune sans connecteur, et sans marqueur d’hésitation.

Des moments de prise de décision : dans Ex.12 et Ex.13, la féminisation fait partie d’une formule toute faite : [être] tous et toutes d’accord. Pour prendre des décisions, il faut s’adresser à tout le monde ; ceci est fait souvent par la question si tout le monde est d’accord ou, comme ici, si toutes et tous/tous et toutes sont d’accord. Il est impossible de dire si le fait que Maryse, une femme, utilise la forme féminine d’abord, et Rémi, un homme, la forme masculine, a une quelconque signification.

Dans Ex.14, il est question de décider si on change ou non de nom de l’immeuble. Cet exemple relève du même domaine que les deux premiers : avoir tous et toutes envie de quelque chose est indispensable pour prendre une décision :

Dans les exemples 15 à 17, qui se trouvent tous dans R4, le groupe parle de la délégation à envoyer à la réunion avec la Courly, dans Ex.18 d’une délégation à envoyer à l’ASLIM ; il faut décider qui et combien de personnes y vont. On a vu plus haut dans ce chapitre qu’il s’agit d’une question qui touche aux bases de l’auto-perception comme groupe féministe ; l’envoi de représentants est directement lié à la question du droit de parole, et nous avons vu que le groupe y est très sensible. Romain, dans l’exemple 18, parle explicitement de l’interaction verbale dans le groupe : on arrive bien à parler sans se parler les uns sur les autres […] (4/5) veut dire que les Lutinistes ne se coupent pas la parole, qu’ils arrivent à mener une discussion disciplinée, etc.

Tous les exemples montrent des marqueurs d’hésitation 384 :

Dans une discussion sur les rapports homme-femme : il me semble évident que dans une discussion où on touche des points sensibles dans les rapports entre hommes et femmes, l’emploi de la forme féminine est particulièrement à propos ; il s’agit d’extraits de la discussion sur le comportement dominant d’Albert dont j’ai parlé plus haut dans ce chapitre. Dans les trois exemples, c’est Maryse qui ajoute la composante féministe dans la discussion :

Pour formuler des « déclarations d’amour » au groupe : Dans Ex.22 et Ex.23, Rémi et Romain expriment leurs sentiments vis-à-vis du groupe et s’adressent directement à leurs interlocuteurs et interlocutrices :

L’utilisation de « gens » au singulier et dans une forme féminisée prouve un sentiment de grande liberté dans le langage ; Elénie est féministe radicale, mais n’utilise pas très souvent la féminisation. Son raclement de gorge (marqueur d’hésitation) montre que cette forme n’est pas tout à fait courante ou spontanée.

C’est la même Elénie qui joue un rôle dans Ex.25 :

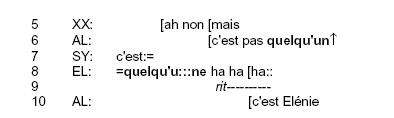

Avant ce passage, Elénie salue Alphonse (qui arrive en retard à la réunion) d’une manière joviale. Sylvie remarque qu’il y a quelqu’un qui est content au moins (1/3) de voir Alphonse ; elle reformule sa constatation par au moins une personne (3) – mais cela ne suffit pas à Alphonse qui la corrige avec les mots c’est pas quelqu’un (6). Comme on peut le remarquer par la suite, il veut dire que ce n’est pas n’importe qui, pas « juste une personne », mais que c’est Elénie (10). Elénie, de son côté, interprète son énoncé de la ligne 6 comme le reproche fait à Sylvie de ne pas avoir utilisé la forme féminine correcte, et la fournit à la ligne 8, en coénonciation avec Sylvie et Alphonse. Elle souligne son emploi correct en prolongeant la syllabe et en riant.

Dans le prochain exemple, c’est encore une fois Maryse qui parle, et on remarquera qu’elle fait d’énormes efforts de formulation pour utiliser les formes féminines :

Dans le prochain exemple (que j’ai déjà cité dans IV.3.3.1 et dans VI.2.2, Rémi utilise la forme féminine non pas dans un sens générique, mais pour bien souligner qu’il parle effectivement d’une femme :