VII.3.2.1 on ira chez vous

Contexte : Le groupe se demande comment rassurer le voisin (Monsieur Molno) qui habite le même immeuble (cf. I.2.1) et qui loue de manière légale son appartement. Apparemment, il a un peu peur des squatteurs. Comment le persuader du fait que personne ne veut le déranger, même si le groupe a le projet d'ouvrir jusqu'à l’appartement vide en face du sien ? Gisèle constate qu’il serait mieux de ne pas trop le tenir au courant de leurs activités pour éviter de l’inquiéter.

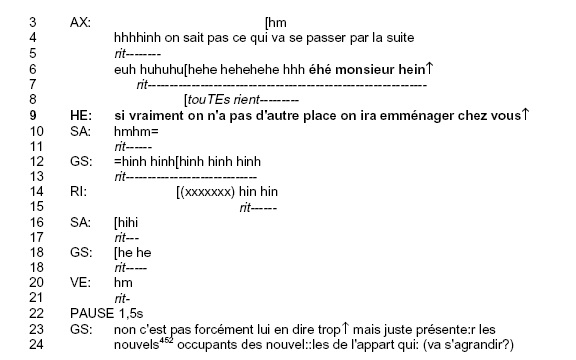

Dans ce court exemple, la partie verbale de l’action imaginaire consiste en deux tours de parole dans lesquels Gisèle et Pénélope s’adressent de manière fictive, en discours direct, au voisin. Elles construisent cette séquence ensemble, en coénonciation, en synchronisant leurs énoncés au niveau morphosyntaxique. Cette contribution est saluée des rires de plusieurs interlocuteurs.

L’énoncé de Gisèle est déjà parsemé de rire à la ligne 4, et à la ligne 6 il se transforme en un rire qui invite les autres à rire avec elle : « speaker himself indicates that laughter is appropriate, by himself laughing, and recipient thereupon laughs » (Jefferson 1979 : 80). Et effectivement, le groupe fait chorus et l’accompagne encore quand elle s’adresse au voisin avec un éhé monsieur hein (6), imitant un adolescent mal éduqué.

Selon Brünner (1991 : 7), choisir un discours direct au lieu d’un discours indirect en rapportant des bribes de conversation ou des histoires à quelqu’un, attribue à ce qui est raconté un caractère de mise en scène, et prend l’interlocuteur actuel à témoin. Même si dans notre cas, Gisèle n’évoque pas des choses déjà dites, mais un dialogue imaginé, le mécanisme décrit par Brünner est applicable ici : le discours direct transforme son discours en scénario, et comme il s’agit d’un discours fictif, ses interlocuteurs ne sont pas pris à témoin, mais invités à ajouter leurs idées pour la continuation de la mise en scène. C’est Hélène qui propose une suite à l'apostrophe légèrement grossière de Gisèle, un énoncé aussi peu poli que ce début, qui met le voisin devant un fait accompli (9). Il y a une solidarité manifeste entre les deux unités produites par Gisèle et Hélène, « qui leur donne l’apparence d’avoir été produites par un seul locuteur » (cf. définition de « coénonciation » supra).

Dans la conversation imaginée avec le voisin, les participants jouent avec l’image présumée que le voisin (représentant de la société) a dans la tête comme stéréotype du squatteur. Ils présentent cette image de façon hyperbolique : il s’agit ici de la crainte de pouvoir perdre même son propre appartement parce que des squatteurs n’ont pas de scrupules quand ils ont choisi un lieu à habiter 438 .

Le groupe se moque de cette typisation (cf. « la reproduction de modèles de pensée » de Spiegel, décrite dans I.6.3) et exagère le stéréotype jusqu’au grotesque, en le vivant et en agissant de manière imaginaire. Il accepte de cette façon le rôle de l’» outsider » social (distanciation par contraste), l’admet par cette performance et se complaît dans cette image. Ce type d’action imaginaire joue un grand rôle pour le sentiment de groupe et de collectivité, car on touche ici des aspects de base du système de valeur des Lutinistes.

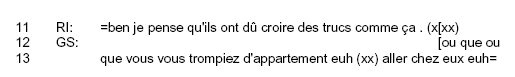

La même idée, c’est-à-dire d’aller squatter chez le voisin, se présente sous une autre forme, cette fois-ci sans plaisanterie, plus tard dans la même réunion, quand Rémi raconte comment ils ont « ouvert » les premiers appartements dans l’immeuble. Gisèle s’imagine tout de suite que les voisins ont dû avoir peur d’une effraction de leur propre appartement 439 :

Je cite ce passage pour souligner que les actions imaginaires ne surgissent pas du néant ; elles sont toujours basées sur la réalité quotidienne des participants, sur une chose ayant une importance plus ou moins fondamentale pour les interlocuteurs, que cette réalité ou cette chose apparaisse d’une manière concrète comme ici dans le discours collectif ou non.