VII.3.4.2 la poupée qui pète

Contexte : Toujours pendant la discussion sur les poils, les femmes critiquent le fait que le moment de l’épilation soit généralement caché au monde, ce qui aurait comme résultat que des jambes féminines sans poils seraient considérées comme « normales », naturelles. Les poupées, qui ont des magnifiques cheveux mais qui sinon sont complètement imberbes, reflèteraient cette manière de falsifier les choses. Les femmes se demandent si des poupées avec poils existent ou non.

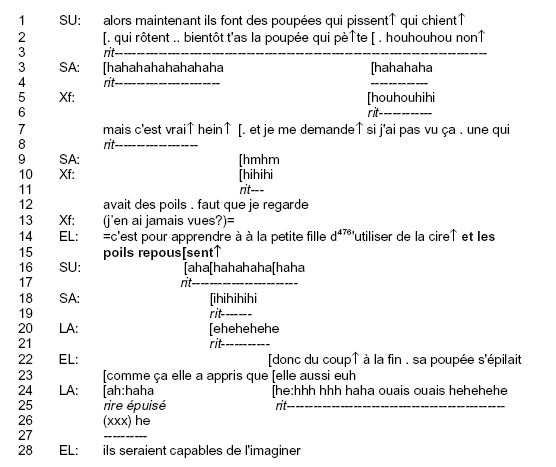

Suzanne fait une liste de poupées qui ont des fonctions corporelles (1/2), en utilisant un langage grossier (pisser, chier au lieu de « faire pipi/caca », mieux assorti aux poupées), et s’imagine, interrompue par son propre rire et celui des autres, de nouvelles sortes de poupées qui pètent. Après l’auto-interrogation de Suzanne qui se demande si elle en a déjà vu une avec des poils (7/12), et une réponse négative d’une des interlocutrices (13), Elénie ignore complètement ces deux énoncés et maintient avec assurance que c’est pour apprendre à la petite fille d’utiliser de la cire (14), comme si cette poupée avec poils existait réellement. Cette poupée, qui maintenant existe pour elle, elle la perfectionne, ajoutant aux poils la faculté de repousser. C’est à ce moment qu’elle entre dans le domaine de l’imaginaire. Elle est toujours soutenue par le rire des autres. La petite fille générique déjà évoquée s’individualise, devient le personnage d’une histoire, même si cette histoire est tellement courte qu’on en est déjà à la fin. Le passage à l’imaginaire est marqué par le changement de temps : le présent générique devient imparfait, puis passé composé. Et sa poupée, celle de la petite fille de l’histoire, s’épile toute seule. Puis on arrive à une conclusion très raisonnable : la poupée de science-fiction est un jouet éducatif ; comme ça elle (la petite fille) a appris que elle aussi euh (23) doit s’épiler. Enfin, Elénie constate qu’ils seraient capables de l’imaginer (28). Ce propos souligne l’impression d’avoir affaire à un complot dirigé par « ils », allusion déjà faite à la ligne 14 (c’est pour […] suggère l’intention de quelqu’un).

Il s’agit bien ici de décrire un objet imaginaire, puis à partir de cet objet de raconter la conclusion d’une histoire. Toutefois, à la différence des actions imaginaires examinées jusqu’à maintenant, les personnages de cette histoire ne sont pas les participantes à la discussion. Pourtant, comme dans les actions imaginaires proprement dites, la société, ses valeurs et son fonctionnement, sont caricaturés. Ici, ce sont d’abord l’éducation des filles à leur rôle, puis la société de consommation et les jouets qui lui appartiennent, qui sont visés.

Comme dans l’exemple précédent, ce ne sont pas les participantes à la discussion qui agissent ; elles font agir. Il ne s’agit pourtant que d’un petit bout d’une narration, pas d’une narration ; il ne s’agit pas non plus du type d’interaction que Christmann (1996) appelle « se moquer ». Peut-être pourrait-on utiliser la désignation « doing feminist in and through bits of conversational narratives », calquée sur le titre de l’article de Georgakopoulou 461 déjà cité.