1. Tester un lien social

a) Des parents et des voisins

Le voisinage

Nous avons déjà évoqué la difficulté du maniement de la notion de résidence. Un même domicile peut correspondre à différents degrés d'investissement dans l'espace et dans la communauté. Quand nous parlons de maniement, nous faisons en particulier allusion au problème posé par la réduction du statut résidentiel à des catégories administratives, c'est-à-dire des adresses. Le recensement de la résidence des parrains se heurterait forcément à ce type d'interrogation. Nous nous apprêtons à effectuer une opération légèrement différente. Nous voulons mesurer des distances et des proximités résidentielles. C'est la notion de quotidien que nous souhaitons introduire. Nous considérons que le partage d'une même zone résidentielle entraîne l'inscription de la relation dans le quotidien des individus, et qu'inversement une plus grande distance implique une plus grande formalisation de la relation qui peut revêtir un caractère plus exceptionnel.

Malheureusement, nous connaissons le domicile des parrains uniquement pour la seconde période, c'est-à-dire pour les années 1930-1939. Il s'agit là sans doute de la faille la plus importante de notre source. Nous pouvons très bien imaginer que le mode de recrutement des parrains évolue dans le temps. Rien ne permet d'extrapoler les résultats d'une période à l'autre 686 . Seule la corrélation avec le développement des transports peut servir de point de repère. En effet, la proximité ou la distance résidentielles entre des individus appartenant à un même réseau de relation dépendent entre autre de la qualité et du coût des transports, dans la ville mais aussi à l'extérieur de la ville. Le développement et la démocratisation des transports individuels mais surtout collectifs ont probablement entraîné une diversification des relations quotidiennes ou habituelles des habitants du quartier. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse d'un élargissement spatial des réseaux de relations entre le début du siècle et les années 1930 687 .

Le test concernera donc uniquement les naissances des années 1930. Nous avons comparé la déclaration de domicile des parents et celle du parrain 688 . Nous avons procédé en déterminant des degrés de proximité définis selon les critères suivants :

- "Domicile identique" : le registre de l'état civil précise que le domicile est identique.

- "Adresse identique" : l’adresse est identique, sans que nous sachions si les personnes habitent le même domicile ou le même immeuble.

- "Voisinage" : nous avons arbitrairement défini que des personnes possédaient un lien de voisinage si elles habitaient le même ensemble de rues, relativement isolé dans l’espace du quartier d'Alcântara : Rua da Cruz, Rua Feliciano de Sousa, Rua Alvito, Travessa de Gibraltar, Travessa de Sibeiro, Travessa S. Jerónimo, Rua Cascalheira, Travessa Surradores.

- "Alcântara" : nous avons ensuite distingué les individus habitant la freguesia d'Alcântara, mais en dehors de l’ensemble précédemment défini.

- "Sans lien résidentiel" : nous avons considéré qu’il n’existait pas de lien résidentiel si le parrain ou la marraine habitaient en dehors de la freguesia d'Alcântara.

- "Domicile inconnu" : l'adresse du domicile du parrain est incomplète ou ne permet pas de connaître précisément la zone de résidence.

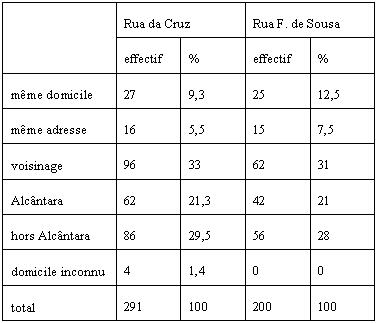

Le test porte sur 291 liens père/parrain pour la Rua da Cruz et 200 pour la Rua Feliciano de Sousa. Sont exclus les cas où le père est inconnu.

Les résultats sont très nets et concordants entre les deux rues. Nous pouvons donc énoncer des tendances fortes. Les parrains sont dans leur grande majorité recrutés dans un espace très proche du lieu de résidence des parents. Prés de la moitié sont issus du cercle restreint du voisinage dont une proportion non négligeable partage le même immeuble voire le même logement. Plus des deux tiers habitent Alcântara. Cette forte proximité résidentielle entre parrains et parents nous incite à formuler l'hypothèse selon laquelle le parrainage ne serait pas un moyen de renouer formellement des liens distendus par l'éloignement mais plutôt de consolider une relation déjà inscrite dans le vécu quotidien des individus, au moment du baptême ou de l'acte civil. En fonction de ce qui a été dit précédemment, cette hypothèse demeurerait valable pour les relations de parrainage établies au début du siècle.

La grande majorité des parrains qui habitent en dehors de la paroisse d'Alcântara sont en fait lisboètes. Ils sont le plus souvent domiciliés dans les paroisses voisines d'Alcântara (Santos, Ajuda, Santa Isabel). Seul un petit groupe – 20 parrains - réside à la périphérie de la ville (Linda-a-Velha, Algés, Amadora) ou sur la rive sud du Tage (Seixal, Montijo, Almada, Moita). Dans deux cas seulement, la distance entre la résidence des parents et la résidence du parrain est plus importante. En 1936, le couple Gonçalves de la Rua da Cruz choisit comme parrain de leur fils Rui Manuel un marin résidant à Olhão dans le district de Faro, au sud du Portugal. João Gonçalves, marin lui aussi, et son épouse Maria sont tous les deux originaires du concelho d'Alportel voisin de celui d'Olhão. Le parrainage recoupe ici un lien communautaire, entre individus partageant une même origine géographique et accessoirement une même profession. Même cas de figure chez un couple de la Rua Feliciano de Sousa, originaire de Montemor-o-Velho, dans le district de Coimbra : le parrain choisi réside dans cette même ville où il exerce la profession d'employé des chemins de fer (empregado ferroviário).

Les liens de type communautaire – une origine géographique commune – sont rarement suffisants pour justifier à eux seuls un choix en matière de parrainage. Dans les deux uniques cas rencontrés, les parrains exercent une profession liée aux transports. Ce n'est certainement pas un hasard et notre hypothèse sur l'influence de la démocratisation des modes de transport sur le choix des parrains s'en trouve renforcée.