Introduction

De la Loire on pourrait dire, comme le faisaient de la France les anciennes Géographies, qu’elle est une terre de contrastes associant des milieux divers.

Le département pourtant présente la particularité de n’être en quelque sorte qu’une création de seconde main, opérée en 1793 par la division du département de Rhône-et-Loire à la suite de la rébellion de la ville de Lyon contre les Jacobins. L’implantation de sa préfecture a changé plusieurs fois : Feurs, puis Montbrison (1795), enfin Saint-Etienne (1856). Et vers 1850 même une refonte de ses limites a été envisagée, provoquant le retour de l’arrondissement de Saint-Etienne au Rhône, le transfert à Roanne du siège de la préfecture, et l’annexion à la Loire de l’arrondissement de Charolles, le tout au nom de l’homogénéité. On a raillé alors cette volonté de distinguer le préfet des vignerons et des laboureurs, de celui des ouvriers 1 . Plus récemment, la création du diocèse de Saint-Etienne en 1971 en a exclu l’arrondissement de Roanne, toujours rattaché à l’archevêché de Lyon. Le projet initial envisageait pourtant aussi son érection en évêché, s’étendant aux cantons de Thizy et Amplepuis (Rhône) et au Brionnais (Saône-et-Loire : cantons de Chauffailles, Marcigny, La Clayette et Semur-en-Brionnais) 2 . De ces péripéties administratives, on retire l’impression de frontières mal assurées, parce que peu vécues. Saint-Etienne, en position fort peu centrale, ne polarise guère que les deux tiers sud du département, et subit encore pour certaines fonctions supérieures la concurrence, voire la domination de Lyon. L’arrondissement de Roanne, à distance à peu près égale, a tendance à se tourner directement vers Lyon 3 .

Cette difficile unité, des frontières comme des mentalités, est ancienne. Fernand Braudel, dans une trentaine de pages sur « Roanne, carrefour de routes » 4 , montre bien son passage à partir du XVe siècle au statut de nœud de transports, lorsque la jonction entre le chemin vers le Beaujolais et la Saône et la grande liaison Lyon-Paris (c’est l’actuelle route nationale 7) se déplace de Charlieu vers Roanne 5 et s’ajoute à la voie d’eau sur la Loire. C’est alors seulement que Roanne devient une ville digne de ce nom, au contact entre la France du nord et du sud. La suite est un développement continu. Le canal latéral à la Loire, à partir de 1838, facilite grandement le transport par eau qui cesse désormais de dépendre des caprices du fleuve. Le pont sur la Loire, en 1858, permet au réseau national des chemins de fer d’atteindre la ville (seule la rive droite — Le Coteau — était jusqu’alors reliée aux premières lignes de France : Saint-Etienne-Lyon et Saint-Etienne-Le Coteau, par Andrézieux, un peu avant 1830). Sa position a permis à Roanne de développer ses activités, grâce là encore aux transports qui facilitent l’écoulement des marchandises, dans le textile notamment, appuyé sur une activité rurale diffuse. Puis de contrôler un petit territoire, restreint cependant à ce que lui laissent les villes voisines, et rivales : Lyon, Saint-Etienne, Mâcon, Moulins, Vichy et Clermont-Ferrand.

Les divisions d’Ancien régime enfin ne recoupent pas les limites du département. Le comté de Forez, peu assuré au nord (Roanne appartient au Beaujolais, Charlieu au Lyonnais), ne s’y installe durablement qu’alors que le passage du comté dans les mains des ducs de Bourbon éclipse le rôle central de Montbrison au profit de Moulins, avant le rattachement du Forez à la couronne (1531) 6 .

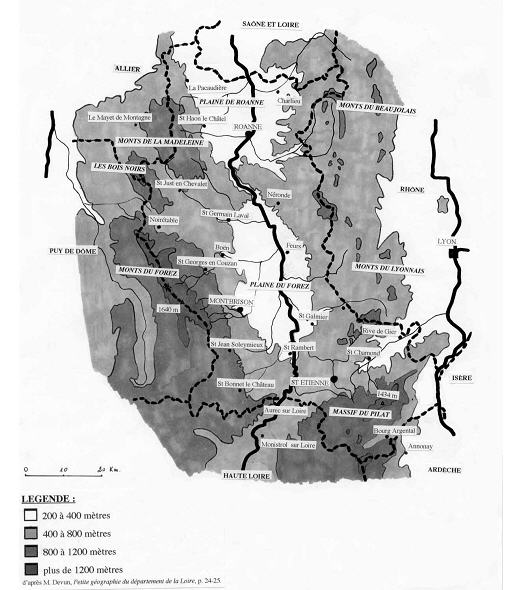

Dans cette description de plusieurs unités distinctes qu’on pourrait encore approfondir en plus petits « pays », et qui se traduit encore aujourd’hui dans les divisions administratives (Roanne possède sa propre Caisse d’allocations familiales, sa Chambre de commerce 7 ), le poids de la géographie évidemment est fort. Alors que la plaine de Roanne s’ouvre assez largement au nord vers le Bourbonnais et le Charollais, elle est au sud étranglée par le Seuil de Neulise (500 à 600 mètres d’altitude), où les gorges de la Loire, qui peuvent atteindre 200 mètres de profondeur, ont été récemment noyées par un barrage inauguré en 1982 et destiné à discipliner les crues du fleuve. Elle est donc nettement séparée de la plaine du Forez, véritable cœur du département. Au sud-est, les vallées de l’Ondaine, du Furan et du Gier font communiquer Rhône-Alpes et Auvergne.

Pour l’essentiel, et sauf au nord donc, ces deux plaines sont entourées de montagnes. A l’est, les « montagnes du matin » : monts du Lyonnais et monts du Beaujolais, culminent dans le département aux environs de 1000 mètres d’altitude. Au sud-est, séparant la Loire du Rhône, les monts du Pilat atteignent 1434 mètres au Crest de la Perdrix. A l’ouest, les monts du Forez (point culminant du département : 1640 mètres à Pierre-sur-Haute), les Bois Noirs et les monts de la Madeleine (avec des sommets qui atteignent 1000 mètres) forment les « montagnes du soir » 8 .

La plaine donc s’oppose à la montagne, où les chaumes d’altitude dominent des forêts de hêtres, de chênes et de plus en plus de sapins. De nombreux petits villages et petites villes sur le bas des versants, agrémentés parfois de vignoble comme au pied des monts de la Madeleine (côte Roannaise), surplombent la plaine. Car cette plaine a longtemps été marécageuse, malsaine, sujette parfois à la malaria ; le Moyen-Age y a aménagé de nombreux étangs poissonneux. L’agriculture y est de peu de rapport, les « chambons » étant beaucoup plus rares que les « varennes » humides, et la population faible. La production locale de grains est insuffisante pour la population, et l’agriculture en fréquent déséquilibre. La mortalité est forte, et ce sont les montagnes proches qui permettent de rééquilibrer une plaine en perpétuel déficit de main-d’œuvre. Ces migrations, souvent d’abord saisonnières, fourniront ses premiers contingents ouvriers à l’industrie naissante.

L’industrie est en effet ancienne dans la Loire ; dans les bassins de l’Ondaine, du Furan et du Gier, elle remonte à la fin du Moyen-Age et utilise le charbon extrait depuis 1278 à Saint-Genis-Terrenoire, 1321 à Roche-la-Molière. La fabrication des armes suit, implantée au XVIe siècle à Saint-Etienne par l’ingénieur Virgile, envoyé par François 1er. Dans le même mouvement se développe la « clinquaillerie » : cloutiers, serruriers, couteliers… et la verrerie à Rive-de-Gier et Saint-Just-sur-Loire. Le textile également est ancien : on tisse le chanvre à Panissières dès le XVIe siècle, le coton se développe à Roanne au XVIIe, la soie installe ses moulinages dans la vallée du Gier. Saint-Chamond puis Saint-Etienne produisent rubans, galons et passementerie. Les fabricants, qui donnent du travail à de petits ateliers dispersés, contrôlent l’achat et la vente. Cette industrie s’étend au nord-est du Velay, où filles et femmes tissent le ruban pour les marchands de Saint-Etienne.

Il n’empêche, cependant : la Loire ne compte pas de véritable grande ville avant le XIXe siècle. Roanne doit l’essentiel de son développement aux années 1870-1890 (ce développement est dû avant tout au textile : il y a une correspondance avec la guerre de 1870 qui exclut Mulhouse du marché français). Saint-Etienne n’est au début du XIXe siècle qu’une ville de second ordre ; elle croît à partir de 1820, devenant en 1851 la treizième commune de France, en 1872 la septième ; sa population est multipliée par quatre entre 1820 et 1876. Le transfert de la préfecture en 1856 vient en quelque sorte entériner cette modification de la hiérarchie urbaine départementale. Parallèlement en effet, Montbrison ne croît guère entre 1806 et 1851 que de 1 % par an (de 5400 à 8047 habitants), et encore avec un solde naturel négatif ; c’est l’immigration qui fait l’essentiel de cette augmentation (environ 70 personnes par an en moyenne). Mais le transfert de la capitale départementale précipite le déclin de cet équilibre précaire. Le solde migratoire s’inverse ; les hommes comme les activités administratives préfèrent désormais Saint-Etienne : la ville ne compte plus que 6363 habitants en 1876 9 .

Parallèlement cependant au développement industriel, on peut noter un certain retard culturel de Saint-Etienne, où l’enseignement est seulement élémentaire ; les seuls établissements secondaires sont installés à Montbrison (Oratoriens) et Roanne (Jésuites : le collège est dû au père Coton, confesseur d’Henri IV) 10 . De même Saint-Etienne, principal centre industriel du département (charbon, métallurgie, ruban) devant Roanne (textile, navigation), doit longuement attendre l’attribution de la préfecture, en raison précisément de son caractère industriel, ouvrier et donc potentiellement dangereux.

Du reste, il n’est nullement usurpé. Les conditions sociales difficiles ont pour conséquence un niveau de vie très bas, avec des effets parfois sur la santé, voire l’existence même des ouvriers. Le XIXe siècle est ainsi parsemé de troubles nombreux dans les villes ouvrières, dans la région de Saint-Etienne surtout, à Roanne également. Quelques scènes emblématiques en font foi, qui sont entrées dans l’histoire locale. Le 16 juin 1869, après la grève générale des mineurs, une compagnie de soldats escortant les meneurs est prise à partie au chemin du Brûlé à la Ricamarie, et fait feu, laissant seize morts. La Commune est proclamée à Saint-Etienne le 24 mars 1871, jusqu’à ce que, le 28, l’armée y mette bon ordre. Le déploiement de forces qui accompagne l’exécution à Montbrison de l’anarchiste Ravachol en 1892 montre également cette crainte de mouvements incontrôlables. Les premiers syndicats fondés dans la Loire en 1876 (mineurs, ouvriers en soie), réponse peut-être à la concentration industrielle qui apparaît dans les mines dès le milieu du XIXe siècle (1847 : Compagnie des mines de la Loire), dénote une précoce capacité de rassemblement.

Les crises évidemment n’épargnent pas les zones industrielles du département, ainsi celle des années 1880 touche la houille stéphanoise, le ruban, et le textile roannais dans une moindre mesure.

Ces différences de développement entre les différentes parties du département, ces crises aussi, se reflètent bien dans la répartition de la population. Sur une superficie de 4770 km2, l’arrondissement de Montbrison en compte 1960 (141 communes), celui de Roanne 1780 (115 communes) et celui de Saint-Etienne 1030 (82 communes). En 1801, la population est également répartie (98 000, 96 000 et 98 000 habitants respectivement). En 1886 elle a doublé (de 291 000 à 603 000 habitants), mais l’arrondissement de Saint-Etienne compte désormais la moitié de la population du département (289 000, contre 162 000 habitants dans l’arrondissement de Roanne et 143 000 dans celui de Montbrison). Le déséquilibre continue en 1926 : 400 000, 144 000 et 124 000 habitants, pour un total départemental de 669 000. En 1936, rançon de la crise, les trois arrondissements régressent : 386 000 habitants pour Saint-Etienne, 143 000 pour Roanne et 120 000 pour Montbrison 11 . Cette évolution est bien la confirmation du caractère industriel de Saint-Etienne, de Roanne avec une moindre étendue, et de la ruralité qui ailleurs domine (la plaine désormais drainée permet une agriculture efficace, et surtout un élevage important d’embouche).

Cette diversité (ou cette complémentarité) ville-campagne, plaine-montagne, agriculture-industrie, structure le département. Assurément, la stigmatisation du climat délétère de la ville est accentuée par la présence d’une campagne partout proche. Car il n’est pas original de dire que le XIXe siècle voit dans la ville une sorte de foyer de criminalité, par essence ou nécessité : elle est accumulation de pauvreté, de tentations, de vices…

Plusieurs images marquent les contemporains : la natalité, la mortalité, l’accroissement de la population urbaine et son immoralité marquée par l’illégitimité 12 . La chose est générale, et particulièrement nette à Saint-Etienne : entre 1801 et 1901, alors que la population stéphanoise atteint son maximum d’augmentation, on passe de 24 342 à 146 671 habitants. La mortalité est à peu près constamment supérieure à 20 ‰, frôlant les 30 ‰ en 1841-1861. La natalité reste proche et souvent dépasse les 30 ‰ entre 1801 et 1881, avec un maximum autour de 40 ‰ en 1820-1841. Les naissances illégitimes, même si nous n’avons pas de chiffres plus anciens, restent tardivement significatives : autour d’une naissance sur dix entre 1885 et 1910, supérieure aux chiffres de l’ensemble de la France à la fin du demi-siècle précédent (7,2 %).

A cette population grouillante, d’autant plus dangereuse qu’elle est par essence presque vouée, par son instabilité native, aux coups du sort et donc potentiellement criminelle, s’en adjoint une autre, tout aussi mouvante et instable, issue des migrations vers les grands centres. Face à l’augmentation de la population stéphanoise, l’accroissement naturel paraît bien souvent en retrait : représentant entre 1841 et 1861 plus de 70 % de cette augmentation totale, il descend entre 1872 et 1891 autour ou en dessous de 50 %, pour finalement entre 1891 et 1901 n’en représenter qu’à peine 20 %. Entre 1901 et 1911 même, on note un déficit naturel de 662 personnes pour une augmentation malgré tout de plus de 2 100 habitants. A la veille de la Première Guerre mondiale, les stéphanois sont donc pour l’essentiel des descendants d’étrangers. Etrangers à la ville, et non cependant au pays : jusqu’en 1911, le nombre des étrangers ne dépasse guère dans la ville 1 500 à 1 600 personnes, sur plus de 140 000 habitants. Et d’ailleurs, l’installation en ville n’empêche pas, à une échéance qui ne dépasse guère la génération, l’apparition rapide d’un sentiment d’appartenance. On vient rarement de loin — d’un rayon de quelques dizaines de kilomètres tout au plus — et l’on s’intègre vite à la vie du quartier 13 . Le phénomène est comparable à Roanne, qui recrute localement l’essentiel de son solde migratoire 14 .

Il reste que la ville qui attire et grossit, au rythme du développement industriel, est un lieu où plus qu’ailleurs on stigmatise les errements, parallèlement à l’errance : les autorités, dès le milieu de la monarchie de Juillet, sont convaincues du caractère criminogène du milieu urbain. Et dans l’ensemble, de fait, il existe un parallélisme entre l’essor de la population et celui de la délinquance, jusqu’en 1914 au moins. Si on peut évidemment y voir le fait d’un maillage policier autrement plus serré qu’à la campagne, la chose ne laisse pas de frapper les contemporains 15 .

Quand bien même en réalité des études plus précises montreraient qu’à la veille de la Première Guerre mondiale les villes ont un taux de violence criminelle inférieure à celui de certaines zones rurales, la ville délinquante et immorale reste un poncif, et du reste la violence demeure bien parallèle aux périodes de poussée urbaine. Elle traduit par exemple dans la Loire l’accroissement démographique de Saint-Etienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, et se stabilise quand la population fait de même : c’est le mouvement qui pousse au crime, l’errance qui est dangereuse. La délinquance est un signe de la difficulté de ce moment qu’est l’adaptation à un nouveau milieu, à un nouveau mode de vie et de travail 16 .

Cela dit, la perception du crime et de l’errance change au cours du XIXe siècle. En 1830-1840, il est admis que le vagabondage juvénile conduit au crime, mais également qu’il est un facteur de subversion ; à Paris, après les journées de juillet 1830 et les troubles sociaux d’août, le choléra en rajoute : les miséreux sont en première ligne des victimes, et de l’insurrection des 5 et 6 juin 1832. Les témoins signalent le rôle des enfants errants sur les barricades : le préfet Cauler, puis Tocqueville en 1848. Plus largement, on se méfie du célibataire, du déraciné ; la solitude conduit aux plus dangereuses promiscuités urbaines. Dans le plan d’extinction du paupérisme présenté par Louis-Napoléon Bonaparte, on retrouve cette idée que la mendicité a des causes sociales et économiques. Et la loi électorale du 31 mai 1850 impose pour être électeur une résidence fixe d’au moins trois ans : le vagabond est exclu du corps électoral, que son vagabondage soit de misère ou de travail. L’image a la vie dure, et se retrouve presque identique avec la Commune : plus de six cents enfants auraient alors été arrêtés, les armes à la main, parmi ses défenseurs 17 .

Les mesures édictées par la Troisième République face à la « question sociale » reprennent celles du Second Empire libéral : mutuelles, caisses de retraites…, facultatives, favorisant l’épargne et la prévoyance, dans un clair but de moralisation : idéal de rentier ? Et il faut attendre la toute fin du XIXe siècle pour que l’on commence – timidement – à raisonner en termes de droit : retraite des mineurs (1894), accidents de travail (1898). En 1890 est officiellement supprimé le livret ouvrier : « l’ouvrier quitte son statut douteux qui peut faire de lui un vagabond pour devenir un travailleur » 18 .

A cette « pathologie de l’entrée en ville » 19 s’ajoutent les conditions même de vie. Lieu d’entassement d’activités et de logements, de grouillement d’hommes, la ville concentre sur un faible espace des difficultés ailleurs plus diffuses et moins visibles. Les municipalités restent durablement en retard sur les besoins : manque d’eau potable, taudis, éclairage public bénéficiant d’abord au centre ville et aux bâtiments prestigieux, égouts insuffisants 20 … Dans le domaine des logements notamment, Saint-Etienne détient le triste record de l’entassement : entre 1872 et 1906, le nombre de logements passe de 36 495 à 44 479, moins de 20 % d’augmentation face aux 55 % d’accroissement de la population. La ville en 1911 est la première de France pour la proportion de logements surpeuplés : 34 % 21 . En 1911 toujours, 20 % de la population vit dans des appartements d’une seule pièce 22 . A ceci s’ajoute le caractère passablement anarchique des constructions, qui n’entame guère une forme déjà ancrée de ségrégation sociale : les passementiers sur les hauteurs, les armuriers à Villebœuf, les mineurs au Soleil, les teinturiers au pied de Valbenoîte et de la Rivière, le quartier de Châteaucreux successivement disputé par les mineurs, les cheminots puis les employés du Casino. Les beaux quartiers en revanche se concentrent autour de la place Jacquard et de la place de l’Hôtel de Ville 23 . Les rénovations du centre poussent d’ailleurs les populations modestes vers les marges et renforcent le phénomène, à Saint-Etienne dès la fin du Second Empire 24 .

En 1888, le Dr Fleury, directeur du Bureau municipal d’hygiène et de statistique, peut décrire ainsi « l’ancien berceau de la cité » (quartiers de Beaubrun, Polignais, rue Sainte-Barbe, Grand’Eglise) avec ses maisons anciennes et basses des XVIe et XVIIe siècles, ses rez-de-chaussée humides au sol de terre, ses fenêtres rares et étroites laissant à peine passer le jour, ses cours exiguës en enfilade aux eaux pluviales et ménagères stagnantes. La promiscuité, le manque d’hygiène et d’aération en font des foyers d’épidémie ; la variole notamment s’y propage facilement, la phtisie y fait des ravages. Car la profession des habitants, dont bon nombre travaillent aux mines, ne peut seule expliquer une mortalité élevée. D’autres secteurs de la ville, le Soleil notamment avec une population analogue, ont des statistiques plus satisfaisantes. Dans le quartier du Soleil, de Méons, du Treyve en effet, les constructions sont plus récentes et hygiéniques. Les logements, mieux éclairés et moins humides, sont séparés par de grands espaces libres, terrains vagues ou jardins, qui facilitent l’aération. Conséquence de ces poches de taudis plus que de la pauvreté, la durée moyenne de vie s’établit à Saint-Etienne à 27 ans et 7 mois en 1858-1862, 36 ans et 4 mois en 1879-1883 25 .

Le plus étrange est que la situation est à peu près décrite à l’identique à la fin des années 1930 26 . Une jeune assistante sociale note ainsi en 1938 l’immoralité, qui se combine aux taudis, à la misère, aux tares physiques et mentales. Le père, rebuté par l’unique pièce encombrée et enfumée, préfère à la sortie du travail aller au café « ou… ailleurs ». La femme, peu soucieuse de sa dignité de mère, est incapable de rendre son intérieur tant soit peu attrayant. Et les enfants poussent, comme ils peuvent ou comme ils veulent, « sans aucune direction et sont exposés à tous les dangers de la rue. » Un tel désordre familial conduit à des unions temporaires et successives et contamine, par son exemple, la jeunesse. Les mauvais lieux sont nombreux, notamment rue Tarentaize quelques « cafés arabes : petites portes, fenêtres basses aux rideaux épais, où un pick-up dévide toute la journée des airs à la mode, et où bien des vies se gâchent… L’un d’eux est à la place de l’ancienne “Charité“… » Et de relever, associant taudis, pauvreté et immoralité, deux exemples particulièrement sordides et dont la presse locale s’est faite l’écho : un père qui prostituait sa fille, un frère qui de même vendait sa sœur. C’est du reste dans ces quartiers les plus populeux et ouvriers, peuplés de célibataires et d’immigrants, que la prostitution est la plus visible 27 .

S’y ajoutent d’autres éléments, particulièrement le taux de réformés atteignant à Saint-Etienne en 1881-1890 27,5 % (dont 5,2 % pour débilité constitutionnelle, 3,2 % pour défaut de taille, 2,5 % pour rachitisme ou déformation des membres) 28 , et l’alcoolisme : entre 1884 et 1911, la consommation moyenne par habitant est presque toujours supérieure à 200 litres de vin par an, s’approchant et même dépassant parfois 300 litres en fin de période : le double de la moyenne française 29 .

Evidemment, il en faut peu pour glisser dès lors vers une sorte de célébration passéiste de la campagne, le paysan étant réputé sage et simple, et opposée à l’industrie et ses ouvriers forcément socialistes et dangereux. On en trouve localement quelques exemples, comme le poète Louis Mercier (né à Coutouvre en 1870), qui publie entre autres dans le patois local, mais obtiendra une audience supérieure à celle de ses poèmes grâce à son poste de rédacteur en chef du principal hebdomadaire du nord du département, Le Journal de Roanne, dès avant la Première guerre mondiale et jusqu’à la Libération 30 .

Population récente, plus ou moins errante, alcoolique, pauvre, immorale : la ville concentre tous les marqueurs de la déviance. L’alcoolisme rend fou et criminel ; il entraîne l’épilepsie et la tuberculose. La tuberculose est associée à la masturbation ; elle est le résultat d’une déviance morale. Le communard est un alcoolique, la subversion a une cause biologique ; plus largement, c’est par l’alcool que le malade ou le fou deviennent criminels. D’ailleurs, le maximum criminel de 1890-1895 correspond à un maximum de consommation d’alcool. Les naissances contrefaites, débiles ou difformes, montrent que chez l’ouvrier le travail épuise, mais aussi l’alcool et la syphilis. C’est devant l’alcoolique et le syphilitique que la peur de l’hérédité est la plus forte 31 . Fatalement pourrait-on dire, Saint-Etienne se devrait d’être au XIXe siècle une ville marquée par le crime et la déviance. La réalité est plus contrastée.

En 1830, Valentin Smith dénombre pour le seul arrondissement de Saint-Etienne 133 prévenus pour délit et relève que l’arrondissement compte un prévenu de délit pour 1 122 habitants (en 1822), contre un pour 937 dans la Loire et un pour 800 en France. En 1831, l’arrondissement compte 27 prévenus pour crime, soit un rapport d’un accusé pour crime contre les personnes pour 11 476 habitants, pour 53 670 dans l’ensemble du département et pour 19 000 en France ; les accusés de crime contre les propriétés sont respectivement de un pour 12 432, 14 450 et 60 000 32 .

Par la suite, les chiffres suivent une progression fort peu rectiligne. En 1848, les accusés de crime sont 78 dans la Loire : leur nombre a triplé en quinze ans ; ils sont 32 en 1887, retrouvant à peu près le niveau qu’ils avaient cinquante ans auparavant. En 1848, la Loire compte 1 617 prévenus de délit, dont 508 pour le seul tribunal d’arrondissement de Saint-Etienne 33 , ils sont 3 019 en 1887 pour l’ensemble du département 34 .

La même impression est donnée par les chiffres récapitulatifs publiés en 1882 : entre 1831 et 1880, le nombre d’accusés de crime par rapport à la population est en France de 17 pour 100 000 habitants, contre 13 pour 100 000 dans la Loire ; le nombre moyen annuel d’accusés de crime est pour la même période de 64 (23 contre l’ordre public et les personnes, 41 contre les propriétés) dans le département. Globalement du reste, la courbe nationale du nombre des accusations montre une baisse globale entre 1931 et 1880, de 5 300 à 3 200 environ 35 .

On peut donc s’interroger sur la nature même de la délinquance ressentie par les contemporains, et sans doute établir une distinction entre la criminalité réelle et le sentiment d’insécurité, à la manière actuelle. Car si en effet les délits augmentent, qui peuvent facilement alimenter les gazettes et les discussions, les crimes pour leur part suivent une progression beaucoup moins massive et peuvent à l’occasion régresser. On peut s’interroger aussi sur la part d’idéologie et d’a priori que recèle au XIXe siècle la dénonciation de la délinquance. A la fin du siècle, à peu près au moment de la Commune, se fait la relation ville-criminalité. On relève alors dans le milieu urbain les séquelles du processus d’industrialisation, on craint la vaste population déracinée et désorganisée qui s’y entasse, à partir d’études qui montrent la supériorité de la délinquance urbaine. Ce n’est cependant pas la ville en soi qui est criminogène, mais les populations urbaines jeunes et non encore intégrées 36 .

Cependant, si Valentin Smith insiste sur la sur-représentation criminelle de Saint-Etienne, il en donne, dès 1832, une explication essentiellement sociale 37 : elle est selon lui liée à l’industrie et plus particulièrement aux difficultés économiques des six premiers mois de 1831. Il relève sur cette période dix affaires criminelles et vingt et un accusés, alors que les six autres mois, marqués par la reprise, n’ont vu que cinq affaires et six accusés. En 1832, le commerce étant redevenu florissant, on ne compte (jusqu’en octobre cependant) que cinq affaires criminelles et cinq accusés. Du reste, les crimes sont nettement le fait de personnes de basse extraction : sur les vingt-sept prévenus de 1831, dix-sept ne savent ni lire ni écrire (soit 63 %, comparable aux 66 % de l’ensemble du département et aux 62 % de la France entière). Pour près de la moitié (48 %) ils sont nés hors du département, mais là encore les proportions du reste de la France sont comparables 38 .

Au total, la Loire fait partie de ces départements possédant un haut niveau d’urbanisation et un bas niveau de criminalité, comme le Pas-de-Calais par exemple 39 . La chose est particulièrement visible dans les documents récapitulatifs publiés en 1882. Entre 1831 et 1880, la carte représentant les accusés de crimes contre l’ordre public et les personnes montre que le rapport entre le crime et l’urbanisation n’est que partiel : le Nord, le Rhône, la Seine, les Bouches-du-Rhône en montrent un nombre important, les départements du Centre (du Loir-et-Cher à la Lozère) en sont moins victimes, mais le Puy-de-Dôme, l’Ouest (Finistère, Seine Inférieure) sont en contradiction avec le schéma général 40 .

Et que l’on fasse de la criminalité et de son évolution un symptôme du passage d’une société rurale ou pré-industrielle à une société industrielle et urbaine, élargissant en cela le propos, ne change finalement pas grand-chose. Une étude a pu montrer d’abord une criminalité fondée sur les violences urbaines, puis laissant la place aux vols, le tournant se situant dans les années 1880, lorsque la société industrielle s’installe après une période de transition. Dans ce schéma, la violence serait plutôt rurale, marqueur des sociétés traditionnelles et expression des conflits sociaux. Sa présence dans les villes de la première moitié du XIXe siècle serait alors la trace des conflits et des frustrations dus à l’urbanisation et à l’industrialisation. Sa baisse ensuite montrerait une acclimatation à la vie urbaine, une victoire des valeurs et de l’organisation sociales propres à la ville, en même temps que le fait que la violence est plus intolérable en ville et y fait l’objet d’une poursuite et d’une répression plus sévères. 41 La ville en effet n’est pas en soi criminogène. Elle fournit simplement davantage d’occasions de crime, en même temps que sa population plus importante les rend plus difficiles à résoudre. Cette thèse, remarquable par sa volonté de démontrer le caractère éminemment social de la criminalité, et de rejeter les explications renvoyant le crime à quelque chose d’irrationnel, relevant du dysfonctionnement de l’individu, ne modifie cependant en rien la perception que le public peut avoir de la délinquance.

En réalité, il est tentant de distinguer délinquance et criminalité : les délits augmentent, et peuvent donner un sentiment d’insécurité, quand le nombre des crimes évolue peu, ou de façon moins régulière et plus aléatoire ; leur petite quantité leur donne une visibilité moindre, alors même que leur gravité, que la presse par exemple peut reprendre, compense largement leur rareté.

Ce que Valentin Smith fait pour une seule année, d’autres l’ont fait sur une plus grande échelle 42 ; globalement, les remarques sont concordantes. Dans l’ensemble, il n’y a pas de vraie corrélation entre le nombre de criminels venant de l’extérieur de l’arrondissement et l’idée que le dépaysement pousse au crime : la répartition des délinquants par lieu de naissance reprend l’origine de l’ensemble de la population. Le déracinement cependant, associé à la misère et à la solitude, peut être un facteur criminogène : c’est vrai pour les vols de nécessité, pour les délits contre les mœurs, mais pas pour les crimes contre la propriété ou les délits contre les personnes 43 . Autrement dit, l’immigration, la poussée démographique peuvent être en lien avec la criminalité. Ainsi, les délits augmentent jusqu’en 1880 ; parallèlement, la population de la ville de Saint-Etienne connaît un essor remarquable, quadruplant en à peine plus d’un demi-siècle (1820 : 31 544, 1841 : 66 308, 1876 : 126 018 habitants). Ils baissent entre 1880 et 1886, comme baisse la population stéphanoise (1881 : 126 813, 1886 : 117 875 habitants). Ils se stabilisent ensuite, alors que la population n’augmente plus que petitement (1891 : 133 443, 1906 : 146 836 habitants) 44 . De sorte que l’on peut dire que la poussée démographique correspond à une poussée criminelle dans un milieu fortement urbain et industrialisé, dans la mesure où elle provoque des concentrations humaines exceptionnelles et, partant, difficiles à gérer. La cause des troubles est dans l’instabilité, l’incertitude, le déséquilibre ainsi provoqués, davantage que dans l’immigration elle-même.

Elle s’ajoute d’ailleurs aux conditions économiques : le maximum de 1880 correspond aussi à une crise qui concerne l’ensemble de l’économie locale 45 . La criminalité a donc beaucoup à voir avec l’origine sociale de ses auteurs. Pour 54,2 %, les condamnés de la cour d’assises entre 1830 et 1848 travaillent dans l’industrie, contre 25,5 % dans l’agriculture ; y dominent particulièrement les ouvriers de la grande industrie (textile, forges, houillères) : 34,4 % des condamnés 46 . Entre 1865 et 1885, les ouvriers (mineurs, armuriers, ouvriers du textile, de la métallurgie, du bâtiment) représentent 40 à 55 % des accusés, alors que régresse le poids du monde agricole : de 16,4 à 2,7 %. Les métiers du commerce (négociants et marchands, mais aussi colporteurs et cabaretiers) passent pour leur part de 9,2 à 18,3 %, et les manœuvres de 7 à 12,2 % 47 . Plus précisément, Claude Chatelard note que les mineurs représentent de 13,3 (1842) à 17 % (1905) du total des prévenus, les ouvriers du textile de 11,3 à 6 %, les ouvriers métallurgistes de 5 à 1,6 %, les ouvriers qualifiés de 14,6 à 17,3 %, les commerçants (où sont comptabilisés beaucoup de petits artisans, boutiquiers, chiffonniers et colporteurs) de 10,9 à 12,3 %, les sans profession de 8,6 à 15,4 %, les agriculteurs enfin de 7,6 à 3,8 % 48 .

Parallèlement, le poids des grands centres industriels est fort : Saint-Etienne (17 % de la population du département) fournit entre 1830 et 1848 34,12 % des condamnés ; de Firminy, Rive-de-Gier, Saint-Chamond et Le Chambon-Feugerolles (5,5 % de la population du département) proviennent 9,2 % des condamnés (dont 6,02 % de la seule ville de Saint-Chamond, qui possède une solide réputation de débauche et de crapulerie). Roanne (3 % de la population) fournit pour sa part 4,95 % des condamnés. Les petites communes rurales comptent certes 34 % des condamnés, mais 70 % de la population du département 49 . Sur une période plus longue, et en sortant des seuls crimes pour y adjoindre les délits, Saint-Etienne représente de 55,2 % (1842) à 66,7 % (1905) des accusés du département 50 . La délinquance est donc un phénomène essentiellement urbain : Saint-Etienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier y dominent nettement 51 .

Il est finalement difficile de dire ce qui, de l’accumulation d’hommes ou de leur activité industrielle détermine la délinquance ; sa prédominance dans la population urbaine et ouvrière est cependant avérée.

Cette délinquance est aussi avant tout une délinquance de misère. En atteste le poids des crimes contre les biens : 75,08 % entre 1830 et 1848 52 . Entre 1865 et 1885 la chose est moins nette puisque les crimes contre les personnes et les mœurs atteignent 47,8 %, contre 40,4 % pour les atteintes à la propriété. Les vols qualifiés représentent néanmoins à eux seuls 30,5 % des affaires jugées, et parmi eux 10 à 25 % sont des vols d’objets de première nécessité 53 . Sur une plus longue période, les crimes et délits contre la propriété dominent entre 1842 et 1882 (environ la moitié de l’effectif), puis régressent, laissant finalement en 1905 la première place aux délits et crimes contre la personne. Là encore, le parallèle avec la forte poussée urbaine que connaît Saint-Etienne dans la même période est tentant. Les vols d’objets de première nécessité représentent jusqu’à la moitié du total des vols ; singulièrement, les vols de charbon augmentent parallèlement à la production houillère. La misère apparaît bien comme une cause importante de la délinquance, d’autant que les voleurs sont pour la plupart de condition modeste : manœuvres, mineurs, ouvriers… 54 On peut y ajouter la mendicité et le vagabondage, phénomène urbain important, qui concerne beaucoup d’invalides et très peu de jeunes 55 : le travail, qui blesse et mutile, mène aussi de quelque façon à la délinquance.

De façon tout à fait symptomatique, on retrouve dans la répartition de la criminalité dans la ville les poches de pauvreté déjà signalées : en 1905, les trois quarts des prévenus stéphanois habitent les cantons sud-est et sud-ouest, et ce dernier (rues Tarentaize, Polignais, du Puy) en regroupe à lui seul 37,2 % 56 . En d’autres termes, la profession seule, ni l’origine sociale, ne peuvent tout expliquer : les conditions de vie, l’hygiène, la promiscuité aussi ont à voir avec la délinquance ; les hygiénistes somme toute n’ont pas tort de les stigmatiser…

Cependant, si on peut à leur suite gloser sur les mauvais exemples donnés dans de tels milieux aux enfants, la délinquance juvénile reste un phénomène marginal. Entre 1830 et 1848, les criminels condamnés n’ont que rarement moins de quinze ans (0,82 %), mais les seize-vingt ans y sont 17,47 % et les seize-vingt et un ans sont la tranche d’âge la plus représentée avec 23,37 % 57 . De même entre 1865 et 1885, les moins de seize ans sont très peu nombreux, mais les seize-vingt et un ans représentent entre 15 et 25 % des accusés 58 . Sur la période 1842-1905, les moins de seize ans vont de 5,1 à 2,1 % ; les seize-vingt et un ans en revanche représentent le quart des prévenus pour crimes et délits (plus du tiers en 1842, un quart en 1905) 59 . Claude Chatelard insiste sur cette période de risque qu’est la fin de l’adolescence et le passage à l’âge adulte : en 1905, les moins de seize ans représentent 24 % de la population de Saint-Etienne et 1,8 % des délinquants et criminels, les seize-vingt et un ans 10,7 % de la population et 26,6 % des délinquants et criminels, et les vingt-deux-quarante ans respectivement 32,2 et 53,7 % 60 . Claude Chatelard n’a apparemment pas cherché de corrélation entre l’âge et le taux de récidive ; les chiffres qu’il donne (en 1882, la récidive concerne environ la moitié des prévenus, et touche la plupart des délits, avec des nuances cependant : 47,6 % des vols, 76,9 % des outrages aux mœurs) montrent cependant que le phénomène est important 61 . On peut toutefois en rapprocher d’autres éléments, comme la description d’une sorte de « milieu » des jeunes délinquants, avec des caractéristiques récurrentes : petite taille, tatouages, surnoms, vocabulaire particulier, et même une désignation dans le langage courant : « cailloux » ou « apaches » 62 . On peut également relever l’existence d’un phénomène de bandes, qui cependant tend à s’amenuiser : maximum en 1842-1843 (7,7 % des délits, 10,8 % des crimes), puis lente baisse jusqu’en 1905 (9,1 % des crimes, 4,3 % des délits) 63 . Claude Chatelard cependant, en y voyant un corollaire de la misère et du déracinement, biaise un peu la question puisqu’on peut du coup considérer les bandes, non comme une délinquance organisée, mais comme le résultat d’un regroupement temporaire d’intérêts. Là non plus, il n’y a pas de croisement avec les données d’âge. La jeunesse enfin paraît être associée à la modicité des délits : en 1882, 54,1 % des vols de moins de dix francs sont le fait des moins de vingt et un ans, en 1860, 53,3 % des vols de dix à cinquante francs sont dus à des mineurs 64 . Ceci renforce l’image d’une délinquance d’instabilité, à un âge où se pose la question de l’installation dans le travail, et le départ du foyer parental. Du reste chez les jeunes prévenus, ce sont les vols qui dominent 65 . Il n’empêche : les contemporains craignent cette criminalité particulière, malgré son apparente modicité, puisqu’elle est grosse de menaces futures : « la criminalité de demain est l’enfance coupable d’aujourd’hui » 66 .

De la même façon que les jeunes, les femmes sont nettement minoritaires : 10 à 15 % des prévenus entre 1842 et 1905, et à la cour d’assises entre 1865 et 1885 : 11,5 % 67 .

Si on récapitule : parallélisme entre la criminalité et les poussées de population, prédominance de la délinquance dans les zones urbaines et industrielles, corrélation avec la misère, les crises économiques et les quartiers les plus déshérités, le tout incarné par un jeune homme poursuivi pour vol. La remarque un rien désabusée d’Eugène Borie au milieu des années 1930, à propos de l’assistance, peut finalement s’étendre à la délinquance :

« Peu de villes en France ont autant de besoin que Saint-Etienne et un coefficient d’assistance aussi lourd. Cela tient à ce que sa population est presque exclusivement ouvrière et que son développement a été très rapide. » 68

Au vu de ce qui précède, on comprend d’ailleurs que l’assistance aux enfants, aux familles…, est une nécessité qui peut s’apparenter à une forme de prévention de la délinquance. A l’inverse on peut noter le caractère exemplaire, quoi que relativement isolé, de l’œuvre fondée dans le canton de Saint-Just-en-Chevalet par la baronne de Rochetaillée, appelée Le Travail dans la famille, afin de maintenir dans leur région les jeunes filles qui auraient été tentées d’aller chercher du travail en ville ; en 1912, elle occupe à des travaux de couture et de broderie cent vingt-cinq jeunes filles 69 . Et il faut souligner la grande clairvoyance de Valentin Smith qui, dès 1831, insiste sur la nécessité de la prévoyance : il faut que « la loi veille sur l’éducation de l’homme, qu’elle se fasse son tuteur, que s’emparant de lui à son berceau, elle le suive dans son enfance comme dans sa jeunesse, et toujours pour l’instruire et le protéger. » 70

Si la place de l’enfance délinquante est difficile à cerner, relevant davantage de la sensibilité du public que de son importance, on peut cependant signaler que cette sensibilité à la délinquance des jeunes se traduit également par des actes officiels, qui s’attaquent à certaines manifestations rendant sa présence trop visible et indésirable. C’est le cas de quatre arrêtés municipaux 71 .

Le 24 fructidor an VII (11 septembre 1801) est ainsi pris un arrêté, le maire ayant été « instruit que des troupes considérables d’enfants se rassemblent aux diverses extrémités de la ville et là s’attaquent à coups de frondes. » En raison du danger qui peut en résulter, pour les passants comme pour les enfants eux-mêmes, mais aussi parce que les parents « sont les garants naturels des désordres commis par leurs enfants [et] qu’il importe de les contraindre à prendre sur eux l’ascendant qu’ils ne devroient jamais perdre », il est fait appel à la sévérité : le commissaire de police est invité à disperser tout attroupement d’enfants pouvant être dangereux. Ceux qui contreviendront à cette défense seront l’objet d’un procès-verbal dressé contre leurs parents ou responsable légal, poursuivis et punis de trois jours de prison et de six mois en cas de récidive.

Le 18 avril 1871, le maire de nouveau se saisit du problème, qui ressurgit à la suite d’une bataille rangée à laquelle se sont livrés sept à huit cents enfants venus de plusieurs quartiers de la ville, le 16 avril précédent, sur le boulevard et dans la plaine du Marais, à coups de fronde encore. Dès lors, tout jet de pierre ou autre projectile, à la main ou à l’aide de frondes, est interdit. Les parents sont déclarés responsables des condamnations de leurs enfants. On notera que d’après le commissaire central, de tels agissements sont habituels les jeudis et dimanches entre 14 et 16 heures, et concernent surtout des jeunes venus du quartier du Treuil (haut et bas), de la Terrasse et du Soleil : autant de quartiers à dominante ouvrière, et relativement excentrés. Par l’âge, l’origine sociale et géographique de ses protagonistes, ce phénomène est donc une affaire de marges. Il est bien difficile cependant de dire s’il s’agit d’une manifestation d’un phénomène de bandes, du résultat d’une rivalité entre quartiers, ou tout simplement d’un jeu bête et dangereux.

Moins dangereux sans doute, mais pas forcément moins grave : le 19 juin 1878 sont interdites « les huées et les insultes des enfants à l’adresse des infirmes et des aliénés inoffensifs », au prétexte qu’elles peuvent être causes d’accidents « déplorables ». La vigilance des forces de l’ordre est dès lors particulièrement appelée sur les insultes, huées ou provocations, par geste ou parole, envers les « personnes infirmes, ivres, idiotes ou simplement monomanes. »

Le jeune est violent, dangereux et moqueur. Ses parents, plus ou moins irresponsables (dans la classe ouvrière surtout), sont rappelés à leurs devoirs à son endroit : devoirs de surveillance, mais aussi de sévérité et de contrainte. De quelque façon donc, la municipalité se mêle d’éducation en même temps que de la répression des troubles à l’ordre public. Et c’est finalement l’errance qui est le signe d’un désœuvrement suspect. Le 25 septembre 1920, le maire Louis Soulié juge utile, en raison du nombre de plus en plus élevé d’enfants qui, laissés à l’abandon par leurs parents, se réunissent dans les rues, y contractent des habitudes d’oisiveté, troublent l’ordre public et risquent en outre d’être victimes d’accidents, d’interdire aux parents ou responsables légaux d’abandonner leurs enfants sur la voie publique, rappelant d’ailleurs que la ville ne manque ni d’études surveillées gratuites dans les écoles primaires, ni de patronages scolaires. Les contrevenants seront poursuivis pour ce fait, sans préjudice des poursuites encourues par ailleurs du fait des lois sur l’enseignement obligatoire.

En un peu plus d’un siècle donc, quatre textes répriment, sur le territoire de la commune de Saint-Etienne, les regroupements d’enfants. La part des récriminations du voisinage, mais aussi d’une sorte de seuil de tolérance devant ces bandes nombreuses et sans but, paraît grande. L’enfant errant, dangereux, menaçant, est précocement dénoncé, comme sont relevés très tôt le rôle éducatif et la responsabilité des familles.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les pages qui suivent. L’enfance, qui devient un sujet littéraire 72 , de droit comme de préoccupation des édiles et plus largement de l’ensemble de la population, est étudiée dans un cadre départemental où se juxtaposent zones rurales et urbaines, agriculture et grande industrie, montagnes et plaines ; l’espace est restreint, mais assez varié pour permettre les comparaisons. La Loire également est notre département de naissance ; certains lieux, certains noms cités possèdent une charge affective qu’il serait inutile de nier. Le cadre choisi est donc un peu plus qu’une simple subdivision administrative. Le sujet en revanche est la suite d’un travail de commande par l’Association départementale de Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA, plus rapidement appelée la Sauvegarde), achevé en 1991 et destiné à resituer les cinquante années d’existence de cette association dans l’histoire économique, sociale et culturelle du département de la Loire 73 . En ce sens, même si l’actualité a depuis régulièrement mis le sujet des jeunes délinquants en lumière, et a pu entretenir l’intérêt et la réflexion, elle n’est pas à leur origine. Ce travail a été repris ici, et développé, mais avec une perspective un peu différente. La référence centrale à l’association de Sauvegarde disparaît, la période étudiée est déplacée. Mais au centre reste la protection de l’enfance, dans sa partie la plus instable : celle qui précisément a donné des raisons pour que l’on s’intéresse à elle. Enfants abandonnés par leurs parents, ou retirés à leur famille : le milieu familial est en cause, que le législateur entend surveiller, sinon contrôler. Enfants délinquants aussi : leur comportement peut les rendre dangereux pour la société, qui dès lors entreprend de s’en protéger, et éventuellement de les éduquer. D’où une première partie destinée à étudier les prises en charge mises en place par les pouvoirs publics : Assistance publique et justice, occasion aussi de revenir sur l’évolution judiciaire du siècle et sa progressive prise en compte de la personnalité de l’enfant. En ce sens, il s’agit d’une sorte de toile de fond, sur laquelle se découpe l’essentiel de l’étude, parce qu’il nous paraît plus spécifique au département : les prises en charge privées de l’enfance en danger, soit qu’elles suppléent, soit qu’elles complètent l’offre publique en ce domaine.

Ces prises en charge privées sont distinguées selon un plan grossièrement chronologique. Celles du XIXe siècle relèvent pour l’essentiel de volontés individuelles, poussées par un désir d’améliorer la vie des autres (justiciables à rééduquer, société à préserver de ce danger) qui relève d’une certaine philanthropie. La religion peut être un puissant adjuvant de ce mouvement. Il est du reste remarquable de constater la coïncidence que constitue, dans une période courte, mais sur l’ensemble du territoire national, la création de plusieurs œuvres destinées aux jeunes détenus, autour de 1835-1840 : celle du père Rey à Oullins en 1835, Mettray, Marseille (abbé Fissiaux), Bordeaux (abbé Dupuch) en 1839, Saint-Ilan en 1843, sans compter même une éphémère tentative en 1827 à Paris par l’abbé Auzoux. Et en 1842, Don Bosco ouvre à Turin son premier oratoire 74 . Il existe visiblement ici un mouvement important, à forte connotation catholique, qui dépasse les frontières de la France, et que la loi du 5 août 1850 75 finalement ne viendra qu’entériner, en encourageant les colonies pénitentiaires agricoles privées 76 . Après les journées de 1848, c’est en effet le travail agricole qui est préconisé afin de réhabiliter et moraliser les jeunes détenus condamnés à une peine inférieure à deux ans, et leur éviter la promiscuité des prisons ordinaires.

Dans la Loire, le rôle des entreprises et d’une forme de paternalisme est important dans le domaine des œuvres de protection de l’enfance, au sens large. Quand bien même d’ailleurs une volonté gouvernementale existerait de créer de nouvelles institutions, elle serait ici inopérante sans le relais des élites locales, économiques pour l’essentiel.

Dans la Loire, 1850 correspond à l’ouverture de la colonie agricole des Trouillères, le premier, quoique éphémère, établissement de ce genre dans le département, pour les garçons tout au moins. Il est sans doute tardif, mais finalement plus original que l’établissement du Refuge ouvert dès 1838 et qui reprend le modèle des Bons Pasteurs : contemporain de Mettray et de Cîteaux, à quelques années près, il s’en distingue par son intention d’associer à l’éloignement de la ville et au travail des champs, un enseignement agricole permettant de développer la région où il s’installe. A ce double titre, de la relative antériorité et de l’originalité du projet, la colonie agricole des Trouillères nous paraît constituer un élément fondateur. A la différence des œuvres précédentes, il y existe ce que l’on appellerait aujourd’hui un projet éducatif, passablement brouillon sans doute et peut-être fort hypocrite, mais qui du moins dépasse le stade de l’apport de main-d’œuvre aux industries locales.

Parallèlement, de nombreuses œuvres privées, dues largement aux entreprises, parfois à des initiatives plus populaires (mutuelles et coopératives), entreprennent une sorte de maillage social de la population, depuis la protection de l’enfant et de la mère, jusqu’à celui des orphelins, jeunes ouvriers et enfants en danger moral. Une certaine spécialisation des œuvres s’opère.

Ces deux mouvements convergent, dans la fin du XIXe siècle, vers la création de deux œuvres, le Sauvetage de l’enfance, lui aussi provisoire mais qui illustre une volonté de privilégier le recours au placement familial, et la colonie agricole et industrielle de Saint-Genest-Lerpt, plus durable mais qui reprend le modèle plus classique de l’enfermement et du travail des champs comme outils de régénération. Toutefois, les méthodes éducatives employées y paraissent plus innovantes que ce que cette simple référence à l’enfermement et à l’agriculture laisse supposer.

Après la Première Guerre mondiale, la perspective change. Le cadre d’intervention fait davantage la place à une forme de spécialisation professionnelle, d’abord médicale. Dans les années trente, il se réorganise, et au nom de l’efficacité entreprend d’associer toutes les œuvres, publiques et privées. Cette association a pu exister dans la période précédente ; elle est désormais consciente, sinon organisée. Et elle aboutit à la constitution d’un secteur cohérent de la protection de l’enfance, où encore aujourd’hui le secteur privé possède une place prépondérante, avec l’accord au moins tacite de la puissance publique. Avec la décentralisation des années 1980, et l’apparition d’un nouvel acteur : le Conseil général, il n’est pas exclu que l’équilibre institutionnel issu des années 1950 soit remis en cause, d’où notre volonté de ne pas pousser trop l’étude vers la période la plus récente, sauf exception, afin de mettre surtout en avant les permanences.

La Première Guerre mondiale constitue donc une rupture, mais les réorganisations d’après-guerre sont finalement assez durables et fondatrices pour être encore en partie visibles aujourd’hui. C’est pourquoi les années 1950 ont été choisies pour clore l’étude : assez récentes encore pour donner lieu à témoignages, assez éloignées pour être dépassionnées, et marquées surtout dans le domaine qui nous intéresse par d’importants renouvellements.

Vers 1950-1955 en effet, le paysage change : un personnage aussi marquant que Marinette Heurtier disparaît, alors que le Service social du tribunal embauche sa première assistante sociale diplômée, que l’achat d’une 2cv permet désormais des déplacements et donc un travail un peu plus faciles et efficaces, que la Maison d’accueil pour garçons déménage, et qu’Antoine Pinay laisse à Paul Guichard la présidence du Comité de patronage. Par ces nombreux changements dont certains sont anecdotiques, mais dont le nombre seul fait sens, c’est un changement de génération qui s’opère, chez les travailleurs sociaux comme chez les dirigeants de l’œuvre qui concentre l’essentiel des activités dans le secteur de l’enfance délinquante.

Entre la mise en place de ce secteur de la protection de l’enfance, et sa spécialisation dans la période récente, se situe notre travail. Le champ chronologique adopté permet de faire apparaître les évolutions. Bien sûr, la parenthèse centenaire flatte l’œil, mais elle n’est pas pour autant arbitraire. Ces bornes cependant sont moins impératives qu’indicatives : ce sont des points de repère, avec lesquels nous avons parfois pris quelques libertés.

Ces trois parties peuvent également être comparées à trois éclairages différents, à trois façons complémentaires d’envisager la question de l’enfance, qui se sont imposés en raison surtout des sources disponibles. L’existence de l’important fonds des papiers du père Cœur explique ainsi le poids du chapitre consacré à la colonie de Saint-Genest-Lerpt, au centre de ce travail. Cependant, de nombreuses passerelles existent, qui montrent la cohérence du secteur de la protection de l’enfance dans la Loire. Saint-Genest sans doute est alimenté surtout par les placements privés et familiaux, mais l’Assistance publique également y a recours. Les personnes qui s’impliquent dans le fonctionnement de l’Assistance publique ou de la justice des mineurs sont présentes aussi dans le scteur associatif, et participent à la création ou soutiennent l’action du Comité de défense des enfants traduits en Justice ou du Comité de patronage.

En rentrant davantage dans le détail, on peut voir dans la première partie un préliminaire présentant l’évolution de la situation de l’enfance à travers l’application dans la Loire des lois qui rythment la période. On y entrevoit également déjà la place des individus et l’importance du milieu associatif (les deux sont évidemment liés) comme auxiliaires des administrations.

La deuxième partie est centrée sur Saint-Genest, et son contexte. Les sources surtout sont en cause : il existe peu de choses sur le Sauvetage de l’enfance de Saint-Etienne, la colonie agricole des Trouillères, et le Refuge a déjà été étudié, avec les mêmes documents de base d’ailleurs. De sorte que si le Sauvetage peut paraître plus moderne, il est traité rapidement et occupe peu de place, ce qui finalement ne fait que souligner le caractère éphémère de son existence. Saint-Genest en revanche est une maison en apparence plus traditionnelle, mais la quantité des documents disponibles, ainsi que leur caractère inédit, fait qu’elle domine cette deuxième partie. D’où cette constatation qu’à la fin du XIXe siècle dans la Loire, le secteur de la protection de l’enfance est dominé par une maison de correction. L’intérêt cependant de cette quasi-monographie est que le détail de l’étude permet de relever des éléments finalement originaux, et singulièrement une conception intéressante et moderne de la pédagogie.

La troisième partie concerne une période plus récente, et prend cette fois le Comité de patronage des enfants délinquants et en danger moral pour pivot. C’est elle aussi qui reprend le plus d’éléments issus du DEA. Elle a pour ambition de montrer le caractère fondateur de ce qui se joue, à Saint-Etienne surtout, dans les années 1930, pour l’organisation actuelle de la protection de l’enfance dans la Loire, et plus particulièrement dans la répartition des implantations publiques et associatives sur le territoire du département.

L’étude de ce siècle de développement des œuvres consacrées à l’enfance dans la Loire poursuit quelques objectifs simples. Une volonté purement descriptive d’abord : en montrant les modes de prise en charge des enfants, et leur éventuelle évolution sur le siècle, on aboutit à des questions importantes telles que le projet éducatif poursuivi, ou la considération que telle époque ou telle institution porte à l’enfance. Mais la description d’un enracinement d’œuvres et d’institutions impose également de s’interroger sur les raisons et conditions du développement dans la Loire d’un secteur de la protection de l’enfance, dans le temps en augmentant peu à peu le nombre de ses acteurs qui du même coup se spécialisent, mais aussi dans l’espace en étendant à l’ensemble du département des activités restées surtout stéphanoises jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Cette description se double d’une interrogation sur les raisons de modes de financement et d’action choisis : en clair, le poids du secteur privé, déjà relevé et qui nous paraît constituer un trait marquant de notre champ d’étude, ne saurait relever du seul hasard ; les pouvoirs publics eux-mêmes ont pu y contribuer.

S’y ajoutent quelques autres thèmes, tout aussi transversaux, tels que le rôle de la loi, ou des lois successives, qui tout au long du XIXe siècle et jusqu’en 1945 encadrent, organisent, stimulent parfois le secteur de la protection de l’enfance, et ce d’autant plus que les pouvoirs publics sont acteurs (Assistance publique, justice) parfois et financeurs toujours.

Le rôle des hommes également est à creuser, qui dans le cadre légal ainsi défini donnent aux œuvres et administrations évoquées leur dynamisme et leur originalité. Au besoin, on s’interrogera également sur leurs motivations, professionnelles, religieuses ou idéologiques, qui peuvent aboutir à de véritables réseaux, même s’il est particulièrement difficile de faire la part du regroupement fortuit de personnes autour d’un même idéal et d’une même action, et du rassemblement conscient autour d’une personnalité assez forte pour tenir lieu de meneur.

Ce travail, particulièrement long dans son élaboration en raison notamment d’une activité professionnelle menée en parallèle et de l’éloignement des lieux de travail et de recherche, a été l’occasion de reprendre et de compléter les dépouillements commencés à l’époque du DEA, lequel avait permis d’ouvrir des archives importantes, mais parfois lacunaires. Celles de l’ADSEA par exemple ne comportent que très peu de documents antérieurs aux années 1950, et notamment aucun dossier ancien d’enfant. Nous avions donc également recouru à l’enquête orale, afin de rencontrer la plupart des acteurs et des témoins concernés. Certains depuis ont disparu. D’autres dépôts privés avaient également été utilisés : Barreau de Saint-Etienne, Temple de l’Eglise réformée de Saint-Etienne.

Les compléments ont surtout concerné les dépôts publics : Archives municipales de Roanne et surtout de Saint-Etienne, Archives départementales. On y a trouvé l’essentiel de ce qui concerne l’Assistance publique et la justice des mineurs dans la Loire. Les Archives nationales ont permis de préciser, de façon ponctuelle, le fonctionnement de telle institution, le rôle de telle personnalité.

Un traitement informatique, parfois laborieux à mettre en place et sans doute incomplet, faute d’une véritable compétence en ce domaine, a été mis en place à partir du corpus représenté par les nombreux dossiers 77 personnels de pupilles de l’Assistance publique, et dans une moindre mesure à partir des dépouillements d’archives judiciaires.

Les Archives départementales de la Loire enfin nous ont donné accès au fonds, alors non encore classé, des papiers personnels du père Cœur, source remarquable et de première main sur la colonie agricole de Saint-Genest-Lerpt. Il a reçu quelques compléments des archives de Petites Sœurs de Saint-Joseph, conservées à la maison généralice de l’ordre au Montgay (Fontaines-sur-Saône) ; les Petites Sœurs de Saint-Joseph constituent la dernière partie encore vivante de l’ordre fondé par le père Joseph Rey, auquel a appartenu le père Cœur.

On trouvera en fin de volume une présentation plus détaillée de ces sources, dont la découverte puis l’exploitation tiennent parfois davantage du hasard que du plan raisonné ; c’est là du reste ce qui fait une bonne partie du plaisir d’une telle recherche…

Reste enfin à remercier tous ceux qui ont accompagné, soutenu et encouragé ce travail.

Muriel, puis Agathe qui nous a rejoints en cours de route, en ont supporté les contraintes, au quotidien mais aussi pendant les périodes de vacances. Leur présence constante a été particulièrement précieuse.

Yves Lequin a encadré cette recherche avec assez de liberté et de distance pour que cette tutelle soit efficace sans être pesante.

A Lille, Jean-Pierre Hirsch nous a permis de participer aux séminaires du CERSATES, conservant ainsi des contacts avec des recherches en cours, alors que Jean-Paul Barrière nous guidait dans les méandres du traitement informatique des données et de la constitution de bases de données sous FileMaker Pro, efficacement secondé par Kourosh Saljoghi.

Denys Barau, en nous donnant notamment accès à des documents en cours de classement aux Archives départementales de la Loire, a ouvert de nouveaux axes de travail.

Enfin, tous ceux dont les noms suivent, à des titres divers, ont aidé et rendu possible ce travail : Marius Alliod, Viviane Bador, Edmond Barnola, Barthélémy Bayon, Roger Bellet, Laurence Bellon, Geneviève et Maurice Berger, Yves de Broucker, Gaston Charnay, André Clavier, Jean Dasté, Dominique Dessertine, Guy Doublet, Raymond Dousteyssier, Jean-Pierre Fanget, Georgy Faure, Olivier Faure, Bernard Fayolle, Jean-Marie Fayol-Noireterre, Bernard Fillion, Marie-Paule Forichon (et l’ensemble des salariés de la Sauvegarde), Paul Fustier, Catherine Gieules, Colette Giron, Henri Hours, Valérie Jourdan, Philippe Leboulanger, Albert Lefèbvre (relecteur efficace, et rapide), Philippe Leboulanger, Georges Levaillant, Daniel Loupiac, Violette Maurice, Marie-Claude Meunier, Henri Michard, Danièle Miguet, Alice Mossé, Yves Musset, Joëlle Perroux, Michelle Saint-Point, Cécile Savioz, André Sijobert, André Solomieu, Jeanne Tarantola, Emilie Vauthier, frère Placide Vernet, Michel Wullschleger.