Un souci des aménités urbaines qui s’oppose à la logique territoriale de l’automobile-reine ?

En concourrant à leur attractivité et à leur fréquentation, les aménités offertes par les espaces urbains ne peuvent être sans rapport avec cet instrument de mobilité qu’est l’automobile. S’il nous apparaît que la nature des aménités attachées aux centres d’agglomération concourt indéniablement à l’affirmation d’un modèle urbain spécifique, il s’agit alors d’essayer d’approcher encore une fois la place occupée par l’automobile dans ce modèle. Cela constitue une ultime façon d’apprécier la logique territoriale dont les centres d’agglomération sont porteurs par rapport à la voiture particulière ou encore la forme d’intégration du territoire de l’automobile que ces espaces peuvent proposer, en même temps que l’évolution de la fonction même de cette centralité au sein du champ urbain.

L’attention portée aux aménités urbaines dans les centres d’agglomération nous semble d’abord devoir être abordée par rapport à un facteur essentiel qui est l’activité commerciale.

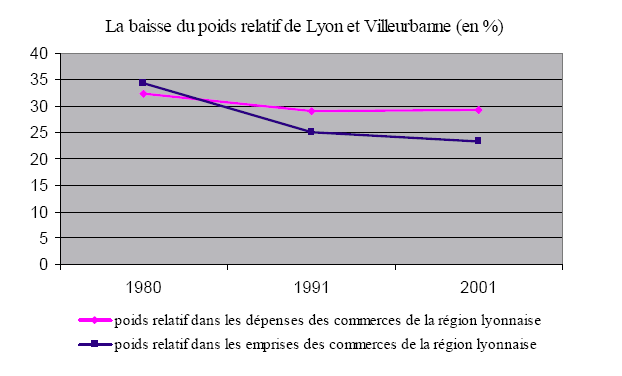

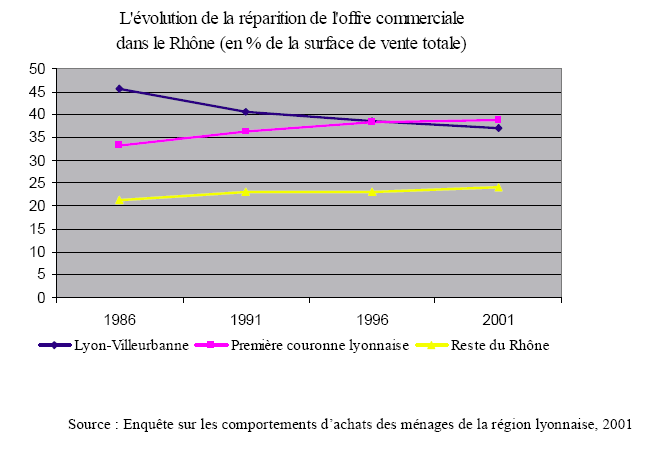

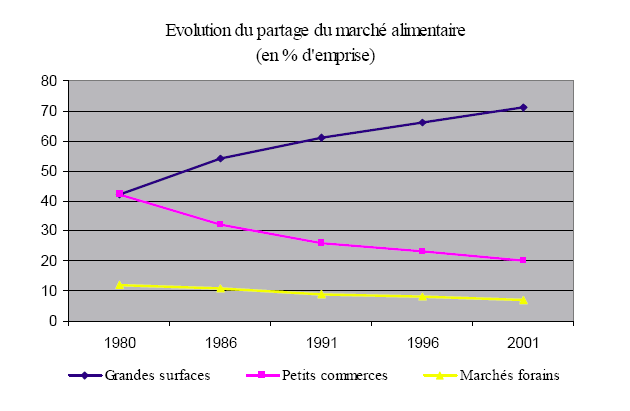

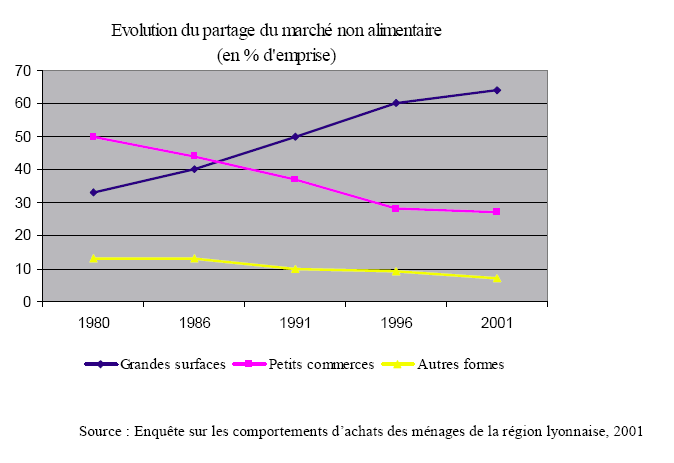

Depuis une quarantaine d’années, l’évolution de la structure commerciale des villes n’a pas échappé pas à la logique de développement de la ville de l’automobile. De l’hypermarché, qui a révolutionné le commerce dans les villes françaises, on sait en effet « que sa conception (taille, localisation, parking, chariots) (Liebs, 1985) résulte d’un pari audacieux tenté dès 1963 par Marcel Fournier sur l’automobilisation massive des ménages français (Villermet, 1991). (…) Après avoir expérimenté et perçu la difficulté de l’implantation d’un supermarché en pleine ville, surtout en ce qui concerne les problèmes d’accessibilité et de stationnement, Marcel Fournier voit autrement et ailleurs l’avenir de la distribution commerciale. » 1947 L’implantation périphérique constitue alors une stratégie poursuivie par les enseignes de la grande distribution dès la fin des années 60 en France. Incitées indirectement à suivre cette voie par la loi Royer, les grandes surfaces commerciales recherchent des localisations offrant une bonne accessibilité automobile, avec comme cible privilégiée une clientèle motorisée préoccupée par les difficultés de stationnement et sensible aux gains de temps et d’argent que procurent le groupement des achats et le discount. Elles épousent ainsi les transformations du champ urbain, en se présentant comme des aubaines de consommation à moindre prix notamment pour des classes moyennes qui ont déjà trouvé dans la périurbanisation résidentielle une aubaine d’accession à la propriété. Le modèle concurrent de grande distribution, le Centre Commercial Régional proposé par exemple à la Part-Dieu ou à Euralille, a bien tenté « de concevoir la concentration commerciale de grande distribution comme un lieu urbain, susceptible de trouver sa place dans la ville dense, ou près d’elle. » 1948 Mais, même en proposant une alternative plus proche des résidents de la zone dense et accessible par des moyens de déplacements plus diversifiés, il n’est pas parvenu à empêcher le développement plus facile et à plus faible coût des grandes surfaces périphériques, comme le montre le cas de la région lyonnaise (figure 79). Enfin, cette évolution s’est accompagnée d’un déclin très marqué du petit commerce, déclin dont une des composantes essentielles est la forte régression des commerces de proximité consécutive notamment aux transformations apportées par l’automobile aux organisations urbaines. Ainsi, avec la concentration de l’appareil commercial, « plus de la moitié du chiffre d’affaires du commerce alimentaire est [désormais] réalisé par les grandes surfaces » 1949 ; mais, comme l’évolution observée dans la région lyonnaise l’illustre (figure 80), la chute des emprises du petit commerce (moins de 400 m²) au profit des grandes surfaces (plus de 400 m²) se révèle aussi spectaculaire sur le marché non alimentaire que sur le marché alimentaire.

Si des tendances de fond exercent donc en matière d’urbanisme commercial un effet centrifuge favorable aux périphéries urbaines, des forces centripètes s’expriment également au bénéfice des centres d’agglomération. Néanmoins, si un certain nombre de facteurs semblent pouvoir se conjuguer pour mettre fin au déclin du commerce de centre-ville, ils ne souscrivent pas forcément tous à la même logique.

Plusieurs facteurs tendent à participer au maintien voire au redéploiement de commerces de proximité dans les centres d’agglomération. On sait notamment ce type d’équipements particulièrement sensible à des paramètres comme la densité de population ou le pouvoir d’achat des habitants. Autant des centres dépeuplés et paupérisés portent en eux les germes de la déshérence commerciale, autant le réinvestissement résidentiel des espaces centraux par des ménages aisés favorise donc la dynamique inverse. Il y a en effet des conditions à réunir, voire un prix à payer, pour assurer le maintien de magasins notamment alimentaires dans l’espace de proximité. Quelles que soient les formules de proximité proposées, du supermarché au petit magasin de secours, « la qualité du maillage constitué par ces établissements dépend de la densité de l’habitat, de la solvabilité des populations, enfin des choix effectués par les agglomérations au cours des différentes phases de la restructuration. » 1950 A cet égard, les villes allemandes ont d’ailleurs mieux su préserver cette offre qui participe tant aux aménités proposées aux habitants de la cité. Elles l’ont fait en jouant sur un haut niveau de concentration urbaine mais également sur un contrôle plus strict des implantations commerciales, qui s’est évertué sur le modèle de la place centrale à maintenir un lien entre l’évolution de l’offre commerciale et le niveau hiérarchique des communes dans la planification des Länder. En s’attachant ainsi à placer en quelque sorte the right shop at the right place, Stuttgart et ses congénères ont concouru à pérenniser un certain mode de fonctionnement des organisations urbaines constituées. Or, ce traitement de l’espace commercial apparaît d’autant plus important qu’il fait « partie de la panoplie des opérations qui en lien avec la réhabilitation des logements et la requalification des espaces sont susceptibles de rejaillir sur la représentation que l’on se fait du quartier, que s’en font d’abord les habitants eux-mêmes. » 1951

Une autre tendance se dessine en matière de redynamisation du commerce central. Elle consiste en une forme d’affinage de la fonction commerciale, dans laquelle l’offre de biens courants pour les résidents s’amenuise au profit d’une spécialisation vers un commerce de luxe, d’équipement de la personne ou encore de "culture-loisir". Traditionnellement, la préférence des commerces de standing et de luxe pour le centre ne se dément pas. Mais elle coexiste, ou plutôt se juxtapose, avec de nouvelles offres proposées par des agents économiques disposant « de ressources financières qui leur permettent de payer plus cher les emplacements "numéro un", notamment dans les rues piétonnes. Au nombre de ces opérateurs, figurent par exemple les grandes enseignes de restauration rapide et celles qui, dans l’habillement, au même titre que les "griffes" de créateurs ou les "marques" de fabricants, ou encore, à un niveau plus modeste, les "enseignes" des chaînes de distribution, confèrent distinction aux acheteurs jeunes des classes moyennes et populaires. » 1952 Là encore, le commerce central développe pour se maintenir un processus de valorisation, dans lequel capital et valeur s’attirent et se renforcent mutuellement. De cette manière, la Presqu’île lyonnaise a enrayé son déclin, en maintenant son volume d’activité non alimentaire entre 1991 et 1996 et en l’augmentant légèrement entre 1996 et 2001. Elle se maintient ainsi sur le podium de la géographie commerciale lyonnaise, en se plaçant en termes de volume d’activité globale – alimentaire et non alimentaire – à la troisième place des pôles commerciaux de la région lyonnaise 1953 , derrière celui de Porte des Alpes 1954 et de la Part-Dieu 1955 . Ce dernier confirme par ailleurs la place qu’il a acquise dans l’hypercentre lyonnais, en développant pour sa part une offre commerciale intégrée qui n’a peut-être pas l’éclat de celle du centre ancien mais qui a été conçue comme une opération immobilière de qualité apte à rayonner sur une aire régionale. 1956 Aujourd'hui, nombre d’activités prospèrent donc dans les centres en s’adressant aux clientèles les plus solvables d’une aire de chalandise élargie à un département voire au-delà. L’implantation à Roubaix du centre de magasin d’usines Mac Arthur Glen nous semble à cet égard édifiante, même si par certains aspects elle peut paraître confiner à la caricature. Confrontée au dépérissement de son commerce de centre-ville qui renvoyait à la dégradation du tissu social et urbain, l’ancienne capitale du textile a parié sur la venue d’une locomotive commerciale pour changer la donne. Après la longue suite d’échecs qui a couronné les précédentes tentatives de redynamisation commerciale du centre, le spécialiste américain des magasins d’usine s’est donc engagé en 1999, avec ses 80 magasins de fabricants alignés de part et d’autre d’une rue piétonne de 300 mètres de long. Mais cet engagement ne s’est pas fait dans n’importe quelles conditions et à n’importe quel prix. Il s’est fait en partenariat avec les collectivités publiques qui se sont fortement investies dans l’aménagement d’un environnement favorable : outre la mise à disposition d’un parc de stationnement de 1.800 places, la localisation des boutiques à proximité du point de convergence des lignes de bus et de tramway a été renforcée par la mise en service concomitante de la ligne de VAL raccordant Roubaix au centre de Lille ; un vaste réaménagement des espaces publics a également été réalisé, avec comme point d’orgue celui de la Grand Place, cœur institutionnel de la ville. Bref, entre équipements publics et aménagements cosmétiques, l’arrivée de Mac Arthur Glen n’a pas été conçue comme une opération isolée mais s’est inscrite dans une volonté plus profonde de transformation du centre-ville, destinée autant à assurer le succès de cette nouvelle offre que ses effets d’entraînement sur la dynamique locale. Si l’opération de marketing urbain semble avoir réussi, elle illustre cependant les ambiguïtés voire les dérives dont peuvent être porteuses les stratégies commerciales à l’œuvre dans les espaces centraux. En s’appuyant clairement sur un rayonnement élargi 1957 , Mac Arthur Glen n’a sans doute guère révolutionné les pratiques d’achats des roubaisiens. 1958 Et, si elle a indéniablement participé à une revalorisation de la ville, elle l’a fait en occultant tout un environnement proche. Désireuse d’offrir à ses clients « un dépaysement total dans un cadre enchanteur » 1959 , l’enseigne américaine a reconstitué un espace largement déconnecté des réalités locales, une sorte de parc d’attraction urbain : le mail de Lannoy, l’artère centrale le long de laquelle s’est développé Mac Arthur Glen 1960 , tend d’ailleurs à s’affirmer dans Roubaix comme un espace extraterritorial ; les barrières, interdisant l’accès au mail hors des horaires d’ouverture des magasins, et les "agents d’ambiance" du complexe commercial, chargés d’assurer la tranquillité jusque dans la rue, apparaissent comme des symboles d’une fragmentation sociale et spatiale, qui se traduit dans une mise à distance de l’espace proche et une privatisation de l’espace public. Néanmoins, le processus d’affinage commercial auquel se soumettent actuellement les centres d’agglomération n’obéit pas forcément à des logiques sécessionnistes ou de fréquentation sélective. Il peut s’inscrire plus simplement dans une logique de masse, qui voit le centre originel « devenir un lieu de promenade et de commerce de luxe, organisé par le cheminement et la flânerie des piétons, une sorte de vitrine d’exposition des créations nationales ou régionales » 1961 dotée d’autres vertus.

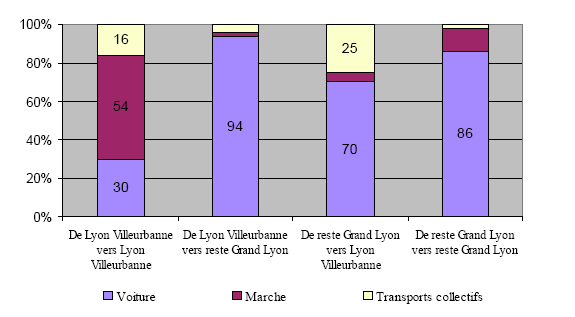

On comprend qu’en matière de déplacements, ces deux formes de regain commercial –fondées sur la proximité ou sur la spécialisation – observables dans les centres d’agglomération ne soient pas forcément porteuses des mêmes logiques. Il n’en reste pas moins que ces espaces tendent globalement à afficher une réelle singularité en ce qui concerne les modes de déplacements utilisés pour les pratiques d’achats. Dans l’agglomération lyonnaise en l’occurrence, c’est le cas pour l’ensemble des achats effectués dans le centre d’agglomération, qu’ils soient le fait de résidents ou de non-résidents de l’hypercentre (figure 81) : pour les habitants de Lyon ou de Villeurbanne, les achats effectués sur leur territoire se font majoritairement à pied et la voiture n’est utilisée que pour 30% des montants dépensés ; et si l’utilisation de l’automobile s’élève à 70% pour les habitants des communes périphériques du Grand Lyon, ce sont cette fois-ci les transports collectifs qui y trouvent leur segment de marché le plus favorable, en assurant 25% du montant total des achats des ménages. Ces chiffres montrent à quel point ce sont bien l’ensemble des modes et non pas uniquement l’automobile qui participent à l’accessibilité des commerces de l’hypercentre.

Figure 81- Les singularités de l’hypercentre lyonnais concernant les modes de déplacements utilisés lors des pratiques d’achats (selon le montant des achats effectués)

Source : Enquête sur les comportements d’achats des ménages de la région lyonnaise, 2001

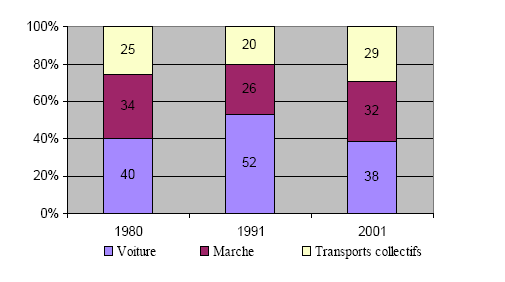

Or, si cette idée n’est guère contestée quand on s’intéresse au centre en tant que lieu de prédilection du commerce de proximité, il n’en va pas forcément de même concernant sa fonction de zone de concentration d’équipements commerciaux d’agglomération. En la matière, « toutes les villes ont essayé de maintenir cette centralité contre la concurrence de la périphérie (grandes surfaces et galeries commerciales, parcs d’activité, centres secondaires ou de communes périphériques), en se penchant sur les conditions d’accès [automobile] mais aussi de stationnement. » 1962 L’évolution récente du commerce central s’est alors accompagnée de la construction abondante de parcs souterrains, ouvrages coûteux mais apparaissant indispensables pour attirer les clients recherchés par les nouveaux commerces du centre d’agglomération. Les grands distributeurs venus s’installer dans le centre ancien mais peu habitués aux contraintes patrimoniales ont d’ailleurs souvent fait de ces équipements pour les automobilistes une de leurs principales exigences ; et l’on sait que le capital qu’ils détiennent et leur position dans les rapports de force qui structurent le champ commercial leur confèrent une certaine capacité à faire valoir leurs intérêts. Dans le même temps, le jeu qui anime le champ urbain a pu favoriser l’émergence de stratégies plus hérétiques en matière d’accessibilité des centres d’agglomération. Ainsi, il est sans doute « plus facile pour un maire de bannir le stationnement en centre-ville lorsque les commerçants sont devenus des franchisés qui habitent et votent hors de la commune, de même que leurs employés, voire leur clients. » 1963 A condition bien sûr de proposer parallèlement des formes alternatives d’accessibilité et d’autres facteurs d’attractivité. En matière d’accessibilité, les infrastructures lourdes de transports collectifs constituent alors des solutions particulièrement adaptées, dont le développement a pu progressivement séduire les usagers des nouveaux centres d’agglomération. Mais, en elles-mêmes, elles ne sont pas suffisantes et doivent s’inscrire dans une nouvelle proposition territoriale, où l’urbanité reprend le dessus sur l’accessibilité automobile maximale et où l’espace urbain et ses aménités surpassent le souci de constitution d’un territoire pour l’automobile. Il n’apparaît en effet ni souhaitable ni nécessaire que soit généralisé un mode d’accès automobile aux centres d’agglomération, alors que dans ces espaces « l’activité commerciale peut au contraire être stimulée par l’amélioration de l’environnement résultant de la reconquête des espaces publics. » 1964 C’est sans doute à cette subtile alchimie que l’on doit l’inflexion observée depuis 1991 des pratiques de déplacements attachées aux achats effectués dans la Presqu’île lyonnaise (figure 82) : il nous semble en effet que c’est en grande partie grâce aux politiques de requalification de l’espace public, engagées au début des années 90 dans le cadre du plan Presqu’île et venues soutenir la mutation de l’infrastructure commerciale du centre, que le développement significatif des transports collectifs, avec la mise en service de la ligne D du métro, a pu contrecarrer la construction de nouveaux parcs de stationnement souterrains, pour susciter une évolution des pratiques d’achats défavorable à l’automobile. Il se dessine ainsi une nouvelle logique d’attractivité au sein du champ urbain, dans laquelle les centres d’agglomération apparaissent davantage régis par des exigences d’ordre qualitatif. Ce qui devient alors stratégique pour les commerces centraux, c’est que « leur appartenance à l’univers de consommations et de pratiques urbaines qui s’épanouit dans le cadre architectural légué par l’histoire, dans l’environnement d’offres marchandes ou publiques, denses et variées, [permette] la consommation de la ville elle-même, de ses lieux et de ses ambiances, à l’intérieur d’espaces publics qui se prêtent au plaisir de la promenade, de la déambulation, de la rencontre. » 1965

Figure 82- Évolution des modes utilisés pour les achats effectués dans la Presqu’île lyonnaise

Source : Enquête sur les comportements d’achats des ménages de la région lyonnaise, 2001

Car, même si les fonctions commerciales ont toujours été mal distinguées de la distraction, le consommateur d’aujourd'hui apparaît plus que jamais à la recherche de lieux de consommation et de divertissement complets. D’une certaine manière, il n’entend plus dépenser par obligation mais consommer par plaisir. Dans ce contexte, « la fréquentation du centre-ville devient une activité par elle-même, sur laquelle viennent s’en greffer d’autres. » 1966 Au-delà de la dimension purement commerciale, les centres d’agglomération peuvent alors se distinguer au sein du champ urbain par la primauté qu’ils accordent plus généralement aux aménités urbaines.

Depuis plusieurs années, cette primauté se concrétise particulièrement dans des opérations de réaménagement, de requalification et d’embellissement des espaces publics. Consentant pour cela d’importants investissements, les collectivités locales interviennent ici pour réaménager les places de la ville héritée ou restaurer l’agrément de réseaux ou de lieux piétonniers, là pour redonner à la voirie une multiplicité d’usage ou encore remettre en valeur la qualité du bâti. Ces interventions se rejoignent souvent sur la volonté d’engager une réappropriation de l’espace public au détriment de l’automobile. Comme pour le plan mené dans la Presqu’île lyonnaise entre 1990 et 1995, elles interfèrent alors avec l’organisation de la circulation et du stationnement et s’articulent normalement avec une politique globale des déplacements : à Lyon, les actions du plan Presqu’île se sont efforcées de lutter de concert contre l’envahissement de l’espace public par l’automobile, que ce soit en restreignant le stationnement de surface ou en hiérarchisant mieux la vocation des voies dans un sens dissuasif pour le transit, tout en cherchant à promouvoir de nouvelles formes de desserte et d’irrigation du centre, incarnées notamment par les investissements destinés à renforcer son accessibilité en transports collectifs. Mais, de manière plus générale, à travers cette attention portée à l’espace public et à son utilisation, les centres d’agglomération affirment finalement dans le champ des déplacements une ambition particulière, qui consiste à installer le plaisir de la flânerie, à redonner à toutes les catégories de population une faculté d’usage des lieux et à façonner une ville des vitesses variables qui ne soit pas vivable que par les seuls usagers motorisés. « Pour cela il faut créer des espaces (parcs lieux invitant au séjour) où prédominent lenteur, calme et "qualité de séjour" et trouver les moyens de les faire coexister avec les lieux caractérisés par la vitesse et le mouvement.» 1967 Il faut également rétablir au sein de la ville une offre de cheminements agréables et continus pour les piétons et les cyclistes notamment. Ce que les centres d’agglomération cherchent ainsi à restaurer, c’est leur attractivité en même temps que la faculté des circulations douces à parcourir et à irriguer le tissu urbain. Or, cette volonté, qui s’incarne dans l’aménagement d’espaces publics plus amènes pour les non-automobilistes, oblige naturellement à circonscrire le développement du territoire de la voiture particulière.

Cette attention portée à l’ouverture de l’espace public au plus grand nombre et à la non-discrimination dans son usage apparaît d’autant plus importante que Marc Wiel souligne avec justesse qu’il « n’y a pas de citoyenneté sans espace public fédérateur. » 1968 Car, s’il y a finalement une valeur essentielle à accoler aux centres d’agglomération et aux espaces publics qui les composent, c’est sans doute ce dont ils sont porteurs en termes de rencontre, d’échange, de communication, de coprésence. Y compris dans les comportements de flânerie commerciale, la fréquentation et l’appropriation des cœurs d’agglomération apparaissent liées à des formes spécifiques de sociabilité, faites d’adhésion commune à l’air du temps mais aussi de représentation mythifiée des formes anciennes d’urbanité. En ce sens, il existe indéniablement une « dimension symbolique et identitaire de la centralité et de l’espace public comme lieu de rencontre et de mise en relation avec le monde » 1969 . D’une manière générale, tous les espaces urbains qui favorisent la rencontre de l’autre et des autres participent à « une représentation du corps social – et de son insertion dans l’univers – permettant à chacun d’en saisir l’unité, et ainsi, de s’intégrer dans celui-ci. » 1970 Mais la spécificité des centres d’agglomération est que « de la densité du tissu urbain, de l’animation naît le sentiment d’appartenance à une communauté qui définit chacun de ses membres et que symbolisent les monuments publics. » 1971 Les espaces de sociabilité centraux se révèlent alors fortement identitaires. Cette fonction identitaire renvoie à l’importance des centres en tant que lieux de mémoire, une mémoire sociale présente dans les repères patrimoniaux, symboliques et qui apparaît « comme un élément indispensable de l’identité d’une collectivité. » 1972

Pour autant, cette mémoire territorialisée demeure la fruit d’un processus de production sociale, nécessairement sélectif voire volontiers manipulateur. « Élargissant quelque peu cette proposition, le sociologue Maurice Halbwachs a inventé le concept devenu célèbre de "mémoire collective" (M. Halbwachs), 1925). Il la définit comme une reconstruction du passé en fonction des besoins du présent. » 1973 C’est ainsi que les édiles lyonnais ont progressivement abandonné, à propos du centre ancien, la référence à un "super centre commercial" pour insister sur sa fonction de "melting-pot" ; qu’ils ont compris la nécessité d’entreprendre des actions de sauvegarde du patrimoine, illustrées notamment par la destinée du Vieux Lyon, sauvegardé en 1964 des ravages de la modernité par la loi Malraux avant d’être classé en 1998 par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité grâce à l’initiative d’un maire en quête de reconnaissance internationale pour sa cité ; ou qu’ils ont œuvré, à travers par exemple le plan Lumière initié en 1989 par Michel Noir, à la mise en valeur de ce patrimoine. Les enjeux de ces orientations stratégiques sont multiples. Ils peuvent consister à justifier le fait que le centre demeure un destinataire privilégié des investissements communautaires, à favoriser le réinvestissement d’espaces urbains désormais recherchés pour leur valeur ou encore à valoriser à une plus large échelle des espaces devenus emblématiques d’une identité métropolitaine. En jouant avec les éléments et les symboles patrimoniaux, cette mémoire territorialisée va donc au-delà de son simple rôle de pourvoyeur d’une identité collective et l’attention portée au patrimoine urbain peut alors recouvrir des préoccupations qui n’ont pas directement à voir avec la mémoire ou avec l’identité. Ainsi, comme le rapporte Régis Neyret, « engagez avec un Lyonnais la conversation sur la loi Malraux, grâce à laquelle le Vieux-Lyon a été le premier secteur sauvegardé créé en France en 1964 : il vous interrogera sur les facilités fiscales accordées aux investisseurs désireux de placer leur argent dans la réhabilitation d’un immeuble ancien. » 1974 Derrière la mise en valeur d’un patrimoine commun, il s’agit aussi de parer le centre de ses plus beaux atours. Derrière l’intérêt porté aux espaces publics et à leur qualité revient avec insistance le souci de l’image et d’un embellissement envisagé comme un critère d’attractivité. Il s’agit finalement de doter l’espace urbain de lieux à forte valorisation socio-culturelle et à forte charge symbolique. Les aménités urbaines de la ville-centre tendent ici à conforter des dynamiques de réinvestissement fondées sur une logique d’exploitation des valeurs patrimoniales inscrites dans le champ urbain. Elles contribuent alors à structurer les localisations résidentielles en fonction du capital détenu par les prétendants à la propriété immobilière. 1975 « Les groupes sociaux dominants ont ainsi tendance à se localiser dans les territoires à forte charge patrimoniale » 1976 , pour ce qu’ils offrent mais aussi pour ce qu’ils signifient : à leur yeux, l’investissement dans des lieux symboliquement attachés aux valeurs du passé, de l’ancienneté, de la permanence, du patrimoine rassure et apparaît comme la meilleure garantie de préserver ou de faire fructifier leur propre capital, économique, social ou symbolique. Pour les autres, la dynamique de revalorisation des centres d’agglomération préserve certes la fonction de ces espaces en tant que hauts lieux de sociabilité urbaine mais, paradoxalement, elle les en éloignent aussi : « les groupes défavorisés se sentent unanimement rejetés même s’ils restent fiers de leur cité, ils ne participent ni au rôle ni aux fonctions de la centralité dont les composants sont très typés. Pour eux, la définition mythique prédomine, monumentale elle coïncide avec l’espace touristique dont l’image (externe) se substitue à l’insuffisance de la pratique. » 1977

Les politiques de renouvellement urbain et le souci des aménités urbaines se conjuguent finalement pour susciter une double logique dans les centres d’agglomération.

Il y a celle qui se fonde sur le fait d’habiter la ville. Véhiculant des préoccupations de qualité urbaine, elle peut tendre assez naturellement à s’accompagner d’une contestation de l’automobile. Tout en restant présente, la voiture est domestiquée et les autres modes de déplacements ont alors voix au chapitre. La préservation des formes urbaines héritées permet de rêver à une ville des courtes distances et c’est plus particulièrement le souci des aménités urbaines qui pousse à limiter la place de l’automobile ou tout du moins à penser son usage. Il ne s’agit pas réellement, comme peuvent le penser certains, d’œuvrer à la sauvegarde du dernier village peuplé d’irréductibles citadins qui résisteraient dans un univers urbain envahi par l’automobile. Car les citadins en question – et en perpétuel renouvellement eux aussi –apparaissent de moins en moins comme d’irréductibles ennemis de la motorisation. Simplement, ils tendent à échapper à la dépendance qui pousse à l’utilisation de l’automobile pour se déplacer dans la ville. En cela, cette logique territoriale apparaît comme une réelle proposition alternative qui, par la distinction qu’elle propose au sein du champ urbain, se révèle aujourd'hui créatrice de valeur.

La seconde logique revient à "fréquenter" la ville – un peu comme on "fréquente" une fille ou un garçon, pas très sérieusement, sans cohabiter. Le centre d’agglomération n’est pas ici un espace parcouru quotidiennement et s’apparente davantage à une ville des cohabitations occasionnelles, à un territoire de sociabilité éphémère. La contestation du territoire de l’automobile consiste alors davantage en une politique d’image, à portée avant tout symbolique, même si elle peut parfois s’affirmer avec force. Les limites posées à l’accessibilité automobile apparaissent dictées par l’existence de contraintes socio-spatiales insurpassables et par l’intérêt de préserver les espaces du centre d’agglomération. Mais elles s’intègrent aussi à une stratégie métropolitaine organisant la fréquentation des cœurs de ville. Le plus souvent, elles tendent néanmoins à demeurer raisonnables, et ce en dépit même des offres alternatives d’accessibilité de masse qui peuvent être proposées ; il est vrai qu’il faut d’abord se sentir fort pour déroger aux principes généraux d’accessibilité qui structurent aujourd'hui le champ urbain autour de l’automobile.

D’essences largement différentes, ces deux logiques peuvent néanmoins se concilier : certains habitent, d’autres fréquentent. « L’appropriation du cœur des villes fonctionne donc avec une nouvelle intensité et dans des dimensions géographiques élargies. Elle est symbolique pour ceux qui, simples usagers du cœur de la ville, ne font que parcourir certains itinéraires, n’en fréquentent que certains lieux ou équipement, s’y constituent des micro-territoires de rencontre et de sociabilité éphémère. Elle est réelle pour tous ceux qui investissent ou deviennent occupants des logements anciens ou nouveaux » 1978 au terme d’un processus largement sélectif. Dans les deux cas, de véritables possibilités de contestation de l’automobile comme mode de déplacement "roi" s’affirment. Cependant, elles épargnent généralement la voiture lorsqu’elle apparaît comme un outil à forte valeur ajoutée, à savoir plus particulièrement celle des résidents tentés par l’investissement dans le centre et celle des visiteurs qui viennent y chercher une consommation de prestige. De cette manière, les centres d’agglomération parviennent à rester au cœur des dynamiques de recomposition qui agitent les organisations urbaines, même si pour une part de plus en plus grande c’est au travers de fréquentations occasionnelles, consacrant d’une certaine façon le grand succès des journées du patrimoine.