B. Déclin et renaissance

Souvent considérée en termes de pertes de la tradition ou d’acculturation, cette période a pourtant vu la naissance d’œuvres particulièrement originales. En voici quelques exemples, tirés de deux ouvrages d’art pratiquement consacrés exclusivement à cette période des réserves 26 :

Il s’agit ici d’un bonnet yankton dakota, daté approximativement de 1890, dont le matériau de support à la broderie est un classique bonnet de cotonnade, porté par toutes les jeunes filles de l’époque, plutôt d’origine européenne, trouvable en commande par catalogue durant tout le 19ème siècle. On remarquera ici que le motif choisi est une étoile à cinq branches telles celles présentes sur le drapeau américain, devenu un motif populaire à l’époque, alors que l’habituelle représentation de l’étoile avait dans les Plaines quatre branches, pour les quatre directions, les quatre vents, le chiffre quatre étant également un nombre sacré et rituel (quatre fumigations et « rounds » en sweat lodge, quatre bouchées prises en repas de cérémonie de chaque plat présenté, etc… Je reviendrai sur la symbolique des nombres dans l’analyse des symétries et agencements des motifs dans la dernière partie de ce travail).

Deux autres exemples :

Cette tasse extrêmement décorée l’avait sûrement été pour un évènement très spécial. Elle est elle aussi le fruit de la rencontre entre styles amérindiens divers et objets ou inspirations européennes.

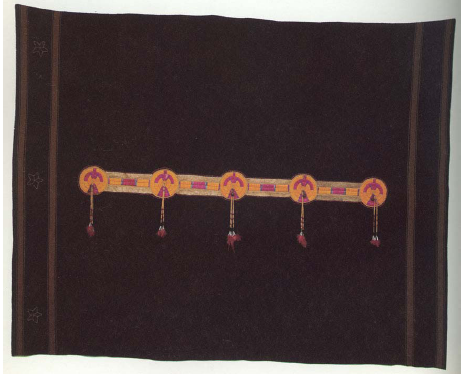

L’œuvre suivante adjoint des rosaces aux piquants, figurant des oiseaux-tonnerre, à une couverture en laine noire, typique des couvertures données par le gouvernement sur les réserves :

Mais voici peut-être ici l’exemple le plus spectaculaire de cette rencontre :

On le voit ici à travers cet exemple, il ne s’agit donc, artistiquement parlant, ni d’une période de perte, ni de stérilité. Au contraire, en ont résulté de nombreuses innovations, tant dans les styles que dans les couleurs adoptées. On peut même parler d’une période de « tests », notamment concernant ces nouveaux supports possibles pour la broderie : couverture en laine, habits en tissu, ou gramophone !

Le temps des réserves a donc redonné un nouveau souffle à l’art de la broderie, qui avait déjà connu une première « révolution » stylistique avec l’arrivée de brodeuses européennes dans les missions des Grands Lacs 27 : on estime en effet que le commerce de fourrure et l’installation des missions dans la région des Grands Lacs à partir du 18ème siècle furent « responsables » de l’adoption de motifs floraux réalistes par les brodeuses amérindiennes. S’inspirant des styles européens, les motifs géométriques abstraits plus classiquement préférés par les brodeuses furent arrondis, et parfois (selon les régions) devinrent même figuratifs.

Ce style naquit donc au départ dans la région du Saint Laurent, mais se répandit par la suite dans les Plaines, vers l’Ouest, suite aux politiques des gouvernements américain et canadien, notamment à l’Indian Removal Act (1830), par lequel tous les indigènes à l’Est du Mississipi étaient sommés de quitter leurs terres et de s’installer en « territoire indien », à l’Ouest du fleuve. Les tribus des forêts de l’est furent rassemblées et menées de force dans les réserves du Kansas, du Nebraska, de l’Oklahoma et sont remontées également jusqu’au Canada. Là, l’influence des métis des Grands Lacs et des Cree des bois, venus s’installer en masse en Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba, suite notamment à la fin du commerce des fourrures, orienta grandement la diversité des styles possibles que l’on retrouve aujourd’hui dans ces régions. Et comme il a été dit plus haut, la capacité de mouvement accrue par l’adoption d’une culture nomade du cheval dans les Plaines contribua également à l‘échange des idées et des goûts.

Etant l’un des arts les plus prisés, la technique de décoration reconnue comme la plus fine et esthétiquement la plus « belle », appréciée également à cause de sa difficulté, donc de l’habileté nécessaire à sa réalisation (nous verrons plus loin que savoir broder aux piquants est une des qualités les plus hautes que l’on peut reconnaître à une femme), l’art du travail aux piquants faisait donc l’objet d’échanges dans tout le nord de l’Amérique.

Cependant, malgré cette valeur, tant esthétique, symbolique et religieuse qu’économique accordée à cet art, il a effectivement failli disparaître suite à l’introduction des perles par les Européens. Ces dernières, prêtes à l’emploi, ne devant ni être collectées, lavées, teintées pour pouvoir être utilisées, représentaient un matériau facile à se procurer.

On achetait les perles à n’importe quel marchand suivant les routes commerciales de la fourrure, elles venaient sous toutes formes de couleurs (certaines même inconnues jusqu’alors puisque impossible à obtenir par teinture naturelle) et de tailles. L’adoption rapide du fil de coton et de l’aiguille en fer à la place des tendons et poinçons en os utilisés auparavant permettait d’enfiler aisément les perles pour les apposer à la surface de la peau. Les objets conservés les plus anciens témoignent de cette transition et de l’entrecroisement des deux styles. Les objets sont brodés à la fois de perles et de piquants, et de nouveaux motifs moins géométriques apparaissent.

Ici, par exemple, une paire mocassins : la bordure est en perles, l’avant en piquants, et l’intérieur (on en voit le rebord) en cotonnade, sur une peau de daim tannée. On voit l’alliance de matériaux nouveaux et exogènes, mobilisés dans un style et sur un objet « traditionnel » s’il en est.

La coexistence de deux techniques est attestée tout au long du 19ème et au début du 20ème siècle. Cependant, à partir des années 1930-1940 et jusqu’à la fin des années 1970, on ne retrouve, sur le marché comme sur les pow-wow, quasiment plus de pièces brodées aux piquants, ou simplement dans un bordure ou frange (inverse de la photo précédente), ce qui conduit effectivement les anthropologues et historiens d’art de l’époque à croire à son extinction proche, comme je l’avais mentionné dans mon introduction.

Y-a-t-il eu désaffection pour le style ? Perte du savoir-faire ? Période particulièrement forte de grande misère créative, économique ? Il semble qu’il y ait eu un peu de tout cela à la fois.

A bien regarder, il s’agit d’une des périodes extrêmement noires de l’histoire assimilatrice des populations amérindiennes. Aux Etats-Unis sévit, depuis le crack de 1929, la plus grave crise économique de leur histoire, le chômage atteint des taux astronomiques que les Amérindiens subissent bien sûr de plein fouet.

En 1934, lorsque est émise par le gouvernement de F.D. Roosevelt la loi de réorganisation indienne, Indian Reorganisation Act, les Amérindiens avaient déjà perdu une grande part de leur souveraineté suite aux politiques successives d’assimilation. Pour consulter en détails ces questions je renvoie aux ouvrages de Nelcya Delanoë et Joëlle Rostkowski qui leur ont été consacrés, et notamment Voix indiennes, voix américaines. 28 Cette loi IRA, qui aurait dû constituer un espoir pour les nations indiennes, le « New Deal indien », et pouvait marquer un tournant radical dans le traitement des « affaires indiennes », ne serait-ce que par la consultation des communautés dans son élaboration, fut malheureusement rapidement remise en question. Cette loi devait, je cite :

‘« loi pour conserver et développer les terres indiennes et leurs ressources ; pour étendre aux Indiens le droit de monter une affaire et d’autres organisations ; pour établir un système de crédit pour les Indiens ; pour accorder aux Indiens certains droits à l’autodétermination ; pour fournir aux Indiens un enseignement professionnel ; et pour quelques autres objectifs » 29 ’Ces « quelques autres objectifs » étant par exemple le soutien à l’artisanat ou encore la liberté de culte. Elle constituait donc un espoir gigantesque, qui fut brisé avec le départ de l’instigateur principal de cette loi, le commissaire au Bureau des Affaires Indiennes John Collier, en 1945. Cette période est également celle de la seconde guerre mondiale, à laquelle participent de nombreux Amérindiens. Un tel contexte historique, politique et économique a donc bien sûr exercé son influence dans cette « disparition » de la pratique de la broderie.

Avec l’arrêt de la guerre vient malheureusement également la fin du « New Deal indien ». On en trouve une émouvante illustration dans ce témoignage du lakota Benjamin Reifel (1960), recueilli dans l’ouvrage Voix indiennes, voix américaines, p289 :

‘« Les Indiens croyaient que quand les nuages noirs de la seconde guerre mondiale ne couvriraient plus le ciel au-dessus de leur tête, la marée montante de leurs espoirs, temporairement suspendue, recommencerait à monter. Au lieu de cela, ils ont été menacés de liquidation des réserves… Leurs espoirs ont commencé à s’effondrer. Pour beaucoup d’entre eux, la liquidation a pris des allures d’extermination. »’Le 1er août 1953 est ainsi votée la résolution 108, qui met officiellement fin à la responsabilité fédérale en matière d’affaires indiennes, et à terme aux réserves.

Ce qu’on appellera la « politique de liquidation » ou « termination policy » se met en place, conduisant à une migration forcée des populations des réserves vers les villes ; cette politique a pour objectif final la disparition totale des réserves, les Amérindiens devant devenir de « vrais Américains ». Sous couvert de leur donner un véritable statut d’égalité, le gouvernement fédéral va également se débarrasser du poids financier que représentent les réserves : financements sociaux, sanitaires, etc. La situation tant économique que morale des populations va donc s’aggraver encore un peu plus, d’autant que l’adaptation aux rythmes et paysages urbains sera également source de chocs et traumatismes attestés dans toute la littérature de l’époque 30 .

Mais avec le départ des réserves, on ne touche pas « seulement » aux droits de propriété de la terre acquis par les traités, à l’identité tribale et au pouvoir politique des Amérindiens. On touche, tout le long de cette histoire, en considérant en parallèle le rôle joué par les residentials schools (Canada) et indian schools (Etats-Unis) que nous analyserons un peu plus loin dans une partie consacrée aux ruptures de la transmission et à la « diabolisation » de l’ « indianité », à un arrachement volontaire des individus d’avec les « sources » mêmes de la connaissance, de la mémoire et de la transmission de leurs savoirs culturels, les Aînés. Car ceux qui vont partir s’installer en ville ne sont pas les plus vieux, au contraire, ils doivent pouvoir s’insérer, trouver un travail, hommes comme femmes d’ailleurs. Cet arrachement peut également me semble-t-il expliquer en partie pourquoi la broderie en piquants n’apparaissait plus à l’époque comme une priorité, ou même si elle l’était, ne pouvait plus trouver de mains pour se transmettre.

Avec les années 1960-1970, en grande partie, d’ailleurs, en réaction vis-à-vis de la « politique de liquidation », va naître un mouvement contestataire indien 31 , parallèle, mêlé, utilisé ou inspiré, selon les moments et les organisations considérées, tout à la fois par les mouvements noirs pour les droits civiques, et les mouvements pacifistes contre le Vietnam.

Tant sur la scène américaine (Etats-Unis et Canada), que sur la scène internationale, les Amérindiens vont redevenir « visibles », et montrer qu’ils sont là, qu’ils ont survécu, et ce, avec force costumes, plumes et actions spectaculaires, les plus célèbres demeurant peut-être la « prise » d’Alcatraz en 1969, le siège du tristement célèbre Wounded Knee 32 en 1973 ou encore la Longue Marche vers Washington en 1978.

Je ne vais pas prétendre ici résumer en quelques lignes tout l’essor et l’impact politique et économique du Red Power, déjà profondément développé et analysé dans de nombreux ouvrages de qualité. Ce qui va nous intéresser ici est de comprendre comment cette « résurgence », cette « renaissance » de « l’indianité » a pu influencer également le renouveau de l’art de la broderie. Car c’est bien dans ces mouvements que naît peut-être un sentiment nouveau : celui d’être indien, plus que d’être lakota, cree ou encore blackfoot. Un sentiment d’appartenance fondé sur les communs des cultures amérindiennes : ce que l’on a appelé le « pan-indianisme », et qui s’affirme à cette époque, permettant de dépasser les clivages locaux pour accéder également à une plus grande assise politique internationale. Cette conscience d’appartenir à une « communauté » ne va pas seulement s’appuyer sur l’appartenance à la terre et sur la revendication des droits, elle va également se forger dans la pratique de cérémonies inter-tribales et l’échange de styles esthétiques, qui seront désignés comme « indiens » et non plus cree, lakota ou navajo…

On va également observer à l’époque ce qu’on a appelé le « retour aux traditions ». Bien sûr, il sera essentiellement tourné vers la pratique religieuse, la Danse du Soleil revient en force dans les années 1960-1970, le recours aux hommes-médecine également, mais pas seulement.

Par défi, par imitation aussi des grands leaders indiens, qui utilisent tous les stéréotypes de l’Indien de cinéma pour asseoir l’impact de leurs discours sur les mémoires et imaginaires des « Blancs », mais aussi par retour d’un goût pour ce qui est « authentiquement rouge », les jeunes Amérindiens vont porter à nouveau les cheveux longs, les vestes brodées ou encore les mocassins. Certes, les critères de la mode « hippie » de l’époque favorisent ce regain pour « l’ethnique », mais l’impact est je crois plus profond. Avec le Red Power, ce ne sont pas uniquement les consciences des « Blancs » qui ont été éveillées, ce sont aussi celles des Amérindiens. Pour la première fois depuis des années, on pourrait même se risquer jusqu’à dire des siècles, ils vont devenir le centre d’une attention dont le but n’est pas de les détruire, de les critiquer, de les assimiler. Ils vont même parfois devenir des sortes d’égéries de la lutte sociale (pour les pacifistes et les « ancêtres » des alter mondialistes par exemple) ou de la conscience écologique ou spirituelle (pour les adeptes du New Age entre autres), selon ceux qui les idéaliseront, voire utiliseront.

Et à travers ce prisme, même s’il est déformant, ceux qui avaient appris à l’école, à l’église ou même par leurs parents à avoir honte de ce qu’ils étaient, vont se regarder enfin, et apprendre à s’aimer.

A partir des années 1970, artistes et artisans amérindiens fleurissent de toutes parts. Ils produisent pour les leurs, pour les touristes, pour les galeries d’art avant-gardistes. C’est dans cet élan que la broderie aux piquants va elle aussi refaire surface, en tant que technique indienne à part entière, puisque née sur le « continent tortue » et leur appartenant en propre. Elle apparaît évidemment dans cette optique comme le symbole idéal de cette « indianité » qu’on cherche à retrouver ou plutôt à construire, s’inscrivant alors dans un certain processus de patrimonialisation, mais peut-être aussi dans ce que Serge Gruzinski 33 a appelé une « guerre des images ». La broderie, sa symbolique et ses images, en tant que « véhicules de tous les pouvoirs et de toutes les résistances » 34 , se trouvent ainsi certainement en partie au centre d’un conflit entre « dominants » et « dominés », dont les enjeux sont politiques, idéologiques, identitaires mais aussi esthétiques.

Nous verrons, dans le chapitre suivant consacré à la transmission, les chemins détournés que prendra parfois ce réinvestissement d’une technique qui n’avait dans certains cas plus été pratiquée depuis plusieurs générations dans une famille : la mémoire « reviendra » par les manuels des missionnaires, les écrits des anthropologues, par les collections des musées, par Internet, autant que par la recherche des « possesseurs du savoir » encore en vie…

Enfin, dans les années 1980-1990 il semble que les danseurs de pow-wow, par mode comme par commodité, aient demandé de plus en plus à porter des costumes brodés en piquants plutôt qu’en perles. Les brodeuses aux piquants étant moins rares qu’auparavant, il devenait en effet possible de s’offrir un tel luxe : les costumes de pow-wow (en peau) entièrement brodés de perles peuvent peser jusqu’à une quarantaine kilos, plus si l’on y ajoute les grelots (presque des cloches !) que portent certains danseurs aux chevilles. En piquants, l’ensemble pèserait de la moitié à un tiers du poids… Les pow-wow étant devenus pour certains danseurs un véritable emploi à plein temps, vivant des prix gagnés au fil du circuit, ils sont plus que demandeurs de costumes moins lourds, plus commodes et qui leur permettraient donc également de danser plus longtemps et d’êtres plus agiles et gracieux dans leurs mouvements, en bref, de gagner à coup sûr ! Ils ont donc créé une demande auprès des brodeuses.

Cependant il ne m’a jamais été donné voir sur un circuit (au Canada) un danseur (ou une danseuse) portant un costume entièrement travaillé aux piquants. Les participants portent généralement une veste, ou encore une robe ou une parure (collier et boucles d’oreilles) en piquants, mais pas tout à la fois. Le reste est travaillé en perles. Marla Powers remarque à ce sujet en 1986 35 :

‘« Aujourd’hui le travail aux piquants est extrêmement prisé, mais peu d’artistes pratiquent encore l’ancienne technique d’applique des piquants sur de la peau tannée ou brute. Quelques femmes parmi les plus âgées continuent à fabriquer des pièces traditionnelles de costume, qui ont d’ailleurs connu un renouveau durant les années 70. Mais la plupart du travail aux piquants moderne est fait sur des accessoires de tous les jours : colliers, bracelets de montre, boucle d’oreilles et ainsi de suite. Quelques femmes âgées décorent toujours des tuyaux de pipe, ou créent quelques pièces uniques comme des décorations pour tipi ou des costumes de style ancien, qui font l’objet d’une grande demande de la part de collectionneurs hors de la réserve. »’Cela est dû en partie au fait que les objets en piquants sont hors marché : ils sont vendus entre familles qui se connaissent et ils doivent être commandés à l’avance afin d’être brodés pour l’individu particulier qui va porter l’objet. Il faut que ce dernier choisisse ses motifs, ses couleurs, etc. Cela est encore plus vrai s’il s’agit d’un costume de cérémonie ou de la décoration d’une pipe sacrée ou de son étui, pour lesquels la symbolique des motifs et couleurs utilisés doit être respectée. On ne trouve au Canada, dans les Plaines, sur les marchés d’artisanat, dans les galeries d’art ou stands des vendeurs lors des pow-wow par exemple, que de petits objets qui pourraient être travaillés aux piquants, comme des boucles d’oreilles ou des bracelets. Ils ne sont généralement pas recouverts de motifs précis, mais sont plutôt fabriqués selon la méthode du « wrapping », en entourant des piquants sur de la peau non tannée, technique la plus simple, la première apprise.

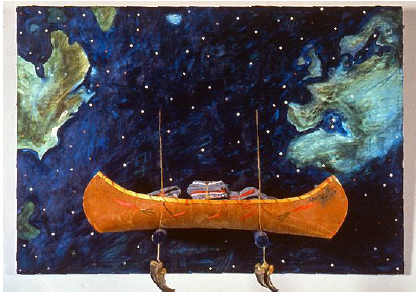

Je n’ai jamais vu de mocassins ou costumes brodés aux piquants dans les boutiques spécialisées dans le « style indien », qui sont pourtant pléthore dans tout le Canada, et où les articles en perles abondent. Les seuls objets où il y avait présence de quelques piquants à la surface que j’ai pu retrouver dans les boutiques souvenir des musées de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Manitoba et du Quebec, sont des canoës miniature en écorce de bouleau…

J’ai d’ailleurs été par la suite très amusée de retrouver un exemplaire plus conséquent de ce petit canoë dans une œuvre de Sheila :

Les cadeaux « blancs » sont, dans ce jouet (par ailleurs cadeau « indien » à acheter en boutique souvenir) des couvertures, rappel des couvertures « empoisonnées » par la variole données par l’armée aux Amérindiens sur les réserves… Elles sont dans ce tableau renvoyées de l’autre côté de l’océan…

Les objets offrent donc un point de vue sur le monde : point de vue singulier de l’artiste, mais aussi point de vue d’une culture. Ils ont des paroles partagées à offrir, qu’il nous faut savoir recevoir.