B. Les ruptures dans la toile

Un des principaux facteurs de rupture dans la transmission des savoirs indiens fut la radicalisation de l’éducation « à l’européenne » dans les pensionnats amérindiens. Mis en place dès 1867, ces pensionnats, appelés indian schools aux Etats-Unis et residential schools au Canada, vont recueillir les Amérindiens à partir de l’âge de quatre ans, sous la tutelle des gouvernements et l’enseignement des missionnaires.

Il s’agit d’éduquer, de « civiliser » et d’évangéliser par la même occasion. Placés dès leur plus jeune âge, de gré ou de force (une disposition de l’Indian Act prévoit qu’un agent de surveillance peut à tout moment obliger l’enfant et le retenir en détention s’il a le soupçon d’une absence à l’école), les jeunes Amérindiens vont apprendre à connaître dans un même élan religion et « culture européenne » (française ou anglaise en général). La vie quotidienne dans les pensionnats sera marquée par des récurrences : interdiction formelle de pratiquer les langues maternelles indiennes, recours systématique à l’anglais, interdiction de toute pratique religieuse « autochtone », rupture de tout contact avec des frères et sœurs qui seraient éventuellement scolarisés au même endroit, retours les plus rares possibles sur les réserves lors des vacances. Toute cela circonscrit dans une organisation quasi-militaire des cours et le recours fréquent aux punitions corporelles.

Ainsi sont substitués, insinués dans les esprits des enfants de nouveaux modèles : d’apprentissage, mais pas seulement, des modèles de pensée également.

Les enfants apprennent assis à une table, ils « reçoivent » le savoir qui vient du maître, qui vient d’en haut et qui doit immédiatement être capturé par l’écrit et fixé sur le papier: la ramification, le réseau fluctuant et dynamique de la connaissance transmise horizontalement et oralement n’ont plus leur place. L’enfant se doit à présent d’être attentif et passif, quand il était perpétuellement sollicité dans l’apprentissage amérindien : participer, expérimenter, répéter les gestes, pratiquer…

Voici le témoignage de Inez Dieter, aînée de la nation peepeekisis, interrogée à ce sujet en 2000, dans le cadre d’un recueil pour les écoles publiques de Regina (Saskatchewan) 77 :

‘« We weren’t allowed to express ourselves. We were made to keep quiet all the time. I was very mouthy as a young girl. I had an inquiring mind. A lot of times we were slapped for talking out of turn. Today I am deaf. I can attribute that to having been beaten on ears by one of the school supervisors. Tapwe, that’s no lie. I never did anything about it. And today, I am deaf as a result. » Annexes p. 360’Les coups, les punitions étaient également monnaie courante dans les pensionnats, alors que l’on sait que les méthodes de coercition dans les Plaines étaient réduites aux réprimandes et à l’apprentissage de la honte et de la responsabilité, ne faisant jamais intervenir la violence.

Enfin, par cette discipline, ce temps fragmenté, c’est toute la perception amérindienne du temps et de l’espace qui est « attaquée » et remplacée. Le temps n’est plus cyclique et modulable, il est précis, réglé, découpé : les allers-retours et transformations dans le temps du mythe apparaissent incongrus, irréalistes aux enfants. C’est toute une vision du monde et un « filtre culturel » qui est mis en danger. Bastide formulera de manière très exacte dans Le prochain et le lointain 78 les implications et enjeux primordiaux de l’acculturation, notamment par l’école, à partir d’une réflexion sur Kant :

‘« L’acculturation matérielle peut bien agir analytiquement, brisant les complexes culturels pour y opérer des choix, en accepter des éléments, en rejeter d’autres ; chacun de ces éléments garde du complexe sa coloration, sa force dynamique ; la valeur occidentale empruntée tendra à reconstituer à l’intérieur de la psyché l’organisation mentale qu’elle exprime. Ce qui fait qu’à l’école, en apprenant la physique ou la langue des blancs, ce ne sont pas seulement des mots que l’on apprend, ou des lois de la nature, mais c’est toute une réélaboration des Gestalten qui s’opère, qui va modifier la perception, la mémoire, le processus de penser, métamorphoser la sensibilité. »’La langue, les manières de transmettre, les dispositifs de cognition, autant que les contenus transmis constituent une approche particulière du monde.

Parallèlement à cette destruction intensive « par la base » des identités indiennes, les gouvernements américain et canadien vont mettre en place, à partir de 1880, une politique de répression et interdiction des pratiques religieuses traditionnelles, dans toutes les régions : le potlatch par exemple sur la côte Nord-Ouest, dans les Plaines la Danse du Soleil, le Midewiwin, la « sweat lodge » ou encore les « giveaway » seront interdits.

Ces dispositifs ont été très efficaces, et ce, malgré des résistances marquées notamment dans la poursuite des pratiques religieuses, en cachette des autorités 79 . Progressivement, on peut souligner que, d’une assimilation au modèle « blanc », on est passé à une déculturation très efficace. La rupture totale avec la famille, donc avec les vecteurs classiques de transmission des connaissances et valeurs culturelles, la déchirure des liens affectifs, la non pratique des langues, mais plus encore la négation et le rabaissement systématique des cultures et identités ont entraîné ce que les psychologues appellent aujourd’hui le « Residential School Syndrome ». Ce syndrome, fondé sur la destruction de la personnalité et des liens sociaux ainsi que sur un intense sentiment de frustration et une absence totale d’estime de soi, toucherait aujourd’hui environ 80% des individus qui s’adonnent à la violence, à l’alcool ou à la drogue au Canada. Inez Dieter affirme ainsi :

‘“A lot of our people have potential, but they’ve been more or less ridiculed and their spirits were not allowed to grow. This is where they are today. That is why there is so much alcoholism. People haven’t got the inner strength.”Annexes p. 360’Les enfants de ces anciens pensionnaires subissent alors de plein fouet ces ravages : des générations entières traumatisées, déracinées, et des fossés difficiles à franchir ensuite entre les générations. Ceux qui ont appris la haine d’eux-mêmes, appris à penser que leurs croyances étaient « mauvaises » ont ensuite créé ou retrouvé des foyers et sont devenus incapables de comprendre d’abord leurs propres parents, ensuite leurs propres enfants. Ceux qui étaient vus traditionnellement comme les gardiens et les passeurs du savoir (les Aînés), se sont alors avérés incapables d’assumer ce rôle et ont perdu leur crédibilité et légitimité auprès des enfants…

Définissant les voies (et voix !) de la transmission dans les cultures amérindiennes, Marie Battiste et James Youngblood 80 rappellent :

‘“ This way of knowing has been continually transmitted in the oral tradition from the spirits to the Elders and from the Elders to the young through spiritual teachings. The process of cognitive transmission reveals another important aspect of indigenous knowledge: its transmission is intimate and oral, it is not distant or literal.”Annexes p. 360’Devenus « étrangers à eux-mêmes », pour reprendre l’expression de Julia Kristeva 81 , c’est tout un « monde », autant spirituel que pratique, qui leur fut impossible à reconstruire.

Mary, que j’ai interrogée dans la réserve de Piapot, car elle m’avait été « recommandée » pour ses broderies en perles, aurait voulu apprendre à broder à ses filles, mais elle n’a pas pu. Elle dit avoir tout oublié depuis les « residential schools ». et puis ses filles sont « trop pressées » pour les piquants, et même pour les perles ! Elle est d’ailleurs surprise de voir « une jeune comme moi » s’intéresser à tout ça. Elle me raconte qu’elle est restée huit ans en « residential school ». Sa mère est morte pendant qu’elle était là-bas. C’était horrible, mais elle a au moins appris comment se comporter avec « those white people outside », et elle fait un grand geste vers la fenêtre en disant cela. « Dehors », c’est là que sont les étrangers, hors de la réserve. Mais elle est fière aujourd’hui d’avoir préservé l’usage de sa langue maternelle, l’assiniboine, car ce n’était pas facile de résister aux méthodes d’apprentissage de l’anglais, et à l’interdiction formelle de pratiquer sa langue, et, ce, pendant huit ans… Elle a perdu beaucoup d’habitudes, de connaissances religieuses, mais pas sa langue. La broderie en piquants, oui, elle se souvient comment faisait sa mère, mais elle, elle ne sait plus faire, et puis « de toutes façons ça n’intéresse plus personne ».

On voit bien dans ses propos désabusés à quel point tout cela a perdu du sens et de la valeur à ses yeux. Une autre fois, alors que nous nous connaissions un peu mieux, elle m’a même fait part de son profond désarroi lorsqu’elle est revenue, après huit ans, sur la réserve. Ce lieu, qui aurait du être sa maison, où elle aurait enfin dû se sentir « chez elle », lui est apparu comme vide et froid, étranger, presque effrayant. Les premières cérémonies auxquelles elle a assisté après toutes ces années lui semblaient de véritables calvaires : épiée, elle ne se souvenait plus toujours de la position à adopter, du pas à effectuer et craignait perpétuellement d’être prise en faute, comme à l’école.

Et puis, petit à petit, elle s’est sentie mieux, même si beaucoup de choses, de manières de faire, demeurent étranges pour elle et qu’elle a gardé la foi et va à l’église. Elle me dit ne pas toujours bien comprendre ces jeunes « redskins » « peaux-rouges » qui tiennent absolument à « se faire des tresses comme les filles ».

Mary n’est plus ni tout à fait d’un monde ni tout à fait d’un autre. Nous aborderons à nouveau cette tendance récurrente des identités amérindiennes à la mouvance, à l’errance et aux demi-teintes dans le deuxième chapitre, autour de la figure de la Femme Double (Double Woman).

Les dispositifs de déculturation 82 systématique qui ont été mis en place aux Etats-Unis et au Canada ont conduit à une perte considérable des savoirs et savoirs-faire amérindiens. De manière moins consciente et voulue peut-être, l’installation des colons toujours plus loin dans l’Ouest et l’urbanisation l’accompagnant, ont également contribué à cet appauvrissement. Avec eux, plantes et animaux se sont raréfiés, parfois ont disparu. Avec l’implantation des missionnaires et de la médecine dite « moderne », les connaissances prophylactiques de la faune et de la flore ont été en partie perdues, en même temps que certaines plantes elles-mêmes « quittaient » leur « territoire » habituel. La connaissance des plantes nécessaire au savoir-faire de la broderie, afin de réaliser la teinture des piquants, a ainsi été en grande partie perdue, soit que les plantes elles-mêmes aient disparu, soit qu’on ait « oublié » la façon de les identifier. Sheila m’a ainsi dit de nombreuses fois avoir le désir de teindre les piquants « à l’ancienne », à l’aide de pigments naturels : en étudiant des modèles brodés anciens, elle s’est rendu compte que les teintures naturelles « tenaient mieux » à l’usage du temps, mais, surtout, étaient moins agressives pour les piquants, donc les endommageaient moins à terme que les teintures chimiques, qui tendent à « ronger » leurs fibres.

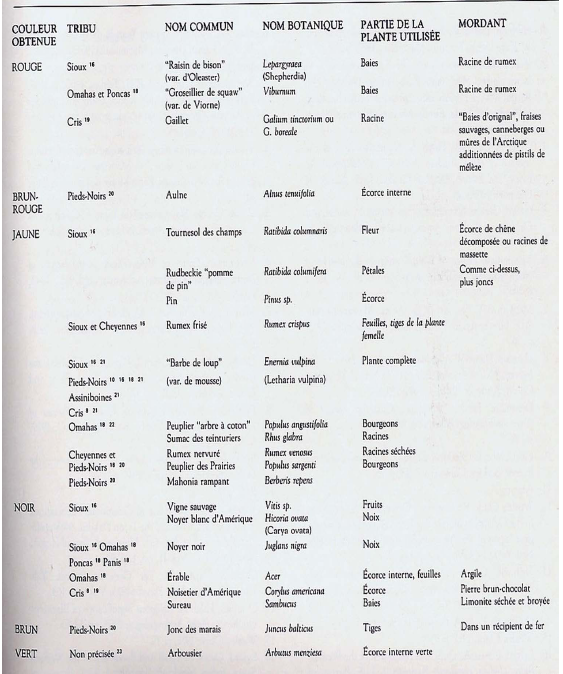

Se renseignant sur quelles plantes lui seraient nécessaires, elle a pu dans les « manuels », chez Orchard par exemple et chez Bebbington (table suivante) 83 avoir accès à ces informations.

Orchard précise, dans le chapitre qu’il consacre à la teinture, « Dyes materials and dying » 84 , que :

‘“ the selection of materials used for coloring was governed to a great extent by the locality in which the work was to be done, although sometimes longs journeys were made to procure choice materials to serve as ingredients for making dyes” Annexes p. 361’Il faut donc trouver sur place ses matériaux, se déplacer ou commercer pour les obtenir. Mais qui collecte aujourd’hui du « rumex frisé » par exemple ?...

Orchard décrit ensuite, en se basant sur les écrits du Prince Maximilien de Wied 85 , quelques plantes similaires à celles décrites ci-dessus, dans le tableau dressé par Julia Bebbington.

On retrouve ainsi la “wolf moss”, appelée aussi parfois “fox moss”:

‘”to produce the beautiful yellow colour, they employ a lemon-coloured moss from the Rocky Mountains, which grows in the fir trees… A certain root furnishes a beautiful red. With them they dye the porcupine quills and the quills of the feathers, with which they embroider very neatly”Annexes p. 361’Toujours chez Orchard, est cité Harmon, “A Journal of Voyages and Travels”, 1820, décrivant les Indiens vivant à l’est des Montagnes Rocheuses du Canada : « To colour black, they make use of a chocolate coloured stone, which they burn and pound fine, and put into a vessel, with the bark of an hazel-nut tree… » Annexes p. 361

Il expose ensuite comment les piquants sont “cuits” dans cette mixture pendant environ deux heures à feu doux, puis sont séchés près du feu. On fixe les couleurs avec de la graisse d’ours, et elles ne s’affadissent jamais… Lorsque cela bout, il faut faire attention car les piquants peuvent aussi bien devenir doux et brillants, que se dissoudre dans le mélange…Il faut donc sortir les piquants du bain au bon moment, on peut ensuite les rincer sous l’eau froide si nécessaire, et les faire sécher à l’air.

Les principales recettes « cuisent » donc la mixture de teinture. Pourtant, d’après Whilma (une des mes « informatrices » à laquelle nous accorderons toute une partie de l’analyse dans les pages suivantes), sa mère et sa grand-mère utilisaient d’autres méthodes.

Elles teignaient les piquants en les trempant dans des fruits frais simplement écrasés, mais non cuits, puis passés ensuite aux mordants pour les fixer. Whilma se souvient aussi qu’en hiver, quand les fruits sont rares, elles utilisaient plutôt des morceaux de tissu ou de couvertures teintes, qu’elles faisaient bouillir avec les piquants. La teinture se transférait ainsi d’un support à un autre… Sa mère aimait cette technique, c’était « économique et pas fatiguant ».

Pour fixer les couleurs et éviter qu’elles ne s’affadissent avec le temps, il est nécessaire d’ajouter des mordants aux mixtures de teinture. Selon les recettes et les effets désirés, ceux-ci sont plutôt ajoutés avant, après ou pendant le bain de teinture. Les mordants acides comme le raisin ou les « gooseberries » (sorte de groseilles vertes) ou même encore le vinaigre peuvent aider à garder les couleurs permanentes.

Des couleurs encore plus profondes sont obtenues en ajoutant de la racine femelle de « dockroot » ou « curl dock », le rumex frisé. D’autres mordants naturels incluent l’écorce de chêne (son tanin) et tout particulièrement celle du chêne noir, que l’on fait macérer dans l’eau, ou encore l’oxyde de fer contenu par exemple dans l’hématite. Les mordants industriels utilisent du chrome, du sulfate de fer, de l’aluminium ou encore du vitriol… Ces mordants sont extrêmement toxiques et les utiliser requiert une grande attention durant les bains… D’autres fixatifs à base de plantes pouvaient aussi être employés selon les couleurs et donc les plantes utilisées pour la teinture, comme de l’argile (pour obtenir du noir), ou des canneberges (rouge).

Toutes ces techniques dites « traditionnelles » par les brodeuses nécessitent de savoir reconnaître ces plantes dans la nature, et d’en utiliser ensuite les bonnes parties et les bonnes proportions. Sheila a donc tenté de trouver quelqu’un qui aurait pu « savoir ». Elle m’a raconté qu’elle avait ainsi écumé les réserves environnant Regina pendant des années, afin de trouver un ou une connaisseuse, « some knowledgeable people ». En vain. Ils ont su retrouver quelques plantes, d’autres semblent avoir disparu ou peut-être, comme me l’a dit Sheila, « se sont-elles déguisées pour ne plus être tourmentées ». En tout cas, même les essais avec les « bonnes plantes » se sont quasiment tous avérés désastreux, la teinture ne prenant pas, tournant, ou se révélant d’une couleur plus qu’approximative. Sheila étant la mieux documentée, instruite et « pratiquante » de l’art du travail aux piquants dans la région, on peut alors supposer avec elle que le savoir des teintures naturelles s’est perdu.