3/ Jainie, l’élève et le maître à la fois

J’ai rencontré Jainie lors d’une visite au RSM, elle y est guide-animatrice. Cette jeune femme de 23 ans est déjà mariée. Elle est Dakota d’origine. Etrangement, alors qu’elle travaille au musée depuis quelques années déjà, personne ne savait qu’elle savait broder aux piquants. C’est un autre guide animateur avec lequel je discutais de mon travail qui me l’a appris. Jainie a rapidement accepté de prendre un peu de temps pour en discuter avec moi. Il n’était aux débuts pas question de pratique ou de démonstration, mais plutôt que moi je lui montre qui j’étais et ce que je venais exactement faire là. Avec Jainie, j’ai retrouvé deux sentiments connus : celui de la suspiscion vis-à-vis de l’anthropologue, et celui d’être étranger.

Nous nous sommes donc fixé un premier rendez-vous, au musée, à la bibliothèque de l’annexe où je travaillais. Jainie m’avait dit également vouloir en profiter pour regarder quelques livres qui pourraient l’intéresser. Je ne savais pas du tout à ce moment là quelles étaient ses activités en dehors de son poste au musée.

Pour ce premier rendez-vous, Jainie n’avait que peu de temps à m’accorder et il m’a vraiment semblé qu’il s’agissait du traditionnel « test de l’ethnologue », c’est-à-dire sonder qui je suis et quelles sont mes intentions.

Comme nous avons à peu près le même âge, et que j’ai bien senti une certaine gêne de sa part, nous avons pris le temps d’échanger autour de nos vies, de nos connaissances communes dans la région, etc… C’est ainsi que j’ai découvert que Jainie étudiait l’art à l’université de Regina, et que l’un de ses enseignants était Sheila, avec laquelle elle avait pratiqué le travail aux piquants… Nous avons rapidement sympathisé et convenu d’une nouvelle date pour nous revoir.

Cette seconde fois, Jainie a su profiter de mon statut au musée pour me demander l’accès aux collections conservées dans le « cocoon », chambre hermétique et régulée où sont conservés les objets les plus fragiles et les plus sacrés des collections amérindiennes. Elle voulait faire quelques croquis, pour elle, et pour son cours. Après demande d’autorisation (que j’avais pour moi-même, mais qu’il fallait que « j’étende » à une autre personne) et rappel des consignes par les conservateurs (c’est-à-dire spécifiquement pour les femmes l’interdiction de pénétrer dans le cocon lors de leurs menstruations selon les prescriptions rituelles notifiées par les Aînés, et plus généralement le respect dans la manipulation des objets, ainsi que la fumigation obligatoire du corps avec de la sweet grass avant de pénétrer), nous sommes donc entrées dans ce lieu privilégié.

Jainie et moi étions comme deux jeunes femmes dans une boutique de bijoux ou de vêtements précieux : au pays des merveilles… Nous avons ainsi passé un après-midi entier à ouvrir tous les tiroirs et commenter les pièces qui se dévoilaient sous nos yeux. Ce fût un moment non seulement extrêmement agréable, mais également très instructif : Jainie me posait des questions quant à la provenance et à l’âge de telle ou telle pièce et, en retour, je l’interrogeais sur le sens et les noms donnés à tel ou tel motif. J’ai, grâce à elle, pu ainsi recouper différents noms et interprétations pour un même motif, ce que nous verrons dans la dernière partie de ce travail.

Notre relation s’est ainsi instaurée sur un mode de coopération et d’échanges d’informations, bien différent de ma relation avec Sheila où ma position était celle de l’élève. Avec Jainie, nos rôles réciproques étaient multiples, les savoirs étant partagés sur certains points, voire complémentaires : j’avais le début de l’information, elle en avait la fin.

Durant notre séjour dans le « cocon », Jainie a également fait quelques croquis de motifs qu’elle pensait ensuite reproduire et adapter dans son propre travail : j’ai ainsi pu voir à l’œuvre ce chemin particulier de la transmission des styles.

Après être sorties du « cocon », nous nous sommes installées dans la bibliothèque. J’ai alors indiqué à Jainie, sur sa demande, où se trouvaient les ouvrages consacrés au travail aux piquants, à la broderie et perles, et plus généralement aux vêtements et bijoux. Elle m’a expliqué rechercher des « plans », des patrons pour la couture, car elle avait en projet un nouveau costume de pow-wow, pour elle ou pour sa sœur. J’ai ainsi découvert qu’elle dansait également en pow-wow. Elle y participe depuis son plus jeune âge, sa mère, ses sœurs et son petit frère également. Son père dansait lui aussi quand il était plus jeune. J’ai appris plus tard en discutant avec d’autres membres de la communauté, lors de diverses cérémonies ou meetings, que la famille de Jainie était considérée comme traditionaliste, et très respectée dans la région.

En feuilletant ensemble les divers ouvrages, le caractère de l’utilisation de ces livres comme manuels est devenu ainsi encore plus évident. Jainie a même fait de nombreuses photocopies, notamment de dessins de Wissler, où l’on pouvait voir la découpe d’un mocassin, ou d’une robe. Elle utilisait ces ouvrages comme un catalogue de patrons pour la couture, un répertoire d’idées, d’astuces et d’inspiration.

Toutes deux penchées sur les dessins ou photos, il m’a été plus facile de poser des questions sur des sujets dont « l’occasion » m’a été fournie par la médiation de l’ouvrage : par exemple, c’est en admirant une photo d’amulettes à cordons ombilicaux que j’ai pu demander à Jainie si cela se pratiquait encore, et qu’elle m’a répondu par l’affirmative, comme je l’évoquais dans la première partie de ce travail, consacrée aux objets.

Evoquant alors dans ce contexte sa grand-mère, j’ai pu rebondir et lui demander si c’était elle qui l’avait instruite dans l’art du travail aux piquants. Non. C’est avec sa mère qu’elle a appris les rudiments, mais sa mère ne pratiquait quasiment que la broderie en perles. Elle avait ensuite en quelque sorte réappris avec Sheila. Je croyais que cela s’arrêtait là. Bien au contraire ! L’histoire de Jainie me réservait encore bien des surprises.

Plus tard dans la conversation, nous intéressant à la technique du « wrapping » et plus spécifiquement lorsqu’elle est appliquée sur le manche d’un pipe sacrée, Jainie m’a dit que son père était extrêmement doué, contrairement à sa mère.

Surprise, je lui ai demandé d’approfondir : chez elle, c’est son père qui était réputé pour son habileté à travailler les piquants sur les étuis et manches de pipe sacrée. Il lui était même arrivé parfois, cédant aux caprices de ses filles, de leur fabriquer des colliers et des boucles d’oreilles en piquants.

Où avait-il appris ? De sa grand-mère, mais il s’était perfectionné avec un ami, rencontré lors des grands rassemblements de la Danse du Soleil, en été, aux Etats-Unis. Jainie poursuivit son récit en m’avouant qu’elle était ainsi entrée en quelque sorte en apprentissage auprès de l’ami de son père, revenant le voir presque à chaque saison rituelle le voir durant son adolescence. Et cet homme, qui finit par l’adopter selon le rite hunka 112 se trouvait n’être autre qu’un membre de la célèbre famille New Holy, évoquée plus haut en relation avec la cassette video Lakota Quillwork, utilisée par Sheila dans ses cours. Et la boucle était bouclée !

Jainie m’a ainsi un peu plus longuement renseigné sur cette famille réputée de traditionalistes, où hommes et femmes se transmettent la connaissance du travail aux piquants depuis des générations. Le parrain et maître de Jainie est un frère de la protagoniste de cette cassette, Alice Blue Legs, née New Holy. Leur père, Joseph New Holy, était un chef spirituel hunkpapa (sioux) reconnu et un brodeur émérite, qui a transmis son savoir-faire non seulement à ses filles et fils, mais aussi à ses gendres et belles-filles. Ainsi, Amil Blue legs, mari de Alice, avait appris avec son beau-père, mais, comme la tradition l’exigeait il ne travaillait que des pièces portées par des hommes comme des ornements en crin de cheval, des étuis à pipe sacrée ou des objets totalement profanes comme des boucles de ceinturons. Son épouse, elle, faisait le reste, et surtout la broderie, quand lui n’utilisait que la technique du « wrapping ». Le couple a même fait des démonstrations de ses talents dans des musées ou d’autre organismes publics d’éducation.

Voici un « wahpeglinah », appelé « queue de bison », porté dans les cheveux comme ornement, réalisé par Amil Blue Legs avant sa mort, en 1994 : la photo est extraite d’un article lui étant consacré dans l’American Indian Art Magazine, à l’hiver 1995 113 :

Jainie a donc eu la chance d’apprendre avec les plus grands maîtres de chaque côté de la frontière : la famille New Holy aux Etats-Unis, Sheila Orr au Canada. Car Jainie m’a ainsi assuré de la qualité du travail de Sheila, même s’il semble que les libertés qu’elle s’accorde dans ses œuvres « contemporaines » soient parfois critiquées ou en tout cas dépréciées, par rapport au travail plus « traditionnel » (j’utilise ces termes entre guillemets car il s’agit de la terminologie oppositionnelle utilisée par Jainie, que je ne partage pas).

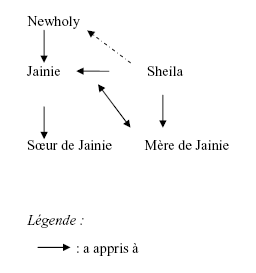

Jainie, au cœur de ces réseaux de diffusion du savoir, a ainsi pris une place particulière dans les mailles du filet : elle a par la suite réappris à sa mère et appris à sa sœur les techniques du travail aux piquants, suite à ses séjours répétés à Pine Ridge. Plus tard, elle a même envoyé sa mère suivre des cours avec Sheila.

Sheila apparaît ainsi comme l’araignée au milieu de sa toile, ouvrière des réseaux sociaux et des transmissions de connaissance. Si l’on tente de résumer cette configuration en un schéma, voici ce à quoi elle ressemble :

Les modes de diffusion des savoirs et savoirs-faire n’ont ainsi rien de linéaire ou de systématiquement descendant : le savoir circule dans de multiples sens, et selon des processus très variables.

En effet, Jainie, dans nos rencontres ultérieures, s’est révélée comme une brodeuse assez différente de Sheila, tant dans ses buts et inspirations que dans ses manières de faire.

Jainie m’a expliqué qu’elle brodait pour les costumes de cérémonie, pour les pow-wow, et uniquement pour sa famille. Il lui est arrivé parfois de vendre des paires de mocassins qu’on lui avait commandées, mais cela est demeuré anecdotique ; et elle ne comptait pas renouveler l’expérience : pour elle, il s’agissait de beaucoup de travail et de temps, pour peu de plaisir, car, puisqu’il s’agissait d’une commande, elle n’avait pu choisir ni les motifs ni les couleurs.

Elle m’a avoué finalement broder plus pour maintenir la tradition, pour rendre sa famille fière d’elle et être bien considérée en tant que jeune épouse (elle s’est mariée il y a quelques mois), que par goût.

Ainsi les contraintes et codes de la féminité parfaite, que nous verrons associés à la pratique du travail aux piquants dans la partie suivante, apparaissent encore bien vivaces. Pour trouver, mais surtout garder sa place, en tant que jeune femme amérindienne, qui plus est mariée et probablement très vite future mère, Jainie a suivi les « voies de la tradition ».

Beaucoup de jeunes Amérindiens désirant montrer leur rapprochement vis-à-vis de leur culture (ou bien souvent de ce qu’ils imaginent qu’elle est, en référence à une image très stéréotypée forgée par les Blancs et instrumentalisée par les défenseurs de l’indianité) adoptent ce type de comportement. Ils prônent un traditionalisme radical, et souvent très éloigné de la réalité ethno-historique, où mariage, rejet de l’alcool et autres valeurs associées au « monde blanc », style vestimentaire, ainsi que pratiques religieuses ostentatoires sont érigés en principes de vie fondamentaux et indispensables à l’ « authentique » indien. Ce repli communautariste existe, aux Etats-Unis comme au Canada, sous des formes plus ou moins extrêmes et visibles.

Jainie se distingue également de Sheila par sa pratique même des piquants : elle ne les utilise que pour la broderie, uniquement sur peaux. Elle utilise cependant également des morceaux de canevas pour s’entraîner, même si, finalement, Sheila m’a avoué ne pas en raffoler et trouver plus efficace de se « lancer » directement avec de la peau. Il est vrai que la texture et donc les sensations au toucher n’ont rien à voir entre l’un et l’autre. Je préfère d’ailleurs également nettement travailler sur peau.

Jainie utilise un spray pour humecter régulièrement les piquants, alors que Sheila préfère les laisser franchement tremper dans l’eau. Jainie trouve plus pratique, et moins « salissant » l’utilisation du spray. Elle prépare également ses piquants à l’avance et en quantité : elle découpe leurs pointes systématiquement (ce qui n’est pas le cas de Sheila qui aime conserve l’extrémité noire du piquant pour des raisons esthétiques, elle aime l’irrégularité, la surprise qui peut surgir de ce fait dans le décor) et, pour ne pas se blesser ou voir les piquants « sauter » comme nous l’avions souligné à travers les descriptions de C. Lévi-Strauss, elle les plante dans une feuille de sopalin humide. Elle découpe ensuite leur pointes, ainsi plantés, à l’aide d’une pince à ongles. Cette astuce se révèle très efficace. Cependant, j’ai également testé le fait de préparer un grand nombre de piquants à l’avance (c'est-à-dire de les humidifier puis de les aplatir) et je n’ai pas été convaincue.

Les piquants avaient tendance à sécher et à se regonfler, je devais alors les re-lisser à sec, ce qui tendait à casser les fibres, ou les faire retremper et donc devoir patienter encore une dizaine de minutes… Peut-être ce problème était-il également dû au fait que j’étais beaucoup plus lente et moins habile que Jainie !

Jainie m’a ainsi montré son travail et ses astuces et elle m’a pour cela reçue chez elle. Ses pièces brodées aux piquants étaient toutes des parties de costumes de pow-wow : bijoux, « shockers » (colliers ras le cou plutôt réservés aux hommes), boucles servant à retenir les nattes, mocassins et robes.

Une des pièces dont elle était la plus fière était une paire de mocassins, réalisés pour son époux. Elle m’a dit avoir passé beaucoup de temps sur eux, d’autant que les motifs comme les couleurs n’étaient pas ceux qu’elle utilisait habituellement. En effet, son mari est cree, elle est dakota, et le style qu’il a souhaité pour ses mocassins n’était donc pas du tout celui habituellement pratiqué par Jainie. Je lui ai alors demandé de préciser ces différences : elle m’a montré le point, arrondi et beaucoup moins géométrique, enchaînement de lignes de couleurs différentes en arc-en-ciel. Elle m’a surtout indiqué qu’elle avait été gênée par ce travail car elle ne savait pas ce que le motif signifiait, alors qu’il s’agissait du motif de sa belle famille, et qu’elle était maintenant sa femme ! Elle était un peu outrée et vexée de ne même pas avoir le droit de connaître le sens de ce motif (elle pense qu’alors elle aurait sûrement été capable de mieux le broder) alors qu’elle était « bien assez bonne pour le faire », pour se donner du mal à l’exécuter…

Ici encore on voit, dans ces remarques en apparence anodines de Jainie, se dégager trois aspects essentiels et pertinents aujourd’hui encore de l’apposition de motifs brodés aux piquants : le marquage d’une appartenance à un groupe de parenté ou à un groupe social particulier, le choix et le sens des couleurs comme des formes choisies, connu des membres de ce groupe d’appartenance et, enfin, la nécessité pour la brodeuse, pour réussir son geste à la perfection, de comprendre ce qu’elle brode, de joindre du sens à la forme.

Nous retrouvons donc, au cœur des pratiques actuelles de la broderie, des valeurs qui elles, sont associées à cet art, depuis si ce n’est depuis toujours, en tout cas depuis longtemps. Ces valeurs apportent un argument supplémentaire permettant d’affirmer la vivacité et le dynamisme d’un mode de pensée amérindien des Plaines, résistant aux acculturations et assimilations subies, malgré l’apparente homogénéisation des manières de vivre canadiennes ou américaines.

Les innovations et transformations des pratiques étant multiples, les parcours et histoires des brodeuses reflètent cette mosaïque. Ainsi, avec Whilma, nous allons découvrir une pratique de la broderie plus quotidienne, peut-être même banale, moins engagée. Une pratique douce et en pointillés, qui rappelle celle de nos propres grand-mères : un art de l’attente, du passe-temps, un « art féminin », ou plutôt celui de la mère au foyer. Pour cela, nous allons donc prendre place dans le lieu le plus symbolique, mais aussi le plus pratique pour voir en actes cette vie féminine : la cuisine.