2/ Le mouvement du monde

Pour revenir au récit de l’histoire de Garçon-Lapin, il nous dit encore :

‘« Il y a bien longtemps, avant que Christophe Colomb ne nous « découvre », comme on dit, nous étions encore plus proches des animaux que maintenant. Nombreux étaient ceux qui comprenaient leur langage, qui conversaient avec les oiseaux et bavardaient avec les papillons. Les animaux pouvaient se transformer en hommes, et les hommes en animaux. »’Dans ce mythe, jouant avec un caillot de sang trouvé sur le sol, dont l’origine (dit le mythe) est inconnue, un lapin va donner vie au premier être humain. Comment ? Car dans ce caillot réside comme en toute chose un pouvoir nommé « takuskanskan » (de « skan », le vent) : le mystérieux pouvoir qui permet à toute chose de se mouvoir. Jenny Leading Cloud décrit ainsi cette opération d’animation dans son récit :

‘« Son esprit se trouve dans toutes les choses, tous les êtres qui bougent. Il les anime et leur donne vie. Alors le lapin se trouva pris dans ce mystérieux pouvoir de mouvement sans même s’en rendre compte, tant et si bien que le fait d’être balancé de droite à gauche, ou plutôt l’esprit du mouvement lui-même commença à faire son effet sur le petit caillot de sang et le transforma bientôt en une sorte de petit boyau. Le lapin lui donna encore quelques coups de patte, et il commença à lui pousser de petits bras avec de petites mains. Le lapin continua un moment comme ça, et tout à coup le caillot se retrouva avec des yeux et un cœur qui battait. C’est comme ça que le lapin, avec l’aide du mystérieux pouvoir, créa un être humain, un petit garçon. Le lapin lui donna pour nom « We-Ota-Wichasha », c’est-à-dire le Garçon-Caillot-de-Sang, mais on le connaît surtout sous le nom de Garçon-Lapin. » 118 ’Il est intéressant de noter que le mythe précise ensuite que lapin et sa femme vont prendre soin du petit garçon et, notamment, lui donner ses premiers habits : une chemise en peau de daim, peinte en rouge, et décorée de piquants de porc-épic. Le héros poursuivra ensuite sa route et séduira son épouse en grande partie grâce à ses vêtements précieux… Nous retrouverons dans la plupart des mythes étudiés cette prévalence de la broderie aux piquants comme critère d’élection, de reconnaissance, de richesse, comme le signe d’un « bon » choix.

Le point commun entre les êtres, ce dénominateur qui les relie et leur permet d’être parents, c’est donc le mouvement du monde inscrit en eux : ils sont animés d’un flux qui est celui de l’univers, et qui leur permet le passage et la transformation, les uns dans les autres. Ils sont interconnectés car ils sont vivants, c’est-à-dire mouvants. Nous avions déjà noté l’importance du mouvement pour désigner les êtres animés, à travers l’exemple du nuage, dans le chapitre précédent. Ainsi « l’animation » n’est pas tant à prendre me semble-t-il dans le sens d’animus, l’esprit ou d’anima, l’âme, que dans celui de l’action, du mouvement, de l’activité. On anime bien des dessins et des poupées, pourquoi pas des mocassins ou des flèches… En effet « animer » (du latin animare), signifie « donner de la vie, du mouvement, de la vivacité », caractéristiques reconnues au vivant, plus que celle d’avoir une âme…

En effet cette possibilité des passages et cette interrelation intrinsèque a une condition : être animé. Et pour l’être, il faut partager ce que D. Mandelbaum 119 relève chez les Cree comme étant une « force vitale », présente en l’homme et en toute chose vivante, l’ « ahtca’k » ou « atchak » (on pourrait évoquer ici le mana décrit par Mauss). Il traduit ce terme par « soul », âme. Cependant, ce mot est également proposé comme traduction 120 de « spirit », esprit. Chez les Lakota, existe également le « ni », que l’on traduit généralement par « souffle, vie, vapeur » et que l’on retrouve dans le nom du rituel de la tente à sudation : inipi ou inikagapi, où il s’agit bien de renaître, par la purification au travers de la vapeur, par l’intervention de ce souffle de vie, dans un lieu symbolisant à la fois le ventre de la mère (génitrice humaine) et de la Terre-mère. Le « ni » comme l’ « atchak » quittent les êtres quand ils meurent, et circulent vers d’autres.

E. S. Curtis produit le même genre d’observations chez les Mandan du Dakota du Nord :

‘« All creatures, spirits, objects and phenomena possessing hopini, or inexplicable power, are called mahopini, and are thus personified and deified. All animals and birds, even inanimate objects, are hopini, and can transfer their spirit power to men.” 121 Annexes p. 362’La présence de cette force n’est donc pas réservée aux êtres humains, mais bien à tout ce qui vit, naît et meurt, tout ce qui se constitue dans le mouvement du temps, qui s’imprime dans la forme. Ainsi ces êtres animés changent au cours du temps, leurs corps se transforme dans ce processus qui n’est pas sans rappeler la vision du rythme (ruthmos) proposée par Héraclite :

‘« C’est la forme (morphè) en tant qu’elle est transformée par le temps, c’est-à-dire le travail du mouvement ininterrompu. Pour le philosophe ionien, il n’y a rien de stable, « tout s’écoule » (« panta rhei » du verbe rhéo, à partir duquel s’est formé le terme rythme, signifiant couler).» 122 .’On retrouve ici l’idée même de ce qu’est le monde dans l’épistémologie des Plaines, et de quelle est sa « marche » : celle des processus et de la fluidité, celle du mouvement, que nous avons vu déclinée dans la notion même de tradition. Le mythe comprend et forge cette logique d’appréhension du monde. A l’image de l’idée que l’on se fait de celui-ci, il est mouvement et non substance : les récits mythiques sont fluctuants, variables, dans une diversité irréductible à une forme « pure ».

Le « refrain » mythique rappelle toujours à cette vérité : autrefois, hommes et bêtes ne faisaient qu’un, autrefois, ils parlaient, et la métamorphose du chamane apparaît comme un « reste » de ces échanges possibles entre natures 123 .

La figure, la forme de cette continuité du vivant, de cette configuration du monde, est celle du cercle. C’est une configuration de l’espace, du temps ainsi que des relations sociales.

Ainsi Black Elk, homme-médecine sioux s’exprime-t-il au sujet du cercle :

‘«[en parlant des maisons des « blancs »] c’est une mauvaise façon de vivre car il ne peut y avoir de pouvoir dans un carré. (…) Vous aurez remarqué que tout ce qu’un Indien fait est dans un cercle, et c’est parce que le pouvoir du monde opère toujours en cercles, et tout essaie d’être rond.(…)Tout ce que fait le pouvoir du monde est en forme de cercle. Le ciel est rond et j’ai entendu dire que la terre est ronde comme une balle, et ainsi sont toutes les étoiles. Le vent dans sa plus grande puissance tourbillonne. Les oiseaux font leurs nids en rond, car leur religion est la même que la nôtre. Le soleil se lève et redescend en faisant un cercle. La lune fait de même, et ils sont ronds l’un et l’autre. Même les saisons dans leurs changements forment un grand cercle et reviennent toujours à la place où elles étaient. La vie de l’homme est un cercle d’enfance à enfance, et ainsi en est-il de toute chose qui est mise en mouvement par le pouvoir. » 124 (je souligne)’Il dit encore : « rien ne peut vivre bien sinon en se conformant à la manière dont le pouvoir du monde vit et se meut pour accomplir son œuvre ». Le monde lui-même est action et mouvement, il ne peut donc en être autrement pour ceux qui l’habitent, qu’il anime.

Ainsi les rites se pratiquent-ils tous sur le modèle du cercle : les cérémonies de la pipe, les tentes à sudation, les danses du soleil, les rituels de puberté… Le temps est représenté dans un cercle, une spirale à travers les comptes d’hiver, l’habitat est circulaire (tipi), le campement lui-même est un cercle de tipis à l’image de la solidarité organique désirée entre les membres de la nation. Cette organisation politique autour des sept foyers chez les Sioux est appelée le cercle de la nation ou encore l’anneau sacré, « cargleska wakan » 125 , signifiant non seulement la liaison forte mais aussi l’interdépendance sociale, politique et économique entre ses membres.

Le cercle est aussi présent dans la pratique de la parole : les « talking circle » cercles de paroles étaient et sont encore utilisés dans des pratiques thérapeutiques, ou encore de résolution de conflits. L’architecture des musées ou bâtiments officiellement déclarés « amérindiens » s’inspire et s’harmonise autour de formes circulaires (NMAI à Washington, université des Premières Nations –FNUC- à Regina, musée de Wanuskewin à Saskatoon…).

La ligne qui trace ce cercle et relie les êtres, points sur sa circonférence, nœuds sur sa toile (dans le cercle s’inscrit la toile d’araignée, tel le fameux « capteur de rêves »), est l’énergie du vivant, que l’on retrouve sous diverses formes : le fil d’araignée, le fil de couture, mais aussi le cordon ombilical, ce que nous verrons dans l’analyse plus précise des mythes liés à la broderie aux piquants. Le cercle sacré est ainsi souvent représenté sous la forme de la toile d’araignée, texture de l’univers. Voici une référence célèbre à cette « toile de la vie », dans le discours du chef Seattle, « Peut-être sommes-nous frères » 126 , prononcé en 1854 devant l’Assemblée des tribus :

‘« Nous le savons : la terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la terre. Nous le savons : toutes choses sont liées comme le sang unit une même famille. Toutes choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. L’homme n’a pas tissé la toile de la vie, il n’est qu’un fil de tissu. Tout ce qu’il fait à la toile, il le fait à lui-même. »’Cette interrelation entre les êtres est plus que familiale, sociale, elle est intrinsèque, organique : c’est l’essence même ou plutôt le principe actif du vivant qui les joint et circule entre eux, comme le cordon relie et transmet entre la mère et l’enfant.

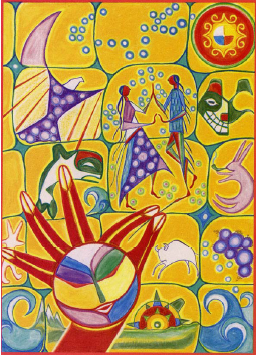

Pour illustrer cette solidarité organique (au sens propre, et non pas au sens de Durkheim) entre les différents domaines du vivant, voici quelques œuvres d’artistes contemporains amérindiens :

Ce ne sont que quelques exemples des formes données à cette idée de l’interconnexion des êtres. Cette récurrence ne peut être désignée comme un style, car elle ne correspond pas aux critères qui définissent un style. Il s’agit plutôt d’un thème récurrent et fondamental, traité par des artistes de diverses origines qui, eux-mêmes, n’appartiennent pas à un courant ou mouvement pictural commun.

Nous voyons dans ces expressions de l’imaginaire la concrétisation de l’idée de liaison, puis de passage, vers celle de la transformation et de la métamorphose. Dans les mythes comme dans les rêves, l’univers est malléable, les frontières entre les natures, les genres, les sexes, les lieux et les moments, le sont également. Lee Irwin 127 , dans son ouvrage sur la tradition visionnaire dans les Plaines, met en évidence ces caractéristiques du rêve : « visionary space is dynamic, nonlineal, multidimensional, metamorphic, discontinuous and liminal. ».

C’est pourquoi il est possible d’être tour à tour et parfois en même temps homme et araignée, femme et daim, plante et esprit, ou encore d’être grand-père et fille. Les fils de l’interconnexion, les cordons ombilicaux qui nous lient, nous offrent également ces chemins de glissement entre les frontières. Dans l’expérience visionnaire, le rêveur va souvent d’abord noter la présence d’un objet ou d’une plante, d’un animal ; puis, cet objet va se transformer en un esprit ayant généralement une forme humaine, mais toujours il peut être distingué par le rêveur comme un esprit et non un « simple » humain par certaines caractéristiques (une couleur, une lueur particulière dans l’œil, un symbole dessiné, une posture particulière, inhabituelle…). A l’approche de la fin du rêve (et souvent après la délivrance d’un message), l’esprit va reprendre sa forme initiale (animal, minéral, objet).

Toute chose dans l’univers du rêve, comme dans celui du mythe, manifeste une potentialité : elle peut à tout moment se révéler pouvoir être « autre chose », et pouvoir plus précisément se transformer en autre chose. Mais cette potentialité est contenue dans la forme première et ne demande, semble-t-il, qu’à s’exprimer aux yeux du rêveur, qui sont toujours conçus comme plus clairvoyants que ceux de celui qui n’est pas dans l’état de rêve.

La topologie de l’expérience visionnaire est donc celle d’un constant devenir, d’un processus de transformation continuelle à l’image de la nature profonde de l’univers.

Puisque ce qui caractérise le « pouvoir du monde » est sa capacité à se mouvoir, le mouvement et la potentialité à l’exprimer pleinement apparaissent donc comme les indicateurs, les qualités qui permettent de reconnaître le sacré en action. On comprend dès lors encore mieux quel rôle primordial peuvent jouer dans cette perspective celles qui sont créatrices de ces liens et mouvements, artisanes de la présence du pouvoir de métamorphose, les brodeuses.

Comme l’on a la possibilité de devenir autre tout en restant soi, d’être autre chose sans être d’une nature radicalement différente, cette pensée est aussi celle du double, de la dualité alternante ou coexistante, antagoniste parfois, mais le plus souvent ambivalente et dialectique, et non pas, me semble-t-il, celle des opposés tranchés et fixés une fois pour toutes.

Ainsi la figure protectrice du travail aux piquants est elle-même multiple, insaisissable, changeante : Double Woman, Femme Double, parfois aussi appelée Two Women, Deux Femmes, figurée effectivement par deux femmes pas tout à fais identiques mais reliées par un cordon ombilical ; Anuk Ite ou Ugly-Beautiful Woman, Janus au visage beau devant, horrible derrière ; Deer Woman, Femme Daim qui séduit et peut perdre les hommes, et finit toujours par se transformer en daim, ou encore Changing Woman, qui semble parfois réunir les qualités et propriétés de l’une ou de l’autre… Nous détaillerons ces figures un peu plus loin pour éclairer une façon particulière de percevoir les féminités possibles dans les Plaines.

La dualité est dans les êtres, et lorsqu’ils naissent deux, identiques en théorie, les mythes amérindiens introduisent, semble-t-il toujours (d’après C. Lévi-Strauss et comme le rappelle Emmanuel Désveaux 128 ), une distinction entre eux. A chaque fois que des jumeaux sont mis en scène, il y a présence d’un combat in ou ex utero tendant à désigner entre eux un aîné et un cadet. Les distinctions de couleurs dans les figurations de deux êtres qui pourraient apparaître identiques sont fréquentes (comme pour Double Woman où bien souvent l’une est vêtue de rouge, l’autre de bleu). E. Désveaux résume ainsi : « L’identique apparaît comme une catégorie inconcevable pour la pensée amérindienne puisque, dès le nombre deux, elle détecte une binarité à valeur nécessairement contrastive. »

Cette vision du double différencié se retrouve également beaucoup dans l’esthétique nord-amérindienne et pas seulement dans les Plaines : la symétrie exacte n’existe pas.

Les couleurs seront inversées, certains motifs parfois, la répétition à l’identique ne semble pas envisageable. Nous étudierons plus avant cet aspect dans la dernière partie de ce travail.

Petit à petit se dessine ainsi la cohérence d’une vision particulière du monde, dans tous les domaines où elle se voit exprimée et créée. Ainsi, je vais apporter la dernière touche avant d’en venir à l’étude plus précise des mythes : le mouvement qui anime le monde, les êtres et les choses, anime également les mots.

En effet, si l’on se réfère aux diverses études menées sur les langues amérindiennes 129 , celles-ci entretiennent un rapport particulier à l’espace et décrivent avec précision les multiples nuances du mouvement. Ernst Cassirer 130 , compilant ces travaux dans son intérêt pour les formes symboliques et leurs expressions culturelles, note que les « langues amérindiennes ne connaissent que rarement la symbolisation générale de la marche, mais possèdent des expressions spécifiques pour l’action de marcher vers le haut, vers le bas… ». Il note la même chose au sujet du repos et des diverses manières d’ « inagir ». L’accent est mis sur les manières d’être et les contextes : nous verrons à quel point cela est essentiel dans la compréhension des significations des motifs brodés aux piquants.

Un autre élément important, et qui nous permet d’accentuer un peu plus la cohérence du système de pensée interconnexionnel que nous nous attachons à décrire, est l’indication toujours apportée par les langues indiennes de la position des êtres. C’est-à-dire qu’une phrase, par exemple comme « l’homme est malade », ne pourra être exprimée qu’à la condition d’indiquer également si le sujet auquel se rapporte l’énoncé se trouve à une plus ou moins grande distance du locuteur ou de l’auditeur, ou si le sujet est visible ou non, pour tous les deux ; de même que seront décrits l’endroit, la position, la situation dans l’espace et dans l’action du malade, suggérés parfois par la forme même du « mot-phrase ». Boas rappellera souvent le caractère éminemment métaphorique et polysémique des langues indiennes et désignera cette capacité d’un mot à renfermer « un monde », à rassembler une idée complexe dans un simple mot, sous le terme d’ « holophrasis ». Nous reviendrons plus longuement sur ces aspects dans la dernière partie de ce travail, nous intéressant aux rapports de la forme et de la langue et aux motifs pouvant fonctionner sur ce modèle.

Ce que nous voulons mettre en avant ici, c’est cet attachement primordial des langues indiennes à marquer le mouvement. Dans bon nombre d’entre elles n’existe pas de distinction entre des objets singuliers et des pluralités d’objets, cependant elles maintiennent avec exactitude la distinction entre une action qui s’achève en un acte temporel unique, et une action qui implique une pluralité de phases temporellement distinctes, mais intrinsèquement identiques.

C’est Gatschet qui, observant cette spécificité dans la langue klamath, en déduit que :

‘« pour l’esprit d’un klamath, le fait que quelque chose de différent soit répété à des moments différents ou qu’une même chose ait été faite plusieurs fois par des personnes différentes est apparu beaucoup plus important que la pure idée de pluralité telle qu’elle apparaît dans nos langues. » 131 ’Ce qu’il est important de marquer, c’est l’action dans le temps, c’est la récurrence rythmique d’un acte, et c’est pourquoi il existe souvent pour la marquer le redoublement, la duplication d’un son. Boas souligne encore à propos de cette idée de mouvement et de rythme, que les langues amérindiennes sont plus riches de vocabulaire et de formules à ce sujet que ne le sont les langues européennes. Il met en avant une plus grande multiplicité et plus grande précision dans les manières particulières d’indiquer la position d’une chose ou la direction d’un mouvement. Il recense les cas « allatif, adessif, inessif, illatif, translatif, délatif et sublatif » qui permettent d’exprimer le fait de reposer à l’intérieur de l’objet, d’en être à côté, de le pénétrer, d’en sortir, etc. Ces cas mettent en rapport le repos, l’inaction et le mouvement qui va vers l’objet, ou encore le mouvement qui s’écarte de l’objet. Ce n’est parfois pas tant l’action que la manière d’agir qui est mise en emphase.

De même, à l’instar de ces substantifs d’espace, il existe des verbes d’espace, qui tendent à symboliser des rapports que, d’ordinaire, nous suggérerions par des prépositions. Le sens linguistique apparaît ainsi plus précis, car il manifeste dans la forme linguistique elle-même (le verbe, qui se conjugue donc varie) l’expression d’une action, l’expression du mouvement, au lieu de le marquer par une forme beaucoup plus permanente, immobile : le substantif. Ainsi, on ne décrit plus la simple existence matérielle du corps, on met au contraire l’accent sur son activité et ses mouvements, ce qui marque en propre la présence du vivant : le corps mort est inerte. Le langage se fonde donc alors sur l’activité des corps plus que sur la conscience de leur être : il est processuel, métaphorique et contextuel donc interrelationnel.