Frontières et préjugés, transgression et « glissement de terrain » : un jour dans le « tsiganska mahala » 71

Un jour d’avril 1997, peu après mon arrivée à Samokov, je me rends dans le mahala (quartier) tsigane pour revoir des connaissances et donner des photos prises lors du séjour précédent. Lorsqu’on l’envisage depuis les collines environnantes, le quartier tsigane de Samokov, qui occupe la partie nord de la ville, ressemble à un vaste bidonville de huit mille habitants 72 , pour s’achever en un terrain vague mêlant décharges publiques et pâturages. Comme nombre de ces quartiers en Bulgarie, sa forme et sa position tranchent avec le reste de la ville, ne serait-ce que par le contraste de l’habitat et des équipements, avec d’autres quartiers pourtant eux-mêmes largement vétustes, mais agencés différemment, avec des maisons généralement plus grandes et de meilleure facture.

Surtout, les habitants des quartiers voisins, les « non-Tsiganes », les « Bulgares » 73 maintiennent le mahala dans un ostracisme de discours et de fait, le désignant généralement comme un lieu négatif, voire un non-lieu, et comme une zone de danger, d’impureté 74 . La composante tsigane de Samokov est d’abord appréhendée et présentée comme le négatif d’une société urbaine de taille moyenne, qui la maintient en quarantaine et la perçoit comme un ghetto : sa composition communautaire et ses marquages sociaux sont visibles dans l’espace. L’organisation du quartier témoigne d’un développement autonome et relativement récent sur des espaces non urbanisés, ainsi que d’une structuration en quatre groupes désignés par des critères religieux ou corporatifs, et reliés entre eux par une place centrale.

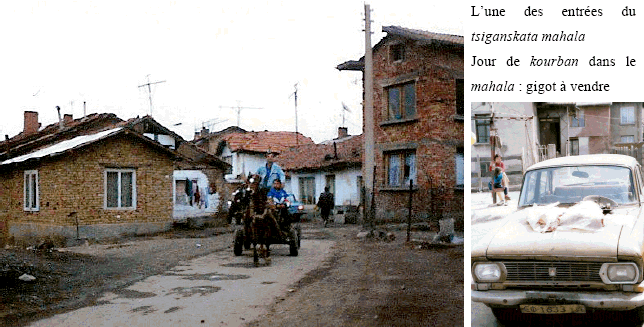

Alors qu’on y accède par plusieurs endroits, l’une des entrées les plus frappantes du mahala, celle par laquelle j’y pénétrais pour la première fois, est une sorte de passage entre deux murs, au bout d’une rue qui part du centre-ville, non loin de la mosquée, longe les immeubles et les villas du dolna mahala 75 et s’achève comme en cul-de-sac. Ou plutôt cette rue s’achemine vers une sorte de frontière : le bitume prend fin, la voie se resserre brutalement et se heurte à un mur, ne laissant qu’un étroit passage entre les murs chaulés de petites maisons en pisé, de ces maisons rustiques structurées par des traverses en bois et rafistolées par un treillis métallique.

Franchi ce passage, un chemin étroit de terre battue serpente au milieu des maisons basses, obliquant constamment, partant de droite et de gauche ; si l’on suit ce sentier qui devient dédale, on parcourt une sorte de casbah veinée de venelles dans lesquelles on ne passe parfois pas à plus de deux. Le contraste est saisissant entre la largeur de la rue que l’on vient de quitter (les villas bétonnées à plusieurs étages, dotées de jardins, de garages, éventuellement d’un petit commerce au rez-de-chaussée ou à l’entresol) et son occultation dès la première habitation du mahala : un mur-frontière semble séparer deux villes et deux mondes. Seuls signes de la présence d’un au-delà du mur et de ses habitants cachés, des enfants tsiganes qui jouent dans la-dite rue, des familles qui vont en ville, au marché, sur des charrettes chargées de matériaux de récupération.

Je me rends d’abord chez Gocho, un garçon de mon âge rencontré lors de mon premier séjour en 1995. Il habite à trois maisons de cette entrée labyrinthique. Je vois son visage par la fenêtre petite et sombre, il sort m’accueillir et m’invite à entrer. Sa femme est assise sur le lit orné d’un couvre-lit jaune ; elle porte dans ses bras leur deuxième enfant. Le logement de cette famille de quatre personnes se résume à deux lits disposés en L, un poêle à bois toujours chaud, une table et quelques chaises, un petit évier... et le vélo de Gocho dans un coin de cette pièce au sol de terre battue qui fait peut-être 15 m². Aux murs, des affiches humoristiques et des posters religieux, des canevas brodés. Avec Gocho, quelque chose « passait » : nous nous étions rencontrés lors d’une première visite au mahala, chez des membres de sa famille.

Nous avions sympathisé lors d’un mariage auquel nous avions été invités. Puis au fur et à mesure de rencontres fortuites au centre-ville, nous avions ensuite passé du temps ensemble à jouer au billard ou au baby-foot (« Stoïtchkov-Platini », plaisantait-il), il m’avait invité chez lui et fait rencontrer des gens. C’est Gocho qui m’avait appris à compter jusqu’à dix en bulgare, ce qui me valut, d’après certains, un accent tsigane tenace dans les premiers temps. Il s’agissait d’une relation agréable, bien qu’intermittente, entre deux personnes du même âge. Gocho s’intéressait à moi 76 et au but de ma présence. Lui expliquant que j’étais étudiant, il me disait : « tu étudies trop, ceux qui étudient deviennent fous ». Il vivait de petits boulots, et était déjà dans un état de santé peu enviable : corps marqué par le travail, mains rêches, calleuses, maladie du cœur, de surcroît.

Décidant de fêter nos retrouvailles, nous sortons nous balader dans le quartier : je ne peux m’empêcher de penser que je suis une sorte de trophée qu’on exhibe au vu et au su de tout le monde. Gocho feint de ne pas remarquer les regards qui nous suivent, les regards sur moi et lui, mais je sais que notre trajet passera ostensiblement par la place centrale du mahala, nœud de circulation entre plusieurs quartiers abritant des groupes différents, et lieu de vie avec ses cafés, son restaurant (le standart), ses balançoires rouillées. Sur cette place spacieuse en terre battue, on est repéré d’emblée : un espace de visibilité immédiate et totale, où le mouvement comme la station sont réglés, et où surtout, me semblait-il, l’image de soi, l’identité dans le groupe et la vie collective commandent d’y effectuer plusieurs passages quotidiens.

C’est ici que l’on atterrit en premier lorsqu’on arrive dans le mahala, c’est ici que l’on se renseigne pour savoir où untel habite et s’il est chez lui ; c’est ici que l’on « montre » les grandes étapes de la vie individuelle et familiale, leur ritualité et leur festivité (mariages, baptêmes, kourbani...) ; c’est enfin le lieu de (maigres) échanges commerciaux, épisodiquement d’un marché famélique 77 . La place illustre le difficile quotidien de chacun : on y vaque et on y vague, sans emploi, sans argent ; il n’y a pas grand-chose à y acheter, on attend ensemble. C’est sur cette place, et par le plus banal des actes, faire un tour sur la place, que s’enracine un lot commun, une reconnaissance mutuelle, un être ensemble. On imagine donc en quoi l’arrivée d’un Français en ce lieu fait effervescence, frisson rapide.

La plupart de mes visites dans le mahala comportaient ainsi un « tour de quartier », avant lequel on me conseillait généralement de ne parler à personne d’autre (« les autres sont méchants, des voleurs, c’est dangereux, etc. »), tout comme les « Bulgares » me conseillaient de ne pas aller dans ce genre d’endroits autrement qu’armé d’un fusil, et en ayant prévenu la police au préalable. Entre Bulgares et Tsiganes, bons Tsiganes et mauvais Tsiganes, on est toujours le Tsigane d’un autre. Et c’est du devoir d’un hôte, d’un ami, de protéger son invité, de le préserver, de le garder et de se le garder ; en revanche, c’est du devoir d’un bon invité de témoigner fidélité, de se mettre sous le boisseau, de participer de ces petites mises en scène de l’hospitalité et du prestige 78 . Ma position lors de ces visites dans le quartier tsigane, et la perception que j’en avais, m’ont toujours semblé ambiguës. Il est probable que j’ai moi-même contribué à accentuer cette dimension événementielle de ma présence dans le mahala, maîtrisant mal au départ les effets de cette présence, voire en jouant pour (me) donner l’illusion d’un accès facile au quartier, et démontrer mon absence de préjugés.

Je souhaitais certainement garder à ces rencontres leur caractère plaisant et insouciant, dépourvu d’arrière-pensée, d’autant plus que j’y voyais une sorte de soupape d’un quotidien parfois lourd. Ne refusant rien a priori des modalités d’accueil qui m’étaient faites, je devenais une sorte d’hôte d’honneur bizarre, ayant le « privilège » de certaines choses (se voir proposer une femme, être invité, être reconnu...), tout en ayant de plus en plus de mal à rendre cette présence heuristique, au sens classique de ce que requiert un travail d’enquête : la discrétion qui assure la possibilité de l’observation, la forme de rigueur qui permet de se faire oublier. N’habitant pas dans le mahala, ma présence valait toujours visite : inutile de préciser que, pour les garçons de mon âge que je fréquentais là tout comme pour moi, la faveur d’une visite supposait de « fêter ça ». J’ai en fait subi (de gré, et souvent avec plaisir) ce que mes hôtes réclamaient de moi, et réclament d’un invité en général : une présence démonstrative et festive, la festivité étant une des catégories de l’extraordinaire et sa mise en scène.

Nous passons la place en terre battue, puis longeons l’église évangélique jusqu’à un café dans lequel nous prenons place avec Sacho, un ami de Gocho. Nous commandons une bouteille et commençons à trinquer. C’est le début d’une longue cuite, qui passera par différentes maisons du quartier. Je passe sur les détails, dont j’ai pu me rappeler à l’aide de photos : sur l’une d’elles, nous sommes une douzaine dans une minuscule pièce, buvant, mangeant, dansant au son d’un vieux magnétophone. La nuit tombée, je décide de rentrer, mais les choses s’éternisent, encore une vodka, une cigarette, un kiotchek 79 ... Je retraverse finalement la ville en pleine nuit, accompagné de Sacho (Gocho, malade, m’a accompagné jusqu’à la limite du quartier, puis est rentré chez lui) ; pour joindre ces deux quartiers, aussi opposés géographiquement que socialement, il faut bien trois quarts d’heure, dans l’état où nous sommes.

Au fur et à mesure que je me dégrise, que je m’éloigne du mahala tsigane, passant le centre-ville et approchant du quartier karakatchane, je suis envahi du sentiment de perdre pied : je ne maîtrise plus les effets de ma présence simultanée dans des espaces différents, et auprès de gens qui se conçoivent eux-mêmes comme différents les uns des autres. J’ai l’impression de passer d’un extrême à l’autre : rien ne s’oppose plus au quartier karakatchane, avec ses maisons rénovées, à plusieurs étages, son calme de couvre-feu passé 20 heures, ses voitures occidentales achetées récemment, un quartier où logent peut-être un millier de personnes dont la moitié travaillent en Grèce et réinvestissent ostensiblement dans le bâti, que ce bidonville tsigane qui occupe tout le nord de la ville, jouxtant la décharge municipale, où s’entassent huit mille habitants dans leur grande majorité sans autres ressources que les maigres aides sociales qu’ils quémandent quotidiennement à la mairie, sans installations, avec ses maisons basses et rudimentaires.

J’ai envie d’être seul, mais Sacho me suit, m’enlace, et chante tout le long du parcours, « Hederlezi ! », la fameuse chanson rendue célèbre par le Temps des Gitans d’Emir Kusturica. Je me sens dans une position doublement coupable, craignant d’une part de m’attirer les foudres et la réprobation de mes hôtes, et admettant d’autre part que ce qui me gêne, c’est bien Sacho, ce Tsigane, qui marche avec moi. D’une part, je ne souhaite pas qu’il sache où j’habite, connaissant la phobie des Tsiganes qu’ont la plupart des gens. Je ne veux pas d’agitation ou d’esclandre dans le quartier, et ne tiens pas à être vu avec un Tsigane ivre et dépenaillé, et moi-même dans un état comparable. Je vois d’ici les gens dire que non seulement je suis étranger et sans vergogne, mais que je me permets de menacer leur espace. D’autre part, je me conforme ainsi à la position stigmatisante la plus basique et ordinaire : ce que je souhaite en fait, c’est qu’il reste dans son quartier, et que nos relations soient elles-mêmes confinées à ce quartier, normalisées car ghettoïsées, sollicitées de ma seule initiative et sous mon contrôle...

Une fois arrivé, Sacho s’est en fait éclipsé rapidement. A peine entré dans la maison, l’étudiante bulgare qui habitait alors avec nous est descendue de sa chambre et m’a fait la morale (« il pouvait t’arriver n’importe quoi... », « j’ai appelé la police deux fois... », « tu te rends compte, s’ils reviennent cambrioler Anguelina ? »). A la réflexion, ce que je redoutais avant tout, c’était non seulement d’être vu comme ambigu et indigne de confiance, mais peut-être d’être vu tout court. J’avais mes propres marques dans chaque espace et dans chaque communauté respectifs, et c’était l’interférence possible des deux espaces et des deux communautés par mon truchement qui m’inquiétait.

C’était ma propre position, et la situation intersticielle que créait ma présence alternée dans des contextes d’ordinaire nettement séparés, et non pas ces contextes pris séparément, qui me mettaient mal à l’aise. Bien plus que de mes « terrains », j’étais à l’origine de mes « glissements de terrain ». Si je craignais en somme d’enfreindre les limites et les frontières que s’assignaient mes différents interlocuteurs, il me fallait tout autant prendre conscience que j’étais de fait un opérateur frontalier, qui n’avait certes pas la possibilité d’entrer partout, mais en tout cas celle de s’insérer de manière inédite entre les espaces, les groupes, les individus. Cette position intersticielle était en même temps ma condition sur le terrain et la condition du terrain (voir Rabinow, 1988).