L’itinéraire d’une famille lyonnaise

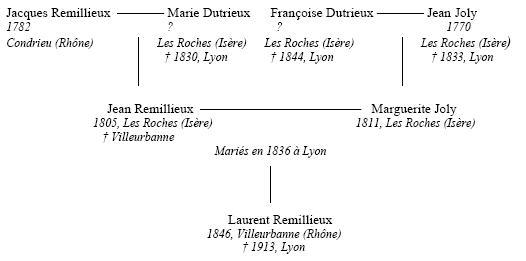

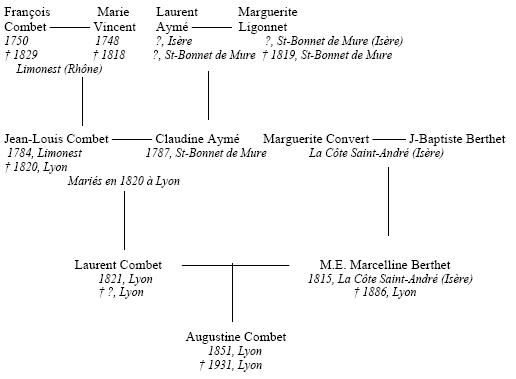

Pour répondre à cette exigence, j’ai donc suivi la trace des familles de Laurent Remillieux et de son épouse Augustine Combet tout au long du XIXe siècle, d’abord grâce aux actes de naissance, de mariage et de décès des registres de l’Etat civil 257 , conservés par les services des Archives municipales de Lyon. La reconstitution généalogique des deux branches familiales est restée inachevée car je n’ai pas toujours poursuivi les recherches hors du département du Rhône : j’aurais dû me rendre notamment à la Côte Saint-André et à Saint-Bonnet-de-Mure, en Isère, pour compléter plus précisément l’arbre généalogique d’Augustine Combet. Les renseignements déjà obtenus à Lyon étaient suffisamment significatifs pour que j’abandonne la piste. La consultation des listes nominatives des recensements a permis d’apporter des informations complémentaires et d’assurer un meilleur suivi chronologique des familles. Finalement, il a été possible de retrouver les origines géographiques des Remillieux et des Combet, de reconstituer leurs déplacements dans la ville de Lyon sur trois ou quatre générations et de connaître les métiers qu’ils avaient pratiqués. J’ai pu déduire de ces déplacements et de ces métiers la position sociale qu’ils avaient occupée ou son évolution, et leur façon d’habiter la ville de Lyon qui en découlait. J’ai pu approcher leur environnement social et les réseaux de sociabilité au sein desquels ils avaient évolué. Le mariage de Laurent Remillieux et d’Augustine Combet, célébré le 25 avril 1881, formera la conclusion de ces deux itinéraires observés en parallèle. Après cette date, l’étude se resserrera sur le couple et ses enfants et considérera cette fois le fonctionnement de la cellule familiale. Deux schémas simplifiés permettront de visualiser la reconstitution généalogique des deux familles et de mieux suivre les commentaires qu’elle appelle. Seules les informations permettant d’envisager les origines géographiques des familles et leur installation à Lyon ont été reportées. Le développement qui prend en compte les données des recensements et les autres actes d’Etat civil sera plus complexe : on percevra beaucoup mieux les déplacements au sein de Lyon, voire de ses banlieues, et les recompositions familiales quand elles ont lieu d’être signalées.

Les deux familles avaient en commun d’être devenues lyonnaises au cours de la première moitié du XIXe siècle. Elles avaient participé aux courants migratoires qui alimentaient traditionnellement la ville de Lyon et qui ont pu être, pour certains, déjà repérés pour les siècles précédents 258 . Les Remillieux étaient originaires des confins du Rhône et de l’Isère. Les deux villages voisins de Condrieu et des Roches, au sud de Vienne, apportaient ainsi leur tribut aux migrations de population remontant jusqu’à Lyon le long du couloir rhodanien. Le berceau de la famille maternelle d’Augustine Combet se situait non loin de là, dans les terres froides du Bas-Dauphiné, tandis que la branche paternelle provenait des environs plus immédiats de Lyon, soit de Limonest au pied des Monts d’Or au nord de la ville, soit de Saint-Bonnet-de-Mure à l’est de Lyon, mais encore dans l’Isère à cette époque. L’arrivée à Lyon avait eu lieu pour tous, deux générations avant les parents de l’abbé Laurent Remillieux, pendant la Restauration.

La filiation de Laurent Remillieux

La filiation d’Augustine Combet

Les installations n’ont pas été toujours définitives et des « retours au pays » 259 doivent expliquer l’impossibilité à retrouver aux Archives municipales de Lyon certains actes de décès, comme celui de Jacques Remillieux. Les informations restant incomplètes, il est difficile de reconstituer la totalité des parcours de chacun et de resituer les migrations individuelles dans un contexte familial plus large. Mais à l’occasion des mariages, des naissances ou des décès, des frères, des oncles ou des membres plus éloignés de la famille apparaissaient, nous suggérant alors, d’une part, des filières et des stratégies familiales qui pouvaient faciliter l’insertion des migrants dans la ville et, d’autre part, des choix professionnels et résidentiels différents. C’est ainsi que si les Remillieux dont on va suivre les itinéraires sur trois générations appartenaient au monde de la boutique, d’autres membres de leur famille, originaires aussi de Condrieu ou des Roches et dont on rencontre les noms dans les actes d’état civil parce qu’ils servaient de témoins, semblaient avoir intégré le monde des travailleurs de la soie : domiciliés sur les pentes de la Croix-Rousse, ils pouvaient être tisseurs ou teinturiers. On ne sait pas quelles furent les voies qui assurèrent leur intégration dans la grande ville, mais de toutes les façons ce ne sont pas ces Remillieux qui nous occupent ici.

La première trace trouvée de Jacques Remillieux, arrière-grand-père paternel de l’abbé Laurent Remillieux, remonte au 6 juin 1830, au moment du décès à Lyon de sa première épouse, Marie Dutrieux. Il était alors déclaré comme boucher et résidait au 16 de la Chaussée Perrache, dans cette nouvelle section du deuxième arrondissement qui accueillait de nombreux immigrants et maintenait à elle seule la croissance de l’arrondissement 260 . L’espace qui s’étendait au sud du quartier d’Ainay jusqu’au confluent contrastait largement avec le reste de la Presqu’île. Au milieu du XIXe siècle encore, son isolement expliquait qu’il demeurait très faiblement occupé, présentant un habitat discontinu. Ce quartier figurait déjà la périphérie de la ville qui accueillait les installations indésirables au centre : prisons, arsenal, abattoirs, gare d’eau, premier chemin de fer dont les travaux avaient débuté pendant l’été 1829. Dans les années 1820, ce faubourg à vocation industrielle était destiné à devenir une seconde ville de Manchester. Si le projet échoua, à la fin de la Monarchie de Juillet, le quartier présentait encore les traits d’une banlieue excentrée. L’acte de mariage daté du 27 avril 1831 qui liait Jacques Remillieux à une deuxième épouse précisait qu’il n’était que garçon boucher. Sa nouvelle épouse, Eléonore Chanal, était née aussi aux Roches, près de Condrieu. Son remariage relevait d’une endogamie géographique qui caractérisait déjà d’autres unions matrimoniales de sa famille et qui se répéterait à la génération suivante. Le réseau relationnel du nouvel arrivant dans la grande ville restait rattaché au lieu d’origine, signe d’une insertion urbaine encore faible et de la prégnance des solidarités traditionnelles 261 . D’ailleurs, Jacques Remillieux semble disparaître de Lyon à la fin des années 1830. Le recensement de 1836 le trouva toujours dans le quartier Perrache à la même adresse, mais il n’y résidait plus en 1841. De son union avec Marie Dutrieux étaient nés plusieurs enfants et j’en ai croisé certains au cours de mes recherches, domiciliés à la même adresse que leur père et dont un au moins exerçait la même profession.

En revanche, Jean Remillieux, le grand-père de l’abbé Laurent Remillieux, était enregistré comme commis dans l’acte de mariage daté du 9 février 1836 qui officialisait son union avec Marguerite Joly. A la naissance de leur première fille en mai 1837, le couple était installé rue Gentil, la mère était désormais sans profession alors que le père se déclarait commis négociant. Jean Remillieux avait donc quitté le quartier Perrache pour le centre de la Presqu’île, où résidait déjà son épouse. Le migrant franchissait par là une étape notable dans son insertion dans la grande ville. Marguerite Joly venait aussi des Roches et sa mère, Françoise Dutrieux, possédait certainement un lien de parenté avec la mère de son époux. D’autres cas d’alliances matrimoniales entre les familles Dutrieux, Joly et Remillieux, toujours originaires des Roches et de leurs environs, figurent dans les registres de l’Etat civil de Lyon, confirmant les premières remarques de ce développement. La mort de Jean Joly en 1833 avait laissé les deux femmes seules dans un logement de la rue de la Monnaie où Marguerite gagnait leur vie comme couturière, métier pour lequel elle avait recueilli l’héritage professionnel de son père, déclaré comme tailleur d’habits dans l’acte de son décès. Dans les années 1840, Jean Remillieux et Marguerite Joly déménagèrent encore, mais cette fois ils quittèrent Lyon pour Villeurbanne où la municipalité a gardé la trace des suites de leur vie familiale : cinq enfants y naissaient entre 1842 et 1854, mais c’étaient surtout les décès successifs de quatre de leurs sept enfants qui y étaient consignés. Jean Remillieux, dorénavant établi comme marchand épicier, d’abord place des Maisons Neuves, devenait propriétaire dans le recensement de 1856 qui saisissait la famille au 18 de la place de la Mairie. En 1866, sa veuve était recensée comme propriétaire rentière avec ses trois enfants survivants, dont les aînés contribuaient à subvenir aux besoins de la famille : Louise, 24 ans, travaillait comme lingère et Laurent, 20 ans, était employé comme contremaître.

Mais quinze ans plus tard, le 25 avril 1881, lorsque Laurent Remillieux se mariait avec Augustine Combet dans le deuxième arrondissement de Lyon, ils avaient à nouveau regagné Lyon et demeuraient au 159 de la rue Vendôme, sur la rive gauche du Rhône, non loin de la Préfecture. Si Marguerite Joly gardait son titre de rentière, le nouveau marié exerçait désormais la profession de comptable au sein de la Maison Beaumont, joaillier bien établi à Lyon, une place qu’il conserverait tout au long de sa vie active, et Jean Beaumont, son patron qui avait sensiblement le même âge que lui et qui était domicilié quai Saint-Antoine, apparaissait parmi les témoins de l’événement. Les autres témoins, voisins des parents d’Augustine Combet rue de la Charité ou membres de l’une des deux familles, signalaient aussi la promotion sociale qui caractérisait finalement la trajectoire de Laurent Remillieux et qui était confirmée par son mariage. Ainsi Jean Bernus, un autre gendre de Laurent Combet, tenait un magasin de quincaillerie et habitait quai de la Charité. La mémoire familiale a retenu de lui qu’il possédait « une grosse affaire de quincaillerie » 262 et effectivement en 1886, lorsqu’il signait l’acte de décès de Marcelline Berthet, sa belle-mère, c’était en tant que négociant. En 1881 toujours, Laurent Remillieux était recensé avec sa nouvelle épouse au 41 de la rue Franklin. La distance géographique qui le séparait du lieu de résidence de son grand-père, Jacques Remillieux, était bien courte, mais le chemin parcouru entre le quartier Perrache et le quartier d’Ainay revêtait une tout autre signification sociale, même si les voies qui accueillaient les Remillieux et leurs alliés ne faisaient que côtoyer celles réservées aux résidences des familles nobles et bourgeoises, qui définissaient par excellence cet espace compris entre la place Bellecour et la gare Perrache 263 .

L’itinéraire de la famille d’Augustine Combet a été plus difficile à suivre car, sur les deux générations qui ont précédé celle de la mère de l’abbé Laurent Remillieux, l’histoire familiale a été complexifiée par des recompositions dues à des décès prématurés qui ont brisé à chaque fois un premier mariage. Il est alors plus malaisé d’échapper à certaines confusions, et notamment de passer des registres d’état civil aux listes nominatives de recensement, pour retrouver des enfants nés de ces premiers mariages. Ces remariages n’apparaissent pas dans les schémas proposés, mais ils doivent être intégrés dans ce développement car, sans eux, on ne peut pas comprendre la trajectoire sociale du père d’Augustine Combet. François Combet, « propriétaire cultivateur », et Marie Vincent, arrière-grands-parents d’Augustine Combet, ont vécu toute leur vie à Limonest. Leurs familles se dispersaient dans d’autres communes des Monts d’Or et après leur mort, leurs patronymes apparaissaient encore en nombre dans les listes nominatives du recensement des habitants de Limonest en 1836 : tous les Combet et les Vincent présents dans ces listes étaient cultivateurs. Jean-Louis Combet, né en 1784, fut l’un des signataires de l’acte de décès de sa mère le 28 octobre 1818. Lui aussi était déclaré comme cultivateur, mais il résidait dans la commune d’Oullins. Il y demeura jusqu’à son mariage avec Claudine Aymé, célébré le 14 septembre 1820. De jardinier il devint alors farinier-grainetier : c’est du moins ce que dit de lui l’acte de son décès, daté du 24 décembre 1820. Jean-Louis Combet illustrait les cas nombreux d’émigrants venus des campagnes environnantes de Lyon, que Bernadette Angleraud a repérés dans sa thèse sur les boulangers à Lyon 264 . Le recrutement des boulangers lyonnais puisait dans le bassin migratoire qui avait caractérisé le XVIIIe siècle alors qu’il était devenu atypique au XIXe siècle 265 . Les paysans qui arrivaient à Lyon, animés par le désir de s’installer à leur compte, avaient quitté une campagne prospère : ils bénéficiaient de soutiens ruraux et d’un capital qui leur permettaient d’affronter une installation onéreuse. Jean-Louis Combet commença cependant par s’embaucher comme employé chez un marchand de grains, c’était en tout cas ce que laissait deviner son acte de décès.

Depuis l’automne 1820, il était donc venu s'établir à Lyon au 16 de la rue Thomassin, dans le quartier Grolée de l’actuel deuxième arrondissement 266 . La rue Thomassin formait en ce temps-là un étroit boyau, n’atteignant pas toujours deux mètres, sombre et vétuste, mais animé par de nombreux artisans et commerçants. Les boutiques des épiciers et des boulangers côtoyaient les échoppes de cordonniers et les ateliers de tannerie diffusant leurs odeurs incommodantes qui contribuaient à l’insalubrité du quartier. La présence du Mont-de-Piété derrière l’église Saint-Bonaventure, comme celle de maints hôtels « sordides », confortaient les récits des nuits de rixe et de débauche qui troublaient la vie des habitants du quartier, confirmant sa réputation de dangerosité sociale. L’acte de décès de Jean-Louis Combet était signé par André Guillet, marchand de grains domicilié à la même adresse et dont on pouvait supposer qu’il avait été son patron, et par Pierre Nugue, un autre farinier. Les témoins du mariage de Jean-Louis Combet montraient déjà que l’insertion de l’ancien paysan dans le monde de la boutique était en cours : parmi les six témoins, outre les pères des mariés, on comptait un marchand farinier, un marchand grainetier, un marchand de vin et un perruquier, tous domiciliés dans le même quartier. Claudine Aymé, quant à elle, habitait déjà dans cet environnement urbain avant son mariage, rue de la Boucherie des Terreaux plus précisément, comme le perruquier et le marchand de vin témoins de son mariage, et donc évoluait déjà dans ce milieu. Bernadette Angleraud a montré que la corrélation qui existait entre le moment du mariage et celui de l’ouverture d’une boutique dans le cas de nombreux types de commerces s’appliquait tout aussi bien aux boulangers 267 . La réunion de deux patrimoines qui facilitaient l’installation en était une raison. Mais Bernadette Angleraud explique aussi que « le deuxième chemin menant du mariage à l’installation » était « culturel » 268 . Les épouses, insérées depuis un temps plus long dans le milieu urbain, paraissaient mieux familiarisées avec le monde de la petite entreprise et elles apportaient à leurs conjoints « une connaissance de la sociabilité urbaine ». Claudine Aymé correspondait à ce modèle et elle le montrerait une autre fois à l’occasion de son remariage.

Elle était née en 1787 dans le hameau de Saint-Bonnet-de-Mure, dépendant de la municipalité de Saint-Laurent-de-Mure, dans l’Isère, où son père était installé comme charpentier. Laurent Aymé avait choisi de s’établir dans la paroisse de son épouse, Marguerite Ligonnet. Tous les actes d’état civil dans lesquels on distingue son nom le trouvaient dans les mêmes lieux et le donnaient comme charpentier, menuisier, voire entrepreneur de bâtiment. S’il vivait aussi en milieu rural comme la famille de son gendre, c’était en tant qu’artisan travaillant à son compte. La solidarité familiale s’exprima quand Claudine Aymé perdit son époux quelques mois seulement après leur mariage et avant la naissance de leur enfant, le 10 juillet 1821. François Combet et Laurent Aymé signèrent l’acte de naissance de Laurent Combet, signifiant ainsi leur présence à Lyon. Le déclassement social qu’aurait pu entraîner cette viduité parentale 269 fut évité par le remariage de Claudine Aymé. Le 30 mai 1822, elle épousa Joseph Garriaux et quatre enfants naquirent de cette union entre 1823 et 1831. « Le jeu des relations sociales et professionnelles » 270 avait pallié les problèmes liés au décès de Jean-Louis Combet, puisque sa veuve se remariait au sein du milieu des boulangers. Le nouvel époux, né en 1793 à La Balme en Savoie, travaillait comme garçon boulanger rue Thomassin. Lui aussi satisfaisait aux critères définis par Bernadette Angleraud dans sa description des garçons boulangers pour qui l’attraction de la grande ville se combinait avec une expérience plus négative du milieu rural 271 . Les témoins de leur mariage appartenaient tous au monde urbain de l’artisanat et de la boutique, qu’ils fussent cordonnier, menuisier, chapelier ou épicier. Le couple partit habiter la rue de Laurencin où le recensement de 1836 le retrouva en compagnie de ses cinq enfants dans le voisinage d’artisans et de commerçants. On considérera systématiquement que le lieu de l’installation de la boutique se confondait avec le lieu du domicile, tant les vies professionnelle et privée des boulangers étaient imbriquées. Joseph Garriaux était déclaré comme boulanger, et la présence à son domicile d’un garçon boulanger de 26 ans sans aucun lien de parenté avec lui laisse penser qu’il était désormais établi à son compte et qu’il logeait son employé. En 1841, la présence d’une domestique au sein du ménage, qui comportait toujours par ailleurs un garçon boulanger, devenait un signe supplémentaire de la réussite professionnelle de Joseph Garriaux. Le recensement révélait aussi la présence de Laurent Combet, âgé de 20 ans, cette fois sous le nom de son père. Lui aussi était garçon boulanger. L’apprentissage professionnel s’était donc déroulé sous l’égide de son beau-père et Laurent Combet pouvait bénéficier de l’insertion dans un corps de métier réglementé qui assurait à ses membres une certaine solidarité. Le recensement suivant faisait de lui un boulanger déjà établi à 25 ans et on le retrouvait en 1851 tout près de la rue de Laurencin, rue de la Liberté, une voie dont l’existence était attestée depuis 1832 et qui devint après 1854 un tronçon de la rue de la Charité. Si le recensement de 1851 a noté la présence de nombreux ouvriers, en soie surtout, et de petits artisans, relativisant ainsi l’homogénéité sociale du quartier, il faut tout de même relever que Laurent Combet termina sa vie comme rentier dans ce quartier d’Ainay, un quartier à la fonction résidentielle très affirmée, pôle d’attraction de la bourgeoisie rentière et des professions libérales.

Laurent Combet avait donc quitté très tôt le quartier où ses parents s’étaient connus, en tout cas bien avant les grandes transformations urbaines suscitées par le préfet Vaïsse dès le début du Second Empire, qui provoquèrent la restructuration de l’espace compris entre Bellecour et les Terreaux. Le plan d’aménagement urbain était cependant centré sur la rue Impériale et ses environs immédiats. La métamorphose du quartier Grolée où se situait la rue Thomassin ne serait conduite que sous la Troisième République 272 . Ce ne sont donc pas ces travaux qui chassèrent la famille de Laurent Combet avec ceux qui ne pouvaient plus se maintenir en des lieux devenus trop onéreux. Le départ de Laurent Combet pour la rue de Laurencin facilita peut-être sa rencontre avec Catherine Berthet. Parmi les témoins du mariage qui eut lieu le 10 janvier 1843, apparaissait un oncle de la mariée demeurant justement rue de la Liberté. Catherine Berthet était née en 1817 à la Côte Saint-André, en Isère, où son père habitait encore et était signalé comme propriétaire. Mais une partie de la famille avait déjà migré à Lyon, comme le montre l’acte de mariage. Trois oncles et un frère étaient présents et Catherine Berthet, qualifiée de ménagère, avait habité jusqu’à son mariage chez l’un de ses oncles au 9 de la rue d’Auvergne. Les Berthet semblent dès lors avoir pris une place prééminente dans la vie de Laurent Combet et avoir contribué à son enracinement dans le quartier d’Ainay. Déjà, sur les cinq témoins de son mariage, quatre étaient des Berthet. On est loin du réseau de sociabilité professionnelle et de voisinage qui avait marqué les deux mariages de sa mère. Le milieu professionnel n’était d’ailleurs pas le même. Si deux oncles étaient rentiers (alors qu’un avait à peine 56 ans), le dernier exerçait le métier de tenseur de livres et le frère de Catherine Berthet, Jean-Baptiste Berthet, se déclarait tulliste et résidait rue du Commerce. En 1846, Laurent Combet était toujours recensé rue de Laurencin et il était désormais marié à Marcelline Berthet, la sœur de Catherine, née en 1815. La rapidité de ce remariage ne doit pas surprendre. L’importance des remariages et leur proximité par rapport au décès de la première épouse apparaissaient comme une constante de la vie des boulangers. Ils étaient commandés par la nécessité économique que représentait une complémentarité poussée du travail dans le couple, indispensable au fonctionnement de la boulangerie 273 . C’est à la naissance de sa fille Augustine en 1851 qu’on retrouve Laurent Combet rue de la Liberté. L’acte de naissance avait été signé par un nouvel oncle, lui aussi rentier et domicilié rue de l’Arbre-sec, et par le même Jean-Baptiste Berthet, fabricant de tulles place Croix-Paquet. On restait toujours dans le monde du petit patronat, même si des boulangers on passait au travailleur indépendant de l’industrie textile, produisant souvent à la tâche à son domicile et pouvant parfois employer quelques ouvriers. Les ateliers urbains se maintenaient encore dans cette phase de croissance industrielle dualiste et assuraient à certains des revenus confortables. Les pentes de la Croix-Rousse et les rues qui se situaient au plus près des Terreaux retenaient en ce milieu du XIXe siècle une population diversifiée où se mêlaient les ouvriers de la Fabrique et des industries de consommation, leurs employeurs et la bourgeoisie du négoce installée au débouché du travail de la soie.

Il n’est pas sans importance de remarquer que si les Remillieux et Laurent Combet avaient évolué dans le monde de la boutique, c’était au sein des deux métiers les mieux réglementés, boulangerie et boucherie, qui faisaient de leurs membres « une sorte de bourgeoisie boutiquière », pratiquant « l’autorecrutement » et « une très forte endogamie » 274 . Certes on peut aussi voir dans leur parcours la « quête d’un statut social reconnu dont l’accès passait par l’entrée en patronat » 275 . Mais on reste loin des expériences précaires vécues par des manœuvres, des domestiques ou des ruraux nouveaux arrivants ouvrant un atelier ou une échoppe minuscule en parallèle à un autre emploi. Le mariage de Laurent Remillieux et d’Augustine Combet, dont on ne sait comment ils se sont rencontrés, venait sanctionner le déroulement parallèle de deux itinéraires familiaux : on peut penser que cette union relevait cette fois d’une endogamie sociale. Pourtant, le parcours des Remillieux depuis leur arrivée à Lyon avait semblé plus incertain que celui des Combet, et leurs déplacements au sein de l’agglomération lyonnaise paraissaient sur ce point significatifs. La comparaison entre les deux familles doit s’inscrire en regard de cette géographie boutiquière qui renvoyait à des réalités sociales fort différentes 276 . Jacques Remillieux était certes boucher, mais il avait vécu dans la partie méridionale de la Presqu’île qui accueillait alors une population ouvrière travaillant dans un cadre usinier dans les secteurs de la métallurgie et du chemin de fer, des ouvriers qui ne ressemblaient pas à ceux des pentes de la Croix-Rousse. Jean Remillieux avait dû partir, à un moment de sa vie, s’installer à Villeurbanne, et si sa veuve était qualifiée de propriétaire rentière dans le recensement de 1861, il n’avait pu établir ses enfants à leur compte. Quand la famille revint à Lyon, elle s’établit cette fois dans le troisième arrondissement. Cependant, même si la famille d’Augustine Combet apparaissait socialement en position de force, l’entrée de Laurent Remillieux comme comptable dans la joaillerie Beaumont amenait la proximité sociale nécessaire et facilitait donc la relation matrimoniale. En effet, on serait plutôt enclin à considérer que la trajectoire de Laurent Combet était plus clairement marquée par une mobilité ascendante. Il n’avait jamais quitté la Presqu’île, centre du pouvoir économique et politique qui monopolisait les fonctions de commandement et concentrait la population bourgeoise de Lyon, et son parcours, qui avait débuté dans un quartier encore dominé par les classes populaires avant de basculer dans une ambivalence sociale après les grands travaux du Second Empire, s’était ensuite inscrit au sein du quartier résidentiel bourgeois à partir du moment où son beau-père avait ouvert sa propre boulangerie. Et cette installation dans l’espace compris entre Perrache et Bellecour à la fin de la première moitié du XIXe siècle est bien à interpréter comme un signe de promotion sociale 277 . Son alliance avec les Berthet avait conforté par la suite sa réussite. Le mariage d’une de ses filles avec Jean Bernus ne faisait que la confirmer. Grâce à eux, les Remillieux évolueraient désormais dans la proximité d’une bourgeoisie boutiquière, « parfois proche du négoce ou du commerce de gros par l’envergure de ses affaires » 278 et que Jean Bernus, l’oncle de l’abbé Laurent Remillieux, représentait particulièrement bien, même si l’affaire des Bernus allait par la suite connaître quelques difficultés financières.