L’essor urbain des années 1930 : l’intégration dans la ville et ses limites

Nous étions donc au tournant des années 1920 – 1930 et l’essor urbain s’était confirmé. Les quatre mille habitants évalués à l’arrivée des fondateurs de Notre-Dame Saint-Alban avaient doublé en 1930, selon une nouvelle estimation, et la croissance démographique s’était affermie mois après mois 58 . Le réseau viaire continuait à se densifier, suivant toujours la même logique spatiale, en direction du sud et de l’est. Mais cette fois, les pouvoirs municipaux prenaient en charge l’extension de la ville, ils en assuraient la prévision et la gestion.Le territoire paroissial bénéficiait ainsi du plan de voirie conçu par Chalumeau, ingénieur en chef des services de la voirie à la ville de Lyon. L’exécution de ce plan devait conduire à la percée de grands axes assurant une meilleure communication de la périphérie avec le centre de la ville et accélérant donc l’intégration urbaine des quartiers périphériques 59 . Sur les plans au 1 / 500e, on peut suivre l’extension et les aménagements de la voirie, prévus puis réalisés par la Ville de Lyon, grâce aux corrections et aux annotations portées sur la série des feuilles datées de 1920, 1921 et 1922. Des bandes grisées figuraient les élargissements et les prolongations des rues existantes ou le percement d’artères nouvelles. La municipalité, en exerçant son droit de préemption, imposait le mouvement aux propriétaires et indemnisait les expropriés. Les passages, impasses et autres chemins privés se transformaient en rues, les voies changeaient de noms et une nouvelle numérotation prenait en compte la densification du bâti. En dix ans, entre 1927 et 1936, sept rues nouvelles étaient attribuées par délibération du conseil municipal, tandis que plusieurs des anciens chemins ruraux perdaient leur dénomination. La nouvelle toponymie renvoyait l’image d’un espace confondu avec le quartier hospitalier, dont on disait par là aussi l’intégration à la ville. Pourtant, l’espace vécu par les habitants demeurait largement imprégné des anciens repères. Les adresses qui étaient données à l’administration ou que l’on retrouve dans les archives de la justice de paix, comme dans les registres paroissiaux, ne tenaient pas toujours compte des modifications, signe que l’imposition d’un ordre urbain voulu par le pouvoir municipal et proposé par les urbanistes restait largement théorique plusieurs années après l’application des décisions officielles. De plus, dans les années 1930, la trame viaire conservait son aspect lâche, structurant de plus en plus mal le territoire paroissial au fur et à mesure qu’on s’éloignait du cœur du Transvaal et des pentes. On différenciait encore le quadrillage des voies nouvelles, mieux hiérarchisées et qui canalisaient pour l’essentiel le développement de l’habitat, de l’ancienne voirie vicinale desservant tout ensemble usines et habitat, fixant les dernières fermes en activité. Même la nouvelle voirie manquait de cohérence et le boulevard Ambroise Paré en était l’exemple extrême : alors qu’il était censé relier l’avenue Berthelot prolongée à l’avenue Rockefeller, il demeurait dans les années 1940 sectionné en deux parties distinctes 60 ; il témoignait ainsi de l’inachèvement et de l’incohérence d’une trame viaire participant des discontinuités territoriales de ces confins de la ville.

Finalement, on n’assista pas entre les deux guerres à une mutation radicale du paysage urbain qui s’étendait entre l’avenue de Rockefeller et la limite sud du territoire paroissial. Faute de moyens, les politiques urbaines restèrent largement « virtuelles » 61 . Dans cette périphérie lyonnaise, la seule réalisation d’envergure concerna le secteur de Monplaisir la Plaine où fut édifié le quartier des Etats-Unis 62 , et encore n’était-elle pas terminée à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Le plus grand bouleversement était intervenu au nord du territoire paroissial avec la construction du grand ensemble hospitalier de Grange Blanche, dont les plans avaient été réalisés dès 1909 par Tony Garnier 63 . Son audace architecturale résidait cette fois dans une dissémination des bâtiments. Mais avec ce projet urbanistique, la périphérie urbaine se voyait encore octroyer de nouvelles fonctions et ses rapports avec le centre continuaient à se redéfinir. Les travaux, interrompus par la guerre, reprirent en 1918. L’implantation du nouvel hôpital, puis des Facultés de médecine et de pharmacie, de l’Ecole d’infirmières et de visiteuses d’hygiène sociale, ces trois entités bénéficiant des subventions de la Fondation Rockefeller, s’étala sur plus d’une décennie et le chantier dura finalement jusqu’en 1936, quatre ans après la mise en fonctionnement des premiers services hospitaliers. Déjà l’église et les bâtiments paroissiaux, maison d’œuvres, salle de réunions, écoles, avaient imposé de nouveaux repères chemin Saint-Alban. Mais avec le nouvel ensemble hospitalier, le nord du territoire paroissial subit une transformation complète : l’usine Vachon-Bavoux, les écoles paroissiales et la Maison des Jeunes furent expropriées. Les matrices cadastrales gardent la trace des démolitions qui précédèrent l’érection des nouvelles installations, rappelant que « l’espace urbain est, lui aussi, espace sédimentaire » 64 . Après les démolitions dues à la construction de l’hôpital grande rue de Monplaisir, ce fut au tour des bâtiments situés au 23, 25 et 29 du chemin Saint-Alban d’être détruits entre 1929 et 1932 pour laisser la place à la Faculté de médecine 65 .

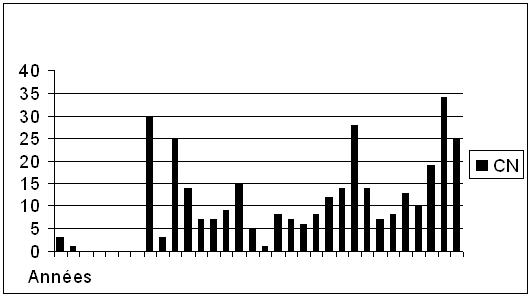

De leur côté, les propriétaires de domaines fonciers profitaient de l’accélération du mouvement de l’urbanisation et lotissaient des terres à bâtir 66 . La prépondérance des maisons individuelles, y compris dans le Transvaal, qui avait été rendue possible par les conditions plus favorables du marché foncier dans la périphérie urbaine, rendait bien compte des préférences ouvrières en matière d’habitat. L’apparition des premiers petits lotissements pavillonnaires, aux dimensions très modestes, les confirmait. Les nouveaux logements construits s’inscrivaient, certes, dans le cadre d’une densification du bâti dans les rues du Transvaal, mais ils relevaient aussi largement, à partir de la fin des années 1920, de l’initiative privée des propriétaires fonciers et ils s'édifiaient alors dans l’espace rural résiduel du centre et du sud du territoire paroissial. La comparaison des parcellaires reportés sur les fonds de carte du début des années 1920 et des années 1940 indique la tendance : la division des parcelles accompagnait l’extension du bâti et elle était, avec cette dernière, le signe de l’urbanisation du territoire. Sur l’ensemble des voies du territoire paroissial étudiées à partir des matrices cadastrales, les deux tiers au moins des propriétés bâties déclarées à l’imposition entre 1912 et 1943 étaient enregistrées comme constructions neuves, environ trois cent cinquante en valeur absolue 67 . Le graphique suivant permet de saisir les rythmes d’évolution de l’urbanisation à partir de la déclaration de ces constructions neuves.

La source présente évidemment l’inconvénient de ne pas compter les constructions non déclarées et d’enregistrer souvent avec un temps de décalage les nouvelles constructions, faussant en cela l’analyse. Les poussées de constructions correspondent plutôt aux moments de leur enregistrement par l’administration fiscale qu’aux rythmes de l’urbanisation en temps réel. On peut cependant dégager quelques tendances sans risque d’erreurs majeures. Ce fut seulement après la Première Guerre mondiale que l’essor de la déclaration de constructions fut marqué. La situation s’expliquait peut-être autant par les conditions difficiles créées par la guerre quant aux possibilités de surveillance administrative que par la réelle poussée urbaine qui suivit l’immédiat après-guerre. De plus, Jean-Luc Pinol rappelle que, de 1911 à 1921, la croissance démographique de la rive gauche fut essentiellement absorbée par les espaces les plus anciennement bâtis, comme la vieille Guillotière et la Part-Dieu, tandis que « les zones les plus récemment urbanisées marqu[aient] le pas » dans un contexte général de croissance ralentie 68 . De 1921 à 1936 au contraire, les zones périphériques de la rive gauche redevenaient les plus dynamiques. La forte demande de logements de l’après-guerre et le désir d’accéder à la propriété individuelle allaient à la rencontre d’une offre de terrains lotis proposée par les anciens propriétaires des domaines agricoles de la périphérie. On pourrait penser que la loi Loucheur de 1928 avait encouragé ce mouvement en facilitant les conditions d’accès à la propriété. Réservée cependant pour l’essentiel aux logements sociaux et aux lotissements de la périphérie parisienne, elle ne profita sûrement pas aux habitants du Transvaal, ce que paraît confirmer la lecture du graphique 1 69 . Les périodes d’essor des constructions mises en valeur semblent en fait liées aux initiatives des propriétaires privés et aux aménagements de la voirie réalisés par la municipalité. Elles correspondent aussi à l'élan donné à cette périphérie urbaine par ses nouvelles fonctions hospitalières et universitaires qui relayaient les activités secondaires continuant à se développer, jusqu’à la fin des années 1930 pour les petites unités de production. Le contexte économique ou international général a-t-il joué sur les rythmes des constructions, la dépression économique du début des années 1930 amenant par exemple leur ralentissement ? En l’absence d’autres sources confirmant la baisse des constructions plutôt que celle de leur déclaration, on ne peut en jurer. Mais on sait par ailleurs que la crise interrompit les activités de certaines grandes unités de production qui n’avaient pas su, à partir des années 1920, se moderniser et s’adapter aux nouvelles conditions du marché. Ainsi, sur le territoire paroissial, la production de la Société nouvelle de La Buire Automobile cessa définitivement en 1930 70 . La conjoncture économique venait s’ajouter aux défaillances structurelles, manque d’innovation et sous-équipement, qui avaient déjà facilité la concurrence de nouveaux constructeurs. La production des véhicules utilitaires s’était d’ailleurs arrêtée dès 1925. La matrice cadastrale nous apprend que le département du Rhône prit possession de l’usine de La Buire en 1938 et que la Société fut mise en liquidation amiable. Déjà, une friche industrielle s’emparait du nord du quartier, alors que les activités tertiaires avaient dans le même temps et dans le même lieu étendu leur emprise.

Un seul exemple de lotissement d’anciennes terres agricoles sur l’initiative de leurs propriétaires sera développé. Il concerne le sud du territoire paroissial, où trois rues étaient ouvertes en 1926, à l’est de parcelles dévolues aux activités de la Société Franco-Suisse, industrie alimentaire produisant des confitures et devenue l’usine Lenzbourg à partir des années 1930. Ces rues desservaient un lotissement pavillonnaire, exactement inscrit dans les limites des parcelles de terre qui avaient appartenu à Toussaint Mille. Les rues avaient été nommées d’après la famille de cet ancien cultivateur, dont on retrouve la trace dans les listes nominatives du recensement de 1911, chemin de Croix Morlon à Saint-Alban, et de celui de 1921, chemin de la Plaine cette fois. La comparaison des plans au 1 / 500e datés de 1921 et de 1939 71 révèle que l’organisation du lotissement a bien été calquée sur la trame des parcelles de Toussaint Mille : ainsi s’explique la longueur inégale des rues Claude Violet et Catherine Favre, tracées en parallèle et qui ont été reliées par la rue Toussaint Mille, ce qui a donné au pâté de maisons une logique d’accès particulière qui subsiste encore aujourd’hui. L’exemple choisi montre bien que cette nouvelle poussée urbaine ne se réalisait pas forcément dans la continuité du quartier du Transvaal. Apparaissaient dorénavant des îlots qui n’étaient pas reliés au noyau du quartier. Les formes que prenait ici la ville étaient encore loin d’être définitivement fixées. Pour le moment, la discontinuité de l’urbanisation ajoutait à l’hétérogénéité des logiques d’organisation spatiale de ce territoire.

L’espace rural résiduel poursuivait ainsi sa régression. De moins en moins de terres étaient cultivées et celles qui l’étaient se concentraient de plus en plus à l’est du territoire paroissial, si l’on exceptait les jardins ouvriers. Si, en valeur absolue, le nombre d’agriculteurs recensés parmi les chefs de ménage restait sensiblement identique en 1921 et 1936, leur part relative au sein de la population diminuait de façon drastique, puisqu’elle passait d’un peu plus de 7 % à moins de 2,5 %. Ils étaient désormais submergés par les nouveaux arrivants qui renforçaient le poids des autres catégories professionnelles. Toujours localisés le long des anciens chemins vicinaux, ils confirmaient cependant l’hétérogénéité des logiques territoriales déjà évoquée avec l’organisation duale des trames viaires. Alors que l’espace rural reculait de façon définitive devant la poussée urbaine, celle-ci n’en recouvrait pas pour autant toutes les parcelles dévolues autrefois aux cultures. Les terres en friches s’étendaient, terrains à bâtir, terrains vagues et chantiers se développaient entre les îlots urbanisés, caractérisant le paysage de la périphérie urbaine, transition entre une campagne qui n’était plus et un ordre urbain à venir. Les témoignages des anciens habitants des lieux livrent l’impression nostalgique d’une sensation de liberté vécue par les enfants qu’ils étaient alors. Pierre Dussap, qui est né en 1929 à Loriol dans la Drôme, résidait en 1936 au 4 de la rue Claude Viollet. Il déménagea quelque temps après pour la rue Colette, qui se situait toujours dans le sud du territoire paroissial 72 . Ses souvenirs d’enfance le ramènent aux jeux partagés avec les copains de Saint-Alban, qu’il a d’abord rencontrés en fréquentant la même école publique, le groupe scolaire Edouard Herriot installé rue Bataille. Il rappelle les « prés », les « champs » et l’avenue Berthelot prolongée qui, « à peine empierrée », restait un « grand chemin de randonnée ». Un de ses amis habitait dans une ferme, à l’angle de la rue Victor de Laprade. Et les enfants pouvaient encore faire de la luge ou même du ski, quand ils récupéraient un équipement, sur les pentes de la colline qui s’élevait au-dessus de la plaine occupée par le Transvaal. Certains champs avaient été transformés en jardins ouvriers mais, avant la construction des immeubles qui se multiplieraient dans l’après-guerre, de nombreuses étendues étaient encore « les pampas » qui servaient de terrains de jeux aux enfants du quartier. Les familles qui, l’été venu, prenaient le frais le soir dans les rues des nouveaux lotissements, n’avaient pas le sentiment de vivre en ville. Elles étaient « en bordure, au pourtour », dans cet espace « pas marginal, mais dans la marge tout de même ». Car Pierre Dussap ne s’y trompe pas : même si les autorités désignaient cet espace en cours d’aménagement comme le quartier des nouvelles facultés, ceux qui vivaient dans la plaine se disaient du Transvaal et « le Transvaal, ça voulait tout dire, c’était le bout du monde pour les gens qui n’étaient pas de là ».

L’espace défini par les limites paroissiales était donc encore loin d’avoir conquis l’homogénéité urbaine marquée par la continuité territoriale, qui caractérisait les quartiers mieux intégrés dans la ville. Son équipement se poursuivait cependant, lui octroyant un plus grand degré d’urbanité, à laquelle concourait aussi le développement des services de proximité. L’école publique drainait les enfants du Transvaal et l’Amicale laïque, avec son groupe de gymnastique et sa clique musicale, implantés rue du Professeur Morat, derrière l’usine Lenzbourg, proposait d’autres lieux de sociabilité urbaine que ceux de Monplaisir. L’essor du petit commerce accompagnait la croissance démographique et l’affirmation de la fonction résidentielle du quartier. La part relative des petits commerçants n’avait certes guère progressé entre 1921 et 1936, représentant respectivement 4% et un peu moins de 5% des chefs de famille ayant déclaré leurs professions. Dans les deux échantillons des recensements retenus, ils passaient donc en valeur absolue de 17 à 52, tout en sachant que les relevés concernant l’année 1936 étaient beaucoup plus incomplets que ceux effectués pour 1921 en prévision d’un travail cartographique plus précis et plus exhaustif. Il faudrait d’ailleurs y ajouter les épouses tenant une boutique alors que le conjoint exerçait une autre profession, voire ceux qui ouvraient une petite échoppe, souvent très informelle, occasion d’un deuxième travail après les heures accomplies à l’usine et promesse d’une reconversion ou d’un moyen de survie la retraite venue. Elles étaient ainsi neuf en 1936 parmi les dix-sept épouses classées dans la rubrique « petits commerçants » à être mariées à des ouvriers, les huit autres travaillant avec leur conjoint dans la même boutique. C’est ainsi qu’en 1921, on comptait un cafetier, un charcutier et un tripier, deux épiciers et un marchand de primeurs, un laitier, un fromager, un marchand de vins, un marchand de journaux, un marchand de sacs et deux marchands de charbon alors qu’en 1936, on dénombrait neuf cafetiers et un restaurateur, quatre bouchers et quatre charcutiers, trois boulangers, huit épiciers, un buraliste, un droguiste et un quincaillier, une mercière, deux chiffonniers, quatre coiffeurs, sans compter les commerces dont l’objet n’était pas précisé. Autant que l’aspect quantitatif, c’est la diversification des commerces et les logiques de leurs implantations qui retiennent l’attention. Se multipliant dans quelques voies du noyau originel du Transvaal, ils se développaient aussi dans les nouveaux lotissements, privilégiant souvent l’une des rues au sein de laquelle ils se regroupaient, déterminant comme au cœur du Transvaal des points d’animation. La rue Claude Viollet concentrait ainsi les commerces de proximité au sein du nouveau lotissement bâti sur les parcelles de Toussaint Mille et attirait les habitants des rues environnantes. Dans le Transvaal, à la fin des années 1930, la rue Seignemartin était considérée comme « un nerf » du quartier. Et Pierre Dussap se souvient que si l’on ne trouvait pas là ce dont on avait besoin, il fallait alors se rendre à « Monplaisir ville ». Les registres d’impôts, ceux concernant les taxes mobilières qui livrent des informations sur les patentes, donnent aussi une idée de l’importance et des formes prises par le petit commerce au cours des années 1930 73 . Ils confirment d’abord son développement et sa diversification. On y trouve même une plus grande variété de commerces car l’administration fiscale avait plus le souci de la précision que les services des recensements. Les commerces de détail y abondent, ils ne représentent souvent qu’une minuscule échoppe installée au rez-de-chaussée des immeubles, parfois dans le lieu d’habitation de leurs propriétaires. Les mercières sont des marchandes de menue mercerie et les épiciers, des épiciers-regrattiers. Les ventes à l’étalage sont tout aussi nombreuses et l’on rencontre enfin quelques marchands forains. En 1940, d’autres services sont venus grossir le lot, comme ceux proposés par un teinturier-dégraisseur ou par un marchand d’appareils et de fournitures électriques. Le Transvaal se constituait peu à peu en quartier autonome de Monplaisir mais l’inventaire des commerces montrait aussi combien on avait affaire à un quartier populaire. Pourtant, les registres d’impôts, en différenciant les loueurs de chambres meublées des rues du Transvaal des propriétaires de pensions bourgeoises de l’avenue Rockefeller laissent aussi apparaître la diversité sociale du territoire paroissial.

La couverture aérienne verticale de Lyon, réalisée par les services du Général Seive, le 17 août 1934 74 permet finalement de dresser un bilan de l’évolution urbaine du territoire paroissial au milieu des années 1930. Si l’industrialisation avait bien eu lieu dans la continuité de Monplaisir et concentrait encore ses usines au nord et à l’ouest, ses établissements essaimaient déjà plus au sud. L’espace rural résiduel se condensait toujours au sud et à l’est, le long des anciens chemins ruraux, toujours reconnaissables à leur tracé sinueux. On distinguait même quelques champs cultivés et des lambeaux de bois situés au plus près du boulevard Pinel. Mais cet espace rural, nettement en voie de régression par rapport au début des années 1920, ne ressemblait déjà plus du tout à celui qui s’étalait sur le quartier des Essarts de Bron. Il fallait dépasser désormais les limites communales de Lyon pour trouver des paysages ruraux moins dégradés. La campagne y était aussi clairement menacée par le front de l’urbanisation mais les propriétés agricoles s’y trouvaient mieux préservées. Les photographies mettent particulièrement en évidence les discontinuités du tissu urbain. On peut finalement différencier trois catégories d’espaces résidentiels. Au nord, la Grande rue de Monplaisir et les rues des pentes descendant vers le Transvaal, ainsi que l’avenue Esquirol, présentaient un aspect presque strictement résidentiel, on distinguait essentiellement des villas noyées dans les arbres, évoquant certaines rues de Montchat, comme si l’on avait affaire à une prolongation de ce quartier. Au nord ouest, dans le quartier du Transvaal, l’habitat était cette fois étroitement mêlé aux bâtiments des activités secondaires et suggérait des logements populaires. Le reste de l’espace bâti se dispersait en îlots résidentiels au hasard des parcelles loties : les petites maisons entourées de jardins ressemblaient à celles des rues du Transvaal mais elles s’en distinguaient par leur isolement. On sait par l’intermédiaire des matrices cadastrales qu’elles pouvaient aussi côtoyer des ateliers, mais ces établissements restaient plus souvent de petite taille et se confondaient alors avec le paysage urbain environnant. Le territoire paroissial inscrit dans la périphérie de Lyon demeurait un espace urbain fragmenté où les nouvelles logiques spatiales induites par l’industrialisation n’avaient pas encore totalement recouvert l’ancienne organisation rurale, alors qu’elles entraient en conflit avec les exigences résidentielles de divers groupes sociaux. La complexité de cet espace périphérique provenait justement de l’imbrication de toutes ces logiques, façonnées par le jeu des différents acteurs sociaux intervenant sur cet espace.