2.1)Entre simultanéité et durée : Presences: A Text for Marisol

« Presences commença avec la publication de Numbers », explique Creeley dans l’introduction de Mabel: A Story and Other Prose:

‘Marisol had seen that collaboration of Robert Indiana and myself, and considered I might be the appropriate writer of a text to accompany photographs of her work, which a New York publisher had then in mind to bring out as a book 272 .’La collaboration avec Marisol 273 débute donc par un acte de reconnaissance : l’artiste remarque dans l’écriture de Creeley et dans son travail avec les images d’Indiana une coïncidence d’objectifs et de style avec son propre travail de sculptrice. Elle reconnaît une voix similaire à la sienne, un ton expressif égal, bien que déployé dans un langage différent. Les deux artistes en effet se retrouvent dans une vision de l’art comme expression du rapport du sujet au monde, du « I » au « common ». La composante biographique est essentielle dans leurs approches respectives de la sculpture et de l’écriture : « I used myself over and over again » est la célèbre affirmation de Marisol que Creeley réitère à la fin du texte de Presences, pour ainsi souligner cette coïncidence remarquée par l’artiste.

Tout comme Creeley, l’art de Marisol, même en étant issu de plusieurs influences (l’art primitif américain, l’art égyptien et la renaissance italienne entre autre) reste néanmoins canalisé dans le flux de son expérience personnelle et de sa sensibilité. Son regard ironique est le produit de son attitude anti-sociale qu’elle ne renie jamais : « I never wanted to be a part of society. I have always had a horror of the schematic, of conventional behaviour. All my life I have wanted to be distinct, not to be like anyone else. I feel uncomfortable with the established codes of conduct » 274 . Cette attitude se reflète dans ses sculptures qui représentent souvent les clichés de la haute société que l’artiste expose dans toute leur banalité. L’utilisation de matériaux pauvres et de déchets récupérés dans des décharges ou dans des chantiers ne fait que souligner l’attitude critique de la sculptrice par rapport à un monde dont elle ne partage pas les valeurs. La recherche de ces matériaux est également un signe de la passion qu’elle nourrit pour les objets oubliés. Elle recherche avec soin les morceaux de bois à partir desquels elle va ensuite réaliser ses sculptures afin de leur donner une « deuxième chance » et de révéler leurs qualités uniques.

La conception du processus artistique rapproche profondément l’art de Marisol de celui de Robert Creeley. Tous deux veulent que la forme se révèle à partir des matériaux (le bois pour la sculptrice et les mots pour le poète), qui sont respectés en tant que participants actifs de l’acte créatif. L’acte de sculpter permet de mettre en valeur les qualités du bois qui souvent émerge de façon expressionniste derrière la surface du collage ou parmi les fissures du plastique 275 . Les assemblages de Marisol la rattachent à une tradition qui trouve ses bases aussi bien dans les collages cubistes que dans les techniques dadaïstes de Francis Picabia. Elle combine de la peinture, du dessin, du collage et de la sculpture en les appliquant sur des « objets trouvés », rappelant le travail d’un autre artiste américain des années soixante, Robert Rauchenberg. L’art de Marisol révèle pourtant une composante toute à fait personnelle qui la distingue du milieu du Pop art. Le dessin qu’elle trace sur le matériel à disposition est à la base de son travail. Sa fonction est importante car le dessin permet de prendre le contrôle de son travail : « Drawing is both preliminary sketch and final surface. It represents a way for the artist to reflect on form in a disciplined and controlled manner and, at the same time, a way to impart an indelible imprint of her expression » 276 .

C’est à ce niveau que les systèmes expressifs de Creeley et Marisol se rencontrent dans Presences. A la fin des années soixante Creeley était en effet en train d’expérimenter, surtout dans la prose mais aussi dans la poésie, de nouvelles techniques compositionnelles qui utilisaient des éléments fixes, des cadres, à partir desquels l’écriture se développait librement 277 . Son utilisation de ces « échafaudages » (scaffoldings), comme il les définit lui-même, lui donne de nouvelles perspectives par rapport à son propre travail par lequel, jusqu’alors, il avait essayé de traduire les techniques compositionnelles spontanées et « projectives » proposées par Olson. Les cadres dont il se sert dans les œuvres en prose dont Presences est un exemple 278 , acquièrent ainsi la même fonction que le dessin chez Marisol : tout en lui proposant la garantie d’une base, d’un territoire à partir duquel s’exprimer, ils permettent à l’artiste d’opérer des variations et d’affirmer la marque de son propre style expressif. La nécessité de ces supports est ainsi expliquée par Creeley :

‘I wanted a focus, or frame, with which to work, and one, two, three seemed an interesting periodicity or phasing. That is, using a base of one-page, two-page, and three-page units (again single-spaced in their initial composition on the typewriter), each section of the text was then six pages, and that times five was thirty – returning me to three 279 .’Dans cet extrait Creeley établit un rapport direct avec Numbers, l’ouvrage qui avait déclenché l’envie de collaboration chez Marisol. Dans la collaboration avec Robert Indiana le poète avait en effet montré comment il était possible de réaliser des œuvres personnelles et intimes à partir d’éléments formels et stéréotypés tels que les chiffres. C’est grâce au succès de cette collaboration que Creeley décide de répéter l’expérience dans Presences où il raconte avoir trouvé une stratégie pour éviter la répétition à l’intérieur des séquences de chiffres présentées. Il s’agit d’inverser les numéros de chaque séquence, (le premier devient le dernier et le dernier, le second) avec pour résultat un texte basé sur la variation dans la répétition. Le produit final se caractérise ainsi par une suite de cinq parties, chacune déterminée par une séquence propre : 1-2-3, 2-3-1, 3-1-2, 1-2-3, 2-3-1.

Les parties sont séparées les unes des autres par des pauses, marquées par des points centrés au milieu de la page, et dans chacune l’écriture de Creeley alterne avec des images des sculptures de Marisol. La structure de Presences est en effet le produit d’un travail savant de William Katz qui a effectué la mise en page de l’œuvre en mettant en valeur le rapport entre les images et l’écriture. Son rôle a été fondamental car il a contribué directement à la création d’un ouvrage dont la structure extérieure incarne pleinement les idées formelles qui en sont la base 280 . Par l’utilisation d’un cadre, Creeley voulait en effet montrer comment toute écriture échappe aux impositions logiques extérieures : il voulait utiliser le cadre de la même façon que les peintres expressionnistes abstraits, pour montrer qu’il pouvait être dépassé et que les mots, tout comme le pigment, pouvaient couler au-delà de ses limites. Katz saisit complètement cette vision du poète en faisant le choix de supprimer les bords aussi bien autour des images des sculptures qu’autour de l’écriture. Ainsi, les caractères typographiques, dont l’épaisseur semble vouloir imiter la pesanteur et le volume des sculptures, paraissent s’échapper de la page en poussant contre ses bords, de même que les photos occupent la page entière du livre, en réduisant au maximum les espaces vides. La présence nous apparaît déjà être la thématique centrale de la collaboration.

Cette compression est évidente aussi au niveau de la couverture où le titre, Presences, est imprimé en gros caractères sur la limite supérieure de la page, tandis que les noms des collaborateurs, séparés par une barre oblique comme pour souligner leur équivalence et leur interchangeabilité, figurent à la base de la page, presque écrasés par le poids virtuel de Love, la sculpture de Marisol dont l’image apparaît en première page.

Presences est ainsi un autre exemple de la nouvelle approche de l’écriture que Creeley avait déjà inaugurée dans Pieces (1969) et dont il semble vouloir donner une manifestation dans le poème d’ouverture du recueil :

‘AS REAL as thinkingwonders created

by the possibility –

forms. A period

at the end of a sentence

which

began it was

into present,

a presence

saying something

as it goes.

.

No form less

than activity.

All words-

days-or

eyes-

or happening

is an event only

for the observer,

no one

there. Everyone

here. 281 ’

Son écriture se veut la manifestation du processus qui en est la base, elle doit témoigner de la façon dont on pense, de la rapidité et de la complexité de la pensée. C’est l’activité de la pensée que la forme véhicule (« No form less/ than activity »). Par la forme le poète affirme vouloir rester fidèle au rythme auquel les idées se présentent à lui (« saying something/ as it goes »). L’unique dimension qui compte est celle de l’instant, du présent dans le temps et dans l’espace, et dans laquelle le sujet est le centre de son monde, le point vers lequel tout converge (« no one/ there. Everyone/ here »). A l’intérieur de cet univers il est impossible de distinguer l’intérieur de l’extérieur car l’on fait constamment l’expérience de la transition d’une condition à l’autre, on vit sur la frontière entre le personnel et le commun. Le lieu dans lequel cette écriture évolue est un lieu de passage, une dimension du « milieu » 282 .

Presences veut être l’incarnation, au niveau de la prose, de cette poétique de la présence où le « ici et maintenant » guide le travail de l’écrivain. L’espace et la présence physique des sculptures, accompagnent le temps et l’évolution de l’écriture, qui témoigne de la précarité et de la fragilité de toute conception du réel, de tout point de vue. Il n’est possible de saisir le monde qui nous entoure, que dans l’instant, dans la présence et ainsi de le découvrir dans sa multitude de présences, d’existences. Dans cette collaboration, Creeley réalise ainsi cet idéal d’écriture qui ne veut pas se focaliser sur le passé ou se projeter dans le futur, mais qui veut être, comme il l’affirme, « all middle » 283 , en synthétisant l’équilibre du classicisme et la puissance du projective verse. Les opposés ne peuvent coexister que dans la dimension du présent. La citation de Donald Sutherland qui introduit la collaboration nous confirme ce désir des deux artistes de se plonger dans la dimension de l’immanence : « Classicism is based on presence. It does not consider that it has come or that it will go away; it merely proposes to be there where it is ». Le temps cesse alors d’être ce cadre nécessaire au développement d’une narration car, comme Creeley le souligne:

‘One thing leads to another – with or without time. An instant is a precise formulation, even of a universe. It doesn’t finally matter much whether it lead to another; it has its own logic. Or say, perhaps better, that there are two ways of evoking reality: that it has place in time, or that it is existent in space. There is some choice between them, at least for the novelist 284 .’L’originalité de Presences réside précisément dans ce désir de fusionner les dimensions du temps et de l’espace dans la simultanéité de l’instant, en imitant ainsi la propriété perceptive de l’œuvre visuelle. Le temps devient alors une condition comme les autres et cesse d’être le support de la narration : « Put the weight on the other sense, of things shifting, among themselves – and time there to be a qualification among many – it is a release » 285 .

Le processus de compression du temps et de l’espace dans la dimension de l’instant implique un travail au niveau formel qui investit aussi bien les images que l’écriture. Les sculptures de Marisol, dont la corporéité et la matérialité sont évidentes à tout observateur qui peut les admirer dans un musée, perdent leur volume dans les reproductions photographiques. Le choix du noir et blanc, la réalisation des images par plusieurs photographes (environ dix) et la décision d’alterner des gros plans des sculptures avec des plans plus larges de façon à ce que le lecteur puisse d’abord saisir un détail et ensuite comprendre l’ensemble de l’installation, sont des stratégies qui introduisent un degré d’abstraction élevé dans un art qui pose ses bases sur le concret. Le noir et blanc, éliminant cet élément fondamental à toute reproduction réaliste de la réalité qui est la couleur, nous fait percevoir l’image comme si elle était extraite du réel : le temps et l’espace semblent s’annuler dans une dimension de stase éternelle. Le mouvement n’est toutefois pas annulé car les différents points de vue des photographes, de même que les variations de plan (du gros plan au plan large ; de la plongée à la contre-plongée) intègrent dans l’image le mouvement perceptif de l’observateur. Le spectateur à l’impression de se déplacer à l’intérieur d’une salle où les sculptures sont exposées et de mesurer son propre rapport à l’objet, dont la taille et les proportions remettent en cause nos rapports avec le milieu qui nous entoure. Cette insistance sur la taille et sur la dimension des choses est confirmée dans l’écriture lorsque Creeley se demande : « why should size be so insistent a center. Is it simply that a toy car won’t hurt you and a real one will? » 286 .

Ainsi, dans le texte tout comme dans les images, les changements de taille et d’échelle se poursuivent (« But the scale was insistently changing ») en nous proposant des instantanés d’un univers surréel. Les techniques formelles qui renvoient au surréalisme ne manquent pas dans l’art de Marisol : nous avons déjà vu comment ses sculptures sont caractérisées par une confusion des rapports de proportion qui caractérise aussi la représentation de l’âge (des enfants énormes qui serrent dans la main des poupées adultes), et de l’humanité (l’animal qui fusionne avec l’humain). L’appartenance de ces personnages à des mondes variés semble ensuite vouloir suivre la tradition ironique et impertinente des dadaïstes en accolant d’une façon incongrue des personnages représentant la haute société, le monde animal, ou des royaumes imaginaires. Le rapport entre les visages bien définis et les corps parfois simplement suggérés produit également des contrastes évidents. Il s’effectue une sorte de séparation entre l’esprit représenté par le visage, et le rôle social incarné par le corps, qui implique un certain isolement de ses créatures. Elles sont fortes et fragiles à la fois, prises entre leurs désirs et les rôles conventionnels qu’elles sont obligées de respecter. Souvent la souffrance est transposée au niveau des visages qui deviennent inquiétants à cause des contrastes qu’ils révèlent : les sourires sont tristes ou forcés, les yeux grand ouverts mais vides. Nos habitudes perceptives sont ainsi remises en cause. L’observateur face à ce monde est obligé de remettre en question perpétuellement ses références et de prendre aussi en compte la vision de « l’autre ».

Les propriétés de ces images n’échappent pas à l’œil de Creeley. C’est justement le défi qu’elles lancent à l’observateur qui semble l’intéresser. Ainsi, nous retrouvons dans le texte des rapprochements incongrus de nature cauchemardesque qui appuient la nature surréelle du monde évoqué par la sculptrice :

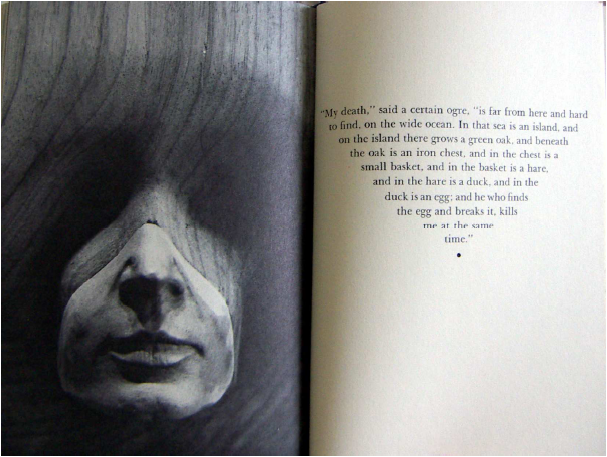

‘This is the first time he has spoken in some time, in weeks, in fact. The mouth was, or had been in the sense of what was seen, sealed over with some sort of substance, waxy in look, and, touching it, the feeling was of something sticky, as sticky rubber or sticky gum. The substance, translucent, made the lips seem preternaturally large. Very, very large.’L’écriture évoque l’univers perturbant représenté par les sculptures et, en même temps, nous plonge dans un univers sensible extrêmement précis. Creeley ne nous donne pas uniquement à voir l’image mais il nous transmet la sensation du toucher des matériaux qui la constituent. L’incertitude concernant la nature de la substance qu’il décrit est compensée par la précision avec laquelle il nous présente les sensations produites par le toucher. Ainsi, visiblement nous percevons uniquement un fragment de l’image, la bouche agrandie et disproportionnée, même si toute une multitude de sensations sont évoquées simultanément.

Si le volume des sculptures semble se réduire par leur représentation photographique, leur présence dans le temps au contraire, s’affirme : les images, structurées selon une séquence, suivent un développement linéaire qui reflète celui de l’écriture. Celle-ci semble au contraire vouloir insister sur sa corporéité, sur l’épaisseur des lettres, sur leur volume, d’où l’utilisation de caractères typographiques de grande taille. Les mots ainsi, deviennent de véritables présences sur la page en occupant un espace visible tandis que les images se chargent d’établir une séquence et un ordre que l’écriture paraît annuler. La continuité entre les deux est assurée par l’insertion de paragraphes dans lesquels Creeley semble vouloir interrompre le flux de ses pensées pour le diriger vers les détails suggérés par l’image, qui à son tour, comme un miroir, modifie la trajectoire de la pensée en lui donnant un nouveau contexte dans lequel se déployer. Dans cette digression de Creeley insérée dans la narration d’une rencontre entre un homme et une femme, les souvenirs personnels se mêlent notamment à des détails évoqués par les sculptures de Marisol :

‘He recalls now many things, many people. He thinks of a beach in Truro, in Deya, in Gloucester, in San Diego. He puts people on it, many men and many women, and many children. Dogs run past. Divers things are dropped, lost in the sand. The water comes up on the beach, goes back on the beach, with tides.’Plutôt que de décrire l’installation de Marisol où trois femmes semblent être allongées sur le sable en train de bronzer, Creeley imite l’action de l’installatrice au travail (« He puts people on it »), en constituant son paysage à mesure que la mémoire lui fournit des éléments à partir de la stimulation constituée par l’image. La pluralité de ce monde contraste avec l’aspect minimal du paysage bâti par la sculptrice mais les deux univers restent unis dans l’esprit du lecteur : ils se superposent de sorte que l’immobilité et le silence des sculptures semblent être annulés. L’installation, par le pouvoir évocatoire des mots, semble devenir vivante : « Marisol’s flat, cutout faces, blank stares and rigid, columnar bodies bespeak ritualized poses waiting to be animated. Creeley’s prose provides that linkage, touching on and varying the visual » 287 .

L’écriture devient ainsi un moyen pour enregistrer son propre rapport avec un lieu et un temps déterminés : elle est la trace du rapport subjectif de l’écrivain avec la temporalité et la spatialité. En établissant un rapport avec les images, et en même temps en se situant dans l’univers de ses souvenirs personnels, Creeley réussit, par l’écriture, à se situer constamment par rapport à ces deux mondes : tout au long du texte il essaye à plusieurs reprises de se positionner, d’indiquer ce qui l’entoure, de se définir dans cet univers d’objets mouvants qu’est le présent. Nous reconnaissons alors ce processus de « measuring » dont beaucoup de critiques ont parlé à propos de Presences et qui a lieu aussi bien dans l’espace que dans le temps 288 . Au début de la narration, par exemple, Creeley se soucie de se situer par rapport à l’espace et surtout aux objets qui l’entourent :

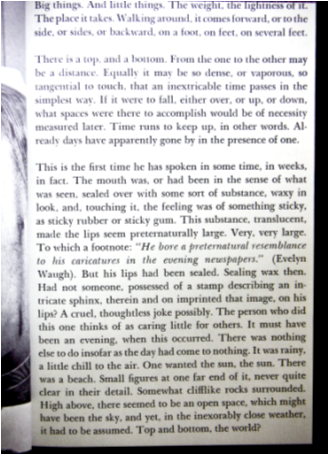

‘Big things and little things. The weight, the lightness of it. The place it takes. Walking around, it comes forward, or to the side, or sides, or backward, on a foot, on feet, on several feet.’ ‘’ ‘There is a top, and a bottom. From the one to the other may be a distance. Equally it may be so dense, or vaporous, so tangential to touch, that an inextricable time passes in the simplest way. If it were to fall, either over, or up, or down, what spaces were there to accomplish would be of necessary measured later. Time runs to keep up, in other words. Already days have apparently gone by in the presence of one.’A partir des qualités physiques des sculptures (leurs dimensions, leur poids, leur volume) autour desquelles Creeley semble se promener, l’auteur introduit une considération sur le temps et montre ainsi comment, dans la dimension du présent, temps et espace coexistent et renvoient l’un à l’autre. Dès que nous supposons le mouvement d’un de ces objets, la dimension temporelle s’inscrit dans la dimension spatiale et nous rappelle que l’apparente immobilité du « now » ne doit pas nous faire oublier la course du temps. Il est donc juste de parler de stase apparente à propos de l’instant parce que nous assistons au déploiement d’une temporalité interne à celui-ci, qui est marquée par le mouvement de l’œil de l’observateur de haut en bas pour enregistrer la taille des objets. En même temps cette perception est fragile, précaire, car si le sujet narratif arrive à établir les limites des objets qui l’entourent, il n’est pas sûr de leur distance et des rapports qu’ils entretiennent les uns avec les autres (« From the one to the other may be a distance. Equally it may be so dense, or vaporous, so tangential to touch, that an inextricable time passes in the simplest way »). Dans la dimension du présent le sujet cherche alors des repères mais parfois se perd dans la complexité de ce monde où les dimensions se confondent et où le temps semble acquérir l’épaisseur et la qualité de la matière jusqu’à devenir « inextricable ». Une confusion attribuable également au fait que, dans la dimension de l’instant, le temps objectif (physique) et le temps subjectif (temporalité) ne sont pas distinct l’un de l’autre mais s’entrelacent régulièrement. Le présent, « passé prochain et avenir récent » 289 , n’est donc pas le temps de la stase mais le temps où les différents courants du flux temporel se rencontrent et coexistent. Il est un temps en équilibre instable, un temps liminaire.

Creeley semble ainsi témoigner de son expérience subjective par rapport à un univers en métamorphose, à l’intérieur duquel il isole des instants et des présences en les proposant par son écriture. Il réalise ainsi son désir de vivre dans ses mots qui semblent se présenter à son esprit comme des objets, indépendants et autoréférentiels : « I’m fascinated with what words say and how that saying stimulates one to move in them. I feel like I’m moving in words » 290 . En tant que lecteurs nous saisissons ces mots de la même façon que nous percevons les images : les deux se présentent à nous avec netteté et immédiateté, les mots ne cessant jamais de renvoyer aux images et le processus d’échange entre le visible et le lisible étant constant. « The glass was very large. The ice cubes were huge blocks of solidified water », écrit Creeley. Ces deux phrases sont juxtaposées à la photo de Baby Girl, une sculpture représentant un bébé dont le corps est constitué par un cube en bois de dimensions considérables. Les « énormes blocs » d’eau évoqués par Creeley renvoient ainsi indirectement aux véritables blocs de bois sculptés par l’artiste selon un jeu de répétition et variation caractéristique de l’écriture de l’écrivain 291 .

Ainsi, en feuilletant Presences nous sommes à la fois lecteurs et spectateurs des images et du texte, même si ces deux rôles ne restent pas forcement liés à l’art qui les caractérise. La valeur de l’œuvre réside aussi dans ce croisement des rôles de sorte que les images, par leur structuration séquentielle, demandent à être lues de la même façon que les mots, par leur présentation typographique et par les jeux syntaxiques qui visent à les mettre en valeur, demandent à être vus 292 . Ainsi, tout comme Creeley, le lecteur-spectateur définit, à mesure qu’il avance dans cet univers, son expérience de la « présence » et son rapport avec une dimension qui ne lui demande pas de regarder vers le passé ou vers l’avenir, mais qui le lie profondément au contingent.

L’originalité de la collaboration est le produit de ce désir de proposer au lecteur/spectateur l’expérience d’une « double temporalité » : celle de la simultanéité de l’œuvre plastique (où le temps se comprime) et celle de la durée de l’écriture (où le temps se dilate progressivement).

La compression du temps est traduite par une accumulation de phrases très courtes ou par la juxtaposition de mots séparés par des signes de ponctuation (« He was not. He was placed, in place. »; « Everything. All done. No more. It’s all gone now. Poor wood. Poor house. Think. »; « Home. The hills. The valleys. The sun. The moon. The ups. The downs. The moors. The arabs »). Nous voyons comment le fait d’insister sur la simultanéité, donc sur une compression du temps pour le réduire à l’instant, conduit inévitablement à une mise en valeur de l’espace et de la visibilité des objets qui le constituent et qui se présentent à nos yeux avec beaucoup de précision.

La dilatation du temps est au contraire déployée par l’introduction de digressions et de répétitions. Comme nous l’avons déjà vu, Creeley interrompt souvent le flux de la narration pour se concentrer sur des événements liés à son vécu ou pour explorer l’univers proposé par les images des sculptures de Marisol. L’impression qui en découle est celle d’une dilatation de la temporalité par laquelle la conclusion est suggérée mais toujours différée. Ce processus d’expansion est aussi intensifié par les répétitions qui abondent dans le texte. Souvent Creeley choisit des mots clés ou des phrases et en fait une sorte de refrain créant une attente chez le lecteur qui trouve ainsi des repères, même s’ils ne sont que provisoires, dans le flux de la narration 293 . Le paragraphe suivant représente un exemple intéressant. Il s’agit d’une demande d’aide adressée à la police qui se transforme grâce à plusieurs variantes produites à partir de la base fixe de la forme verbale à l’impératif (« call ») :

‘This is the despair of being none, or last, or first. Upon that trackless waste, faceless, upon a hill in Darien, Connecticut where the traffic is endless, the cars immutable albeit their rust, both ways. The traffic goes all ways. Call the police, please.Call the president. He is first, and second to none. His road goes one way and cars go slowly, thoughtfully, upon it. The snow falls upon it and snowmen come. The firemen come and the house burns. The wind blows. The elms fall down, pointing one way. Melting away.

Y speaks of other needs, bodily needs, needs of the mind. She wears two hats, of which one is put upon another, but each is first. Her head is small and comfortable. Her hair is long and brown. Her hats are black and brown. Her eyes are brown, her dress is brown, her feet are brown, her house is burning. Call firemen.

Please. Call the police please.’

A d’autres moments de l’œuvre, la variation dans la répétition donne une impression de stabilité mais, en réalité, elle ne fait que semer la confusion chez le lecteur qui, face au mot, se trouve entouré par la myriade de ses reflets : « Look, look. The road home. Some one. The road knows. The rose nose. He sees what he says. And says what he sees. There. Here. It isn’t very big. But then. It isn’t very small. It. Is in the middle ». Nous voyons ainsi comment, en utilisant les mots comme des tremplins, Creeley met en place un processus d’expansion dans l’écriture par lequel il imite la complexité de la pensée aussi bien que ses rythmes. Il ne nous propose pas des faits mais nous expose le mouvement de sa pensée :

‘I keep my own present, that present defined, made, by the act of apprehension, of the mind’s grip, perception, not as it can, or may, be recollected but only as it can, does occur. In short, I cannot give the reader ‘facts.’ I have no wish to. What I can give him is the movement of my own mind, my language, that flux which can get him to his own, can find him these ‘things’ in a frame open to his own present 294 .’Ainsi les associations sonores sont aussi évidentes que celles de l’esprit et parfois elles créent un faux jeu de répétitions selon lequel la phrase nous semble réitérée mais elle est, en réalité, complètement transformée. Les mots reviennent plusieurs fois, toujours dans des contextes différents, nous rappelant les principes de composition de la musique jazz dont Creeley a toujours été un admirateur, ainsi que la tension entre contrôle et liberté, typique de l’art de Jackson Pollock. Dans ce passage qui met en œuvre la technique du « theme and variation » 295 à partir du mot « tooth », Creeley juxtapose des connaissances liées à son enfance à des phrases qui semblent tirées directement d’un ouvrage scientifique, en variant constamment le contexte autour du mot clé sur lequel il bâtit son texte :

‘Waiting for the door to open they think that Bette’s teeth are equally present in Marjorie’s mouth. They look the same, large, white, hard. The horse seizes upon the carrot in the small child’s hand not because he is hungry, but because he has extraordinary teeth. Teeth work in the mastication of food in a manner mutually agreed upon by uppers and lowers insofar as these do meet, upon the jaw’s being closed. Open or closed, the doorway itself stood empty although they waited still. His mother would often both delight and frighten him by popping forward the two plates of her false teeth, to make an extraordinary face. Most people know that George Washington’s teeth were made of wood. Teeth is the plural of tooth in much the same manner as wives is the plural of wife, or rooves possibly means more than one roof, though it is entirely a situation of personal choice, depending on the person or persons involved with saying such things. People waiting in fixed circumstances of anticipation often find themselves committed to speaking in a manner frequently without interest. […]The love bite, or nip, is practiced by animals and humans. The ear, especially, is seized upon. Betty’s teeth were attractive, as were Marjorie’s, but upon being hit in the mouth she realized that they were now gone. One forgets that walking into teeth of the blizzard is an unfortunate circumstance. The police want teeth put into laws because they are hungry. Toot, toot. To sound a horn or whistle in short blasts. He showed his teeth, expecting trouble.’

L’humour de ce passage, caractérisé dans le dernier paragraphe par une image cliché où la beauté et la laideur s’alternent (« Betty’s teeth were attractive, as were Marjorie’s, but upon being hit in the mouth she realized that they were now gone ») souligne également l’influence du Pop Art, dont Marisol a souvent été considérée comme une représentante, sur l’écriture de Creeley : en se concentrant sur un détail banal et le réitérant, l’écrivain en augmente la résonance, lui fait acquérir une présence dans le texte qui équivaut, au niveau visuel, à un agrandissement. A chaque reprise, les dents semblent prendre du volume, grandir, se multiplier : le mot réapparaît toujours dans une nouvelle forme selon un jeu d’écho où les sons et les images se mélangent les uns aux autres (« The police want teeth put into laws because they are hungry. Toot, toot. »). Le mot devient la base à partir de laquelle une multitude d’associations sont possibles et c’est exactement la rapidité de ce processus associatif que Creeley nous expose à travers les juxtapositions.

La technique du thème et de la variation est une caractéristique également évidente dans l’art de Marisol qui nous propose différentes versions de son autoportrait, et qui exploite les propriétés du bois en l’associant à des matériaux divers. Toutefois, au niveau du visible, la présence de répétitions nous semble être encore plus intéressante si l’on considère aussi la séquence selon laquelle les photos ont été disposées. En proposant d’abord un détail de la sculpture et en montrant ensuite son intégralité dans les pages suivantes, William Katz produit une équivalence au niveau visuel du dédoublement progressif dont nous faisons l’expérience dans l’écriture, tout en soulignant le processus de rapprochement et d’éloignement de l’observateur par rapport à l’image que Creeley également met en œuvre, à plusieurs reprises, tout au long du texte (« up and down » ; « here and there »).

L’expansion du temps que cette « double temporalité » implique nous dévoile la véritable fonction du support formel utilisé par Creeley pour composer son texte. Face à la croissance de son écriture et à la multiplication des références qu’elle produit, l’écrivain utilise ce cadre fictif comme un outil qui lui permet, paradoxalement, d’agir plus librement 296 . Il est en effet évident que le « scaffolding » ne peut contenir le flux de l’écriture. Le cadre, même s’il est indispensable, est donc un élément à transgresser, car il est le moyen par lequel Creeley réussit à isoler des éléments de ce flux et à les proposer au lecteur.

‘The frame then, should be such (& it can only be so, if it is free of the ‘absolute,’ free of the rigidity of ‘fixed’ detail) that it has only to be read, to exert the nature of its ‘relations.’ Shifts of color in painting are permanent not because they may be painted there with some strong, good-keeping oils, but rather because they set always in motion the nature of their relations, one to the other. As long as something, anything, is in such motion, it is contemporary, has its force in the present 297 .’Le support devient ainsi l’outil nécessaire pour la réalisation d’une écriture qui veut vivre dans le présent, qui veut exister dans une temporalité comprimée, tout en étant consciente de la dilatation du temps qui se produit en dehors de l’univers dans lequel elle est contenue. Chaque instant dont Creeley nous parle, est en effet un monde en lui-même, caractérisé par sa propre logique, par ses propres règles, par ses propres proportions. Il est un microcosme de précision perdu dans le flux du temps : « One sees that reality somehow manages a continuity that is exact in every particular » 298 . Cela est souligné par le choix de ne pas numéroter les pages : le lecteur peut ainsi commencer sa lecture où il le souhaite, en choisissant le courant dans lequel il veut se noyer et qui l’emportera dans d’autres espaces textuels. Toute réception sera donc personnelle et contribuera à souligner le caractère « ouvert » de l’œuvre qui a besoin du lecteur pour devenir vivante et acquérir du sens. Presences se situerait ainsi dans la tradition des « œuvres ouvertes » définie par Umberto Eco, des œuvres qui se renouvellent à chaque lecture et qui, par conséquent, vivent toujours dans la dimension du présent 299 . Elle acquiert presque les qualités d’une installation, invitant tout lecteur/spectateur à interagir librement avec elle. C’est ainsi à ce niveau que l’écriture de Creeley et les sculptures de Marisol collaborent subtilement : les artistes créent un objet hybride qui, tout étant un livre, pourrait être exposé dans un musée telle une installation de Marisol et avec lequel le lecteur peut interagir imitant le travail de l’écrivain qui, avant lui, a interagi (à distance, car les sculptures sont photographiées) avec les œuvres de la sculptrice 300 .

Par l’analyse de la double temporalité déployée dans le texte, nous nous apercevons comment l’œuvre, à partir d’une similitude entre la corporéité des sculptures et la présence de l’écriture sur la page (au niveau typographique), s’appuie en réalité sur un jeu de contrastes et de tensions entre extrêmes : présence-absence ; espace-temps ; stase-dynamisme ; concret-abstrait. Ces contrastes s’étendent jusque dans le rapport entre les deux systèmes sémiotiques engagés dans la collaboration et semblent s’insérer, d’une façon plutôt surprenante, dans la tradition ekphrastique dont nous avons parlé dans les parties précédentes.

Comme pour nous donner une idée du rapport entre le langage et l’image dans ses collaborations, Creeley insère à l’intérieur de la narration, un fragment textuel qui semble être un clin d’œil à la tradition ekphrastique la plus classique. Le passage, consacré à la description d’une œuvre de jeunesse de Nicolas Poussin, L’inspiration du Poète (peint vers 1630), s’insère en effet dans l’œuvre de la même façon que les morceaux ekphrastiques dans le poème épique, c’est-à-dire au milieu de la narration en guise de décoration. En réalité, la façon dont Creeley nous présente l’image, comme le ton utilisé, nous suggèrent l’hypothèse qu’il puisse s’agir d’une parodie de la tradition ekphrastique. L’écrivain, qui comme nous l’avons vu n’a pas confiance dans l’activité descriptive, opère une prise de distance par rapport à cette tradition à travers trois stratégies littéraires : le dénigrement des personnages, l’hésitation du regard de l’observateur et l’introduction du monde extérieur dans celui évoqué par l’objet ekphrastique.

Creeley parodie le genre noble qui caractérise l’œuvre de Poussin. Celle-ci est une véritable incarnation des valeurs du classicisme dont Poussin, avec Raphaël, était le représentant et qui s’opposait aux principes du style baroque représenté par Michel-Ange et le Bernin. La représentation du monde antique, la glorification de l’ordre, de la clarté et de la simplicité, tout comme l’exaltation d’une philosophie de la contemplation, sont les traits qui caractérisent le tableau de Poussin, qui dépeint des personnages aussi bien mythiques (Calliope, Apollon et les Amours) qu’historiques (Virgile). La composition vise à exalter l’équilibre et l’harmonie des formes : elle est structurée par l’entrecroisement des lignes verticales, qui accentuent le mouvement, avec des lignes horizontales qui, au contraire, suspendent les formes dans une atmosphère statique.

La présentation des personnages par Creeley introduit un contraste inévitable avec l’image d’ordre et de noblesse peinte par Poussin : Calliope, muse protectrice de la poésie épique, est présentée comme une simple femme (« a woman ») dont l’écrivain feint de ne pas connaître l’identité. Selon l’analyse de Creeley, elle tient dans sa main droite ce qu’il appelle tout d’abord « a staff », ensuite « a stick » et enfin « not really a pole » en opérant un processus de ridiculisation de l’objet peint par Poussin qui est, en réalité, la flûte de la mesure. Ainsi, l’écrivain introduit dans la présentation de la muse, des éléments de masculinité qui contrastent profondément avec la noblesse et la délicatesse de l’image et qui acquièrent de l’intensité lorsque Creeley propose (suggérant indirectement l’hermaphrodisme de la déesse) que le bâton, s’il avait été plus épais, aurait pu être utilisé pour attaquer quelqu’un : « She holds a staff, that is, a long stick but not really a pole or something one could really belabor anyone with ». L’objet est donc inoffensif et Calliope ne semble pas s’y appuyer avec force (« she does not appear to rest on it with any weight ») : une certaine légèreté de l’image est donc réaffirmée, permettant au poète de rétablir un rapport avec le tableau duquel il s’était éloigné pour analyser l’objet dans la main de la muse. L’Amour dépeint aux pieds de Calliope est ensuite présenté comme « a naked child holding a wreath » : Creeley adopte une attitude volontairement imprécise en ne spécifiant pas qu’il s’agit d’une couronne de laurier. Le même traitement est réservé à Apollon, représenté au centre de la toile par Poussin. Celui–ci est défini comme « a man, or more accurately, a god » sans aucune référence à Apollon, dieu solaire inspirateur des poètes et que Creeley devait, sans doute, avoir reconnu. Sa description se limite à l’apparence physique du dieu, à qui il reconnaît seulement le fait d’être la figure centrale du groupe (« the major presence of the group »).

A mesure que nous avançons dans la lecture, nous remarquons, à côté de cette attitude impertinente, une deuxième caractéristique de la présentation de l’image que Creeley nous propose. Déjà dans la description des personnages était visible une hésitation perceptive de la part de l’observateur : la recherche du mot juste pour définir la flûte de la mesure, ou la présentation initiale d’Apollon comme un homme, et l’autocorrection qui suit, en sont des marques évidentes. Tout au long du texte, Creeley semble vouloir insister sur la fragilité de sa vision : au tout début il ne sait pas si la tache bleue peinte en perspective représente le ciel ou un lac (« It is a scene with some distance so that a lake, or sky, floats in the far persective »). Ensuite, lorsqu’il présente le poète, il a des difficultés à définir l’objet qu’il tient entre ses mains (« the poet’s notebook, or paper, or text ») de même qu’il semble ne pas trouver le mot pour définir le stylet que le poète utilise et qu’il appelle tout simplement « an instrument of writing ». L’incertitude continue lorsqu’il admet ne pas reconnaître l’objet que l’Amour, aux pieds de Calliope, tient dans sa main gauche (« He is also holding an object in his other hand, the one not occupied with the wreath, but it is not clearly discernible »). Les interrogations sur le paysage et le rôle des personnages s’accumulent également (« a setting sun? »; « or else she waits for the poet? »).

Ces signes d’hésitation nous conduiraient à penser que Creeley ne fait pas tout à fait confiance à sa perception. Son incertitude est probablement d’une part le produit d’un manque de confiance dans ses moyens visuels à cause de sa monophtalmie 301 . D’autre part, la précarité de la vision suggérée semble être le produit de la profonde conscience de l’instabilité de l’image de la part de l’écrivain 302 . Si nous nous concentrons sur le texte dans sa totalité, nous voyons comment la perception de l’image devient de plus en plus claire à mesure que nous avançons dans la lecture. La tâche bleue dont le narrateur avait souligné l’ambiguïté, se révèle, quelques lignes plus bas, représenter effectivement le ciel (« it is now clearly a sky, blue, which appears beyond them »), de même que le rôle de Calliope semble se préciser (« The woman, the more she is observed, seems to be waiting for the god, as if he were shortly to be finished and they might go somewhere else together »). L’écrivain est conscient du pouvoir actif de l’image sur l’observateur: il sait que la perception n’est pas fixe et définitive mais que notre vision de l’image change dans le temps, qu’elle acquiert progressivement de la netteté à mesure que nous l’observons, de la même façon qu’une partie de l’image peut devenir floue si l’on se concentre uniquement sur un détail. Les remarques de Creeley ne veulent donc pas être définitives : il nous fait faire l’expérience, en temps réel, de sa perception personnelle des formes et des couleurs peintes par Poussin. C’est pour cela que l’attitude du dieu n’est pas présentée comme fixe et définitive: « Just to the child’s left, is the major presence of the group, discounting, for the moment, the poet ». Creeley semble donc écrire au même rythme qu’il réfléchit: la rapidité des associations, de même que la lenteur des réflexions, sont imprimés dans l’écriture d’une façon telle que l’écrivain ne semble pas avoir étudié l’image avant d’en parler. Il paraît, au contraire, être en train d’enregistrer ses réactions immédiates par rapport à un objet qu’il vient de découvrir, ce qui contraste avec la tradition ekphrastique dont le but était de rendre avec précision l’objet décrit, de le « faire voir ». Il est très difficile d’imaginer le tableau de Poussin à travers le texte de Creeley car, lorsque nous croyons saisir une forme et trouver sa place sur la toile, l’écrivain remet en cause ce qu’il vient de dire en nous faisant partager les doutes qui le déstabilisent. Ainsi, si nous n’arrivons pas à nous faire une idée précise de l’image par la lecture du texte, nous sommes, au contraire, plongés à l’intérieur du processus perceptif, ce qui nous donne une connaissance directe de la façon dont l’image se transforme sous les yeux de l’observateur.

Dans la dernière partie du texte Creeley continue son opération de prise de distance par rapport à la tradition ekphrastique. Par un contraste très brusque il introduit, au beau milieu de la description, des éléments extérieurs à la toile : la réalité contemporaine s’infiltre ainsi dans le monde classique évoqué par Poussin créant une friction de ton (soutenu-ordinaire). Après avoir décrit l’Amour représenté aux pieds de Calliope, l’écrivain continue ainsi son évocation de l’image:

‘There is a postmark which includes a section of the god’s head, and a sequence of six horizontal wavy lines to the right of it, moving across the image, but neither the printing nor the date is legible.’En utilisant la même technique descriptive dont il s’est servi jusqu’à présent, où le désir de précision alterne avec l’hésitation de l’observateur, Creeley introduit un détail fondamental qui nous amène à réévaluer le passage entier : l’écrivain est en effet en train de décrire une image imprimée sur une carte postale. Ces indices sont ensuite confirmés par la citation du message qui accompagne la carte (« “I send these greetings with a card and the wish for a sustained and sustaining inspiration” ») qui est inséré à la fin du texte : le passage d’une réalité à l’autre est si bien dissimulé au début que l’effet d’étrangeté qui en résulte lorsque la réalité des choses est dévoilée est d’autant plus fort. Par la réintroduction de l’objet observé dans la dimension du réel et par la mise en évidence du lien entre l’image de Poussin, intitulée l’Inspiration du poète, et le message accompagnant la carte postale, Creeley nous permet de regarder l’objet dont il parle non plus pour sa valeur esthétique mais pour sa fonction 303 . D’une part, la carte postale est un moyen de communication qui lui permet d’établir un échange avec un « autre » et d’avoir une preuve de son importance pour ce dernier. D’autre part, étant une forme d’art populaire où le verbal et le visuel cohabitent, la carte postale renvoie indirectement au travail collaboratif du poète qui d’ailleurs est caractérisé par une même séparation du visuel et du verbal au niveau de la page : l’illustration et le texte partagent l’espace de la carte et non pas celui de la « page », renvoyant l’un à l’autre par un jeu d’écho et évoquant parallèlement le rapport image-texte caractéristique de la plupart des collaborations de Creeley 304 .

La nature bizarre de l’univers dans lequel le lecteur se trouve emprisonné est ensuite intensifiée lorsque Creeley insère un autre système sensoriel dans sa présentation de l’image : il introduit des mots en italiques qui semblent provenir d’un haut parleur. Après avoir terminé d’analyser la figure du poète, le narrateur ainsi ajoute :

‘Listening carefully, the viewer hears now a voice speaking. Check it out. I’d like to tell you about something truly exciting. It may be the god who speaks thus. It’s a soft little cup which adapts to you individually.’Le dénigrement de l’univers de noblesse et de mesure du tableau de Poussin semble ici total. La voix provenant apparemment du récepteur et se referant à ce qui paraît être un préservatif est attribuée par Creeley à Apollon, le personnage central de l’image du peintre classique. La confusion entre passé et présent, image et réalité, est accentuée lorsque l’écrivain continue son discours en s’accrochant tout d’abord aux caractéristiques de l’image (« There is sadness, remembering ») et ensuite en passant immédiatement à la réalité actuelle (« The words come from other times and the poets know that the twenty-first is tomorrow. »). Dans la dernière partie du texte les temps et les espaces se mêlent les uns aux autres en créant une confusion perceptive frappante.

C’est ainsi, dans cette dernière partie, que le projet que Creeley réalise dans Presences nous apparaît. Encore une fois, comme dans l’ensemble de la collaboration, Creeley nous fait faire l’expérience du présent en nous plongeant dans la dimension d’immédiateté perceptive qui le caractérise. Comme il le montre bien dans ce passage consacré à la carte postale représentant l’image du tableau de Poussin, dans le présent les hiérarchies s’annulent et, dans notre esprit, tout se mélange. On assiste à une réorganisation du monde réglée par des principes qui n’existent pas dans la réalité et qui ont une valeur uniquement dans ce microcosme spatial et temporel enfermé dans la dimension de l’instant.

Ainsi, nos propos concernant les contrastes entre la noblesse de l’image et la vulgarité du langage publicitaire, ou notre analyse concernant la présentation des personnages du tableau de Poussin, à la lumière de ce constat acquièrent une nouvelle dimension. Les contrastes ne répondent pas à une intention de dérision de l’auteur mais sont, au contraire, le produit de son désir de nous proposer avec précision sa réaction face à l’image. Lorsque Creeley définit Apollon comme « a man » ou Calliope comme « a woman » il est ainsi en train de souligner la naïveté de sa perception instantanée et non pas son mépris de la tradition picturale classique. Celle-ci est, au contraire, profondément célébrée : dans ce passage Creeley ne fait qu’affirmer cet idéal de présence et d’immédiateté que l’art classique incarne et qui est introduit à partir du début de l’œuvre, par la citation de Donald Sutherland. Le classicisme est fait de présence, souligne ce dernier : l’œuvre classique se propose uniquement d’être là où elle est et rien d’autre. Comme Creeley le souligne, Sutherland utilise cette définition du classicisme dans Presences en opposition au romanticisme: « He [Donald Sutherland] is using it [the quote about classicism in Presences] as against romanticism where everything’s in the move, being hustled along – get out of here! » 305 . Le texte de Creely, à l’image de ce principe, ne situe pas le tableau de Poussin dans le passé, ni ne montre sa valeur dans le futur : il le place tout simplement dans le présent, dans cet instant pendant lequel le narrateur (double de Creeley lui-même) reçoit une carte postale et l’observe, en écoutant les annonces que le récepteur diffuse 306 .

L’œuvre de Creeley célèbre ainsi, dans ce passage consacré à Poussin, cet équilibre fait de tension caractérisant les œuvres d’art classiques qui se présentent comme figées dans l’instant, en donnant l’impression de reprendre leur mouvement lorsque notre regard se tourne ailleurs. C’est exactement par cette sensation que le passage se termine: « The sun sets and all disperse, leaving the three trees they had chosen to sit by, for the accomplishment of their severally appointed ends ». Une fois saisie, l’image semble disparaître, les personnages paraissent prolonger leurs mouvements vers une autre dimension, extérieure au tableau, où monde classique et réalité contemporaine fusionnent. Ainsi, le fragment de flux que Creeley a isolé dans ce passage se réinsère dans l’ensemble de l’œuvre en constituant à nouveau un des ses courants profonds parvenu, juste un instant, à la surface.

Cette coprésence d’éléments apparemment inconciliables qu’il réalise dans son œuvre se révèle être, comme le montre bien Creeley, caractéristique de toute existence. « I like to make combinations that seem incongruous », souligne le narrateur dans Presences, citant la sculptrice Marisol. Il renvoie ainsi au processus compositionnel qui caractérise l’œuvre entière, dont nous venons d’analyser un fragment exemplaire. Par cette fusion des contraires dans l’instant, Creeley nous montre comment la distinction entre les arts du temps et les arts de l’espace se révèle dépassée à ses yeux. Nous témoignant d’une attitude typique « d’espoir ekphrastique » plus que d’une « conscience ekphrastique » dans ce cas, l’écrivain par une savante manipulation de langages appartenant à des systèmes sémiotiques différents, semble vouloir prouver qu’il est possible de donner à voir l’espace et le temps simultanément. Il ne faut donc pas perdre de vue l’un si l’on veut que l’autre soit également présent. D’ailleurs, comme le souligne Italo Calvino dans Leçons américaines, l’œuvre idéale doit à la fois incarner les qualités du cristal et de la flamme, c’est-à-dire représenter la régularité mais aussi refléter l’agitation : « Puissent ceux qui se considèrent comme des adeptes de la flamme ne pas perdre de vue la sereine, difficile leçon des cristaux » 307 . Creeley semble répondre à ce désir du critique italien en créant une œuvre faite à la fois de présence et d’absence, d’immobilité et de mouvement, d’abstraction et de matérialité. Presences est alors une œuvre exacte, miroir du réel et donc, tout comme le réel, mouvante et en constante métamorphose. « Fire delights in its form », affirme Creeley en citant Slater Brown 308 :

‘Big firemen. Little firemen. In the flames they are dancing. Fire delights in its form. Firemen delight in their form? Inform us, policemen. We call upon them to inform us. Hence all the beatings and the shootings and the putting into closed places behind doors. Firemen and snowmen share other fates, the one burning, the one melting. Snow delights in its form, being mutable. It is the immutable that despairs. At least for a time, for any other time, for all time, for bygone times, for time past, for time enough, for in time. Time will tell.’En donnant sa propre définition de la forme littéraire, et en la dissimulant à l’intérieur d’un des fragments qui composent le texte consacré à la narration d’un incendie, il nous offre ainsi une clé pour la compréhension de l’œuvre entière. Celle-ci, semble vouloir devenir l’emblème de la légèreté tout en étant profondément ancré dans la réalité : elle veut donner l’idée du flux du temps tout en considérant la présence de l’espace. Et c’est exactement à partir de ce contraste que l’œuvre devient possible car, tout en désirant échapper aux contraintes, Creeley montre qu’il en dépend et qu’il en perçoit la nécessité. Il ne renie pas la matérialité du monde en écrivant une œuvre qui insiste sur les aspects immatériels de l’existence, une œuvre qui, en introduisant des présences, parle en fait des absences qu’elles impliquent. Au contraire, c’est en insistant sur le mouvement que le poète reconnaît la valeur de la stase. De même, c’est en indiquant les absences qu’il parle, au fond, des présences. « Le poète de l’invisible, la poésie des potentialités imprévisibles et infinies, de même que la poésie du rien », écrit Calvino, « naissent d’un poète qui ne nourrit aucun doute sur le caractère physique du monde » 309 .

C’est pour cela que Presences, tout en semblant évoquer une « surréalité » reste indéniablement liée au réel. De même, tout en insistant sur la matérialité, elle devient à mesure que nous avançons dans la lecture, de plus en plus immatérielle. Les répétitions augmentent progressivement, l’écriture devient presque une chanson faite de réitérations et de structures circulaires. « When I show myself as I am, I return to reality » chante Creeley en citant Marisol, à laquelle la dernière partie de l’œuvre se réfère directement. Le sens du sous-titre devient alors évident : ce « texte pour Marisol » acquiert la forme d’un monologue où des citations tirées des entrevues de l’artiste alternent avec des phrases en espagnol, des remarques sur la vie dans la métropole et sur la solitude. C’est Marisol qui parle ici, et l’écho de sa voix paraît se diffuser dans l’espace vide à l’intérieur duquel ses sculptures attendent, silencieuses, que l’écriture de Creeley leur donne un rôle, une vie.

‘Voices from the silence. Silencio immenso. Darkness falls from the air. When I show myself as I am, I return to reality. Vestida con mantos negros. Somewhere else, sometime. Walking in the rain.When I show myself as I am, I return to reality. Piensa que el mundo es chiquito. Goes green, goes white. Weather falls out, raining. Applause at the edges. Seeing wind. When I show myself as I am, I return to reality. People should think of themselves when they live alone. Goes white.’

Ainsi l’œuvre, à mesure que nous nous rapprochons de la fin, paraît nous échapper. Le livre se défait entre nos mains, il disparaît, il ne nous appartient pas sinon dans l’instant où nous décidons de nous plonger dans son flux. Son processus de dématérialisation progressif est incarné par le Postscript, où le temps et l’espace semblent se réduire proportionnellement : la présence des mots sur la page, sous la forme d’un calligramme triangulaire, se fait de plus en plus minimale, ce qui se reflète dans la particularisation du message. L’isomorphisme entre le contenu et la forme poétique intensifie l’effet de « fin » caractéristique de cette dernière page. L’écriture nous décrit un lieu que nous découvrons à petit pas, à mesure que nous avançons dans la lecture. Chaque phrase isole une étape de notre rapprochement ayant lieu en profondeur plutôt qu’en longueur : chaque image évoquée par la voix narrative nous demande d’y entrer plus en détail (ce qui est traduit par la réitération de l’adverbe de lieu « in ») pour enfin y découvrir autre chose, un autre lieu provisoire qui nous permet de nous approcher de la fin du texte. Comme face à des poupées russes, nous savourons ainsi des fragments de découverte dans l’attente du dénouement final.

Au niveau formel les étapes sont soulignées par une double coordination (ponctuation et conjonction) de sorte que nous stationnons suspendus entre deux lieux avant de retomber plus proches de notre destination. A mesure que nous avançons, le poète reproduit également dans l’écriture, selon un effet de zoom, le rapprochement progressif de l’œil du lecteur/observateur : par des moments successifs nous nous rapprochons d’une conclusion dont nous ressentons la présence tout au long du texte jusqu'à ce que nous débouchions sur le dernier mot qui, à la pointe du triangle, se révèle être « time » :

Tout ce qu’il reste alors au lecteur de Presences, une fois que son œil s’arrête sur le dernier mot du livre et que tout le support semble disparaître entre ses mains, c’est d’une part la conscience d’une fin, confirmée par le signe graphique d’un point (pause graphique équivalente au silence dans l’écriture de Creeley), d’autre part ce sont le souvenir de la perception d’instants et la conscience de la continuité infinie de l’existence, qui résonnent au-delà du texte et de la dimension physique du livre. Bref, ce qui reste, comme Creeley lui-même l’explique dans sa correspondance avec Olson, c’est le mouvement unique du « présent »: « In short, what is here, is that flux, that relation between man/thought/objects of thought – circle, endless. Complete. PRESENT » 310 .