1) The American Dream : défamiliarisation des stéréotypes américains

Les collaborations de Robert Creeley avec le peintre Robert Indiana abordent directement le motif du lieu commun. L’art d’Indiana fait des stéréotypes américains ses sujets principaux, se reliant ainsi à la traditionnelle déformation des icônes de la culture populaire opérée par le Pop art. Néanmoins, comme nous l’avons déjà vu dans Numbers, les lieux communs évoqués par le peintre restent essentiellement liés à sa biographie, ce qui fait acquérir à ses œuvres une dimension intime inédite par rapport au formalisme et à l’impersonnalité du Pop art.

The American Dream, réalisé en 1998, confirme cette tendance. L’œuvre unit le traitement ironique des valeurs constituant le rêve américain avec l’évocation de l’enfance de l’artiste qui passe dans le visible par le symbolisme des couleurs, des numéros, des objets peints. Comme l’explique Susan Ryan, l’autobiographisme de l’art d’Indiana n’est pas véhiculé par la forme de ses images qui ne sont pas figuratives et qui ne témoignent pas de la présence de l’artiste par le trait qui reste, tout en étant le produit d’un travail manuel, essentiellement précis et formel. La nature intime de ses images dérive principalement de la présence de symboles cachés et dont la valeur nous est révélée par l’artiste lui-même 710 .

Ce contraste entre le formalisme et l’impersonnalité des images d’une part et l’autobiographisme d’autre part, s’unit à l’opposition originalité-banalité caractéristique de l’aspect matériel de la collaboration et que nous avons déjà remarquée dans Numbers 711 . Le travail du peintre et du poète assume la forme ici d’un véritable « livre d’artiste ». De dimensions imposantes (43,18 x 55,88 cm) et constitué de cent pages, l’ouvrage se présente comme un objet précieux, relié en cuir noir sur lequel est gravé le titre « Robert Indiana ». Introduites par une préface de Susan Ryan, les images sont organisées en six sections s’ouvrant chacune avec des photos en noir et blanc de l’artiste. L’ouvrage constitue en effet une rétrospective du travail du peintre (d’où le titre « Robert Indiana » choisi pour la couverture) à partir de laquelle Creeley a réalisé ses poèmes, un pour chaque section 712 . L’aspect luxueux du volume est intensifié par la façon dont les poèmes sont présentés. Imprimés sur des feuilles de vélin transparentes, les mots précèdent les images qui pourtant apparaissent derrière la surface du vélin 713 . Ainsi, tout en étant imprimés sur des pages distinctes, le poème et l’image se posent l’un sur l’autre, créant une sorte de palimpseste. D’une part, la présence de plusieurs couches de signification, celles propres à l’image de Indiana, celles caractéristiques du poème et celles produites par leur superposition, renvoie effectivement à la surdétermination des palimpsestes. D’autre part, les accommodations optiques que cette structure demande obligent le spectateur/lecteur à des constants allers-retours de l’image au poème, ce qui permet une perception presque simultanée des deux langages. Les poèmes de Creeley entretiennent ici avec l’image un rapport privilégié car, même si le mot poétique ne fusionne pas avec l’image comme dans Theaters, il arrive, sinon à la toucher, au moins à l’effleurer.

La complexité perceptive de l’œuvre est intensifiée par l’utilisation du code langagier de la part du peintre lui-même qui insère des lettres ou parfois des mots entiers à l’intérieur des images. Les critiques ont développé la formule « sign painting » pour définir le travail d’Indiana ou la tendance de la plupart des peintres Pop à associer les mots et les images imitant des techniques typiques du langage publicitaire :

‘Gene Swenson and Emili Genauer, placing Robert Indiana at the forefront of the trend, independently coined the phrase sign painting in early fall 1962, referring to the evocation of road signs or commercial signs. The term reflected the partnership of words and pictures in much of the new art, just as these are conjoined in real world signage and advertising 714 .’Cette forme de défamiliarisation agit directement sur la perception de l’observateur visant à la déstabiliser : dans le cas de The American Dream ainsi, le lecteur doit constamment redéfinir sa position face aux langages utilisés par les collaborateurs car le code géométrique fusionne avec le code langagier, demandant une adaptabilité perceptive considérable. L’incorporation de deux codes a lieu en effet à l’intérieur des tableaux de Indiana tout comme à l’extérieur de ceux-ci à cause du rapport de contiguïté qui s’établit entre l’image et le texte poétique.

La complexité perceptive de la collaboration, tout comme son aspect extérieur extrêmement soigné, contrastent avec la banalité des sujets abordés. Cet ouvrage précieux contient des poèmes et des images inspirés des éléments les plus communs de la vie quotidienne. L’étrangisation produite par ce contraste fait de cette collaboration un véritable produit de l’esthétique Pop visant notamment d’une part à ironiser sur la création d’objets d’art à partir de l’imitation de la vulgarité du monde commercial, d’autre part à prouver l’existence même de cette réalité commerciale. Comme nous l’avons vu précédemment toutefois, l’élément autobiographique des images du peintre semble s’opposer à l’aspect froid et impersonnel de l’imaginaire et des techniques Pop. Dans The American Dream nous sommes en effet face à un réinvestissement personnel, de la part de l’artiste, des clichés constituant la culture populaire américaine qui sont donc explorés dans l’œuvre d’un point de vue subjectif. Ainsi, à partir d’un imaginaire collectif, Indiana remonte jusqu’à son univers personnel, dramatisant au niveau pictural la rencontre entre le « I » et le « common » produite par le stéréotype. Il explore alors la nature à la fois banale et ambiguë des lieux communs qui l’ont entouré depuis son enfance et avec qui il entretient un rapport à la fois nostalgique et critique. Le réinvestissement n’est toutefois pas rendu évident : comme nous l’avons vu, Indiana cache à l’intérieur de ses images les symboles renvoyant à son enfance, semblant se détacher de cet univers familier qu’il évoque. De la même façon, Creeley renonce à l’omniprésence du « I » dans ses vers : à l’exception du poème inspiré de Pablo Picasso (« Double P ») inséré dans la section « American Signs », la présence du sujet lyrique émerge dans ses vers uniquement sous la forme du questionnement, ce qui confère à l’écriture le même ton impersonnel que les images dont elle s’inspire.

The American Dream I, (1961) tableau appartenant à un groupe réalisé par Indiana à partir de 1960 et consacré à l’exploitation du thème du rêve américain, aborde directement la problématique de la défamiliarisation du lieu commun et de l’exposition de sa nature ambiguë. Comme le peintre le rappelle, le terme « dream » est utilisé de façon ironique 715 : l’image ne veut pas exalter le rêve mais constater sa fin ainsi que la nature obsolète des valeurs qu’il véhicule. Elle est ainsi chargée de plusieurs couches de significations produites par l’entrecroisement de plusieurs codes (linguistique, géométrique, numérique) confirmant l’ambiguïté du concept même de rêve américain, une ambiguïté cachée derrière une expression (« the american dream ») qui est devenue elle-même un lieu commun.

Sur une toile rectangulaire divisée en quatre parties par une croix, Indiana crée respectivement quatre représentations du rêve américain les organisant autour de la combinaison de deux formes géométriques classiques de son langage pictural, le cercle et le carré, qu’il associe ici à l’étoile (icône de l’américanité). Chacun des quatre « cadres » obtenus par la division de la surface picturale présente ainsi une structure constituée par un cercle, à l’intérieur duquel l’artiste inscrit d’autres formes (étoile, carré, pentagone) selon une organisation concentrique dirigeant le regard de l’observateur vers le centre de chaque cadre. Il crée ainsi des structures où l’œil est constamment reconduit vers le centre symétrique de l’œuvre, le point dont chaque image dépend et qui est, à la fois, commun à toutes les autres. Susan Ryan, se référant au concept de « champs de force » élaboré par Ernst Gombrich, souligne son importance pour la compréhension de ces structures optiques. Analysant la symétrie radiale Gombrich explique:

‘In the Kaleidoscope the radial symmetry pulls the eye towards the center from which the redundancies are most easily surveyed. Conversely, the repeated elements … lose something of their identity as they merge in the overall form 716 .’Notre œil, face à l’image d’Indiana, suit donc une double direction : d’une part il est attiré vers le centre de chaque cadre, d’autre part il essaye d’établir des liens entre chacun d’entre eux, passant de l’un à l’autre selon une lecture séquentielle. La complexité de cette structure géométrique est intensifiée par son association avec des numéros et des lettres : sur chacun des quatre cercles l’artiste imprime des signes renvoyant d’une part au motif stéréotypé du rêve américain, d’autre part à son expérience personnelle liée à celui-ci. L’impératif « take all », inséré dans le cadre occupant la partie supérieure droite de l’image, synthétise l’essence du « Dream » dans toute sa splendeur trompeuse : entouré d’étoiles il évoque la fausse promesse de prospérité que le rêve propose. Le mécanisme toutefois ne semble pas fonctionner : dans le cadre suivant, par l’utilisation de l’exclamation « tilt ! », le peintre évoque l’imaginaire des casinos tout en soulignant la faille présente dans le rêve. Dans le dernier cadre ainsi, l’étoile noircie symbolisant le pouvoir du rêve émerge du centre d’un cercle, autour duquel les mots « The American Dream » s’allument sur un fond noir évoquant l’ambiguïté du lieu commun. Le choix du noir, tout en étant dicté par des raisons d’ordre stylistique dépendantes du fait que cette couleur met en valeur la brillance des autres nuances, est ici également le produit de raisons symboliques, le noir symbolisant pour Indiana le « côté obscur du motif ». Le marron, présent également dans The American Dream,ajoute des connotations négatives à l’image, cette couleur étant considérée par l’artiste comme « difficile » liée, tout comme le jaune, à la mémoire des panneaux sur les autoroutes américaines indiquant un danger (« Beware of danger ») 717 . Le système numéral et le choix chromatique ajoutent d’autres couches symboliques à l’image renvoyant principalement à la dimension autobiographique du peintre 718 .

La défamiliarisation du stéréotype a donc lieu à travers le choix d’utiliser plusieurs codes et grâce au jeu que le peintre met en place entre ceux-ci. En plus, par la mise en évidence de l’ambiguïté de la ligne, qui oscille entre la signification et le sens plastique dans chacun de ces codes (linguistique-géométrique-numérique), Indiana creuse une distance entre ceux-ci et le spectateur qui perçoit les numéros et les mots à la fois comme des objets indépendants et abstraits, et comme les signes dont il fait l’usage chaque jour. C’est cette alternance entre l’abstraction et la familiarisation qui génère la puissance visuelle de l’image frappant l’œil du spectateur : comme nous l’avons dit précédemment, la caractéristique essentielle de l’étrangisation est de capturer l’attention du spectateur pour ensuite ralentir le processus perceptif, l’obligeant à des réexamens progressifs de ce qu’il a vu.

Le travail de Creeley avec le stéréotype abordé par le peintre témoigne d’une part d’un désir de répondre à l’impact visuel de l’œuvre d’Indiana, d’autre part de déconstruire la banalité du sujet abordé :

‘Edges and disjuncts, shattered, bitter planes,a wedge of disconsolate memories to echo fame,

fear of the past, a future still to blame –

Multiple heavens, hells, nothing is straight.

You earn your money, then you wait

for so-called life to see that you get paid.

Tilt! Again it’s all gone wrong.

This is a heartless, hopeless song.

This is an empty, useless song.’

La complexité et l’ambiguïté de l’image d’Indiana sont évoquées dès le premier vers et jusqu’au début de la deuxième strophe, où l’absence de clarté est affirmée par l’expression « nothing is straight », se référant à la fois au message véhiculé par l’artiste et à la nature des lignes présentées sur la toile : ce que nous avons défini précédemment comme « centric vision » empêche de saisir immédiatement les symétries présentes à l’intérieur de chaque cadre. Les lignes droites tracées par l’artiste semblent être annulées par le mouvement imprimé par les formes circulaires à l’ensemble des structures géométriques qui sont inscrites en leur intérieur. L’observateur saisit donc la prédominance du cercle, forme qui, étant réitérée, produit un effet kaléidoscopique mais privé de profondeur.

Le paradoxe du rêve américain est ensuite illustré dans la deuxième strophe, où le poète souligne le décalage entre les valeurs que le rêve exalte (l’optimisme, le travail, le courage) et le résultat de leur poursuite. La réussite sociale ne coïncide pas avec l’atteinte du bonheur. La reprise du « tilt » de l’image d’Indiana confirme la faille dans le système idéal que le rêve américain affirme, dédoublant en même temps la puissance de la rupture car des effets d’écho viennent s’établir entre l’image et le poème du fait de l’émergence du même mot peint par l’artiste entre les lignes du poème imprimé sur le vélin transparent. L’ironie avec laquelle l’artiste aborde le stéréotype et la déformation qui en découle sont imitées dans la première strophe du poème où Creeley déconstruit deux expressions stéréotypées (« avoir peur de l’avenir » et « blâmer le passé »). Opérant une inversion des termes (« fear of the past, a future still to blame ») le poète force le lecteur à reconsidérer le sens de ces expressions tout en évoquant la confusion perceptive de l’image de son collaborateur. Cette confusion est également suggérée au niveau linguistique par le jeu d’échos caractérisant les constructions parallèles des deux derniers vers du poème. Chacun de ces vers, introduits par une anaphore, est coupé en deux hémistiches et est caractérisé par un jeux d’échos verticaux et horizontaux : cette structure reflète celle de l’image d’Indiana, elle aussi organisée en quatre parties superposées sur deux niveaux et caractérisées par la reprise et la variation des mêmes formes géométriques (le cercle, le carré et l’étoile).

La défamiliarisation du cliché de la part du peintre et du poète semble toutefois rencontrer un obstacle. Tout en déconstruisant le stéréotype du rêve américain, les deux artistes semblent tomber dans le piège d’un autre lieu commun. Le poème de Creeley, tout comme l’image d’Indiana, parlent de la fin du rêve américain. Mais, si le concept de rêve constitue un stéréotype du XIXe siècle, la critique du rêve et l’affirmation désenchantée de sa fin représentent un cliché de la littérature et de l’art américains du XXe siècle. Le développement de la société de consommation et l’aliénation produite par l’apparition de systèmes bureaucratiques anonymes marquent la fin du rêve américain, ce qui devient, à partir de 1950, un topos de l’art américain. Le tableau d’Indiana a été réalisé en 1961, donc en pleine période d’exploitation (et de déformation) du motif du « American Dream » au niveau pictural et littéraire 719 . Au contraire, parler de la fin du rêve américain en 1998, date de la réalisation du poème et de la constitution de l’œuvre collaborative, équivaut à aborder un lieu commun, une évidence.

Ceci nous montre la différence de perspective caractérisant la création des deux artistes et souligne la distance temporelle du travail du poète par rapport au motif choisi par le peintre. Donc si Indiana défamiliarise le stéréotype du rêve américain, Creeley répond au contraire à une défamiliarisation devenue elle aussi, à l’époque de la composition du poème, un cliché. Creeley semble d’ailleurs en être conscient comme le suggère le ton de résignation des deux derniers vers où il paraît commenter le travail du peintre affirmant l’inutilité du procédé de défamiliarisation car, au XXe siècle, le rêve ne constitue plus un stéréotype actif, celui-ci ayant été remplacé par la critique du rêve.

Les deux vers abordent en effet le motif du rêve américain de deux perspectives différentes. Lorsque il écrit « This is a heartless, hopeless song », Creeley semble encore se rattacher à la critique du rêve abordée par Indiana, soulignant le décalage entre la promesse d’un futur meilleur exaltée par le rêve et la triste réalité des faits. Dans le dernier vers, au contraire, le poète s’éloigne de la perspective du peintre et regarde le tableau, tout comme le motif du rêve américain, avec une certaine distance, marquant ainsi son point de vue par rapport à la critique d’un mythe devenue elle aussi, à son époque, un cliché. Il remplace ainsi les adjectifs « heartless » et « hopeless » avec « empty » et « useless », ce qui marque l’anachronisme de toute critique du rêve en 1998.

Dans The Metamorphosis of Norma Jane Mortenson, autre tableau inséré dans la collaboration, Indiana et Creeley explorent la notion de lieu commun à partir de l’image stéréotypée de Marilyn Monroe.

Dans son tableau, le peintre présente ainsi un des stéréotypes classiques associés au rêve américain, celui de la star. Au centre d’une toile de forme carrée, entourée de cercles concentriques, l’image de Marilyn Monroe ainsi qu’elle était apparue pour la première fois dans un calendrier au début de sa carrière, s’impose aux yeux du spectateur. Les lettres composants ses deux noms (son vrai nom et son nom de scène), associés par l’artiste aux deux chiffres symboliques (le six et le deux) qui ont accompagné toute la carrière de Marilyn, semblent s’allumer et s’éteindre alternativement. La valeur symbolique des numéros est clarifiée par le peintre qui souligne comment la plupart des événements de la vie de l’actrice ont été marqués par l’association de ces deux chiffres 720 .

Les coïncidences numériques ne représentent toutefois pas le centre de l’analyse du personnage de Marilyn réalisée par le peintre qui affirme avoir été extrêmement frappé par la métamorphose qui avait caractérisé son vrai nom :

‘From the letters of her original name someone drew – almost anagrammatically – those of her fame. Three were added; thee were subtracted. Six again. In grey. Encircled by the telephone dial-like ring of her destiny and death (it was this instrument she was clutching) Marilyn is posed – in the cosmetic colors of her much-vaunted femininity – against the golden star of her dreams though its tips, however, point to the letters I MOON. Her stylized image comes, of course, from the famous nude calendar “Golden Dreams,” which, upon finding by chance in a Greenwich Village shop called “The Tunnel of Love,” I turned over and discovered that our last Goddess of Love had been printed in Indiana 721 .’Indiana va jusqu’à trouver des analogies entre le sort de la star et le sien : tous deux ont été adoptés et ont également changé leur nom, le vrai nom du peintre étant Robert Clark. Le choix de remplacer son nom de famille par « Indiana » dérive du désir d’évoquer l’état dans lequel il est né, l’Indiana 722 . L’image ainsi, comme pour la plupart des tableaux du peintre, présente une polysémie dépendante de la biographie de l’artiste.

La nature ambiguë du stéréotype, tout comme le contraste entre la réalité et l’apparence mis en place par le peintre, sont repris par Creeley qui, organisant son poème en quatre strophes correspondant aux quatre cadres utilisés par Indiana (le cadre du tableau plus les trois cercles concentriques), crée une structure rythmique basée sur la rime, évoquant ainsi les répétitions des formes et des couleurs de l’œuvre du peintre.

‘Marilyn’s was Norma Jean.Things are not always as they seem.

Skin she lived back of like some screen

kept her wonder in common view,

said what she did, you could too,

loved by many, touched by few.

She married heroes of all kinds

but no one seemed to know her mind,

none the secret key could find.

Scared kid, Norma Jean?

Are things really what they seem?

What is it that beauty means?’

Par un langage très simple le poète saisit ainsi le message de l’image (ce qui est confirmé par le titre du poème, Names) et le développe dans une structure dont la lisibilité contraste avec la mise en valeur de l’ambiguïté des stéréotypes utilisés. Dans la première strophe Creeley établit un lien entre le sort d’Indiana et celui de Marilyn, faisant écho au travail du peintre qui, comme nous l’avons vu, voyait dans le destin de l’actrice le reflet du sien. Par l’ellipse caractéristique du premier vers (« Marilyn’s »), Creeley souligne comment, si le vrai nom de Marilyn Monroe était Norma Jean, celui de Robert Indiana était Robert Clark. Il emploie ensuite la phrase très stéréotypée « les choses ne sont pas toujours comme elles semblent » qui équivaut au dicton « il faut se méfier des apparences ». Réitérant la phrase dans la dernière strophe sous la forme d’interrogation et en la plaçant en position symétrique par rapport à la première strophe, le poète n’évoque pas uniquement les jeux de variation et de répétition caractéristiques de l’art du peintre avec lequel il collabore, mais crée une structure circulaire qui, tout comme dans l’image d’Indiana, oscille entre la banalité et l’ambiguïté. En réitérant l’expression, le poète la vide de son contenu, exposant sa banalité. En même temps, en la présentant sous la forme d’une interrogation et en la faisant précéder d’une inversion de l’image stéréotypée de la star, qui dans cette strophe est nommée par son vrai nom et définie comme un « enfant effrayé » (« scared kid »), il conduit le lecteur à un questionnement du rapport réalité-apparence lié à l’image de Marilyn, reproduisant ainsi l’action que le visuel a sur lui en tant que spectateur. Regardant l’image d’Indiana, Creeley est obligé de s’interroger sur l’identité de la star car, déjà dans le titre, l’artiste opère une défamiliarisation en choisissant d’utiliser son nom de baptême. L’intérêt de la déformation du stéréotype opérée par Indiana consiste en effet dans le fait que, dans le cas de Marilyn, la défamiliarisation a lieu à l’inverse : c’est en utilisant son vrai nom que l’actrice perd son identité face au spectateur. Toutefois, comme dans le cas de The American Dream, le décalage chronologique existant entre le travail du peintre et celui du poète affecte le procédé de défamiliarisation : si Indiana réalise son tableau entre 1963 et 1967, période suivant immédiatement la mort de la star advenue en 1962, Creeley écrit son poème seulement en 1998. A cette époque le mythe de Marilyn avait déjà été défamiliarisé plusieurs fois notamment par le travail d’un autre artiste pop, Andy Warhol, qui, tout comme Indiana, avait répondu au choc de la mort tragique de l’actrice par la réalisation d’une ensemble de sérigraphies qui la prenaient comme sujet 723 . Creeley ainsi répond à l’image d’Indiana en suivant d’une part sa suggestion concernant le rapport entre les deux « noms » de Marilyn, d’autre part en mettant en évidence, par la banalité des questions posées dans la dernière strophe (« Are things really what they seem ?/ What is it that beauty means ? »), la stéréotypie (à la fin des années 1990) du questionnement concernant l’identité de la star.

Le jeu avec le stéréotype et la défamiliarisation atteint son paroxysme dans Love. Le peintre se consacre à l’exploitation de ce motif central dans son esthétique entre 1964 et 1966 : pendant une période où le courant Pop est extrêmement présent et influent.

Inséré dans la section de la collaboration intitulée « Icons », le tableau expose la correspondance entre le visuel et le verbal en ce qui concerne l’expression des stéréotypes. Les icônes, constituées par des signes facilement reconnaissables, représentant des qualités communes et évidentes, constituent alors des « stéréotypes visuels », correspondant à des lieux communs verbaux caractéristiques de la tradition orale. Elles sont des « lieux communs » dans le sens qu’elles représentent des lieux de partage où le collectif et le familier se substituent à l’unique et à l’étrange. Leur spécificité réside dans le fait d’illustrer des concepts sans l’utilisation des mots : dans le cas du tableau de Indiana, toutefois, c’est le mot lui-même qui acquiert le statut d’icône, ce qui confirme le haut niveau de défamiliarisation caractérisant l’art du peintre. Il est intéressant de voir en effet comment une image telle que Love, qui dépersonnalise l’amour comme le langage, est devenue une véritable icône de la modernité partageant ce destin de répétition et de recyclage caractéristique de tous les stéréotypes. L’image, considérée pour son économie et son impact visuel comme un véritable « talisman public », a été si banalisée par la répétition qu’elle a acquis le même statut que les stéréotypes. Tout comme eux, elle est devenue, du fait d’un usage excessif, plus que familière 724 .

Dans le tableau original d’Indiana, la défamiliarisation a lieu à deux niveaux : d’une part l’artiste insère le mot dans l’image, le faisant apparaître comme une forme abstraite et le vidant partiellement de son contenu ; d’autre part il le décompose en deux blocs dont il change la position (d’alignés à superposés), lui faisant perdre son statut linguistique. Le mot n’est donc pas à lire, mais à voir. En plus, il établit un contraste avec la représentation visuelle de l’amour la plus convenue, celle du cœur, qui n’est pas du tout évoquée dans son tableau. Ces deux procédés ont un même effet sur le spectateur : ils créent une distance par rapport au motif qui encourage le questionnement. Celui-ci est provoqué également par les jeux optiques mis en place par le peintre qui, établissant une équivalence parfaite entre les formes et le fond, fait émerger le mot par alternance : le spectateur passe d’un état de reconnaissance du mot à un état d’abstraction lorsqu’il perçoit les lignes composant les lettres uniquement pour leur valeur plastique. Indiana est ainsi en train de jouer avec la double nature de la ligne définie par Lyotard : il met en évidence son oscillation entre le devoir de signifier et le désir d’exposer son statut plastique. Tout mot toutefois, étant composé de lignes, peut apparaître à la fois concret et abstrait selon que l’on considère sa signification ou que l’on observe sa forme graphique. La spécificité du travail de l’artiste, qui ici imite le graphisme publicitaire et confirme la présence aux États-Unis d’une « culture visuelle » où les images, accompagnées par l’écriture, acquièrent une véritable fonction dans l’expérience, est de rendre l’observateur conscient de la dialectique signification-sens plastique caractéristique du langage. Il expose le double aspect de la ligne par un langage hybride fait d’éléments visuels et verbaux et défini par l’artiste lui-même comme « verbal-visual » c’est-à-dire comme le produit d’idées qui ne sont ni uniquement littéraires ni purement visuelles :

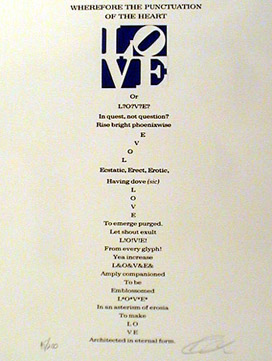

‘What I am thinking about is the very elementary part that language plays in man’s thinking processes and this includes his identification of anything visual. And that is… that the word, the object, and the idea are almost inextricably locked in the mind, and to divide them and to break them down doesn’t have to be done. The artist has usually done it in the past. I prefer not to 725 .’Dans un de ses poèmes écrits au début de sa carrière d’artiste, Indiana confirme son intérêt pour le double aspect de la ligne 726 . Son pouvoir de signifier et de s’éloigner à la fois de toute signification est exploré dans WHEREFORE THE PUNCTUATION OF THE HEART (1958) 727 , un poème où, travaillant avec la forme graphique des lettres et donc alternant son rôle entre celui d’un écrivain et celui d’un peintre, l’artiste développe le motif « love » à partir du concept d’amour chrétien représenté par le mot grec agapé 728 , jusqu’à son statut d’icône de la modernité ainsi qu’il est présenté dans Love (1966).

Après avoir opéré, à l’aide des signes de ponctuation, plusieurs variations à partir du mot stéréotypé choisi à l’origine et écrit en majuscules (LOVE), l’artiste arrive, dans la dernière partie de son poème, à ce qu’il définit comme une forme « éternelle » de l’amour représentée par la scission du mot en deux parties symétriques, l’une positionnée au-dessus de l’autre, formant une structure carrée :

C’est à partir de cette architecture du mot que Indiana va ensuite peindre son célèbre tableau réalisé sur une toile carrée (182,88 x 182,88 cm) divisée, tout comme The American Dream, par une croix en quatre parties égales. Dans chaque cadre ainsi délimité, l’artiste insère une lettre, la représentant individuellement comme dans un portrait, mais la reliant aux autres par l’expansion de ses bords : chaque lettre touche les autres lettres dont elle partage les contours. Ceci permet à l’artiste d’intensifier l’effet optique de l’image, les lettres semblant les produits de la distribution de la couleur et non du dessin. A l’aspect frontal des lettres s’oppose la présentation oblique du « O » qui, incliné vers la droite, constitue le seul élément imprimant du mouvement à l’image dont la stabilité est véhiculée par la solidité architecturale de la police des lettres tout comme par l’uniformité des couleurs 729 .

Lorsqu’il collabore avec Indiana, Creeley aborde un sujet qui lui est familier et qu’il a déjà traité plusieurs fois dans son écriture 730 . Parmi les poèmes consacrés à ce motif, « The Language » 731 nous paraît sans doute être l’un des plus intéressants, surtout en ce qui concerne le processus de défamiliarisation mis en place par l’écrivain. Il semble en effet que l’écriture du poète, lorsqu’il ne travaille pas en collaboration, soit caractérisée par un plus haut niveau d’abstraction :

‘Locate Ilove you some-

where in

teeth and

eyes, bite

it but

take care not

to hurt, you

want so

much so

little. Words

say everything.

I

love you

again,

then what

is emptiness

for. To

fill, fill.

I heard words

and words full

of holes

aching. Speech

is a mouth.’

Par la fracturation du syntagme au niveau du pronom personnel de première personne (I / love you) le poète souligne le vide existant entre le « je » et « l’autre », un vide apparemment comblé par le verbe. Ainsi, par la versification, il ne défamiliarise pas uniquement le motif stéréotypé abordé mais aussi le langage, obligeant le lecteur à reconsidérer son rapport avec les mots. Il n’est pas étonnant d’ailleurs que le poème soit intitulé « Le langage ». Le poète ainsi, tout comme le peintre, opère une déformation du thème comme du langage utilisé. Dans « Love », au contraire, le poème inspiré de l’image d’Indiana, Creeley semble insister plutôt sur la banalité du motif abordé utilisant ainsi un langage plus simple, presque banal. Le fort niveau d’abstraction caractérisant l’image semble le conduire vers une forme de simplification extrême :

‘One can’t know love like a tree in the groundnor can one determine where it will be found.

One day it’s there, the next day gone.

But that seems a bleak before and after.

Best think of it as another matter,

which comes simply by changing one letter.

Blue of sky, green of earth’s cover,

blood’s red pulse, these go together,

make place for love now and forever.’

Dans la première et la deuxième strophe le poète donne voix à l’opposition interne à l’image entre la stabilité des lettres et le dynamisme suggéré par le « O » à l’aide d’une métaphore qui revendique la liberté essentielle à l’amour : il oppose ainsi le désir de stabilité auquel l’on associe souvent le mot, à la nature aléatoire et illogique du sentiment qui ne répond pas à la volonté individuelle. La particularité de cette réponse au message visuel suggéré par Indiana consiste dans le fait que Creeley utilise volontairement des formules stéréotypées : la première strophe, et principalement son dernier vers (« One day it’s there, the next day gone »), est bâtie à l’aide des lieux communs les plus classiques concernant l’amour qui « un jour est là, le lendemain a disparu ». Cette expression stéréotypée (qui selon Creeley véhicule l’idée d’un « un avant et après déprimant ») est également associée, par la culture populaire, à la vie en général et à sa nature éphémère et précaire, comme le confirme la deuxième strophe, où le poète s’appuie directement sur la suggestion de l’image d’Indiana pour développer son discours poétique. L’aspect incliné du « O » (évoqué graphiquement dans le poème par l’italique utilisé dans la deuxième strophe) est lu par le poète comme un signe de son instabilité opposée au caractère solide des autres lettres : il est donc possible selon lui d’opérer un changement au niveau de cette lettre mobile en la remplaçant par le « I » de « live » (« Best think of it as another matter,// which comes simply by changing one letter »). Ce faisant, il déplace l’attention du mot « love » (qui peut être à la fois lu comme un nom et comme un impératif) à l’impératif « live », introduisant dans la dernière strophe des images, elles aussi stéréotypées, renvoyant au thème de la vie (ciel, terre, sang).

Une fois le changement au niveau de la lettre mis en place virtuellement, Creeley poursuit le développement du stéréotype se référant directement aux nuances du tableau. Il utilise ainsi encore une fois des formules stéréotypées : autre aux associations traditionnelles bleu-ciel, vert-herbe et rouge-sang opérées à partir des couleurs symboliques du tableau 732 , les adverbes de temps « maintenant » et « jamais », et encore plus la formule par laquelle ils sont présentés (« now and forever »), constituent le langage classique associé à l’expression du motif traité dans le tableau.

Creeley répond donc à la défamiliarisation mise en place par l’artiste par une sorte de re-familiarisation : il réintroduit le motif dans son horizon d’appartenance c’est-à-dire dans un cadre commun et familier, intensifié par l’utilisation de la rime. Si, d’une part, la simplicité du poème paraît pouvoir satisfaire le lecteur à la recherche de formules claires et compréhensibles face à l’abstraction de l’image du peintre, d’autre part la banalité de l’écriture ne fait qu’exposer en l’intensifiant l’étrangisation opérée par le tableau. Dans cette collaboration plus que jamais le poème et le tableau vont ensemble : ils reposent l’un sur l’autre et dépendent l’un de l’autre. L’image a besoin du texte pour que la banalité du motif tout comme la défamiliarisation opérée par l’artiste soient dévoilées ; le texte à son tour a besoin de l’image pour que son contenu apparemment ordinaire puisse être activé, poussant le « spectalecteur » à une réévaluation dynamique de la valeur du message et de sa signification par rapport à son expérience.