3) En Famille : le lieu commun comme lieu en commun

La collaboration de Robert Creeley avec la photographe Elsa Dorfman 741 fait du lieu commun son motif central. L’ordinaire et le familier investissent la forme aussi bien que le contenu de leurs travaux collaboratifs, ceux-ci se développant à partir d’un même intérêt pour les détails les plus concrets et évidents qui définissent le rapport de l’individu avec les autres. C’est en effet sur ce territoire commun où le « je » rencontre « l’autre » que Creeley et Dorfman décident de fonder leur travail collaboratif. Plutôt que de le nier ou de le contourner ils exaltent l’ordinaire l’élevant au rang de motif essentiel de leur art.

L’art du portrait photographique d’Elsa Dorfman est basé sur cette célébration du commun : étant une photographe commerciale, Dorfman exalte l’aspect ordinaire et familier de son travail. Focalisant son regard sur les relations entre les individus, elle produit des séries de portraits concentrés sur des motifs qui se répètent cycliquement (famille, couples, amis, frères et sœurs, animaux, etc.) et qui dessinent des structures répétitives à l’intérieur de son œuvre. Tous ses portraits sont en effet des variations d’un même et unique thème : l’amour sous toutes ses formes.

‘I think as a fact, my portraits are all on the same theme. I don’t know how it happened, except that I made them all, and I attract a kind of person/client that is similar one to the other. I think you can take any part of my work and make it “serial” 742 .’L’aspect sériel de son art est toutefois le produit du cadre commercial dans lequel cette pratique s’inscrit: l’artiste ne réalise pas consciemment et volontairement des œuvres sérielles, mais celles-ci émergent de son travail produit à partir des exigences de ses clients qui lui demandent de fournir une « preuve » de leur amour réciproque. D’ailleurs, comme nous l’avons vu plus haut, la rapport entre la stéréotypie et la série est un rapport de dépendance : si la série, pour fonctionner, nécessite un stéréotype à partir duquel l’on opère des variations, lorsque l’on est face à un travail sériel nous savons que ce dernier est développé à partir d’une base fixe et généralement reconnue.

L’amour pour le commun de Dorfman a plusieurs origines. D’une part, comme l’artiste le souligne, il est le produit de son amitié avec des écrivains tels que Allen Ginsberg et Robert Creeley qui lui ont transmis leur conviction de l’importance de l’ordinaire héritée de leurs prédécesseurs et modèles parmi lesquels, avant tout, William Carlos Williams : « Surely my interest in the common … my confidence that the common is interesting, is a direct result of my friendship with Creeley and Ginsberg. Absolutely. » 743 . D’autre part, la passion pour l’ordinaire de l’artiste est le produit de son regard essentiellement photographique qui la conduit à observer et à admirer les apparences. Dorfman affirme vouloir faire des apparences son unique centre d’intérêt, ce qui constitue un fantasme classique chez les photographes. Elle exalte alors l’aspect dénotatif de ses images qu’elle considère comme leur unique vérité : voulant abolir le deuxième niveau de l’image (connotatif) l’artiste s’oppose ainsi à la célèbre affirmation de Roland Barthes énoncée dans la « Rhétorique de l’image » selon laquelle une image purement dénotative ne peut pas exister 744 . Par sa pratique et son credo artistique la photographe cherche à prouver le contraire, essayant d’atteindre cette idéale « platitude » de l’image : « For me the key word is “apparently”. All I hope my photographs say is this person lives and this person was here » 745 . Simplifiant ainsi son langage photographique, elle essaye de mettre en valeur les détails qui constituent les apparences de ses modèles : par l’utilisation d’un fond blanc et par la décision de photographier ses sujets d’un point de vue fixe et frontal, elle élimine toute référence au contexte et au lieu qui sont véhiculés uniquement par ses modèles. Ceux-ci portent les traces de leur appartenance à un lieu déterminé par leurs habits et les objets que l’artiste leur demande d’amener avec eux lors de la session photographique : le lieu reste toutefois implicite dans les images de Dorfman. Ainsi, l’artiste déclare son désir de « prouver » l’existence de ses sujets sans opérer aucune interprétation ou jugement : poussée par sa volonté de simplifier le monde, elle évite de surcharger ses images se limitant à témoigner de la présence de ses sujets :

‘I am interested in the surface appearance of the person. I don’t try to strip off their so-called veneer. In fact, it is the veneer that attracts and charms me. I am perfectly comfortable with the idea that no portrait can ever be more than a version of the sitter. [...] As a photographer I am not interested in pointing my camera at the pathos of other people’s lives. I don’t try to reveal or to probe. I certainly don’t try to capture souls. (If any soul is revealed, it’s mine.) I am moved by the affection and the caring the people have for each other 746 .’Le minimalisme des images de Elsa Dorfman est également une conséquence des restrictions imposées par l’appareil utilisé par l’artiste, le Polaroid 20 x 24 pouces (50,80 x 60,96 cm). Cet appareil est l’un des six exemplaires existant au monde 747 et sa rareté impose à Dorfman de travailler uniquement dans ses ateliers où l’espace est limité. L’appareil d’ailleurs est de grande taille et très lourd, ce qui ne permet pas des déplacements fréquents, même à l’intérieur de la pièce où les photos sont prises. Les décors, comme nous l’avons vu, sont eux aussi limités et le cadrage est vertical, réalisé toujours à l’aide du même objectif. La présence de nombreuses limitations n’empêche pourtant pas la photographe de réaliser des œuvres variées. D’une part, son regard est toujours nouveau et enthousiaste, d’autre part, la nouveauté de ses images est constituée par l’originalité et l’unicité de chaque sujet qu’elle photographie.

Le travail de l’artiste est néanmoins influencé par la spécificité du Polaroid. Celui-ci, extrêmement rare et fragile, est un prototype réalisé par des techniciens du groupe Polaroid dont la plupart ont cessé leur activité. La seule personne capable de le réparer en cas d’urgence est Peter Bass 748 , mais les interventions sont toujours délicates et, à chaque occasion, les risques sont nombreux. Dorfman reconnaît le privilège représenté par la possibilité d’utiliser cet appareil si précieux et unique au monde : « I am very privileged to have this camera. […] It’s a very magical tool, […]. Every picture is a miracle because it was never meant to be a volume machine » 749 . Lorsqu’elle nous fait partager ses expériences, Dorfman montre la place fondamentale que la photographie a prise dans sa vie. Sa façon volontairement enfantine de regarder son travail comme un événement unique investi de connotations magiques est le produit de sa nature enthousiaste et de son regard constamment émerveillé face au monde. La relation physique qu’elle entretient avec le Polaroid 20 x 24 est donc une partie fondamentale du processus créatif et acquiert parfois des nuances romanesques. Elle voit alors ses humeurs filtrées par la machine qui, selon Dorfman, paraît ressentir les éventuelles tensions de sa maîtresse. Le moteur ainsi se bloque et la séance est interrompue: « This camera runs like a dream when I am relaxed and jams when I am anxious. When I am overtired or upset, its motor comes to a grinding halt » 750 . Ce rapport physique investit également le processus de développement de l’image. Pour la photographe l’image « vient au monde » comme une créature vivante : « The film comes out of the bottom of the camera. I always feel I am delivering a baby or praying to a cameragod because I pull the film out on my knees. The pod end comes out first » 751 . Le rapport entre Elsa Dorfman et son appareil est également de nature psychologique. La machine permet d’établir un contact entre le photographe et ses sujets. Alors, un processus qu’elle caractérise de « magique » donne vie à ses créations : « It’s really like being a psychic medium. People pass through me and the camera, and a portrait comes out. I must say, I don’t understand it. It’s magical » 752 . Ce rapport est tellement ancré dans la vie de l’artiste qu’elle arrive même à comparer une éventuelle panne de son appareil à la mort d’un être vivant. « I would be brokenhearted », confesse-t-elle à Chris Wright 753 .

La passion de Dorfman pour la photographie et son amour pour les êtres humains sont perceptibles aussi bien dans chacune de ses images que lorsqu’elle parle de son travail. Ses commentaires marquent en effet son originalité par rapport à la tradition du portrait photographique : son humour et son attitude optimiste semblent s’opposer à la vague intellectuelle ou pessimiste qui souvent façonne cet art. L’humanité et l’apparente insouciance de Dorfman la placent dans une dimension très différente de la sensualité et de l’originalité de l’œuvre de Richard Avedon 754 , ou du regard perçant et de l’amour pour l’étrange de Diane Arbus 755 , photographes que pourtant elle admire profondément. Son œuvre s’inspire plutôt du photojournalisme de Fred MacDarrah 756 et des images de Annie Leibovitz 757 publiées dans Rolling Stone. Cette dernière inspire le travail de Dorfman surtout en ce qui concerne le cadrage vertical, l’intensité des couleurs et l’intérêt pour les attributs de ses sujets comme les habits, les bijoux ou le maquillage. Diane Arbus, malgré les différences évidentes entre son travail et celui de Dorfman, est un modèle pour la photographe, surtout en ce qui concerne l’organisation et la structure de l’image. L’étude de son usage du flash pour établir un contraste entre le fond et le sujet photographié, ou le choix d’un fond neutre pour faire apparaître ses sujets tous pareils sont des astuces que Dorfman sait s’approprier.

L’artiste occupe donc une position particulière qui la situe à mi-chemin entre la culture populaire et l’art du portrait photographique : d’une part, par l’originalité de ses techniques et par l’honnêteté intellectuelle qui fonde son travail la poussant à refuser toute distorsion et toute amélioration, elle s’éloigne de la pratique de la photographie commerciale. D’autre part, du fait de son attitude optimiste et anti-intellectuelle, comme du rôle central de son activité commerciale, elle ne se situe pas complètement dans la tradition du portrait photographique. L’art de Dorfman semble donc être fondé sur un paradoxe : elle produit des objets appartenant à la culture populaire mais qui sont extrêmement rares et chers. Tout en faisant du minimalisme et de la simplicité les bases de sa technique, les objets qu’elle produit avec le Polaroid, du fait de leur taille et de leur qualité, acquièrent le statut d’objets d’art. Le paradoxe dans le paradoxe est ensuite représenté par l’appareil lui-même, un objet qui, du fait de son aspect physique et des limitations qu’il impose, diffère profondément de l’image du Polaroid en tant qu’objet icône de la culture populaire américaine, extrêmement commercialisé et dont l’omniprésence dans la vie quotidienne de l’Américain moyen avait conduit Andy Warhol à l’élire parmi ses objets fétiches.

Cette coexistence du populaire et du rare dans l’art de la photographe se présente comme le produit d’une absence de distinction entre l’activité artistique et commerciale. Interrogée sur ce double aspect de son travail, elle affirme :

‘It never was a question for me to separate my commercial work from my quote artistic work. It was always the same for me. I couldn’t imagine it any other way. There was no alternative. I am not clever enough to have two different worlds or manners of work. I really don’t see any difference in artistic/commercial work…and I don’t think I am in denial about that 758 !’Le langage hybride dérivant de cette fusion du rare et du commun semble ainsi insérer le travail de Dorfman dans l’esthétique Pop qui fait de ce contraste son principe essentiel. L’art de Dorfman manque néanmoins du cynisme et de l’ironie caractérisant les œuvres d’artistes tels que Warhol, Lichtenstein et Johns. En plus, la photographe ne se construit pas une image publique originale et transgressive. Elle ne fait, au contraire, que souligner la simplicité de sa pratique: ses images semblent manquer volontairement de statut, s’affirmant comme l’expression du commun. « The lack of status is really inherent in my pictures, absolutely » 759 , affirme-t-elle. Cette absence de statut évoquée par l’artiste la reconduirait toutefois à l’intérieur d’une esthétique Pop, où la reproduction sérielle des images et l’absence de signature de l’artiste visaient précisément à priver l’objet d’art de son statut d’unicité, tout comme l’artiste de son rôle d’auteur. Le travail de Dorfman, au contraire, oppose à la fabrication une savante opération manuelle dont le produit est une image tirée en deux, maximum trois exemplaires, tous dotés de la signature de l’artiste, qui imprime ainsi sa présence sur l’objet final. Ses images sont ainsi authentifiées, ce qui donne à son travail un statut différent par rapport à la photographie commerciale.

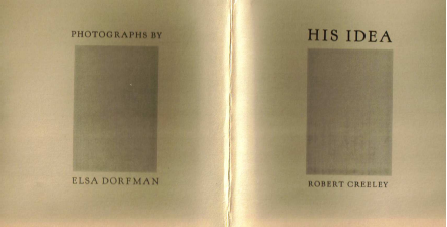

La banalité et la simplicité apparente des motifs caractéristiques du travail de Dorfman contrastent ainsi avec le statut d’œuvre d’art de ses images conféré par leur aspect précieux, leur originalité et par l’affirmation de la présence de l’artiste en tant qu’auteur. Cette opposition semble toutefois s’annuler lors des collaborations avec Creeley : His Idea et En Famille se présentent matériellement, plutôt que dans leur organisation interne qui dans la deuxième est assez soignée, comme des œuvres extrêmement simples et directes, ce qui contraste avec la traditionnelle élaboration et unicité du livre d’artiste.

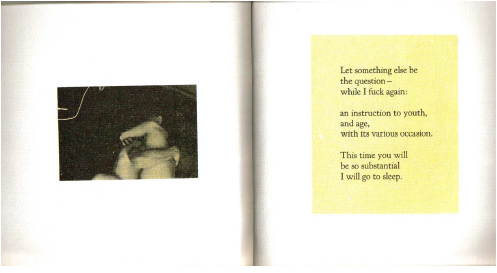

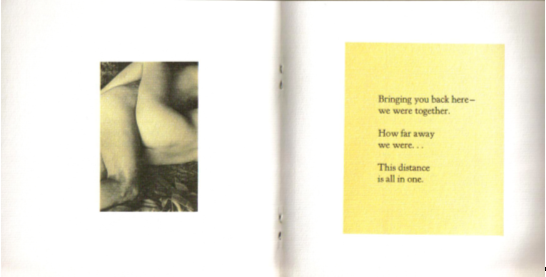

Dans His Idea l’aspect occasionnel du travail tout comme l’absence de prétention du projet confirment ce statut « ordinaire » que les collaborateurs veulent donner à leurs œuvres. Réalisée en 1973, la collaboration est constituée par une série de sept photographies d’un couple faisant l’amour alternées avec les strophes d’un poème de Creeley. Le format de l’œuvre est relativement réduit, le livre étant de forme carrée de quinze centimètres de côté. Le titre est placé en haut de la première page au-dessus d’un rectangle gris et vide imprimé au centre. La forme de ce rectangle, légèrement agrandi, sera ensuite reprise dans chaque page fonctionnant comme un cadre à l’intérieur duquel figurent les strophes du poème. Dans chaque page de gauche, ces cadres sont remplacés par les images de Elsa Dorfman dont le format est parfois vertical, parfois horizontal. Les noms des deux artistes figurent l’un sur la première et l’autre sur la dernière page, ce qui confirme l’unité de l’œuvre. Le matériau utilisé (des feuilles cartonnées épaisses) et la simplicité de la reliure (les pages sont agrafées comme dans un cahier) revendiquent la nature ordinaire et familière du travail dont l’origine remonte à une rencontre de Elsa Dorfman avec un couple qui lui avait proposé de le photographier dans leur intimité.

La photographe avait tout d’abord été choquée par la proposition mais ensuite, poussée par l’intérêt de l’expérience au niveau artistique, elle avait accepté. Comme le raconte Dorfman, le titre de l’œuvre se réfère au mari du couple :

‘It is called HIS IDEA because it was HIS idea, the picture taking. You might take good pictures, he said. I thought he was slightly mad, and so did his wife, I think. When he asked me it was the first or second time we met. I said I’d think about it, being somehow frightened by the idea. What did he/they want from me 760 ?’Les images naissent d’une occasion inattendue, elles ne sont pas le produit d’un intérêt particulier de l’artiste pour l’art érotique. Elles gardent un aspect naïf, ce qui est intensifié par l’évident embarras de Dorfman qui, fondant sa pratique créative sur la communication et l’échange avec ses sujets, se sent à cette occasion exclue de l’action, son rôle devenant assimilé à celui de « voyeur ». La gêne de l’artiste du fait de son rôle inhabituel est perceptible en observant la façon dont elle évite de diriger la lumière directement vers les sujets qui restent dans la pénombre et dont nous ne percevons presque jamais les visages.

Si les images se présentent donc comme le résultat d’une expérience artistique plutôt inhabituelle et ne veulent pas s’affirmer en tant qu’exemples d’art érotique, restant timides et niant presque leur statut d’œuvre d’art, le poème de Creeley, de son côté, semble vouloir volontairement miner les clichés liés au poème d’amour, comblant le manque de détails des images par un langage direct et informel. Dorfman refuse de regarder l’intimité de ses sujets : même si elle n’assume pas un point de vue fixe, tournant autour du couple, elle hésite pourtant dans l’utilisation du zoom. De plus, elle se concentre sur l’unité des corps, ne révélant presque jamais les détails les plus intimes des sujets ni leurs mouvements, mais fixant principalement son regard sur des moments de stase, où les corps s’enlacent. Creeley semble au contraire vouloir fixer son regard sur leurs gestes pour en suite exposer les lieux communs caractérisant la sexualité. Une volonté de rupture avec la tradition et un désir de provoquer s’affichent dés la première strophe :

‘Let something else bethe question-

while I fuck again:

an instruction to youth,

and age,

with its various occasion.

This time you will

be so substantial

I will go to sleep 761 .’

Une subtile forme d’ironie voilée de sarcasme caractérise le poème entier comme le montre la deuxième strophe où le poète, par une juxtaposition d’images très originale, propose un commentaire du désir d’union ressenti par les hommes :

‘Insistentthis yearning

toward

union,

states,

bodies,

dogs.’

L’écriture devient ainsi pour Creeley l’occasion de tester les limites de son genre poétique habituel, le poème d’amour, qu’il défamiliarise à partir de l’inspiration fournie par les images. A l’amour platonique caractéristique de cette tradition, il oppose ainsi l’amour physique : la typique idéalisation des détails du corps féminin (cheveux, yeux, bouche, seins) est ainsi remplacée par une présentation informelle des mêmes parties du corps (« Fantasies/ indulged, great/ bulking/ tits, men// come in, doors/ open »). Tout en se questionnant sur l’amour, Creeley dirige son attention sur l’acception uniquement sexuelle du terme « love » :

‘What is love-so complete

feet also

are engaged,

nose turns

to look, eyes

find hands,

ears burn-

all a smaller

focus.’

L’amour dont il parle est un amour des faits, concret, physique non pas un amour spirituel, idéal. Le clin d’œil à D.H Lawrence est d’ailleurs une confirmation de son désir de mettre l’accent sur cette acception du terme (« Note read re/ letter of Lawrence’s// to Mrs. Aldous/ Huxley ? That// films are obscene/ if when the young// man and woman come home,/ they masturbate one by one.// Not so-/ if they make love »). Son poème est ainsi privé des évocations classiques du paysage printanier, des comparaisons de la femme à la fleur, des transfigurations de l’amour dans la divinité, de la musicalité typique de la tradition courtoise, des dichotomies jeunesse-âge adulte, vie-mort, présent-passé. La structure des vers est fragmentaire : les strophes ne semblent pas développer un discours cohérent mais juxtaposer diverses considérations sur l’amour physique exprimées parfois à la première personne (« I can’t wait/ for this variance/ wait »), parfois à la troisième (« For days neglected/ all because he wants to be,/ he sists in the afternoon/ thinking of love »). En effet, le poème est à voir comme une suite de « prises » consacrées à l’exploration des différents aspects de l’amour physique, ce qu’imite l’art photographique de Dorfman et la succession d’images présentées dans le livre.

His Idea reste en tout cas le produit d’une occasion spécifique voyant un artiste et un poète, liés par un rapport d’amitié très profond et admirateurs de leurs travaux réciproques, s’unir dans la réalisation d’un objet capable d’une part de célébrer l’amitié et le respect réciproque des collaborateurs par la présentation dans le même espace de leurs noms et de leurs expressions artistiques, d’autre part de permettre à Creeley et Dorfman de tester les limites de leurs langages. Dorfman, nous l’avons vu, saisit en effet l’occasion pour faire l’expérience d’un genre photographique qui demande au photographe de réduire son échange avec les sujets, ce qui est inédit dans sa pratique. De plus les sujets, privés de leur identité « construite » caractérisée par les habits, les accessoires et les objets auxquels ils sont attachés, se présentent à l’œil de la photographe comme anonymes. Tout ceci contraste profondément avec la pratique habituelle de Dorfman.

Creeley, de son côté, pousse les limites du poème d’amour, parodiant le genre pour lequel, à l’époque de la réalisation de la collaboration, il était principalement connu. His Idea (1973) suit en effet la même direction que A Day Book (1972) : dans les deux cas Creeley explore les relations entre les sexes utilisant un langage direct et informel. La valeur de l’œuvre est donc à rechercher principalement au niveau de ce qu’elle permet aux collaborateurs d’atteindre dans leurs domaines respectifs, plutôt qu’au niveau des interactions entre le lisible et le visible. Tout en bâtissant un contraste formel intéressant entre le texte et les images et en établissant un effet d’écho entre la structure du lisible et du visible, His Idea ne témoigne pas encore du dialogue actif qui caractérisera la deuxième collaboration de Creeley et Elsa Dorfman.

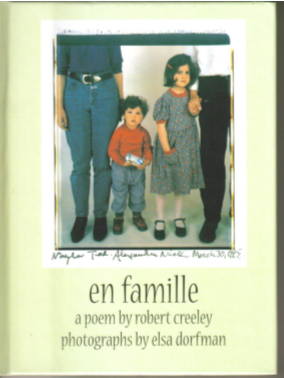

En Famille, partant du même principe de simplicité et de banalité que His Idea, est en effet une œuvre originale aussi bien du point de vue de la pratique collaborative que du travail effectué par les artistes à partir du lieu commun. La photographe de ce que l’on peut définir comme « The Common Person » et l’écrivain du « Common Place » s’unissent ici dans leur célébration d’un lieu commun convenu, représenté par la complexité et la profondeur des relations familiales, créant une œuvre qui, dans son apparence matérielle, incarne parfaitement les qualités de son contenu. S’opposant à l’aspect rare du livre d’artiste et à sa diffusion limitée, En Famille se présente comme une œuvre simple, évoquant par son aspect un objet typique da la culture populaire : l’album de famille. Publié par la maison d’édition new-yorkaise Granary Books utilisant des matériaux ordinaires, le livre, en vente depuis 1999, est actuellement disponible en ligne. L’œuvre est donc destinée à un large public et, parmi les collaborations réalisées par Creeley, est sans doute l’une des plus disponibles.

Comme le poète lui-même le rappelle, l’œuvre a été réalisée « en famille » c’est-à-dire sur la base de l’amitié qui rapproche les deux artistes mais aussi à partir de ce groupe social auquel ils appartiennent également. Le choix du titre souligne ce désir de rapprochement et d’inclusion dont toute la collaboration fait l’objet, et qui n’aurait pas pu être véhiculé par l’expression anglaise « all in the family » :

‘So it was “en famille,” ‘all in the family’ – but that English phrase does not have quite the compactness or the resonance of the French. It also means “In” the family in a way that “En” does not. In fact, I suppose what makes it more clear is the use of such phrase as “Vacances en famille …” That, in English, would translate as “family vacations” – but if the book’s title were simply “Family,” that sense of being fact of a family, in a family, would be somewhat lost 762 .’C’est Elsa Dorfman qui eut l’idée de travailler à nouveau ensemble après His Idea. L’occasion toutefois tardait à venir. Le poète raconte avoir été ensuite contacté par Steve Clay, éditeur de Granary Book, ce qui avait représenté pour lui une occasion parfaite à saisir pour mettre en place une nouvelle collaboration. Ainsi la photographe lui avait envoyé plusieurs images abordant le thème de la famille selon des points de vue différents. A partir de ces images, Creeley avait cherché à établir une structure apte à l’inspirer. Il avait donc choisi vingt-six images en tout, auxquelles il avait essayé de donner une organisation capable de produire un changement de cadre émotionnel à chaque page. De cette façon, la narration restait « active » car un rythme perceptif était préfixé et gardé jusqu’à la dernière page. Ensuite, à partir de cette sélection d’images, l’écrivain avait choisi dix photographies avec lesquelles travailler directement et qui auraient inspiré son écriture. Il avait alors composé un poème en quatrains très simples, organisé de façon à faire paraître deux quatrains sur chaque page qui, ensuite, étaient suivis par une photographie de Elsa Dorfman, selon une séquence texte-image. Le texte était conçu de façon à anticiper ce que le lecteur allait découvrir dans la page suivante où l’écriture laissait place à l’image. Le texte et les images donc, « vont ensemble » selon le sens le plus classique du terme: ils s’activent réciproquement et, même si le poème peut tout à fait être lu indépendamment, il acquiert une toute autre dimension lorsqu’il est accompagné par les images. Cela est confirmé par un détail caractérisant la structure de la collaboration : la séquence de dix images alternées par les quatrains, est insérée dans une sorte de support caractérisé par douze photographies (six pour le début et six pour la fin) introduisant et concluant le travail des deux artistes. Elles fonctionnent en tant que « silences » préparant et terminant respectivement le voyage du lecteur dans l’univers familial. Ces silences sont conçus pour présenter la scène, et ensuite pour favoriser la réflexion des lecteurs 763 .

Ce soin avec lequel Creeley organise l’œuvre est le reflet de son interrogation sur les rapports entre le visible et le lisible qu’il veut dynamiser à l’aide d’une structure apte à frapper et à stimuler la perception du lecteur. Si l’œuvre, au niveau de son aspect extérieur, paraît simple, l’organisation qui la caractérise est au contraire le produit d’un travail conscient et savant de la part du poète plus que de l’artiste. Dorfman, tout comme dans His Idea, contribue avec ses images en fournissant un stimulus actif pour la création du poète : son travail, tout en étant indispensable car il fonctionne comme base pour la réalisation de la collaboration, reste néanmoins moins consciemment expérimental que celui de Creeley. L’aspect physique simple et direct de l’œuvre permet toutefois de résoudre le paradoxe inhérent à l’art de Dorfman que nous avons remarqué plus haut : le contraste existant entre la nature ordinaire de ses sujets et l’aspect rare et précieux de ses images est ici annulé par la reproduction de celles-ci dans un format réduit et simplifié au niveau du processus d’impression.

Les images et le poème explorent le motif des relations familiales proposant à nouveau la technique de la variation dans la série : le choix du stéréotype est fixé par le titre qui nous introduit dans la dimension des relations humaines, un sujet aussi typique de la tradition poétique que de la tradition photographique. Le poème de Creeley développe en vingt quatrains les différents aspects de ce que le terme « famille » évoque pour lui, de même que les vingt-deux photographies de Dorfman proposent des variations à partir du même thème. Ces variations ne sont pas à rechercher dans la technique qui, comme nous l’avons vu, est toujours la même : ce qui varie dans les œuvres de Dorfman sont justement les sujets avec lesquels elle interagit. Chaque histoire est unique, chaque individu est porteur d’émotions différentes et chaque famille apporte de nouveaux matériaux avec lesquels travailler. La variation est donc offerte par le caractère multiple de la réalité que l’artiste fait pénétrer dans son travail. De plus, entre le photographe et ses sujets, il s’établit chaque fois une relation nouvelle et c’est également la nature de cette relation qui enrichit le thème abordé.

La reprise de la technique des variations dans l’ordre sériel, permet aux artistes de fixer également le rythme de développement de l’œuvre. Les relations entre les individus étant le thème central de la collaboration, sa structure doit se conformer à la nature de ces relations. Les rapports humains ne sont pas statiques, ils se transforment dans le temps, mais les changements sont souvent imperceptibles et visibles uniquement à distance. « Relationships must have seasons and rhythms » 764 , explique la photographe. Ces rythmes sont transposés dans le poème de Creeley dans lequel la référence aux saisons de la vie est constante lorsque l’auteur regarde la notion de famille à partir de différentes phases de sa vie (en tant que fils, homme, et père). La même perspective est proposée par les images, qui alternent avec l’écriture, où des enfants posent avec leurs grands parents, des hommes avec leurs femmes et des fils avec leurs parents. La structure de la collaboration évoque ainsi le travail de découpage et de réencadrement typique de la photographie : d’une part le poème, étant interrompu par des silences représentés par les images, est constamment découpé et réencadré par le visuel, ce qui conduit le lecteur à une reconsidération du message véhiculé. D’autre part, les images elles-mêmes sont encadrées par le texte qui leur donne une existence sonore et une « profondeur » : le texte connote ainsi les images en leur fournissant ce « deuxième niveau » expressif que l’artiste semble vouloir nier.

La linéarité de l’écriture est ainsi partiellement annulée par ce découpage qui, présentant le texte isolé et détaché de l’ensemble (les deux quatrains occupant chaque page introduisent chaque fois une nouvelle idée et se détachent des strophes précédentes et suivantes par un point), lui fait acquérir la simultanéité de l’image photographique. De plus, n’étant pas positionné à côté de l’image mais la précédant ou la suivant, le texte ne fonctionne pas comme un commentaire de celle-ci mais comme une sorte d’introduction, préparant le lecteur à la rencontre avec le visuel.

Les images de leur côté, en étant positionnées les unes après les autres selon une structure qui, tout en étant fragmentaire, reste narrative, demandent au lecteur d’être « lues », assurant une continuité temporelle que l’écriture, du fait de sa disposition, semble nier. Tout comme dans Presences, ici le visuel contribue à définir le rythme perceptif de l’œuvre sur les traces d’une temporalité dilatée à première vue contraire à la nature instantanée de la perception 765 . À la différence de la collaboration avec Marisol toutefois, dans En Famille le texte et les images ne sont pas tournés l’un vers les autres, ce qui ne permet pas au lecteur de faire des allers-retours constants. Le poème et les photos sont perçus individuellement, ce qui augmente la durée de la perception et instaure un effet d’écho d’une page à l’autre. La mémoire rétinienne influence la perception du message véhiculé par l’écriture de façon telle que le lecteur découvre des correspondances entre sa mémoire visuelle et les mots qu’il est en train de lire. Grâce à ce jeu d’échos produit par l’action de la mémoire rétinienne et du souvenir, le texte et les images semblent ainsi se superposer invisiblement. Le dynamisme de cette structure produit ce que Jay Sander définit à juste titre comme : « an unfolding permutation of ‘family’ that is both visceral and provocative » 766 . Le texte et l’image travaillent ensemble pour atteindre cette zone liminale du message produite par l’exploitation du lieu commun où l’indicible et l’invisible se rencontrent : par l’écriture, l’invisible est nommé et donc partiellement vu ; par l’image l’indicible est exposé et donc partiellement nommé.

Le poème de Creeley 767 s’ouvre sur une reprise du célèbre poème de William Wordsworth « I Wandered Lonely as a Cloud » :

‘I wandered lonely as a cloudThat floats on high o'er vales and hills,

When all at once I saw a crowd,

A host, of golden daffodils;

Beside the lake, beneath the trees,

Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine

And twinkle on the milky way,

They stretched in never-ending line

Along the margin of a bay

Ten thousand saw I at a glance,

Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they

Out-did the sparkling waves in glee:

A poet could not but be gay,

In such a jocund company:

I gazed--and gazed--but little thought

What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude;

And then my heart with pleasure fills,

And dances with the daffodils 768 .’

Le motif cliché des relations familiales est abordé dans « En Famille » à partir d’une image stéréotypée : celle du poète romantique isolé et consumé par sa solitude. Comme le souligne John Yau, Creeley subvertit cette image assumant ainsi une position critique par rapport à la tradition romantique : en tant que poète contemporain il ne trouve pas son bonheur dans l’isolement mais dans le contact avec les autres. A l’image de rencontre caractéristique de la première strophe du poème de Wordsworth, il oppose ainsi la perte des repères provoquée par la disparition de sa « compagnie » :

‘I wandered lonely as a cloud…I’d seemingly lost the crowd

I’d come with, family – father, mother, sister and brothers –

fact of a common blood.’

La « foule » représentée par les jonquilles dans le poème de Wordsworth est remplacée par Creeley par la « famille », que la voix lyrique confesse avoir perdu de vue opposant ainsi à l’image de la rencontre improvisée et heureuse présentée par le poète romantique (« When all at once I saw a crowd »), une scène de solitude, d’affliction et de perte de repères (« I’d seemingly lost the crowd »). Creeley, en utilisant l’article défini, confirme d’ailleurs la préexistence d’un rapport entre le sujet et la « foule » évoquée. Si le poème de Wordsworth chante donc l’interruption d’une situation d’isolement, les vers de Creeley dramatisent la situation inverse : le passage de la compagnie à la solitude.

‘Now there was no one,just my face in the mirror, coat on a single hook,

a bed I could make getting out of.

Where had they gone?’

Un ton nostalgique caractérise le poème de Creeley qui s’oppose à la joie chantée par Wordsworth. Ce contraste s’étend jusque à la représentation de la nature, une constante de l’art du poète romantique, que Creeley figure par inversion : l’aspect bienveillant du paysage évoqué dans le poème sur les jonquilles est remplacé par la présentation d’une nature sombre et menaçante. Ainsi, à la danse des jonquilles s’oppose le mouvement violent des arbres secoués par un vent de tempête n’ayant rien de commun avec la brise présentée par Wordsworth.

‘The wind blows through the shifting treesoutside the window, over the fields below.

Emblems of growth, the older, the younger,

of towering size or all the vulnerable hope

as echoes in the image of these three

look out with such reflective pleasure,

so various and close. They stand there,

waiting to hear a music they will know.’

L’écho sonore établi entre les arbres et les trois personnes évoquées dans la strophe suivante (trees-three) reflète, au niveau linguistique, le jeu d’échos caractéristique du rapport entre le texte et l’image dont nous avons parlé plus haut : les trois personnes évoquées se révèlent être, en tournant la page, trois sujets des images de Dorfman. L’image est ainsi perçue à travers le filtre de l’écriture qui superpose au visible un paysage naturel absent dans l’image, caractérisée par le fond neutre classique utilisé par l’artiste. La photo acquiert alors une dimension symbolique, et une profondeur, inédites.

Dans son poème, Creeley parodie la joie chantée par Wordsworth qui parle de « company » en se référant aux jonquilles (« A poet could not but be gay,/ in such a jocund company ») mais dont la rencontre avec l’autre n’est pas réelle : le poète romantique reste seul avec ses souvenirs alors que Creeley cherche à rétablir un contact direct avec ces « they » qu’il a perdu de vue. La compagnie à laquelle Creeley se réfère n’est pas à rechercher dans la nature mais dans le monde social, c’est-à-dire dans ce contexte que Wordsworth paraît refuser par principe. Le « inward eye » du poète romantique est ridiculisé par Creeley d’une part par l’utilisation de l’image photographique qui, en découpant les strophes du poème, propose un exemple d’art basé sur l’extériorité et sur l’apparence en opposition à l’invisible (souvenir) évoqué par Wordsworth. D’autre part, parce que lorsqu’il introduit le concept de mémoire, Creeley parle de mémoire des relations avec les autres, des relations que le poète romantique ne peut pas établir avec la nature représentée par les jonquilles.

‘Despite the sad vagaries,Anchored in love, placed in the circle,

Young and old, a round−

Love’s fact of this bond.

One day one will look back

And think of them−

Where they were, now gone−

Remember it all.’

A l’image de la ligne infinie de jonquilles évoquée par Wordsworth (« They stretched in never-ending line/ along the margin of a bay »), Creeley oppose celle d’un cercle caractérisant les liens tissés par la voix lyrique avec les autres êtres humains (« Anchored in love, placed in the circle,/ Young and old, a round− »). La mémoire ainsi, dans son poème, n’est pas vue comme un outil grâce auquel le poète peut construire le bonheur, mais comme le seul moyen pour se rappeler d’un bonheur passé et qui se construit dans le monde, avec les autres. Ce dont Creeley se rappelle ce sont les relations tissées avec les autres et non pas une image d’un paysage naturel qui, par personnification (caractéristique constante de la poésie de Wordsworth), incarne la compagnie d’autres êtres humains avec lesquelles le poète n’arrive pas à tisser des liens.

Le va et viens du texte à l’image produit également des contrastes parodiques entre l’actualité de la réalité évoquée par le poète (dérivée de l’observation des photos) et le paysage idyllique et partiellement imaginaire présenté par Wordsworth. Tout en évoquant des lieux communs sur la famille, Creeley les insère à l’intérieur du paysage qu’il connaît : un paysage contemporain et ordinaire. L’organisation sonore des vers diffère également du rythme régulier du poème de Wordsworth sans pourtant renoncer à la musicalité du discours poétique : le texte de Creeley construit au niveau sonore le même jeu d’échos qui caractérise le rapport entre le texte et les images dans toute la collaboration. Il alterne ainsi la rime avec des dissonances qui rapprochent plus la poésie des rythmes de la langue parlée que du lyrisme romantique :

‘What was that vague determinationcut off the nurturing relation

with all the density, this given company –

what made one feel such desperation

to get away, get far from home, be gone from those

would know us even if they only saw our noses or our toes,

accept with joy our helpless mess,

taking for granted it was part of us?’

Dans certaines strophes les contrastes entre la rythmicité lyrique et celle de la langue parlée sont plus évidents comme dans ce cas où à la régularité de la rime établie dans la troisième strophe (determination-relation-desperation) s’oppose à l’irrégularité des vers de la quatrième où la musicalité naît d’une dissémination d’échos internes aux vers (home-those-saw-noses-toes) tout comme de la réitération de certains mots (get-us-our), faisant acquérir au texte la forme d’un discours en prose. Dans d’autres strophes au contraire le contraste est moins audible, la musicalité poétique cédant sa place aux sonorités de la langue parlée :

‘My friends, hands on each other’s shoulders,holding on, keeping the pledge

to be for one, for all, a securing center,

no matter up or down, or right or left –

to keep the faith, keep happy, keep together,

keep at it, so keep on

despite the fact of necessary drift.

Home might be still the happiest place on earth?’

Dans ces vers Creeley évoque à la fois le motif central de la collaboration (l’idée de ce qu’il appelle « a securing center » autour duquel chaque individu établit sa vie) et le défamiliarise. Par le questionnement d’un cliché relatif à ce motif (l’idée que « la maison soit l’endroit le plus beau au monde »), Creeley d’une part met en doute une évidence, forçant le lecteur à réévaluer sa position par rapport au cliché abordé, d’autre part il déstabilise la chaîne de valeurs de solidarité, de courage et d’union qu’il vient d’évoquer. L’affirmation et l’interrogation alternent alors, semant le doute à propos d’idées généralement considérées comme stables et universelles. Ainsi, lorsqu’il propose une suite de questions sans réponses dans les deux dernières strophes du poème, le poète d’une part ne fait qu’évoquer, et simultanément défamiliariser, le motif traité, d’autre part il marque son indépendance par rapport à la tradition romantique qu’il a subverti tout le long du texte.

‘Have we told you all you’d thought to know?Is it really so quickly now the time to go?

Has anything happened you will not forget?

Is where you are enough for all to share?

Is wisdom just an empty word?

Is age a time one might finally well have missed?

Must humanness be its own reward?

Is happiness this?’

La nature ouverte du questionnement s’oppose à la structure solide du poème sur les jonquilles (où aucune question n’est posée par la voix lyrique qui paraît sûre d’elle-même) ; en même temps, l’interrogation invite le lecteur à prendre position par rapport aux deux traditions et aux deux conceptions de la vie sur lesquelles Creeley a bâti son texte, l’une plongée dans le souvenir et dans l’isolement, l’autre ancrée dans le présent et dans le contact avec les autres. La dernière question du poème (« Is happiness this ? ») paraît ainsi se référer implicitement à la nature du bonheur chanté par Wordsworth, un bonheur qui semble donc être idéalisé par le poète romantique et qui ne correspond pas à la conception de Creeley. Il s’affirme ainsi, dans cette collaboration, une opposition évidente entre deux façons de concevoir l’art littéraire, l’une vue comme expression du travail individuel, l’autre basée sur le partage. En célébrant l’importance de la « famille », Creeley ne fait donc que réaffirmer les bases de sa pratique collaborative et l’importance du travail en commun l’opposant à la pratique solitaire de l’écriture. La notion de « famille » acquiert ainsi une autre dimension : il ne s’agit pas uniquement de famille au sens littéral du terme ici, mais aussi de communauté littéraire/artistique. Dans toute la collaboration, ainsi, Creeley et Dorfman d’une part soulignent la valeur de la création en commun (marquée également par l’action combinée du texte et de l’image que nous avons décrit précédemment), d’autre part font de leur œuvre un véritable « lieu » où toute personne peut se retrouver grâce à la nature immédiate du langage littéraire et photographique et au statut « ordinaire » du motif choisi. Les collaborateurs confirment ainsi comment tout lieu commun n’est rien d’autre qu’un lieu « en » commun. La nature polyphonique des dernières questions permet ainsi de donner une voix aux sujets photographiés, amplifiant l’effet d’écho au delà du texte. Elle permet aussi au poète et à l’artiste d’inviter le lecteur dans leur lieu commun : faisant de l’art leur « common place » et exaltant la valeur du « commonplace », Creeley et Dorfman montrent comment, par la pratique de la collaboration, l’art lui-même devient un lieu « en » commun où les artistes et les lecteurs/spectateurs se rencontrent, découvrant la valeur de l’ordinaire et du collectif à l’intérieur d’une œuvre originale et unique.