Première partie : Travaux fondateurs

Chapitre 1 : Des tableaux sans cadre : Barnett NEWMANN et Mark ROTHKO

Barnett Newman (1905-1970) et Mark Rothko (1903-1970) présentent leurs tableaux sans cadre. Ce chapitre traitera des effets sur le spectateur de cette absence de cadre et démontrera la manière dont le cadre absent est relayé. Ce choix esthétique est une rupture dans la tradition, tout au moins en apparence. En effet, le cadre ne « disparaît » pas, mais se transforme, ou plutôt, sa fonction est relayée. L’œuvre de Jackson Pollock servira de contrepoint quant à la manière dont la pratique muséographique conserve ou contrarie des choix en matière d’encadrement qui font partie intégrante des œuvres.

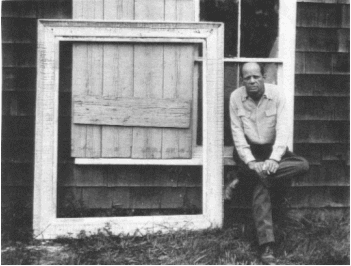

Un document existe qui suggère le lien problématique du cadre avec cette œuvre fondatrice de la modernité américaine. Il s’agit d’une photographie de Jackson Pollock mise en scène par Hans Namuth en 1951 devant l’atelier du peintre à East Hampton. Le photographe nous invite à regarder sa composition centrée sur le grand cadre vide qui décentre le peintre pour mieux convoquer sa peinture absente ; partiellement visible derrière Pollock, se trouve le cadre d’une fenêtre. Ces trois cadres opèrent comme un travelling qui creuse l’image de gauche à droite. Namuth a fait poser le plus célèbre des peintres américains de l’époque 196 à côté d’un cadre vide pour signifier tout ce qui motive son projet photographique autour de Pollock — la production de l’œuvre qui éclaire sa réception, la consécration du producteur — et, sans doute, pour dire que cette peinture questionne le cadre.

Placer Pollock lui-même à côté, devant et dans le cadre d’une photographie est donc évocateur, mais faut-il encadrer un Pollock ? Les réponses pratiques divergent. Les petits formats sont le plus souvent encadrés — ainsi Pasiphae (1943) au Metropolitan Museum de New York. Mais, la même institution présente Autumn Rhythm (1950) sans cadre. En revanche, le Centre Pompidou à Paris a décidé de présenter encadrées et sous vitre les deux grandes toiles de Pollock dans sa collection permanente : Number 26 Black & white (1948) et The Deep (1953). Les cadres avaient été posés par les propriétaires auxquels le musée parisien a acheté ces œuvres ; c’est le musée qui a rajouté les vitres pour protéger les pièces des agressions potentielles 197 .

La fonction protectrice joue alors prioritairement aux dépens de la respiration esthétique des tableaux : les deux tableaux parisiens peuvent sembler comprimés, retenus, enfermés. Cependant, les coulures et entrelacs de Autumn Rhythm et leur motif bord à bord (all over) se détachent tels des graffitis sur les parois du Metropolitan Museum. L’absence de cadre amplifie le mouvement d’expansion tracé par les traits colorés ; l’impression d’ouverture que procure le tableau n’est pas contredite. Le tableau gagne en présence, la puissance gestuelle de la peinture est davantage révélée par l’humilité de son support. Au Metropolitan Museum, la rupture qu’opère Pollock avec la tradition de présentation des tableaux est à la fois consommée et conservée.

L’ étude de l’œuvre de Pollock et de son rapport au cadre restera, cependant, à faire. Elle devrait être éclairée par les analyses qui vont suivre des pratiques de Rothko et de Newman. En effet, nous avons choisi de nous consacrer à ces deux artistes pour qui l’affaire nous semblait plus essentielle.

En 1954, le directeur du Musée Guggenheim, James Johnson Sweeney, prend la liberté d’exposer sans cadre sur des murs blancs des toiles de Miró, Picasso, Braque et Cézanne. Dans une lettre adressée au musée et au New York Times Magazine, Barnett Newman proteste :

‘This is not a simple matter of display and decorative technique. I, as one of the first painters to reject the frame, feel that any presentation of my own pictures in a frame, would, in effect, mutilate them. However, I feel it is just as mutilating to show Cézanne without a frame. […] to show Cézanne’s Clockmaker without a frame is to distort its historical meaning. […] Cézanne, together with the impressionists [sic], disliked only the gold frame of the Salon because it was the frame of authority, but he intended and actually insisted that his pictures be seen in frames. It is presumptuous for Mr. Sweeney to try to modernize Cézanne. It is enough that Cézanne is modern. It is not necessary for Mr. Sweeney to compel him to be contemporary… 198 ’Pour Newman, la présentation de Cézanne sans cadre est une hérésie formelle et un anachronisme : mettre une œuvre en circulation délibérément sans cadre est une pratique ultérieure à Cézanne. Dans ce texte, l’artiste américain se revendique fièrement comme un pionnier dans le refus du cadre.

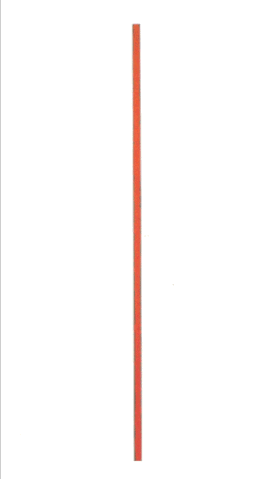

Pour comprendre l’exemplarité de cette pratique de Newman, nous commencerons par regarder un tableau exécuté par lui en 1951, The Wild. Il s’agit bien d’un tableau et non d’une sculpture ; il est accroché au mur et élevé du sol ; pourtant, il existe dans notre espace réel et non pas dans l’espace idéal qui se niche à l’intérieur d’un cadre. Il ne mesure que quatre centimètres de large, mais, depuis sa première exposition dans la galerie de Betty Parsons à New York, il occupe généralement toute la largeur d’un mur ; installé par exemple à la Tate Modern de Londres en 2002, son vertical rouge cadmium sur bleu ardoise était présenté sur un mur de six mètres de large 199 .

Comme nous avons vu, le cadre opère la transition du monde réel au monde imaginaire 200 ; de concert, l’œil et le cadre tendent la peinture vers l’idéal, vers l’Idée. En revanche, l’absence du cadre — c’est-à-dire l’absence de protection, de consolidation visuelle et de consécration — privilégie la matière tactile de la toile et sa présence dans l’ici et le maintenant. Here et Now ont d’ailleurs pu servir à l’occasion de titres pour Newman, car ce sont bien les injonctions qu’il adresse en permanence au spectateur 201 . La visée énonciative d’un tableau comme The Wild est de nous demander d’être physiquement à côté de lui, comme nous le serions d’un corps humain. Le projet de Newman sera celui de Ryman et de Scully : rapprocher le spectateur du corps du tableau 202 .

Il faut lire dans ce titre de 1950, The Wild, une convocation du wilderness, étendue de nature sauvage, topos à connotation réligieuse de la peinture de paysage du dix-neuvième siècle. Cette peinture-là présentait aux résidents des grandes villes de l’Est des Etats-Unis une nature grandiose qui deviendra un objet d’édification, de fierté et déjà de nostalgie. Pour Thomas Cole, le wilderness est la caractéristique essentielle du paysage américain ; l’impression de sa sublimité est due au fait qu’il met l’homme en contact direct avec l’œuvre de Dieu 203 . Les tableaux de Cole et des peintres de la Hudson River School représentent les œuvres divines (« his undefiled works » 204 ) comme lieu de méditation et d’édification morale. St. John in the Wilderness, peint par Cole en 1827, manifeste dans le paysage représenté l’identification contemporaine de la topographie américaine avec la Terre Sainte dans une époque où cette métaphore s’épanouit dans l’ensemble de la société 205 . De même en 1853, Asher B. Durand peint dans Progress (The Advance of Civilisation) une terre américaine comme lieu où s’accomplit le destin d’un peuple élu ; et Daniel Boone Escorting Settlers Through the Cumberland Gap (1851-2) de George Caleb Bingham donne à voir la découverte de l’Ouest comme l’entrée dans la Terre Promise. Les paysages de Bingham et de Fitz Hugh Lane célèbrent la lumière comme on célèbre une manifestation du divin. Dans tous ces tableaux, comme dans les textes contemporains d’Emerson, la nature est écriture sainte 206 .

Un siècle plus tard, Barnett Newman avec The Wild fait, en revanche, à travers la référence à cette peinture américaine du XIXe siècle appel à un moment qui a précédé la mise en signe de la Terre Promise. Il appelle au sauvage, à la sauvagerie, à tout ce qui ne se laisse pas apprivoiser, à tout ce qui n’est pas décoratif. Commentaires sur l’histoire américaine, cette œuvre est aussi une critique qui vise ce que Newman et d’autres artistes américains ont considéré comme la domestication en Europe de l’aventure de l’art moderne. Dans les années 1940, le cubisme semblait à Newman, Gottlieb, Rothko, et Motherwell avoir restreint le champ de la peinture à des tasses, des journaux et à quelques natures mortes ; selon eux, il convenait désormais d’abandonner ces petits formats domestiques 207 et laisser entrer de l’air, ouvrir les fenêtres, quitte à en briser les cadres. Selon Clement Greenberg, théoricien et défenseur de cette nouvelle peinture américaine, c’est Barnett Newman qui a porté l’attaque la plus directe au tableau de chevalet 208 .

Peut-être ne faudrait-il pas s’étonner alors que les toiles de Newman soient attaquées à leur tour ? C’est ce qui est arrivé à l’une d’entre elles, éventrée par un spectateur qui n’en supportait plus la monotonie, mais qui en révèle ainsi la présence réellement corporelle 209 . L’expérience des limites que les toiles de Newman proposent génère une angoisse sans sublimation chromatique qui peut être considérée comme insoutenable par le spectateur. Ces toiles sont en effet comme des expériences de laboratoire, des essais à confirmer, des tentatives dont les résultats ne sont pas établis de manière définitive. « Malgré le statut de Newman de saint de l’art moderne, ses toiles invitent encore aujourd’hui à se poser la question de leur statut comme tableaux » a affirmé en 2002/2003 Carter Ratcliff lors de l’exposition qui s’est tenue à Philadelphie et à Londres 210 . Devant cette peinture où le cadre est si fortement remis en question, quand bien même elle se trouve au musée, il est encore aujourd’hui pertinent, légitime, nécessaire en somme, de se demander si elle fonctionne comme peinture.

En 1944 et 1946, Newman a présenté, à la galerie Wakefield et à la galerie Betty Parsons, des sculptures précolombiennes d’Amérique du Sud et des masques et objets rituels du Nord Ouest, c’est-à-dire du Canada et de l’Alaska actuels 211 . Ceux-ci étaient présentés exactement comme l’étaient dans les années 1940 les œuvres modernes, accrochés sur des fils d’acier contre des murs blancs. Newman avait même conçu le projet corollaire de présenter des peintures modernistes au Muséum d’Histoire Naturelle 212 . Pour lui, la correspondance entre œuvres primitives et art moderne était évidente : « they were the sublime creation of highly sophisticated artists with the same doubts, the same wonderings, and the same searchings for salvation, that same indomitable courage that activates men of spirit today 213 ». Dans les années qui suivent, l’artiste réaffirme et défend cette coïncidence fertile entre le primitif et le moderne dans The Plasmic Image (1945), The First Man was an Artist (1947), et The Ideographic Picture (1947). Ce dernier texte préface le catalogue de l’exposition où Betty Parsons présentera les artistes de sa galerie 214 ; Newman est alors au seuil du territoire qui se révèlera comme vraiment le sien ; il écrit : « there has arisen during the war years a new force in American painting that is the modern counterpart of the primitive art impulse ». 215

L’enjeu du primitivisme est de poser l’art comme pulsion fondamentale et non comme luxe ou décoration. The Wild semble déclarer : « regardez–moi comme un earthwork primitif et non comme un fauteuil peint par Matisse ». L’art amérindien dont se réclame Newman est un art abstrait, ce qui permet à l’artiste de suggérer : regardez comme l’abstraction est simple, sociale, et native à ce sol. L’épiphanie de Newman avait eu lieu sur le sol de l’Ohio devant les monts indiens tel Great Serpent Mound : « Looking at the site, you feel, Here I am, here […] out there is chaos… 216 » Le contexte historique (l’Holocauste, Hiroshima) impose à l’artiste et à son public l’évidence du chaos du monde. Pour faire face, Newman voudra créer une œuvre qui appelle le spectateur à la présence 217 . Il faut aller vers le dépouillement : « Here is the self-evident nature of the artistic act, its utter simplicity. » 218

En 1950, le primitivisme est depuis des décennies une des ressources centrales de l’art moderne 219 . Adolf Gottlieb, ami proche de Newman, faisait collection d’art primitif depuis 1935 et la guerre en Europe avait attiré àManhattandegrands connaisseurs en la matière comme André Breton et Claude Lévi-Strauss 220 . Le Museum of Modern Art avait présenté African Negro Art (1935), Prehistoric Rock Paintings in Europe and Africa (1937) et Indian Art of the United States (1941).Le primitivisme, en quelque sorte, prend le fil de la tradition occidentale, le tord et l’oriente vers un avant et/ou un ailleurs. Les écrits de Newman de la fin des années 1940 opèrent ce déplacement dans le temps et dans l’espace qui permet d’accentuer l’universel 221 ; à ce titre, le continent américain peut s’installer avec une légitimité nouvelle dans le champ de l’art visuel.

Par ailleurs, la guerre mondiale unit ce continent en une solidarité commune : rappelons que le MoMA présente en 1940 Twenty Centuries of Mexican Art. Au moment où les Etats-Unis entrent dans la guerre, l’Europe est perçue comme une civilisation en déclin. Selon le mot célèbre de Harold Rosenberg, le laboratoire artistique du vingtième siècle avait fermé ses portes 222 . Il y a donc un bel opportunisme à déclarer comme le fait Newman que l’impulsion créatrice première se trouve de son côté de l’Atlantique. L’artiste américain se jette dans le primitivisme pour échapper à l’impression que depuis deux siècles les artistes américains sont en retard, empêtrés dans un suivisme qui empêche le développement de toute véritable tradition séparée 223 . Newman, Gottlieb et Rothko, tous trois attachés à un art thématique malgré l’abstraction de leurs tableaux, ne veulent pas, en revanche, d’un sujet américain comme le réclament les tenants de l’American Scene 224 . Newman s’oppose aux représentations de l’Amérique régionale, fustige les imitateurs de Thomas Hart Benton et de Grant Wood, et déclare ‘fasciste’ l’isolationnisme artistique américain en vogue en ces années de guerre. 225 Comme Rothko et Gottlieb, il veut pour la peinture américaine un sujet mythique et universel, qui aura la force des vérités premières, « the impact of elemental truth » 226 .

C’est à ce prix que l’artiste américain pourra sortir du provincialisme et s’inscrire dans l’avant-scène de l’histoire de l’art. Le moment est propice. En fait, il est surdéterminé. L’histoire de ce moment est connue et souvent récitée 227 . Parmi les déterminations, rappelons seulement celles-ci : depuis le F.A.P./W.P.A, il existe à New York une communauté vive d’artistes 228 ; la richesse des musées new-yorkais en art récent dans les années 1940 est incomparable ; la ville abrite critiques, mécènes et, comme Paris à partir de 1900, de nombreux artistes étrangers; enfin brûlait le désir latent de secouer « deux siècles de vasselage artistique » 229

Le primitivisme est « une sortie de la grande route de l’histoire », selon la formule de Ann Temkin 230 . La stratégie primitiviste a l’avantage de dégager Newman de l’ombre trop proche de Miró et de Mondrian. Newman tente d’oublier ou de masquer l’histoire récente de l’art comme il masquait une partie de la toile avec du papier-cache adhésif. En 1967, il déclare ainsi son ambition : « To paint as if painting never existed before. 231 » Faire comme s’il était le premier artiste, le premier homme. Vingt ans plus tôt, il avait écrit :

‘The earliest written history of human desires proves that the meaning of the world cannot be found in the social act. An examination of the first chapter of Genesis offers a better key to the human dream […] What is the raison d’être, what is the explanation of the seemingly insane drive of man to be a painter and poet if it is not an act of defiance against man’s fall and an assertion that he return to the Adam of the Garden of Eden? 232 ’Les peintures de Newman tentent en effet de s’accorder au premier livre de la Bible. Ses premiers tableaux sont des figurations de genèse : ainsi Pagan Void en 1946 et Genetic Moment en 1947. Par la suite, l’évocation thématique est portée par le titre : Genesis-The Break (1946), The Beginning (1946), Eve (1950), Adam (1951/52), Day One (1951/52), Day Before One (1951), The Word I et II (1954).

Les termes ‘Genesis’ et ‘Genetic’ convoquent la Bible. Ils font entendre à la fois l’idée de la transmission de code entre générations et celle du travail de mise au monde de l’œuvre. Dans son déni d’une paternité immédiate et dans sa recherche d’une paternité primitive symbolique, Newman semble édifier la fiction d’une œuvre qui s’auto-génère. C’est ainsi que Newman s’acharne à trouver — c’est-à-dire à désigner comme tel — son ‘premier tableau’. Ce premier tableau est une œuvre qui est née, dit-il, le jour de son anniversaire en 1948 233 . Il s’agit de Onement One dont le titre souligne la primauté adamique. One meant one : que cela soit bien entendu ! L’artiste passe neuf mois devant le tableau comme pour s’auto-générer : « when I painted this painting I call Onement, my first Onement, so to speak, I stayed with that painting about eight, nine months 234 ». Onement One était devant lui dans son atelier comme un code à décrypter, une table sacrée à vénérer ou une commande solennelle à suivre pour devenir Newman l’artiste. « I realized I’d made a statement that was affecting me and which was, I suppose, the beginning of my present life. » 235 L’œuvre newmanienne portera comme l’empreinte génétique de ce tableau : il y aura non seulement six tableaux intitulés Onement, mais leur configuration est reprise dans End of Silence (1949), Abraham (1949), Joshua (1950), White Fire IV, (1968) et Be II (1970).

Cette mise en scène de l’apparition du premier tableau participe, en effet, d’un fantasme d’auto-génération qu’il conviendrait d’examiner dans son rapport aux limites et au sublime. Pour Newman, l’origine n’a pas eu lieu, elle est en train d’avoir lieu, ici, devant nos yeux. L’origine, c’est le maintenant du tableau. Voilà la tentation du sublime chez Newman : tenter avec la toile d’atteindre la limite première, pour différer l’autre borne, la clôture terminale. Newman a lu Longin, Kant et Hegel. Attentif à Burke, la définition du ‘sublime’ de l’artiste américain fonctionne par opposition avec le ‘beau’, catégorie repoussoir : « I believe that here in America, some of us, free from the weight of European culture, are finding the answer, by completely denying that art has any concern with the problem of beauty and where to find it. » 236

Dans son ouvrage de 1757, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, Edmund Burke rapproche le sublime d’un sentiment de terreur. L’esthétique du sublime, qui se fonde sur les idées de Burke en Europe au dix-huitième siècle et se répand jusqu’aux Etats-Unis avec le courant romantique au siècle suivant, valorise l’émotion ressentie devant ce qui est grand et sauvage : un orage, un précipice, le Grand Canyon. Le spectateur de la scène (réelle ou peinte) a l’impression d’être débordé, submergé, mis en présence de ce qui est sans bornes et quasiment irreprésentable, d’où un frisson délicieux (Burke parle de « delightful horror » 237 ). Le sublime est donc une affaire de bord.

Le sentiment du sublime, c’est l’effroi devant ce qui ne semble pas soumis à la règle ou à l’échelle humaine. L’échelle est précisément l’index du sublime, la clé de composition des marines de Turner en Angleterre, des vues du littoral de Friedrich en Allemagne ou des panoramas de Church aux Etats-Unis. L’échelle est aussi la grande affaire de Barnett Newman : « The size is nothing ; what matters is the scale 238 » déclare-t-il à Pierre Schneider. 239 Construire à une échelle grandiose : comme Michel-Ange avait fait des cathédrales de la figure humaine, l’artiste moderne selon Newman peut faire des cathédrales non-figuratives de ses sentiments 240 . Quand, après Hoffman et Pollock, Newman fera une œuvre intitulée Cathedra (1951), il s’en servira en effet dans une photographie pour y mesurer la figure humaine 241 . Dans son Vir Heroicus Sublimis peint et accroché en 1951 comme The Wild, Barnett Newman convoque la tentative du sublime américain telle la vue des chutes du Niagara peinte par Frederick Edwin Church en 1857. Le sublime du vingtième siècle, c’est d’être au seuil de l’infini sans forme, au-delà de la règle esthétique, mais confronté toujours aux mystères de la Création première 242 .

Le sublime est affaire de bord ; le sentiment du sublime se construit par la proximité avec le monstrueux. Burke n’a-t-il pas donné les fondements théoriques au roman gothique en Angleterre ? L’obscurité est pour Burke une des sources du sublime 243 , des forces obscures marquent aussi l’œuvre de Newman. Ses toiles immenses — ses cathédrales en quelque sorte — mettent en œuvre un désir de nier la limite du visible. La violence de ce déni — déni du temps et de la mort — est perceptible dans la réduction des moyens plastiques. Il est lisible surtout dans la destruction totale par l’artiste de ses tableaux réalisés avant 1944.

S’agit-il là d’un acte sacrificiel ? Et si oui, peut-on la lire comme un accord (Covenant) avec un père sévère, avec le Dieu d’Abraham ? Covenant et Abraham deviendront les appellations de tableaux de 1949. Abraham est aussi le prénom du père de Newman, immigré qui travailla toute sa vie dans le commerce et l’industrie du textile. Entre 22 et 25 ans, Barnett travaille dans la Newman Clothing Company pour financer sa future vie d’artiste et ensuite, de 1929 à 1931, pour tenter de sauver la maison paternelle pendant ces années de Dépression économique. Ne pourrait-on pas s’autoriser à dire que l’artiste aura toute sa vie travaillé la toile ? Cette interprétation aurait quelque intérêt dans la mesure où ce qui fait question dans l’œuvre est précisément le patrimoine 244 .

Faire comme si la peinture n’avait jamais existé, ou alors il y a très longtemps et de préférence sur le continent américain : ce désir impossible exprime l’envie de se libérer d’un fardeau. Ce qui s’inscrit ainsi dans l’œuvre de Newman, n’est-ce pas le fantasme d’être son propre père en peinture ? Les grandes toiles qui cherchent un sentiment d’illimité semblent mettre en scène un refus impossible, mais nécessaire pour Newman, de la filiation. Refuser le père ici, c’est refuser l’histoire de l’art, refuser l’Europe ; refuser surtout les Européens (Miró et Mondrian) installés dans les années quarante à Manhattan ; refuser jusqu’à la tradition de présentation et d’accueil des œuvres, c’est-à-dire refuser le cadre. Pour ses images inédites, ses toiles à peine marquées, Newman abandonne le protocole parergonal. « We are creating images whose reality is self-evident and which are devoid of the props and crutches that evoke associations with outmoded images, both sublime and beautiful. 245 »

Nous allons tenter maintenant de montrer comment fonctionne l’absence de cadre dans les toiles de Newman. Notons, auparavant, que le terme ‘zip’ est généralement utilisé pour désigner les bandes verticales qui divisent et unifient les tableaux de Newman. Pour être exact, le mot n’est employé par Newman qu’à partir de 1966, mais il l’applique lui-même rétrospectivement. Avec ses connotations de vitesse, donc de bravoure, le mot ne s’applique vraiment qu’aux derniers tableaux : ceux, par exemple, exposés chez Knoedler en 1969 : Anna’s Light, Chartres, Jericho, Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue I, II, et III. Mais il est devenu courant d’utiliser le terme pour désigner les bandes qui marquent les toiles des années 50 et qui permettent de les identifier comme des Newman 246 .

Newman se tient avec ses outils (pinceau, couteau, ruban adhésif) devant la toile tendue et lui impulse un rythme grâce à des traits verticaux qui en répètent la tranche. Ces traits — peints ou réservés — portent ainsi le bord à l’intérieur du tableau, enveloppent et déplient le bord, l’euphorisent. 247 Euphoriser, c’est-à-dire transformer l’angoisse que provoque le bord comme marque de séparation et de division non pas en calme maîtrise, ou en jeu contrôlé, mais en jouissance de répétition, de recréation.

Cependant, chez Newman, il n’y a plus besoin de cadre, car la brisure du bord est déjà déprogrammée par le zip, ce bord réitéré (voir la photographie de L’Errance qui indique la correspondance entre le zip et la tranche du tableau). La réitération du bord par l’homologie du zip est une tentative de neutraliser le bord réel ou de lui faire écran. Voilà que le bord ainsi déplacé configure le tableau et déclare l’espace. « I wish to declare space » 248 dit-il et toute la volonté de jouissance de Newman s’entend dans ce verbe triomphal ! L’artiste installe ainsi sur le réel du mur un rythme qui captive l’œil et que le cerveau rejoue à l’infini. Certes, les limites réelles du tableau existent ; les dimensions sont répertoriées, cataloguées. Nous avons beau savoir que The Wild mesure 243cm x 4,1 cm, l’impression visuelle d’une absence de limites n’est pas pour autant moins déterminante dans notre expérience de l’œuvre.

Refuser le cadre est un premier geste, le premier mouvement, mais il s’agit au fond pour Newman de mettre le cadre en jeu. Tentons ici une formulation schématique des règles de ce jeu :

- Absence du cadre = présence de la peinture. Présence anthropomorphique, par exemple, de The Wild.

- Absence de l’objet-cadre = surdétermination de l’idée-cadre. D’où le sentiment du sublime que provoquent les toiles avec leur suggestion d’illimité anxiogène.

- Vulnérabilité de la toile accrochée sans cadre, force et assurance nécessaire par conséquent des tableaux. Comme chez Rothko, cette force des tableaux vient de leur simplification.

- But du jeu : créer le regard et non des images. Selon Newman, il faut retrouver un art de présentation et quitter la représentation. De Onement One, (1948) il dira juste avant sa mort (1970) « In this particular painting… I got rid of atmosphere… I felt for the first time that there was no picture making Selected Writings, 1990, p. 306.». Il faut faire de la peinture et non des tableaux.Cf la distinction de Newman déjà citée dans notre introduction (p. 10) entre picture (tableau) et painting (peinture). Ibid., 1990, p. 253.

L’ombre de Marcel Duchamp se profile dans cet iconoclasme américain 251 . Avec Newman et ceux qui le suivront, la machinerie de la peinture est mise en doute par ceux qui devaient au contraire s’en porter garant et la célébrer. À New York, le virus Dada amené par Duchamp et Picabia est encore actif trente ans après : il avait peut-être trouvé un terrain favorable dans ce pays partiellement fondé par des êtres méfiants à l’égard des images. La sévérité de Newman, son ascétisme, son retour aux racines de l’impulsion plastique ont préparé le chemin d’un minimalisme radical, dont la littéralité frôlera l’iconophobie : « Si l’artiste puritain a soif ce n’est pas de beauté, c’est d’authenticité. Tant et si bien que le puritanisme exacerbe le désir de pousser jusqu’aux conséquences extrêmes sans souci des cadres, des modèles et des règles tout mouvement esthétique par lui commencée 252 . » Frank Stella et Robert Mangold, Ellsworth Kelly, Robert Ryman mais aussi Dan Flavin et Donald Judd ont repris dans leurs interrogations les réponses dépouillées de Newman 253 .Ce sont des œuvres comme The Wild qui ont formé l’œil américain des années 1960 et 70. Comme le dripping de Pollock, le zip de Newman restera un palimpseste dans l’histoire visuelle des Etats-Unis. On en voit par exemple la trace aujourd’hui dans les peintures flottantes de Sean Scully dont la tranche fait face à nous comme un zip . Par la touche et par le rapport insolite au spectateur, Scully cependant réintroduit la beauté sensuelle de la peinture.

La visée des grands tableaux de Newman et de Rothko est d’envelopper le spectateur, de l’entourer et de faire en sorte que la personne qui regarde soit à l’intérieur du tableau, qu’elle ait pour horizon constant la matière peinture. Repérer l’horizon est le cadrage premier 254 ; c’est d’emblée à celui qui regarde, de cadrer pour lui-même les grandes toiles de Newman et de Rothko. Une telle esthétique exige la proximité du spectateur. Là-dessus, les instructions des deux artistes convergent. Ainsi Newman avertit le visiteur de l’exposition en 1951 qui a révélé Vir Heroicus Sublimis, la première de ses très grandes toiles : « There is a tendency to look at large pictures from a distance. The large pictures in this exhibition are intended to be seen from a short distance. 255 » Et Rothko, qui prépare sa première exposition monographique en 1954 à l’Art Institute de Chicago, déclarer : « I […] hang the largest pictures so that they must be first encountered at close quarters, so that the first experience is to be within the picture. 256 » Etre à l’intérieur du tableau : toute la question est là. Peut-on l’être ? En tout cas, on peut en avoir l’impression. Dans cette visée, Rothko recommande la proximité et prohibe le cadre car le cadre met le spectateur dehors 257 .

Envelopper le spectateur, l’environner, entourer non le tableau mais celui qui le regarde 258 ; lui procurer un effet d’encadrement, c’est-à-dire l’isoler et intensifier son regard. L’effet est surtout de délimitation car l’encadrement trace la limite. Chez Rothko, c’est le spectateur qui a l’impression (que certains qualifieraient de sublime) d’être travaillé par la limite qui sous-tend son expérience esthétique. Rien de contradictoire à ce qu‘il éprouve des sentiments d’ouverture, d’expansion et d’illimité : au contraire, ceux-ci proviennent du travail de délimitation en cours — en cours et jamais achevé, car jamais explicitement entamé. Sans le cadre, en effet, ce travail est sans site dans l’œuvre : ne pouvant le situer visuellement, le spectateur a la sensation qu’il est partout et toujours immanent.

Pour parvenir à ces effets d’encadrement, Mark Rothko avance simultanément sur plusieurs fronts : unification de l’image, estompement des bords, saturation chromatique et déplacement du cadre. L’unité de l’image chez Rothko est créée par l’insistance sur le pourtour. En voici la description canonique:

‘Rothko meant for his paintings to be perceived at once as a whole, and he achieved a holistic quality by spreading the color areas over the surface, terminating them near the canvas limits. He ‘drew’ the contours of the rectangles close to the picture edges in order to render his design unobtrusive and to stress the outer borders of the entire work and hence the work as an entity 259 .’Une telle stratégie est ce qu’Eric de Chassey décrit comme une tentative d’« établir un type de relation avec le spectateur qui passe par la capture active de celui-ci plutôt que par la proposition d’une surface ou d’un espace à analyser » 260 . Cette logique, qui est implicite dans les années 1940 et 1950 chez Pollock, Newman et Rothko, sera explicitée dans les années 1960 par Stella et Kelly afin de « créer une peinture qui ne donne qu’une seule image à voir » et de « créer des tableaux qui soient perceptibles d’un seul coup 261 », comme nous le verrons aux chapitres suivants.

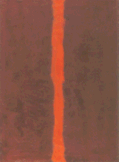

L’enveloppement est également produit par le traitement des couleurs qui semblent avancer vers le spectateur. Relisons Sandler :

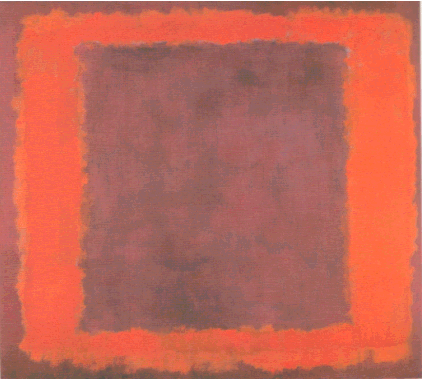

‘The myriad pulsations generated by minute surface changes give rise to an overwhelming chromatic sensation. The all-pervading impression is intensified by the field effect, the environmental size of the pictures, and the illusion of atmosphere generated by the thinly coated color. The subtly stained and blotted modulations of color that dematerialize both surfaces and contours transform the rectangular planes into blocks of colored ether. The blurring of the edges prevents the shapes from hardening and dislodges them, causing them to hover outward, enveloping the viewer in the luminous aura they radiate 262 . ’Il semble que les couleurs se dissolvent les unes dans les autres ; ainsi par exemple du doré, du prune et du marron de Untitled, 1964 263 . Devant les couches inégalement appliquées, les touches gommées, les transparences et matités, les voiles ou empâtements de cette toile, le spectateur perd ses repères. La peinture semble ne plus appartenir qu’au seul domaine visuel ; elle rayonne comme une onde sourde qui environne le spectateur et l’installe dans un flottement, un léger vertige. Il n’y a pas de marques précises de limite dans le tableau, il n’y aura pas non plus de cadre autour. Une fois l’œil accommodé, l’esprit peut accepter la délicatesse avec lequelle le contrat parergonal est suspendu.

Le cadre est en effet un contrat qui précise les termes de réception du tableau. L’objet-cadre est ce que l’on pourrait appeler rapidement un contrat-type, une convention rassurante, contraignante mais attendue. Sans cet objet, les termes (finalités, droits, privilèges, jouissances) doivent être négociés sur des bases qui certes en 1964 ne sont certes pas nouvelles mais, disons, encore récentes. Donc chez Rothko, si le cadre en tant qu’objet est refusé, il serait plus juste de dire que son action est seulement suspendue et déléguée 264 . La distinction sera très importante pour la suite de notre recherche.

Si l’on reste avec le cas de Rothko, on constate que sa syntaxe évolue vers la création d’un ensemble de tableaux qui, par leurs résonances, font cadre les uns aux autres 265 . Quand par exemple Rothko accroche en 1955 Rust and Blue, Royal Red and Blue, The Ochre et Yellow and Blue à la Sidney Janis Gallery, on dirait que l’artiste commence à signer l’espace entre les tableaux. Rothko installe un grand tableau sur chaque mur de l’espace mesurant quatre mètres carrés « créant ainsi une atmosphère de chapelle » 266 . Cette installation est une matrice. Duncan Phillips va s’inspirer de ce premier ensemble pour composer en 1960 la Salle Rothko de la Phillips Collection à Washington, qui va à son tour inspirer à John et Dominique de Menil la commande pour une chapelle à Houston 267 .

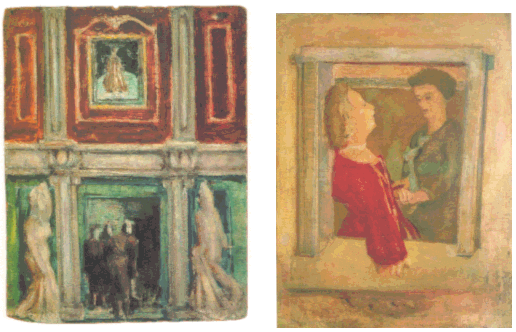

Avant d’arriver à sa solution d’emboîtement architectural, Rothko avait longuement contemplé l’Atelier Rouge de Matisse qui est accroché au MoMa depuis 1949. Le tableau de Matisse représente une pièce avec des peintures. C’est peut-être devant ce tableau que Rothko a élaboré la formule de son espace propre et élargi la définition de son territoire. Depuis un an, il tenait en germe ses solutions : l’apparition de la forme, son détachement du fond, le tableau comme cadre à l’image émergeante. Dans les tableaux de Rothko de 1948 et de 1949, appelés Multiforms, nous voyons comme la représentation d’un mur où le peintre figure la place des tableaux et comme leurs fantômes flottants. Un Multiform est comme une version peinte des opérations d’ajustement, d’accommodation, de focalisation du spectateur ; c’est peut-être aussi une représentation réflexive du rapport du tableau avec le mur, objet de recherche pour l’artiste et son don en retour à la peinture venue d’Europe pour s’installer comme lui aux Etats-Unis. En tout cas, dans les Multiforms et dans l’Atelier Rouge, l’unité que cherchera Rothko est bien là : une pièce qui abrite une pièce.

La commande joue un rôle important dans la gestation de l’œuvre de Rothko avant de culminer dans la chapelle de Houston. Commande et cadre peuvent être envisagés comme deux manifestations du désir pour l’œuvre, deux instances de négociation entre ce désir et la réception de l’œuvre 268 . A un niveau élémentaire, et purement quantitatif, la prolifération de cadre-objets dans les sociétés occidentales atteste au moins d’un désir pour l’art visuel. De son côté, la commande est comme un cadre pré-établi, une promesse de vénération. C’est comme cadre que l’artiste peut accepter et honorer une commande, comme obligation spécifiée et contractuelle qui se transforme en permissionspécifique et tactique 269 . De la sorte, la commande peut aussi être envisagée comme un cadre contraignant qui libère l’artiste de l’utopie, et sort l’œuvre de l’atelier, ce lieu investi de fantasmes. Ainsi pour l’artiste français Daniel Buren, « l’atelier, est typiquement ce qu’on pourrait appeler un faux espace de fausse liberté et de tranquillité et où il n’y a pas de raison d’arrêter un travail, encore moins de le commencer » 270 .

Dans l’atelier, l’artiste se demande : la société veut-elle de mon travail ? quel accueil lui réservera-t-elle ? où sera-t-il placé ? comment ? à quoi aurait-il à s’ajuster ? en quelle compagnie ? puis-je le laisser partir ? va-t-on lui porter la considération dont il a besoin pour vivre ? Là-dessus, Mark Rothko est particulièrement méfiant, sourcilleux, toujours réticent à laisser partir ses œuvres : « A picture lives by companionship, expanding and quickening in the eyes of the sensitive observer. It dies by the same token. It is therefore a risky and unfeeling act to send it out into the world 271 ». Dans une lettre de 1952, l’artiste déclare éprouver « a deep sense of responsibility for the life my pictures will lead out in the world». 272

Les inquiétudes de l’artiste à l’égard de ces questions seront exacerbées par un épisode qu’il faudra maintenant conter. Il s’agit de la commande pour le Four Seasons ; le restaurant était à aménager dans le Seagram Building, immeuble de prestige dessiné par Philip Johnson et Mies Van der Rohe. Les négociations pour les peintures murales de Rothko commencent au printemps 1958, et en juin le peintre reçoit confirmation officielle de la commande dans sa maison de Provincetown. En juillet, stimulé par le fait de travailler simultanément sur un ensemble de toiles, il engage les travaux avec enthousiasme dans son nouveau studio du Bowery. Cependant, en août 1959, à son retour d’Europe où il est saisi par une profonde affinité entre son travail et la Villa des Mystères de Pompéi, Rothko déjeune dans le restaurant et il est ahuri par le lieu où doivent loger les trois séries de tableaux 273 . Il arrête ses travaux et renvoie l’argent de la commande. Ces nouveaux tableaux ne peuvent entourer comme simple décoration les clients d’un restaurant chic de Park Avenue. Pour Rothko, il n’est pas question de distraire des hommes d’affaires, sa peinture exige un regard engagé. L’artiste estime que son œuvre requiert non un ‘cadre de vie’, fut-il dessiné par Mies van der Rohe, mais un cadre de contemplation, un espace de respiration hors de l’alimentaire et du quotidien.

Faut-il alors à la peinture que produit Rothko un espace que l’on nommerait sacré ? Le cadre, comme nous avons vu, peut être considéré comme une métaphore du seuil et ainsi un condensé de l’architecture du temple 274 , c’est-à-dire une manière de déplacer dans la forme du tableau le site d’une vénération spirituelle. Alors comment convoquer temple et contemplation sans le cadre ? Pour Rothko comme pour Newman, la réponse la plus sûre est claire : c’est le musée. Pour eux, le musée est le lieu sacré du monde moderne. C’est une vision du rôle spirituel de l’art qui est courante depuis le Romantisme ; néanmoins on peut imaginer que dans la période qui suit les exterminations nazies elle a une force et une pertinence toute particulière pour ces deux artistes juifs qui engagent leur œuvre dans une spiritualité hors des institutions religieuses.

Les œuvres de Rothko sont considérées comme des invitations à la méditation 275 , des « icônes 276 ». Dans l’icône byzantine et dans le tableau du Moyen Age, l’espace sacré était signalé par le fond d’or. Pendant la Renaissance, cet or a été relégué au cadre et en quelque sorte résumé par lui 277 . Structurellement, la sacralité avait ainsi sa place sur le tableau 278 , même pour un sujet jugé profane (une femme nue peinte par Renoir, par exemple). Quelle place a-t-elle chez Rothko, peintre peu tenté semble-t-il de peindre, pour paraphraser Newman, une femme nue sur un lit 279 ?

Nous commençons à conclure que ce sont les dispositifs voulus et exigés par Rothko — dont la salle Janis est le prototype et la chapelle de Houston l’aboutissement — qui instaurent cette sacralité 280 . L’année suivant l’abandon de la commande Seagram, Duncan Phillips installe la première ‘Salle Rothko’ dans un lieu institutionnel. Il s’était inspiré de l’ensemble accroché par Rothko lui-même dans la galerie Sidney Janis pour la première exposition monographique en 1955. En 1960, la Salle Rothko de la Phillips Collection à Washington inclut Green and Maroon N°7 (1953), Green and Red on Tangerine (1956), et Orange and Red on Red (1957) 281 . En 1961, l’artiste visite la salle et approuve l’installation ; il demande simplement que soit installé un banc en bois, favorable à une contemplation sobre et religieuse. Rothko et Phillips parlent en termes de « chapelle 282 ». En 1964, Phillips ajoute une quatrième toile, Ochre and Red on Red, 1954. Rothko fait plusieurs visites et déclare que cet espace est exemplaire de la présentation de ses œuvres.

En 1961, Rothko accepte la commission d’une série d’œuvres pour un nouveau bâtiment de l’université de Harvard. A cause de l’expérience inaboutie de la commande Seagram, il est impatient de retravailler sur les conditions spatiales de présentation et sur la relation tableau-spectateur pour une institution et des commanditaires la Society of Fellows qui lui inspirent le respect. Les tableaux sont installés sous sa supervision en 1963, exposés ensuite au musée Guggenheim de New York puis réinstallés en 1964. Mais, par une cruelle ironie, les tableaux que Rothko offre gracieusement à l’université finissent accrochés dans un réfectoire ; le mépris et la négligence va endommager les toiles ; l’artiste redoublera de méfiance 283 .

Grâce aux patientes interventions de Sir Norman Reid, l’incident Seagram conduira quand même à la réalisation des Salles Rothko de la Tate Gallery à Londres. Une première visite du directeur du musée britannique a lieu en août 1965 pendant que Rothko travaille sur les peintures pour Houston. L’année suivante, c’est Rothko qui visite les salles de la Tate Gallery qui vont abriter ses œuvres. En 1969, Rothko revient sur le nombre de toiles et fait don de seulement neuf toiles à l’institution britannique. Elles arriveront à Londres le jour de sa mort en février 1970. Sombres et spectrales, elles s’accordent au thème dionysiaque de la Villa des Mystères.

Cependant, c’est la chapelle de Houston qui donnera à Rothko l’occasion la plus aboutie d’exercer un contrôle sur toutes les instances de l’œuvre : de l’organisation matérielle des toiles à l’architecture qui l’abrite. L’installation est préparée de 1964 à 1967 au moment où Barnett Newman, mû par un même désir de créer un art qui puisse servir à la contemplation d’inspiration religieuse, élabore également une série murale, Stations of the Cross 284 . La chapelle de Rothko — tel est son nom et non ‘la chapelle de l’université de St. Thomas’ — est inaugurée en 1971, un an après la mort de l’artiste.

L’intertexte de cette dernière grande œuvre est le travail de Ad Reinhardt qui joue sur des seuils de perceptibilité. Pour Brian O’Doherty, voir la chapelle est une expérience hallucinatoire 285 . En s’immergeant dans l’immensité de l’œuvre, le spectateur est invité à abandonner les limites de son moi pour participer, dans un registre très épuré, à une expérience du sublime. Le peintre Al Held évoquera le son qui émane des tableaux 286 ; Rothko semble avoir accompli son désir d’envelopper le spectateur d’ondes chromatiques comme il s’enveloppait lui-même de musique pour les composer.

La métaphore musicale est révélatrice car dans la chapelle de Houston, Rothko tend vers une esthétique nouvelle. Selon Sheldon Nodelman, les panneaux ne renvoient pas à des valeurs intérieures, ni même relatives les unes aux autres, mais constamment à l’ensemble :

‘Hence their activity is externally rather than internally focused. The great pioneer in this reorganization of pictorial scale so that its primary address is external and its new mission is to establish the space in which the viewer stands had been none other than Rothko’s friend and rival, Barnett Newman 287 ’Cette esthétique externe va s’avérer essentielle pour l’histoire de la peinture américaine et aura un développement dont nous rendrons compte dans les chapitres à venir. Elle est un des principaux enjeux des jeux avec le cadre. Il faut tenter de la définir.

L’esthétique externe prend pour point de départ le contenant, l’espace dans lequel l’œuvre se trouvera. L’artiste prend la mesure de cet espace et l’action de l’œuvre est déterminée par les contraintes du site. C’est, bien sûr, le mode de l’architecture et, historiquement, de la peinture qui en dépend : la fresque et les pièces d’autel. Le mode interne, en revanche, se développe quand la peinture se détache de son lieu d’exposition pour devenir mobile : c’est la peinture de chevalet. Dans l’esthétique interne, l’artiste part du contenu, de ce qui va s’emboîter, la pièce à encadrer, qui est en somme déjà encadrée dans le sens où elle est pensée comme abstraite ou protégée de son environnement.

Ce mode d’organisation interne feint d’ignorer l’espace réel dans lequel se trouve le tableau ; il lui tourne le dos et invite le spectateur à en faire autant. Le spectateur doit (c’est une modalisation) s’absenter de son environnement pour se tourner vers le monde intérieur du tableau. Le ‘monde du tableau’ est non seulement ce qui est représenté de façon illusionniste, creusant le tableau par une géométrie perspectiviste, mais le monde aussi d’allusion non-figurative : effets de contraste, de détail et de composition, de push and pull 288 . Le mode interne est, pour reprendre les termes de Nodelman, le mode de la composition, par opposition avec celle de la configuration.

Une définition minimale du tableau comme pure configuration a peut-être été donnée par Clement Greenberg dans sa célèbre affirmation : « a stretched or tacked up canvas already exists as a picture, though not necessarily a successful one » 289 . Ce mode externe, qui amplifie le sentiment qu’a le spectateur de sa présence, n’est pas loin de la question de la théâtralité 290 . Entre les deux modes d’énonciation — ‘externe’ et ‘interne’ — il ne s’agit pas pour l’artiste de choisir une position absolue, seulement de préférer une ligne de tension. Les traits internes ne sont pas inexistants dans l’esthétique externe, et ils sont même nombreux chez le subtil coloriste qu’est Rothko. A Houston, l’artiste réduit très considérablement ses effets chromatiques, cependant, pour les subordonner à un ensemble à dominante externe.

Nous allons clore notre discussion sur Rothko au cadre par une observation qui nous a étonnée. Bien que l’œuvre classique de Rothko soit classée avec la peinture non-figurative, elle est hantée par une image. C’est celle du cadre. Déjà Interior (1936) représentait un cadre architectural avec un portail en ligne de sol et au-dessus, peut-être, une fenêtre vue de l’extérieur. Untitled (1937), représente un cadre de fenêtre. On n’est pas surpris de trouver des fenêtres car le motif est le modèle même de la peinture illusionniste. Mais lorsque l’on regarde les Seagram Murals, on constate que ce sont des portes ou des fenêtres celées. Le modèle est la bibliothèque laurentine de la chapelle des Medicis à Florence. Les Harvard Murals, aussi, figurent également un cadre 291 .

C’est curieux. Alors que Rothko se passe de cadre-objet, ses toiles enveloppantes, ses voiles apparemment infinies et ses salles vibratoires semblent malgré tout convoquer le cadre comme image fantomale. Les célèbres rectangles nuageux de Rothko sont parfois perçus comme des contenants ; ainsi Sandler : « each rectangle is disembodied, it reads as a more or less finite container » 292 . Il s’agit peut-être de la simple itération du format géométrique de la toile qui produit une illusion d’optique. Mais, peut-être est-ce le retour en image du cadre-objet refoulé ? Pourquoi ce retour du cadre ? Pour figurer le bord et pour ainsi effacer l ‘obscénité. Pour jouir de la maîtrise du bord. Pour supplémenter le tableau et l’accompagner dans le monde.

À force de refus et de dépouillement, Barnett Newman et de Mark Rothko ont trouvé pour l’art américain une autre manière de s’adresser au spectateur et de convoquer celui-ci à la présence. Un gardien du MoMa les imitera avec application, dévoilant toutes les facettes de cette esthétique de plus en plus externe : son nom est Robert Ryman. C’est son œuvre (qui est une des plus importantes d’aujourd’hui) qu’il s’agit maintenant d’analyser, car elle montre de façon exemplaire comment accrocher un tableau sans cadre, et, bien entendu, comment accrocher le regard du spectateur à un art dénué d’emphase.