Chapitre 2 : comment accrocher le tableau sans cadre : Robert RYMAN

Un jeune homme de Nashville, Tennessee, débarque en 1952 à Manhattan pour faire de la musique de jazz ; grâce à un programme d’aide aux artistes, il devient gardien au Museum of Modern Art de la 53e rue. Premier musée au monde consacré depuis 1929 à l’art moderne — et il n’est peut-être pas inutile de se rappeler que le mot moderne signifie jusqu’en 1970 ce que signifie pour nous aujourd’hui le terme contemporain — le MoMa est situé au cœur de la ville moderne qui se veut, depuis la fin des années quarante, la ville du modernisme en peinture. Dans ce temple, Robert Ryman se trouve confronté de 1953 à 1960 aux canons du modernisme (Cézanne, Picasso, Matisse, Mondrian, Klee...) et aura notamment sous ses yeux les nouvelles acquisitions d’artistes américains, qui sont alors alors en pleine gloire : Full Fathom Five de Pollock, Woman II de De Kooning, Abraham de Newman, Number 10 de Rothko. « The period of Ryman’s service at the Museum of Modern Art coincided with that institution’s recognition of Rothko and his contemporaries 293 », rappelle Robert Storr. Ryman à l’œil sur ces œuvres-là, il fait partie en tant que gardien de leur dispositif de protection, il a le temps et la curiosité de regarder de quoi elles sont faites. Il participe aussi à l’atmosphère de théorie artistique qu’est le monde de l’art 294 à New York, dominée à l’époque par les idées de Clement Greenberg. A la question théorique « Qu’est-ce que la peinture ? », Ryman commence à répondre pour lui-même par de modestes expériences, un peu à la manière d’un scientifique qui provoque un phenomène afin d’en observer les résultats. Ce sont ces expériences qu’il poursuit depuis cinquante ans et qui sont considérées aujourd’hui comme une des formes les plus concluantes de recherche artistique.

Ryman expérimente la matière peinture : huile, laque, émail ; il essaie avec avidité les nouveaux matériaux : vinyl, acrylique, polymer, varathane… Il teste les supports : toile à gros filaments, tendue, non-tendue, préparée, non-préparée, toile de jute, coton, lin ; papier, acier, fibre de verre, plaque de fibre, mylar, lumasite, gaterboard, featherboard... Il essaie les pinceaux, les couteaux, les modes d’application. Il joue avec la touche : large, lourde, lente, leste, légère, fine ; seule ou en superposition ; d’aspect visqueux, gras, ou lisse. Il s’essaie à diverses solutions d’accrochage : scotch, colle, clous, vis, supports en bois ou en moussse, adhésion au mur par la peinture même. Ryman réinvente la peinture, la reprend depuis les débuts, non pas comme Newman « comme si elle n’avait jamais existé 295 », mais comme on reprend une partie dans un jeu. C’est d’ailleurs un jeu pour lui, ce n’est pas le geste agonistique que cela a pu être, ou sembler être, pour ses prédécesseurs de l‘expressionnisme abstrait. Ryman n’est pas un héros, ni un histrion ; c’est un bricoleur, un ludique. Pour décrire la démarche de l’artiste, Yve-Alain Bois avance le terme « childlike » 296 et Jean Frémon dit de lui qu’il fait : « ce qui doit être fait même si cela paraît puéril 297 . » « I just played around », confie l’artiste 298 .

Selon Daniel Buren, la première expérience validée et livrée au public, autrement dit la première peinture attestée de Ryman, fut Orange Painting n°1 en 1955 299 . Mais Ryman n’exposera ses tableaux que dix ans plus tard quand la peinture n’est plus dans l’air du temps et que le minimalisme préfère les objets spécifiques 300 . Ses pièces seront présentées par Lawrence Alloway en 1965 à New York au Musée Guggenheim sous l’appelation Systemic painting. Elles seront considérées comme des objets auto-réferentiels, de la peinture qui parle de la peinture, une peinture théorique. Ce malentendu permettra à Ryman d’être vu à Munich, à Düsseldorf et à Berne, où, en 1968, il participe à Quand les attitudes prennent forme, l’exposition qui en Europe fait connaître le minimalisme, mouvement auquel Ryman sera longtemps associé. On retrouve son travail l’année suivante au Whitney Museum sous le titre Anti-illusion : Procedures/Materials. Dans les années soixante-dix, il est exposé a la galerie John Weber à New York et de nouveau au Guggenheim, mais également au Stedelijk Museum à Amsterdam et à la Whitechapel Gallery de Londres. En 1982, il est consacré par une exposition monographique au Centre Georges Pompidou à Paris et en 1992 conjointement par le MoMA et la Tate Gallery de Londres.

Robert Ryman est aujourd’hui considéré comme un des derniers modernistes, icône parodique pour les uns 301 , saint (quoique un peu anachronique) pour les autres. Pour Yve-Alain Bois, il est « le dernier chevalier à la Don Quichote lancé dans une bataille perdue depuis longtemps 302 » et Thierry de Duve a cette formule : Ryman est « touché par la grâce de n’avoir pas compris que la peinture moderniste, à la Greenberg, devrait en toute logique être achevée » 303 . Le modernisme aux Etats-Unis avait pour programme d’affirmer la matérialité du tableau et de questionner une à une ses assises : recommencer à zéro avec Newman, réduire avec Reinhardt, reprendre les fondements avec le ABC Art 304 . Se comporter « constamment comme si rien n’allait de soi en peinture. 305 » Le cadre faisait partie justement de ce que l’on tenait habituellement pour donné, certain, réglé d’avance. Bien des aspects du travail de Robert Ryman dans les années soixante et soixante-dix peuvent faire penser à la mise en pièces des règles de l’art telle qu’elle est pratiquée en France dans les années 1970 par Daniel Buren, Pierre Buraglio et le groupe Supports-Surfaces. Viallat peint des toiles de parasol qu’il accroche au mur ; Dezeuze et Buraglio exposent des châssis ; Buren interroge littéralement la place des tableaux et demande combien d’espace autour d’un tableau lui appartient encore 306 ou combien de temps il faut regarder un tableau 307 .

De la même manière, Robert Ryman questionne le cadre. La tradition du tableau-fenêtre appelle le cadre pour en prolonger la perspective 308 , mais les tableaux modernistes de Ryman qui s’inscrivent contre l’esthétique fenestrale n’ont pas besoin de cadre car ils ne sont pas illusionnistes 309 . Cependant, il faut bien opérer la transition entre le tableau et le mur. Cette transition intéresse Ryman de façon tangible et il en fait un espace ou une aire de jeu. Sa démarche suggère une première réponse : c’est l’intensité de la peinture qui doit la détacher de ce qui n’est pas elle 310 . Intense est le mot exact car il évoque des idées de force, de tension, voire d’intention ; ce qui est intense dépasse la mesure ordinaire 311 . L’intensité pose une extériorité étendue, extensive, ordinaire ; en tant que manifestation d’intention, de contrainte forte, elle crée une intériorité.

C’est sous le signe d’une telle intensité, par exemple, que l’on pourrait lire dans Untitled, 1961 (collection Raussmüller) l’action des touches, leur ampleur, leur épaisseur, leur agitation blanche qui gomme imparfaitement le fond coloré. Le travail de délimitation ainsi entrepris est ensuite doublé par l’action de tout ce qui dans le tableau attire l’attention sur ses bords : d’abord l’irrégularité du coin supérieur droit (comme une réserve ou un pansement), ensuite par ricochet le non-finito du coin inférieur gauche qui renvoie le regard vers la signature inhabituellement décentrée du même côté. Autre hypothèse de lecture : la délimitation 312 se poursuit par la manière dont l’œil est piégé, dans un ordre non-déterminé, par la zone franchement bleue du bord inférieur, par la tâche rouge et bleue toute proche à droite, par le tracé en pointillé qui en repart à gauche et par les diverses tâches près des bords verticaux. Ces commentaires sont, bien entendu, sujets à caution : il faudrait pouvoir vérifier ce qui dans ce tableau capterait un échantillon significatifs de spectateurs (et à différents moments) dans les conditions réelles de son exposition.

Ce que cherche Ryman dans ses tableaux, c’est de créer la sensation d’ouverture qu’il a ressenti devant une grande toile sans cadre de Mark Rothko qu’il avait sous ses yeux au MoMa. Voici son récit :

‘Seeing a Rothko for the first time was a different experience, and I didn’t know in the beginning what to make of it ... Here was something that was so naked, in a sense. The deep edges of the painting went back toward the wall, and the paint went around the side. You could see the staples it was so open. I hadn’t experienced that before. The only other painter was Pollock. It was a totally new experience 313 ’Ryman insiste sur la nouveauté pour lui et sur l’incompréhension générale de cette nouvelle esthétique : « I think it took a long time to realize that the picture was not really there anymore. That it was different, that there was really a different problem within painting 314 . » C’est en effet Ryman qui a le mieux défini l’esthétique externe que nous avons vue émerger chez Rothko 315 . Pour en expliquer les enjeux, Ryman nous livre cette anecdote :

‘I remember that one day the Modern the MoMA put a box frame on a painting, which was not next to the edge, but a few inches away. It was a shock to everyone, including Rothko, and he immediately tried to get this frame off of it. It points out this different aesthetic that he had, where you couldn’t really add anything to the painting such as a frame — even a box frame that didn’t touch the edges — because it completely changed the feeling of it. Even now I think maybe that’s not clearly understood. 316 ’L’incident a lieu dans les années 1950, maisle comentaire intervient à la fin du vingtième siècle : selon Ryman, le travail de compréhension de cette esthétique nouvelle a mis du temps à se faire et n’est pas entièrement accompli même en 1998. (« Even now »). Il n’est donc pas inutile de revenir ici sur la question et de tenter une élucidation supplémentaire.

La découverte de l’œuvre de Rothko fut déterminante pour le jeune peintre :

‘When I first saw Rothko, it changed my thinking about painting. The edges were so important, and the wall became so important, and as I said, the nakedness. Not so much the color, or even the style of painting, but just that: the way it projected off of the wall and the way it worked with the wall plane. 317 ’La nudité sur laquelle Ryman insiste provient de l’absence de cadre ; cette absence est essentielle pour contribuer à créer la sensation d’ouverture et d’expansion. Le cadre éloigne le regard du mur et le focalise vers l’intérieur du tableau 318 . L’esthétique externe, en revanche, rattache le regard au plan du mur, à ce qui entoure le tableau, à la présentation de celui-ci. Une œuvre sans cadre est plus vulnérable, mais sa qualité de présence est à ce prix. Sur cette question, Ryman insiste sur sa filiation avec Rothko :

‘I’ve seen Rothkos with plexiglass in front, and even frames. Of course he would never have allowed that. Any time his paintings are exhibited in public they should be exhibited the way he painted them, and not with any additions. And that holds true for painters like Ellsworth Kelly, Yves Klein, and myself. 319 ’

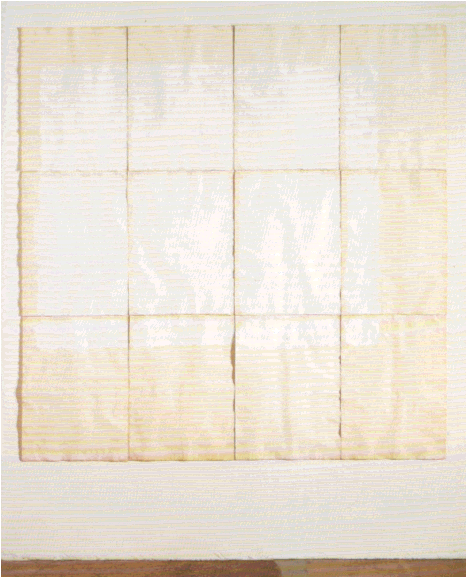

A. Millbourn, créé en 1968, en évitant la complicatio visuelle semble participer d’un désir contemporain de « déculturation » 320 . C’est une œuvre pauvre, fragile ; on pourrait dire contingente tant elle se livre sans protection apparente aux incidences temporelles. Elle se compose de douze feuilles de papier Millbourn collées au mur ; sur cette surface, décentré vers le haut et vers la gauche, un rectangle est peint en polymère blanc ; la partie non-peinte des feuilles a jauni, les feuilles se gondolent et se détachent de façon irrégulière de sorte que les lignes ainsi dessinées par leurs contours jouent, selon la position du spectateur, en contrepoint de la forme peinte. Qu’est-ce qui, dans les éléments ainsi décrits, est nécessaire à l’œuvre ? Qu’est-ce qui lui est essentiel ? Qu’est-ce qui résistera ? L’œuvre fait advenir ces questions. C’est peu de dire que la première fonction parergonale — la protection — est ici manquante 321 .

Vingt trois ans plus tard, on retrouve une semblable fragilité dans Versions XIII, papier de cire agrafé, non sans déchirure, sur fibre de verre. L’ensemble tient au mur par quatre petits clous blancs dont le délicat relief fait partie intégrante de la composition et qui en forment un des jeux de carrés. L’œuvre est faite d’épaisses touches de pigment déposées sur le papier ; ce dernier a été préalablement quadrillé à la mine de plomb sans que l’on sache si ce quadrillage est entièrement de la main de l’artiste. La date d’exécution est peinte en deux temps et comme au pochoir : « 19 » et plus loin : « 91 », comme un petit jeu de miroir. Faut-il y voir le reflet de l’âge de l’artiste au moment de l’exécution du tableau : 61 ans ? Ryman a souvent inscrit la date, bien visible, excessivement parfois, tant sa démarche est de donner à voir les déterminations de l ‘œuvre, comme un pacte de vérité avec lequel il s’amuse.

Cette souriante fragilité, cependant, n’est pas toujours allée sans problème. Au début des années soixante-dix, des œuvres parmi les plus délicates de Robert Ryman, de la suite des Surface Veils ont été encadrées par leurs propriétaires au grand dam de leur auteur. Daniel Buren a été témoin de la colère de l’artiste américain et l’a mis en garde et armé pour le combat à venir : résister à l’encadrement intempestif, résister à la déformation des œuvres par leurs collectionneurs même. La scène, racontée par Buren, est édifiante :

‘En janvier 1974, je me rendais spécialement à Amsterdam pour l’ouverture au Stedelijk Museum de la rétrospective de l’œuvre de Robert Ryman. Visitant l’exposition ensemble nous commentions les œuvres une à une. Tout à coup, au détour d’une salle, je revis une série d’œuvres absolument splendides, diaphanes comme Adelphi de 1967 ou comme celles de la série des Surface Veils de 1969-70. Ces œuvres qui, à l’origine, se servaient littéralement du mur comme châssis et venaient se tendre dessus avec du Scotch ou avec de la peinture qui en débordant les collait directement au mur, appartenaient déjà à des collectionneurs et on les retrouvait là élégamment encadrées ! J’hésitai à poser ma question à Ryman, de peur qu’il ne la prenne pour une critique implicite, mais j’osai finalement et lui demandai s’il ne trouvait pas qu’ainsi montrées ces œuvres perdaient quelque peu de leur intérêt fondamental. Sa réponse fut sans détour. Il était très fâché et acquiesçait à ma critique. S’ensuivit une longue discussion sur les moyens d’accrocher une peinture et comment remédier éventuellement à une telle dislocation, produite par ce qu’il faut bien appeler un réel conservatisme du collectionneur qui de peur de perdre l’œuvre acquise, la solidifie, en l’arnachant [sic] de Plexiglass et autres cadres protecteurs. Robert Ryman, alarmé lors de cette rétrospective a pris ce problème à bras le corps au lieu de s’en détourner. 322 ’On comprend dès lors l’exceptionnel investissement formel de Ryman dans l’accrochage. Par cet investissement, il intègre l’espace du cadre dans le tableau. Il l’occupe comme un territoire dont est expulsé le futur propriétaire, le collectionneur, la galerie 323 . Dorénavant, tout ce qui rend visible fait partie de la visualité (j’emprunte délibérément ce terme à Buren 324 ). C’est une révolution que Ryman opère tranquillement, avec doigté et justesse. Il laisse à Buren le soin d’en faire le manifeste :

‘C’est à partir de ce moment-là que le clou, le crochet, la vis, l’accroche, le cadre, la réglette, la tige de fer, l’écrou, centrés, excentrés, decentrés, symétriques, dissymétriques, en fer, en aluminium, en bois, en acier inoxydable, etc, entrèrent dans le registre de la peinture au même titre que le support proprement dit et la matière — peinture — qui vient s’y poser 325 ’

Cette révolution n’est pas toujours, même aujourd’hui, perçue comme telle. Il faudrait pour l’apprécier, faire l’inventaire de quelques-unes des fixations adoubées par Ryman et qui désormais contribuent à sa signature. Aacon, 1968, par exemple est agrafée au mur du Museum für Gegenwartskunst de Bâle, et entourée par des traits nets de peinture bleue qui constituent un cadre peint à même le mur. Pour Essex, 1968, l’artiste emploie une même procédure pour attacher physiquement la toile au mur et pour l’en détacher visuellement, mais cette fois le halo peint est jaune. La série Phoenix de 1979 joue de ses crochets : ils sont noirs ou blancs, fixés tantôt à l’intérieur, tantôt à l’extérieur du panneau. Resource de 1984 se détache quelque peu du mur par un dispositif en acier repérable de loin par son design hi-tech 326 . Pace, également de 1984, est adossé au mur comme une planche horizontale.

Ryman s’est plusieurs fois exprimé sur le rôle essentiel que joue le mur dans son travail :

‘A lot of my paintings (I wouldn’t say most, a lot) cannot really be shown to anyone in the usual way of dragging a painting out of the closet or the storeroom and saying : here’s a painting 327 . ’Alors que le cadre énonce le statut du tableau (Ceci est un tableau), une œuvre de Ryman rangée dans les réserves d’un musée pourrait donc être décrite par l’enonciation inverse « Ceci n’est pas un tableau ». Ce n’est que l’accrochage au mur qui ferait mentir cette description magrittienne pour reinstaurer l ‘énonciation du cadre 328 . Pour Ryman donc, sans mur, pas de tableau. Marcel Duchamp a posé la question de l’existence comme tableaux des tableaux que l’on ne considère pas ou ne regarde pas comme tels. 329 Avec Ryman, cependant, le regard conceptuel ne suffit pas, l’artiste doit organiser une véritable situation physique qui produit l’acte de regard :

‘If you were to see any of my paintings off of the wall, they would not make any sense at all. When they’re sitting on the floor or leaning against a wall, they lose their composition. The line is gone and the color is gone because you lose the wall plane. 330 ’Le mur appartient dès l’origine au tableau en ce qu’il participe à la composition : il faut le plan du mur pour que le dessin du tableau existe ; il faut que le tableau soit accroché pour que la lumière réelle l’anime et crée ainsi la couleur. Le mur est châssis qui offre résistance et soutien. Il est support qui offre tactilité, adhérance et opacité. Il est lieu d’exposition et lieu de composition. Il est lieu d’installation, même si on peut assez facilement déplacer les œuvres de Ryman et les installer ailleurs. Le mur est aussi un focalisateur, un dehors complémentaire et nécessaire au dedans et subroge au cadre selon la définition déjà citée qu’en donne Derrida : « un dehors qui est appelé au-dedans du dedans pour le constituer en dedans 331 ».

Le mur est un complément indispensable. Mais, il ne faut rien ajouter au dispositif prévu par l’artiste :

‘In a similar way, anything added to the painting can alter it totally ... (a frame) ... It’s completely unlike the usual painting where the image is confined within the space of the paint plane. 332 ’ ‘... (like a Dan Flavin, my work) has to be on the wall, in a situation. Then it’s complete. So the wall becomes a part of the work. 333 ’Puisque le cadre n’est plus là pour délimiter et protèger l’œuvre des interventions extérieures, l’artiste doit revendiquer un droit de regard, et théoriquement un droit d’auteur, sur tout ce qui depuis l’extérieur touche à l’intérieur de l’œuvre. La question est délicate et tout arbitrage difficile comme nous l’avons vu dans le cas de A. Millbourn. Mais, comme avec les quatre petits clous blancs de Version XIII, l’idée que tout ce qui présente le tableau en fait partie, et donc que tout compte, est essentielle à l’œuvre de Ryman.

Il faut envisager maintenant la question de la lumière et celle du blanc, toutes les deux liées, le blanc étant un agent de la lumière. Sans mur, pas de tableau, car le tableau réagit à la lumière réelle du lieu d’exposition. Ryman peint à la lumière électrique, mais sa peinture doit se regarder à la lumière du jour 334 . Changeant selon la luminosité naturelle, la peinture vit avec cette lumière (il faudrait sans doute dire ces lumières). Jean Frémon va jusqu'à affirmer : « Quiconque a vécu quelque temps avec un tableau de Ryman le dira, cette chose est vivante… » 335 . Pour tenter de les connaître un peu, il faut donc voir ces tableaux se modifier et se recomposer — jouer leur partition — avec la lumière. Un tableau de Ryman est une surface travaillée, construite et étagée qui, tout simplement, a besoin de la lumière réelle pour fonctionner. L’instrument-lumière fait partie, de même que le support, la facture, les fixations, du dispositif conçu et réalisé par lui. Ryman travaille ainsi sa surface pour capter ensemble la lumière et notre regard. . Un tableau selon Ryman, c’est un piège tendu à la lumière réelle.

Claude Monet qui tord ses touches d’innombrables manières invisibles aux premiers regards 336 (mais dont l’effet se fait néanmoins sentir immédiatement) fait-il autre chose que de préparer sa toile au regard pour que, à une certaine distance, le spectateur voie la forme voulue et qu’il ait la sensation qu’elle est devant lui vivante ? Elle semble en effet bouger car elle se forme (et se reforme) avec le mouvement oculaire et corporel du spectateur. Si l’on pouvait juxtaposer Bras de Seine à Giverny, 1897, de Monet avec Untitled, 1959, de Ryman deux regimes s’opposeraient : sensation de présence de la lumière dans le tableau fermé par Monet, présence réelle de la lumière dans la peinture ouverte par Ryman ; impression chez Monet d’être là-bas à ce moment-là (non pas dans un lieu réel et à un moment précis mais dans un lieu et à un moment fictionnalisé par le tableau) , certitude chez Ryman d’être ici et maintenant devant une peinture où rien n’est fiction.

Il s’agit, bien entendu, dans l’œuvre de l’Américain de la lumière palpable, tangible, littérale. Néanmoins, on ne peut oublier que le propos de la peinture pour Ryman est « enlightenment and delight 337 », formulation qui fait jouer deux fois le signifiant light. Mais, la question de la métaphore se pose davantage encore pour le blanc, signature chromatique de Ryman. Pour Yve-Alain Bois, la peinture de Ryman démétaphorise 338 comme tentait de le faire au début des années soixante l’écriture d’Alain Robbe-Grillet. Pour Bois, il n’y a donc pas chez Ryman de symbolique du blanc. Le blanc de Ryman n’est pas le signifiant de la pureté, de l’ascèse, ou de la candeur. Il n’est pas davantage le signifiant d’un manque, figure facilement imposable à tout ce qui s’apparente au minimalisme 339 . Le seul problème du blanc est d’ailleurs le mot : celui-ci fait chuter toutes les différences que le peintre établit en réseau sur la toile et entre les toiles. La question se dénoue d’elle-même si l’on parle des blancs de Ryman : car ils sont, bien sûr, pluriels, variés, différents.

On pourrait tout de même se demander, malgré notre réticence à faire signifier le blanc, si celui-ci ne thématise pas quand même quelque chose de la démarche de Ryman, à savoir une probité ou une candeur. Avec Ryman, tout est loyal, limpide, visible. Pas de ficelles cachées, au contraire : si ficelles il y a, elles sont signées. C’est sans doute cette innocence que vise la remarque de De Duve citée plus haut : Ryman serait un candide qui fait encore de l’art moderne 340 ! Le refus de l’illusion doit bien avoir quelques vertues autres qu’esthétiques, quelqu’impact moral. Quand Sean Scully au temps s’efforçait de devenir un artiste américain dans les années soixante-dix, n’a-t-il pas pris Robert Ryman comme modèle ethique 341 ?

Ce choix du blanc a diverses conséquences pour l’artiste et pour le spectateur. Du côté de l’artiste, on pourrait parler d’abord d’une stratégie de concentration. Cela devient rapidement un moyen de révéler d’autres différences entre les œuvres : différences de dimension, de texture, d’accrochage. À l’intérieur de l’œuvre elle-même, on pourrait considérer le blanc comme un thème dont l’artiste donne une variation. Comme un peintre de la Renaissance aurait proposé après d’autres son « annonciation », Ryman nous demanderait de recevoir Initial (1989) comme nous avons reçu Resource et Pace (1984). La commande thématique étant aujourd’hui relativement rare, c’est à l’artiste, s’il le veut, de la traduire en auto-commande formelle. La question pour Ryman n’est pas « que peindre maintenant ? », mais plus pragmatiquement « comment s’y prendre à partir de ce qui a été fait ? ».

On pourrait ainsi conclure que le choix maintenu du blanc est donc un cadre au seul sens où l’entendent souvent les artistes contemporains, c’est-à-dire non plus l’objet qui va entourer le tableau fini, mais l’ensemble des protocoles que l’artiste endosse pour produire l’œuvre. Selon cet usage, le cadre est une contrainte que l’on accepte et qui structure un travail. C’est un programme de production que l’artiste estime nécessaire. C’est une donnée avec laquelle il peut prendre sa distance, ou son aise, mais qu’il ne fuit pas ou ne nie pas une fois qu’il s’est engagé. Si l’œuvre de Ryman est donc un système, le blanc et le carré en sont le cadre fixe de production.

Le blanc participe de la pragmatique de l’ouverture. En co-opération avec la lumière, le blanc favorise le sentiment d’expansion. Contrairement au noir choisi par Reinhardt, le blanc peut donner l’impression de s’intégrer dans son environnement et d’intégrer cet environnement. De même qu’avec Reinhardt, il faut regarder plusieurs minutes son tableau pour littéralement commencer à le voir, de même un tableau de Ryman exige du temps. Cela va contre une idée que la peinture américaine du début des années soixante vient précisément de promouvoir : l’idée que le tableau doit se voir d’un coup. Les premiers Stellas (Gran Cairo ou Newstead Abbey) doivent se voir instanément; et l’œuvre de Kelly (White Blue ou Yellow Curve) semble faite pour frapper immédiatement l’attention du spectateur 342 . Chez Ryman, en revanche, on ne voit quasiment rien au premier coup d’œil. Le blanc est donc une demande d’attention accrue adressée au spectateur.

En dernière analyse, le blanc est aussi un refus de la reproduction. Le blanc est pictural, mais il n’est pas graphique et les tableaux blancs de Ryman ne sont pas véritablement photographiables, ou reproductibles. C’est encore Buren qui défend le mieux cet aspect de l‘œuvre de Ryman, et c’est pour cette raison qu’il appelle la peinture de son ami une peinture résistante : les œuvres résistent mieux que d’autres à la reproduction 343 . Loin d’être un défaut, ceci est un signe de leur pouvoir de subversion : Ryman subvertit la circulation des images, il s’y soustrait, il demande que l’on vienne voir ses œuvres, que l’on se déplace pour elles. Ainsi, avec Ryman, l’expérience du tableau doit se faire ici et maintenant de sorte que, en théorie, on pourrait soutenir qu’elle emprunte à la théâtralité : coprésence effective de l’œuvre et de son spectateur, événement dans le temps. En pratique pourtant il n’y a pas — faut-il le rappeler ? — de convocation à une présence commune des spectateurs, ni de lever de rideau ; l’artiste ne fait pas non plus d’action ou de performance, il n’y a pas de témoin ou de trace vidéo.

Mais il y a des photographies des œuvres de Robert Ryman et leur statut est problématique. Essayons de comprendre pourquoi. L’image d’une chose se détache sur son absence ; la reproduction d’une image illusionniste éloigne encore la référence première. L’image que fabrique Robert Ryman, sa peinture, est au contraire une présence et un appel à la présence. L’image de cette image, sa reproduction, se situe avec un même aplomb du côté de l’absence. L’image toujours trop blanche d’un tableau blanc de Ryman est de la sorte souvent littéralement invisible et tout ce que sa reproduction donne à voir, c’est ce qui fait voir l’œuvre : son installation.

Sur le mur réel, cependant, le blanc prend la lumière et rend l’œuvre visible. Le blanc n’exclut pas le tableau de son environnement. Cette pratique de l’inclusion, comme nous l’avons vu, est primordiale. Tout compte dans les tableaux de Ryman :

‘A painting of mine consists of the painted surface and the composition, the light reflection and absorption, the edges and the structure of the painting itself, whether it is canvas or plastic or whatever the material is that holds the paint, and then the visual composition of the fasteners, which we see, that holds it to the wall and make it part of the wall, which is also brought into our vision. 344 ’C’est dans cette optique qu’il conviendrait de regarder Resource, œuvre de 1984.

Pour décrire l’absence de hiérarchie spatiale chez Pollock, le terme consacré est all over. Sur ce modèle, pour dire que l’œuvre de Ryman n’est complète qu’avec son accrochage, on pourrait proposer, avec ses connotations contractuelles, le terme all inclusive 345 . La notion pose un problème d’ordre logique qu’il faut essayer de formuler 346 . Le cadre, en théorie, n’est pas considéré comme integré à l‘œuvre 347 . Quand il l’est, un autre cadre se fait sentir 348 . Qu’est-ce ce qui se passe alors avec l’accrochage qui sert de cadre aux tableaux de Ryman : puisque l’accrochage est inclus, dedans, l’œuvre doit-elle emprunter un autre dehors ? Ne faut-il pas que l’œuvre exclut toujours tout ce qui n’est pas elle, « l’immense nature » qui lui sert de fond 349 ?

Un objet-cadre a l’avantage de rendre visible le processus d’exclusion 350 . Sans cadre, l’exclusion est invisible, mais sémiotiquement elle n’en reste pas moins nécessaire. C’est peut-être ce que nous révèle la reproduction photographique d’un Ryman : elle dévoile l’exclusion que l’installation in situ occulte. Mais, la photographie inclut trop ou exclut trop ce qui entoure l’œuvre : elle ne trouve pas la frontière du parergon, car celle-ici n’est pas repérable visuellement et donc pas stable. Elle reste néanmoins tangile. Chez Ryman, il y a une absence d’objet-cadre, une absence d’espace parergonal attitré qu’une photographie de tableau excluerait d’office selon le procédé de reproduction classique. Mais l’espace parergonal subsiste chez Ryman, (peut-être même avec davantage de force) et la photographie l’inclut. C’est pour cela que la photographie d’un Ryman est problématique.

Il faut au cadre une part d’invisible. Pour Jean-Claude Lebensztejn « la part d’invisible » du cadre désigne l’inévitable et « perpétuel passage du physique au métaphorique ou au symbolique 351 ». Mais, ne peut-on et ne faut-il pas entendre invisible ici de façon physique ? L’accrochage sans objet-cadre de Ryman emprunte sa part d’invisible à l’espace réel environnant, mais cet emprunt ne peut se faire que s’il ne se voit pas 352 . Les photographies d’installation des toiles de Ryman, cependant, empêchent cet oubli : elles nous montrent — elles surexposent — l’invisible du cadre, l’empêchant de fonctionner. De cette démonstration quelque peu laborieuse, si elle est juste, il faudra déduire que l’objet-cadre traditionnel est un leurre : il est visible pour qu’une partie du parergon reste cachée ; il est d’autant plus visible qu’une partie du parergon doit rester cachée.

Le cadre trompe notre œil dans le sens où il cache une invisibilité qui est nécessaire au regard. Le tableau abstrait a encore besoin de cette invisibilité qui n’a plus, en l’absence du cadre, de résidence officielle. Le tableau littéral de Ryman ne tente pas, en revanche, de nous tromper, car il n’offre nulle vue sur un monde imaginaire. Il n’est pas un tableau-fenêtre. De même, les tableaux qu’Ellsworth Kelly commence à faire à Paris en 1949 et de nouveau en 1964 ne sont des fenêtres. Sauf celle avec laquelle nous commençerons maintenant notre étude de Kelly, étude qui examinera ce qui peut disparaître avec le cadre : l’illusion picturale.