2.2.1. L’entreprise guerrière : war-rooms, marketing offensif et soft-law

L’entreprise reste un des principaux protagonistes de la guerre économique. Nous aborderons la problématique de changements dans la définition et les pratiques l’entreprise, et ceci afin de mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement de l’entreprise dans un contexte définit selon le modèle militaire.

Une brève étude de l’entreprise nous permet de comprendre les mécanismes de création des richesses comme source de pouvoir économique. S’opposant à la traditionnelle économie de subsistance, la création de plus de richesses qu’elle n’en consomme reste l’objectif primordial de l’entreprise.

Pour atteindre son but, elle doit prouver sa capacité à utiliser de manière optimale les moyens en capitaux et hommes dont elle dispose, d’assurer donc une bonne gestion de ses ressources. Elle doit également prouver sa capacité à durer dans le temps. Pour cela, l’entreprise prendra continuellement en compte les changements de son environnement et s’adaptera à ces changements ; nous parlons donc de réactivité. Dans ce contexte l’entreprise se doit d’un côté de préserver ses avantages concurrentiels, de développer sa compétitivité face à ses concurrents et, de l’autre, de s’inscrire dans des systèmes de régulation de marché au niveau des Etats, d’organismes régionaux ou internationaux.

- Entreprise et manager

La notion d’entreprise – ou de firme dans le vocabulaire anglophone – pose elle-même problème et il n’en existe pas de définition claire. La formulation courante définit l’entreprise comme

‘« une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour le marché » 191 . ’Cette définition nous apporte un premier regard sur les principaux éléments à prendre en compte dans notre réflexion : d’un côté l’entreprise comme système disposant d’une organisation et des objectifs spécifiques et de l’autre côté le statut de l’entreprise et ses rapports avec d’autres acteurs sociaux.

Dans l’optique néo-classique – dominante pendant longtemps – l’entreprise est un ensemble de biens en produits finis. Dans cette vision mécaniste de l’entreprise, seule l’idée d’optimisation de la production est importante. Sa structure, les employés ou les partenaires, ses autres fonctions ne sont pas précisés ou ne font pas l’objet de développements importants.

Alfred D. Chandler 192 propose une définition plus complète. Pour lui l’entreprise est un acteur économique qui remplit simultanément quatre conditions :

- c’est une entité juridique autonome, pouvant passer des contrats avec ses employés, fournisseurs, distributeurs et clients

- c’est une unité administrative, dotée d’une équipe de managers pour assurer la coordination d’un ensemble de tâches spécialisées

- c’est une collection d’actifs, de compétences et de capacités, d’équipement et de capitaux

- c’est le principal instrument de la production et de la distribution des biens dans les économies capitalistes et d’orientation de ces activités à travers ses mécanismes administratifs d’allocation des ressources

La thèse soutenue par l’auteur souligne que l’entreprise moderne s’est substituée aux mécanismes du marché dans la tâche de coordonner les activités économiques et de répartir les ressources. Ainsi Chandler stipule-t-il que l’entreprise moderne « multidivisionnaire » a remplacé la petite entreprise traditionnelle lorsque la coordination administrative a permis d’obtenir des meilleurs résultats que la coordination par le marché. L’entreprise moderne, selon Chandler, a été la réponse institutionnelle au rythme accéléré de l’innovation technique et de l’accroissement de la demande des consommateurs aux Etats-Units pendant la seconde moitié du XIXe siècle.

De la même manière Ronald H. Coase qui doit son prix Nobel (1991) à son travail sur l’explication de l’origine de la firme, définit l’entreprise en se référant principalement au management. Dans La nature de la firme 193 , il défend l’idée qu’il existe deux types de coordination, ou d’allocation de ressources : celle « par le marché », naturellement, mais également celle par la « hiérarchie », c’est-à-dire par la constitution d’une structure interne d’entreprise. La firme est ainsi principalement un lieu de coordination dirigée par opposition au marché, lieu de coordination spontanée.

L’économie d’entreprise, dans ce contexte, étudie les différents problèmes d’allocation interne de ressources dans un univers d’optimisation. Ainsi, les facteurs de production (capital et travail) sont rémunérés à leur productivité marginale, les choix d’investissement (nouvel outillage) sont régis par des critères financiers simplificateurs (taxe interne de rentabilité ou valeur actuelle nette) pour mesurer mécaniquement l’augmentation de la valeur de la firme.

Cette vision a cependant ses limites notamment en ce qui concerne le mode de fonctionnement optimisateur qui nécessite que les individus soient toujours capables de prendre en tout temps les bonnes décisions au bon moment. Elle exclut de l’analyse certaines unités économiques ou sociales ne répondant pas aux critères utilisés (les associations, les organismes publics) alors qu’elles ont un impact sur la création de richesses au niveau national. D’autres aspects sont également écartés (valeur immatérielle, dynamique sociale de l’entreprise) et cela malgré leur importance dans l’activité et la réussite d’une activité économique.

Pour dépasser ces limites, un élargissement du champ d’étude a été nécessaire, l’observation de l’entreprise étant remplacée par celle de l’organisation dont non seulement les aspects techniques mais également les phénomènes liés à la coordination des moyens sont explorés. Ainsi, selon W. R. Scott une organisation est

‘« une collectivité axée sur la poursuite de buts relativement spécifiques et manifestant une structure sociale hautement formalisée », « une collectivité qui partage un intérêt commun à la survie du système organisationnel et s’engage dans des activités communes », « une coalition de groupes d’intérêts variables qui élaborent des buts par négociation » 194 . ’S.P. Robbins rajoute dans sa définition la notion de frontière. Pour lui l’organisation est une

« entité de coordination possédant des frontières identifiables et fonctionnant de façon durable pour atteindre un ou des objectifs partagés par les participants » 195 .

Ainsi, en parlant de ses frontières, l’entreprise comme organisation peut établir son territoire qu’elle peut ensuite défendre en déployant des moyens de guerre.

Dans cette nouvelle approche, l’organisation possède des propriétés structurelles et des propriétés processuelles. D’un côté l’entreprise a des frontières qui la distinguent de son environnement extérieur. A l’intérieur de ses frontières, l’ensemble de ses éléments est en interaction et ce qui caractérise finalement la firme est la possession ou la disponibilité des ressources (humaines, matérielles et immatérielles, financières). De l’autre côté, l’organisation est une entité finalisée, possédant une raison d’être et poursuivant un but (ou un ensemble de buts) dont l’accomplissement nécessite le rassemblement et la coordination des ressources disponibles. L’organisation fonctionne ensuite par échange, avec un univers extérieur qui constitue une source d’approvisionnement, de débouchés et d’apprentissage, par un processus continuel d’adaptation à son environnement. L’organisation apparaît ainsi comme une unité à part entière, elle n’est plus définie uniquement par différence au marché.

Dans ce contexte, la notion de management d’entreprise devient essentielle dans l’analyse de l’activité économique. Dans les années 30, Berle et Means 196 insistent sur le sens originaire du terme, en mettant en avant les mérites du manager qui assure ses fonctions et qui n’est pas propriétaire de la firme qu’il dirige. Koontz et O’Donnel, de leur côté, développent le rôle de la gestion et du gestionnaire qui a la mission

« de créer ou maintenir un environnement où les individus qui travaillent en groupe sont encouragés de collaborer de façon efficace et dynamique à la réalisation d’objectifs communs préétablis » 197 .

Les auteurs étudient principalement la façon dont le gestionnaire s’acquitte de sa tâche, répertorient « un résumé des connaissances utiles à la compréhension de ce métier » en considérant que ces connaissances sont en constante évolution et que le comportement du gestionnaire doit toujours être envisagé dans son contexte. Nous notons dans le contexte le début de la déclinaison des tâches du manager en savoirs et compétences, il y a donc un « science » du management qui s’affirme dans le domaine économique. En élargissant le champ d’étude de l’entreprise, cette définition montre un intérêt particulier pour l’analyse du phénomène de l’organisationnel dans son ensemble.

Nous insistons sur le fait que, dans ces études, ce qui compte n’est plus l’ajustement lui-même des ressources, mais l’attention portée au processus de décision . En soulignant l’importance du facteur humain, en particulier celle du facteur de coordination, les auteurs cités mettent en avant la nécessaire maîtrise des phénomènes de pouvoir et des ressorts de l’implication et de la motivation. En observant les différents développements et recentrages du concept de management (le management de la qualité totale, le management stratégique, le management de la fonction commerciale, etc.) nous observons ainsi que les problèmes de l’entreprise sont abordés sous l’angle de l’implication et de la coordination des salariés ; la motivation est désormais définie comme un véritable « levier » de création de valeur en entreprise.

Cette évolution du concept de manager de l’entreprise – sa différenciation de l’entrepreneur, la précision de ses tâches et des qualités nécessaires – ainsi que l’introduction de la notion de mobilisation comme source d’un engagement économique des salariés nous semblent également des formes d'intervention du modèle d’organisation militaire dans le domaine économique, formes qui ne cessent pas de se développer et de se multiplier. Le manager devient le général de l’entreprise.

Le management est un dérivé du français « ménagement » qui jusqu’au XVIIe siècle signifiait « responsabilité de quelque chose dont on n’est pas propriétaire ». Cependant il est aujourd’hui perçu comme un anglicisme et remplacé par les mots « gestion », à connotation trop quantitative, ou par le mot « administration » 198 , trop marqué en France par la sphère publique.

En France une préoccupation particulière pour les activités du manager se manifeste à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans un contexte français influencé par la guerre de 1870 et par la montée de la guerre 1914-1918.

H. Fayol 199 , théoricien et praticien français, décrit les composantes de la fonction administrative : prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. Son livre – aest une réponse à ce qui a été une véritable crise du commandement, crise dont témoignent plusieurs auteurs français avant la Première Guerre mondiale. E. Durkheim parle à plusieurs reprises dans son œuvre sur la crise de l’autorité et s’inquiète de l’ébranlement de celle-ci. Il le dit, en 1893, dans son ouvrage sur la division sociale du travail : dans la sphère économique « la morale professionnelle n’existe véritablement qu’à l’état rudimentaire » 200 .

Cette crise semble être liée à la grande croissance des organisations – publiques et privées – depuis le début du Second Empire et depuis la loi sur les sociétés anonymes. Nous rappelons ici que le statut de société anonyme a été instauré en France en 1867 pour permettre aux épargnants d’investir leur capital sans risquer plus que leur investissement. La séparation du capital personnel de l’investisseur de celui investi dans la société anonyme devait être une garantie contre le monopole. Il est intéressant de remarquer qu’à l’époque, la source de monopole est majoritairement « la loi des héritiers », celle qui articulait richesse et filiation dans le domaine de l’entreprise.

La rationalité, le contrôle, la décision, l’objectif, la gestion de moyens, tous ces termes constituent un lien entre l’action du général et celle du manager. L’élément qui constitue la base de cette analogie constitue la notion de « stratégie », souvent définie comme un mode de prise de décision, de détermination des buts et objectifs à long terme et d’allocation des ressources. L’inscription de la stratégie managériale dans un paradigme de la guerre militaire replace dans un même temps dans le centre de son activité la conflictualité, la confrontation à l’autre. En effet, dans une conception militariste du management, la stratégie peut être définie comme

‘«la finalisation - conception - préparation - conduite d’une action humaine collective de type économique en milieu conflictuel... celle-ci consiste essentiellement à concevoir, réunir et manœuvrer des forces-énergies de façon délibérée, pour introduire des changements jugés avantageux dans la situation conflictuelle identifiée afin de réaliser efficacement le projet politique de l’acteur concerné » 201 . ’Notons également que la violence militaire et remplacée ici par le terme force-énergie qui, sans comporter les connotations négatives de la violence, rapprochent l’action économie à la force de l’action militaire.

Le terme « stratégie » a été utilisé pour la première fois dans le monde de l’économie semble-t-il, par Von Newman et Morgenstern 202 en 1947 puis par McDonald en 1948 dans le cadre de l’application de la théorie des jeux à la stratégie d’entreprise. La tendance qui centre la définition du management d’entreprise par rapport au management de l’organisation militaire, se développera particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale aux Etats-Unis d’où elle sera importée en France à partir des années 80.

Ainsi, après A-Ch. Martinet qui trouve dans la conception conflictuelle de L. Poirrier et dans la conception paradoxale de N. Luttawak, L. Veran, dans une introduction au dossier « Discours stratégiques » publié par la Revue Française de Gestion, considère la stratégie en deux temps : d’abord comme discours et communication de sa volonté d’agir et ensuite comme action organisée qui prend en considération le temps, l’espace et l’incertitude.

L’auteur précise que

‘« les discours militaire et de l’entrepreneur (…) différents par leur contenu sont structurellement proches lorsqu’il s’agit d’anticiper, de rapprocher les discours stratégiques se plaçant au niveau de concepts, repérer les catégories principales qui fondent une pensée stratégique. C’est se demander de quelle manière ces catégories (espace, temps, incertitude) sont, d’un champ d’action à l’autre, partagées et peuvent aider à produire des formes » 203 . ’Veran reconnaît ainsi non seulement un rapprochement dans la façon d’agir du général et du manager, mais également l’existence d’un cadre théorique commun aux deux champs d’action.

A son tour, D. Danet souligne l’intérêt de l’application de la stratégie militaire dans la direction des entreprises, mais averti sur les « dangers » d’une transposition directe :

« Vouloir reconstituer la manœuvre d’Austerlitz dans les linéaires d’un hypermarché, ou pincer l’oreille de la force de vente après la conclusion du contrat ne pourrait donner que des résultats décevants. Ainsi, afin de tirer parti de la réflexion conduite par les stratèges militaires, il convient d’en mesurer le degré d’adaptabilité et de pertinence pour la vie de l’entreprise (…) Les discours stratégiques, les concepts et les modes de raisonnement mis en œuvre peuvent sous certaines conditions s’enrichir mutuellement » 204 .

L’introduction d’un discours de forme militaire dans le domaine civil représente pour G. Peries 205 une reformulation du concept d’autorité , avec l’introduction du concept de menace et avec la gestion hiérarchique de la gestion humaine. L’action collective est pensée comme violente et se base sur le contrôle et la mobilisation. Il y a donc dans l’expression « guerre économique » un niveau de représentation de la menace qui va impliquer une révision de la manière d’organiser l’activité économique selon le modèle militaire.

Ainsi,face aux changements majeurs associés à la « nouvelle économie » les entreprises réagissent principalement dans des applications spécifiques au management stratégique, capable de gérer l’incertitude, le changement et la complexité dans un environnement à haut risque. Le caractère offensif de ce nouveau type de management est implicite et considéré comme une condition de base pour le succès, voire l’existence même de l’entreprise. Le discours militariste et l’utilisation de la stratégie dans le domaine économique impliquent une représentation de l’autre selon un schéma concurrentiel et conflictuel et sont la preuve de son importance.

La conduite des ressources humaines pensées en termes d’armée implique une culture et un savoir faire technique qui assurent la combinaison optimale entre choix du terrain de combat, moment précis de l’attaque et les moyens utilisés, mais aussi un art – celui qui assure finalement la victoire – qui consiste dans l’engagement en position de supériorité du général/PDG. La concurrence impose ce positionnement, considéré comme condition de la victoire.

- Des pratiques guerrières de l’entreprise

Dans un souci d’efficience, l’entreprise cherche dans les pratiques militaires des outils de planification et de contrôle, notamment en ce qui concerne la prise de décision et les relations avec les concurrents. Cette « militarisation » des techniques étant accompagnée par une présence de plus en plus importante d’anciens responsables militaires dans les structures de conseil pour les entreprises, le rapprochement entre la guerre et l’économie devient ici significatif.

1. La formalisation de la prise de décision , caractéristique de la rationalité militaire, qui est transférée dans le domaine économique

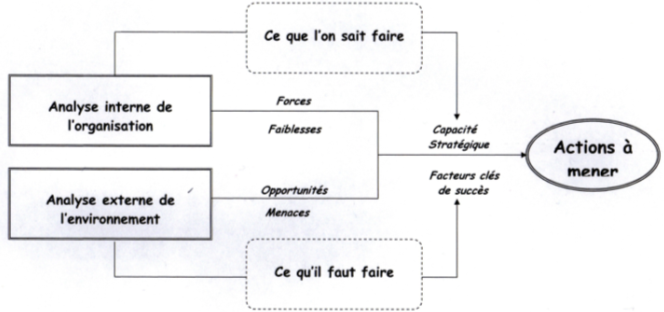

Conformément au modèle du raisonnement tactique utilisé dans le commandement militaire, le stratège économique possède des outils d’analyse censés à lui faciliter le choix décisionnel. Nous mentionnons ici en guise d’exemple le modèle SWOT qui relie l’analyse interne et externe aux actions à mener par l’entreprise dans son environnement concurrentiel et la matrice « Pouvoir/Intérêt » qui relie les choix stratégiques de l’entreprise aux choix stratégiques de ses partenaires ou concurrents.

L’analyse SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) résume les conclusions essentielles de l’analyse de l’environnement et de l’analyse de la capacité stratégique de l’entreprise 206 . Elle consiste a déterminer si la combinaison des forces et des faiblesses de l’organisation est à même de faire face aux évolutions de l’environnement (stratégie déduite) ou s’il est possible d’identifier ou de créer d’éventuelles opportunités à partir des ressources uniques ou des compétences distinctives de l’entreprise (stratégie construite). Dans les deux cas l’entreprise cherche à établir une adéquation entre d’une part la capacité stratégique de l’organisation et d’autre part les facteurs clés de l’environnement. Soit elle va acquérir des nouvelles ressources et compétences, soit elle va modifier l’environnement, en s’adressant à un nouveau marché ou en cherchant à transformer les pratiques établies sur le marché existant.

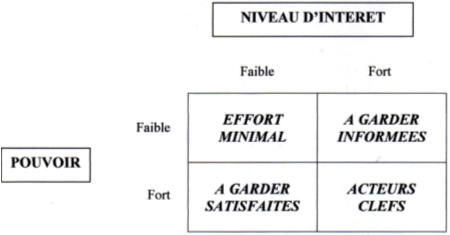

La matrice Pouvoir/Intérêt consiste à analyser les acteurs de l’environnement de l’entreprise (« parties prenantes ») en fonction du pouvoir qu’elles sont susceptibles d’exercer et de l’intérêt qu’elles portent aux différentes stratégies de l’entreprise. C’est un outil analytique qui se propose « d’anticiper les réactions politiques aux différents changements stratégiques » 207 et ainsi, d’indiquer le type de relations que l’entreprise doit établir avec chacune de ses parties prenantes.

Selon G. Jonhson et K. Scholes

A partir de l’analyse, l’entreprise formalise d’un côté la situation existante et, ensuite, la situation souhaitée pour chacun de ses partenaires ou concurrents. De manière évidente, la réaction des acteurs clefs (case D) reste une préoccupation essentielle lors de la formulation et l’évaluation de nouvelles stratégies.

Nous observons que généralement le processus d’analyse stratégique dans le domaine économique ne part pas, comme dans le cas militaire, de l’identification antérieure de l’ennemi. Ici, la qualité de l’ennemi se défini après l’analyse de l’environnement et en fonction des objectifs stratégiques de l’entreprise. Cette observation nous permet d’expliquer en partie le statut particulier de la figure de l’ennemi dans le cadre du paradigme de la guerre économique.

2. Les War-rooms

Les war-rooms militaires sont, au départ, des Postes de Commandement (PC) fixes, des salles de cartes, où le responsable des opérations et ses grands subordonnés prennent conjointement leurs grandes décisions. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le war-room désignait le quartier général de W. Churchill.

Le mot est repris en 1992 pendant la campagne présidentielle de Bill Clinton, comme centre stratégique chargé d’analyser les discours des adversaires et de concevoir le plus rapidement possible les réponses adéquates. James Craville, son concepteur, explique qu’il ne faut plus seulement répondre aux attaques, mais « il faut le faire avant même qu’elles soient diffusées ou publiées ». Le war-room de campagne est donc également un lieu où l’on « décide la manière d’influencer les journalistes ».

L’expression a été récupérée depuis par le vocabulaire économique. Les war-rooms sont utilisées par les grandes entreprises qui se constituent désormais en centre d’analyse des dernières informations où l’on discute les choix stratégiques.

Selon le modèle de l’état-major en temps de guerre, les responsables de l’entreprise s’organisent pour suivre une situation (généralement de crise) et réagir en temps réel. Pour la société Giat Industries derrière le terme « war-room » il y a « trois espaces décisionnels » 208 : le « data room », lieu de convergence des données, le « decision room », lieu de décision et le « war room », lieu de suivi de la situation sur la période d’une opération majeure

Pour Giat Industries, le succès d’une telle approche repose sur plusieurs éléments : « une certaine discipline sur la définition claire de la problématique à traiter », l’utilisation de moyens techniques et l’existence d’une salle destinée uniquement à ce type d’activité, sur des méthodes innovantes de prise de décision comme par exemple l’utilisation du vote anonyme et en temps réel par un système d’ordinateurs en réseau pour éviter une prise de décision « perturbée par des enjeux individuels », sur une mobilisation collective face à la tâche à accomplir.

‘« La différence entre le management au sein des armées et celui des entreprises – nous explique P. Cansell – réside dans la perception claire, immédiate et partagée des enjeux par les acteurs. En effet, en entreprise, même si une affaire semble décisive, le jeu collectif n’est pas forcément systématique. C’est là que réside l’intérêt de la visualisation partagée des données utiles, car elle permet un décloisonnement immédiat et la convergence des attentions sur des objectifs précis et identiques pour tous » 209 .’Selon le modèle américain, en France, le concept de war-room se transforme en un véritable marché : une série d’agences de consultants (EGIDERIA, EUROSAE) proposent des formations dans la mise en place et la gestion d’états-majors pour l’entreprise. La société Arisem, filiale du groupe Thales depuis avril 2004 se spécialise dans le domaine des plates-formes de pilotage stratégique développant également un programme d’accompagnement de ses clients. Récemment, la gamme de produits d’Arisem s’enrichi d’une solution type « war-room civile ».

Il est intéressant de remarquer que l’organisation de ces cellules de commandement en entreprise passe par une phase obligatoire de scénographique. (Voir Annexes p. 38 - 41). La grande table ronde pour faciliter l’échange et symboliser la décision collective, la lumière artificielle, les cartes sur les murs (des fronts pour la guerre militaire ou des marchés pour la guerre économique), tout est là pour marquer encrer le pouvoir symbolique du lieu de décision et l’imaginaire de la décision parfaite.

Le décor du film Doctor Folamour de S. Kubrick est un exemple bien connu. Lorsque Ronald Reagan est élu président des Etats-Unis en 1981, l’une des premières choses qu’il demande est de visiter la war-room du Docteur Folamour. Il est déçu d’apprendre qu’elle n’existe pas et qu’elle est une invention de Kubrick et de ses collaborateurs.

3. Le marketing offensif

L’approche marketing met en rapport direct les activités de l’entreprise et les « besoins » du marché. La politique marketing d’un entreprise se base sur le concept de « mix-marketing » : le produit, le prix, la distribution et la communication.

Aujourd’hui, la tendance dans la « politique client » des entreprises est de donner priorité non plus uniquement à la fidélisation mais également à la « conquête » de nouveaux clients. Défini dans un contexte général de crise, le marketing offensif répond aux objectifs des entreprises de répondre à un environnement « hostile » : différenciation, conquête ou reconquête de marchés. Sans pouvoir donner une définition précise en terme de pratiques, le marketing offensif est plutôt considéré comme une nouvelle approche du marché et des clients, ce qui place cette notion à l’intérieur du paradigme de la guerre économique.

La face visible du marketing offensif consiste dans les actions de communication et dans la publicité. La crise de la production française du vin sur le marché international, est due au manque de pratique dans le domaine du marketing offensif, considère Bernard Bonnet, président de la Fédération Entreprises et Grands Vins de France.

La définition de la violence, nous l’avons vu, comporte une importante dimension relative dans le discours économique, le concept même de marketing offensif est souvent utilisé comme marque de la « guerre économique » et comme argument critique des agissements des grands groupes. Les associations de lutte contre le tabagisme parlent ainsi d’un « marketing offensif des cigarettiers » qui vise particulièrement les clients jeunes et les marchés émergeants ou les pays en développement ; on accuse également la définition comme cible publicitaire des enfants. Ces cibles dévient dans le discours économique, des victimes du marketing offensif.

Le terme « marketing offensif » est également repris dans le discours politique, notamment au domaine des collectivités locales. La Chambre de Commerce et d’Industrie sarroise, par exemple, considère que les difficultés rencontrés dans le recrutement de grands cadres est du à « un maque de marketing offensif du land qui pourtant a de nombreux atouts au niveau de l’enseignement, de la culture et des loisirs ». Egalement, la réalisation des opérations de marketing offensif fait partie de la stratégie annoncée par la ville de Nantes pour réaliser un de ses objectifs, à savoir « construire une stratégie d’image et de marketing territorial qui fédère et mobilise les forces vives du territoire ».

4. La communication de crise

Généralement les entreprises réfutent la notion de guerre économique, considérant que la concurrence, même accrue, est inhérente à toute activité économique. Toutefois, les managers reconnaissent que, dans la compétition économique l’entreprise doit mettre en place une série d’outils. Parmi ces outils : la communication et les rapports avec les médias.

Comme le rappelle F.-B. Huyghe 210 , le vocabulaire de la communication externe d’entreprise a changé en vingt ans, ainsi que la vision dominante de cette stratégie de prise de parole dans l’espace public. Pendant longtemps le « but » de la communication externe était de révéler une « identité cachée » de l’entreprise, de la mettre dans une lumière positive et de la faire connaître à tout le monde : aux acteurs de l’entreprise et au monde extérieur. Il s’agissait d’une « rhétorique de la révélation », d’un discours de séduction et de persuasion. Aujourd’hui, considère l’auteur, les changements dans le vocabulaire de l’entreprise correspondent à un « monde mental différent : celui de la preuve et de l’épreuve », la communication externe s’intégrant dans une stratégie de l’intelligence de l’entreprise. Les mots utilisés par l’entreprise dans sa communication externe dénotent une perception accrue de la crise, de la fragilité, de l’imprévisibilité, du temps de plus en plus court, d’attaque, d’environnement mouvant. L’entreprise communique sur les risques qui peuvent nuire à sa notoriété et est prête à mettre en place des stratégies poussées de communication de crise.

Communication en milieu hostile.

Dans un contexte où l’entreprise se définit avant tout comme « communicante », les stratégies de communication occupent un rôle important dans l’expression de son identité : à l’intérieur, pour créer le consensus nécessaire à la performance de son personnel ; à l’extérieur, parce que l’image est devenue un capital inscrit au bilan. Aujourd’hui l’entreprise doit adapter sa communication face à un risque perçu comme généralisé. Elle fait de plus en plus appel à des techniques de « communication en environnement hostile » 211 .

Deux types d’événements majeurs ont précipité le développement de ce type de communication au cours des années 1980 : la bataille des OPA (Offres Publiques d’Achat) et l’émergence des risques technologiques majeurs. L’OPA est la figure par excellence de la situation de crise violente, aussi bien pour l’«attaquant » qui veut s’emparer d’une « proie » (l’entreprise à acheter) que pour l’« attaqué » qui doit se « défendre » des « prédateurs ». L’OPA se présente en fait comme une véritable guerre financière et psychologique : des scénarios de communication accompagnent les stratégies de déstabilisation de l’adversaire, où presque tous les coups de publicité sont permis, y compris ceux qui frôlent la manipulation. La manœuvre réussie, l’attaquant fait appel au dispositif de communication de crise pour gérer la restructuration et, au besoin, le « décrutement » 212 du personnel.

Pollution, explosion, naufrage : tous ces risques ont forcé les entreprises, à travers le monde, à repenser leurs relations avec la société dans le cadre de la montée de la conscience écologique. Les années 70 sont marquées par l’accident de l’usine chimique de SEVESO en Italie (1976) et la catastrophe nucléaire de THREE MILES ISLAND aux Etats-Unis (1979), qui constituent autant d’avertissements. Puis les années 1980 voient l’émanation toxique de BHOPAL (Inde) qui, début 1985, fait plus de 2.300 morts et occasionne pour le troisième groupe chimique américain, UNION CARBIDE, la perte de plus du tiers de son chiffre d’affaires ; l’explosion de la centrale nucléaire de TCHERNOBYL, en URSS (1986) ; l’écoulement de produits toxiques dans le Rhin à la suite de l’incendie d’un entrepôt de la firme SANDOZ à Bâle (1986)… et tous les naufrages de supertankers qui ont suivi celui de l’AMOCO CADIZ (1978, sur les côtes de Bretagne).

Ces événements largement médiatisés ont fait avancer la réflexion sur les moyens de gérer la crise en profondeur, en traitant le mode de gestion même de l’entreprise. Pour être capable de faire face au redoutable imprévu, il est apparu indispensable de penser la crise et la déstabilisation en « temps de paix ».

5. Le lobbying

Par métonymie, le couloir de l’assemblée législative désigne, à partir du XIXe siècle, les personnes qui s’y trouvent pour essayer d’influencer les membres de cette assemblée dans leurs fonctions officielles. A début, le sens du mot « lobby » est plutôt négatif : on désigne ainsi une campagne de personnes qui gravitent dans les sphères parlementaires et s’efforcent de spéculer sur les lois. Plus récemment le terme désigne des actions d’influence, dans les limites de la légalité, réalisées par des collectivités sociales ou professionnelles pour défendre un intérêt commun.

On note que le terme est utilisé le plus souvent dans sa forme verbale continue – « lobbying » - qui indique une action en train de se réaliser. Le mot implique également l’idée de pouvoir, d’un côté du « groupe de pression » qui l’exerce et de l’autre côté des « hautes instances de pouvoir » visés : gouvernements, institutions européennes ou organismes internationaux.

Aujourd’hui l’accent est mis sur la professionnalisation de la démarche : les cabinets de lobbying sont chargés de défendre les intérêts de leurs clients. Le dérivé « lobbyiste » désigne des « techniciens de l’économie politique » ayant notamment de « compétences dans le domaine de la communication » 213 .

6. La Soft-law

En droit, l’existence du droit mou (soft law en anglais) représente avant tout comme un problème : sa juridicité est discutable, dans la mesure dans laquelle il s’agit de règles de droit non obligatoires , ce qui est a priori contraire à l’essence du droit. On trouve des exemples en droit international, particulièrement en droit de l’environnement, mais aussi dans les constitutions nationales. Un texte crée du droit mou quand il se contente de conseiller, sans poser d’obligation juridiquement sanctionnée 214 . Les juristes français considèrent que le phénomène – contraire aux principes selon lesquels la loi n’a pas de sens que si elle pose des obligations juridiquement assurées – peut provoquer une inflation législative et dénature la notion même de loi. On considère également que le droit mou rend le droit moins accessible aux citoyens en noyant les dispositions obligatoires. Il participe à la dégradation de la loi comme source de droit au profit de la jurisprudence, en laissant au juge le soin de décider si une disposition est obligatoire. En 2004, le président de l’Assemblée nationale, Jean-Louis Debré fait une proposition de loi constitutionnelle « tendant à renforcer l’autorité de la loi » face notamment à ce qu’il appelle « l'abandon progressif de la distinction entre ce qui relève du domaine de la loi fixé par l'article 34 de la Constitution et ce qui appartient au domaine réglementaire » 215 . Plus généralement, le Conseil d’Etat constate que le droit mou– peut créer des conditions d’insécurité juridique 216 .

Comme sources de droit mou, nous avons pu répertorier : les dispositions sans portée juridique qui font partie de diverses propositions de loi ; la réglementation qui est généralement du ressort du Gouvernement ; la législation européenne, notamment les recommandations de la Commission européenne.

Aujourd’hui, dans le domaine économique, le concept de soft-law met l’accent sur une réalité en termes de pratiques à savoir les différentes actions menées par les entreprises ayant comme objet de faire face à l’inadaptation ou à l’inexistence des normes étatiques. Ces actions peuvent viser plusieurs objectifs, allant d’un complément de la législation à son remplacement. Le problème fait l’objet d’un intérêt particulier en France.

Le Premier-ministre, Dominique de Villepin demande en 2005 au député (UMP) Bernard Carayon un rapport sur les règles d’origine non étatique qui régissent la vie des affaires avec une force toujours croissante. Le Rapport, intitulé A armes égales 217 , souligne en particulier l’importance pour la présence des entreprises françaises à l’étranger des normes internationales. Il propose plusieurs pistes pour mieux faire entendre la voix de la France dans les grands débats européens et internationaux qui aboutissent à la production de normes.

- Entreprise et pouvoir

Le pouvoir d’une entreprise ne consiste aujourd’hui pas uniquement dans la valeur de ses acquis, mais également dans sa capacité à la produire de la richesse. Il semble que, dans ces conditions, les méthodes classiques d’évaluation de l’entreprise sont révisées et d’autres mesures viennent affiner l’analyse.

Ainsi, selon les statistiques de l’INSEE, la taille de l’entreprise est considérée en fonction du nombre d’employés : le critère du nombre d’employés est cependant controversé aujourd’hui. On observe que la taille des entreprises varie avec le secteur d’activité. Pour le secteur des services, par exemple, les petites entreprises représentent une part essentielle du chiffre d’affaires (72,9%), les moyennes entreprises sont le principal constituant des industries manufacturières, tandis que les grandes entreprises sont prédominantes dans les industries traditionnelles à forte intensité de capital. L’existence des start-up remet en question le rapport entre taille et chiffre d’affaires. De plus, les critères selon lesquels les économistes dressent des typologies diffèrent selon l’époque, ce qui rend encore plus difficile la définition de l’entreprise à partir de sa taille.

De plus en plus souvent, l’importance de l’entreprise est évaluée non plus selon une valeur absolue de sa taille, mais en fonction de valeurs relatives comportant plusieurs critères. On parle ainsi des entreprises structurantes pour une économie et pour une époque donnée (par exemple le sidérurgiste Darby en Angleterre au XVIIIe siècle, les sociétés Wendel ou Schneider en France au XIXe siècle ou Microsoft aux Etats-Unis aujourd’hui). Caractériser une entreprise de structurante est une manière de rendre compte de son importance dans ses rapports avec ses différents partenaires sur un territoire économique, de faire intervenir ici la valeur symbolique de sa qualification en accompagnant ainsi la valeur réelle du nombre d’employés.

La nationalité de l’entreprise – définie principalement en termes de droit, mais aussi de localisation, d’emploi et de culture – est une notion contestée aujourd’hui, notamment dans le cas des grands groupes. Dans tous les cas, la notion articule activité de l’entreprise et son encrage dans un espace économique national. Selon l’INSEE, l’économie nationale est « l’ensemble des unités résidentes sur le territoire économique national ».

La nationalité de l’entreprise est également un moyen de définition des rapports entre Etat et entreprise. Les principaux domaines de rencontre des compétences entre l’Etat et l’entreprise sont la question de l’emploi, celle de la croissance de l’économie nationale. Dans ce contexte, plusieurs domaines de questionnement : quel est l’impact de la concentration des multinationales sur la capacité de l’Etat à remplir son rôle de régulateur économique et social ; existe-t-il un conflit majeur entre intérêt public et intérêt privé, entre pouvoir public et puissance économique, du à la montée des entreprises multinationales ; quel impact peut avoir l’uniformisation des espaces économique régionaux et internationaux sur la nationalité de l’entreprise et sur ses rapports avec l’Etat 218 .

La guerre économique recadre les rapports entre l’entreprise et l’Etat selon le modèle d’ambiguïté existant entre le militaire et le politique. Les rapports entre entreprise et Etat s’instaurent symboliquement comme une concurrence et une conflictualité en termes de pouvoir et d’autorité, même si en réalité l’interdépendance constitue plutôt l’essence des relations entre les deux. Cette relation d’ambiguïté, ne l’oublions pas, est caractéristique au départ à l’économie de guerre.

Le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure, au niveau des pratiques, l’entreprise peut être un réel concurrent de l’Etat, voire des organisations internationales, et en quoi le paradigme de la guerre économique influence les rapports entre entreprise et Etat comme sources et détenteurs de pouvoir. Nous pensons que le concept de guerre économique renforce le pouvoir de l’entreprise par un renouvellement des concepts d’identité et de consensus et par les mesures mises en oeuvre pour leur réalisation. Comme dans la guerre, la peur économique – mesure de la perception du risque - créent de la solidarité autour du pouvoir économique, représenté principalement cette fois-ci non plus par l’autorité étatique, mais par l’entreprise.

J.-J. Boutaud tend à expliquer ce processus de transfert d’autorité :

« Dans une société en perte de vitesse idéologique, en crise de modèles eschatologiques, les entreprises s’affirmeraient comme les derniers territoires à pouvoir répondre à la quête identitaire du sujet. Ce qu’elles offrent ? Une culture, des valeurs et surtout un cadre mythologique où le monde du travail se libère des contingences pour parler à l’imaginaire. Trajectoire sensible dans les années 80, avec ses excès et dérapages. Le discours du patron faisant place au méta-discours de l’entreprise se donnant, sur le mode anthropomorphique, une image mythique et glorifiante. Son terrain est, alors, un champ de bataille où il faut apprendre à défendre ses couleurs, les menaces internes et externes), à vaincre (seuls les plus forts doivent survivre pour l’intérêt commun). Au paradigme de la guerre sauvage, primaire, vient se substituer l’image de la compétition. 219