Chapitre II : L’amour, la fantasia quand l’écriture de l’histoire se vit comme déchirement et consolation.

Il y a aussi dans L’amour, la fantasia une présence charnelle du discours, qui s’impose dans le récit historique et constitue celui-ci en une identité subjective originale. D’ailleurs cette chair de la parole a été sentie dès la sortie du roman par ses premiers lecteurs, notamment Jacques Berque qui l’a préfacé. Après le rappel de la phrase qui clôt l’œuvre, « J’entends le cri de la mort dans la fantasia », il termine sa préface sur une intuition qu’on pourrait qualifier de « glissantienne » :

‘ Ce discours, où l’on croit entendre les halètements d’une conscience déchirée, fait mieux que plier le français à ses véhémences. Il l’ emplit d’une sorte de latinité africaine. Un pas de plus ? Il se l’approprie, le transforme. Dirons-nous qu’il le rapatrie ? La réponse ne nous appartient pas. 405 ’De fait, la lecture de Jacques Berque met en avant le travail sur le matériau de la langue française, dans une série de termes qui mettent l’accent sur la force exercée, au sens physique du mot : « plier le français à ses véhémences », « l’emplir », enfin le « transformer », ce qui suppose une écriture mue par l’énergie d’une lutte et d’une confrontation, bien proche de ce qu’Édouard Glissant explique à propos de la poétique de la Relation. Cependant au-delà de la notion de transformation (du langage, s’entend, et non de la langue), qui désigne effectivement l’imprévu dans la création du discours d’Assia Djebar, celle de « rapatriement », qui implique un retour, est nettement plus délicate à accepter : quoiqu’elle soit formulée avec les précautions d’une interrogation, on ne peut que s’interroger à son tour sur l’origine que suppose un tel retour. Faudrait-il penser que l’écriture d’Assia Djebar nourrit le français de l’intérieur plutôt qu’elle n’en déplace ou détourne les usages ? On voit bien que le choix du mot rapatriement a quelque chose de malheureux tant il centre le travail de l’écrivain sur les seules langue et culture françaises, en contradiction avec ce que Jacques Berque postule néanmoins, à savoir une appropriation qui ne peut aller sans mise à mal… (il va de soi que cette mise à mal n’est pas à prendre pour un jugement de valeur : il s’agit de l’idée que toute œuvre nouvelle va contre les usages établis de la langue, c’est à dire contre les poncifs idéologiques, et qu’il ne saurait en être autrement pour qu’une œuvre soit créatrice !). D’un point de vue historique enfin, la recherche qui structure tout le roman est avant tout une recherche algérienne : la tentative de fonder une parole pour ceux qui se sont tus et celles qui se taisent encore. Il s’agit du travail de mise au monde d’un sujet algérien, provenant nécessairement de la rencontre violente avec le français.

Ainsi l’intuition première d’un halètement, qui se ferait entendre dans L’amour, la fantasia, nous semble devoir être prise au pied de la lettre. On a déjà observé dans le chapitre II de cette troisième partie comment le roman fait « entendre la voix dans son cri » (pages 217 et suivantes). La respiration spécifique qui soutient ce cri s’apparente effectivement au halètement, qui semble assez bien correspondre aux effets produits par la structure complexe et composite de l’œuvre : haleter, c’est souffler de manière saccadée, précipitée, sous l’effet d’une oppression ; inspiration et expiration y alternent créant du continu au sein même du discontinu. Ce halètement remplit le texte, se glissant entre les interstices qui séparent et relient les segments du récit. La caractéristique de la composition qui justifie une telle approche consiste dans le renvoi en écho que se font d’une part les exergues, les citations également, et le corps même de la narration d’autre part, on l’a vu. Cette fractalité de la composition est la forme même de l’enquête historique se saisissant des fragments de récit ou de description arrachés aux témoins de la guerre et les mettant en abîme dans le corps général du récit-commentaire. Mais il résulte également d’une telle composition une respiration particulière, où l’accumulation métrique et accentuelle crée littéralement le halètement. On retrouve ce halètement qui est la ponctuation de l’œuvre, aussi bien à l’échelle de la page qu’à celle des chapitres et de l’organisation d’ensemble. Si on s’en tient au fait que L’amour, la fantasia interroge la possibilité même de la prise de parole d’un sujet dans l’histoire algérienne, chaque chapitre constitue une des potentialités de cette parole : autobiographie, chronique historique, témoignage direct ou rapporté, où la narratrice laisse alterner sa voix et celle d’autrui, les unes aux autres enlacées et se répondant d’un chapitre à l’autre. C’est qu’il ne s’agit strictement ni de faire l’histoire de la conquête de l’Algérie puis de sa guerre d’Indépendance, ni l’histoire des femmes arabo-berbères recluses et vouées au silence imposé, ni celle, particulière, de la narratrice retraçant son parcours, mais plutôt de faire entendre un même cri dans le silence et de faire émerger ce cri et ce silence de la parole qui s’exerce dans le récit. Les séquences narratives apparaissent alors elles-mêmes comme des groupes accentués à leurs « extrémités », et se répondent les unes aux autres par reprise et écho. Un exemple le montrera : la première phrase du premier chapitre de L’amour, la fantasia met en scène une main qui guide : « fillette arabe allant pour la première fois à l’école, un matin d’automne, main dans la main du père » (p.15) ; la dernière phrase du chapitre reprend et réoriente cette entrée en matière en projetant la fillette dans la femme devenue adulte : « ma fillette me tenant par la main, je suis partie à l’aube » (p.17). Le chapitre suivant s’ouvre sur une phrase nominale qui se juxtapose syntaxiquement et sémantiquement à la précédente : « Aube de ce 13 juin 1830, à l’instant précis et bref où le jour éclate au-dessus de la conque profonde » (p.18). Bien que le cours du récit ait dévié de l’autobiographie au récit historique, la parole tient la tension, s’étire d’une séquence à l’autre, et assure le lien rythmique du roman.

Cette parole, de plus, est mise en scène tout au long des passages proprement historiographiques de L’Amour, la fantasia, notamment par des formule performatives, mais aussi de nombreuses questions soulevant la difficulté à trouver sa voix. On verra ci-dessous tout d’abord comment la récurrence des formules performatives 406 , notamment en début de roman, montre d’évidence que le roman d’Assia Djebar associe écriture de l’histoire et recherche d’une voix propre.

‘(p. 20)A mon tour j’écris dans sa langue…

(p. 20)

Je m’imagine, moi, que la femme de Hussein a négligé sa prière de l’aube et est montée sur sa terrasse.

(p.33)

Je recueille scrupuleusement l’image, deux guerrières entrevues de dos ou de biais, en plein tumulte, par l’aide de camp à l’œil incisif.

(p. 88)

Je reconstitue, à mon tour, cette nuit – « une scène de cannibales », dira un certain P. Christian, …

(p. 95-96)

Près d’un siècle et demi après Pélissier et Saint-Arnaud, je m’exerce à une spéléologie bien particulière puisque je m’agrippe aux arêtes des mots français – rapports, narrations, témoignages du passé.

(p. 165)

Chérifa ! je désirais recréer ta course : dans le champ isolé, l’arbre se dresse tragiquement devant toi[…] Les mots que j’ai cru te donner s’enveloppent de la même serge de deuil que ceux de Bosquet ou de Saint-Arnaud….

(p. 191)

Dire à mon tour. Transmettre ce qui a été dit, puis écrit. Propos d’il y a plus de un siècle, comme ceux que nous échangeons aujourd’hui, nous, femmes de la même tribu.

(p. 204)

Les vergers brûlés par Saint-Arnaud voient enfin leur feu s’éteindre, parce que la vieille aujourd’hui parle et que je m’apprête à transcrire son récit. ’

Or cette performance de la parole poétique porte également la marque d’un effort, qui se concrétise dans le questionnement, régulier, sur le matériau historique à exploiter et à prendre en compte. Ce dernier n’apparaît en effet pas comme une donnée franche, il renvoie sans cesse à un vécu qui se dérobe, et suscite perpétuellement une mise en doute de la parole historique. Pour en donner un aperçu, on peut juger utile de citer un certain nombre de passages qui illustrent clairement la récurrence de la préoccupation portant sur le langage ou plus exactement sur la validité de la prise de parole par rapport à l’événement passé :

‘(pp. 19-20)Des milliers de spectateurs, là-bas, dénombrent sans doute les vaisseaux. Qui le dira, qui l’écrira ? Quel rescapé, et seulement après la conclusion de cette rencontre ? […]

A mon tour, j’écris dans sa langue, mais plus de cent cinquante ans après. Je me demande …

(p. 33)

… Mais pourquoi, au-dessus des cadavres qui vont pourrir sur les successifs champs de bataille, cette première campagne d’Algérie fait-elle entendre les bruits d’une copulation obscène ?

(p. 57)

Je songe, moi, à ceux qui dorment, en ces instants, dans la ville… Qui chantera plus tard cette agonie de la liberté, quel poète, animé d’une espérance entêtée, pourra regarder jusqu’au terme de cette dérive ?

(p.60)

Mais que signifie l’écrit de tant de guerriers, revivant ce mois de juillet 1830 ? Leur permet-il de savourer la gloire du séducteur, le vertige du violeur ? Ces textes se répandent dans un Paris louis-philippard, loin d’une terre algérienne où la reddition a légitimé assez vite toutes les usurpations, des corps comme des signes. Leurs mots, surgis du passé, me paraissent queue de comète éclairant un ciel définitivement troué.

(p. 67)

La publication posthume de ces écrits entretient le prestige de ces auteurs, alors qu’ils décrivent le ballet de la conquête sur notre territoire.

Quel territoire ? Celui de notre mémoire qui fermente ? Quels fantômes se lèvent derrière l’épaule de ces officiers qui, une fois leurs bottes enlevées et jetées dans la chambrée, continuent leur correspondance quotidienne ?

(p. 73)

L’indigène, même quand il semble soumis, n’est pas vaincu. Ne lève pas les yeux pour regarder son vainqueur. Ne le « reconnaît » pas. Ne le nomme pas. Qu’est-ce qu’une victoire si elle n’est pas nommée ?

(p. 91)

Je ne sais, je conjecture sur les termes des directives : la fiction, ma fiction, serait-ce d’imaginer si vainement la motivation des bourreaux ?

(pp. 95-96)

Près d’un siècle et demi après Pélissier et Saint-Arnaud, je m’exerce à une spéléologie bien particulière, puisque je m’agrippe aux arêtes des mots français – rapports, narrations, témoignages du passé. Serait-elle, à l’encontre de la démarche « scientifique » d’E. F. Gauthier, engluée d’une partialité tardive ?’

Les très nombreuses questions portent à la fois sur l’interprétation des archives et le relais de la parole historique à prendre : en effet, interpréter les archives, c’est nécessairement greffer son dire sur elles, et se mettre à son tour à énoncer le passé. La lancination des questions suggère, au-delà du souci de validité historique propre à toute recherche scientifique, que ce travail s’opère dans la souffrance de la mémoire bâillonnée. Il y a une résistance matérielle, c’est à dire émotionnelle, à la formulation et à l’essor de la parole ; d’où la métaphore de la spéléologie liant à l’anamnèse l’effort presque physique de recherche dans les récits du passé. On saisit par exemple d’autant mieux le choix du récit de l’enfumage des Ouled Riah dans les grottes de Nacmaria, comme moment-clé de la violence criminelle et guerrière infligée aux Algériens, que l’exhumation de l’événement se fait littérairement et littéralement par un même effort d’exploration dans les profondeurs de l’oubli (ou de la censure de l’horreur) et de la roche…

Il apparaît ainsi que l’écriture littéraire de l’histoire algérienne ne saurait être « scientifique » ou « objective » - de telle sorte que la question de la dernière citation ci-dessus est plutôt une réponse qu’une interrogation, nonobstant le caractère péjoratif ou dénigrant du participe « englué » - puisque son enjeu majeur est de donner une voix, autrement dit une subjectivité, à un peuple martyrisé. Mais par conséquent le récit poétique revient sans cesse sur la contradiction du projet de L’amour, la fantasia, en ce qu’il est un projet individuel, lié à l’aventure unique d’une algérienne s’emparant de la langue de l’ennemi pour écrire, et en même temps une tentative résolue de création solidaire, offrant un espace de parole au groupe, figuré par quelques personnages incarnés dans les « Voix » du roman. Cette contradiction est fondatrice. Elle reprend au fond l’idée, déjà énoncée plus haut, que le constat d’échec ou d’absence de valeur pour le collectif, parce qu’il est malgré tout une prise de parole, permet au sujet de prendre son essor. En effet, la voix romanesque dans cette œuvre assume d’être unique dans son projet poétique, tout en portant par son récit le destin d’une communauté féminine de souffrance et de lutte, mais aussi d’amour. Ces dimensions diverses de la parole historique et littéraire s’observent, dans L’amour, la fantasia, grâce au dialogue qui s’opère entre les passages de réécriture et d’introspection poétiques servant de contrepoint 407 au récit événementiel et ceux qui se prêtent au recueil des témoignages, jusqu’à celui très particulier de Pauline Rolland, institutrice française déportée à Oran par le régime dictatorial de Napoléon III.

Ce témoignage de Pauline Rolland, tout d’abord, qui pourrait sembler incongru à la fin de L’amour, la fantasia, où il n’a été question que de la colonisation militaire et du peuple algérien, vient en fait ouvrir l’horizon d’une fraternité possible, tout en clôturant la recherche documentaire. D’ailleurs la présence du chapitre qui lui est consacré, « PAULINE… », se justifie par un compagnonnage fictif et poétique avec Haoua, la courtisane assassinée du chapitre suivant, « LA FANTASIA ». La concordance des dates, 1852, déportation et mort de l’une, assassinat de l’autre, sert peut-être de prétexte à les assembler comme un diptyque romanesque. Mais de façon plus essentielle, c’est la parole féminine, enfin récoltée dans le passé, et porteuse d’émotions vécues, qui marque un achèvement provisoire de la quête historique. Parole de Pauline Rolland :

‘En Kabylie, […] j’ai vu la femme bête de somme et l’odalisque de harem d’un riche. J’ai dormi près des premières sur la terre nue, et près des secondes dans l’or et la soie… » 408 ’Parole de Haoua, rapportée par Eugène Fromentin, et citée par Assia Djebar :

‘O mon ami, je suis tuée ! 409 ’Il n’importe pas beaucoup, à ce stade du roman que l’une parle en français, l’autre en arabe ou en berbère, tant l’œuvre fait valoir une solidarité d’émotion. Là se situe véritablement la recherche historique de L’amour, la fantasia, dans le dépassement d’un conflit culturel et historique symbolisé par l’expatriation de la narratrice dans la langue étrangère qu’est le français, par l’invention, le temps de la lecture, d’une possibilité de connivence, où la langue d’écriture adoptée ne soit plus d’aliénation, mais le lieu d’invention subjective d’une rencontre. Le cri féminin comme ralliement, et non plus incapacité de parole, se comprend à la fin de l’œuvre comme un mode de célébration, ce qui permet rétrospectivement de saisir le lien rythmique entre tous les contrepoints cités précédemment. Ainsi en va-t-il pour Pauline Rolland :

‘En fait, elle [Pauline Rolland] n’a plus quitté l’Algérie sinon pour délirer…Notre pays devient sa fosse : ses véritables héritières – Chérifa de l’arbre, Lla Zohra errante dans les incendies de campagne, le chœur des veuves anonymes d’aujourd’hui – pourraient pousser , en son honneur, le cri de triomphe ancestral, ce hululement de sororité convulsive ! 410 ’Dans cette optique de la parole historique se décèle ce qui rapproche et éloigne en même temps les deux romans algériens de cette étude. Dans La prise de Gibraltar, la célébration de la communauté est controversée, tiraillée ; dans L’amour, la fantasia, il y a un parti pris en faveur de la communauté, féminine (ce qui dépasse la frontière de l’Algérie, comme le montre l’exemple de Pauline Rolland), qui sous-tend la quête historique : on peut même parler d’une valorisation sans équivoque des femmes unies dans une fraternité (leur « sororité »). Son éthique n’est pas polémique. Et sa poésie, au plus près de l’étymologie, est action de créer du vivant, ou de le restaurer. C’est la raison pour laquelle la série des courts chapitres servant de contrepoint au récit (que nous avons déjà cités en note, page précédente) revient sur le cours de ce dernier comme pour l’accompagner d’un récitatif de célébration, qui donne sa couleur déclamatoire à l’œuvre.

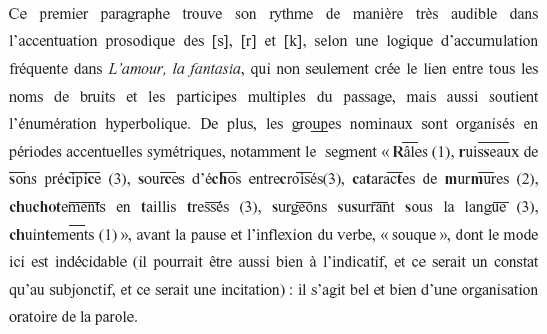

Par exemple, « SISTRE » qui clôt le récit des noces de Mazouna se présente comme un poème d’énumération, tout entier bâti sur la déclamation de périodes croissantes avant une retombée progressive du souffle et du développement syntaxique, dont la confrontation du premier et du dernier paragraphes permet de mesurer le jeu :

‘1° Long silence, nuits chevauchées, spirales dans la gorge. Râles, ruisseaux de sons précipices, sources d’échos entrecroisés, cataractes de murmures, chuchotements en taillis tressés, surgeons susurrant sous la langue, chuintements, et souque la voix courbe qui, dans la soute de sa mémoire, retrouve souffles souillés de soûlerie ancienne. 411 ’

Cette fin du court chapitre « SISTRE » marque par sa brièveté et sa parataxe nominale la retombée de l’envolée oratoire, mais elle maintient là encore l’accentuation prosodique, et l’emphase métaphorique, avec l’ « or broché du silence ». Or la même logique de célébration que celle du cri-gémissement amoureux qui bat, est à l’œuvre dans les passages reprenant et synthétisant l’engagement de la narratrice dans sa recherche historique. Ainsi le court chapitre intitulé « BIFFURE… », dès le début du roman, donne le ton, le même ton :

La prise de l’Imprenable… Images érodées, délitées de la roche du Temps. Des lettres de mots français se profilent allongées ou élargies dans leur étrangeté, contre les parois des cavernes, dans l’aura des flammes d’incendies successifs, tatouant les visages disparus de diaprures rougeoyantes…

[…]

Hors du puits des siècles d’hier, comment affronter les sons du passé ?… Quel amour se cherche, quel avenir s’esquisse malgré l’appel des morts, et mon corps tintinnabule du long éboulement des générations aïeules.

413

L’implication du corps, tendu vers l’écoute des sons du passé, est signifiée par le travail prosodique et oratoire, autant que par l’évocation du désir amoureux, qui est son devenir. Dans ce discours qui est aussi un chant, on suit donc un projet historique subjectif qui est celui d’une consolation et d’une réparation, beaucoup plus que d’une libération. Ainsi se comprend d’ailleurs le constant parallèle – qui ne peut manquer de faire controverse - qu’établit le roman entre ces deux corps à corps que sont la brutale guerre de conquête d’une part, l’érotique lutte intime d’autre part, soit le viol et l’amour.