Une situation diglossique

Le français est la « langue d’expression officielle » de la République du Mali. Cette langue, héritée de la colonisation, est la langue de l’administration et du droit. Elle a longtemps été la seule langue de l’enseignement public, et sa maîtrise reste la condition de l’accès à l’emploi formel. Le français est pourtant très peu parlé : les évaluations du nombre effectif de francophones se situent autour de 8-10% de la population (CANUT, C. 1996 : 56) 10 .

La tension entre le statut dominant du français et sa très faible extension permet de caractériser la situation du Mali comme diglossique 11 . En effet, Gérard Dumestre présente ainsi la situation sociolinguistique du Mali.

‘Ce pays vit le paradoxe d’être partagé entre une langue qui a tous les « status » et pour ainsi dire un « corpus » quasi nul, et des langues, qui à l’inverse ont un « corpus » maximal, et un « status » à peu près nul (DUMESTRE, G. 1994a : 3).’La notion de « status », empruntée à Robert Chaudenson, désigne le degré de reconnaissance, d’officialité d’une langue (CHAUDENSON, R. 1991). Celle de « corpus » renvoie à l’extension en termes d’usages 12 .

Le français domine effectivement en termes de statut. En tant que langue officielle, il est la langue dans laquelle s’expriment publiquement les autorités politiques dans les circonstances les plus solennelles. Comme langue écrite par excellence, il s’agit aussi de la seule langue de la grande majorité des journaux et des livres. L’acquisition du français est étroitement liée à la scolarisation, et ne concerne qu’une part limitée de la population. Pour ce qui est des interactions orales, on constate que son extension est très limitée. Dans ce contexte où ses usages sont restreints à des cadres formels, on comprend que le français du Mali présente peu de particularités, n’ayant pas connu une vernacularisation comparable au français de Côte-d’Ivoire (CANUT, C. & DUMESTRE, G. 1993 : 222).

Quelles sont les langues parlées ? Sur l’ensemble du territoire malien, on recense une vingtaine de langues. Comme le signalent C. Canut et G. Dumestre, l’imprécision de ce dénombrement tient d’une part à l’absence d’inventaire définitif, d’autre part à la difficulté à établir une distinction entre langue et dialecte.

Quatre grandes familles linguistiques dominent 13 : la famille mandé, qui comprend l’ensemble mandingue (composé de parlers largement intercompréhensibles, bambara, dioula, maninka, khasonké) et d’autres langues, notamment le soninké et le bozo ; la famille voltaïque (sénoufo, minyanka, bwamu) ; la famille ouest-atlantique (peul) ; la famille afro-asiatique (le tamasheq et le hassaniya). Deux langues posent des problèmes de classification : le dogon, (selon C. Canut, il a été récemment rattaché à la famille ouest-atlantique, dite aussi Niger-Congo) et le songhay, non classé.

Ces langues ont des caractéristiques et des extensions variables. Certaines sont transnationales, comme le peul, dont l’aire d’extension couvre une grande partie de l’Afrique sahélienne, ou comme le mandingue, qui sous diverses formes est compris, en plus du Mali, dans le nord de la Côte d’Ivoire, à l’ouest du Burkina Faso, en Guinée Conakry, à l’est du Sénégal. Le peul, le songhay et le bambara sont des langues véhiculaires dans différentes régions du Mali.

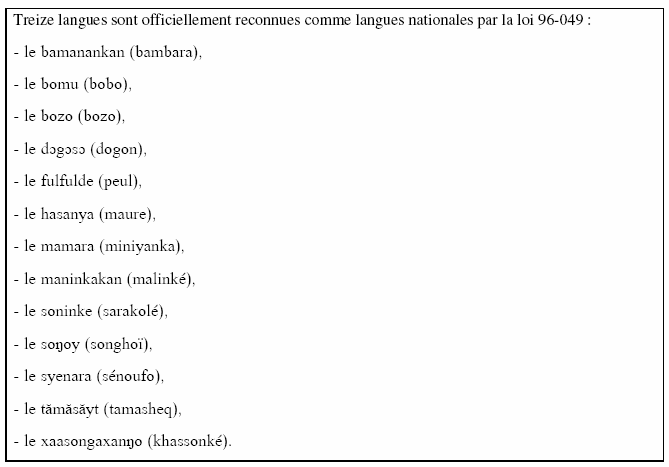

Certaines de ces langues ont obtenu le statut de langues « nationales » 14 , officiellement reconnues depuis le décret n° 85/PG du 26 mai 1967, et dont nous donnons la liste dans l’encadré 1.

L’article 25 de la Constitution actuelle, qui stipule que « le français est la langue d’expression officielle » du Mali, ajoute immédiatement que « la loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales ». La liste des langues nationales du Mali comprend 13 langues depuis la loi 96-049 du 20 août 1996 « portant modalité de promotion des langues nationales ».

Les langues nationales apparaissent dans le texte de loi dotées d’un statut ambigu, l’Etat s’engageant à assurer leur « promotion » et leur « officialisation », tout en les distinguant du français seule langue officielle. L’article 2 de cette loi stipule que l’Etat « reconnaît aux collectivités et aux citoyens le droit d’initier ou de participer à des actions de promotion de ces langues ». L’article 3 est à peine plus précis, renvoyant à des décrets la fixation des « modalités de leur transcription et de leur introduction dans les programmes d’enseignement ainsi que celles de la traduction et de la diffusion des textes officiels dans [ces] langues ». Le travail linguistique évoqué ici (notamment la fixation d’une orthographe officielle) constitue l’essentiel des acquis de cette politique, avec l’introduction de certaines de ces langues dans le système éducatif formel, que nous étudierons plus en détail ci-après.

Cette liste rend sensible un problème important, celui de la variation du nom des langues, qui traduit souvent une variation de point de vue (extérieur ou intérieur) associée à l’expression de valeurs (CANUT, C. 2000). Pour ce travail, nous avons retenu l’appellation « bambara » pour la langue (et pour le groupe ethnique 15 ), qui correspond à une désignation extérieure de ce que les locuteurs désignent comme « bamanankan », la langue des Bambara. Le choix du terme se justifie par l’usage qui en est fait le plus souvent dans le domaine français - les dictionnaires et la grammaire auxquels nous recourons utilisent ce terme (BAILLEUL, C. 1997 ; DUMESTRE, G. 2003). Notons qu’en français les désignations de la langue comme « bamanankan » et de l’ethnie comme « bamanan » sont également attestées.

Dans la liste officielle des langues nationales, le bambara apparaît comme une langue nationale comme les autres, ne devant sa première place qu’à l’ordre alphabétique. Pourtant, le trait saillant de l’évolution de la situation sociolinguistique est bien sa position dominante, de plus en plus affirmée.