Les recettes : descriptions localisées et modes d’emploi

Dans l’exemple cité plus haut du cahier de Madou, les recettes apparaissent bien comme les éléments d’un savoir constitué. Nous avons souligné dans la description le caractère analytique des discours radiodiffusés dans ce domaine, les tradi-thérapeutes procédant par ordre, l’ordre des parties de la plante en l’occurrence. Un tel dispositif est unique dans les modes de notation des recettes rencontrées. Celles qui sont consignées dans les cahiers semblent l’être plutôt au hasard des rencontres, et sont plus souvent identifiées par l’individu qui les a fournies ou par leur usage médicinal que par la plante utilisée (une exception semble être la feuille de Molobali Diallo, qui procèderait par plante, mais la lecture difficile de ce document ne permet pas de conclure avec certitude).

Les recettes observées sur les cahiers sont souvent loin du modèle, scolaire et savant, de celles consignées par Madou Camara.

Une première forme de contextualisation peut être repérée dans la formulation d’une recette qui figure sur le « cahier de souvenirs » de Ganda Camara, que nous citons ici (en orthographe et ponctuation originale).

‘« Koro N’Kε » [le beurre de l’arbre « koro » 394 ], les racines de boyayo [bwabayayo] 395 et le miel mélangé. ensuite massé ton appareil reproducteur ça le rend résistible (Annexe 6, cahier 5, p. 14).’La deuxième personne du singulier renvoie à un interlocuteur neutre. La mise à distance graphique du bambara par l’usage des guillemets (procédé sur lequel nous reviendrons en 3.2.2.4, qui n’est ici pas systématique : le terme suivant y échappe) signale une perspective dans laquelle l’usage du terme vernaculaire se fait par défaut.

Ce souci de préciser l’usage de noms de plantes souvent associé à des habitude locales apparaît aussi dans une recette notée par Moussa Coulibaly dont voici la transcription (orthographe rétablie) et la traduction.

‘Gorogoro sisilen ka o mugu bɔ’ ‘O ni cefereke ni dɔw’ ‘Ko a ma diro o gili bε’ ‘foroki k’a kε a la’ ‘ Traduction : ’ ‘L’arbre « gorogoro » 396 pilé pour en extraire la poudre,’ ‘Celui-ci et le « cefereke 397 » que certains’ ‘appellent « diro », sa racine est à ’ ‘détacher et on l’ajoute.’Le nom d’un arbre est indiqué par deux homonymes, reliés par l’expression « que certains appellent », ce qui montre le souci qu’a Moussa Coulibaly de rendre son texte compréhensible par d’autres que lui (dans la perspective d’un aide mémoire strictement personnel, la seule notation du terme qui lui est le plus familier suffirait).

La recette amène généralement à choisir un nom parmi plusieurs dénominations éventuellement possibles. Le simple fait de noter les noms des arbres est un processus qui modifie le savoir médicinal. Notons que certains enquêtés se cantonnent à cette notation des noms, comme aide-mémoire de l’ensemble de la recette sur un cahier 398 , ou comme désignation sur des étiquettes 399 .

Pourtant, les recettes de Moussa Coulibaly comportent par ailleurs des indices d’une indexation locale forte.

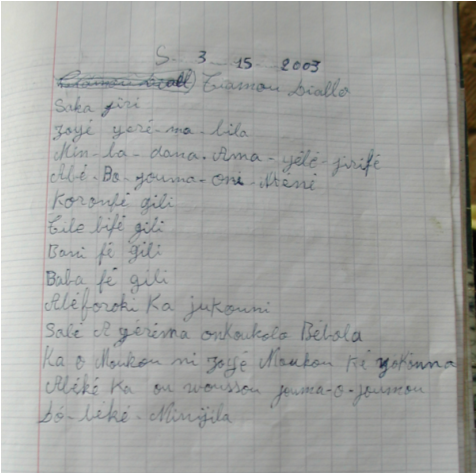

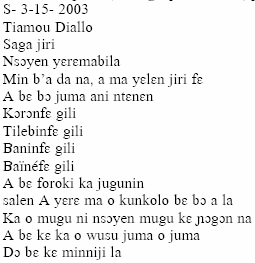

Ainsi, observons une de ses recettes, qui apparaît deux fois dans ses écrits (sur un cahier puis recopiée sur le carnet de secrets).

- Doc. 10 Les poins cardinaux dans une recette de Moussa Coulibaly

Elle est intitulée selon son usage du nom de la personne, un pasteur peul, qui la lui a communiquée. Intéressons nous aux formes de localisation spatiale des points cardinaux cités dans cet ordre : est, ouest, nord et sud. L’est et l’ouest sont rendus par des termes bambara compréhensibles par tous, mais le nord est désigné comme « du côté du grand fleuve ». Ce premier idiotisme renvoie à la désignation du « grand fleuve » comme le Niger, localisation qui suppose que l’on se trouve au sud du Niger. Cela circonscrit l’espace où se situe le locuteur, assez largement dans la mesure où toute la zone au sud du Niger, jusqu’à la frontière ivoirienne, se définit ainsi. En revanche, l’expression qui désigne le sud comme « du côté du fleuve ».

A propos des objets magiques, Jean Bazin relève que :

‘Un boli n’est pas définissable par une recette ; il a une identité qui peut être évoquée par des récits (…). Ce n’est pas un objet fabriqué par un travail, c’est le résultat d’une histoire locale concrète, des découvertes et des adjonctions diverses faites par des générations successives d’ « experts » [qui en tirent] des produits toujours uniques (BAZIN, J. 1996).’Certes, dans le cas des médicaments traditionnels, cette singularité est moins affirmée, mais la recette transmise oralement comprend souvent des notations qui renvoient à un contexte très localisé. Par ailleurs, la forme de la recette peut être adoptée sans que la volonté de publicité soit assumée, le scripteur soucieux de conserver pour lui des « trucs » qui se donnent comme des secrets recourant alors volontairement à des procédés cryptiques.