2-1-b- Définitions conceptuelles des émotions

« Tout le monde sait ce qu’est une émotion, jusqu’à ce que vous lui demandiez de la définir » (Fehr et Russel, 1984 in V. Christophe, p.11)

Devant la difficulté à définir les variations émotionnelles, de très nombreuses classifications et définitions ont été proposées par les chercheurs, essentiellement en fonction de leurs propres préoccupations scientifiques.

L’expérience émotionnelle peut, de manière globale, se dissocier en deux ressentis opposés que sont l’expérience de plaisir ou de déplaisir : en effet, les événements déclenchant une émotion revêtent tout d’abord un aspect attractif ou répulsif à nos yeux, puis se spécifient par la suite. Wundt (1913) 15 propose une autre dichotomie : les dimensions d’excitation et d’apaisement peuvent en effet recouper en partie cette première distinction.

L’émotion constitue ainsi un état affectif associé à des sensations de plaisir ou de déplaisir, c’est-à-dire liée à la tonalité agréable ou désagréable d’un événement.

Etudier les émotions, c’est faire le choix de s’intéresser à ses modalités, à ses fonctions ou bien comme nous à ses effets sur les comportements individuels et leurs retentissements sociaux.

- La perspective physiologique (James, 1884 ; Cannon, 1927) a mis en avant le rôle de l’activation physiologique dans le déclenchement et le déroulement du processus émotionnel. Cette perspective considère l’émotion comme la résultante exclusive de manifestations somatiques.

James (1884) illustre ce propos par une situation de danger : si nous rencontrons un ours (stimulus), nous nous mettons à courir pour fuir le danger (changements physiologiques). Nous ressentons la peur (émotion) dès lors que nous avons perçu les changements physiologiques inhérents à la course.

Nous pouvons résumer cette illustration par le fait que : « nous avons peur parce que nous nous enfuyons ».

Selon l’auteur, nous réagissons par réaction réflexe, génétiquement programmée et antérieure à toute conscience ; ce sont les changements physiologiques qui font émerger l’émotion.

Cannon (1927) se distingue de James en inversant le rapport de causalité dans le processus émotionnel : le ressenti émotionnel serait antérieur aux manifestations physiologiques.

Pour reprendre l’exemple de l’ours, Cannon résume sa position par le fait que : « nous nous enfuyons parce que nous avons peur ».

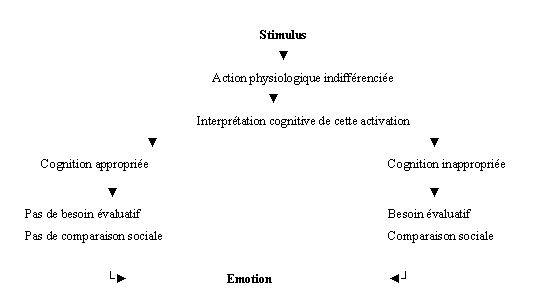

- La perspective cognitiviste (Schachter, 1962 ; Valins, 1966 ; Lazarus, 1980 ; Scherer, 1982 ; Frijda, 1986 ; Mandler, 1992) a pointé le rôle des processus cognitifs dans l’élaboration des émotions.

Selon ces auteurs, l’activation physiologique est une composante nécessaire mais non suffisante pour déterminer l’émotion ressentie, et nécessite une activation cognitive.

Cette conception s’appuie sur une expérience de Marãnon (1924), particulièrement démonstrative : après une injection d’adrénaline à des sujets, ceux-ci ressentent « une simple perception subjective de certains troubles somatiques qui font naître chez eux une sensation émotive indéfinie », et donc difficilement caractérisable. Ainsi, afin d’obtenir un type précis d’état émotionnel, les modifications périphériques de l’organisme ne suffisent pas. Les facteurs cognitifs sont indispensables à toute formulation d’émotion.

A cette activation physiologique, il s’agit d’associer en parallèle un mode de cognition (approprié ou non à cet état d’activation).

Nous pouvons nous interroger sur ce partenariat nécessaire quant aux ressentis émotionnels éprouvés par les personnes âgées démentes. Le soignant peut alors faire office de « béquille verbale », voire de « béquille cognitive », afin que puisse se traduire l’émotion.

Valins (1966) note un désaccord avec Schachter, en relevant le caractère non indispensable d’indices physiologiques pour induire une émotion.

Il effectue une expérience démontrant que la simple croyance d’être activé physiologiquement constitue un fait suffisant pour déclencher une émotion :

Valins soumet des sujets masculins au visionnage de photographies de femmes nues. Des sons préenregistrés de battements cardiaques sont diffusés dans la salle de visionnage.

Au premier groupe de personnes expérimentées (sujets naïfs) a été donné de fausses explications : l’étude est prétendument centrée sur les réactions physiologiques à des stimulus émotionnels ; les sujets croient leurs battements cardiaques enregistrés et diffusés.

Un second groupe (groupe témoin) est au contraire au courant du fait que les battements cardiaques diffusés ont été préenregistrés.

Lors du visionnage, les sujets sont soumis à l’écoute d’un rythme cardiaque, ralenti pour cinq diapositives et stables pour cinq autres.

Les résultats de cette expérience montrent que les photographies sélectionnées par les sujets naïfs comme étant les plus attrayantes correspondent à celles qui ont été sélectionnées lors d’une écoute accélérée de rythme cardiaque. Le groupe témoin, averti de la manipulation expérimentale, n’a été que faiblement influencé par l’écoute des battements cardiaques dans leur choix photographique.

L’étude signale que l’influence est telle que les sujets naïfs, questionnés à nouveau un mois après l’expérience, maintiennent généralement leurs choix initiaux concernant les photos jugées les plus attrayantes.

Il est donc possible de manipuler et orienter l’émotion déclenchée chez le sujet soumis à l’expérimentation.

La mise en avant du contexte environnemental dans l’expression des émotions est pointée dans la théorie relationnelle de Lazarus (1980). Cette théorie repose sur une expérience qu’il a produite auprès de sujets visionnant une scène rituelle de circoncision aborigène.

Les images déclenchaient toutes des réactions émotionnelles très vives, mais celles-ci variaient en fonction du message explicatif accompagnant oralement la scène filmée.

Trois catégories de commentaires ont été proposées à différents observateurs :

- des sujets visionnant le reportage avec un commentaire très « positif », argumentant le caractère rituel et non douloureux de l’acte de circoncision,

- des sujets visionnant le documentaire avec un commentaire particulièrement technique et descriptif de la scène filmée,

- des sujets visionnant le reportage avec un commentaire soulignant l’aspect douloureux et traumatique de ce rituel.

Ces derniers sujets ont montré des réactions émotionnelles beaucoup plus intenses et manifestes. Lazarus en conclut donc que l’intensité de nos réactions émotionnelles varie en fonction de notre culture, de notre personnalité et du contexte dans lequel nous nous trouvons.

L’environnement social de l’individu constitue donc pour Lazarus un facteur déterminant de la nature et de l’intensité de l’émotion ressentie. L’interaction entre l’individu et son environnement produirait des types d’émotions largement influencés par le contexte social, les règles et normes d’usage.

Selon Scherer (1982), la décharge émotionnelle aurait comme fonction de nous permettre d’adapter nos comportements aux stimulations externes ou internes, dans le cadre d’une régulation homéostatique.

L’émotion comporte ainsi une fonction adaptative, soulignée par Frijda en 1986. L’émotion permet essentiellement de préparer le sujet à l’action en activant et planifiant des comportements adaptés, ce que Frijda nomme « la tendance à l’action », antérieure à la réalisation de celle-ci. Il cite deux exemples de ces préparations à l’action, que sont les impulsions d’approche et d’évitement (cité par V. Christophe, 1998).

Ces trois auteurs (Lazarus, Scherer et Frijda) se sont préoccupés essentiellement des fonctions de l’émotion, en soulignant comme caractéristique centrale son rôle adaptatif.

Selon Mandler (1992), l’émotion résulterait d’une succession d’interruptions et de bouleversements des comportements habituels, une sorte de chamboulement homéostatique détruisant l’équilibre en cours. Cela proviendrait d’un écart trop important avec les structures cognitives schématiques existantes du sujet. V. Christophe (1998) explique à ce propos les fondements de la théorie de la discordance (p.37) :

‘« S’il n’y a pas de congruence entre l’événement et les schémas cognitifs préexistants, l’évaluation conduit à l’interruption de la séquence comportementale en cours, déclenche une rupture dans le processus de traitement cognitif et entraîne généralement une émotion négative ».’Si l’émotion s’évalue en fonction du décalage entre les comportements habituels du sujet et l’arrivée d’une information nouvelle, elle ne peut être dissociée de notre expérience personnelle, de notre vécu et de notre culture qui modélisent indéniablement nos comportements et notre manière d’être. La socialisation tient ainsi un grand rôle dans la palette des émotions, et nos normes culturelles induisent des types d ‘émotions spécifiques. La nature même de l’émotion ressentie varie en fonction de nos rapports à notre environnement, au contexte social dans lequel nous évoluons. Pour Arnold (1950), l’émotion serait la résultante des pressions sociales de l’environnement qui détermineraient le type de configurations corporelles suscitées (cité par V. Christophe, 1998, p.41).

- La perspective évolutionniste (Darwin, 1872 ; Izard, 1977 ; Plutchik, 1980 ; Tomkins, 1980 ; Ekman, 1982) propose une approche biologique et adaptative de l’émotion.

Elle trouve sa source dans les travaux de Darwin, essentiellement basés sur la comparaison des expressions faciales à fonction communicative entre les hommes et les animaux. Son livre, intitulé « L’expression des émotions chez l’homme et l’animal », étudie l’évolution des expressions émotionnelles au cours de l’évolution de l’homme et la compare aux expressions comportementales observées chez les animaux.

Selon lui, « les expressions émotionnelles humaines seraient le reflet de la continuité de systèmes comportementaux complexes dérivés des autres espèces animales et correspondraient à une sorte de comportement rudimentaire, résiduel, d’un système comportemental plus complexe qui se serait modifié au fil de l’évolution » (V. Christophe, 1998, p.64).

Quatre importants auteurs contemporains se réclament de ce courant : Izard (1977), Plutchik (1980), Tomkins (1980) et Ekman (1982). Ils considèrent qu’il existe des émotions de base (nommées aussi émotions primaires ou émotions fondamentales), à caractère universel.

Le nombre d’émotions de base varie en fonction des auteurs (de 5 à 11). Elles ont été déterminées à partir de classements de photographies, de dessins, ou d’analyses du vocabulaire de sujets s’exprimant sur le type d’émotion ressenti. Leurs arguments se basent ainsi essentiellement sur des descriptions comportementales.

Tomkins (1980) distingue neuf émotions de base (intérêt, joie, surprise, anxiété, mépris, dégoût, honte, colère).

Plutchik (1980) en définit huit et décline à chacune d’elle une fonction particulière :

- Peur Protection

- Colère Destruction

- Joie Reproduction

- Tristesse Réintégration

- Acceptation Incorporation

- Dégoût Rejet

- Espérance Exploration

- Surprise Orientation

Les autres émotions se répartissent dans l’une de ces huit catégories en fonction de leur similitude avec l’une des émotions de base. Trois critères permettent de distinguer à quelle émotion de base elles se réfèrent :

- leur intensité (par exemple, la crainte est moins forte que la peur, qui est elle-même dépassée par l’effroi),

- leur degré de similitude (par exemple, l’anxiété et l’angoisse),

- leur polarité (par exemple, la tristesse s’oppose à la joie).

La théorie des deux niveaux de R. Plutchick s’est inspirée des travaux de Darwin en classant les émotions en deux catégories : les émotions naturelles (et universelles) et les émotions mélangées (en partie influencées par la culture). Ce modèle s’inspire de celui de la couleur, représentant les émotions à la manière d’une palette de peintre; comme les émotions, les couleurs peuvent, elles aussi, être pures ou mélangées et présentent les mêmes caractéristiques structurales que sont l’intensité, la polarité et la similarité. Cette conception a été durant le vingtième siècle particulièrement liée aux courants étudiant les expressions faciales, dont les présupposés étaient l’origine naturelle et l’aspect universel de l’émotion (se référer notamment aux travaux d’Ekman).

Ekman (1992) propose neuf propriétés nécessaires pour distinguer les émotions dites « de base » :

- elles sont constatées de manière universelle (sous réserve de certaines variabilités culturelles) et doivent se distinguer de par leur spécificité des autres émotions,

- Elles doivent pouvoir être détectées aussi chez d’autres espèces animales, car nous avons hérité de leurs expressions,

- Elles engendrent chacune des réactions physiologiques (rythme cardiaque, température cutanée,…),

- Les événements déclencheurs ayant entraîné l’apparition de ces émotions de base doivent être distincts et observés de manière universelle,

- Les réponses émotionnelles qui en découlent ou ses composantes sont nécessairement cohérentes et convergentes (excepté en cas de contrôle volontaire),

- Elles doivent impérativement être déclenchées rapidement (les réactions physiologiques interviennent en une fraction de seconde, à la différence des sentiments),

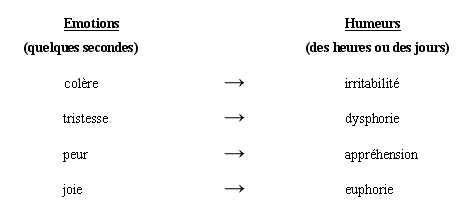

- Elles sont de courte durée (quelques secondes), à la différence des humeurs qui durent des heures, voire des jours,

- Elles peuvent être évaluées automatiquement, perçues de façon non raisonnée,

- Elles apparaissent spontanément et peuvent difficilement être évitées.

L’auteur admet cependant que d’autres travaux mériteraient d’être menés à ce sujet car ces caractéristiques ne seraient peut-être pas systématiques et exhaustives.

Ekman distingue en fonction de ses critères six émotions fondamentales : la joie, la surprise, la peur, le dégoût, la colère et la tristesse. Il ne nie pas le fait que nos expressions émotionnelles soient modulées par nos règles sociales, mais il pense que l’impact de notre culture n’influence que le choix des manifestations émotionnelles en fonction des circonstances appropriées, et non pas leur nature.

Ekman et Friesen ont ainsi élaboré une méthode d’analyse et de codage des mimiques faciales, nommée FACS (« Facial Action Coding System), déterminant un nombre précis d’unités d’action spécifiques à chaque émotion ; par exemple, concernant la colère, 60 unités d’actions ont été recensées.

Pour Ekman, l’émotion ne dure que quelques secondes, mais l’expérience subjective se prolonge.

Il propose ainsi le schéma suivant, afin de distinguer les émotions des humeurs :

Nous constatons que cinq émotions « de base » sont communes à Tomkins, Izard Ekman et Plutchik : la colère, le dégoût, la joie, la peur et la surprise. Les différences concernant les émotions non communes s’expliquent par des variations méthodologiques et certains critères adoptés pour définir les émotions de base.

La classification proposée par Ekman et Friesen (1975) 16 en émotions positives et négatives renvoie à la conception hédoniste (plaisir/déplaisir) des affects. Cette distinction entre expérience de plaisir ou de déplaisir fait référence aux travaux de S. Freud (1893) 17 : l’expérience de déplaisir serait associée à la mise en tension pulsionnelle, et l’expérience de plaisir constituerait alors le soulagement lié à la décharge des tensions accumulées.

Les émotions positives ont comme caractéristique de constituer un panel d’affects, difficilement distinguables en sous catégories. A l’inverse, les émotions négatives se différencient plus aisément en thématiques. Nous observerons ultérieurement la pertinence de ce constat dans notre partie expérimentale.

Les quatre types d’événements affectifs majeurs selon Ekman et Friesen (1975) 18 sont :

- les sentiments : amour, haine

- les émotions : joie, tristesse

- les humeurs : bonne humeur, mauvaise humeur

- les heurs et les malheurs

Ils peuvent se nuancer de par leur temporalité : ils constituent ainsi des réalités affectives occurrentes (telles que ‘être en colère’) ou dispositionnelles (telles que ‘être colérique’). Ces dernières correspondent à ce que l’on nomme plus généralement les traits de caractère, le terme d’émotion étant davantage attribué aux réalités affectives occurrentes.

Izard (1977) propose quant à lui une liste de neuf émotions fondamentales.

Nous les avons listées en décrivant la palette de nuances internes suggérées par d’autres auteurs et que chaque émotion de base englobe :

- la joie : du contentement à l’euphorie. Elle comprend l’apaisement, le contentement, la sérénité, la gaieté et l’euphorie.

- la surprise : de l’étonnement à la stupéfaction

- la peur : de l’inquiétude légère à la panique. Elle comprend la méfiance, l’inquiétude, l’affolement, l’effarement, la consternation, l’effroi, la terreur et la sidération.

- la colère : de la simple contrariété à la rage. Elle comprend l’embêtement, la contrariété, la perturbation, l’agacement, l’énervement, le mécontentement et la rage.

- l’angoisse : de la préoccupation à l’oppression. Elle comprend la préoccupation, l’appréhension, l’inquiétude, l’anxiété et l’oppression.

- la tristesse : de la peine au désespoir. Elle comprend la gêne, la peine, la plainte, le chagrin, le mal-être, l’abattement, le désarroi, la désolation et le désespoir.

- le dégoût : de la simple répulsion à l’écœurement

- le mépris : de la froideur à l’indifférence. Il comprend le détachement, la froideur, l’indifférence et la vulgarité.

- l’intérêt : de la curiosité à l’empathie. Il comprend la concentration, le sérieux, l’attention, la curiosité, la sociabilité, la réceptivité, la complicité et l’empathie.

Lorsque la dissimulation d’un affect s’avère impossible, Cosnier (1994) parle de ratés de la vie émotionnelle. Selon Seligman (1975) 19 , des états dépressifs ou de désespoir seraient provoqués par l’incapacité des sujets à contrôler et maîtriser une situation désagréable, qui apparaîtrait dès lors comme inexorable. L’écart entre nos attentes et la réalité serait alors à l’origine des émotions.

Le vocabulaire des émotions ne traduit qu’une infime partie de la richesse de la vie affective. Les noms d’émotions ne peuvent donc pas inclure l’infinité des émotions fugaces et subtiles que nous ressentons, mais décrit cependant des réalités distinctes ; Spinoza (1667) 20 et Malebranche (1675) 21 comparent le vocabulaire des émotions aux couleurs : il existe des nuances, des teintes de couleurs, mais elles appartiennent toutes à des dominantes connues et catégorisées.

La théorie des émotions d’Ekman (1982) 22 a repris cette classification imagée à la manière de la palette de couleurs d’un peintre : à partir des quatre couleurs fondamentales, le peintre obtient toutes les nuances ; de la même manière, Ekman décline différentes subtilités émotionnelles en fonction des variations des émotions primaires. Leur nombre varie entre sept et quinze émotions secondaires, en fonction des auteurs.

Darwin a une acception très large du terme émotion, celui-ci incluant des valeurs telles que la fierté et la pudeur. Cependant, la majorité des chercheurs tentent de restreindre sa définition et de réduire au maximum le nombre d’émotions dites de base : J.B. Watson (1924) 23 distingue uniquement trois émotions primaires que sont la peur, la colère et l’amour.

Ekman (1982) a démontré que certaines expressions faciales correspondaient à des structures de réponses adoptées de manière universelle (et avec des significations semblables) et établirait donc leur caractère inné. Ces expressions correspondraient à ce qu’il a nommé les émotions fondamentales : la joie, la surprise, la peur, la colère, l’angoisse (ou la tristesse), le dégoût et le mépris.

A cette liste se rajoute, en fonction des chercheurs, d’autres émotions telles que l’intérêt, la honte et la culpabilité.

Ekman distingue de plus les émotions primaires (ou fondamentales) des attitudes émotionnelles (ex : amour), des humeurs (ex : irritation), des traits caractériels (ex : timoré), des désordres émotionnels (ex : dépression) et enfin des émotions complexes (ex : jalousie).

Toujours pour Ekman (1973) 24 , l’expressivité émotionnelle se construit à partir de programmes neuromusculaires génétiquement déterminés et se décline selon des émotions primaires (citées antérieurement). Cependant, les normes culturelles peuvent amenuiser, voire dissimuler l’expression du ressenti.

Selon B. Rimé (1988) 25 , nous pouvons constater dans notre culture européenne des mouvements expressifs des mains dans toutes les émotions, à l’exception de la tristesse : cela s’expliquerait par le caractère particulièrement passif de cette émotion. De plus, les femmes exprimeraient davantage leurs émotions et principalement par le biais du visage (expressions faciales plus développées). Par contre, aucune particularité marquante n’a été observée entre les pays européens concernant les modes de réaction émotionnelle.

Le fait que certains modes d’expression des émotions se soient modifiés, en fonction des besoins en communication et de l’évolution de l’espèce humaine, a été décrit il y a plus d’un siècle par Darwin.

- Le courant du constructivisme social (Averill, 1980 ; Ortony, 1990 ; Wierzbicka, 1992) nie l’existence de telles émotions universelles et revendique l’impact des différences culturelles dans les modalités d’expression des émotions.

Il considère l’émotion comme le produit de constructions sociales et met en avant l’impact du contexte et de la culture dans les expressions émotionnelles : les règles sociales influencent, voire déterminent les manifestations émotionnelles, jugées « appropriées ou non » en fonction des normes et codes culturels.

Averill (1980), ainsi qu’Ortony et Turner (1990) et Wierzbicka (1992) s’opposent ainsi à cette conception d’émotions universelles en mettant en avant l’importance du contexte social dans l’expression des émotions :

‘« Il ne s’agit donc pas de déterminer des configurations spécifiques innées et universelles des émotions, mais de les considérer comme essentiellement déterminées par les normes, les règles sociales » (V. Christophe, 1998, p.77).’Il apparaît fondamental de considérer les émotions comme des formes de communication non seulement intra-personnelles ; mais aussi inter-personnelles, l’émotion pouvant être envisagée comme le produit d’une interaction sociale.

L’expression des émotions est conditionnée par un contrôle social, lié à un contexte socioculturel dans lequel nous baignons dès notre enfance, et que nous reproduisons automatiquement. Ceci entraîne de fortes différences dans l’expression des émotions selon les cultures, développant ainsi « une hypercognification d’une émotion ou d’un sentiment alors que d’autres sont hypocognifiés » (D. Bertrand, 2000, p.41), ainsi qu’un lexique plus ou moins vaste et précis pour définir les émotions ressenties.

- Approche holistique des émotions et théorie des processus opposants

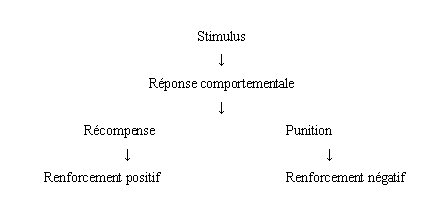

R.L. Solomon développe dans les années 70-80 la théorie des processus opposants, que l’on peut résumer en deux principes fondamentaux :

1- Nos passions sont à l’origine d’un nombre conséquent de nos actions,

2- L’expression de nos désirs décline de l’axe plaisir/souffrance, source de tout affect.

Cette théorie réfute l’idée que nos comportements découlent systématiquement de schémas acquis ou innés, refusant ainsi de s’inscrire dans cette opposition traditionnelle entre perspectives évolutionnistes et culturalistes. Certaines de nos conduites ne sont ainsi justifiées par aucun besoin vital (expression de survie innée, telle que la fuite devant un ours), ni par aucun conditionnement culturel (acte appris, tel que la peur du gendarme). Comme type de comportements uniquement dictés par nos passions, J.D. Vincent en décrit de nombreux exemples, dont l’excès entraîne souvent des phénomènes d’addiction (et donc l’alternance plaisir/souffrance) : il cite ainsi la drogue, le jeu, la gourmandise, la sexualité et le pouvoir.

J.D. Vincent distingue volontairement la passion de l’émotion, terme pourtant largement employé des psychologues et biologistes contemporains, afin de préciser l’aspect incontrôlable que peut revêtir la passion.

L’auteur définit comme passion « tout ce qui est subi par l’animal ou l’homme » (plaisirs et frustrations liés aux évènements de sa vie affective, ressentis liés aux besoins corporels). Il se réfère au sens premier du terme, signifiant étymologiquement pâtir ; a contrario de l’émotion, induisant dans son acception la notion de mouvement, la passion souligne davantage le caractère passif et indépendant de la volonté.

Les passions de l’homme ne sont pas pour autant à considérer comme une production évidente et spontanée ; l’émotion correspond à une manifestation de l’être au monde, mais ne peut être considéré comme un phénomène corporel, étant donné qu’ « un corps ne peut être ému faute de pouvoir conférer un sens à ses propres manifestations » (J.P. Sartre, cité par J.D Vincent, 1986, p.291).

Régi au sein de l’état central fluctuant, l’émotion intervient en qualité de modalité communicative de l’espace extracorporel.

Le partage avec l’Autre de la passion signe notre profonde humanité, en nous inscrivant alors dans une relation intersubjective, indissociable à notre position de sujet pensant :

« Ce sont les passions qui fondent le discours, non la raison, fût-elle sculptée dans l’architecture admirable de l’organe du langage » (J.D. Vincent, 1996, p.76).

La théorie des processus opposants subordonne l’acte à un état affectif, insistant sur la notion de contraste affectif permanent : la sensation de malaise entraîne la recherche de bien-être et inversement, l’arrêt du plaisir provoque de la souffrance.

Dès lors, la préoccupation de J.D Vincent est de ne pas scinder les cerveaux cognitifs et passionnels, afin de les voir en permanence comme coextensifs.

Se demandant comment dépasser cette vieille et stérile confrontation entre émotion et cognition, sentiment et pensée, raison et passion, l’auteur avance l’idée d’un ordre homéostatique, conjuguant stabilité et adaptabilité, afin d’expliquer les modifications constantes du fonctionnement du cerveau neuronal, en fonction du cerveau hormonal. Cette approche, fondée sur cette dualité, ne doit pas amener à leur distinction mais au contraire à leurs liens étroits permanents les amenant à fonction en permanence en duo.

‘« Distinguer un cerveau cognitif capable de jugement d’un cerveau passionnel soumis aveuglément aux impératifs du corps nous paraît enfermer l’individu dans un insoluble dilemme. A privilégier le premier, in risque, selon l’expression de Riley, de laisser ‘l’homme enseveli dans sa pensée’ et incapable d’agir ; mais à ne considérer que le second, on fait de l’animal une machine égoïste, tout entière attachée à la satisfaction des besoins. » (J.D. Vincent, 1986, p.129).’L’ordre homéostatique permet à la fois de maintenir une constance du milieu intérieur, tout en garantissant une possibilité d’évolution et/ou de résistance face aux variations du milieu extérieur.

Il souligne par ailleurs que des composantes chimiques identiques se développent au niveau cérébral lors d’une manifestation comportementale et au niveau viscéral lors d’une régulation homéostatique.

‘« Une substance unique fait donc le lien entre le viscéral et le cérébral ; une origine évolutive commune explique peut-être cette unicité » (J.D. Vincent, 1986, p.81).’Afin d’illustrer les aspects émotionnels et affectifs que peuvent revêtir certaines zones cérébrales localisées (ici le système limbique), nous pouvons relater brièvement l’histoire de Phineas P. Cage :

Au milieu du 19ème siècle, un accident sur une ligne de construction de chemin de fer anglais entraîne un accident dramatique ; un bâton de fer projeté par l’explosion traverse le front de Phineas, lui laissant un trou de plusieurs centimètres lui traversant le crâne. Ses sens, sa mémoire et son langage demeurent intacts. Seuls des troubles émotionnels et affectifs se développent rapidement, entraînant un changement brutal de personnalité chez cet homme. Les modifications thymiques ont ainsi été perçues de façon radicale par ses collègues de travail, malgré l’absence de séquelle somatique grave.

Edmond Jacobson, créateur de la fameuse méthode de relaxation portant son nom, effectuait ce constat en 1967, dans son livre intitulé « Biologie des émotions » : toute émotion s’accompagne de modifications du système musculaire ou viscéral.

‘« L’ablation de certaines parties du néo-cortex et du système limbique entraîne de profondes modifications dans le comportement émotionnel » (E. Jacobson, 1967, p.47).’L’auteur développe de ce constat une théorie holistique des émotions, partant du principe qu’il faut tenir compte de l’organisme de l’individu comme totalité.

‘« L’individu agit comme un ensemble et les émotions sont des façons d’opérer de tout l’organisme » (E. Jacobson, 1967, p.72).’Il fournit l’exemple du contrôle de l’angoisse, lié à la neuromusculature générale, qui peut s’effectuer en identifiant (et donc en maîtrisant par la technique de relaxation) ses propres états de tension. Il insiste sur l’importance de la fonction d’évaluation subjective dans le contrôle de l’émotion, ce qu’il nomme introspection ou observation auto-sensorielle, afin de ne pas se limiter à la description du comportement émotionnel.

Comme le souligne C. Bernard, le mécanisme nerveux des passions comporte à la fois un centre inhibiteur et un autre excitateur, fonctionnant toujours ensemble : basés sur le principe de l’innervation réciproque, ces deux centres se retrouvent sollicités à chaque fois que le milieu intérieur s’écarte de sa référence homéostatique.

D’ailleurs, l’hypothalamus fonctionne en permanence avec cette dualité : faim/soif, plaisir/aversion, approche/fuite.

L’état central fluctuant se définit par J.D. Vincent à la fois comme « créateur et créature de l’être désirant ». Les fluctuations adaptatives jalonnent avec subjectivité tout notre parcours de vie, générées par le désir et à la fois source de désir.

L’expérience visant à injecter de l’adrénaline chez de sujets volontaires, en les mettant dans des situations émotionnelles différentes (état d’énervement ou de joie provoqué par un compère), a montré que l’hormone développe une valeur spécifique en fonction de l’état central du sujet : ceux mis en situation d’énervement se sont mis en colère, alors que ceux mis dans une situation joyeuse ont manifesté de l’euphorie. La nature des émotions dépend ainsi de l’état central fluctuant, et non pas de la quantité d’adrénaline présent chez le sujet.

Bien que l’impact culturel sur l’expression des émotions soit évident et se traduise notamment par une exagération ou à l’atténuation de son expressivité, J.D Vincent s’accorde avec Darwin pour penser que l’état émotionnel se traduit à travers un ensemble définit et ciblé de contractions musculaires.

‘« La lecture est la même quels que soient le visage ou la culture concernés » (J.D Vincent, 1986, p.305).’Il relate l’expérience d’Ekman, demandant à des acteurs professionnels de simuler un ensemble d’émotions dites de base : la colère, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût et la surprise. Lors de cet exercice théâtral, leur fréquence cardiaque avait été mesurée. Il est apparu que celle-ci s’élevait lorsque les acteurs jouaient des scènes de colère, de peur ou de tristesse, et ralentissait lorsqu’ils interprétaient la joie, le dégoût ou la surprise. De plus, la température corporelle des acteurs augmentait lorsque ceux-ci mimaient des émotions négatives.

Cette expérience dément l’énoncé des thèses cognitivistes, concernant l’activation neurologique inhérente à l’émotion : celle-ci accompagne l’émotion en fonction de sa nature (joie, tristesse,…) et non pas de façon non spécifique.

Ainsi, comme le souligne J.D. Vincent, au répertoire musculaire des émotions correspond une palette de modifications humorales et neurovégétatives, et l’unité de l’état central fluctuant s’observe à travers l’emboîtement des dimensions corporelles et extracorporelles.

L’expression faciale permet de distinguer les émotions grâce à un répertoire inné de signes extracommunicatifs ; éléments indissociables de l’état central fluctuant, l’expression faciale manifestant l’émotion et les signes biologiques de celle-ci s’entremêlent.

Avec cette conception d’état central fluctuant (de part la régulation opérée par l’ordre homéostatique), les querelles opposants l’origine centrale de l’origine périphérique des émotions n’a plus raison d’avoir lieu.

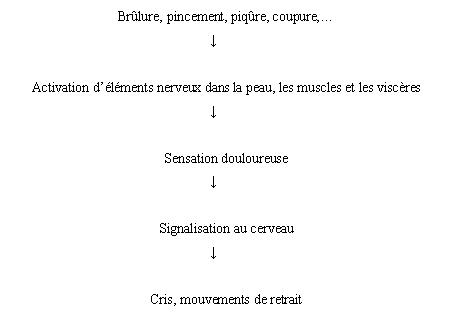

Un dernier exemple fournit par J.D. Vincent est celui de la douleur, comprenant à la fois trois composantes indissociables : sensorielle, affective et cognitive ; l’erreur consiste à la réduire souvent à une pure sensation, ou bien à un seul état affectif, sans tenir compte de la composante cognitive.

- Nous ajouterons à ce tour d’horizon théorique une mise en perspective de deux approches qui tentent toutes deux d’apaiser les querelles opposant les approches psychodynamiques et cognitives : l’approche originale de L. Ploton (2004), ainsi que celle proposée par J.D. Vincent (1996), réconcilient à notre sens différents aspects théoriques évoqués au sujet des émotions.

Comme nous l’avons précédemment exposé en début d’ouvrage, la maladie d’Alzheimer présente un poly-syndrome englobant trois aspects :

- neurologique,

- cognitif,

- psychopathologique.

Ces trois symptômes comportent un lien d’implication ; indissociable pour une compréhension exhaustive de la pathologie démentielle, ils doivent être étudiés en commun :

‘« (…) la maladie d’Alzheimer n’a pas lieu d’être considérée comme étant plus neurologique que cognitive ou psychoaffective, c’est l’étude et la description qu’on en fera qui, pour des besoins particuliers, choisira de se placer sur un de ces plans » (L. Ploton, 2003).’Louis Ploton propose de distinguer quatre perspectives pour aborder le champ de la vie psychique, pouvant être analysées individuellement ou de façon complémentaire :

- Tout d’abord, le niveau cognitif qui comprend les pensées verbalisables répondant à une élaboration cognitive, une structuration logique et une chronologie possible. Le mode d’approche privilégié de cet aspect des choses est le raisonnement scientifique (logique linéaire ou systémique).

- le niveau subjectif, qui permet d’importantes variations individuelles. Ce niveau concerne la protection de l’estime de soi et la régulation entre vie psychique consciente et inconsciente. Il fonctionne sur le mode analogique et s’élabore à partir d’associations personnelles, de contenus mnésiques et de créations fantasmatiques liées à notre histoire individuelle. On peut ainsi isoler une mémoire subjective constituée de phénomènes d’après-coup et d’associations subjectives de souvenirs ignorant la question du temps. La seule possibilité, connue à ce jour, pour rendre compte de ce qui se passe sur ce plan est une approche fondée sur des outils métaphoriques tels que ceux proposés par les théories psychanalytiques.

- Le niveau affectif qui est le lieu de l’humeur (joie / tristesse, excitation / dépression), des émotions (positives / négatives), du plaisir / déplaisir, de la motivation / démotivation. Il fonctionne quant à lui sur un mode binaire avec une absence de contenus et de représentations formelles, mais des variations d’intensité des éprouvés. Il permet de concevoir l’existence d’une intelligence et d’une mémoire affective, cette dernière étant peut-être superposable à la mémoire implicite. On ne dispose pour rendre compte de ce qui se joue dans ce registre que de l’approche éthologique et de théories telles que la théorie de l’attachement.

- Enfin, le niveau psycho-biologique comprend l’ensemble des régulations biologiques et englobe le champ du psychosomatique et ses différentes approches.

L’auteur propose de plus la notion d’un « méta-appareil comportemental », qui serait la résultante de la régulation interne entre ces quatre registres.

Chaque éclairage est riche de ses implications, de ses spécificités, mais trouve aussi ses propres limites de part la restriction de son champ d’observation. Tout dépend en effet de l’angle d’approche que nous choisissons d’aborder, en fonction de notre sensibilité professionnelle.

Ainsi, concernant la thématique de la maladie d’Alzheimer, cette pathologie peut être étudiée et décrite aussi bien sous l’angle des altérations neurologiques, cognitives, ou bien des modifications psychoaffectives.

La description et l’intrication de ces quatre appareils fonctionnels permet de se dégager des querelles opposants notamment cognitivistes et psychodynamiciens : en effet, avec cette approche novatrice, les différents registres (cognitif, subjectif, affectif et psycho-biologique) peuvent s’étudier isolément, mas ne prennent sens réellement que dans les correspondances, et les interactions qui se nouent entre eux.

‘« Ce qui se passe sur chacun de ces plans est en correspondance analogique avec ce qui se passe sur les autres » (L. Ploton, 2004)’Aborder la maladie d’Alzheimer en prenant à la fois en compte les symptômes cognitifs, subjectifs, affectifs et psychobiologiques implique de rassembler les connaissances de chaque champ d’observation, en acceptant que chaque pôle se nourrit des autres et se trouve en interaction permanente, ce qui se passe sur chaque plan pouvant modifier ce qui se passe sur les autres.

Louis Ploton suggère ainsi la possibilité d’une action conjointe de ces différents appareils en s’appuyant sur la métaphore d’une chanson : les paroles correspondant au niveau cognitif, la mélodie au plan subjectif et le rythme à l’affectif. Mais il reste à savoir ce qu’il advient lorsqu’on isole, lorsqu’on supprime ou lorsqu’on modifie un de ces aspects ?

Il propose de plus l’hypothèse d’un « appareil adaptatif profond » permettant d’expliquer la permanence des facultés adaptatives chez les malades d’Alzheimer.

Selon l’auteur, les dysfonctionnements cognitifs présents dans la maladie d’Alzheimer pourraient s’expliquer par une restriction de connexions efficientes, celles-ci pouvant être soit détruites, soit inactivées, soit occupées à la résolution de problèmes coûteux en connexions (problèmes anciens ou actuels, ces derniers pouvant être liés à des modalités traumatiques de prise en charge). La conséquence directe au niveau de l’économie du réseau neuronal serait la mise en place d’un fonctionnement de secours reposant sur le délestage de certaines fonctions trop contraignantes et coûteuses (telle que la mémoire épisodique).

Cela se conçoit pour Louis Ploton dans une vision de la relation entre neurone et psyché ne relevant pas de liens de cause à effet, mais d’une relation de correspondance (de traduction simultanée). En d’autres termes, il y a de ce point de vue une relation entre l’activité psychique et l’activité neuronale, le type de rapport qu’il y a entre une information et son support (entre le sens et le signe). Etant entendu qu’il ne saurait exister d’informations sans support et que celui-ci (en l’occurrence notre réseau de neurones) est le lieu des artifices matériels qui permettent d’opérer les opérations de traitement de l’information, le terme « information » étant à prendre dans son sens le plus large : intériorisation d’évènements extérieurs, souvenirs, mais aussi sensations, pensées, fantasmes, rêves,…

L’analogie entre le cerveau et un réseau de neurones autorise de plus à concevoir des réorganisations fonctionnelles ponctuelles (donc très temporaires) en faveur des opérations cognitives, dont on peut craindre si elles se pérennisaient qu’elles aient un coût sur d’autres plans (notamment celui des régulations somatiques).

Admettre et tenir compte des nécessaires interactions entre ces registres fonctionnels implique ouverture d’esprit, perte d’une certaine idée de toute puissance dogmatique, et nécessite un travail de coopération acceptant de ne pas mettre dos à dos les différentes approches possibles. Chacun peut détenir une pièce du puzzle, une part de vérité, qui prendra toute sa force lors de la mise en commun des différentes observations, en fonction de notre champ d’intervention et de nos axes d’étude.

On est d’ailleurs en droit de supposer que lorsqu’on tente de rendre compte de l’ensemble du fonctionnement psychique, que ce soit d’un point de vue cognitif ou psychodynamique, on ne fait que rendre compte des conséquences sur l’ensemble de la vie psychique de ce qui se passe sur le plan de référence, toute modification, toute information étant à même de concerner l’ensemble du fonctionnement psychique. Et, on l’a vu, chaque approche a ses limites : le cognitif butte sur la question du fantasme, le subjectif sur celle du temps etc.

Dans un tout autre champ de pensée, Jean-Didier Vincent, biologiste, nous invite lui aussi à beaucoup de vigilance afin de ne pas adopter un clivage pensée/corps : introduire cette dualité est non seulement stérile, mais elle aboutit rapidement à des impasses conceptuelles et des bagarres de chapelles, en fonction des principes dogmatiques de certains courants, de notre formation, de notre profession et de notre sensibilité : L. Ploton y entrevoit concernant le modèle qu’il propose une « tentation d’expliquer l’ensemble du fonctionnement psychique à partir d’un seul plan » (2003).

L’auteur J.D. Vincent dénonce quant à lui une « volonté forcenée de vouloir doter l’Homme d’un esprit épargné de toute souillure corporelle (…) » (J.D. Vincent, 1996, p.75).

J.D Vincent met donc en garde l‘impasse conceptuelle observables dans certains courants de pensée en psychologie :

‘« Il me semble que les auteurs s’égarent en prétendant fonder « une psychologie nouvelle, une psychologie pure, (…) débarrassée de tout biologisme » (J.D. Vincent, 1996, p.75).’Nous soulignons le même égarement chez certains adeptes du tout-somatique, réduisant en ce qui concerne notre sujet, la maladie d’Alzheimer, à une perte progressive des neurones jusqu’à réduire cette pathologie à une mort neuronale. La considérable méfiance, voire la réfutation catégorique de certains professionnels de santé concernant les aspects psychopathologiques de cette maladie apparaît tout aussi préoccupante.

Dans « La chair et le diable », J.D. Vincent fournit l’exemple du langage pour illustrer la relation indissociable entre l’émotif et le cognitif.

Les mots constituent des « outils à manipuler le monde », construits à partir d’éléments catégorisés en deux sous-parties :

1- Les monèmes, constituant l’assemblage des unités de mots,

2- Les phonèmes, constituant l’assemblage des unités minimales distinctives et indépendantes de toute signification.

Il abonde dans le sens des théories évolutionnistes en stipulant que le langage peut lui-aussi être considéré comme une fonction élaborée au cours de l’évolution des espèces. En tant que produit de l’évolution, le langage parlé est indissociable de la pensée.

‘« [L’homme] confond pensée et parole sans réaliser que la première n’est logique que par l’analyse qu’en fait la seconde. » (J.D. Vincent, 1996, p.55).’La pensée permet de se représenter le réel, en le structurant ; selon les stimulations sensorielles sollicitées, les données du réel s’élaborent en représentations, par l’intermédiaire de sollicitations cérébrales plus ou moins spécialisées. Le langage ne peut se dissocier des émotions qui s’extériorisent à travers lui.

‘« Sous-jacent enfin au langage, il y a l’échange des émotions avec l’Autre : partage de la passion qui donne son sens au premier cri et sur lequel repose toute parole. » (J.D. Vincent, 1996, p.55).’Concernant la maladie d’Alzheimer, nous constatons que le malade perd progressivement la possibilité de penser avec les mots : la conséquence apparaît donc cruciale, compte-tenu de ce qui vient d’être dit ici : la régression du malade vers une pensée de type pré-verbale nous enjoint à devenir une béquille verbale pour mettre en mots au maximum les émotions qu’il semble traverser à notre contact, au risque sinon de freiner davantage sa capacité de penser.

De la même façon, la perte progressive des capacités d’accéder à des représentations mentales chez les malades d’Alzheimer à un stade évolué entraîne ce que Louis Ploton appelle « un sentiment de vide complet de la pensée ». Ces malades conservent alors une perception globale, basée sur l’affectif, toujours pertinente et traduisible à travers les comportements non verbaux.

J.D Vincent rejoint la pensée darwinienne en développant la notion d’hétérochronie et en insistant sur l’enjeu des gènes homéotiques dans le développement de l’humain. Selon lui, l’ensemble des facultés humaines seraient potentiellement identiques, bien que sous-développées, chez les grands singes.

‘« L’inactivation d’un homéogène qui correspond à un territoire donné favorise l’expression du gène lié au développement de la région située en avant. »’Il émet alors l’hypothèse suivante (idem, p.68) :

« A la suite d’un remaniement chromosomique discret, l’expression prolongé d’un ou deux gènes homéotiques ait suffi à entraîner l’expansion considérable du cerveau et de ses capacités cognitives » chez l’Homme, ce qui aurait alors permis l’apparition du langage.

Comme nous venons de le souligner, ce qui pour J.D Vincent caractérise la nature humaine n’est pas le langage, mais les affects et les émotions sous-jacentes, indissociables à celui-ci. Comme le souligne d’une autre manière L. Ploton concernant la maladie d’Alzheimer, le maintien (voire l’exacerbation) de la pertinence affective des sujets, au dépit des atteintes cognitives, traduisent la permanence d’un fonctionnement psychique basé sur l’affectif.