3.5. Les représentations langagières

Les différents codes que les locuteurs maîtrisent leur servent avant toute chose à communiquer les uns avec les autres, mais également à se démarquer les uns des autres et à forger leur identité, en se définissant en tant que locuteurs qui parlent tel ou tel code. Non seulement destinés aux usages personnels des individus, les langues et autres codes sont également chargés de valeurs positives au sein des sociétés et chez les personnes qui les emploient. Ainsi, « chaque individu se forme des idées sur les langues qu’il maîtrise (et sur les autres) » (Cichon et Kremnitz, 1996 : 124). Pour décrire ce phénomène inévitable, Lafont dès 1952, ou Schlieben-Lange ont parlé de « conscience linguistique », tandis que par exemple Kremnitz a proposé l’expression d’ « idéologie linguistique », c’est-à-dire que l’on a un certain nombre d’idées reçues sur ce qu’est la langue qu’on parle et ce qu’elle devrait être, ou encore sur ce qu’on pourrait appeler « le bien parler ».

Un ensemble d’images se trouve ainsi associé aux langues que les locuteurs pratiquent. En plus des valeurs véhiculées, on peut ajouter l’image esthétique qu’ils perçoivent d’une langue, le sentiment normatif qui habite tout un chacun ou plus largement une pratique métalinguistique qu’ils pourraient avoir.

Certaines langues ou variétés sont alors considérées comme prestigieuses par rapport à d’autres, moins répandues, par exemple. Au sein même des langues, certains styles, certaines façons de parler peuvent être connotées par les individus ou la société dont elles font partie. Mais existe-il des critères objectifs qui permettent de décider qu’une langue ou un registre particulier est « correct » ou prestigieux ? Mis à part le critère du pouvoir, c’est-à-dire quel pouvoir et quelle place sont attribués à la langue (par rapport à une autre langue par exemple) dans le fonctionnement de la société, un deuxième critère serait celui de l’existence d’une forme de référence. On se situe par rapport à une norme établie par les « autorités » confiant la tâche à des « prescriptivistes » qui décident des usages langagiers « standards » qui font partie de cette langue, et de ceux « non standards » qui en sont exclus. Ils créent ainsi un outil de référence qui est une grammaire dotée d’un certain nombre de règles pour un « bon usage » de la langue. Ces règles sont avant tout inspirées du système écrit, qui est considéré par ces normativistes comme la « langue de référence », la « langue pure ». C’est exactement ce qui s’est passé pour l’arménien. Comme nous l’avons évoqué précédemment, au cours du XIXe siècle, deux variantes arméniennes, et non pas une, ont vu le jour, l’une portant le nom de « norme littéraire orientale » et l’autre de « norme littéraire occidentale », portées, créées et répandues par les érudits de l’époque, à travers les ouvrages littéraires.

Il est très improbable que les langues minoritaires puissent bénéficier des mêmes institutions (qui sont au service de la langue d’Etat), ce qui peut encore plus décourager les utilisateurs, ou en tout cas, les condamner dans le temps à ne plus pouvoir se servir que du code officiel.

Un des buts de la sociolinguistique est de combattre ces idéaux que les prescriptivistes ont instauré depuis si longtemps. Elle essaye de donner toute sa place à la langue réellement vivante.

‘[...] la sociolinguistique prétend surtout déconstruire le fantasme de l’unité poursuivi par les grammairiens ; elle se propose d’en désavouer la violence destructrice (lorsque l’entreprise de normalisation a réussi à éradiquer les langues minoritaires) ou d’en faire apparaître les illusions quand il s’agit de montrer que la variation est infiniment plus importante qu’on ne le dit. (Branca-Rosoff, 1996 : 103)’Elle s’oppose ainsi aux normativistes en démontrant à quel point leurs travaux sur la langue étaient basés sur des principes trop restrictifs.

Par exemple, dans les sociétés diglossiques qui mettent en avant deux systèmes linguistiques dont l’un est clairement plus prestigieux et plus officiel que l’autre, des divergences apparaissent sur les représentations langagières établies par les sociétés, divergences qui, de facto, se retrouvent également chez les individus. S’ils souhaitent intégrer et suivre le mouvement instauré par la société dont ils font partie, ils se doivent de respecter la dichotomie mise en place, c’est-à-dire employer la variété basse uniquement dans des situations « officieuses ».

Une autre illustration de ce phénomène d’idéologie linguistique concerne des sociétés qui ne sont pas particulièrement diglossiques, mais qui ont accueilli en leur sein différents groupes migratoires qui se sont installés avec leurs langues d’origine. Pendant longtemps, les langues de certaines minorités (migrantes ou d’origine), en France par exemple, n’ont pas été considérées comme de véritables langues par certains représentants de l’Etat, qui les avaient qualifiées péjorativement de patois. Les locuteurs migrants peuvent être tentés de cesser d’utiliser leur langue d’origine, sous prétexte qu’on leur aurait signifié ou qu’ils auraient décidé qu’elle pouvait être un frein à une intégration rapide. Ils ne se servent ainsi plus que de la langue du pays d’accueil et oublient provisoirement voire définitivement leur langue d’origine (assimilation ou acculturation).

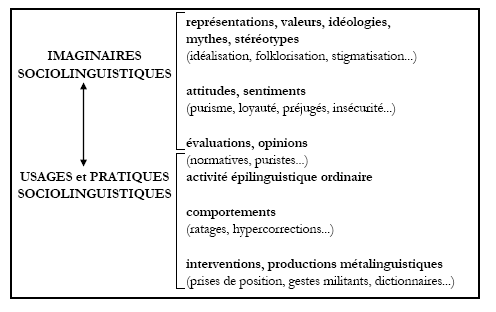

Les locuteurs d’une langue, influencés par la société, se font une idée non seulement sur la langue qu’ils parlent, mais également sur les langues des autres, c’est-à-dire celles qu’ils ne parlent pas ou peu. Ils ont, à l’égard de ces langues, un certain nombre de préjugés d’origine sociale. Boyer (1996 : 16) propose de montrer, sous forme de tableau, la façon dont s’articulent les imaginaires sociolinguistiques et les usages langagiers qui sont véritablement faits.

Nous voyons à l’aide de ce tableau que plus les imaginaires sociolinguistiques auront de l’importance, plus les usages langagiers y correspondront. Par exemple, plus un locuteur à des préjugés sur la langue qu’il parle ou plus il se veut puriste, plus ses comportements langagiers seront influencés et même déformés par son imaginaire.

Ce qui nous intéresse pour notre travail est justement le comportement idéologique que pourraient avoir nos locuteurs d’arménien sur leur propre variante, sur la variante opposée ainsi que sur le français. Ce comportement peut dans certains cas expliquer leurs choix de code.

Un exemple flagrant est l’interaction dont NZ, l’évêque de l’église arménienne, représentant « officiel » 109 de la langue arménienne sous sa version occidentale, fait partie. Face à lui, ses hôtes, Martin et Cathy tentent scrupuleusement d’éviter l’utilisation de mots français, parce que pour eux, le français est une langue à bannir d’une conversation avec un évêque arménien. Ils considèrent d’une part, que c’est un manque de respect par rapport à la personnalité prestigieuse qu’il incarne au sein de la diaspora arménienne et, d’autre part, que c’est un signe de faiblesse que d’employer une autre langue que l’arménien. En effet, partant du fait que l’évêque connaît le français, mais ne l’emploie pas ou très peu dans ses interactions, Martin explique qu’il ne souhaite pas être jugé négativement par l’évêque qui, selon lui, pourrait le penser « inculte » 110 s’il l’entendait s’exprimer en français ; il fait donc en sorte d’être « à la hauteur » pour tenir une conversation avec quelqu’un de rang supérieur. Ce comportement restrictif quant à l’usage du français est beaucoup plus lâche quand les locuteurs d’arménien oriental sont entre eux ou avec des Arméniens occidentaux avec lesquels il n’existe pas de relation hiérarchique.

Un autre exemple concerne cette fois-ci l’utilisation des deux variantes d’arménien. Lorsque nous demandons aux locuteurs d’arménien oriental qui essayent de parler arménien occidental avec des locuteurs d’arménien occidental, pourquoi ils le font, ils nous répondent qu’ils le font parce qu’ils ont l’impression et parfois même la certitude que les locuteurs d’arménien occidental ne les comprennent pas quand ils parlent oriental. Ils rapportent que très souvent, dès le départ, au moment de leur propre arrivée en France, les Arméniens (occidentaux) déjà installés ne comprenaient pas leur discours et leur demandaient de le reformuler, de leur réexpliquer. C’est de cette manière que les locuteurs d’arménien d’Iran ont appris « sur le tas » à manier l’arménien occidental et plus particulièrement à emmagasiner un vocabulaire qui ne leur était pas familier. Selon nos locuteurs, ils ont fourni de réels efforts pour « parler comme eux » et ce avant tout pour une considération purement pratique : faciliter la communication, quels que soient les interlocuteurs qu’ils ont en face d’eux (pourvu qu’ils parlent l’arménien occidental).

A travers ces deux exemples, nous voyons bien l’influence que la vision personnelle du locuteur sur sa langue peut avoir sur ses usages langagiers, mais également l’influence que la vision supposée de l’interlocuteur peut occasionner sur les comportements langagiers du locuteur lui-même. Autrement dit : on parle selon la norme que l’on s’est fixée et que l’on pense correcte de sa propre langue et de la langue des autres, mais aussi en fonction des représentations que l’on s’est forgées concernant les attentes de l’autre.

Ces comportements langagiers qui varient se situent à un niveau macro, c’est-à-dire qu’ils portent sur le choix d’utiliser ou non globalement tel ou tel code pour entrer en communication, en fonction de ce qu’on en pense. Ces mêmes comportements langagiers ressurgissent également à un niveau micro, c’est-à-dire une fois qu’un code est choisi et que l’on est plongé à l’intérieur de son système linguistique particulier. Par exemple, si un de nos locuteurs choisit de s’adapter à la variante opposée (niveau macro), parce qu’il estime que c’est mieux, plus respecteux, ou parce qu’il cherche l’approbation de son interlocuteur, il utilisera des formes qui appartiennent, selon ses connaissances, spécifiquement à ce système et non au sien, et c’est ce qui va particulièrement nous intéresser dans notre travail d’analyse. Nous ne prenons pas en compte dans notre étude les cas où le locuteur d’un dialecte produit les formes attendues dans son dialecte (ce qui est bien entendu le plus fréquent).

Lorsqu’il y a des tentatives d’adaptation situationnelle, nous regardons s’il s’agit de formes reprises par analogie, réellement attestées dans la variante opposée ou s’il s’agit de formes erronées (mauvaise analogie), bricolées ou inventées par le locuteur, autrement dit nous regardons si la tentative est menée avec succès ou si au contraire, elle a échoué totalement ou partiellement.

L’échec dans la tentative d’adaptation semble essentiellement dû à une mauvaise analogie ou au phénomène de l’hypercorrection.

‘On observe que l’hypercorrection est une réalisation linguistique ‘fautive’ mais dont le caractère fautif ne tient pas tant à l’ignorance de la règle qu’à un excès de zèle, si l’on peut dire : on en fait un peu trop, dans certains cas où l’on se sent plus ou moins ‘contrôlé’, pour montrer qu’on connaît la forme grammaticale ou le mot ou la prononciation qui convient, alors qu’en fait on ne maîtrise pas suffisamment la règle qu’on devrait appliquer spontanément. (Boyer, 2001 : 40)’Ce phénomène concerne des locuteurs qui produisent des formes qu’ils veulent ou pensent conformes aux usages attestés dans une langue, mais qui en réalité s’en écartent. Ils sont soucieux d’employer des formes correctes voire prestigieuses, mais « leur volonté est contrecarrée par leur maîtrise insuffisante de la variété légitime » (Francard, 1997 : 159). D’une part, les locuteurs ne sont pas à l’aise avec le code qu’ils emploient, par exemple parce qu’ils le maîtrisent moins bien que leur code d’origine et, d’autre part, ils sont obsédés par la norme et l’utilisation de formes prestigieuses 111 qu’ils croient attestées dans ce code. Chez ces personnes, il existe un décalage évident entre leur compétence réelle et leur idéal de réalisation. Dans son ouvrage Dialects in contact (1986), Trudgill classe le phénomène d’hypercorrection dans le concept englobant d’« hyperadaptation » et considère la notion qu’il introduit d’« hyperdialectism » comme un cas particulier d’hyperadaptation. Nous n’appliquerons pas cette notion d’hyperdialectism dans notre travail, parce qu’elle se charge de décrire les changements linguistiques qui se produisent dans différents dialectes, c'est-à-dire les modifications qui apparaissent d’un point de vue diachronique, et notre étude, elle, expose certes les origines des différences dialectales entre l’arménien oriental et l’arménien occidental, mais elle s’intéresse avant tout à leurs réalisations synchroniques en discours.

Les hypercorrectismes sont très souvent des révélateurs d’une certaine insécurité linguistique qui habite le locuteur. Dans notre étude, nous pensons pouvoir recenser deux sortes d’hypercorrectismes, qui ont été proposées par Knowles (1978). Tout d’abord, ce que nous avons appelé le « bricolage ». Dans un tel cas, le locuteur qui essaye de s’adapter, a conscience de l’existence de certaines règles dans la variante de l’autre qu’il essaye de réemployer, par analogie, mais il ne maîtrise pas suffisamment leur fonctionnement et/ou leur champ d’application, ce qui entraîne une surutilisation ou un mauvais usage de ces règles. Nous aboutissons donc à des formes incorrectes et inexistantes.

‘[…] speakers do have a correct analysis of the target variety, but they make mistakes ‘in the heat of the moment’ as performance errors which they may notice and may correct. In the flow of connected speech, they apply a conversion rule in an incorrect environment. (Trudgill, 1986: 66)’Le second sous-phénomène, que nous avons appelé « invention », entraîne comme le premier, un échec dans la tentative d’adaptation, mais la différence est qu’ici, le locuteur, voulant probablement trop bien faire, invente de façon inconsciente, des règles ou des formes qui n’existent pas dans l’autre variante. Ainsi, il n’applique pas mal des phénomènes attestés, mais il applique des phénomènes non attestés. Nous obtenons également des formes inexistantes :

‘[…] their [the speakers’] analyses of the target variety are faulty. (Trudgill, 1986: 66)’L’insécurité linguistique, qui peut être à l’origine du phénomène de l’hypercorrection, est un concept qui a été abordé par Labov en 1966 dans son étude sur « la stratification sociale de (r) dans les grands magasins new yorkais ». Labov a étudié les différentes prononciations du [r] parmi les employés de trois grands magasins new yorkais plus ou moins prestigieux. Il s’est rendu compte qu’il existait un décalage entre les prononciations effectives des protagonistes interrogés et l’auto-évaluation erronée qu’ils en donnaient. Ce décalage révèle le phénomène de l’hypercorrection à travers une insécurité linguistique chez ces personnes qui veulent se rapprocher d’une prononciation prestigieuse (celle qu’il faut avoir) mais qui, in fine, produisent des formes qui s’en écartent de manière significative. Ces locuteurs, qui estiment appartenir à un groupe social dominé, tentent de recourir aux pratiques linguistiques légitimes pour rehausser leur statut.

Ces études ont essentiellement porté sur les différentes prononciations ou les différents registres d’une seule et même langue. Dans notre étude, nous reprenons cette notion d’insécurité linguistique et nous l’appliquons au cas d’utilisation simultanée de deux variantes d’arménien (qui font certes partie de la même langue mais qui présentent un certain nombre de différences comme nous l’avons déjà dit) chez un même locuteur. Une des raisons qui pourrait expliquer le fait qu’un locuteur essaye d’employer la variante opposée de son interlocuteur est qu’il estime que son propre dialecte n’est pas digne d’être utilisé dans une interaction où deux dialectes opposés sont « en concurrence ». Il essaye alors d’utiliser le plus possible la variante de l’autre pour effacer la sienne, comme s’il la dépréciait et comme s’il donnait une valeur supérieure à la variante de l’autre, sous prétexte qu’elle est différente. Ceci étant dit, il nous paraît somme toute bien difficile d’évaluer véritablement la raison pour laquelle le locuteur utilise peu ou n’utilise pas son dialecte d’origine. Il est possible que le locuteur mésestime son dialecte :

- soit en fonction des représentations langagières qu’il a de son propre dialecte, c’est-à-dire qu’il n’a dès le départ pas une bonne image de son dialecte et évite de l’utiliser ;

- soit en fonction de celles que l’interlocuteur lui a communiquées, lorsqu’il lui a par exemple clairement signifié qu’il ne comprenait pas son dialecte « exotique » ;

- soit en fonction de celles qu’il a de la variante de l’autre, c’est-à-dire qu’il considère que la variante de l’autre est plus prestigieuse et qu’il faut s’en servir le plus possible ;

- soit en fonction de celles qu’il attribue à l’interlocuteur de l’autre variante, autrement dit s’il évite d’utiliser son dialecte, appréhendant les jugements négatifs de l’autre.

Ces propositions sont parfaitement compatibles, et il est d’ailleurs fort probable que certaines d’entre elles se combinent. Toujours est-il que cette stratégie générale d’effacement linguistique, due à l’insécurité linguistique, procure un statut dominant à l’autre variante, statut qui peut provoquer de l’hypercorrection chez les locuteurs qui, voulant utiliser cette variante opposée, vont employer des formes qui ne sont pas attestées.

Labov en s’intéressant à la prononciation de la petite bourgeoisie new yorkaise, qui a tendance à utiliser abondamment les hypercorrectismes, soulève le même problème à propos des convictions exacerbées des locuteurs :

‘En général, les New Yorkais éprouvent une forte répugnance pour « l’accent » de leur ville. La plupart d’entre eux se sont efforcés de modifier leur façon de parler, et on leur fait un vrai compliment quand on leur dit qu’ils y ont réussi. Et pourtant, presque tous se font aussitôt reconnaître, dès qu’ils posent le pied hors de l’agglomération. De plus, ils sont tous persuadés que les étrangers, pour une raison ou une autre, détestent eux aussi le parler de New York. Enfin, ils sont convaincus qu’il existe une langue « correcte », qu’ils s’efforcent d’atteindre dans leur conversation soignée. (Labov, 1976 : 200-201)’Pour notre analyse, nous partirons donc de l’hypothèse suivante : l’insécurité linguistique est un des facteurs pouvant expliquer le recours aux adaptations chez certains locuteurs d’arménien. Nous verrons également exactement quelles formes sont sujettes à adaptation. Il se pourrait bien qu’il s’agisse de formes emblématiques dans la conscience linguistique des locuteurs s’adaptant. Ils ont en effet une certaine représentation de ce qui compose le dialecte de l’autre, et vont sûrement avoir tendance à se servir de formes qu’ils considèrent représentatives de ce dialecte-là. Mais est-ce réellement le cas, c’est-à-dire les formes adaptées sont-elles des formes attestées ou ne sont-elles que le reflet de l’imaginaire des adaptants situationnels ? Nous essayerons de répondre à cette question.

Mais avant de plonger dans notre corpus, il nous paraît utile d’exposer l’opinion des locuteurs après les avoir systématiquement interrogés sur ce qu’ils pensaient de leur langue et de la langue de l’autre. Opinion certes intéressante, mais l’on ne s’attendra pas à trouver une quelconque homogénéité dans leurs jugements intuitifs pour appuyer notre analyse linguistique, car ceci pourrait nous conduire à un échec. Nous trouverons davantage d’explications, concernant les phénomènes qu’ils utilisent, directement dans leurs discours.

‘Sur bien des points l’intuition [des locuteurs] est moins régulière et plus difficile à interpréter que la parole. Si l’on veut faire bon usage de ce qu’affirment les locuteurs à propos de la langue, il convient de le confronter à leurs productions inconscientes, irréfléchies. A défaut d’un tel moyen de contrôle, on reste avec des données rien moins que douteuses, privées de toute relation avec ce processus de communication que l’on reconnaît comme étant la langue même. (Labov, 1976 : 277)’Le phénomène inverse peut également se produire. Chez certains locuteurs arméniens, qui estiment que leur variante est le standard à utiliser, le sentiment de sécurité linguistique peut paraître fort et leur évite même d’envisager le recours aux adaptations. Mais dans ce cas-là, les choses semblent plus compliquées. Ces locuteurs ont très peu recours voire n’ont pas recours aux adaptations, mais c’est certainement parce qu’ils n’ont pas les compétences pour le faire. Et ce manque de compétences est directement lié au sentiment de sécurité linguistique qui fait qu’ils ne se sont jamais préoccupés d’une autre variante que la leur, ayant toujours considéré leur parler comme le plus normé ou le plus répandu en situation de diaspora, en France tout du moins.

Nous observerons donc à la fois les tentatives d’adaptation et les non-adaptations qui peuvent, dans certains cas, trouver une explication partielle dans le sentiment de sécurité ou d’insécurité linguistique que les locuteurs peuvent ressentir.