Introduction

‘« La complexité à l’interface entre l’évaluation du risque [hazard] et l’aménagement ne se cantonne pas aux villes des pays en développement. Au Japon et en 1991 encore, les coulées pyroclastiques de l’Unzen tuèrent quarante-quatre personnes, coûtèrent à Shimabara et aux villes voisines deux Md US $, et rendirent nécessaire l’évacuation prolongée de 11 000 citoyens. Au Japon la volcanologie pure et appliquée est solide, les villes sont bien organisées et la population instruite ; pourtant même là-bas les catastrophes récentes ont mis en lumière des problèmes dans la gestion de crise. À la suite du séisme de Kôbe en 1995 les pouvoirs publics ont été sévèrement critiqués pour les lenteurs bureaucratiques, le manque de préparation à l’état d’urgence, et la réticence à accepter l’aide internationale ».D. Chester2.’

Face aux phénomènes naturels violents et à leur conséquences, les points forts du Japon proviendraient, d’après le géographe anglais David Chester, de ses structures scientifiques (une recherche volcanologique avancée) et sociales (les normes en vigueur pour tous). Ses faiblesses s’expliqueraient au contraire dans la mauvaise circulation d’information entre échelons territoriaux, local et central, national et international, qui empêcherait une mobilisation efficiente du potentiel de prévention.

En tout état de cause, ces points forts semblent insuffisants, au vu des catastrophes citées, pour contrer efficacement les aléas naturels qui menacent le pays. Récemment pourtant, durant la même année 2000, deux épisodes éruptifs attestent de la possibilité, et d’une gestion de crise sans victimes (au mont Usu), et d’une adaptation aux conditions nouvelles posées par une éruption (sur l’île de Miyake)3.

Mieux que les séismes ou les typhons dont l’impact est pourtant, dans les statistiques japonaises, bien plus fréquent et plus dévastateur que celui des éruptions, le volcanisme actif offre de nombreux avantages pour explorer la relation géographique entre la société et le risque. S’intéresser au volcan, élément du milieu naturel à la fois tellurique, paysager, fonctionnel et doté d’une forte charge symbolique, permet de questionner la vulnérabilité, les modalités de la mitigation, et l’articulation entre nature, société et représentations de la nature.

Où qu’ils se manifestent, les aléas volcaniques présentent de multiples attraits pour une étude spatialisée. D’abord, ils s’inscrivent à plusieurs échelles, puisqu’ils s’exportent parfois en dehors du strict contexte local. En effet, les lahars, les écoulements pyroclastiques capables de s’affranchir de la gravité, comme les cendres les plus fines véhiculées dans l’atmosphère, peuvent porter atteinte à des espaces éloignés du lieu de l’éruption. De plus, si le rayon d’action d’une éruption est variable, son centre est en revanche fixe à très long terme : l’activité contemporaine se déroule le plus souvent en bordure de caldera vieilles de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’années, ou dans des stratovolcans plurimillénaires.

Le volcan est ainsi une composante paysagère constante, sans toutefois être figée. Son ancrage permanent dans l’espace, avec des aléas secondaires pouvant se réaliser longtemps après une éruption, expliquent qu’il interagisse aussi avec la société en dehors de la catastrophe. Ainsi, au Japon, il dicte certains aménagements comme les ouvrages de protection contre l’érosion (sabô 砂防), permet l’essor de stations thermales (onsen 温泉) dont les Japonais sont férus, ou encore sert de raison d’être à des parcs naturels. Cette attraction participe d’ailleurs à la mise en tension du danger, puisque c’est justement l’attractivité des abords des volcans qui confère sa substance au risque d’éruption.

Mon travail propose une réflexion sur la nature et la portée du risque volcanique à partir de l’exemple du Japon, par le biais de plusieurs études de cas sélectionnées à travers tout l’archipel. Ce risque possède une triple dimension, matérielle, sociale et idéelle4. Toutes trois ont un pouvoir réorganisateur qui sera questionné : dans quelles mesures la catastrophe et sa menace représentée (le risque) sont-elles inscrites dans le paysage et dans le territoire; dans quelles mesures en sont-elles un moteur de transformation ? Quelles pratiques particulières ce risque génère-t-il au Japon, quelles sont les difficultés et les impasses de sa gestion ?

Avant de commencer, il convient d’expliquer le choix de ce terrain, sa délimitation à géométrie variable, ainsi que la méthodologie suivie. Ces points seront développés dans les paragraphes qui suivent, tandis que la présentation des objectifs et de la progression de la réflexion clôtureront cette introduction.

- Genèse du sujet : Risque, volcan, Japon.

Ma motivation initiale pour conduire cette recherche est fortement teintée par le désir de partir vers un ailleurs géographique et culturel dont le Japon paraissait le parangon, mêlée à une fascination pour les volcans.

La recherche d’un cadre problématique, conceptuel et méthodologique cohérent a souvent rebondi et dû composer avec ce qu’il faut bien appeler du « bricolage de terrain » intuitif et opportuniste. Pour partie non maîtrisé au préalable et plein d’imprévus, ce travail de terrain semble aux antipodes du protocole de laboratoire dont la progression contrôlée garantit la validité scientifique…Et pourtant plusieurs entretiens peu protocolaires ont constitué un « hameçonnage » capital pour l’élaboration de la problématique et de la réflexion. Il a fallu des allers-retours permanents entre terrain et méthode pour construire, a posteriori, une cohérence d’ensemble, qui n’avait rien d’évident au départ. En sept ans, le sujet a considérablement évolué, d’abord en se resserrant très vite sur le seul Japon (plutôt qu’une comparaison hasardeuse à l’échelle de la ceinture de feu péripacifique, ou entre l’archipel japonais et les Antilles françaises) puis, sous l’influence du directeur de recherche, sur l’observation du rapport entre centre et périphéries. De plus, à mesure que la progression en japonais le permettait, la sphère des représentations a été explorée avec une attention plus poussée, alors que les prémices étaient focalisées sur les contacts avec les observatoires volcanologiques et les gestionnaires du risque. Le plan de thèse choisi veut refléter cette construction d’une complexité croissante, de l’espace matériel aux représentations, en passant par les organisations sociales et territoriales.

Nommée PRAG en fin de DEA, je pensais avoir la liberté de choisir un sujet sans considération ni pour l’air du temps ni pour l’horizon d’attente institutionnel – et pourtant travailler sur le risque naturel est devenu classique en géographie5. Cette situation s’est avéré d’abord un avantage, en raison de mon plaisir à enseigner et de motifs financiers évidents. Ce fut aussi un poids, car sur les sept ans de la thèse, l’équivalent de cinq années scolaires a été consacré à temps plein à l’enseignement, à raison d’une quinzaine d’heures de cours par semaine en moyenne. Néanmoins, grâce à l’Université Lyon 2, l’obtention d’un service aménagé en temps partiel pour ma recherche m’a permis de partir chaque année sur le terrain un ou plusieurs mois d’affilée. De plus, une bourse de la JSPS a financé au printemps 2004 un séjour de cinq mois au laboratoire de géoécologie de l’Université de Hokkaidô, sous la direction d’Ono Yûgo (小野 有五), géographe.

Le risque ouvre la géographique à d’autres champs de recherche, comme la sociologie, l’anthropologie ou l’ethnologie. Il fait surtout partie des objets qui unifient la discipline, et l’une des ambitions de ce travail est de dépasser les clivages traditionnels, tant entre la géographie physique et la géographie humaine, qu’entre la géographie régionale et la géographie générale. Le premier clivage est assez aisé à annuler à travers l’étude du rôle des aléas volcaniques et des éruptions sur un territoire et sur une société. Cette approche permet d’aborder les questions, récurrentes en géographies, de l’adaptation (de et par l’homme) et du déterminisme ; elle invite aussi à la réflexion sur la notion d’interface. Par contre, il est plus délicat de s’extraire du strict contexte japonais, et je tenterai dans les différents chapitres de relativiser la place de l’échelle régionale (celle de l’archipel, qui sert de support à la démonstration) face aux autres niveaux explicatifs : les échelles plus vastes des pays de la triade, de l’international, sinon de l’universel, et celle, plus restreinte, des individus.

Mon travail reste sous l’influence des problématiques géographiques contemporaines et s’est nourri des travaux de géographes contrastés, notamment ceux d’Augustin Berque à partir du Japon et ceux de Valérie November sur le risque (cf. infra). Il a profité d’une brèche régionale, le cas japonais restant peu traité dans la bibliographie sur le risque, alors qu’il offre un excellent terrain pour analyser cet aspect des rapports entre la nature et une société avancée dont la modernité n’est pas la nôtre. Il n’aurait enfin jamais pu être conduit sans les connaissances existantes en matière d’aléa, qui au Japon s’appuient sur une importante surveillance volcanologique et de nombreuses recherches sur les catastrophes passées6.

- Antécédents, délimitation et identité du terrain

La thèse a été précédée d’un DEA portant sur le Sakurajima, au sud de Kyûshû. Ce volcan exemplaire est connu autant pour la fréquence et l’intensité de son activité que pour la qualité de la gestion. Il constitue une exception au Japon, pour au moins deux raisons. Tout d’abord, il est le seul volcan à être à la fois très actif et proche d’une métropole importante7, tandis que la plupart des volcans en activité – une centaine au total – sont situés dans des zones rurales de l’archipel. Il est aussi particulier car depuis un demi siècle, ses éruptions explosives génèrent quantités de cendres, qui doivent être traitées au jour le jour : il s’agit moins de la gestion d’une « crise » catastrophique qui déstabilise brutalement un territoire, que d’une lutte au long terme contre l’érosion dans des matériaux instables, et d’une adaptation quotidienne à tous les corollaires des explosions et des pluies de cendres (pollutions, perturbation des communications, altération des réseaux et du bâti…).

Cette première étude de cas s’est appuyée sur la définition consensuelle du risque naturel résultant du produit d’un aléa et d’une vulnérabilité. Proposée par les Nations Unies8, cette définition est fondée sur la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel dans un territoire, c'est-à-dire un espace approprié, aménagé, délimité, théâtre d’interactions à différents pas de temps et échelles, exposé et plus ou moins bien préparé. Critiquée pour son caractère simpliste ou réducteur, cette définition fonctionne assez bien dans le cas des éruptions (ou des séismes), aléas sur lesquels l’homme n’a pas vraiment d’impact.

André Dauphiné propose, en introduction de son manuel sur les risques et les catastrophes, de définir le risque de manière similaire selon cette formule générale : « Risque = F (aléa, vulnérabilité) ou F est une relation qui dépend du problème analysé »9. Cette définition en forme de fonction mathématique - somme, produit, intersection, est surtout commode pour les aménageurs, les ingénieurs et les assureurs, puisqu’elle fonde une méthode pour calculer des coûts, évaluer des espérances de dommages, proposer une quantification d’un événement potentiel. Elle convenait bien à une étude du Sakurajima abordé essentiellement du point de vue des mesures anti-risque, notamment le plan local de prévention et la protection « passive », celle qui vise à stopper les phénomènes une fois déclenchés (ouvrages sabô, de protection contre les lahars et l’érosion des pentes). La cartographie posait aussi des questions fondamentales concernant le zonage, l’affichage du risque et le projet territorial que ce type de carte sous-tend. Ce premier travail a mis en évidence une facette alternative du risque, qui s’apparente à une adaptation pragmatique, une coexistence avec un volcan en permanente transformation.

Le Sakurajima, « l’île aux cerisiers », n’est plus une île depuis qu’une coulée l’a attaché à la péninsule d’Ôsumi en 1914. Pourtant sa nature initialement insulaire en fait, comme toutes les îles, un « bon objet géographique10 » dont les Classiques voulaient faire un laboratoire, en tant que microcosme facile à circonscrire, pertinent dans une démarche idiographique. Poursuivre l’étude d’un seul volcan aurait conduit à une monographie dont la portée aurait été trop limitée par un contexte régional et un rapport au centre uniques.

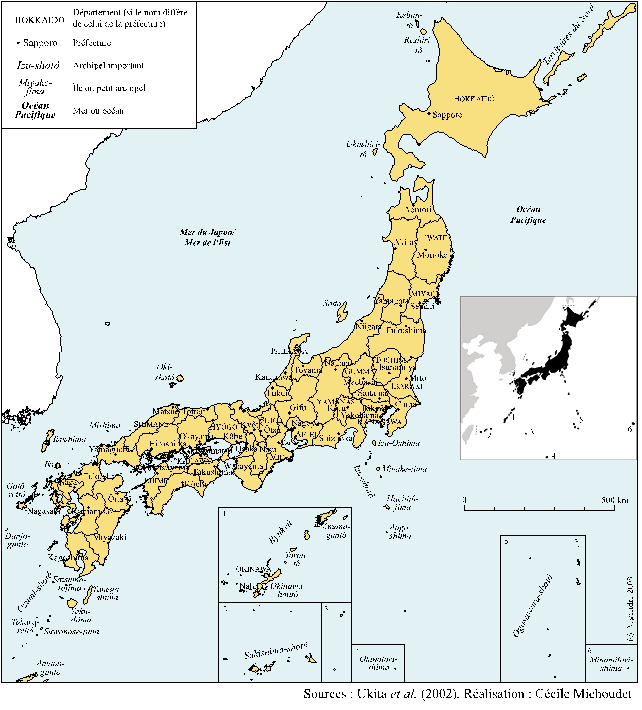

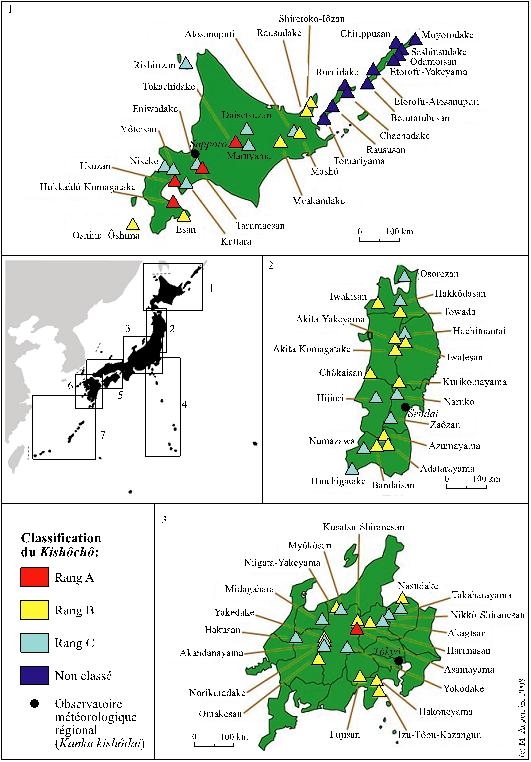

Pour mettre en relation des données et phénomènes localisés à des échelles différentes, pour mieux caractériser une culture vernaculaire du risque, pour comprendre comment la gestion du risque articulait les rapports entre l’État central et les communautés locales, il fallait élargir le champ de recherche à l’ensemble de l’archipel et mettre en regard différentes configurations spatiales. D’autres études de cas ont été sélectionnées, pour mieux comparer et interpréter leurs paysages et leurs territoires. Le Japon contemporain n’est pas celui de la Haute Croissance (1955-1973), ni celui du début du siècle ou de Meiji, c’est pourquoi des volcans emblématiques comme le Bandai-san, dont la dernière éruption pourtant intense et lourde en dégâts survint en 1888, ont été laissés de côté. Ceux qui ont été retenus sont soit des volcans ayant connu des éruptions majeures dans les deux dernières décennies et/ou une récurrence éruptive de l’ordre de la génération (Sakurajima, Unzen Fugen-dake, Usu-zan), soit des volcans ayant imposé des évacuations durables de l’ensemble d’une île au cours de leur histoire (Suwanose-jima, Aoga-shima), soit les trois à la fois (Miyake-jima). Ils peuvent être proches de Tôkyô 東京都(monts Asama, Fuji) ou dans des petites îles périphériques (Satsuma Iô-jima).

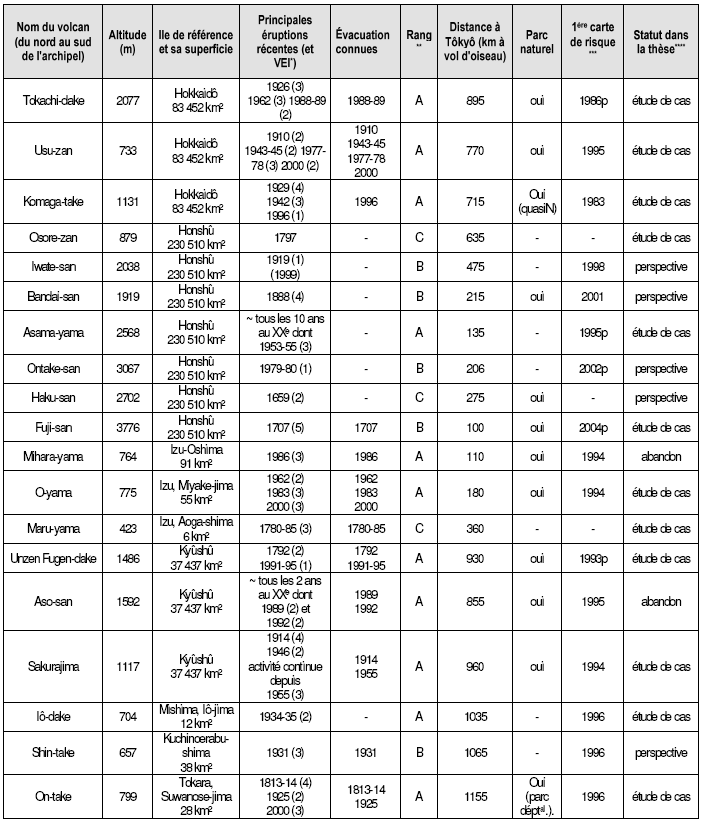

Les caractéristiques principales de ces volcans sont détaillées dans le tableau n° 1. Les raisons de leur choix sont explicitées plus en détail au début du premier chapitre. Ils sont répertoriés sans autre classement que celui du nord au sud, pour ne pas introduire de typologie à ce stade de l’étude.

* Indice d’Explosivité Volcanique (VEI) compris entre zéro et huit, mesurant l’intensité éruptive (Cf., p.94).

** A, B ou C d'après le Kishôchô. Cf. chapitre six.

*** « p » à la suite de l’année de publication indique une couverture partielle.

**** Exploité comme étude de cas, abandonné (terrain partiel) ou en perspective (terrain en projet).

L’existence même d’un volcan actif crée des conditions particulières au risque. Le volcan que l’on regarde est le témoignage paysager des éruptions passées, tout autant qu’il en préfigure d’autres à venir. Le risque est alors aussi défini comme une catastrophe représentée (avec un certain nombre de biais cognitifs et de référents culturels), mais non encore réalisée. Demain, le mont Fuji, point culminant et volcan par excellence, esthétisé et considéré comme symbole du pays tout entier par ses habitants eux-mêmes, pourrait connaître une éruption et sa silhouette imposante disparaître, en endommageant considérablement l’armature de la mégalopole japonaise. Cette dimension nouvelle se greffe à la vulnérabilité, et s’inscrit comme elle dans un territoire qui conditionne une certaine façon d’être, de faire et de penser vis-à-vis du risque.

Il est tentant, dans le cas du Japon, de chercher à tout prix comment le facteur culturel interfère dans la définition du risque et dans sa gestion. Le pays serait le parangon de l’exemple culturaliste : depuis plusieurs siècles, ses propres intellectuels ont cherché à définir ce qu’être japonais veut dire dans des traités sur la japonité (Nihonjinron日本人論), ouvrages cherchant à « démontrer les caractéristiques uniques de la culture japonaise, de la société japonaise et des japonais »11. Ces théories plus ou moins traditionnelles ont été en partie reprises par les Occidentaux, qui trouvèrent ainsi une explication pratique pour rendre compte de la fulgurante transformation du pays dans la seconde moitié du XXe siècle. Dans le domaine des risques aussi, le Japon serait le modèle du pays frappé par les manifestations d’une nature « violente », séismes, surtout, mais aussi typhons, mouvements de terrain, inondations ou éruptions ; un pays qui aurait réussi, « malgré » tout cela, à devenir une grande puissance. La théorie du prodige, en renvoyant les explications au domaine du divin ou du surnaturel, fait l’économie d’un questionnement sur la modernité, l’occidentalisation, l’altérité du Japon, nos catégories habituelles de classification trébuchant sur l’observation du terrain.

Ainsi, de l’écriture aux mots pour le dire, de la carte au panneau d’information, le risque aurait dans l’archipel une dimension particulière. Il ne pourrait s’expliquer sans des références à une conception de la nature spécifique, à une société originale, à un milieu unique. Mais n’est-ce pas vrai partout ? Les manifestations volcaniques, comme les adaptations qu’elles génèrent, sont des données matérielles qu’on ne peut inféoder à l’argument culturel. Et le Japon contemporain, finisterre de l’Asie sinisée, a aussi de nombreux traits communs avec les pays occidentaux développés. Une partie des explications, selon l’échelle d’approche choisie, ne s’affranchit-elle pas du facteur culturel ? L’analyse géographique tentera de faire la part des choses, dans la deuxième et surtout dans la troisième partie de la thèse.

Le regard lointain et décentré devrait permettre de mieux départager la distinction (ce qui est là-bas différent d’ici) de la nuance (ce qui est là-bas plus, ou mieux visible qu’ici), d’isoler plus aisément l’influence des facteurs socioculturels de celle des paramètres relevant de causalités plus universelles. Les jeux d’échelles se manifestent dans ce domaine aussi, organisant la rencontre entre des causalités d’ordres au départ distincts. La démarche multiscalaire met aussi en évidence des situations régionales contrastées dans l’archipel : en cas d’éruption, l’isolement est un problème crucial pour les petites îles du sud, tandis que pour les volcans de Hokkaidô 北海道, plus accessibles, c’est la neige qui peut enchérir sur la catastrophe en hiver. L’ancienneté et la dynamique du peuplement constitue un autre facteur de divergence. Ainsi le Sakurajima est peuplé depuis plusieurs millénaires sans interruption majeure, tandis que les abords de l’Asama-yama sont colonisés de fraîche date par des « néo-ruraux » ; certains abords de volcans reculés se dépeuplent, tandis que d’autres sont de plus en plus densément utilisés. Bien souvent, plusieurs de ces paramètres se combinent pour déterminer un certain niveau de vulnérabilité, qui évolue dans le temps (cf. chapitre trois).

- Une méthodologie qui fait la part belle au terrain :

Le cadre géographique du sujet choisi imposait un travail de terrain conséquent, qui a duré plus d’un an de séjours cumulés12. L’ampleur de l’engagement en termes de temps et d’énergie s’explique aussi par les conditions matérielles dans lesquelles ce travail s’est déroulé. Sur place, avant l’intégration du laboratoire de l’Université de Hokkaidô, l’absence de cadre institutionnel a causé quelques errements durant les premiers temps du terrain, faute de pouvoir accéder à certains sites ou certaines ressources. Plus qu’ailleurs peut-être, la carte de visite officielle, le parrainage ou l’introduction par un aîné sont souvent des sésames obligés dans les administrations comme dans le milieu universitaire. À ce titre, les bons contacts de P. Pelletier à la Maison franco-japonaise ou au centre des îles éloignées13, ainsi que les liens noués durant les cours d’été suivis à l’Université de Chûô (Tôkyô, 2003), ont été d’une aide précieuse.

Deux notions sont fondamentales dans les chapitres qui vont suivre. Celle de paysage, polysémique, a fait l’objet de nombreuses études épistémologiques que nous ne développerons pas ici14. Le postulat de mon travail est que le paysage est une structure apparente et évolutive. Portion d’espace délimitée, d’échelle moyenne, le paysage est à la fois matériel et perçu, car ce qu’il donne à voir donne naissance à des représentations, élaborées par le chercheur comme par ceux qui construisent, esthétisent le paysage et contribuent à son évolution. Cette évolution est pour partie commandée par les forces du géosystème. La deuxième notion capitale est celle de territoire, qui sera compris comme une portion d’espace, pouvant être discontinue et s’inscrire à plusieurs échelles, occupée et appropriée15. « Ce » qui occupe et s’approprie cet espace peut être une population, un État ou un groupe social, ou bien des « non-humains », pour reprendre l’expression de Bruno Latour16. Il y a un territoire du volcan (l’espace dans lequel peuvent se manifester les phénomènes volcaniques), un territoire de l’Etat (ou autre entité administrative plus restreinte), un territoire insulaire, un territoire citadin, un territoire des volcanologues, etc.

Le travail de terrain visait à répondre aux questions suivantes : quelle est l’inscription du risque dans le paysage? Comment les phénomènes volcaniques contribuent-ils à façonner ce paysage en dehors des catastrophes ? Dans quelle mesure participent-ils à aux logiques territoriales qui rendent attractifs certains espaces (par le biais du tourisme notamment) tandis qu’elles concourent à en rendre d’autres répulsifs ?

Le terrain de recherche, défini comme un ensemble de sites et d’espaces emboîtés, mobilise aussi un certains nombres de pratiques, et des temps particuliers. Le travail d’observation et d’enquête a été extensivement basé sur la visite des sites et sur des entretiens auprès de volcanologues, de gestionnaires du risque, de hauts fonctionnaires en charge de la protection civile et sur la discussion avec des riverains. Une collecte de documentation, notamment concernant l’information préventive et les cartes de risques, a également nourri la base de données sources. Les visites de terrain ont dû composer avec les restrictions d’accès à proximité des cratères, en raison de l’activité volcanique. Impossible d’approcher à moins de deux kilomètres de l’Unzen, du Sakurajima ou du sommet de Suwanose, par exemple. Pour la plupart des périmètres étudiés, éparpillés dans des régions rurales de tout l’archipel, l’accessibilité fut aussi soumise au bon vouloir de mes accompagnateurs, faute de véhicule personnel, ou aux conditions marines pour des trajets en bateaux de plusieurs heures. Le séjour à Aoga-shima a dû être limité à trois jours, ce qui n’a pas vraiment permis des contacts en dehors de la mairie. Inversement, la vitalité du groupe d’étude volcanologique de Hokkaidô17et en particulierla disponibilité du professeur Okada Hiromu (岡田弘), directeur de l’observatoire volcanologique de l’Usu et présent de manière récurrente sur le terrain, a permis des visites fréquentes au mont Usu, au Tokachi-dake ou encore au Komaga-take.

Parce que l’image véhicule un message polysémique et permet facilement de contourner les obstacles de la langue – dans un pays où l’écriture même est représentation ; parce qu’aussi le terrain choisi est lointain –, j’ai souhaité approfondir l’analyse et l’interprétation des paysages, des cartes de risque et de l’ensemble des images convoquées pour représenter le risque et ses corollaires (prévention, protection, commémoration).

Ainsi, parmi les supports qui peuvent fonder une analyse géographique, les photographies de paysage, réalisées tout au long du travail du terrain, occupent dans ce travail une place privilégiée. À l’exception de panoramas dotés d’une grande profondeur de champ, l’échelle d’une photographie, la même que celle du paysage qu’elle fige, est le plus souvent locale ou moyenne. Les éléments qui la composent ne sont pas isolés en vase clos, mais peuvent subir des effets de situation (influence des éléments hors champs) ou bien commander des effets de site (éléments visibles dont l’influence dépasse le cadre de la photo). Ce cadre référentiel scalaire se double d’un cadre conceptuel ou thématique : les photographies du terrain montrent par exemple les différentes composantes de l’aléa et de la vulnérabilité (activité et morphologie du volcan, produits éruptifs, zones urbanisées ou terrains agricoles, par exemple) et les stigmates des éruptions passées (sites ravagés). Elles permettent aussi d’évaluer les aménagements de protection réalisés (barrages, abris) ou encore de présenter les dispositifs de surveillance, les centres d’information et d’évacuation.

À côté de ce corpus photographique, un deuxième ensemble icono-graphique concerne non plus directement l’espace mais les signes publics qui y sont implantés ou, ce qui revient un peu au même, les plaquettes comme les autres supports de communication distribués par les instances de l’État. À proximité d’un volcan actif, ces signes communiquent auprès des usagers, riverains ou touristes de passage, des informations sur l’aléa et les catastrophes historiques ; ils présentent les grands équipements de prévention et de protection, avertissent des périmètres à accès restreint. Si leur caractère est parfois normatif (conditions de circulation ou interdiction d’accès), l’essentiel est plutôt purement informatif et vise avant tout à valoriser l’investissement de la puissance publique. D’autres signes ont un but pédagogique ; ils racontent les épisodes des éruptions passées, présentent les mécanismes éruptifs et les consignes à suivre en cas d’évacuation.

L’analyse sémiologique de ces sources met au jour une grande loquacité didactique et persuasive, autant destinée à instruire et informer les citoyens qu’à prendre pied dans le territoire de l’incertitude : en aval des appareils de surveil-lance et des ouvrages de protection passive, souvent eux-mêmes masqués au regard en raison de leur implantation sur les flancs mêmes des volcans, les panneaux rappellent en effet que l’État s’implique dans le contrôle du risque.

Une partie distincte de ma démarche analytique est réservée à la cartographie du risque. Les niveaux de contenu (aléa, scénario, évacuation), le public visé, le contexte de production des cartes et leur rapport à la gestion de crise (évacuation) ou à l’aménagement (zonage) seront examinés au chapitre quatre. L’intérêt de ces cartes relève d’abord de ce qu’Éliane Zimmermann nomme dans sa thèse « l’affichage du risque », c’est-à-dire « la détermination et la projection spatiale des risques pour leur communication »18. Quant aux cartes de risque volcanique au Japon, elles représentent essentiellement les éruptions passées et des consignes plutôt qu’un zonage préventif. Cette médiation s’effectue non seulement en direction des gestionnaires du risque, mais aussi vers les riverains. En représentant les catastrophes passées, en refusant le zonage « à la française » (PPR), cette cartographie semble à part, irréductible aux modèles existants.

L’ « habillage » du terrain, pour reprendre un terme utilisé habituellement pour désigner ce qui donne les clés de lecture d’une carte, ou encore « l’inter-terrain », c'est-à-dire la recherche bibliographique en amont et en aval et la préparation des séjours depuis la France, a utilisé de façon extensive l’Internet, passerelle indispensable avec un terrain distant, et source féconde de données statistiques, de cartes, d’informations institutionnelles. En effet au cours de la collecte de matériaux, une partie des difficultés inhérentes à ce terrain là, distant géographiquement et linguistiquement, sont compensées par l’accès à une riche documentation en ligne qui permet de préparer ou prolonger le travail de terrain. Par exemple, le corpus des cartes de risque a été publiée en ligne à partir de mars 200619, comme l’est le catalogue officiel des volcans actifs et l’historique de leurs éruptions20, ou encore les bulletins d’alerte en temps réel21. Les principaux organismes impliqués dans la gestion des risques sont aussi accessibles sur le Web, et les données statistiques disponibles sont foison.

L’introduction ou la recommandation par un responsable conditionnant largement l’ampleur et la qualité du butin collecté par la suite, la possibilité de contacts préalables par courriels a également été primordiale. Internet n’est pas sans inconvénient, notamment parce que sa généralisation encore récente filtre les matériaux disponibles, privilégiant les sources du présent immédiat au détriment de ressources plus anciennes, antérieures à 1990. Une sitographie présente en annexe les adresses internet des sites les plus utiles.

L’inter-terrain inclut aussi l’apprentissage de la langue japonaise, pour contourner, en partie au moins, la pauvreté relative des sources disponibles en anglais. Cette familiarisation a été amorcée par des cours du soir dès la maîtrise (formation continue de l’Université Lyon 3), ainsi que deux mois de séjours linguistiques passés dans une famille d’accueil, avec des cours privés (Sapporo, 2002) puis à l’Université de Chûô (Tôkyô, 2003). L’essentiel a été mené en DEA puis de front avec la thèse au département de Japonais de Lyon 3, jusqu’au niveau master, dès que l’aménagement de mon service d’enseignement l’a rendu possible. Cette formation a permis, outre la connaissance de la langue, une ouverture sur la littérature classique, l’histoire, la société ou encore l’imaginaire et les représentations, tous apportant des matériaux mobilisables et des éclairages complémentaires sur la problématique et enrichissant la compréhension d’ensemble.

Malgré un certain nombre d’échecs et de difficultés (discours ou dialecte incompréhensible, isolement, fouillis bureaucratique), le terrain japonais conserve une grande hospitalité en raison de la politesse et de la grande sollicitude de mes interlocuteurs. Les entretiens, conduits de façon semi directive22 n’ont jamais eu vocation à servir de base de données pour une approche sociologique voire psychologique. Cela aurait nécessité, outre une méthodologie spécifique, la systématisation des questionnaires, un cadrage beaucoup plus strict, et une retranscription intégrale avec validation par l’enquêté. En pratique, ces entretiens ont d’abord été conçus comme des « hameçons » : sans amorce correcte, ils n’auraient rien apporté, mais il était parfois difficile de savoir à l’avance le résultat de la pêche. Ainsi, des données plus officieuses ont pu être obtenues auprès des mêmes enquêtés, mais de manière informelle, pendant un meeting, une excursion de terrain ou au restaurant…Certains temps du recueil de la parole se sont effectués sur le mode de la conversation, avec des tenanciers d’auberge, des habitants croisés au hasard du terrain, et il aurait été difficile de les formaliser de manière construite. Les informations recueillies dans ce contexte ne sont que des opinions ; elles n’ont été réutilisées pour la démonstration que lorsque d’autres types de sources, écrites ou sur le terrain, permettaient de les confronter et de les confirmer.

La maîtrise de la langue pose une série de problèmes méthodologiques, dont le moindre n’est pas son apprentissage. Les premiers entretiens se sont déroulés en anglais ou avec un interprète ; par la suite et à l’exception des universitaires, anglophones pour la plupart, en japonais, enregistrés lorsque cela était matériellement possible. La traduction, le résumé ou la mécompréhension sont sources d’imprécision dans les sources, et les matériaux des entretiens ont été croisés, chaque fois que possible, avec d’autres sources. Les brouillages liés à la traduction interviennent aussi pour les sources écrites. J’ai pu constater à plusieurs reprises, dans les publications bilingues, que la version vernaculaire et la version traduite pouvaient présenter des différences sensibles. Dans quelques cas accidentels, il peut s’agir d’erreurs de traduction. Plus souvent, le décalage est voulu et le texte est modifié car il est destiné à un autre public. Soit il s’agit d’une simplification, qui s’apparente à un résumé et fait ainsi disparaître une partie de l’information utile (exemples, détails). Soit, et c’est plus ennuyeux – mais aussi significatif – le contenu est sélectionné et orienté, une partie du document source n’étant pas jugée nécessaire pour le lecteur étranger.

- Itinéraire épistémologique et objectif de la thèse

Cette thèse s’inscrit dans une triple thématique de recherche, qui croise l’activité volcanique, son interaction avec la société et son inscription dans le territoire japonais, à partir de l’aléa volcanique qui lui sert de fil d’Ariane. Elle s’inscrit d’abord dans la continuité d’un ensemble de travaux menés sur le risque volcanique.

Plusieurs géographes, dont les noms se trouvent souvent réunis sur des publications communes, ont abordé plus spécifiquement le risque lié aux éruptions. Analogue à celui des autres géographes français qui se sont d’abord emparé de l’objet risque, leur parcours est souvent parti de la géographie physique. Ainsi de nombreux travaux de Jean-Claude Thouret, initialement spécialisa dans la géomorphologie, portent sur les processus avant de s’orienter vers les questions de cartographie des aléas volcaniques et d’évaluation de la vulnérabilité, notamment en contexte urbain andin (1990, 1999). Une démarche similaire est développée dans la thèse de Franck Lavigne (1998), dont la première partie traite de la connaissance fondamentale des lahars du Merapi, avant de l’appliquer à une aide à la surveillance, grâce à la réalisation de scénarios de zonage et d’une cartographie par SIG.

La plupart des recherches couplent désormais systématiquement la vulnérabilité (constats d’endommagement, retours d’expériences, éléments exposés) à l’aléa ou bien à une modélisation. Le premier à défricher, assez tôt, le concept de vulnérabilité, est Robert D’Ercole (1991) dans ses enquêtes sur le Cotopaxi (Équateur). Il y évalue des types et des niveaux de vulnérabilité, ensuite cartographiés pour améliorer la prévention en offrant des outils aux décideurs. Aux Philippines, l’éruption du Pinatubo en 1991 a permis une évaluation sur le long terme de la réponse institutionnelle et des conséquences pour les minorités par Jean-Christophe Gaillard (2001). Les Antilles sont aussi un terrain de choix, dans le domaine des études de vulnérabilité et de cartographie du risque. Frédéric Léone a par exemple contribué à la mise en place du premier PPR volcan (Martinique) et a proposé une évaluation quantitative et cartographiée des enjeux et de l’endommagement, destinée aux gestionnaires (2004).

Cette évolution reflète autant l’accumulation scientifique, qui offre de plus en plus d’études d’aléas, que l’organisation institutionnelle de la formation, où la géographie physique s’est transformée voire parfois dissoute dans des approches transversales. Dressant un premier bilan des travaux de géographie des risques en 2001, la commission « risques et environnement » du CNFG23 constatait que l’étude du risque, née de celle des phénomènes naturels, se déclinait de manière segmentée selon les catégories d’aléas. En 2007 lors du colloque de la même commission, l’état des lieux commence par le constat de la marginalisation de l’aléa et sa disparition comme objet de recherche en tant que tel.

Pourtant, ma recherche n’emprunte pas le chemin d’une analyse quantifiée du risque. Elle n’a pas été conduite pour soutenir les gestionnaires dans leur action, mais au contraire s’en démarque pour mieux réfléchir sur les logiques à l’œuvre. Elle ambitionne, tout en accordant une grande place à l’analyse du terrain, d’améliorer la compréhension des liens complexes qui lient risque et territoire. En cela cette étude suit la voie ouverte par la géographe helvétique Valérie November dans sa réflexion théorique générale sur la géographicité du risque, mais à l’échelle d’un risque naturel particulier, et d’un territoire donné.

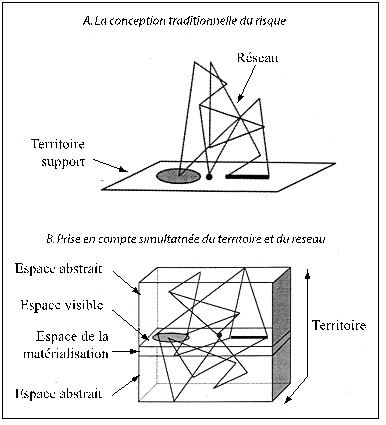

L’apport théorique le plus fertile de la thèse de V. November, publiée en 2002, doit être cherché dans l’explicitation de la dynamique territoriale du risque et de son rôle dans la différenciation spatiale. Son apport majeur tient dans l’ampleur de sa bibliographie et des analyses qu’elle en propose, pour éclairer l’épistémologie du risque. Il faut retenir tout spécialement les notions, fondamentales pour la compréhension géographique, de contiguïté (bien que V. November la précise pour s’en démarquer) et de connexité (figure 1). Ces termes empruntés à l’analyse spatiale sont enrichis d’une signification liée à la territorialisation du risque : la première (adjacence) désigne l’expression variable du risque dans le territoire en fonction de sa distance (proximité) et de sa densité (concentration)24 ; la seconde (propriété d’un réseau dont les nœuds ont des relations alternatives) caractérise la possibilité qu’a le risque de relier des échelles différentes, de rapprocher des éléments physiquement séparés en les mettant en réseau.

November (2002), p. 269 et 308.

Les chapitres qui suivent s’efforceront d’illustrer ces notions à partir de quelques uns des volcans actifs de l’archipel : proximité et concentration autour des édifices volcaniques sont des paramètres essentiels pour évaluer l’intensité du risque, mais la compréhension des logiques territoriales à l’œuvre impose de quitter le contexte local pour étudier comment des échelles multiples interagissent. Par exemple le rapport au centre dicte certaines organisations et certains fonctionnements : le cas du mont Fuji, sans éruption notoire depuis trois cents ans, mais sous les projecteurs de la prévention, est à ce titre exemplaire (cf. chapitre six).

Le décentrage 25 épistémologique de V. November, fondé sur la sociologie des sciences, la conduit notamment à valoriser, au même titre que les acteurs ou groupes sociaux, les facteurs de risque et des éléments du territoire « non humains », matériels (la carte, la topographie par exemple). Cette démarche lui permet de démontrer l’imbrication du territoire et du risque, et exprime tout l’intérêt de prendre du recul par rapport aux paradigmes traditionnels.

Ainsi, ce que V. November nomme dimension positive du risque 26 (c’est à dire le gain retiré par certains acteurs grâce au risque) est souvent occulté dans les analyses contemporaines, focalisées sur les dommages potentiels, la mitigation, la lutte contre le risque. Son point de vue est essentiel et rappelle le sens ancien de la catastrophe, avant qu’elle ne devienne nécessairement funeste. Il trouve écho au Japon avec le concept de catastrophe subversive et créatrice (yonaoshi 世直し, la rectification du monde). Cette conception de la nature où la contrepartie positive du risque et de la catastrophe (saigai災害) est beaucoup plus explicite et assumée au Japon que dans l’imaginaire occidental contemporain, ce que souligne par exemple le concept d’anastrophe, renversement de l’ordre habituel du monde (Pelletier 1991).

Les travaux conduits sur la géographie du Japon contemporain par plusieurs géographes. Les travaux d’Augustin Berque et de Philippe Pelletier, qui font partie des premiers à avoir vécu sur place et maîtrisé la langue, constituent une contribution majeure27. Ils constituent les fondations de mes apprentissages sur le rapport à la nature, ou encore l’appréhension du milieu insulaire et montagnard. Après une thèse consacrée à Hokkaidô28, A. Berque, théoricien de la relation nature-culture et du paysage, a proposé une interprétation des perceptions de l’espace par les Japonais, notamment dans ses premiers ouvrages sur le Japon, dans les années 1970 et 1980.

P. Pelletier s’est particulièrement intéressé à la contingence de l’insularité29, à la surinsularité et aux enjeux de pouvoir inscrits dans l’archipel (délimitations, dénominations). Il a aussi explicité toute l’ambiguïté de la perception du risque naturel, le terme japonais saigai renvoyant à une conception de la nature qui intègre le risque et selon laquelle la catastrophe découle d’un déséquilibre du rapport à la nature ou d’une inadéquation des mesures préventives30.

L’œuvre d’Augustin Berque constitue un autre apport théorique incontournable pour la dimension idéelle. Partant de la spatialité japonaise, c'est-à-dire du rapport de cette société à cet archipel, et du concept de fudô-sei風土性 (Watsuji, 1935) qu’il traduit par médiance 31, Berque pense l’existence humaine comme une association dynamique entre un corps animal, qui s’extériorise par un ensemble de techniques, et un corps social, qui intériorise le réel par le biais des représentations. Comme le principe de Bashô (la nature comme aboutissement de la culture), la médiance propose un lien conceptuel entre le subjectif et l’objectif, entre le milieu naturel et la société, tandis que la modernité occidentale les a séparés. La matérialité des choses, leur identité physique, ainsi que leurs dénominations et leurs représentations sont reliées à double sens par une trajection qui les intègre et les combine en permanence au lieu de les dissocier de façon duale. Elle se concrétise dans les géogrammes, « objets géographiques » qui combinent une nature physique à une valeur et un sens qui dépendent de la société et de l’époque.

En reprenant cette approche, on peut estimer qu’un volcan actif n’est jamais neutre et isolé, simple édifice montagneux formé de produits éruptifs. Selon les moments et les lieux, il peut être considéré tantôt comme une ressource, une contrainte, une aménité ou un risque, de façon réversible et non définitive. Étudier les catastrophes et les risques volcaniques impose de considérer autant les processus que leurs représentations, autant leur nature que ce qui en est dit. Dans cette perspective, langage et mots ne doivent pas être coupés des choses qu’ils désignent, d’où l’intérêt de questionner l’étymologie, la toponymie, le discours, mais aussi le langage de la carte, en même temps que le paysage, dont les composantes concrètes et idéelles sont indissociables.

Le volcanisme japonais a déjà été exploré par deux études de géographes. La première est celle de Pierre Bout et Max Derruau, publiée en 1966, réalisée à partir de cinq mois de terrain en 1961 et cofinancée par le CNRS et un grand quotidien japonais, le Yomiuri Shimbun 読売新聞. Deux Japonais accompagnent les auteurs, le volcanologue Katsui Yoshio 勝井義雄 (Université de Hokkaidô) et le géomorphologue Suzuki Takasuke 鈴木隆介(Université de Chûô, Tôkyô). Esprit des temps d’alors et spécialité des auteurs obligent, le rapport est principalement constitué par la description des formes du relief volcanique observées et par la réflexion sur leur mise en place, en particulier pour les formations pyroclastiques au pied de quelques volcans japonais. Une partie concerne les systèmes d’érosion, et Derruau termine par des « enquêtes agricoles » où il analyse la mise en valeur des sols volcaniques à Hokkaidô et à Kyûshû32. Même si depuis la géomorphologie volcanique s’est enrichie à la lumière de nouvelles éruptions, que les campagnes se sont transformées et que l’émergence du risque a déplacé le phénomène naturel à l’amont de la réflexion géographique, les observations de ces deux chercheurs, témoins d’une éruption à l’Asama-yama et au Sakurajima en 1961, restent de précieux témoignages.

Le second rapport, une expertise sur le Mont Usu commandée par le CSERV33 en 2000, a un esprit différent puisqu’il est suscité par une éruption particulière. La mission visait à observer les relations entre acteurs durant une crise, les moyens techniques de la surveillance, et l’organisation générale de la prévention. La partie concernant la géographie du risque est traitée par Robert d’Ercole. Fort de ses travaux sur la vulnérabilité autour du volcan Cotopaxi (1991), il en tire une évaluation de la gestion de crise à la japonaise (2002) qui met bien en lumière, sans l’expliciter complètement, les contradictions internes à la volonté d’occuper et de maîtriser un territoire qui est aussi celui de l’expression du risque.

Il convient de mentionner aussi deux études d’îles-volcans de l’archipel d’Izu (Pelletier, 1990 et Coquaz, 1993) qui tout en développant une problématique de géopolitique insulaire, abordent les adaptations des riverains à l’activité volcanique et montrent comment les éruptions ont pu être instrumentalisées par les autorités. Plus récemment, enfin, Julie Perrin (2008) analyse dans son mémoire de master 1 la période de transition à Miyake-jima, depuis l’éruption de 2000 jusqu’au retour de l’essentiel de sa population à partir de 2005, avec toutes les dissonances qui s’observent entre la vie sur l’île et les discours la concernant.

Le fil conducteur de ma recherche, qui mobilise ces apports descriptifs et théoriques, est un type d’aléa particulier. Cette démarche est à l’écart d’une tendance récente de la géographie des risques, désormais focalisée sur la vulnérabilité et sur le cadre urbain34 ; elle s’inscrit presque à rebours d’une approche critique qui discute la segmentation des risques et tend à faire sortir les aléas naturels du système risque (Pigeon, 2005). En effet, ce travail veut montrer à partir d’un seul type d’aléa (les éruptions volcaniques), non seulement que l’espace matériel ne peut être soustrait des facteurs explicatifs, mais en plus qu’il est possible de reconstituer tout le système en jeu, des espaces concernés aux acteurs qui s’y meuvent.

En choisissant comme levier un aléa naturel pour lequel l’homme ne peut avoir d’influence que secondaire et marginale35, mais qui néanmoins a une matérialité concrète dans le paysage36 et une relative permanence dans le temps, le premier objectif de cette thèse est bien de décrire et d’expliquer une organisation d’ensemble, qui part du terrain pour dicter des fonctionnements sociaux et des représentations particulières. La réponse de la société au risque volcanique et les représentations qu’elle construit sont largement, et c’est ce que veut ensuite établir cette recherche, dictées par des logiques territoriales. Par certains aspects, la prise de risque effective s’apparente à une coexistence avec le volcan. Elle met en lumière l’autre visage du risque, qui reformule le produit aléa x vulnérabilité en intégrant les bénéfices (gains, aménités ou bienfaits) et en les rendant ainsi explicites.

En résumé, la thèse vise à démontrer la proposition suivante : le volcan contribue à « dynamiser le territoire »37, pour reprendre l’expression de Valérie November. En effet, les phénomènes volcaniques ou leur menace entraînent des ajustements, qui s’inscrivent dans les paysages (construction des sabô) et qui organisent le territoire (plans de prévention, relations entre l’État central et les périphéries). Les chapitres qui suivent présenteront la relation de la société japonaise au volcan. Cette société n’est pas, à l’évidence, monolithique, et la relation avec le volcan, territoire doté d’une localisation et d’un certain fonctionnement éruptif, doit être envisagée en différenciant les échelles et les acteurs concernés, qui agissent chacun en fonction de leur place. Cette relation est commandée par des structures territoriales qui régissent le rapport entre le monde des plaines et celui des montagnes, entre le monde rural etle monde urbain, et de plus en plus, entre un centre et des périphéries. Cette relation regroupe un ensemble d’interactions spatiales, de voisinage ou franchissant les échelles, directes ou indirectes, matérielles ou symboliques, positives (gains, création) ou négatives (pertes, destruction), qui s’apparentent à une coexistence avec le volcan – un thème qui sera abordé dans la troisième partie de ma thèse.

- Construction de la réflexion

L’aléa volcanique peut être abordé selon une triple approche. Par sa dimension matérielle d’abord, qui fait du volcanisme une source de méfaits et de bienfaits à travers l’archipel, puis selon sa dimension sociale, qui commande la réaction et l’adaptation de la société japonaise, et enfin à partir de sa dimension symbolique, qui en fait un moyen de pouvoir religieux ou politique. À travers le prisme du volcanisme, s’éclairent les relations entre la société et la nature, entre le rural et l’urbain, entre le centre et la périphérie du Japon ; leurs nuances locales et leurs évolutions.

Le plan général de la thèse part donc de la structure matérielle du risque avant d’en montrer la dimension sociale puis idéelle dans les parties suivantes. Dans une première partie sont abordés les lieux de catastrophe volcanique au Japon, ainsi que la géographie de l’aléa puis de la vulnérabilité. Les études de cas développées ici correspondent d’abord aux éruptions majeures de ces dernières décennies, mais traitent aussi de l’activité volcanique dans les îles reculées. L’aléa est bien connu à moyenne échelle, mais aux extrêmes scalaires nombre d’incertitudes subsistent, en raison de la complexité du carrefour tectonique japonais et de l’impossibilité de prévoir exactement le début, l’amplitude et les modalités des éruptions. La vulnérabilité quant à elle est profondément contrastée dans l’espace, puisqu’elle oppose une majorité de volcans ruraux ou reculés et deux volcans proches de zones densément urbanisées, le Sakurajima et le mont Fuji. Cette vulnérabilité évolue aussi au cours du temps, car une partie des régions rurales souffre d’un dépeuplement continu, alors que les zones périurbaines et touristiques connaissent un attrait croissant.

Le risque une fois localisé, la deuxième partie envisage sa gestion et les problèmes inhérents. Tout d’abord, la réponse sociale se matérialise par l’élaboration de cartes de risque qui délimitent, sans zonage coercitif, un territoire du volcan connu d’abord par les études de terrain et les archives historiques. Un chapitre traite ensuite de la prolifération d’ouvrages de défense passive (sabô) qui constituent aussi une forme de démarcation spatiale. Elle témoigne d’une instrumentalisation de la catastrophe et du risque par l’État pour en faire un levier de développement local. Les relations entre la catastrophe, sa prévision et la réglementation sont aussi appréhendées, afin d’évaluer la pédagogie de la catastrophe et ses limites : les changements de réglementation et l’implémentation de plans de prévention suivent le plus souvent des éruptions (parfois d’autres catastrophes, comme le séisme de Kôbe, le 17 janvier 1995). Le mont Fuji constitue à cet égard un cas particulier de surgestion. Objet d’un plan national depuis 2001, il est certes proche de l’axe mégalopolitain mais assoupi depuis trois cents ans.

Enfin la troisième et dernière partie aborde les représentations du volcan et de la catastrophe dans une société qui valorise l’esthétique de la perte, où la conception traditionnelle du temps est fondée sur les recommencements (temps cyclique) et l’impermanence, où la relation au volcan est faite d’exclusion (les montagnes, au peuplement marginal) et d’intégration (pèlerinages, marqueurs topologiques, écotourisme). Les éruptions, en bouleversant territoires et paysages, mettent en lumière l’adaptation permanente de la société et ses limites, qui sont autant d’impasses de gestion. Le concept de coexistence est discuté à travers une présentation de la place du volcan dans les usages et les représentations. Cette coexistence ne se borne pas à la nécessité d’occuper, d’utiliser et de développer les espaces à risque tout en prenant des dispositions de protection et de prévention contre l’aléa. Elle traduit autant un mot d’ordre dans le discours dominant et la complexité des relations entre le centre urbain et les périphéries rurales qu’une pratique enracinée dans l’espace profond et la socioculture japonais.

NB : La classification proposée (A, B, C) est fonction de l’intensité de l’activité volcanique à l’Holocène et durant les cent dernières années. Elle est présentée au chapitre six, et les transcriptions en japonais sont regroupés dans un tableau, annexe 1 (p. 302).