Troisième partie : Kyôson 共存, la coexistence. L’articulation nature – société en questions

Introduction

L’objectif de cette partie est d’aborder la dimension culturelle du risque volcanique à travers la dimension territoriale de la culture. Les outils de l’approche géographique vont être mobilisés pour rendre compte des observations du terrain et pour analyser la bibliographie pluridisciplinaire. Plus encore que dans la deuxième partie, où ont été abordés les aspects de la réponse sociale au risque, traiter de la question des représentations et de la sphère idéelle impose de réfléchir au rôle respectif des facteurs socioculturels et de ceux qui relèvent de causalités plus universelles.

La polysémie de la culture la rend difficile à définir. Parmi les géographes365, Paul Claval (1994) et Jacques Lévy (2003) indiquent que la culture serait « ce qui n’est pas naturel », « le contraire de la nature ». Cette opposition binaire oublie la société, qui se place pourtant entre les deux. Lévy précise, en rappelant la définition de la nature proposée par M. Lussault un peu plus loin366, que « le naturel et le culturel seraient deux aspects du social ». Avec cette organisation ternaire, dont il conviendrait de mieux expliciter la hiérarchie, Lévy réintroduit la réalité sociale. Il devient possible de mieux mettre en évidence la portée des jeux de pouvoirs et de la compétition qui sont à l’œuvre dans la vie collective, et qui régissent une partie de la réponse sociale au risque sans qu’il soit besoin de faire appel directement à la culture. Cette dernière est aussi un ensemble d’acquis collectifs, constitués d’un « rapport au monde »367, de pratiques, de croyances (« productions idéelles »368), caractéristiques d’une société et donc dotés d’un pouvoir discriminant. Elle recouvre les formes d’adaptation d’une société à son milieu spécifique. Analyser le rapport socioculturel au volcan revient à interroger les « conditions de matérialité, d’historicité et géographicité »369 de cette relation.

Berque, dans une réflexion plus conceptuelle et philosophique, évoque moins la nature (matérielle), que l’idée de nature ; sa démarche part de l’esprit (le culturel) et y revient, en mettant en avant le sens conféré à la nature et le sens du rapport que la société entretient avec elle, à travers les mots pour la dire et les représentations pour la penser370. Dans le cas japonais, l’apparition du terme de coexistence voilà à peine deux décennies, ou encore l’emprunt de vocables anglophones pour désigner le risque371 en l’absence de terme vernaculaire strictement équivalent372, imposent de chercher autrement et ailleurs l’expression socioculturelle du risque (par exemple, à travers un certain nombre de pratiques, comme la fréquentation pluriséculaire des onsen, le maintien du peuplement ou sa restauration dans les lieux de catastrophes).

La distanciation à l’objet d’étude a été présentée dans l’introduction pour ses avantages, à la manière du « décentrage » de Valérie November. Pour analyser la coexistence et les pratiques traditionnelles qui lui correspondent, pour appréhender le risque dans sa relation au territoire avec un recul critique, cette mise à distance constitue une condition sine qua non. Cette « défamiliarisation » comporte aussi de dangereux inconvénients, notamment l’un des aspects de la « tatamisation » : l’œil neuf et curieux du japonisant, oublieux des réalités proximales et voulant tout embrasser du Japon, porte d’abord un regard biaisé sur un terrain où tout apparaît différent et vite unique, d’autant qu’il existe un discours identitaire ambiant propice à la distinction. Dans la lignée des nihonjinron (« théories sur la japonité »), évoquées dans l’introduction générale, et du discours multi-culturaliste contemporain373, qui n’en est que la facette savante, les rencontres sur le terrain suscitent fréquemment, à propos d’une multitude de faits du quotidien, des mises en perspectives contrastives entre l’ici et le là-bas.

Ce discours s’appuie sur une réalité matérielle : dans un pays morcelé situé deux cents kilomètres au large de la Corée, l’isolement est « le facteur essentiel de sa singularité » et un fondement de « l’esprit insulaire », shimaguni konjô 374. Ce biais est encore marqué parce que ce terrain inconnu est chargé symboliquement de l’archétype de l’ailleurs et de l’altérité géographique. Il devient malaisé de faire la juste part des choses et de trier parmi ses propres présupposés. Paradoxalement, cette mise à distance qui suscite l’interrogation ne garantit pas la possibilité de répondre aisément et de manière définitive. Elle impose donc de questionner de manière permanente la spécificité ultime du terrain et l’implication réelle du facteur socioculturel, ainsi que sa propre neutralité dans l’observation et la réception.

En 1988, le colloque international sur les volcans qui se tient à Kagoshima a pour thème « Volcan et société humaine – Le chemin vers la coexistence »375. C’est la première fois à notre connaissance que le terme est employé pour décrire, à l’époque sous forme d’une destination (« vers » : une cible fantasmée ?), la relation entre volcans et société. L’utilisation du terme michi (dô), « le chemin », « la voie », pourrait suggérer l’ampleur du programme : même s’il désigne au sens propre une route ou un trajet entre deux points, il souligne aussi la notion d’aménagement, de moyen, de manière de faire, de dessein. Il indique la conduite à suivre, le bon sens, ou la doctrine, en particulier à propos du confucianisme ou du bouddhisme. Michi a en tout cas une résonance profonde chez les Japonais. Cette conférence et son thème ont été décidés deux ans plus tôt, lors d’une conférence internationale tenue en Nouvelle Zélande peu après la catastrophe du Nevado del Ruiz (Colombie)376. Il est possible que le désastre ait brutalement persuadé les experts de la vanité de leurs prévisions si elles n’étaient pas suivies d’effets, et de la nécessité de mieux faire connaître la nature de l’activité volcanique aux riverains377. Par la suite l’expression « coexister avec les volcans » a vite fait florès, pour devenir le leitmotiv d’un cycle de colloques internationaux où se rencontrent volcanologues, chercheurs en sciences sociales et gestionnaires378 ; elle se retrouve sous la plume des volcanologues américains379. Plus largement, la « promotion de la coexistence avec la nature380 »possède une ligne budgétaire au ministère de l’Environnement japonais (Kankyôshô) depuis 1996 au moins.

Quelle part, dans les représentations qu’ont les Japonais de leurs volcans actifs et dans l’émergence d’une idée de coexistence, est-elle proprement japonaise ? Quelle part au contraire fait partie d’un fond commun présent ailleurs ? Quel est le rôle des héritages culturels, dans quelle mesure ont-ils été maintenus, transformés, occultés ? Quelle transposition est-elle possible pour d’autres régions volcaniques ; quelle est la portée opératoire de la coexistence ? L’un des aspects satisfaisants de la recherche de réponses, et qui reste encore au stade des prolégomènes, aura été la lecture d’Eliade381, de Lévi-Strauss382 ou encore de Durand383. Leur fréquentation apporte déjà quelques éléments de réponse, confortés par les travaux des géographes (Berque, 2004 ; Pelletier, 1991), et permet un certain soulagement intellectuel. Il est possible de concilier l’originalité d’une conception proprement japonaise de la coexistence et l’universalité de certaines représentations du rapport à la nature, en transformant l’antagonisme particulier/général en une dialectique. Celle-ci pourrait être assimilée à un iceberg : sur une infrastructure profonde empruntant à l’universel, régie par des lois spatiales comme les effets de sites et de situation ou le rôle de la distance, une superstructure s’exprime en surface, marquée par une culture empreinte d’une certaine histoire, d’héritages philosophiques, religieux, de manifestations violentes de la nature. Ces structures doivent être entendues dans un sens spatial et non marxien. Elles désignent simplement des organisations et leur position relative, en termes de conscience, de visibilité, et de hiérarchisation causale.

La superstructure culturelle, partie émergée de « l’iceberg », est la plus facilement appréhendable ; elle est largement conditionnée par la partie inférieure, « profonde », des logiques territoriales. Cette organisation emboîtée s’apparente à celle analysée par Berque384 à propos de la structure paysagère, lorsqu’il cite le « principe » de Zong Bing (375-443) ou la thèse sur les paysages japonais de Higuchi Tadahiko 樋口忠彦, La structure des paysages japonais (1975). Le paysage aurait deux niveaux archétypaux superposés, l’un profond et universel, et l’autre culturellement déterminé. Il exprimerait à la fois une forme matérielle, visible et, au-delà, une représentation immatérielle, une forme spirituelle. La superposition entre les deux niveaux est assimilée, dans une conception emprunte de taoïsme et de bouddhisme, à un amont et un aval reliés par un flux perpétuel. Cependant, cette conception tend à faire de l’esprit (le versant culturel) ce qui englobe la partie physique (le versant matériel). La métaphore de l’iceberg, en donnant la place la plus importante à la base cachée et profonde, veut insister sur les emboîtements d’échelle (la connexité) car les représentations collectives sont en partie influencées par les données de l’environnement matériel : il faut bien coexister avec le volcan et la menace qu’il représente.

C’est du moins ce que tentera de montrer, ou du moins de discuter, car la démonstration reste encore partielle, le chapitre huit, en partant des constats de terrain. En observant les représentations du volcan à travers le prisme de l’iceberg, la question n’est donc plus de savoir si celles-ci sont au Japon différentes d’ailleurs ou non, mais dans quelle mesure elles ont des parentés avec d’autres pays et en quoi elles ont malgré tout une originalité irréductible. Sur le plan scalaire, cette démarche revient à donner tout son sens à la connexité, qui met en relation les échelles micro, méso et macro, d’un territoire. D’un point de vue conceptuel, il s’agit de (ré-) concilier une approche monographique et réflexive, en quête d’une meilleure compréhension des phénomènes, et une approche plus opératoire, cherchant dans les logiques explicatives une portée d’exemple afin de pouvoir les transposer. Sur ce plan, mettant à profit l’éclairage décentré, la présente recherche amène au jour des questionnements385 sur le cas japonais plus qu’elle n’apporte de réponses. Elle ouvre une porte sans en franchir le seuil.

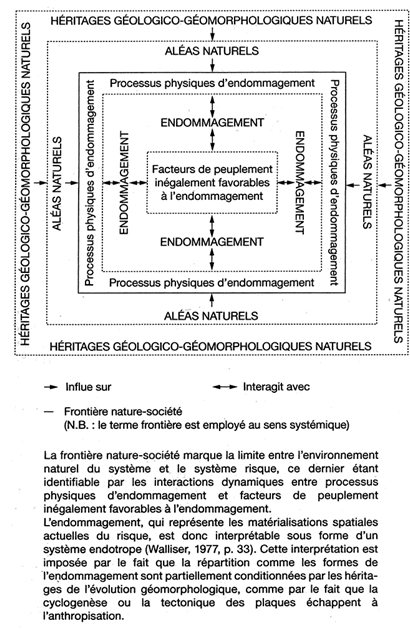

Deux faisceaux d’hypothèses vont être présentés et discutés. Le premier (chapitre sept) propose d’explorer la familiarité des Japonais avec le volcan, la portée culturelle du concept de coexistence et la réalité d’une « culture du risque », intégratrice de l’aléa. Il conviendra d’analyser la place réelle du volcan dans la réalité sociale : l’appréhension des représentations japonaises du volcan peut contribuer à remettre à leur juste place causale les données matérielles du territoire. Sans crainte de tomber dans le déterminisme, l’étude des représentations qui accompagnent la gestion du risque permet de « se détacher de l’hypothèse que seuls les être humains sont capables d’engendrer une action » (November 2002, p. 281). Cette approche réflexive n’est peut être pas compatible avec la position du gestionnaire, la conception systémique proposées par Patrick Pigeon (2005), pour qui l’aléa est exclu de l’écoumène, entendue comme terre habitée386. La figure 7-1, qui présente son système risque, place en effet l’aléa naturel (pour notre étude, volcanique) à l’extérieur de la ligne qui sépare nature et société. Seuls sont intégrés les « processus physiques d’endommagement », partie du système en contact avec l’environnement naturel et qui fait tampon avec l’endommagement. Cet endommagement est lui-même défini comme l’ensemble des dommages, matériels ou non, et des matérialisations des processus qui les préparent, comme par exemple les cartes, les panneaux de danger ou les barrages présents sut le terrain.

Le second faisceau d’hypothèses (chapitre huit) sonde le couple centre-périphérie, qui est apparu comme un modèle d’organisation pertinent pour rendre compte de la plupart des pratiques observées sur le terrain. D’un côté, un monde urbain situé à l’aval distant du volcan, où se concentrent population, pouvoir politique, pratiques et représentations dominantes ; de l’autre, un monde rural et surinsulaire, le plus souvent peu densément peuplé et vieillissant, pour qui le volcan proche cristallise une partie du développement local, suscite indirectement des emplois ou des revenus, mais peut aussi remettre en cause par une éruption le fondement même de la vie quotidienne. Pour les uns le volcan participe d’un espace éloigné doté d’une charge affective prégnante, celle conférée au furusato故郷/古里, le village natal, devenu avant tout espace de villégiature et de récréation ; pour les autres, c’est un lieu de vie et d’activités qui nécessite un certain nombre d’adaptations, parfois ténues, parfois conséquentes. Les abords des volcans actifs peuvent connaître un effet d’entraînement par la présence du risque ; des initiatives locales alternatives viennent prendre à rebours la pratique habituellement descendante et centralisée du pouvoir. Sans être l’alpha et l’oméga ni l’archétype de la « province », les régions volcaniques pourraient permettre d’illustrer une tendance récente qui part des périphéries et participe à la recomposition de la société nippone. Au-delà, les caractéristiques japonaises sont le reflet d’un modèle plus général qu’elles permettent d’esquisser, afin de dépasser l’approche régionale.