Chapitre huit : La coexistence, une redéfinition du risque ?

Si les éruptions causent régulièrement des dégâts autour des volcans actifs japonais, ceux-ci n’en cristallisent pas moins des usages qui, de longue date ou plus récemment, tirent profit de leur présence. Traditionnels supports d’une agriculture spécifique, raison des onsen, marqueurs topologiques, lieux de résidence de kami sinon objets de culte, les volcans actifs mis en tourisme connaissent aussi un engouement récent de la part de citadins toujours plus nombreux à construire une résidence secondaire à leur proximité ou simplement venus faire du tourisme « vert ». Ils sont donc marqués d’une polarité attractive.

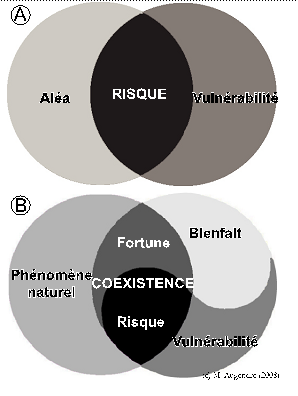

L’enracinement socioculturel de la coexistence avec les volcans japonais, tel qu’il a été présenté au chapitre précédent, permet de mettre en perspective le paradigme dominant en Occident, qui souligne l’exposition au risque et, met sur un pied d’égalité un aléa et une vulnérabilité467. Philippe Pelletier (2003) a explicité toute l’ambiguïté de la perception et de l’idée même de risque naturel au Japon : le terme utilisé de saigai renvoie à une conception de la nature où la contrepartie positive du risque est valorisée de manière récurrente et beaucoup plus nettement que dans l’imaginaire occidental. L’expression populaire japonaise yake-budori焼け太り, littéralement « engraissé par l’incendie »468, désigne souvent sur un ton envieux ceux à qui la catastrophe a profité Julie Perrin en donne un excellent exemple, lorsque qu’elle cite le récit de ce résident de Miyake-jima :

‘N. Satô avait acheté un terrain sur lequel deux éruptions s’étaient produites. La loi interdit de revendre le terrain dans ce cas. Pour construire, il faut donc acheter ailleurs. Quelques décennies plus tard, ce qui paraissait être « une montagne dénudée » est devenu une carrière pour le ciment. Une partie de sa famille vit aujourd’hui de l’argent de sa carrière« Ils ne vivent pas sur l’île, mais ils gagnent de l’argent grâce à elle. Tout le monde est jaloux. Lorsqu’il y a une éruption, plus tard cela apporte quelque chose 469 . Et surtout, cela explique en partie la coexistence avec le volcan et les éruptions qui peuvent nous enrichir. »

Cité par Perrin (2008), p. 46’

Cet aspect profitable est au cœur de la notion de coexistence, souvent alléguée depuis une décennie au Japon pour traduire la réponse sociale au risque, et présentée comme l’avantage d’occuper, utiliser et développer les espaces de danger tout en prenant des dispositions pour en limiter la vulnérabilité. Le terme de kyôson, dont la portée s’étend loin au delà d’un risque toléré ou encore acceptable, rend compte de la cohabitation des dangers et des avantages retirés de la proximité du volcan telle qu’elle est vécue par les Japonais (figure 8-1).

Le terme « vulnérabilité » existe bien en japonais : zeijakusei脆弱性désigne la fragilité ou la faiblesse d’une personne, d’un bien ou d’une organisation470. L’adjectif zeijaku peut être traduit par « ce qui est facilement endommagé »471. Son étymologie combine le caractère qui signifie la fragilité (脆 : zei, moroi), et celui de la faiblesse (弱 : jaku, yowai), qui signifie aussi gracile, souple. Ce dernier sens aussi va en faveur d’une « dimension positive du risque », lorsque la société peut absorber, amortir en souplesse et réussir à s’adapter.

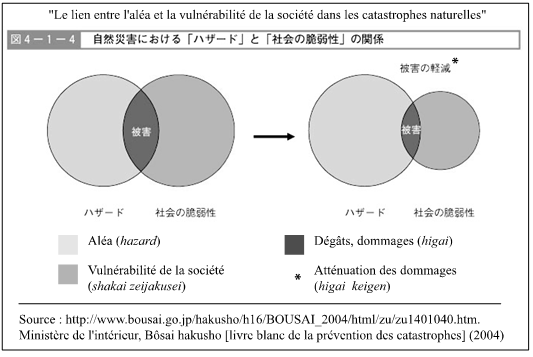

Pourtant, l’emploi contemporain de zeijakusei, principalement attaché aux inondations ou à la biodiversité, semble être un écho récent aux études occidentales et non un concept d’emploi traditionnel. Un croquis proche de la figure 3-5 (A) illustre par exemple le livre blanc de la section des bôsai du ministère de l’Intérieur472, mais depuis 2004 seulement (figure 3-6). À la différence de l’original, l’intersection des deux cercles n’est pas le risque mais la catastrophe.

Le terme englobant de « vulnérabilité » rend mal, dans le contexte japonais, la façon dont le risque s’intègre à la nature, qui prodigue aussi de nombreux bienfaits (megumi, « bénédiction »).On pourrait ici, en considérant le temps long, réintroduire la notion de chance ou plutôt de fortune – la bonne fortune, celle qui apporte du profit. Cette conception n’est pas absente dans le contexte occidental – elle a par exemple toujours été sous-jacente dans le cas des rives fluviales en France, lieu de toutes les prises de risque. Mais elle est de plus en plus oblitérée par une intolérance croissante et une pusillanime « crispation sécuritaire ».

L’intérêt de la définition de Bricage (2001), présentée dans le chapitre précédent, est de rappeler que la relation entre les deux entités qui coexistent n’implique pas que des avantages et de « l’harmonie », mais aussi des inconvénients, avec lesquels ces avantages s’équilibrent. En prenant à rebours la connotation négative du risque, le concept de coexistence décharge aussi la catastrophe d’une partie de sa fatalité ; les victimes d’une éruption sont irremplaçables, les dégâts et les dysfonctionnements constituent une perte réelle, mais impliquent la responsabilité de la société et l’inadéquation de sa réponse au risque. La catastrophe devient une «anastrophe» (Pelletier, 1991) : elle est le point de départ d’une adaptation nécessaire, qui se fonde sur les éléments propices de la nature.

L’intérêt de la notion est aussi l’idée véhiculée par l’adverbe « ensemble », moins pour son corollaire temporel « en même temps » que spatial « à la même place ». Au-delà des implications du discours, c’est bien la définition du risque qui est reformulée par ce concept : le risque, c’est vivre à la même place que des phénomènes qui peuvent apporter autant du positif (création, développement ou renforcement) que du négatif (disparition, régression ou destruction). La coexistence est aussi celle des coûts et des bénéfices issus de la proximité du danger.

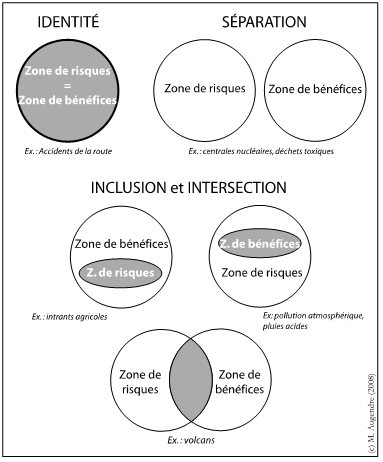

Cette conception est enrichie par l’analyse risques-bénéfices de Donald Zeigler, présentée par Valérie November dans sa thèse (figure 8-3) : face à un risque donné, Zeigler distingue les victimes potentielles des bénéficiaires (parfois identiques mais souvent distincts), en fonction de la relation spatiale entre la zone à risque maximum et la zone de bénéfices maximum : identité spatiale, séparation totale, ou inclusion de l’une dans l’autre. Le volcan pourrait rentrer dans une variante de cette dernière catégorie, puisque la zone et la population affectées par une éruption et la procédure d’évacuation peuvent recouper partiellement l’espace de profit, mais ne sont pas totalement inclus l’un dans l’autre, ni strictement identiques, ni totalement séparés.

Au centre de l’intersection, les abords du volcan, sous la menace des aléas proximaux, et les riverains qui sont bénéficiaires et menacés à la fois ; la plupart des espaces urbains (touristes et voyagistes, volcanologues…), se situent dans la zone de bénéfices sans être menacés, tandis que les effets distaux du risque peuvent toucher des populations qui ne bénéficient pas de la présence du volcan. La relation risque volcanique-territoire apparait donc comme originale, en raison même de la nature de l’aléa volcanique qui s’inscrit à plusieurs échelles. La notion de connexité est ici capitale pour rendre compte des territoires du risque.

Cette zonation suppose des délimitations, donc le calcul de seuils de densité sur un espace support à deux dimensions. V. November, attachée à juste titre aux emboîtements d’échelles qui président à la circulation d’information et au fonctionnement des réseaux, ajoute que cette organisation dépend aussi d’une dimension transcalaire qu’il faut absolument prendre en compte.

Figure réalisée d’après November (2002) p. 267

Chris Burgess, japonologue australien, apporte aussi un éclairage intéressant au discours sur la coexistence au Japon. Dans un article tiré de sa thèse qui traite de l’influence des mariages mixtes sur le changement social au Japon, il discute de la question de l’identité japonaise et de son maintien dans une société considérée comme relativement homogène et conservatrice, alors qu’elle est soumise à une influence internationale toujours plus forte, et la croissance du nombre d’étrangers qui s’installent dans le pays473. Au XXe siècle, les nihonjinron, discours sur l’identité nationale, dépouillés après guerre de la symbolique militariste et impériale, insistent sur l’opposition entre le Japon et le « reste du monde » (sous entendu occidental et blanc).

Récemment une nouvelle stratégie discursive s’est mise en place, plus subtile, visant en apparence à promouvoir l’inclusion et l’intégration, mais en réalité cadenassant les différences devenues internes à l’archipel pour mieux protéger l’unité nationale. L’argumentation pour préserver l’idée d’homogénéité culturelle utilise entre autre le terme de kyôsei, de plus en plus populaire depuis la crise. Au début de la décennie 1990, le terme fait référence aux relations économiques entre le Japon et le reste de l’Asie, puis il en vient à désigner la vie harmonieuse entre les Japonais et les étrangers du Japon, notamment dans les administrations locales qui mènent des actions en direction des résidents étrangers. Il est aujourd’hui employé aussi par des associations pour valoriser le multiculturalisme (enseignants de japonais bénévoles, Ainus, étrangers victimes du séisme de Kobe, etc.). Bien que prônant un bénéfice réciproque, le discours est en fait souvent le fait du groupe dominant (Japonais), affirmant ainsi sa spécificité par contraste avec un « autre » indifférencié, niant la possibilité d’une hybridation et d’une intégration véritables autant que l’existence de divergence d’intérêts ou de vue, voire de conflits.

Transféré au domaine du risque, les considérations du Burgess enrichissent la réflexion sur l’emploi grandissant du terme de symbiose dans un pays ou l’exposition aux risques s’accentue, alors que des régions volcaniques traditionnellement peu peuplées gagnent un attrait renouvelé avec le tourisme et le mitage. Cette énonciation pourrait être propre à des groupes « dominants » (les instances de l’État central, les collectivités locales, les volcanologues, les associations de commerçants), qui en font le mot d’ordre d’une idéologie ; elle pourrait aussi constituer une véritable « solution » pragmatique à l’exposition au danger, une forme de risque accepté, négocié, ou supporté dans la mesure où l’activité éruptive n’est le plus souvent pas permanente – c’est d’ailleurs ce qui fait son danger. Enfin, cette coexistence opiniâtre est nécessairement différenciée par la variété des conditions locales et le poids des échelles : la coexistence s’inscrit d’abord dans un espace marginal (éloigné du centre et rural).

Exception faite de Kagoshima, qui s’est adaptée aux pluies de cendres du Sakurajima, cette expérience n’est sans doute pas transposable, tant l’écart entre ces communautés rurales et la ville est grand : semblables interférences entre l’activité volcanique et le quotidien sont difficilement envisageables dans le monde urbain où prime l’efficacité. Quant aux espaces volcaniques périurbains (Unzen), rurbains et mités par les pratiques touristiques (Asama-yama), la réalité de leur coexistence dépendra de la congruence de leur préparation à l’éventualité d’une éruption.

Sans attendre la prochaine éruption, la coexistence peut aussi être évaluée par l’effet d’entraînement qu’elle exerce sur les communautés locales. Le paysage et l’activité volcaniques sont des moteurs de développement ; ils permettent sa cristallisation, qui est, en détournant les propos de Stendhal474, cette opération de filtrage de la réalité par la société, pour ne trouver au volcan que des avantages et des sources de bénéfices. Cet opportunisme fonctionnel appartient aux riverains des volcans, et fait de ces régions des laboratoires d’expérimentation sociétale. Les représentations collectives qui en découlent entre parfois en dissonance475 avec la réalité du danger, et contribuer à augmenter le risque par l’occupation inconsidérée du territoire du volcan.