Le « Cycle du Regard »

Le Livre II de la trilogie de La Découverte du Nouveau Monde reprend donc des éléments du premier pour les préciser, les affiner, les ajuster. Il en est le souvenir, la distorsion par-delà les temps et les espaces. « Mais, y informe Abdenouar, ceci est si embrouillé en moi, malgré que, de temps en temps je puisse retrouver cette lucidité que le voyage, le départ, ou l’éloignement, semble me redonner peu à peu mêlée à tant de choses, souvenirs, rêves, ou inventions » (MA, p. 104). La distance vécue, celle due aux exils, permet au personnage de prendre du recul et de « retrouver [une] lucidité » ; une lucidité productrice d’un sens autre. Toutefois, ce sens ne connote pas nécessairement une clarification du discours, puisque aux pensées du présent viennent se mêler des « souvenirs, rêves, ou inventions », puisque le passé embrouille le présent. Mémoire de l’Absent est donc le lieu – « le navire, le monde, le pont » – où circule un écho, celui d’une voix embrouillée qui se souvient de ses nuits de délire, tentant inlassablement de reconstruire un être, de reconduire le langage vers ce qui n’est plus. Car, remarque violemment Abdenouar, « IL FAUT bien être de quelque part LORSQU’on est expulsé de soi-même sur tout un territoire » (p. 113), il faut se construire un nouveau territoire lorsque son être se disperse, sans repères, dans les mouvements de l’errance ; lorsqu’on ne parvient plus à habiter le monde originel qui aurait dû constituer l’identité. Dès lors, ce territoire nouveau, navire, monde ou pont, devient le langage :

‘Oui : j’ai remarqué ceci, et peut-être est-ce une cause ou l’effet d’une cause car j’ai bien vu que pour moi qui n’ai pas de filiation ailleurs que là où je me trouve la filiation ne m’a été d’aucun secours, alors que le langage, oui, le tien, celui que tu m’annonçais par bribes et fractionnements, lui, ce langage a tout à fait, jusque dans ces moments où ma raison s’amincissait au point que je me sentais moi-même devenir très petit, insignifiant, presque aussi petit et étroit qu’un clou, alors que, en même temps, mais si intérieurement que personne – à part peut-être le frère de Hamid – certainement, le seul – ne pouvait en savoir quelque chose – quelque chose ou quelqu’un parlait en moi, et, à ma plus intense satisfaction, détruisait mon isolement. (Farès, MA, p. 113)’Comme « il faut bien être de quelque part », Abdenouar se construit son propre lieu de résidence : le livre. Il y réalise la jonction entre ce qui est dans le présent de l’errance, et ce qui n’est plus, perdu à cause des exils. « Là où [il] se trouve » désormais, c’est donc dans le langage. Il dit qu’il ne pouvait plus parler, mais il communique pourtant. Nous lisons l’expression de son insignifiance, mais cette insignifiance est productrice : la verbaliser, c’est produire un discours, donner corps à un dialogue qui s’instaure entre le livre et le lecteur, lui révélant l’intériorité du personnage, détruisant son isolement. Dans sa démarche de reconstruction personnelle, Abdenouar n’est donc plus seul. Il dialogue avec le lecteur par la mise en forme d’un langage qui combine les effets de deux rencontres : il se nourrit des outils langagiers qui ont été fournis par Jidda, ainsi que de ceux fournis par celui qui ne sera jamais désigné autrement que par le « frère de Hamid », et qui fait figure de thérapeute.

Dans le taxi à Paris, après l’enlèvement du père, après la mort de Jidda et la disparition de ses dessins, après l’éloignement du pays, Abdenouar se souvient que :

‘Je délirai. A peu près également tous les jours, tous ces jours, ces jours où la vie ne pouvait plus désormais être pareille, infiniment ouverte, ouverte maintenant à la blessure temporelle de mon âge, seize ans, et désormais à la recherche (courant) de ma propre raison prise, déchiquetée par ces jours où venaient mourir, heure après heure, l’espérance de voir revenir le père, et après sa chute, voir oui voir Jidda, oui Jidda, celle qui jusqu’à ce jour avait fait vivre ma vie. (Farès, MA, p. 29-30)’L’expérience d’Abdenouar est celle de la rupture, de la perte, de la violente confrontation au manque. Il délire tant qu’il doit être conduit chez « le frère de Hamid » (« celui qui avait tenu à installer son cabinet près du Golfe ») pour se faire « piquer ensuite, pendant plusieurs jours » (p. 30). A cause de sa transe, Abdenouar doit être conduit chez ce personnage, dont les quelques informations fournies par le texte laisse à penser qu’il s’agit vraisemblablement d’un psychanalyste. Ainsi, « le frère de Hamid » doit l’aider à se reconstruire, à reconduire son langage, à donner sens à son discours. Cette thérapie que suivra le jeune homme combinera donc les enseignements graphiques de Jidda à des pratiques thérapeutiques :

‘[…] je savais qu’il y avait quelqu’un dans ma tête qui enregistrait absolument tout ce qui pouvait se passer en moi ou autour de moi : un grand vide ou soulagement en moi lorsque je reviens de chez Hamid, ou de chez son frère, car j’eus alors l’impression de pouvoir de nouveau réfléchir – c’est cela : r-é-f-l-é-c-h-i-r – un peu sur moi-même, et ouvrir mon cahier, celui où j’écris tout en pensant à Elle ou à Lui. (Farès, MA, p. 105)’« Lui », c’est le père, l’absent qui manque cruellement, qui creuse l’espace. « Elle », c’est Jidda, l’initiatrice du jeu langagier, morte pendant la guerre, abandonnant Abdenouar à son délire. Toute l’activité du personnage se tourne dans la reconstruction langagière de ces deux figures obsessionnelles : puisque « Elle » et « Lui » ne sont plus, perdu sur l’autre rive de l’exil, le patient va tenter de ne pas les laisser mourir, de les faire revivre dans et par son nouveau lieu de résidence, c’est-à-dire son langage. Le travail qu’il fait sur lui avec « le frère de Hamid » lui permet, par le biais de dessins, de lancer des lignes de fuite vers ce qui a disparu, c’est-à-dire le monde que Jidda avait épinglé sur ses murs. « Je dus délirer oui délirer avant de comprendre la loi cette loi de mon délire » confie-t-il (p. 29). Ce qu’il comprend, c’est que la « loi de [son] délire » devient la loi de son langage. Un langage qui se construit désormais à l’image de celui initié par Jidda pour enfreindre une autre loi, celle du pesant « IL FAUT », celle de l’ « étouffement vital » qu’il refuse (p. 66). Un langage qui se construit « par bribes et fractionnements », par éclatement de mots et de formes, un langage comme « Le Vrai Regard, celui qui […] crée à mesure qu’il voit » (p. 67), qui crée à mesure qu’il se déploie.

Pour détruire son isolement et pouvoir à nouveau faire rhizome avec le monde de ses absents, comme lorsqu’il était face au tissage mural de Jidda, Abdenouar va devoir recréer son propre agencement langagier, retrouver ce que Jidda avait nommé le « Cycle du Regard » (p. 66) : il va devoir apprendre à son tour à multiplier « sur les murs les silhouettes bariolées, multicolores, de son monde, son monde d’agilité ancienne, perdue dans le bondissement de ce monde » (p. 65). « Le frère de Hamid », lui, l’aide à déchiffrer ces nouveaux dessins. C’est donc dans ce contexte que s’amorce la nette rupture de l’œuvre farésienne :

(Farès, MA, figure 1, p. 106)409

Là où, « pour mieux dire », pour mieux signifier, les mots rencontrent le dessin, la littérature rencontre la psychanalyse. Non pas en tant qu’objet théorique, mais en tant que pratique thérapeutique mise en abyme, au milieu des mots, par le dessin. Mémoire de l’Absent est donc le combat d’un jeune homme devenu aphasique qui voudrait pouvoir dire, mais qui n’y parvient pas : « J’eus le sentiment de ne pouvoir articuler aucun mot, aucune phrase véritable » (p. 105).Alors, ce qui ne pourra plus être verbalisé, prononcé, sera figuré : le dessin apparaît comme un langage palliatif permettant de combler le manque. « Pour mieux dire » son désarroi, pour donner forme à son délire, il ne peut avoir recours à une autre forme d’expression. Mais, précise-t-il à la suite de cette première figure : « bien qu’il me semble que vous ne puissiez pas tout de suite comprendre car il faut d’autres choses pour que mon langage devienne clair, comme celui de Jidda […] » (p. 106). Cette autre chose, c’est le thérapeute qui le lui apporte : les huit figures qui viennent rompre la narration sur six pages (p. 106-111) sont à chaque fois commentées par quelques mots qui en précisent la chronologie, le sens et les enjeux.

Ces figures représentent toutes des personnages, à l’image de ceux de Jidda, ayant « des manches de balais à la place des bras », des jambes, du tronc. C’est semble-t-il là un jeu autotextuel entre les œuvres, une construction rhizomique, qui permet de serrer les liens par-delà les mots, entre ce qui ce qui se donnait à lire dans Le champ des Oliviers, et ce qui se donne à voir dans Mémoire de l’Absent :

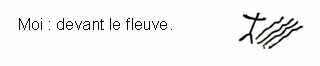

(Farès, MA, figures 2 à 4, p. 107)

Ces dessins se structurent selon un ordre chronologique et s’organisent tous en rapport à un cri poussé par Abdenouar : « je ne veux pas rester ainsi bloqué ; non. je ne veux pas rester au fond du fleuve. sans rien voir au fond du fleuve » (p. 105). Le « fleuve » métaphorise le silence de l’oubli et de la perte. Abdenouar, dit qu’il est au fond, perdu, mais il se dessine sur l’une de ses rives :

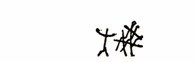

(Farès, MA, figure 5, p. 108)

L’autre rive, elle, symbolise la fin de la solitude, la fin de l’errance : des hommes s’y trouvent déjà (figure 4, p. 107). Mais, dit encore le personnage : « j’étais insatisfait – je me sentais – d’être devant le fleuve, alors que la phrase dit au-delà et / non : devant ou au bord » (p. 109). Il se réfère ici au leitmotiv qui vient régulièrement ponctuer le livre et qui précise que « l’esclave est au-delà du fleuve » (p. 107). Or, Abdenouar est sur l’autre rive, celle qu’il doit parvenir à franchir. Ce qui est représenté par l’enchaînement du sixième et du septième dessin, et qui correspond à un dialogue entre le patient et son thérapeute :

(Farès, MA, figures 6 et 7, p. 110-111)

Dans cet échange entre l’art et la médecine, les mots viennent dialoguer avec les images, conduisant Abdenouar à la compréhension de son trouble : la flèche dessinée par « le frère de Hamid », comme un pont dressé au-dessus du fleuve, joignant ses deux rives, figure le parcours que doit parvenir à réaliser le personnage, à savoir, passer d’un côté à l’autre du fleuve, ne plus rester sur la seule rive de son délire. La flèche lézarde le fleuve, le fleuve s’ouvre au passage de la flèche, faisant passer de manière symbolique un même être du délire à la lucidité. Cette flèche est le langage présent, celui qui combine les mots et les images, comme pour aider à passer de l’incompréhension du trouble à sa compréhension : « C’est alors que j’ai compris le fleuve, et l’au-delà, et que le silence s’est ouvert en moi, que cette joie est partie de mes doigts et que, d’un coup, j’ai déchiré la feuille et le dessin de : Moi-devant-le-fleuve ».

(Farès, figure 8, p. 111)

En somme, seul, Abdenouar ne peut parvenir à retrouver cette « lumière éphémère » qui éclairait les figures de Jidda, car il baigne dans une obscurité, ce qu’il désigne par une « Lumière Noire » (p. 67). Le « frère de Hamid » intervient alors comme un médiateur, l’accompagnant dans le travail qui doit le conduire à la compréhension de son trouble. L’enfant délirant, errant dans un corps « pâle reflet de son désarroi » (p. 29), est mu par des pulsions morbides : « déchiqueté » en son intérieur, comme il lui avait pris une « brusque envie de [se] jeter par le balcon » (p. 105), il jette au lecteur les maux de son profond désarroi. Est-ce là les symptômes d’un cas clinique ? Le recours à un processus thérapeutique relève-t-il d’une volonté délibérée de la part d’un auteur qui, aujourd’hui, exerce des activités de psychanalyste ? La référence au domaine médical étant explicite dans Mémoire de l’Absent, nous pouvons nous éclairer de l’étude de Julia Kristeva, Soleil Noir, portant sur des expériences de rupture, la dépression et la mélancolie :

‘Dans l’expérience de séparation sans solution ou de chocs inévitables ou encore de poursuite sans issue […], l’enfant peut trouver une solution de lutte ou de fuite dans la représentation psychique et dans le langage. Il imagine, pense, parle la lutte ou la fuite ainsi que toute une gamme intermédiaire, ce qui peut lui éviter de se replier sur l’inaction ou de faire le mort, blessé par des frustrations ou nuisances irréparables.410 ’Abdenouar vit une « expérience de séparation sans solution ». Depuis que le pays a été déchiré, depuis qu’il a su pleinement éprouver « la mort du lieu »411 et de tous ceux qui s’y rattachent (le père et Jidda ne sont plus), Abdenouar délire. C’est sur ce mode qu’ « il imagine, pense, parle la lutte », mais du même coup, il fait preuve de fécondité. Il ne fait pas silence, mais il use de paroles qui reproduisent son état. Ces paroles sont déchiquetées, déchirées, fragmentées : il délire « loin loin loin » (p. 30), trouvant une solution dans un langage qu’il hache et déconstruit, le renouvelant en y intégrant de nouvelles formes (comme dans cet exemple se troue le texte, pour signifier à la fois la distance et le silence, la difficulté qu’il a à comprendre et à formuler son état). Julia Kristeva poursuit :

‘L’effondrement spectaculaire du sens chez le dépressif – et, à l’extrême, du sens de la vie – nous laisse présupposer qu’il a du mal à intégrer la chaîne signifiante universelle, le langage. […] Le dire du dépressif est pour lui comme une peau étrangère : le mélancolique est un étranger dans sa langue maternelle.412 ’Cette « peau étrangère » est symbolisée dans le livre par la figure intrigante de « l’Outre » qui, lors de l’initiation de Jidda au « Cycle du Regard », devait aider Abdenouar à résoudre une énigme : « C’est ainsi. L’énigme est en nous. Sur nous. Sur toi. Comme une peau. Ta propre peau » (p. 68). Puis, ressasse encore Abdenouar : « L’énigme est inscrite en moi. Dès la naissance partagée. La peau et le visage partagés. / Dès le pays partagé : c’est ainsi / l’outre est de couleur noire. / noire ? / et moi ? / Au milieu de l’outre » (p. 76). Isolée dans le blanc de la page suivante, s’inscrivant noir sur blanc comme un tatouage sur la peau de la page, se répète cette même phrase : « “l’outre est de couleur noire.” » (p. 77). Il est une évidence, « l’Outre » se refuse à toute tentative d’interprétation précise, puisque « l’Outre » peut symboliser plusieurs choses, plusieurs peaux : c’est une trace corporelle, généalogique et mémorielle, mais c’est aussi la peau du ventre de la mère (celle du « pays-mère », p. 207), et c’est encore celle du langage. Ecouter Jidda, ne pas tenir compte des recommandations de la mère – d’où l’on est sorti, comme le langage, morcelé, « partagé »413 – c’est prendre le risque d’une « perte radicale », « une perte de ce monde, celui de la proximité langagière des choses » (p. 65). Jidda est celle qui déchire cette peau comme elle déchire le langage, l’obscurcissant et le rendant énigmatique : elle « traçait les lignes qui ouvraient l’Outre ou les différents ventres de l’Outre » (p. 67). Dans l’écoute de cette femme « à faible santé spirituelle » (p. 65), il y a un risque : celui de perdre la raison, et avec elle la « signifiance universelle, le langage ». Mais, comme il avait été chez Jean Lods nécessaire de sacrifier la mère pour faire surgir l’île, ici, cette nouvelle perte est la condition même d’une possible accession à la compréhension. Puisque la situation présente est incompréhensible, irrationnelle, Abdenouar va chercher les clés de son désarroi dans les formes et les figures délirantes d’un ordre ancien. C’est la naissance d’un langage autre, partagé et ouvert, c’est la fin du règne d’une raison, d’un postulat totalitaire et universel qui a conduit à l’errance. C’est « la fin du logos » :

‘On refuse l’idée qu’une ante res existe – une origine immobile et génératrice d’idées, de principes et de normes – basée sur un système d’une raison de type binaire. Ce type de pensée est remplacé par un savoir ainsi que par une pensée nomade, rhizomatique, par la dissémination, la fragmentation, la paralogie, la décentration, la déconstruction. Les différentes séries discursives glissent continuellement […]. Ce type de penser « outre » produit une structure ouverte, plurielle, toujours en marche, qui délimite et met en cause diverses normes établies comme des variétés historiques, universelles et immobiles. Dans ce contexte il n’existe aucune sorte de signification fixe puisque celle-ci est incessamment entravée par la déconstruction de manière à ce qu’elle soit finalement rattachée à d’autres connexions. Il ne s’agit donc pas de produire ou de construire du sens, mais de chemins à parcourir.414 ’Ce que Jidda apprend à Abdenouar, c’est à parler par-delà ce qui a été perdu, au-delà de la parole mère – de la parole du pays-mère qui, seule, ne peut suffire à cerner les enjeux contemporains. Elle apprend ainsi à parler outre-mère, avec les mots et les formes de l’ordre ancien. Cette peau, celle de « l’Outre », figure un langage qui s’ouvre non pas pour produire un sens, mais pour stigmatiser l’absurdité d’un monde qui a conduit au délire. Et en définitive, celui qui délire – celui qui a déliré – n’est en fait pas celui que l’on croit ! Le texte ironise, affirmant que parler « outre » c’est aussi dépasser l’absurdité du sens des mots de l’Autre. Par exemple, lorsque Abdenouar rapporte les paroles de son père libéré :

‘« J’ai quelque mal à croire que je suis libre : oui, libre ; après être passé par Villa Susini A quelques centaines de mètres de ma propre maison ; que j’ai été interrogé, torturé, envoyé à Paul Cazelles ; que, maintenant, je suis envoyé à Paris, vers Paris, où sont (déjà) femme et fils ; que je vais de nouveau travailler ; j’ai du mal (quelque mal) à croire que je suis libre ; oui ; libre ; que je vais être libre… j’ai quelque mal… » (Farès, CO, p. 155-156)’Ce mot « liberté » sur lequel insiste le père renvoit, en fait, à tout à fait autre chose : à un « élargissement », c’est-à-dire à « l’expulsion et à l’assignation à résidence dans quelque ville, par-delà la méditerranée » (p. 156). Comment croire aux mots, lorsque leurs sens sont déplacés ? Comment croire en cette « liberté » vide de sens ? Il y a, dans l’œuvre farésienne et particulièrement dans le cas d’Abdenouar, « effondrement spectaculaire du sens ». « La chaîne signifiante universelle, le langage », est brisée, rompue, parce que le sujet se sent étranger dans toutes langues. Il est étranger à sa langue maternelle parce que, dans l’expérience de la rupture, la possibilité d’avoir recours à cette langue lui a été retirée, se substituant à une autre, non moins étrangère, puisque vidée de sa logique. Dès lors, le langage ne se construit plus uniquement de mots, mais il devient hybride, se fragmentant, multipliant les connexions, se composant désormais de signes, et donnant à voir autant qu’à lire, formant ce qui ne peut plus être formulé.

Les dessins participent pleinement à la narration, ils en sont des maillons solidaires faisant, du fait de leurs différences formelles, la monstration de ce qui ne peut pas être verbalisé. L’aliénation est donc totale, comme si le passage d’une rive à l’autre devait conduire à l’ablation de la langue : sur la rive où se trouve Abdenouar, celle du délire, il lui est impossible de se souvenir de la langue mère ; également, sur l’autre rive, il peut accéder au sens, à la compréhension, mais pas à la reconduction de cette langue maternelle. Indéniablement, elle est perdue. Dès lors, ce langage palliatif, hybride, fait tout à la fois de mots et d’images, vient témoigner de cette perte : les mots anciens qui ne peuvent pas être retrouvés seront présentés autrement, figurés, cachant sous leurs formes les accents de ceux qui ne sont plus.

Le délire du personnage, ses errements langagiers, poussent à un dé-lire textuel : il n’est plus possible pour le lecteur de laisser son œil se balader le long des lignes du livre, puisqu’il doit maintenant s’accommoder à d’autres modalités d’expression que celles de la seule linéarité de l’écriture. Le cas d’Abdenouar dans Mémoire de l’Absent est un cas clinique qui se meut en cas artistique : ce qui permet au personnage délirant et oppressé d’ « éviter de se replier sur l’inaction ou de faire le mort », c’est de trouver refuge dans une représentation langagière autre, appropriée à sa situation et à son état. « C’est cela : r-é-f-l-é-c-h-i-r […], et ouvrir [son] cahier », y consigner, sans restrictions de formes, son expérience. La particularité de cette performance littéraire est donc de faire progressivement glisser le livre d’une forme discursive et scripturale à une forme discursive et picturale. En soudant par le biais d’une expérience thérapeutique les mots et les images, l’auteur crée un langage transitif sur lequel viennent simultanément se greffer les « bribes et fractionnements » de l’ancienne et de la nouvelle langue en construction, de l’ancien et du nouveau monde, en cours d’élaboration dans le livre. Le résultat de cette « hybridization » n’étant pas la reproduction langagière de la bipolarisation de mondes qui s’opposent, mais la dissémination de ces mondes dans une expérience artistique authentique (et non universelle). C’est ce même mouvement que nous avons repéré chez Lods, lorsqu’il use de procédés cinématographiques pour réfléchir sur la toile du livre une image altérée, intime, de la société coloniale qu’il met en scène. Et c’est encore ce mouvement de mutation et de mutilation d’une forme scripturale figée, par la révélation de formes littéraires autres, orales et mélangées, que nous avons relevé dans les textes d’Agénor. L’ensemble des constellations intertextuelles qui se retrouvent tant chez Farès, Lods et Agénor, que chez Le Clézio, permettent sinon d’écrire dans un genre et une forme singulière, de proposer une multiplication des renvois au dehors de la seule scripturalité de la langue, et du même coup, de provoquer un mouvement dans l’écriture qui devra libérer le langage d’un enracinement totalitaire, d’une fixité anihilante. Les écrivains ne figent pas dans l’écriture le sens de leur parole, mais par l’usage de sons et d’images apposés aux écritures, à la manière de ce qui se dé-lit chez Farès, ils opèrent une rupture, une séparation entre ce qui se lit et ce qui se voit, entre une scripturalité qui fige (dans) la langue et une parole libre et ouverte qui dé-fige le sens de la langue. Cette « opération de l’imagination créatrice » libérée de contraintes normatives scripturales est, pour reprendre une expression de Derrida s’interrogeant au sujet de l’acte de séparation et de différenciation sous-jacentes à l’acte d’écriture, ce qui provoque un exil métaphorique des écritures : « Cette expérience de conversion qui instaure l’acte littéraire (écriture ou lecture) est d’une telle sorte que les mots mêmes de séparation et d’exil, désignant toujours une rupture et un cheminement à l’intérieur du monde, ne peuvent la manifester directement mais seulement l’indiquer par une métaphore […] »415.

Nous nous remémorons ainsi chacune des séparations opérées par chacun de nos auteurs, des séparations formelles et structurales (« La Yamuna » chez Le Clézio, les chroniques ou les « Actes » chez Agénor, les images et les portraits cinématographiques chez Lods, etc.) qui permettent de métaphoriser les exils et les ruptures réels : celui des bannis de Plate, celui des « Youls » ou des Malgaches de La Réunion, celui des protagonistes lodsiens dérivant incessamment entre le continent et l’île, etc. Toutefois, comme nous nous apprêtons à le voir, c’est chez Nabile Farès que cette séparation prend la forme la plus explicite. L’insertion sans détour d’images dans le corps même des textes provoque une mutation supplémentaire, celle du passage du métaphorique au concret. La fonction de l’écrivain ne semble alors plus seulement être d’écrire…