Diversité artistique, diversité culturelle

Pour lire Les Exilées. Histoires, première bande dessinée réalisée en collaboration avec Kamel Khélif et éditée de manière autonome424, il semble nécessaire de se souvenir de l’une des paroles qui concluaient Mémoire de l’Absent : « Prendre l’ombre et lui faire dire son intention de lumière » (p. 226). En effet, l’ouvrage Les Exilés vit par un jeu de clair-obscur : cet ouvrage en noir et blanc ne se présente pas comme une bande dessinée classique, puisqu’il est davantage alimenté par une série de peintures que par une succession d’images. Notons à ce sujet que les pages de l’ouvrage ne sont pas numérotées, conférant ainsi à chacune d’entre elles une autonomie propre, et renforçant l’impression de se trouver en présence de peintures 425. De plus, il n’y a pas de bulles, pas de dialogues, mais une série de phylactères, accrochés aux tableaux, qui s’inscrivent de manière ambiguë en rupture avec les illustrations : s’ils servent parfois à commenter l’action (lorsque, par exemple, « l’homme se lève d’un bond » et « perd l’équilibre »), ils servent surtout à préciser le sens du parcours que nous font emprunter les planches.

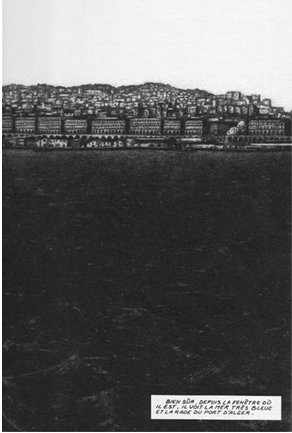

La première partie du livre, « La disparition des mères, Alger, 1968 », ne fait apparaître le premier phylactère que sur la cinquième page, c’est-à-dire sur le cinquième tableau : « Bien sûr, depuis la fenêtre où il est, il voit la mer très bleue et la rade du port d’Alger » (ci-contre). C’est une évidence, dit le texte, « la mer est très bleue ». Pourtant c’est une masse sombre et obscure qui porte la ville d’Alger. C’est donc à contre-pied que le texte commente le paysage qui s’offre au lecteur. Par ailleurs, le pronom « il » désigne un personnage qui ne sera que très rarement perçu, qui n’apparaîtra jamais de manière distincte dans les illustrations, alors qu’il occupera tout l’espace de l’écriture, sans pourtant jamais être nommé. Comme « il » remplit les textes, « il » creuse par son absence les images. L’impression générale que laisse la lecture est pour le moins troublante : le seul indicateur fiable est le paysage, celui d’Alger. Une à une, les peintures font vivre ses rues, ses habitants, qui pourtant, resteront tous dans la pénombre de leur anonymat.

La seconde partie du livre, « La légende de Leila Fatma. Marseille, 1989 », prolongera le ton énigmatique annoncé dans la première partie. C’est là l’histoire d’un souvenir : celui d’une femme exilée à Marseille, qui se fait « beaucoup de soucis pour ceux qui sont restés dans leur pays… collectionnant séjours et visas… pour partir… ailleurs… respirer un peu ». Malheureusement, nous précise-t-elle : « Dieu… que cet ailleurs met… de temps… à… venir ». Mais si pour le personnage l’ « ailleurs met de temps à venir », il en est tout autrement pour le lecteur : l’ailleurs est pour lui une réalité, puisqu’il erre au fil des mots et des images entre les ports d’Alger et de Marseille, entre les mots et les peintures qui se renvoient le réel par un étrange jeu de clair-obscur. Tout aussi déroutante que la première, cette seconde histoire s’ancre dans un environnement obscur, peuplé d’ombres. Et de ces ombres peintes, par la force des mots, s’échappent leurs intentions de lumière. Intentions qui semblent être de rapprocher ce qui a été séparé dans l’expérience du voyage : les rues d’Alger et de Marseille, et d’une manière plus large, l’Algérie et la France. Dans cette trame faite de mots et d’images, le fil conducteur est donc la mer, traversée au début de chacune des deux histoires par un bateau.

Le son des vagues dans la rade du port fait écho : nous avons vu quelle était la symbolique du bateau et du port dans l’œuvre de Jean Lods, « site, comme le soulignait le photographe Allan Sekula, où les marchandises apparaissent en vrac, dans le flux même de leur échange »426. Et nous la retrouvons ici, rappelant à la mémoire les européens voyageant sur l’Ava et la longue traversée des coolies entre l’Inde et l’île Maurice, dans La Quarantaine. Mais les « marchandises », dans cette douloureuse expérience du voyage, sont à chaque fois des hommes et des femmes, attendant désespérément cet « ailleurs qui met… de temps… à… venir », et qui ne viendra d’ailleurs… jamais ? Ce qui résonne encore comme les « Cris, lancés / à fond de / cale » dans L’Etat perdu : « / le bateau glisse. / le bateau mord. / le bateau hurle. » (p. 15), rappelant l’expérience de la traite, celle désignée dans « la barque ouverte » de Glissant par « l’expérience du gouffre »427. Dans Les Exilées. Histoires, les ombres qui circulent entre les ports d’Alger et de Marseille, sont des « marchandises », vivant inlassablement une histoire qui se répète, écoutant la voix « qui fait comprendre le coût des voyages pour parvenir jusqu’ici, dans l’autre pays des terres et des mers ». Ce « coût », c’est « l’usage des mots […], l’image close de l’objet le plus quotidien »428. Et c’est ce qui, dans l’autre expérience, celle de la littérature, est recherché.

Nous pensons encore à l’incipit présenté à l’ouverture de l’un des ouvrages d’un autre auteur portant simultanément l’Algérie et la France dans son œuvre, Leïla Sebbar. Au début de son Journal de mes Algéries en France, elle annonce :

‘Après Mes Algéries en France429, je poursuis et je poursuivrai encore l’Algérie en France. Prise par un besoin fébrile de mêler l’Algérie à la France, depuis la naissance presque… L’œil fixé sur l’objet du désir, tendre prédateur, collectionneur fou, tendu vers ce qui s’exhibe et se dérobe, je tente par les mots, la voix, l’image, obstinément, d’abolir ce qui sépare.430 ’Construit à partir d’un grand nombre d’images (essentiellement des photographies, mais également des cartes postales, des dessins, etc.), ce livre de Leïla Sebbar propose de briser une frontière et de rapprocher les rives algériennes et françaises par la création d’une interaction entre ce qui se dit et ce qui se voit, la conjonction de ces deux mouvements ayant pour but de révéler ce qui se vit. Comme le remarquait par ailleurs Nourredine Saadi dans sa lettre adressée à l’auteure et reproduite à la toute fin de l’ouvrage, c’est là, au travers du mélange des mots et des images, un « tissage de textes, de lieux », de « fragments » de chacune des deux rives431. L’ensemble est disparate, et pourtant il est cohésif. Il n’y a pas d’opposition entre les mots et les images, mais un dialogue où, par le jeu des entrelacements et des oscillations, chaque élément vient compléter et éclairer l’autre.

La démarche de Nabile Farès n’est donc pas un cas isolé puisque d’autres auteurs, dans la globalité de leur production artistique, tentent de tendre des ponts entre la littérature et d’autres expressions artistiques. L’œuvre de Jean-Marie G. Le Clézio, par exemple, est elle aussi hétéroclite : Le Clézio a écrit des romans, des nouvelles, des essais, des articles, des ouvrages illustrés, etc. Il est possible, dans son parcours d’homme de lettres, de trouver une multitude de forme d’expressions différentes. Sirandanes, suivies d’un petit lexique de la langue créole et des oiseaux (1990), peut par exemple en apporter témoignage : ce texte, non linéaire, n’est pas une fiction, mais regroupe à la manière d’une anthologie des devinettes traditionnelles mauriciennes. Nous pouvons également remonter beaucoup plus loin dans sa bibliographie et citer Mydriase (1973), essai illustré en ouverture et en clôture par Vladimir Velickovic, et ébranlant les normes typographiques. Le texte est fragmenté, plongeant parfois le lecteur dans un étrange vertige verbal (nous pensons par exemple à « northern heavens » et « southern heavens », pages 44 et 45)432. Enfin, plus récemment, nous pouvons rappeler L’Africain (2004) qui, sous une autre forme que celle de Mydriase, propose de faire cohabiter, par le biais de la photographie cette fois, les mots et les images. L’ensemble de l’œuvre de Jean-Marie G. Le Clézio se caractérise donc par une diversité qui s’affirme dans ses choix éditoriaux : ses livres ne se composent pas tous que de mots, mais ils vivent aussi grâce à des interactions artistiques autres que littéraires. Et il en est également de même pour la globalité des productions artistiques de Jean Lods et de Monique Agénor. Si le premier fait entrer de manière métaphorique le cinéma dans ses textes (recours à des références, à des procédés, etc.), la seconde a participé à l’écriture de films. Les œuvres littéraires de l’auteure s’inscrivent dans le prolongement de ses films-documentaires, Taq’ pas la porte et La Route cachalot : l’un porte sur l’organisation sociale de la case, la sphère privée du foyer réunionnais, et l’autre s’attache à rendre la parole aux « band’ malbar, band’ zarab, band’ chinois, tout’ band’ noir », tous les « subordonnés » de l’histoire réunionnaise, qui ont aidé la « band’ blanc à mettre tout ça en place »433, qui ont contribué, ensemble, à façonner la société contemporaine de l’île. Ces films et ces livres, rendent tous compte de « cette solidarité [qui] avait fini par apporter à ces femmes et à ces hommes de l’exil une compensation à la destruction de la citadelle de leur histoire » (CVP, p. 89). Voilà avoué le projet de cette œuvre diversifiée.

Mais nous pourrions également nous échapper du domaine littéraire et citer la manière dont les philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari illustrent leurs pensées du rhizome en s’appuyant dans Mille Plateaux, à chaque point d’analyse, sur une image particulière (photographies, croquis, dessins, etc.). C’est d’ailleurs l’une d’entre elles, « Champ de traces ou ligne de loup »434, qui nous a inspiré cette présente analyse : au premier plan, les traces de pas d’un loup trouent en une ligne verticale la surface plane de la neige ; en arrière plan, cette ligne unique rejoint une foule de pas. A cet endroit, la surface blanche et homogène de la neige est trouée par une multitude de pas, formant ainsi un « champ de traces ». Dans le texte qui accompagne cette photographie, Deleuze et Guattari rappellent que « le Loup, c’est la meute, c’est-à-dire la multiplicité appréhendée comme telle en un instant, par son rapprochement et son éloignement de zéro [le « zéro » étant un corps « sans organes », vide, sur lequel viendra se greffer la multiplicité] »435. Ne pouvons-nous pas trouver dans cette pensée une métaphore des expressions francophones contemporaines ? La multiplicité et la diversité ne sont-elles pas ce qui rend le mieux compte des expériences francophones d’aujourd’hui ?

Chaque auteur est singulier, s’inscrivant dans une pluralité d’espaces culturels qui lui est propre. Pourtant, l’ensemble des auteurs se retrouve dans un même système, une même constellation littéraire, partageant une même langue, le français, se modulant ainsi selon les espaces investis. De fait, ils s’inscrivent tous en rupture : ils participent non pas à l’élaboration d’un champ littéraire unique, mais à la réalisation de circulations littéraires, faisant se croiser et s’entrelacer la multitude des rives, diversifiant les possibilités d’expression. Ces rives sont tant géographiques qu’imaginaires, historiques que mémorielles, langagières que culturelles, etc. Ainsi, briser une norme établie, produire un livre qui ne répond plus aux canons officiels, en y insérant une variété iconographique et en multipliant les contacts entre les mots et les images, entre les arts, permet de métaphoriser les circulations. Le livre francophone contemporain – témoignent Nabile Farès, Leïla Sebbar et bien d’autres– ne répond plus à un besoin de figurer le monde, mais de révéler sa diversité.

Les quelques œuvres sur lesquelles nous nous sommes appuyés ne se figent pas dans un espace cloisonné, mais rendent compte des dialogues établis entre les cultures ouvertes lors des exils ; elles proposent de faire dialoguer entre elles les cultures en faisant d’abord dialoguer leurs arts. Comme cette « jeune femme arabe » qui vit dans « l’inconfort » d’un foyer « laissé à l’abandon depuis des années », et qui rencontre et se met à aimer une œuvre d’art, « la chaise de Van Gogh », les œuvres se construisent toutes à partir de ce qui, dans les encombrements de l’histoire et dans les mouvements de l’exil, leur permet enfin d’exister, de « survivre » :

‘Confrontée à cette solitude commune des pierres, des familles et des mondes, des mosaïques ébréchées, aux couleurs encore vives, d’autres, intimement fanées, elle s’était mise, elle-même, à rechercher ailleurs qu’en cet entour de vide et de désaffection, des feuilles de papier blanc, auxquelles elle dut vite renoncer à cause de leur rareté, à chiper par-ci par là, des restes de peintures tout aussi abandonnés qu’elle par la violence du monde. Et, de quelques bouts de bois, de quelques bouts de chiffons trouvés et ramassés jusqu’au fond intime des ordures, elle avait fabriqué de quoi aider à la mise en forme, en taches, en plaques, en couches, différentes couleurs qui, / selon un point de vue tout aussi différent, donnerait l’illusion d’un masque, d’un miroir, d’un rêve, d’une parole, d’un appel, d’une vision […]. (Farès/Khélif, La Petite arabe qui aimait la chaise de Van Gogh)436 ’A l’image d’un tableau qui produit un sens différent selon le point de vue physique du spectateur, selon encore la distance qui le sépare de la toile, ces écritures francophones contemporaines se modulent selon que l’on porte attention à leur globalité ou bien à l’un de leurs espaces particuliers. La rareté « des feuilles de papiers blanc », le coût des mots, tribut à payer à un monde « de destructions lentes », ne permet pas la survie. En revanche, tous les morceaux bas issus des décombres du monde, eux, peuvent « aider à la mise en forme, en taches, en plaques, en couches » de l’existence contemporaine. « Et toujours suivre le rhizome par rupture, allonger, prolonger, relayer la ligne de fuite, la faire varier, jusqu’à produire la ligne la plus abstraite »437 est bien ce que semblent faire ces auteurs. Ils font se mouvoir un enchevêtrement de formes qui sont « ces plans, ces réseaux de lignes, pareils à des toiles d’araignées, pour capturer le[s] secret[s] disparu[s] » dans l’expérience du gouffre (VR, p. 47). « Mais peut-être était-ce nécessaire, pouvons-nous nous interroger, comme le fait le voyageur de Rodrigues ? Sans ces tracés de lignes, mesures d’angles, repérages, axes est-ouest, calcul méticuleux des points, est-ce que cette terre aurait eu une signification, est-ce qu’elle aurait pris forme sous mes yeux, je veux dire, non plus comme n’importe quel point indifférencié de la planète, mais comme cette “Anse aux Anglais” choisie par le Privateer pour y cacher son or et ses diamants, c’est-à-dire l’un des lieux les plus secrets du monde ? » (p. 47-48). Est-ce que ces maux auraient existé sans ces « enchevêtrements », sans ces « embrouillaminis », sans cette opacité ? Ce sont tous ces contacts, tous ces impacts, et tous les autres points qui déterminent ces paysages, leur donnent leur sens, leur histoire (p. 48).

Lire un auteur francophone originaire du continent africain ne produit pas le même sens que la lecture d’un auteur francophone originaire des îles de l’océan Indien ou d’ailleurs, pourtant, tous investissent et font vivre un même espace langagier, littéraire et artistique où se mêlent une pluralité de paysages, d’imaginaires et de cultures. Ces présences culturelles et ces présences artistiques qui errent entre les mots, dans le langage, viennent lézarder les canons littéraires, faisant glisser les textes de l’identique au multiple, actant de la diversification de leurs identités narratives et discursives, actant de la diversification des entités artistiques et culturelles. Comme l’écrit Nabile Farès en préambule à la bande dessinée Les Exilées. Histoires, parmi ces ensembles explosés mais cohésifs, métaphorisant les mouvements de diversification, « Reste le livre. / Toujours dressé. / (ée) / l’Etoile, / la Rose des Exils ».