Écart révélateur : se perdre

Je me suis engagé sur le GR208 à Calenzana, village situé à l’extrémité nord d’un parcours qui traverse la Corse dans toute sa longueur. Dès les premiers pas, je croisais des personnes parties de l’extrémité sud du GR. J’eus pu m'entretenir avec elles, mais je n’envisageais pas la valeur auraient eu ces entretiens. Pour moi il fallait partir ; or, ces marcheurs arrivaient au bout de leur périple. Ayant choisi la méthode de l’observation participante, je pensai qu’il fallait passer par l’expérience pour avoir des références communes avec mes interlocuteurs. Il me fallait donc d’abord entrer dans le terrain, car j’avais déjà fait quelques observations et discuté avec quelques marcheurs sur des sentiers plus petits. Plus trivialement, j’étais inquiet. Partagé entre la défiance et la crainte, je me demandais si je saurais marcher sur ce GR, réputé être le plus difficile d’Europe, et que j’entamais par le côté présentant le plus de dénivelés. Le guide «Lonely Planet» indiquait :

- «ETAPE 1: Calenzana (275 m) – refuge d'Ortu di u piobbu (1570 m). Kilométrage : 10 km. Difficulté : difficile, peu d'ombre. Durée moyenne 7 heures. Point culminant 1570m».

Après un quart d’heure de marche, je croisai un randonneur en nage, le visage écarlate. Entre deux respirations, il me lança : «trop dur, j'ai abandonné». Gagné par une légère angoisse, je me disais que la montagne n’avait jamais été mon truc, que mon intérêt pour ce sujet était purement heuristique, que ma principale expérience de la marche était la balade dans les bois, autour de chez moi, sur des espaces presque plats. J’avais certes déjà une petite expérience de la montagne, et je fréquentais les sentiers de Corse depuis plusieurs mois, mais à cet instant, je ne me sentais pas randonneur pour un sou. J’allais au turbin. Échappe-t-on à un patron ? Fuit-on devant un horaire de bureau, un réveil-matin ?

Je me motivais en pensant que je me rendais sur mon lieu de travail. Il n'était pas question de ne pas commencer. Mais une appréhension, semblable à celle d’un premier jour chez un nouvel employeur, m’envahissait. Je m'arrêtais pour consolider mon entrain et écrire mon appréhension : allais-je aimer ce travail ? Avant de venir en Corse, je n'avais jamais fait de grande randonnée en montagne ; les bivouacs, les balades, quelques rudiments d’escalade, le camping sauvage, je connaissais… mais se lancer pour plus d'une semaine sur un sentier qui suit une ligne de crête restait pour moi une expérience inconnue. Je savais que mon sac était plutôt léger, que j’étais en forme et que j'avais assez de vivres et de matériel pour mener à bien mon expédition ; j’avais aussi confiance en mes aptitudes en matière d’orientation et de gestion de l’effort. La question qui m'angoissait le plus était celle du plaisir…allais-je aimer la randonnée ? Le terrain allait-il être une contrainte éreintante ou bien un plaisir ? Les sommets m’attiraient… peut-être redoutais-je justement de comprendre cette attirance ? Saurais-je poser les bonnes questions, mener des observations pertinentes ? La pente commençait à s'accentuer et je m'installais dans mon rythme. Je croisais des marcheurs avec qui je n'échangeais qu'un bonjour ou un signe de tête. Pensant à Goffman, une image d’ascenseur me traversa l'esprit. L’étroitesse du sentier oblige-t-elle à se saluer ? De quel risque ce rituel protège-t-il ? Mon sac me parut moins léger. Mes jambes gravissaient, lente crémaillère humaine, les centimètres qui me séparaient de la fin de l’étape, 1300 mètres plus haut.

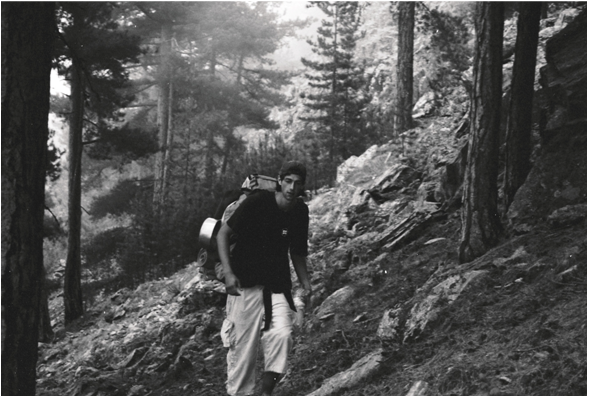

Après deux heures d’ascension sous le soleil, au milieu d’une forte pente, je rencontrai un jeune homme qui faisait une pause. Il était visiblement fatigué et un air de dépit marquait son visage. Il m'expliqua que son compagnon de marche, avec qui il voulait parcourir le GR20 de part en part, avait rebroussé chemin dans la première demi-heure. Lui-même se sentait au bord de l'abandon. Pourtant, il aurait aimé « au moins terminer la première étape ». Ainsi, dès les premiers mètres, les randonneurs font l'expérience de la résistance au renoncement et à l'abandon. Je lui proposai de m’emboîter le pas : à deux, l'effort serait moins pesant, la motivation plus proche. Tout en me réjouissant de cette opportunité ethnographique, je n'arrivais pas à me caler sur son rythme et le devançais de quelques minutes. Je me rendis alors compte que si la marche en solitaire nécessite un surplus de motivation, la marche à plusieurs demande de la patience et un ajustement aux techniques corporelles de l’autre.

Plus loin, le sentier débouchait sur un replat, quelques marcheurs y pique-niquaient. Nous décidâmes de les imiter. Je sortis de mon sac un réchaud, des spaghettis et des tomates. H1 avait souffert durant la montée, il n’avait que peu d’appétit et commença à manger un peu de maïs froid, à même la boîte de conserve. J’étais préoccupé par son état et l’invitai à partager mon déjeuner. Le repas terminé, il convint de l’opportunité de manger des féculents, car il sentait ses forces revenir. Je lui proposai de faire quelques exercices d’étirement, car la pause nous avait engourdis. Je me demandais si je n’intervenais pas trop sur mon champ d’observation. En effet, c’était moi qui ressentais le besoin de ces étirements. N’étais-je pas en train de forcer H1 à faire partie de mon terrain ? Il était probable que sans notre rencontre, il se fût déjà désisté.

Pour la suite, je lui proposai de prendre la tête, car je voulais diminuer ma participation à notre marche et me positionner de façon plus forte en tant qu’observateur. Je me donnais comme consigne de ne pas interférer dans ses choix de rythmes, de lieux et de temps de pause. Ainsi, je pensais lui donner une liberté suffisante pour qu’il me donne à voir ses techniques de marche, les paysages qu’il déclarerait émouvants, les impressions diverses qu’il voudrait communiquer.

Quelques minutes plus tard, nous quittâmes le sentier balisé sans nous en apercevoir. Lorsque nous nous rendîmes compte que nous n’avions pas vu de balise depuis plusieurs minutes, nous échangeâmes nos points de vue. Alors que je pensais faire demi-tour, afin de retrouver l’endroit où nous nous étions égarés, H1 voulut continuer encore un peu. Il n’avait pas intégré le fait que le GR20 est balisé à la fréquence d’une marque tous les vingt mètres, or nous étions égarés depuis un quart d’heure. Devenu inquiet quant à notre direction et au temps qui passait, je l'informai avec plus d'insistance de notre situation et du manque de pertinence d’insister sur cette voie. À mon avis, nous étions sur un sentier forestier perpendiculaire au GR. Il ne se laissa pas convaincre, et, sur la base de mes suppositions quant à notre position par rapport au GR, il décida de quitter notre sentier pour tirer une diagonale qui nous ferait « retomber sur nos pattes ». Cette réponse me laissa bouche bée : comment allait-on pouvoir retomber sur un sentier dont nous ne connaissions la direction que de façon très approximative ?

Il commença la progression, pensant qu’il serait aisé de franchir la ligne de granit qui se profilait au dessus de la forêt. Je ne croyais pas à cette solution et savais que ce genre d’exercice comportait de sérieuses limites : lorsque la pente devient très abrupte, il est en effet plus facile de grimper que de la descendre ; on peut ainsi se retrouver coincé en milieu de pente par manque d’anticipation sur les possibilités de retour. Le risque de chute devient alors significatif, surtout si le marcheur se met à s'angoisser ou à paniquer. J’en avais déjà fait l’expérience lors de courtes balades en montagne… et m’étais juré de ne jamais m’y laisser reprendre. Alors que H1 semblait être en train de faire cette expérience de la limite pour la première fois, je restais vigilant à ne pas reproduire mes erreurs passées. Un sentiment de responsabilité vis-à-vis de mon interlocuteur commença à me gagner.

Nous arrivâmes dans la rocaille, à l’endroit où la végétation devient plus basse et moins dense. La pente devenait si forte que nous devions nous servir de nos mains pour nous hisser de roche en roche. À ce moment je cessai d'être observateur et le rappelai fortement à la réalité : il n’avait aucune idée de notre direction, savait à peine grimper, avait des chaussures de mauvaise qualité, un sac déséquilibré et lourd… sans compter le fait que la crête que nous voyions n’était probablement pas le sommet. Elle devait faire écran entre lui et nous. Enfin, nous n’avions aucune idée de ce qui se trouvait de l’autre côté. Je dus mobiliser l’argument du danger, lui montrer qu’il était plus facile de monter que de descendre une forte pente, lui expliquer qu’en continuant, nous risquions d’arriver en un lieu dont nous ne pourrions plus redescendre… Situation qui faillit se produire à la descente, lorsque je dus l’aider, le guider et l’encourager, pour franchir un à-pic que nous avions gravi en deux enjambées.

À présent, je lui demandais de me suivre, car il fallait retrouver la piste. Lorsque nous rejoignîmes le sentier non balisé, il ne sut dire de quel côté nous venions. Nos arrêts, cheminements en zigzag et autres demi-tours l’avaient désorienté. Je crois aussi qu’il avait dépensé beaucoup d’énergie à croire en la solution de couper à travers bois. Un stress, une tension, m’avaient semblé émaner de son acharnement. Le fait d’avoir à rebrousser chemin l’avait mis mal à l’aise, et durant notre retour vers le GR, il semblait abattu. Une fois notre route retrouvée, il refusa de reprendre la tête ; mon rythme lui convenait : « moi, tant que je ne tombe pas, tout me va ! » lança-t-il. J’étais un peu irrité du temps que nous avions perdu et de l’énergie que nous avions dépensée, j’acceptai donc avec un certain soulagement. Je m’absorbai à nouveau dans la marche.

Je pensais à ma méthode de terrain ainsi qu’aux questions que je pourrais poser à mon interlocuteur. Je profitais de nos pauses pour mener des entretiens, mais à plusieurs reprises la situation s’inversa. À partir d’une question que je posais, nous glissions vers une discussion, puis je me retrouvais en position d’interviewé. H1 était curieux de mes voyages, de ma formation universitaire et de ma façon de vivre en Corse. Nos conversations étaient très agréables, mais peu pertinentes du point de vue de ma recherche. Je vérifiais ainsi la pertinence du choix de l’observation participante, car, comme je l’avais déjà constaté lors de mes travaux de Maîtrise et de DEA, les discours sur la pratique de la randonnée, et plus encore sur l’émotion paysagère, sont rares et laconiques. Car l’attrait pour la nature et le paysage relève d’une évidence incorporée 9 , que l’observation in situ permet de décrire et qu’un travail de contextualisation socio-historique permet de situer.

Par la suite, deux événements semblèrent indiquer un changement dans l’attitude de H1. Arrivés sur le dernier quart du parcours, nous perdîmes à nouveau le sentier. En revenant sur nos pas, nous vîmes que le sentier balisé était beaucoup moins large et visible que celui que nous avions suivi instinctivement. H1, avec une pointe d’humour, exprima un jugement : « oh putaiiin ! vicieux ! ». Plus loin, alors que le refuge était en vue, nous fîmes une pause pour admirer le paysage et nous reposer un peu. Nous vîmes que le refuge se situait de l’autre côté d’un ravin. Deux chemins y arrivaient. L’un par le bas, l’autre par une courbe de niveau située à notre hauteur. Une légère crainte nous gagna, et H1 lança : « s’ils nous font descendre pour remonter, je serai « véner [énervé] » ! ». Dans ces deux cas, H1 se met à lire la réalité culturelle du sentier. Alors que lors de notre premier égarement, il avait refusé de se reposer sur les traces du collectif et avait espéré arriver à se sortir seul d’une situation troublante, il semblait à présent plus enclin à supposer l’existence d’un groupe, dépositaire d’une autorité technique, qui nous aurait précédé et auquel nous étions assujettis. Mobilisant à son tour des connaissances acquises en station de ski, il affirma, après observation de la raréfaction très nette des pins Lariccio, que nous étions à 1700 mètres d’altitude. La nécessité d’un recours à un corpus culturel pour se mouvoir dans cet espace géographique semblait s’imposer maintenant à lui.

Nous arrivâmes fourbus au refuge. La fatigue et la faim nous tenaillaient. Après nous être présentés au gardien, nous nous installâmes sur la terrasse pour nous reposer un peu. Un homme et une femme y faisaient de même. La conversation s’engagea rapidement. Ils s’étaient rencontrés en faisant le tour du Mont Blanc. Devenus compagnons de marche, ils s’étaient promis de « faire » le GR20 ensemble. L’étape avait été difficile pour eux aussi. L’homme, âgé de soixante-six ans, avait particulièrement souffert : son sac lui pesait trop. Il dit aussi qu’une particularité de son métabolisme le faisait beaucoup transpirer, les quatre litres d’eau qu’il avait bus dans la journée ne lui avaient pas suffi. Il avait donc décidé de laisser sa partenaire terminer la randonnée seule. Il redescendrait le lendemain sur la côte. Assis par terre, adossé à la rambarde et emmitouflé dans un k-way, H1 s’était endormi.

Après le repas, H1 vint me retrouver au point d’eau où je faisais la vaisselle. Il avait décidé d’abandonner la course pour redescendre et retrouver son ami. Il était « content d’avoir vu ce que c’était », mais il avait trop souffert. Le principal argument qu’il mobilisait pour expliquer son renoncement, était le poids de son sac à dos. Il avait en effet emporté avec lui toutes les affaires nécessaires à son voyage en Corse. Le contenu de son sac était donc plus préparé pour un voyage que pour la randonnée. Il comptait des vêtements pour « sortir » dans les lieux de divertissement touristique : chaussures de ville, jeans et pantalons de toile, ceintures, chemises et pulls habillés, parfum, lunettes à la mode… Revenant sur ce qui l’avait gêné dans sa marche, je lui conseillai aussi de prendre en compte les techniques de gestion de son sac. Le sien était en effet déséquilibré, tant latéralement que verticalement : il penchait d’un côté, présentait un creux sur le bas et un renflement sur le haut, signe que le fond du sac n’était pas bien rempli et que les affaires avaient été « bourrées » de force sur le dessus. Enfin, ses gamelles brinqueballaient sur le côté, ce qui provoquait des mouvements et des chocs inconfortables.

La conversation qui suivit me fit entrevoir des pistes pour l’interprétation de la journée qui venait de s’écouler. L’imaginaire et le désir de nature de mon interlocuteur y transparaissent. H1 avait vingt ans, il venait de faire une année de prépa en Math Sup’. Il disait ne pas avoir « accroché » à cette formation et se réorientait pour faire Dauphine et étudier le commerce. Il voulait ainsi « assurer ses arrières », mais pensait reprendre la galerie d’art contemporain de son père. La discussion fila sur le sens de la vie, sur les valeurs qu’il considérait importantes. Il avait grandi et vivait à Paris. Il pensait qu’une vie heureuse devait éviter deux extrêmes : d’un côté la vie d’ermite, de l’autre le fait d’être « toujours au milieu du monde ». Il était habitué à l’ambiance de Saint-Tropez, où il séjournait deux semaines par an avec ses parents. S’il disait ne pas aimer l’ambiance « friquée » et « prétentieuse » de ce lieu, la facilité d’y rencontrer des « gonzesses » fut mobilisée avec engouement… Engouement qu’il s’empressa de dénier, en qualifiant l’objet de ses désirs de « pétasses… limite putes ». Cette conception de la plage (où il se rendrait dès le lendemain, portant sur ses épaules un sac rempli des vêtements nécessaires à la séduction des susdites créatures luxurieuses) s’opposait à la description amoureuse qu’il fit du lieu où nous nous trouvions. « Ici, on peut rencontrer des gens, on peut s’ouvrir, apprendre ». Il évoqua aussi la possibilité d’être surpris, de faire des expériences nouvelles et d’adopter des valeurs différentes. Pour lui, le statut retiré du lieu lui conférait des qualités peu ordinaires. Je demandai alors s’il fréquentait d’autres endroits où il retrouvait ces qualités. Ma question le troubla un peu. Il convint qu’il s’agissait en fait de sa première expérience, mais il affirma que l’authenticité se trouvait ici, loin du tumulte, et non sur la plage.

Poursuivant la conversation, il se projeta dans un idéal de voyage au cours duquel, locataire d’un scooter, il pourrait parcourir la Corse comme bon lui semblerait. Une telle modalité touristique lui permettrait d’aller « où je veux », sans avoir de problème d’organisation, d’intendance, d’itinéraire ou de gestion du temps. Il aurait aimé « dormir à l’arrache », et avançait qu’ainsi « tu te fais pas chier, t’es libre ». Ces déclarations sont à mettre côte à côte avec une autre partie de notre conversation. En effet, alors que nous admirions le paysage que l’obscurité gagnait, il m’entretint de son envie de parcourir le GR20 à ski (des guides proposent en effet cette activité durant la période hivernale). Il s’imaginait équipé de peaux de phoque, dans un milieu parfaitement enneigé. Certes les montées seraient difficiles, mais les descentes lui donnaient de l’appétit. Il aimait la montagne et y pratiquait le ski tous les ans dans la station de Val d’Isère. Il envisageait de s’inscrire au Club de Ski Alpin pour faire des randonnées à ski. « Mon kif, c’est la poudreuse, j’adore le hors-piste ! Je vais chercher la neige vierge, là où personne n’est passé ». S’il disait ne pas avoir très envie d’essayer le surf, il s’imaginait volontiers en télémark : « c’est super-physique, mais c’est la classe ! t’as le genou qui touche la neige, tu t’éclates ! ». Il déclara aimer les champs de poudreuse, où, s’enfonçant dans la neige jusqu’aux genoux, il pouvait « poser sa trace » comme on pose une signature. Les pentes sur lesquelles le refuge était accroché le faisaient rêver à une folle descente dans une neige parfaite.

Pour clore cette description je noterai qu’alors que nous parlions de son avenir, H1 me confia que son père avait découvert une source d’eau gazeuse dans le Massif Central. L’eau étant « LA » ressource du siècle prochain. Il était enthousiasmé par l’idée de commercialiser cette richesse.

La description de la rencontre avec H1 m’a permis d’approcher un imaginaire par le biais d’un manque de technique corporelle. En effet, le décalage entre, d’un côté, le discours, les envies et les rêveries de mon interlocuteur, et, de l’autre, la prise en compte de la réalité par une élaboration technique, est assez évident. Avant d’en proposer une analyse permettant de dégager quelques lignes de force du regard que je pose sur la randonnée pédestre en Corse, il me semble important de relater quelques autres exemples de défaut d’adéquation entre désir de « pleine nature » et gestion technique du corps et du matériel.