Barres de céréales

Durant la journée, les randonneurs consomment des barres de céréales et des fruits secs. Les conseils qui sont donnés dans les guides et sur les sites Internet valorisent les apports calorifiques fréquents et en petite quantité. Les biscuits, les barres de céréales et les fruits secs, permettent une nutrition à la fois riche et peu demandeuse en énergie pour être digérée. Dès l’apparition de signes de fatigue, les marcheurs sortent l’une de ces denrées d’une poche de leur sac à dos. Les barres de céréales, très consommées sur le GR20, retiendront plus particulièrement notre attention. Aussi, j’analyserai deux publicités pour dégager les lignes de force d’un imaginaire urbain (médiascape).

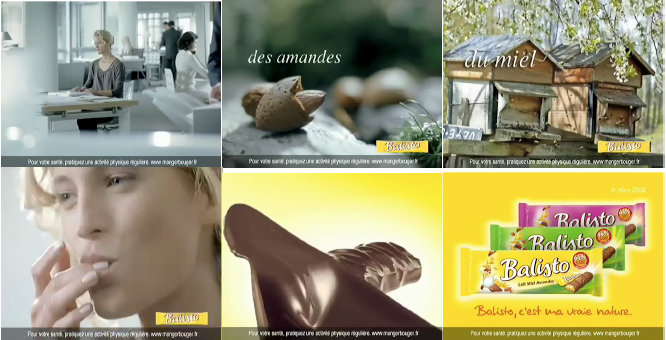

Un clip pour la marque Balisto94 met en scène une jeune femme qui travaille dans un bureau aux allures modernes : espace de travail commun, peinture blanche, baies vitrées, mobilier minimaliste et ordinateurs portables en sont les composants. Alors que la jeune femme referme son ordinateur portable et se renverse sur son dossier en affichant un air tendu, une voix féminine commente : « un moment de stress ? découvrez la délicieuse barre Balisto ». La femme ouvre alors un tiroir de son bureau où sont rangés des clefs, un agenda, un téléphone portable et trois barres Balisto de couleurs différentes (mauve, jaune, vert). Le personnage porte ensuite une des barres chocolatées à sa bouche avec un regard brillant qui semble fixer le lointain. Elle mord ensuite dans le biscuit et ferme les yeux tandis que la caméra remonte de sa bouche vers son front blanc. L’image suivante fixe le soleil entre les feuilles d’un acacia qui oscille au vent. La voix poursuit : « Une recette unique avec du chocolat, du lait, des amandes (image d’amande avec « des amandes» écrit à l’écran), du miel (image d’une ruche, inscription : « du miel »), et quarante-quatre pour cent de céréales complètes dans le biscuit (image d’un champ de blé agité par le vent et apparition d’un texte stylisé comme un label, indiquant : 44% de céréales complètes dans le biscuit) ».

Un fondu enchaîné passe des blés aux cheveux blonds de la jeune femme, puis à son visage radieux alors qu’elle semble venir d’avaler la dernière bouchée du produit et de s’en lécher les doigts. Elle se passe ensuite les mains dans les cheveux, dans un geste de délassement et d’éveil, comme pour les tirer en arrière et les coucher sur son épaule (esthétique « cocooning »). Elle retire alors un petit brin de paille de sa chevelure, signe que sa rêverie est mêlée de réalité. Exprimant une joie complice, elle avance le buste vers son bureau (mouvement inverse de celui qui initie le clip). La voix conclut, alors qu’une animation figure un nappage de chocolat onctueux recouvrant la barre : « Des céréales ET du plaisir, Balisto, c’est ma vraie nature ». La publicité s’achève sur l’image de trois emballages de couleurs différentes, avec le slogan écrit en bas de l’écran : « Balisto, c’est ma vraie nature ».

Le discours mis en scène dans cette publicité établit un lien entre régénération des forces vitales, détente et nature. En situation urbaine, l’individu qui se sent stressé, agressé par son environnement, fatigué par la « charge » de travail et les responsabilités qu’il porte, doit faire le geste qui va lui redonner de l’énergie. Une seconde publicité met cette rhétorique très en avant. Il s’agit d’un clip pour les barres de céréales Grany95. La scène, aux couleurs ternes, se passe dans un embouteillage. Des bruits de klaxon envahissent l’espace sonore. Un nuage gris enfume une automobiliste au visage fermé. Elle est au bord des larmes et manifeste un mélange d’angoisse, de colère et de dégoût (asphyxie ?). En regardant hors du champ de la prise de vue, son attention est attirée par un objet qui lui donne un air jovial et enthousiasmé. À l’arrière de la voiture est assise une petite fille, jusqu’ici restée hors-champ. Avec un sourire, accompagné du bruit d’une inspiration évoquant la hâte, le personnage fait bondir sa voiture et la gare à la diable contre le trottoir. Sortant du véhicule, elle se précipite vers une petite fougère plantée dans un pot de fleur municipal. Elle la saisit à deux mains et y plonge la face. La fillette la regarde d’un air médusé et surpris. Une voix masculine commente, alors que la femme, à genoux sur le trottoir, les bras balans et la tête plantée dans cette nature atrophiée, semble s’être endormie : « Besoin de… nature ? ». La séquence passe sur un plan aux couleurs vives et saturées qui montre des petits monticules de céréales entreposés sur une table (vision de près). En fond sonore, des gazouillis d’oiseaux connotent la publicité d’une ambiance champêtre. La voix poursuit : « Grany, c’est cinq céréales à l’état brut (images de céréales et apparition du texte : « 5 céréales »), du délicieux chocolat (image de morceaux de chocolat et texte : « délicieux chocolat »), sans colorant et sans conservateur (image d’une barre de céréales sans emballage posée sur une table avec un panorama champêtre en arrière plan et apparition du texte : « sans colorant et sans conservateur ») ». Pour la dernière image, la barre Grany est posée sur la même table, avec le même paysage en arrière plan, mais elle est entourée d’une boîte de Grany, de quelques morceaux de chocolat et de quelques brins de paille. La voix conclut : « Grany, le plaisir à l’état brut ».

Ces deux publicités participent au mythe urbain qui considère la vie en ville comme une source de stress, d’angoisse et de mal-être. Symétriquement, le mythe assigne à la nature une fonction de régénération, de plaisir, de détente et de santé. Selon une rhétorique binaire, la ville pomperait l’énergie de la personne, alors que la nature en serait la source. Dans les clips décrits ci-dessus, on voit le passage d’une situation connotée négativement, à une séquence aux couleurs vives et joyeuses. Ce qui frappe l’observateur dans cette partie de la publicité renvoie à ce que Laplantine (2005 ; 76) nome une « surénonciation ». On pourrait aussi parler d’une esthétique du surlignage. Dans les deux publicités considérées, lorsque le plaisir (qui éradique le déplaisir) est mis en scène à travers la présentation des ingrédients qui composent les barres de céréales, le message est comme triplé : la voix du commentateur énumère ; l’image montre le référent ; et un texte étiquette les images. Loin de constituer une esthétique mettant des signifiants en abîme, forme qui créerait une énigme autour de la répétition d’un original perdu ou invisible, le procédé employé ici relève plutôt de la saturation du sens. Pour Laplantine, cette logique de réitération et de « rembourrage sémantique » mène à la fiction « d’une harmonie préétablie entre un stimulus et une sensation, un émetteur et un récepteur, un message préalablement encodé pouvant être décodé, et totalement décodé […]. Elle ne retient qu’une seule dimension de l’expérience sensible : le présent du percept clair non troublé d’affect et moins encore de décept ». En ce sens, l’excitation que ces publicités visent à provoquer ne ressemble-t-elle pas à l’attitude compulsive d’une recherche de saturation sensorielle, par exemple observable dans l’addiction ou la toxicomanie ? N’y a-t-il pas ici une mise en forme qui offre la perception d’une scène idéale où la satisfaction serait totale ? Ainsi, dans les deux publicités, les personnages s’évadent dans un rêve fait de couleurs primaires et saturées. C’est donc dans les nimbes du sommeil et du rêve, lieux de formulation d’images narcissiques, que l’individu vient se rassasier pour retrouver consistance et énergie. Il y rencontre un rêve extrêmement pacifique où la tension initiale est dissipée de façon complète et joyeuse. Au mal-être circonstancié répond un monde onirique de pleine satisfaction, tout entier contenu dans un objet d‘une grande simplicité : des céréales et du chocolat.

La saturation du sens qu’opère la publicité me semble pouvoir être mise en parallèle avec la saturation des sens que « l’individu incertain » tend à rechercher par la prise de drogue, l’achat compulsif de « biens de consommation », ou les conduites à risque. De fait, à partir des années 1970, s’est mise en place « une culture de la sensation démultipliée, exclusivement marquée par le plaisir immédiat des sens » (Ehrenberg : 1995 ; 94). Il me semble que les publicités s’attachent à scénariser cette montée en puissance de la « sensualisation de l’individualité » (p. 96), qui trouve son acmé dans des conduites d’excès : boulimie, toxicomanie, anorexie, oppression paranoïaque, zapping social, culte de l’instantané, excès scopique ou auditif (Melman : 2005 ; 205)… En effet, la triple énonciation (voix, image, texte) provoque un sentiment d’abondance et de confort. Dans les cas que je soumets ici à l’analyse, elle tend à réduire le désir à un besoin de réconfort et d’énergie.

Les publicitaires, qui achètent aux chaînes de télévision du « temps de cerveau disponible », promeuvent leurs produits en jouant sur l’équation beau=bon. Cette équation est une simplification qui fait du plaisir un édifice sans faille, une plénitude qui rappelle l’attachement toxicomane à un objet réel et non à un plaisir motivé par le manque. Le rapprochement avec les conduites addictives trouve son argument dans une réduction de l’objet du désir à une puissance hypersatisfaisante. La publicité tend à proposer des images qui lissent et unifient le monde en le faisant basculer dans le registre de la sensation excessive, épurée de toute contradiction et de tout manque. Le point de vue de Charles Melman, ancré dans le domaine de la psychopathologie, me semble éclairer cette tendance culturelle. Ainsi, l’auteur propose l’hypothèse psychanalytique suivante : « il s’agit en quelque sorte d’une nouvelle relation à l’objet, qui fait que celui-ci vaut non pas par ce qu’il représente, par ce dont il est le représentant, mais par ce qu’il est. […] Autrement dit, l’objet bascule, il est aujourd’hui présent dans le champ de la réalité » (p. 65, 68). Ainsi, la publicité décrirait un « paradis artificiel » qui donnerait accès à la « vraie nature96 » du plaisir : avaler un bel (bon) objet. Nous trouvons ici une rêverie enfantine, puisque le rapport oral à l’objet est très archaïque d’un point de vue psychique. Le sujet semble ici pouvoir convoquer le souvenir du plaisir perdu de la satisfaction jouissive. Dans la publicité, la barre de céréales se présente donc comme une solution extérieure, objectivée, permettant l’accès à une paix intérieure.

Le sociologue Alain Ehrenberg considère que la drogue et la télévision sont deux objets qui permettent de lire deux dimensions structurantes de l’expérience contemporaine97. La première dimension relève de la « sensation de soi » et la seconde de « l’image de soi ». Concernant l’image de soi, si l’auteur centre son travail sur les reality-shows, il me semble que l’on peut poursuivre ses observations en considérant la publicité comme une insertion de la sensation de soi dans l’image de soi. On se souvient par exemple qu’une publicité pour les yaourts Bio avançait : « ce qui fait du bien à l’intérieur, se voit à l’extérieur ». Ainsi, dans la publicité, la valorisation de sensations de bien-être et de complétude apportées par le produit répond toujours aussi, dans un même mouvement, à l’angoisse contemporaine de se construire une image pour être intégré au tissu social. La publicité renvoie ainsi à deux axes constitutifs du sujet : d’un côté l’identité qui donne des contours distinctifs au sujet, de l’autre la sociabilité qui tisse des ramifications externes. La publicité parle donc du corps dans ce qu’il a de complexe, elle se positionne sur la double relation qui va de soi à soi et de soi aux autres. On peut alors considérer qu’elle propose, notamment dans le registre alimentaire, des images de sensation de soi. Elle met en scène le bien-être, la forme, la santé, la vitalité, la joie, c’est-à-dire des sensations de soi, et les relie avec des images de soi qui expriment l’aisance, la séduction, la maîtrise (de soi et du monde), et l’assurance dans la prise de décision. La synthèse est opérée par la construction d’images qui promettent aux téléspectateurs d’être « bien dans leur peau », « en harmonie » avec eux-mêmes. C'est-à-dire de devenir des personnages non-contradictoires qui ne sont jamais déstabilisés et ne perdent pas (plus) la face. Ni étrangers par rapport à eux-mêmes, ni décalés par rapport aux autres, les personnages publicitaires offrent l’image d’une réconciliation joyeuse (due à la possession d’un objet miraculeux) entre soi et soi et entre soi et le monde.

On notera que les deux publicités décrites s’achèvent sur un slogan qui fait référence au plaisir. La publicité pour les barres de céréales donne ainsi une « représentation épique de l’intime » (Barthes : 1954 ; 79). Ehrenberg, en poursuivant le projet barthien de description mythologique, nous fait comprendre combien la télé-réalité participe à un ethos culturel qui veut que chacun soit l’acteur héroïque de sa propre vie et de son propre bien-être. L’intérêt de l’approche de ce sociologue tient, à mon avis, à ce qu’il ne cherche plus à dénoncer l’abus idéologique qu’opère le mythe bourgeois en transformant l’histoire en nature. Il cherche surtout à poursuivre la réflexion en proposant une « anthropologie critique de la démocratie ». Cette démarche relève d’une recherche inductive portant sur une modalité contemporaine du social, sur une « forme de société » (p. 27). Il ne s’agit donc plus ici de débusquer une idéologie dominatrice et manipulatrice, ou encore le fascisme98, mais de décrire des processus de subjectivation, des rapports à soi et aux autres, ainsi que de poser des questions éthiques et politiques qui demandent d’interroger les liens entre démocratie et république de façon empirique. Si mon approche de la publicité s’appuie sur le concept opératoire de « mythe », tel que Roland Barthes l’a formulé d’un point de vue sémiologique (transformation du signe linguistique en signifiant d’un système second99), et si les réflexions politiques de cet auteur me semblent très fécondes, je considère aussi le mythe en suivant la méthodologie d’Ehrenberg. Dans cette optique, l’analyse des mythologies contemporaines vise à mettre à jour des « tensions qui travaillent massivement l’individualité » (p. 308). Ainsi, il me semble pertinent d’étudier la publicité dans la mesure où elle met en scène des tensions qui, pour se déplacer de plus en plus vers la sphère privée, n’échappent pas à des questions politiques, et, partant, à des problématiques sociologiques. La publicité est à mon avis, comme la drogue ou la télé-réalité, une production culturelle qui permet de questionner « le gouvernement de soi » (p. 18).

Le travail d’Ehrenberg me semble particulièrement intéressant aussi, dans la mesure où il permet un dialogue avec la psychiatrie et la psychanalyse. De façon complémentaire, le travail de Charles Melman, qui est un analyste lacanien, me semble permettre ce même dialogue interdisciplinaire car il prend en considération les dimensions socio-historiques dans lesquelles sont pris ses patients. La principale question politique que posent ces deux auteurs concerne la responsabilité. S’ils ont des approches disciplinaires différentes, ils notent tous deux le déplacement de questions, autrefois assumées dans la sphère publique sous le sceau de la loi ou du bon sens, dans le registre plus individualisé de la négociation et du bricolage intime. Tous deux reconnaissent aussi que la fin du XX° siècle est marquée par l’accroissement de la liberté et de l’égalité, qui ont pour corollaire l’ouverture sur la possibilité de faire des choix personnels. Pour Melman (p. 19), le changement d’économie psychique que vit notre époque serait dû :

‘à un progrès considérable, mais en même temps, comme souvent, porteur sans doute de lourdes menaces. Le progrès considérable, c’est d’avoir effectivement pris la mesure du fait que le ciel est vide, aussi bien de Dieu que d’idéologies, de promesses, de références, de prescriptions et que les individus ont à se déterminer eux-mêmes, singulièrement et collectivement. Les deux derniers siècles ont été ceux des grandes inventions et du repérage des limites : en mathématiques, Hilbert, en logique, Gödel, en politique, Marx, en psychologie Freud et son complexe d’Œdipe. Le siècle qui s’annonce sera celui de leur levée : plus d’impossible. […] L’intervention décisive fut sans aucun doute la maîtrise de la fécondité puis de la reproduction de la vie. Dérobé à Dieu, le pouvoir de création permet désormais de mettre au jour des organismes nouveaux. D’une certaine façon, nous assistons à la fin d’une époque, à une liquidation – en termes analytiques on dirait une liquidation collective du transfert –, ce qui est la source d’une liberté assez remarquable. (p. 19).’Ehrenberg est moins moraliste et pessimiste que Melman, probablement parce que l’analyste doit soigner des souffrances individuelles qui s’expriment dans le cadre d’un cabinet ou d’un service hospitalier. Le sociologue, qui prend pour objet le canal médiatique de la télévision d’une part, et la consommation de drogue dans ses dimensions juridiques et régulatrices de l‘humeur d’autre part, porte un regard critique plus proche de la philosophie politique que de la morale :

‘[…] les exigences d’implication personnelle et de mise en avant de soi se sont à tel point élevées que nous n’arrivons plus à établir le partage entre ce qui relève de la responsabilité personnelle de chacun et ce qui appartient à la responsabilité collective. On peut donc en déduire une dépolitisation de la société : l’individu semble avoir de moins en moins d’attaches collectives, puisqu’il poursuit égoïstement son bien-être dans un ambiance sentimentaliste faite de restos du cœur, de Téléthon et d’actions humanitaires diverses. Cette perspective donne lieu à des jugements de valeur négatifs – l’égoïsme des individus – ou positifs – la fin de la morale du devoir. Dans la version négative, l’individualisme est accusé d’avoir favorisé le déclin de la politique ; dans la version positive, il conduit à postuler l’inutilité de la politique. On peut, au contraire, en déduire une demande de politique à laquelle ledit politique n’arrive plus à répondre parce qu’il ne sait pas la traduire. C’est la position que je défendrai ici. Sa conséquence est le basculement de l’incertitude dans un sentiment d’impuissance qui s’exprime dans le vote protestataire ou dans l’autodévalorisation dépressive. (p. 21).’Dans un article postérieur, l’auteur constate que notre société vit « un déclin de la règle et une montée de la norme » (Ehrenberg : 1996 ; 154). Ce prolongement du processus civilisationnel mis en lumière par Elias sur le plan des mœurs, et par Foucault sur le plan juridique, pose des questions quant à la possibilité de donner une forme à l’articulation entre vie privée et vie publique. Le travail du sociologue cherche à proposer une réflexion qui permette d’éviter la mise en concurrence de ces deux sphères par l’opposition entre libéralisme et républicanisme. Notons enfin que les deux auteurs décèlent, dans cette nouvelle forme de sociabilité et dans cette historicité de l’économie psychique, un risque toujours présent : le recours à l’autoritarisme ou à la politique sécuritaire.

Pour poursuivre l’analyse des deux publicités, notons à quelle condition la nature est présentée comme une ressource permettant de pallier le stress des sujets urbains. Il me semble notable que le spot d’une part, mais aussi le produit en lui-même, dans sa matérialité, ne prêtent pas à confusion : la nature consommée à travers la barre de céréales est bonne car elle est traitée par une technologie industrielle. Elle est prise dans et par un monde de mesure et de maîtrise. Les aspects « pratiques », comme la taille, la forme en bâtonnet, le « sachet fraîcheur », ou encore la consistance (croquante, mais qui ne s’émiette pas), sont autant de caractéristiques qui soulignent que tout a été pensé pour un type de consommation particulière : le grignotage. La technique produit donc non seulement de bons ingrédients, mais aussi une forme qui s’insère pleinement dans un imaginaire de vie contemporaine (sécurité, performance, plaisir).

Il est fréquent que les publicités pour ce type de produits comportent une séquence où l’on voit, comme dans le spot Balisto étudié ici, une barre en cours de fabrication. Plus précisément, la scène montre souvent la phase où la barre est nappée de chocolat fondant. Si l’on considère celui-ci comme symbole du côté plaisir (« gourmand ») du produit (l’aspect nutritif est symbolisé par les céréales), on saisit qu’il est immédiatement lié à une technologie de pointe, puisque le chocolat liquide, comme animé par une force magique, vient enrober l’objet de façon extrêmement efficace. Ainsi, la barre de céréales se pare de ses atours les plus plaisants, sous nos yeux, en un tour de magie que seule la technologie industrielle, rapide et efficace, peut accomplir. La dimension techniciste sera par ailleurs soulignée pour les barres de céréales qui mettent en avant des informations nutritionnelles. Les commentaires diététiques participent en effet d’un monde où la matière est connue dans son intimité. L’affichage de ses propriétés et de leurs effets sur le corps humain est donné comme l’indice d’une maîtrise de la nature de l’objet et comme preuve de sa bonté. Au final, le mythe urbain de la bonne nature renvoie à un double discours : d’un côté, un imaginaire qui associe nature et paradis en rêvant d’un état océanique, de l’autre, une identification de la nature à une matière première qui ne peut entrer dans le corps humain qu’après une opération magico-technique socialisante et purificatrice. En ce sens la technique ne transforme pas la nature, elle la fait advenir. Ici, le naturel, et plus encore la bonne nature, sont devenus des produits technologiques. Tout comme l’équipement mène à la sauvagerie, l’industrie permet les retrouvailles avec la nature parfaite du jardin d’Eden.

Jusqu’ici, nous sommes restés sur la dimension discursive de la publicité des barres de céréales. Je me suis attaché à décrypter un texte qui touche à « l’imagination collective » (Ehrenberg : 1995, 308), à l’articulation entre un message publicitaire et une tendance culturelle. Le recours aux analystes de cette tendance ont permis d’éclairer les conditions de réception du message. Il faut à présent considérer l’objet tel qu’il est pratiquement utilisé. Car la barre de céréale se prend en main. Le randonneur qui la cherche à tâtons dans une poche de son sac à dos la reconnaît du bout des doigts au milieu d’autres objets. Il peut même reconnaître le bruit de l’emballage si l’un de ses compagnons de marche vient à le manipuler dans son dos. Les emballages ont une texture différente d’une marque à l’autre. Il est possible de faire la différence entre un papier protégeant un Balisto (plus doux) et un papier protégeant un Mars (plus rigide). De même, la longueur, la largeur, l’épaisseur, les petits reliefs de surface et la densité varient d’une marque à l’autre. Ce sont des critères distinctifs qui sont reconnaissables. Quiconque a déjà répondu, dans la rue, à une enquête sur des produits alimentaires, sait que tout est étudié avec minutie (à défaut de désir) afin de donner au produit une identité reconnaissable au sein d’une même famille de produits. Dans ces enquêtes, non seulement la forme, mais encore la couleur extérieure, la couleur de chaque ingrédient ou la texture des différentes couches, sont soumises à une évaluation, non pas gustative mais esthétique, qui voudrait réduire tous les sens à la vue. Cette logique, dont nous allons bientôt voir comment elle peut être trouée par l’expérience, cherche à faire de l’œil l’organe qui commande aux autres sens ce qu’ils doivent percevoir. Il est frappant qu’au cours des enquêtes où l’interviewé mange le produit, il peut arriver qu’aucune question ne mobilise des adjectifs usuels relatifs au goût de l’aliment. On demandera plutôt si le goût est tonic, sexy, inventif, amical, si les couleurs sont attrayantes ou non…

Pratiquement, les consommateurs sauront manipuler l’objet. Ici, il me semble que technique du corps et image de soi se recoupent encore. Manger une barre de céréales est redevable d’une « manière de table ». Il en va de cet acte de nutrition comme de tous les autres : il est empreint de codes esthétiques. Si les interdits ou les manquements à l’étiquette sont ici peu probables, car nous sommes en présence d’une forme d’alimentation minimaliste, d’un rituel sans apparat ni risques majeurs de perdre la face, il n’en demeure pas moins que tel randonneur qui dévore à pleine bouche sa barre chocolatée, ou tel autre, qui la tient en levant le petit doigt et la termine en frottant délicatement l’une contre l’autre l’extrémité de ses phalanges pour épousseter d’infimes miettes qui auraient pu s’y coller, n’ont pas le même style. Ces deux façons de faire correspondent à des mises en scène de soi différentes. L’une renverra plutôt à une figure sportive et conquérante, l’autre à une délectation délicate dénotant une attitude sensible, rendue possible par une pause dans l’effort physique. Les deux personnes auxquelles je pense en dressant ces portraits ont eu des attitudes fort distinctes. L’une était restée debout et parlait en mâchant dynamiquement, l’autre s’était assise sur un rocher, à l’écart du groupe, et mangeait lentement en contemplant le paysage. Il n’est pas question ici de faire une typologie des différentes personnalités, car un même individu, en fonction de son humeur et des circonstances, pourra adopter telle ou telle de ces mises en scène de soi.

La barre de céréales a aussi un goût, une texture, une densité… et une durée. En mettant ce produit en bouche, le mangeur met souvent en action une véritable micro-économie du plaisir gustatif. Procédera-t-il par petites bouchées ? Alternera-t-il franches morsures et petits « crocs » ? Engouffrera-t-il la barre en une seule fois dans sa bouche ? Les possibilités sont multiples. J’ai rencontré un randonneur qui disait aimer décrocher à la main les noisettes d’une barre de Mars. Par contre, sa compagne détachait des morceaux à la main et les laissait fondre dans sa bouche jusqu’à ce qu’il ne reste plus que les noisettes, qu’elle aimait croquer en dernier. Chacun personnalise donc ce moment de plaisir en adoptant une micro-technique propre, qui permet « une subjectivation par la matière ». On peut noter que ces produits, souvent extrêmement sucrés, relèvent généralement du registre de l’excès et de la saturation gustative.

Ces sensations gustatives peuvent laisser un souvenir qui associera pour longtemps une denrée, une marque et un goût à l’expérience vécue. Lors du retour, la rencontre avec une barre de céréales, un sachet de purée en poudre, ou l’odeur d’une crème solaire, évoquera l’aventure vécue sur le sentier de randonnée. Ainsi, dans une manifestation à Lyon, je discutai avec une personne qui avait « fait » le GR20. Je lui tendis un biscuit chocolaté que je venais d’acheter. Elle me fit une remarque : « ça fait bizarre de manger ça ici, pour moi les BN, c’est le GR, on en mangeait à la pause. On s’arrêtait et on distribuait les miettes entre nous. C’était bon ! ». Elle nota aussi qu’elle avait gardé un souvenir embelli de ces biscuits, car, dans un contexte différent, alors qu’ils n’étaient pas réduits en miettes par le transport dans le sac à dos, elle ne retrouvait pas la même sensation.

Le mythe urbain, que nous avons parcouru en prenant pour objet la publicité, a des points de contacts avec la réalité vécue. Ils se situent au niveau des sensations éprouvées lors de l’expérience. En effet, l’acte d’alimentation est un acte sensoriel qui mobilise une micro-économie du plaisir individuel. Ce plaisir donne à chacun une sensation de soi, qui renvoie à une sensation de se faire du bien et de se régénérer. Le plaisir est ici mêlé à la reconstitution des forces, à l’assimilation de l’énergie nécessaire à l’accomplissement de l’effort sportif. Lors de la pause-repas ou durant un petit grignotage, les randonneurs disent souvent, en se relevant et en s’étirant : « ça fait du bien ! ». Cette expression est à entendre à la fois comme une déclaration de plaisir et comme le constat physique d’une force recouvrée. Si l’étude de cette dimension relève d’autres disciplines, il me semble important de noter que l’approche mythologique ne doit pas oublier la dimension biologique de l’expérience d’alimentation, car les aliments qui remplissent la panse ont un effet physique réel. Cette dimension est articulée au mythe, c’est-à-dire au langage, mais l’expérience n’est pas exclusivement langagière.

Par ailleurs, il me semble important de remarquer que l’adhésion au mythe n’est pas complète. Nous avons en effet vu que certains randonneurs tempèrent ce que le mythe voudrait leur faire sentir : après quelques jours de plats lyophilisés, ils sont en carence du sentiment de satiété et de plaisir gustatif. Malgré l’esthétique publicitaire du bonheur100, malgré la photo alléchante sur l’emballage, malgré la valorisation culturelle de la technique, et malgré l’envie de vivre le mythe, quelque chose de cette promesse contemporaine n’arrive pas et fait défaut. Ce manque provient certainement de l’expérimentation d’un décalage entre l’alimentation ordinaire et celle qui est choisie pour vivre l’aventure du rituel excursif. La pleine adhésion à la nourriture mythique ne fait pas long feu car l’expérience présente vient à être troublée par la résurgence d’un « acquis originaire » (Merleau-Ponty : 1945, 261), qui marque l’alimentation ordinaire. L’écart entre les habitudes gustatives et la situation présente est relevé et jugé (comme une simplification, une perte, un ensauvagement). Si, dans les premiers temps, la sensation physique pose une « question mal formulée » (p. 259) qui ne reçoit pas de réponse claire quant au jugement de l’écart gustatif, la réponse donne petit à petit sens à ce manque. Le sujet fait l’expérience de l’écart par l’engagement du corps percevant dans la pratique. Il défait le mythe en revisitant un passé gustatif qui reconnecte l’expérience au monde, alors que le mythe tend à proposer un monde en soi. C’est-à-dire que le corps percevant a une forte capacité de résistance, du fait de son historicité. Le produit a beau se présenter, photo à l’appui, avec les atours du « délicieux », le corps sentant ne se plie pas docilement à la tentative d’imposition que recherche le mythe sur les significations et les sensations vécues. Le rituel excursif n’est pas en adéquation parfaite avec les bribes de mythes urbains qui le motivent, car le corps résiste. Il est le lieu de cette disjonction.

Nous trouvons, ici le mécanisme par lequel la perception du message publicitaire peut être trouée et critiquée. Car si, comme nous l’avons vu, ce message se présente sous le signe de la saturation et de l’excès, et peut tenter une imposition totalitaire en jouant avec des sentiments primaires (la jouissance), ou en naturalisant et en innocentant le social (pseudo-physis), le corps qui expérimente le produit soumet celui-ci à la comparaison et à l’évaluation. Ce faisant, il s’expose à la déception. Ce sentiment peut alors devenir le point de départ d’une véritable connaissance pratique. On constate en effet que parmi les randonneurs plus chevronnés, peu utilisent comme tels les produits dont la publicité vante les mérites. Ils apportent des touches personnelles qui leur permettent d’adapter le produit à la réalité telle qu’ils l’expérimentent.