2. Stigmatiser

La construction d’un discours anthropologique nécessite cette mise à distance de l’objet de la recherche sans laquelle on ne saurait prétendre tenir des propos scientifiques. Mais l’anthropologie est un discours de l’homme sur l’homme. Cette communauté de nature de l’objet d’étude et de celui qui l’étudie semble abolir la distance nécessaire à l’objectivité, d’où le nécessaire recours à la stigmatisation, ainsi que nous l’allons démontrer. L’altérité, qui est l’objet d’étude de l’anthropologie, est une différence flétrie : le processus de stigmatisation est donc au cœur de sa constitution. Mais il faut d’abord revenir sur la définition des termes en question, et notamment sur la notion de « stigmate », dont l’usage aujourd’hui très courant conduit parfois à dégrader le sens. Les Grecs, qui inventent le mot, désignent ainsi « les marques corporelles destinées à exposer ce qu’avait d’inhabituel et de détestable le statut moral de la personne ainsi signalée »2412. Ce sont alors des marques gravées au fer rouge ou au couteau, proclamant que celui qui en est porteur est un esclave, un criminel ou un traître, bref, un individu frappé d’infamie, rituellement impur, et à éviter, surtout dans les lieux publics. Par la suite, le christianisme amende cette signification initiale et le stigmate devient d’une part la marque laissée sur le corps par la grâce divine, et d’autre part une « allusion médicale à l’allusion religieuse, se rapport[ant] aux signes corporels d’un désordre physique »2413. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette notion appartient plus particulièrement à la neuropathologie, à laquelle l’anthropologie l’emprunte d’ailleurs si l’on en croit Jules Dallemagne, et notamment à Charcot qui oppose les stigmates aux accidents de l’hystérie. Dallemagne développe plus particulièrement cette distinction pour le cas spécifique de l’anthropologie criminelle :

‘« En anthropologie criminelle, le crime c’est l’accident, et les caractères distinctifs individuels ou spécifiques relevés sur les criminels constituent les stigmates. […] Les stigmates de la criminalité représentent donc des attributs collectifs dont la fréquence et la régularité constituent pour le criminel une sorte d’état civil, de marque originelle et spécifique »2414.’Le stigmate est donc une marque corporelle signifiante : voilà ce qui semble être sa caractéristique essentielle dans quelque contexte qu’on utilise le terme. Dans le cadre intellectuel de la seconde moitié du XIXe siècle, alors que les principes de la physiognomonie font toujours recette, on ne peut qu’admettre l’existence de telles marques. Cette étude du tempérament et du caractère d’une personne à partir de la forme, des traits et des expressions du visage repose en effet sur la conviction de l’harmonie de la nature : tous les éléments sont reliés par un réseau de correspondances, il existe donc de secrètes connivences entre l’aspect physique d’un individu et ses qualités morales. Quant au processus de stigmatisation, il a fait l’objet d’une théorisation sociologique cohérente sous la plume d’Erving Goffman qui en fait un mécanisme social avant tout relationnel : le stigmate n’est ni une donnée, ni un fait en lui-même. Il n’existe que par et dans le regard porté sur certaines caractéristiques de l’individu : c’est ce regard qui le fabrique véritablement. L’individu qui en est frappé ne tombe pas sous le coup de l’ostracisme de ses pairs, mais bien d’un processus élaboré depuis l’extérieur et qui n’est donc ni intemporel ni décontextualisé puisque fondamentalement social. Dans le cadre d’un fonctionnement routinier des rapports sociaux, l’observateur recourt à des cadres préétablis pour appréhender ses semblables. Ainsi, quand un individu se présente à lui, il dispose de ces cadres qui lui permettent de le classer dans telle catégorie ou dans telle autre, d’en déduire les attributs qui le caractérise – ce sont ceux du groupe auquel il le considère appartenir –, et de définir sur cette base l’attitude qu’il doit adopter à son égard. « Nous appuyant sur ces anticipations, nous les transformons en attentes normatives, en exigences présentées de bon droit »2415. Ces préalables ne sont habituellement pas requis consciemment, à moins que leur satisfaction ne soit activement mise en question. Ce n’est que dans ce dernier cas que nous nous apercevons que nous n’avons, en fait, pas cessé de poser certaines hypothèses quant à ce que devrait être l’individu qui nous fait face. Ces exigences sont donc « en puissance », et l’identité sociale ainsi imposée à l’individu observé est « virtuelle ». Elle peut différer de son identité sociale réelle, laquelle constitue la catégorie et les attributs dont on pourrait prouver qu’il les possède en fait. Et c’est de cette tension entre « identité sociale réelle » et « identité sociale virtuelle » que naît le stigmate. Voilà pour les aspects théoriques préliminaires. La stigmatisation est donc un processus social complexe impliquant plusieurs autres concepts : l’étiquetage social et la discrimination qui en découle, la définition de la déviance et, conséquemment, une normalisation des corps et des comportements. Mais quels usages peut-on en faire dans le cadre de l’analyse du discours anthropologique de la seconde moitié du XIXe siècle ?

La catégorisation, opération qui consiste simultanément à séparer les divers éléments soumis à l’observation et à les ordonner selon des catégories préétablies, est au fondement de tout discours anthropologique. « Nous n’arrivons à comprendre qu’à force de subdiviser »2416 confesse Jules Dallemagne. Selon lui, c’est d’ailleurs du fait de l’indifférence des premiers chercheurs à l’endroit de la distinction des diverses espèces de délinquants que les résultats obtenus alors par l’anthropologie criminelle paraissaient contestables.

‘« L’anthropologie criminelle comme la science pénale ne voyait que le crime, et le considérait comme un élément de classification unique et indivisible » 2417. ’Le manque de précision de cette classification par trop schématique lui interdisait d’obtenir des résultats vraiment satisfaisants. C’est strictement le même reproche qui est fait à un certain nombre d’études portant sur la dégénérescence, thème dont on connaît le succès2418 persistant tout au long du siècle :

‘« Une cause d’erreur [majeure] est due à l’absence de limites nettes entre l’état normal et l’anomalie. C’est pour n’avoir pas étudié un nombre suffisant de sujets normaux et n’avoir pas tenu compte assez des variations ethniques que certains auteurs […] ont regardé comme étant des tares dégénératives des caractères anatomiques particuliers mais normaux, des troubles fonctionnels ou psychique que rien n’autorise à classer comme pathologique »2419 . ’

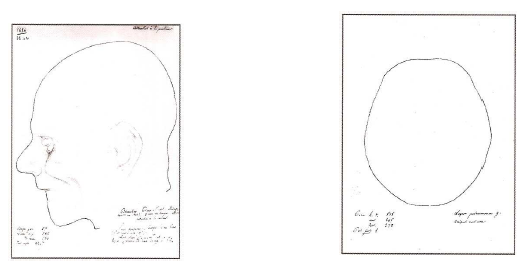

Pour mener son étude à bien, l’anthropologue a donc besoin de ces cadres préalables, de catégories dans lesquelles répartir les individus qu’il se met en devoir d’étudier, et la définition de ces cadres ne tolère pas le flou. On a présenté l’ensemble des outils et techniques à sa disposition pour les élaborer, depuis la collection craniologique jusqu’à l’arsenal de mesures sophistiquées de l’anthropométrie et à la statistique. Cette première étape du travail permet au savant de définir les traits caractéristiques d’une population, dont les planches anthropométriques élaborées par Alphonse Bertillon sont emblématiques [Fig.45]. Ce faisant, il trace en fait les contours de ce qu’Erving Goffman appelle l’ « identité sociale virtuelle » de ses représentants, à savoir une identité dont il suppose qu’elle est la leur en se fondant sur leur apparence.

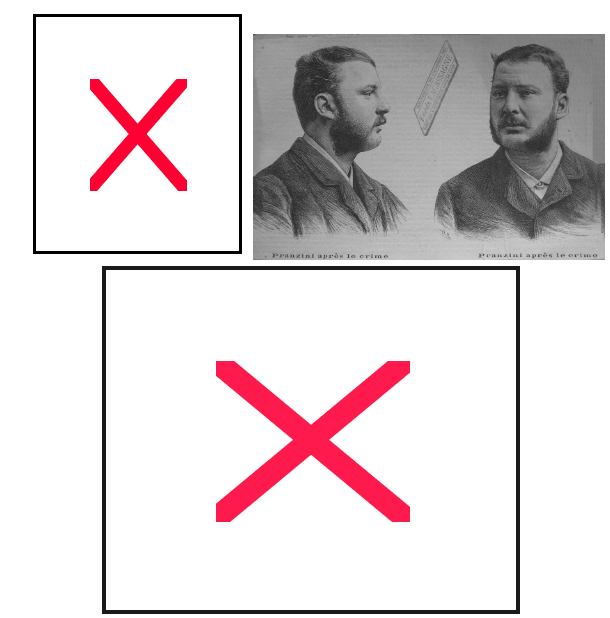

Le discours anthropologique tel qu’il s’élabore en cette seconde moitié de XIXe siècle se fonde en effet principalement2421 sur l’observation des corps des sujets : la « mine », l’apparence, sont toujours des éléments essentiels dans la perception de l’autre, dans le cadre de l’identification des criminels par exemple2422, et l’on redouble les efforts pour définir des critères précis permettant de classer les individus. L’importante collection de portraits de criminels réunie par Alexandre Lacassagne le souligne : coupures de presse ou photographies anthropométriques, il conserve ainsi des portraits d’anarchistes (Auguste Vaillant [Fig.46-1], Maziotti [Fig.46-2], Kropotkine ou Ravachol) ou de meurtriers : Anastay, l’assassin de la baronne Dellard en décembre 1891 ; Troppmann qui massacre la famille Kinck en 1870 [Fig.47]; ou encore Pranzini, auteur du triple assassinat de la rue Montaigne, dont les journaux publient le portrait avant et après le crime, comme si la physionomie de l’homme devait porter la marque de son acte odieux [Fig.48].

C’est dans la même veine que s’inscrit la collecte de moulages en plâtre réalisés à partir de la tête des principaux décapités de Paris ou de Lyon. De même, les documents criminologiques et anthropométriques réalisés d’après les crânes conservés au Musée de l’École de Médecine navale, dessins à l’encre et à la mine de plomb réalisés post-mortem sur des condamnés dans les années 1840 au bagne de Brest : cet ensemble de plus de 200 planches [Fig.49], accompagnée chacune d’une courte description physique les condamnés, veut mettre en relation le crime commis et la personnalité du sujet avec els données morphologiques du visage et du crâne. La collection, classée par catégorie de crime, depuis l’assassinat jusqu’aux viols en passant par les « coups et blessures », la « bigamie » ou les « banqueroutes et incendiaires », véritable catalogue des types criminels, est offerte à Lacassagne par le docteur Armand Corr, professeur à l’École de Médecine de marine de Brest.

Pierre-Philippe Beaulieu, Seine. Mort en 1845, 6 ans de bagne pour attentat à la pudeur.

C’est donc bien une « identité sociale virtuelle » des sujets soumis à leur observation que les anthropologues du temps s’attachent à élaborer. Comment s’y prennent-ils ? La nosologie de l’altérité en cours d’élaboration repose sur le principe de la sériation. La constitution systématique de séries, séries de mesures, séries de photographies, séries de tatouages permet de déduire une moyenne, un « type » disait-on pour les peuples colonisés comme pour les délinquants : « L’Anthropologie [cherche] ses points de comparaison et les éléments de ses formules dans l’établissement des bases moyennes »2423. Il s’agit de mener à bien « l’étude des caractères collectifs d’une série d’êtres unis par un lien commun, par une étiquette générique »2424 qui leur est attribuée de l’extérieur. Sur cette base, on peut se forger une connaissance pointue desdites populations, et élaborer leur « identité sociale virtuelle » telle qu’on l’a définie avec Goffman, une identité dont le détenteur du savoir suppose qu’elle est celle de l’individu en se basant sur son apparence. Ainsi, lorsqu’il recherche les stigmates de la criminalité, le docteur Jules Dallemagne précise qu’il s’agit de « l’ensemble des caractères recueillis au cours de l’étude anthropologique de la collectivité des délinquants »2425, lesquels ne sont initialement pas connotés négativement :

‘« il ne s’agit point par cette manière de grouper les faits, d’affirmer a priori leur signification théorique et, moins encore, de les élever dès le début à la hauteur d’éléments diagnostics »2426. ’N’empêche, la démarche fondatrice de l’anthropologie consiste bien à rechercher, au sein d’une population dont on définit au préalable les contours, les éléments récurrents susceptibles de la caractériser. Cette procédure permet d’abord d’identifier les individus soumis à l’observation, puisque littéralement « identifier » c’est « considérer comme identique », c’est-à-dire comme assimilable à un groupe. Pour donner une identité à un élément, objet ou individu, anonyme, on peut ainsi procéder par comparaison des caractéristiques de l’anonyme avec celles des différents groupes préalablement constitués, d’où l’intérêt de la collection. Car collectionner, ce n’est pas seulement s’inscrire dans une démarche taxinomique pour elle-même, résultat monstrueux d’une vaine frénésie classificatoire, mais bien se livrer à une recherche ontologique sur l’Autre. Collectionner c’est moins réunir, assembler, accumuler des objets que choisir systématiquement dans une intention particulière. Et cette intention, la finalité de la collection, c’est celle qui est au cœur de la discipline anthropologique même, la description de groupes humains par leurs points communs. Ainsi, « l’anthropologie criminelle [par exemple] suppose les criminels réunis par une série de caractères collectifs et distinctifs »2427. On tente alors d’élaborer une sémiologie des corps déviants.

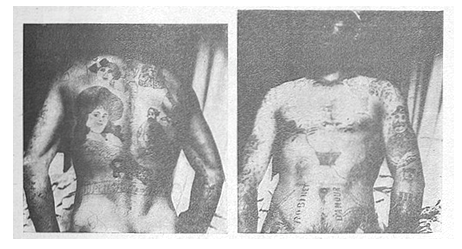

C’est le but initial de la collection de tatouages2428 réunie par Alexandre Lacassagne lors de ses séjours en Algérie, et notamment de son « album de plus de deux mille tatouages relevés au deuxième bataillon d’Afrique »2429. Le tatouage est alors clairement identifié comme une pratique barbare : « il est notable que les sauvages ont la passion de l’ornementation », précise Lacassagne, citant Darwin et assimilant ainsi les militaires tatoués sur lesquels il travaille aux peuplades primitives des lointaines colonies, ce qui lui permet d’appliquer aux premiers, comme à ces dernières, les méthodes de l’anthropologie alors en cours de théorisation2430. Ce sont les marginaux qui se font tatouer, et même les plus marginaux des membres de ces groupes déjà en marge que sont les marins ou les soldats : « Tout le monde sait que les soldats détenus sont plus tatoués que les autres militaires. Ce serait huit fois plus, d’après Lombroso »2431. Mieux, le docteur Boigey précise que « un tatouage reflète presque toujours une disposition d’esprit ou une tendance particulière ; il dénote dans tous les cas un état mental spécial »2432. À ce titre, c’est à un véritable « dépistage » qui prétend se livrer puisque, « s’il est vrai que certains sujets […] s’adonnent au tatouage par curiosité ou par désœuvrement, les autres se font tatouer pour exprimer les idées dominantes, souvent les idées fixes qui les hantent », ce qui en fait de « vrais dégénérés, […] le groupe le plus intéressant pour le médecin »2433. Considérant que les tatouages sont le reflet exact de l’état psychique des tatoués, il prétend ainsi lire en eux à livre ouvert une fous « ces dessins [qui] représentent des hiéroglyphes, déchiffrés »2434 [Fig.50].

Sur le dos, au niveau de la région scapulaire gauche, un matelot, quelques fleurs, une figure d’espagnole. Sur la ligne médiane, une femme nue dont le sexe est voilé fait un pied de nez à sa voisine l’espagnole. Il s’agit de deux rivales qui se disputèrent les faveurs du tatoué. Sur la région scapulaire droite, un mousquetaire qui est un signe de reconnaissance pour les affiliés d’une association secrète.

Sur la région thoracique gauche, une femme décolletée ayant une attitude nonchalante, coiffée d’un chapeau et dotée d’une opulente chevelure, figurine indiquant un homosexuel passif (on trouve une figure presque semblable et de même signification sur la fesse gauche). En face, le portrait du bandit corse Bellacoscia. Un poignard dont on ne voit que le manche est enfoncé jusqu’à la garde dans la poitrine au niveau de la 8e côte. Au-dessous, un tigre prêt à bondir, représentation symbolique du tatoué. Sous le tigre, une large banderole entourant le corps au niveau de la ceinture, sur laquelle on peut lire : « La raison du plus fort est toujours la meilleure ».

Sur la partie antérieure du tronc, une guirlande de fleurs orne les deux régions claviculaires. Sur la région sternale, un aigle aux ailes déployées porte un écusson avec la lettre « N », encadré par deux branches de laurier. Au-dessus on lit « Vive l’aigle ! ». Ce tatouage révèle un corse resté fidèle à l’idée napoléonienne. Sur le pectoral droit, un matelot ; sur le gauche, une tête de femme ; au creux épigastrique, un lion supportant un panier duquel s’échappent des fleurs, représentation fréquente chez les tatoués ayant effectué un long séjour en Afrique. De chaque côté de l’ombilic, surplombant le pubis, l’inscription « Robinet d’amour ».

Les deux bras sont abondamment tatoués. Le bras droit est constellé d’étoiles et de fleurs. L’avant-bras supporte des fleurs et une figure dont le front est orné de deux cornes, un « pauvre cocu » aux dires du tatoué. Sur la région deltoïdienne gauche, un trèfle, signe de reconnaissance pour les affiliés d’une bande. La face antérieure du bras constellé d’étoiles porte la figure d’un sergent de ville surmontant l’inscription : Mort aux flics. La face postérieure est ornée d’un porc campé sur ses pattes de derrière et portant une robe. Sur l’avant-bras gauche, un gentleman en chapeau haut de forme, le portrait du commissaire de Toulon selon les déclarations du patient. Sur la face postérieure de l’avant-bras, les deux inscriptions suivants : Pas de pet (danger) et La mort ou la vengeance.

On n’a relevé ici en légende qu’une partie de la longue description qui accompagne la photographie présentée, ce qui permet d’apprécier l’importance des observations réalisées ainsi sur le vif par les médecins anthropologues qui partagent le goût de Lacassagne pour les tatouages. Arrêtons-nous un instant sur les conclusions que le docteur Boigey en tire. D’abord, il ne doute pas de la pertinence de ce patient déchiffrage : « l’ensemble de ces tatouages nous donne des renseignements précis sur la mentalité de S. »2435 indique-t-il. Ensuite, il précise, lapidaire et sans autre forme de procès :

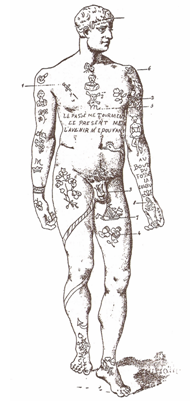

‘« Il s’agit d’un homme essentiellement dangereux et vindicatif, dépourvu de scrupules et de sens moral, […] le type du criminel dont toute la vie se passera en une longue suite d’attentat »2436.’Le relevé de ces « cicatrices parlantes » ainsi que les désigne Alexandre Lacassagne, préférant cette expression imagée à celle de « stigmate » qui en est pourtant strictement synonyme, permet de faire parler les corps, à défaut de pouvoir se fier à la parole des tatouée. Le tatouage est considéré comme une pratique de sauvages : la technique en est empruntée à des « primitifs », les tatoués occidentaux sont des marginaux, presque exclusivement des hommes, et des plus durs, des plus résistants à la douleur, de ceux dont l’analgésie congénitale ou supposée telle est signe d’une insensibilité plus générale, tant physique que morale. C’est un art voyou, apprécié par tous les asociaux et les indisciplinés ; un acte impulsif, conçu à la manière d’une bravade ou d’une fanfaronnade, le fruit d’esprits qu’on pense dérangés, pervers ou anormaux ; une manière radicale de se démarquer, de choisir le camp des mécréants en adoptant des codes corporels en rupture, une pratique typique des peuples primitifs et des « classes dangereuses », qui signale une déviance, une marginalité inquiétante, et dénote un retard d’évolution ou une carence psychosociale. D’où l’intérêt de cartographier avec soin les corps de tels individus [Fig.51], d’en apprendre l’alphabet, et d’en déchiffrer les palimpsestes qui, pour anecdotiques qu’ils puissent paraître, sont en réalité profondément révélateurs.

Giac... Francesco, de Vercelli, âgé de 44 ans, voleur, expulsé de France après avoir été saltimbanque et soldat dans la légion étrangère. On relève parmi ses tatouages :

- Sur son bras droit, les initiales de son nom et celui de sa maîtresse , un sauvage, souvenir de son séjour en Afrique, 2 colombes, emblème de l’amour pur, une sirène, une femme vêtue en saltimbanque avec une colombe dans la main droite, souvenir de sa troisième maîtresse, les insignes de son métier de forgeron, un tabernacle ;

- Sur son bras gauche, 2 lutteurs, souvenir de l’époque où il était saltimbanque, la tête d’un zouave, souvenir de la légion.

Pourtant, Leppmann conclut son étude en soulignant que « l’acte du tatouage en lui-même ne permet pas de conclure à une catégorie spéciale d’hommes qui se distingueraient psychiquement et corporellement des autres hommes »2437. Et voilà que le doute s’installe : le tatoué ne serait donc pas véritablement un de ces spécimens représentatifs d’une irréductible altérité.

Dans le même temps, on commence à douter des apparences, à constater des écarts entre ce à quoi on s’attendait et ce qui est, comme dans le cas des hermaphrodites, des morts ou des fous entre autres. Parce que l’ « identité sociale personnelle » – basée sur des éléments de statut et de caractère – des individus ainsi observés entre en dissonance avec leur « identité sociale virtuelle », parce que le sujet ne correspond pas à l’idée, pourtant particulièrement précise, que l’on se fait de lui, il se trouve stigmatisé. C’est un tel doute qui est à l’œuvre dans l’école de criminologie dont on fait de Lacassagne l’initiateur : cette école lyonnaise dite « du milieu ». La récusation de l’existence d’un « type criminel anatomiquement caractérisé »2438 constitue une mise en cause majeure de l’école lombrosienne. Jules Dallemagne l’affirme pourtant sans ambiguïté :

‘« Le type criminel anatomiquement caractérisé n’existe pas. Ni le poids, ni le volume du crâne, ni ses altérations et ses anomalies, ni le cerveau dans sa forme ou ses particularités lésionnelles, ni la face, ni les organes des sens, ni les téguments, la taille, les membres ou le poids ne nous fournissent des éléments suffisamment concordants pour autoriser la dénomination de type criminel. Et s’il ne s’agit que de moyennes, de tendances, d’approximation, la notion du type s’évanouit. Enfin, si, au lieu d’un type, on substitue une série de types, la question se déplace et reste tout aussi contestable dans ses solutions partielles que dans son acception générale. Anatomiquement donc la gestion du type criminel ou des types de criminels semble résolue par la négative »2439.’S’il paraît évident aux yeux de nos crimino-anthropologues que les criminels présentent davantage d’anomalies que les normaux, ils refusent désormais de se fier à ce seul constat, car « l’anatomie du criminel n’intervient que pour une part dans la formule intégrale qu’il comporte en sa qualité d’être vivant au sein de la collectivité humaine. Cette formule doit être complétée par l’adjonction de ses caractères biologiques et sociologiques »2440. N’est-il pas vrai que « les stigmates dont il a été question sont probablement très répandus. Næcke a en effet pu affirmer que l’abondance et la fréquence des tares est étaient telles que 3 % seulement des femmes normales examinées par lui n’en présentaient point »2441. En conséquence, il paraît impossible de conclure à l’identité délinquante d’un individu sur cette seule base. Dans une note manuscrite, Alexandre Lacassagne déclare fermement :

‘« Je récuse aujourd’hui les théories lombrosiennes. Elles ont été réduites à très mince valeur par les arguments de l’école anthropologique de Paris et surtout par les critiques de M. Manouvrier »2442. ’Le criminel, le fou, le malade, l’hermaphrodite, le dégénéré… tous ces individus qui dérogent à la norme en portent la marque physique, mais les anthropologues du temps ne parviennent pas à dépasser ce consensus de base : dès lors qu’il s’agit d’apprécier la valeur et l’origine des stigmates, ou de les étudier en eux-mêmes et dans leur rapport avec le crime pour en déduire une éventuelle valeur caractéristique du criminel, les divergences interdisent toute conclusion unanime.

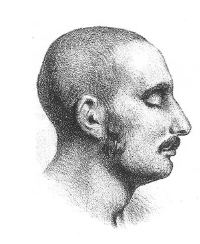

‘« Il résulte de ce qui précède que, ni les médecins ni les anthropologistes [sic.] ne sont parvenus à distinguer catégoriquement par ses caractères objectifs facilement reconnaissables le criminel, soit de l’homme sain, soit de l’aliéné »2443.’L’angoisse de l’indifférenciation ressurgit : on peut être un criminel et ne pas en avoir l’air, ou avoir la mine patibulaire… en toute honnêteté. Le cas de Lacenaire (1803-1836)2444, même s’il est un peu antérieur à notre période, est emblématique de cette difficulté à distinguer l’assassin de l’honnête homme en se fiant uniquement aux apparences [Fig.52]. Du reste, en dépit de sa relative ancienneté, c’est toujours une référence : Lacassagne possède ses écrits2445 et un certain nombre de documents2446 à son sujet, y compris des fictions révélatrices de la popularité du personnage2447, et il a écrit sur son cas2448. Il est beau, élégant, intelligent et instruit, ayant mené des études classiques jusqu’en classe de rhétorique chez les Jésuites du petit séminaire d’Alix, près de Lyon.

‘« Lacenaire a trente-cinq ans. Sa taille est ordinaire ; son tempérament bilio-sanguin, sa constitution robuste ; son teint brun et coloré ; ses cheveux sont généralement d’un noir foncé, mais ils commencent à grisonner et à devenir rares dans certains points. Son col est gros, court et vigoureux ; les artères y battent avec force ; sa tête est volumineuse ; son front est large et bien développé. Il y a prédominance manifeste des parties cérébrales destinées à l’intelligence sur celles qui sont affectées à al production des facultés instinctives et des appétits brutaux. Ses traits sont beaux et réguliers, sa santé est bonne ; son sommeil toujours calme et profond ». ’Ce « portrait anatomique » publié par Le Constitutionnel le 14 novembre 18352449 est bien celui d’un homme en pleine santé, un esprit sain dans un corps sain. L’avocat général le dit sans vanité. Selon le chef de la Sûreté, il est sincère et même loyal. Bref, il ne présente aucun de ces traits caractéristiques qu’on s’attend à découvrir chez un assassin, au surplus récidiviste. C’est bien la raison pour laquelle Lacenaire est monstrueux, car « l’identification monstrueuse sonne comme un aveu d’impuissance : qu’est-ce que le monstre, sinon précisément cet être qui, par sa singularité, défie l’identification »2450, ébranlant les certitudes taxinomiques ?

On comprend mieux la distance que Lacassagne prend par rapport aux théories de Lombroso et à ce qui apparaît comme un étiquetage abusif :

‘« Ce type [anatomique du criminel], le maître le découvre partout, à tort et à travers, sur les protagonistes quelconques qu’on lui présente, avec l’étiquette d’une individualité mise, avec ou sans raison, dans une classe spéciale, hors de classe plutôt, monde de la prostitution, du vagabondage, du vol, du monstre, etc »2451.’Mais en dépit de cette mise en doute de la valeur caractéristique d’un certain nombre de signes, les anthropologues ne changent pas de méthode : ils ne cessent pas de chercher des stigmates chez leurs objets d’étude, Lacassagne le premier d’ailleurs qui affirme, concernant Lacenaire, qu’il s’agit d’un « occipito-pariétal » présentant des « lésions assez caractéristiques d’ostéite et de méningite », doté d’ « arcades sourcilières qui ne sont plus de notre temps » et dont la région pariétale du cerveau est « semblable à celle de la caverne de l’Homme mort »2452. Au contraire, ils en cherchent de nouveau. La valeur des stigmates anatomiques paraît douteuse ? On y ajoute alors des stigmates sociologiques qui doivent permettre d’affiner le diagnostic. « Le crime, ainsi qu’on l’admet généralement aujourd’hui, est un fait à la fois d’ordre biologique et d’ordre sociologique »2453. Il paraît donc parfaitement logique que l’anthropologie criminelle puise à ces deux sources pour en identifier les protagonistes. Fondamentalement, la démarche initiée par Lacassagne, à la suite de celle de Lombroso, ne la conteste pas radicalement : elle repose sur le même principe, à savoir la recherche de signes visibles et révélateurs, susceptibles de permettre l’identification des criminels. En revanche, pour les membres de l’école du légiste lyonnais, ces signes sont plus divers, leur interprétation plus complexe, leur éventuelle coexistence problématique.

L’altérité est donc bien toujours au fondement de tout discours anthropologique, et ce quelle que soit l’école dont on se réclame : sans différences à décrire, à défaut de les expliquer, point d’anthropologie. L’objet d’un tel discours ne peut donc que relever du Différent : l’étude du Même n’est pas légitime dans ce champ scientifique. « Tenons compte des ressemblances et des analogies ; mais gardons-nous de négliger les différences »2454. En même temps, l’objet du discours anthropologique c’est l’Homme, dont on convient justement en cette seconde moitié de XIXe siècle qu’il a une origine unique, un être par conséquent semblable aux anthropologues. Tout le problème de la scientificité de l’anthropologie est ici résumé : l’intersubjectivité est l’une des pré-conditions de l’objectivité en anthropologie puisque l’observateur est identique à son objet, tout en devant en être différent s’il veut pouvoir mener à bien un travail scientifique, conformément aux critères de définition de l’objectivité scientifique d’alors. La position semble donc intenable. La discipline s’en trouve-t-elle pour autant invalidée ? Non pas. Mais pour parvenir à tenir ensemble les deux morceaux de ce paradoxe, la stigmatisation est un outil indispensable dans la panoplie de nos savants. L’objet de leurs savoirs anthropologiques est un Homme : nous ne saurions en douter. Voilà qui constitue son « identité sociale réelle ». Nos anthropologues n’en doutent pas non plus. Si c’était le cas, ils ne produiraient pas sur les individus en question un discours anthropologique, mais bien un discours zoologique, ce qu’ils ne font pas. Certes, « incontestablement, l’anthropologie peut se décomposer en divers fragments [dont l’un] appartenant à la zoologie, puisque l’homme est un animal ». Mais il faut lui en ajouter bien d’autres :

‘« la psychologie, puisque l’homme a un cerveau ; […] la linguistique, puisque l’homme parle ; […] la sociologie, puisque l’homme vit en société, etc., etc. ; et toutes ces pièces réunies n’en font pas moins un tout, de même qu’un édifice, tout en étant composé de pierres, est pourtant autre chose qu’un tas de moellons »2455.’En même temps, cet Homme qu’observe l’anthropologue est différent du savant. Dans le cas contraire, il ne relèverait pas d’un discours anthropologique qui le dote d’une « identité sociale virtuelle ». Et c’est de cette distorsion qu’émerge le stigmate. Le discours anthropologique est donc nécessairement stigmatisant :

‘« L’anthropologie générale comporte l’étude de l’homme dans ses attributs distinctifs et spécifiques. Elle considère la collectivité des êtres humains réunis sous une commune dénomination. Elle formule les qualités propres à l’homme en général et s’inquiète ensuite de préciser les particularités distinctives des hommes entre eux »2456.’On s’en doute, cela n’est pas sans conséquence pour les individus passés au crible d’un tel discours. La stigmatisation est un processus social relationnel qui se trouve au carrefour de trois types d’identités définies par Erving Goffman : l’identité sociale, l’identité personnelle et l’identité pour soi. C’est en définitive un élément de l’ « identité personnelle » (ce que l’on est de manière visible, ce qui se dégage de nous comme signes) qui vient bouleverser l’« identité sociale virtuelle » (le rôle que l’on était censé incarner aux yeux du public), disqualifiant une personne en révélant une « identité sociale réelle » (ce que l’on devient alors réellement aux yeux du public) dépréciée, ce processus engendrant des conséquences dommageables pour l’« identité pour soi » (ce que l’on ressent de ce que l’on est) de la personne stigmatisée2457.

‘« Un individu qui aurait pu aisément se faire admettre dans le cercle es rapports sociaux ordinaires possède une caractéristique telle qu’elle peut s’imposer à l’attention de ceux d’entre nous qui le rencontrent, et nous détourner de lui, détruisant les droits qu’il a vis-à-vis de nous du fait de ses autres attributs. Il possède un stigmate, une différence fâcheuse d’avec ce à quoi nous nous attendions »2458.’Par « nous », l’auteur désigne ici les « normaux », ceux qui « ne divergent pas négativement de ces attentes particulières »2459 et sont donc « de plein droit » si je puis dire, au contraire des individus frappés du sceau de la différence. C’est tout une théorie, mieux, une idéologie du stigmate qui est alors bâtie et sert à rationaliser une animosité fondée éventuellement sur d’autres différences, de classe par exemple, et ce afin d’expliquer l’infériorité de la personne ainsi considérée, et de justifier qu’elle représente éventuellement un danger. Des liens étroits qui sont ainsi tissés entre paupérisme et maladie, et plus largement entre paupérisme et dangerosité, quelle qu’elle soit2460. Ainsi, lorsqu’il étudie les populations bolonaises, Paolo Riccardi prétend démontrer que « la taille des hommes et des femmes de Bologne riches est toujours supérieure à celle des pauvres »2461, et que l’intelligence des individus est en lien direct avec leur taille2462 : on imagine sans peine les usages qui peuvent être faits d’une telle affirmation, notamment pour la définition du statut juridique civil des individus en question.

Goffman analyse non seulement ce processus complexe, mais encore les réactions de individus ainsi soumis à la stigmatisation. Ces derniers peuvent éventuellement ne pas en souffrir. C’est le cas quand il disposent d’un « code d’honneur isolé », qui leur est spécifique et indépendant du système de valeur communément admis, à l’instar de certains criminels par exemple. Mais le plus souvent, « l’individu stigmatisé tend à avoir les mêmes idées que [celui qui le stigmatise] sur l’identité »2463 qui est la sienne. C’est ainsi que les boulangers, chez lesquels le docteur Grasset constate la présence de « quatre durillons […] à la main droite, au niveau de la face dorsale des quatre derniers doigts »2464, précise à ce propos que « les ouvriers qui les portent en connaissent l’existence chez eux et leurs collègues »2465. Dans ce cas, l’identité sociale virtuelle exclut la présence de l’attribut durillon : théoriquement, un individu n’en présente pas. Mais les durillons font partie intégrante de l’identité sociale réelle. Les attributs en question constituent donc la dissonance entre la première et la seconde de ces identités, et les ouvriers ont conscience de cette spécificité. La souffrance de celui que frappe le stigmate peut être considérable. La correspondance que Lacassagne entretient avec Georges Apitzsch en est emblématique, cette souffrance justifiant d’ailleurs la prise de contact de l’inverti avec Lacassagne, afin de parvenir à « traverser cette bien mauvaise période de [s]a vie »2466 :

‘« …plus d’une fois un unisexuel se sent anéanti et brisé non à cause de cette contrainte sociale et de ces mille difficultés qui s’opposent au normal exercice sexuel – ce serait de la folie parce que la sexualité n’est pas le pivot de notre existence –, mais à cause du mensonge avec lequel l’unisexuel est forcé de travailler toute sa vie, et de cette haine inconcevable que les hétérosexuels répandent autour de nous »2467.’C’est bien une situation de stigmatisation qui se trouve ainsi décrite : l’inverti allemand se trouve bien placé dans « la situation de l’individu que quelque chose disqualifie et empêche d’être pleinement accepté par la société »2468, à moins de se conformer à ses attentes, en apparence, par la dissimulation ou, plus franchement, en cherchant réellement à rentrer dans le rang, adhérant sans condition à l’identité qu’on lui assigne et tentant par conséquent de s’amender, de corriger sa « déficience » supposée. C’est strictement ce que fait Georges Apitzsch, qui se conforme au traitement que lui recommande Alexandre Lacassagne, luiprescrivant purges et lavements, le pressant de se faire circoncire et l’enjoignant à opérer un « changement total de [s]on existence »2469.

‘« Je me suis faire venir votre Précis 2470, je l’ai parcouru et je me permets de vous dire tout mon plaisir que j’ai ressenti pendant la lecture du livre […]. Ce que vous écrivez sur l’uranisme va très bien »2471.’On ne saurait mieux dire son adhésion. L’aliénation, c’est-à-dire la négation de l’identité sociale réelle de l’individu au profit d’une identité imposée par le groupe social dominant incarnée en l’occurrence par le médecin, n’est pas loin. L’usage médical de la notion de stigmate entraîne par ailleurs d’autres conséquences. Le mot prend en effet un sens spécifique en médecine : le stigmate c’est alors le « signe clinique de caractère permanent ayant une certaine valeur diagnostique ». Depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec le développement de l’anatomie pathologique2472, il est admis que le symptôme, manifestation spontanée d’une maladie, marque le corps : ce sont ces lésions que les anatomo-pathologistes recherchent du bout du scalpel sur les cadavres. C’est alors que se répand « l’idée que toute “maladie”, caractérisée à cette époque par les seuls signes que relève l’observation du vivant, correspond à des lésions spécifiques »2473. La médecine française prend alors le tournant clinique, ce qui se traduit par un profond changement de mentalité analysé par Michel Foucault :

‘« Le rapport entre le visible et l’invisible, nécessaire à tout savoir concret, a changé de structure et fait apparaître sous le regard et dans le langage ce qui était en deçà et au-delà de leur domaine »2474.’Il permet donc de poser une conclusion, généralement prospective, qui fait suite à l’examen analytique d’une situation jugée critique ou complexe. Le stigmate devient symptôme. C’est bien dans cette perspective qu’il est considéré par le docteur Aubry qui s’intéresse à la contagion du meurtre2475, considérant le phénomène « au point de vue épidémique et endémique »2476.

‘« Nous croyons, écrit Aubry […], qu’une maladie ne peut être contractée que lorsque ces deux conditions sont remplies : pénétration d’un élément morbide dans un terrain préparé. Ces deux facteurs sont indispensables » 2477 . ’Filant la métaphore on pourrait dire que le relevé des stigmates permet en quelque sorte d’évaluer l’état du terrain. C’est la vulnérabilité des individus qui en sont porteur qui est ainsi mesurée, leur prédisposition au crime. La découverte de telles marques induit la mise en place de procédures de remédiation, de mise en conformité des identités sociales réelles et virtuelles. C’est donc, résolument, un instrument de contrôle efficace sur les populations louches. « Une personne ayant un stigmate n’est pas tout à fait humaine »2478, d’où la nécessité absolue de sa mise sous contrôle. C’et ainsi que Charles Féré, étudiant les anomalies révélatrices de la dégénérescence chez les sourds-muets, indique que « d’une façon générale, la surdi-mutité congénitale ou réputée telle, s’accompagne de stigmates tératologiques plus nombreux et d’un affaiblissement intellectuel plus grand que la surdi-mutité non congénitale »2479.