1. Les Pentes et le Bas Montreuil : des quartiers anciens et centraux ?

1.1 Les Pentes : un quartier ancien et central, dans la géographie comme dans l’imaginaire lyonnais

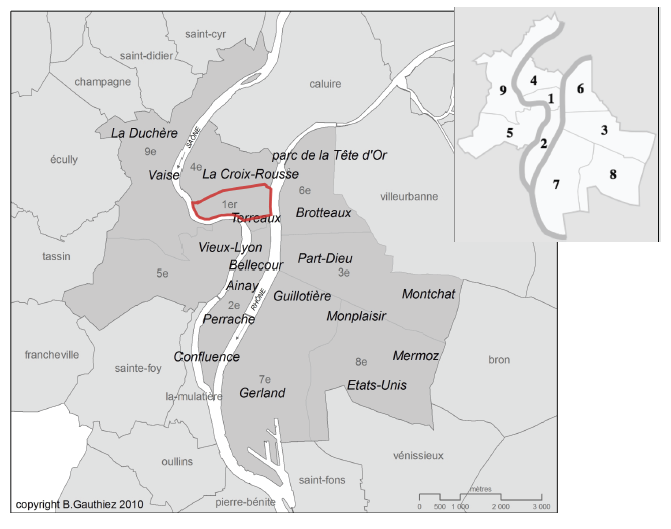

Dans la géographie lyonnaise, les Pentes de la Croix-Rousse sont d’abord définies par leur topographie. Situées sur le flan de la colline de la Croix-Rousse, bordées par la Saône à l’Ouest et le Rhône à l’Est, elles relient la Presqu’île au plateau de la Dombes par un coteau au dénivelé important. Entre les deux fleuves à l’Est et à l’Ouest, la place des Terreaux au Sud et le boulevard de la Croix-Rousse au Nord, vivent aujourd'hui près de 26 000 habitants. Les Pentes, qui couvrent environ les trois quarts du premier arrondissement, occupent une position indiscutablement centrale dans l’agglomération comme dans la ville (carte 2-1), à proximité immédiate de l’Hôtel de Ville, de l’Opéra et de la rue de la République qui font du Nord de la Presqu’île le centre politique, culturel et commerçant de Lyon. Au Nord, de l’autre côté du boulevard de la Croix-Rousse, on se trouve sur le Plateau de la Croix-Rousse, que couvre le quatrième arrondissement.

Source : Authier J.-Y., Grafmeyer Y., Mallon I., Vogel M., 2010. Carte reproduite avec l’autorisation des auteurs

La centralité des Pentes, si elle est géographique, se manifeste aussi par les flux de population ; le bas de Pentes, en particulier, draine aujourd'hui une population étudiante attirée par les bars et les petites salles de concert, tandis que la partie du Plateau qui est la plus proche des Pentes attire pour ses nombreux restaurants. Le quartier est desservi par la ligne de métro C, ouverte en 1974 en lieu et place de l’ancien funiculaire reliant le bas des Pentes (Croix Paquet) à la place de la Croix-Rousse, et qui prolonge cette liaison jusqu’à l’Hôtel de Ville au Sud et au Nord jusqu’à Cuire. Il reste néanmoins un quartier plutôt moins accessible que d’autres en raison de sa topographie et de l’étroitesse de ses rues transversales (Est-Ouest), la plupart en sens unique, où les bus circulent difficilement (seule une petite navette parcourt les Pentes, les lignes de bus passant essentiellement sur le boulevard de la Croix-Rousse au Nord et à l’Ouest sur le Cours du Général Giraud). Les axes de circulation Nord-Sud, nécessairement empruntés pour se rendre dans la Presqu’île, canalisent les circulations piétonnes et favorisent les rencontres, tandis que les rues transversales ne desservent pas d’autres espaces que le quartier, expliquant l’impression d’isolat soulignée par de nombreux observateurs et habitants. Le quartier occupe donc une position centrale, sans être pour autant un espace de passage.

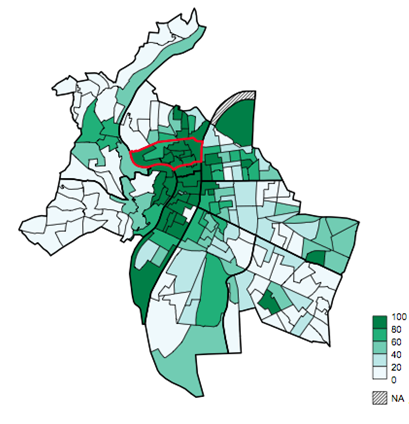

Les Pentes sont aussi un quartier indiscutablement ancien. Le premier arrondissement de Lyon est celui où la part des constructions datant d’avant 1949 est la plus importante (85 % en 2006, contre 38 % en moyenne à Lyon) (cf. carte 2-2). Les logements collectifs constituent 99 % du parc.

Source : Insee, recensement de la population 1999 (exploitation principale)

Les caractéristiques du bâti, dense et homogène, sont liées à l’histoire du quartier. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, on trouvait sur les Pentes des domaines religieux et des couvents, entre lesquels passaient les chemins menant de Lyon vers la Dombes. Une grosse moitié Est des Pentes (et un petit tiers du Plateau) furent densément urbanisées sur une période courte (1796-1830), à l’initiative de promoteurs privés et à la suite de la confiscation des biens de l’église et de la vente des biens nationaux (1796), afin d’accueillir l’extension de la Fabrique lyonnaise de soierie liée à la mécanisation des métiers : la diffusion du métier à tisser Jacquard, haut de deux mètres, nécessitait la construction de nombreux ateliers hauts de plafond, qui permettraient en même temps de loger les ouvriers de la soierie, les « canuts »112 (Barre, 1993). Aux différentes étapes du travail de la soie correspondent un type d’habitation et une zone du quartier : immeubles industriels destinés à la fabrication et au logement des ouvriers (ces derniers travaillant à domicile), caractérisés par la hauteur sous plafond et les grandes ouvertures, que l’on trouve majoritairement dans le haut des Pentes ; immeubles mixtes, abritant à la fois les fonctions de fabrication, de vente et de logement selon une stratification horizontale (les propriétaires et commanditaires occupant les premiers et deuxièmes étages au-dessus des commerces, tandis que les tisseurs travaillaient et se logaient dans les étages supérieurs), plus nombreux dans le bas des Pentes ; immeubles de grand négoce, autour de la place Sathonay et du Jardin des Plantes (Favel-Kapoian, 1998).

Cette période est finalement assez courte : la Fabrique périclite dès la fin du XIXe siècle, la mécanisation des métiers entraînant un déplacement des activités vers les communes rurales des environs. Mais elle a durablement marqué le paysage du quartier. Les immeubles sont hauts (en général cinq ou six étages) et encadrent les rues étroites de leurs façades de pierre ; ils se caractérisent par la hauteur sous plafond des logements, par leurs cours et leurs escaliers de pierre fonctionnels, par les « traboules » qui circulent d’un immeuble à l’autre et permettaient de descendre les ouvrages textiles jusqu’en bas des Pentes, chez les négociants. A l’Ouest, les édifices religieux et scolaires et quelques espaces verts offrent un paysage moins dense. Comme le résume Josette Barre, « à l’Est, les constructions sont serrées, souvent homogènes, les rues étroites et animées, les commerces nombreux, les espaces verts réduits, les places de stationnement rares. Au contraire, à l’Ouest, le bâti est plus dispersé, de taille et d’âge divers […], les rues sont plus larges et moins nombreuses, les commerces presque inexistants, les espaces verts étendus, le stationnement moins difficile » (Barre, 1993, p. 5). Cette opposition Est/Ouest structure les pratiques : alors que la partie orientale, qui offre davantage de commerces et de lieux de sorties, est traversée par l’axe piéton de la Montée de la Grande Côte qui relie la place de la Croix-Rousse sur le Plateau à la place des Terreaux sur la Presqu’île, la partie occidentale, plus résidentielle et à l’écart des axes de circulation, attire moins les visiteurs extérieurs. Enfin, les Pentes sont structurées par une opposition entre « haut » et « bas », notamment pour l’accès aux commerces et aux transports collectifs, concentrés « en bas » autour des Terreaux et « en haut » près de la place de la Croix-Rousse. Alors que les rues du haut des Pentes sont quasiment dénuées de commerces (hormis la rue des Pierres Plantées), on trouve dans le bas des Pentes des petites épiceries, des bars, des cafés et des restaurants qui en font un lieu de sorties nocturnes et depuis quelques années des commerces de vêtements ou d’objets de décoration (passage Thiaffait, rue des Capucins, rue Romarin). Deux places structurent aussi l’espace public, avec leurs platanes, leurs boulistes et leurs terrasses de café, la place Colbert et la place Sathonay. Ce tableau ne serait pas complet sans la mention du marché qui, plusieurs jours par semaine, (et notamment le dimanche) envahit le boulevard de la Croix-Rousse et draine une clientèle venant parfois de loin.

Source : carte réalisée par l’auteure. Fond de carte : mairie du 1er arrondissement de Lyon

Si les Pentes de la Croix-Rousse sont facilement identifiables en raison à la fois de leur topographie et de leur morphologie, elles ont aussi à Lyon une identité particulièrement affirmée, marquée par des figures et par des événements qui alimentent un fond de représentations encore activées aujourd'hui. Bernard Bensoussan souligne bien la place des canuts et de leurs révoltes de 1831 et 1834 dans la construction d’une histoire croix-roussienne : érigées en symboles de la naissance du mouvement ouvrier, ces révoltes sont également constituées en « temps fort » de l’histoire de la ville et font de la Croix-Rousse un « haut lieu » de l’histoire lyonnaise.

‘« Le quartier de la Croix-Rousse est souvent présenté comme un quartier ancien, vraisemblablement parce que l’on a coutume de l’utiliser comme symbole de l’histoire lyonnaise. La place qu’on accorde volontiers dans les manuels d’histoire à l’épisode des « révoltes ouvrières » menées par les tisseurs du XIXe siècle, comme par exemple des luttes du mouvement ouvrier, est sans doute à l’origine de cette représentation. L’urbanisation de la Croix-Rousse est en fait relativement récente : la majeure partie du quartier a été construire dans la première moitié du XIXe siècle » (Bensoussan, 1982, p. 190-191)’Pas si ancien – beaucoup moins que le Vieux Lyon par exemple – le quartier n’était en outre pas le seul quartier ouvrier de Lyon au XIXe siècle. Il est intéressant de noter que les faubourgs de Monplaisir, Montchat, Gerland ou Vaise, qui accueillaient d’autres activités et d’autres ouvriers, connaissent aujourd'hui également des formes plus ou moins affirmées de gentrification, au démarrage nettement plus récent. Mais la Croix-Rousse semble avoir accaparé les éléments de l’identité ouvrière de la ville sous les seuls traits des canuts, et avoir dans le même temps subi une amnésie quant à ses occupations ultérieures. Comme le souligne Valentine Favel-Kapoian, la Fabrique ayant décliné dès la fin du XIXe siècle113, les Pentes furent sous la IIIe République un quartier également peuplé d’employés et d’ouvriers de la grande industrie114 dont aucune trace ne subsiste pourtant dans la mémoire collective : « ce quartier de Lyon, construit il y a 150 ans, n’a d’image accolée à sa réalité urbaine que celle de ses origines, de sa première utilisation et justification d’existence. De ses différentes histoires, celle qui perdure, au-delà même des évidentes apparences, est celle des canuts » (Favel-Kapoian, 1998, p. 55). C’est la figure mythique de la « colline qui travaille » (par opposition à Fourvière, la « colline qui prie », selon le mot attribué à Michelet) et des canuts, présentés comme des ouvriers travailleurs, cultivés et républicains, qui marque encore aujourd'hui le quartier. Les canuts et la Croix-Rousse n’ont pourtant pas toujours eu bonne presse et cette image est le produit d’une construction historique et sociale, comme l’a montré Pierre-Yves Saunier (1995). Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la Croix-Rousse « incarne le désordre dans toute son horreur » et le canut est présenté comme « un individu au physique difforme, borné, ingrat, voire même lâche au combat » (Dujardin, Saunier, 1997, p. 101). Le renversement de la vision du quartier et de ses habitants a lieu vers les années 1880 , mais « ce n’est pas tant eux qui changent que le monde qui les entoure » (ibid., p. 103) : à mesure que l’usine l’emporte sur l’atelier familial et que la perception du danger social se déplace vers les usines et les quartiers de la rive gauche du Rhône, à mesure que la République s’installe et que le danger politique se déplace vers les franges socialistes et anarchistes, l’ouvrier canut semble de moins en moins menaçant. Dès lors, le nom de la Croix-Rousse évoque « tout un passé de luttes au service de l’idéal républicain » (ibid., p. 104) et le canut croix-roussien est « ce vieil ouvrier qui travaille en famille, loin des cadences effrénées et des promiscuités immorales […] comme un témoignage rassurant que le “bon ouvrier” existe encore » (ibid., p. 105). « On ne parle plus de faubourg émeutier mais de village harmonieux […]. Ce quartier redouté, les guides invitent même à le visiter en tant que conservatoire folklorique » (ibid., p.104).

La constitution de cette image folklorique du quartier et de ses habitants ne provient pas seulement des évolutions du contexte politique et social et des images projetées par les observateurs extérieurs ; elle s’est aussi construite par un travail des Croix-Roussiens eux-mêmes, qui se caractérisent dès le début du XXe siècle par un niveau d’instruction plutôt plus élevé que dans bien d’autres quartiers ouvriers. « Le fait que les canuts et les croix-roussiens aient disposé assez tôt d’une bonne instruction et que, par ailleurs, leur vie quotidienne et leur sociabilité aient été riches de formes de culture populaire, les a en quelque sorte conduits à élaborer, soit des discours semi-savants sur leur histoire, leur mode de vie, etc., soit à mettre en scène les particularités de leur langue et de leur comportement » (Belbahri et alii, 1980, p. 48). Pendant l’entre-deux guerres, alors que les canuts disparaissent, « se cristallise et se solidifie l’imagerie croix-roussienne. […] Le fonds de traits de comportements, de caractère, qu’attribuent aux croix-roussiens quelques-uns de leurs porte-parole est alors constitué. Dorénavant, il n’y a plus qu’à y puiser pour alimenter une nostalgie à multiples facettes : nostalgie de l’esprit frondeur, de la bonhomie populaire, de la joie de vivre, etc. » (ibid., 1980, p.49).

Après les canuts, d’autres générations de croix-roussiens ont participé à l’entretien (sélectif et déformant) de ces représentations – notamment les « alternatifs » des années 1970 qui, on l’a vu, y trouvent un capital de légitimation politique. Les militants libertaires réalisent un travail d’édition ou de réédition de textes oubliés ou jamais traduits, qui concernent en particulier les révoltes de 1831 et 1834. La rébellion des anciens ouvriers devient un élément central de cet « imagier » ; la fondation de « Radio Canut » en 1985 est un exemple parmi beaucoup d’autres de sollicitation de cette référence115 (Brun, 2003). Un autre élément important de cette histoire, pour ces jeunes militants autogestionnaires, est le rôle d’avant-garde joué par les canuts dans l’histoire du mouvement coopératif : la première coopérative ouvrière de consommation (« Le commerce véridique et social ») aurait été fondée sur les Pentes en 1835 par deux ouvriers canuts, Michel Derrion et Joseph Reynier. L’activation de cette mémoire, qui se traduit par la pose d’une plaque dans la montée de la Grande Côte, s’avère un mécanisme de légitimation particulièrement efficace. Citons pour exemple Pierre Mayol qui, procédant à une description du quartier plus qu’à une analyse de ses transformations, se fait le relais de cette production symbolique des nouveaux habitants : il écrit en 1994, après avoir évoqué cette coopérative, que « l’activité associative actuelle et la solidarité qui s’y rattache, solidarité entre créateurs et solidarité avec un lieu, s’inscrivent dans le droit fil de cette tradition sociale avérée » (Mayol, 1994, p. 91).

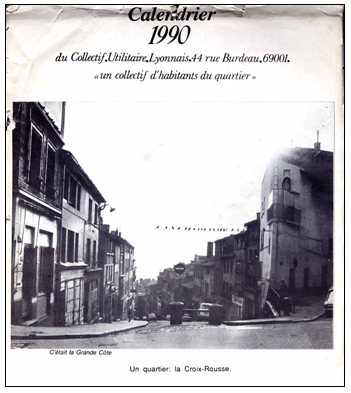

Par ailleurs, l’image du quartier populaire et convivial est alimentée par la présence des immigrés maghrébins qui s’y sont installés à partir de 1962, et dont le nombre diminue pourtant rapidement dès les années 1980. Venus eux aussi d’autres horizons que la Croix-Rousse, les « alternatifs » s’appuient également sur la présence de ces immigrés pour construire l’image d’un quartier d’accueil et de métissage. L’opposition à la rénovation des Pentes puise largement dans cette histoire locale et dans cette image du quartier populaire, métissé, convivial et rebelle et la renforce considérablement (Benoussan, 1982). Des productions postérieures aux analyses menées par Bernard Benoussan confirment qu’une partie des mécanismes qu’il souligne en 1982 fonctionnent toujours dix ans plus tard. On peut ainsi lire sur la couverture d’un calendrier de 1990 réalisé par le « Collectif Utilitaire Lyonnais », que nous a montré un informateur autrefois adhérent de ce mouvement :

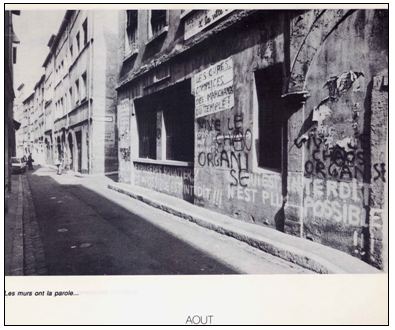

‘« Un quartier : la Croix-Rousse. Une colline, une histoire. Un mélange de populations d'origines et de cultures différentes. C'est cela et tant d'autres choses qui font le charme de notre quartier. »’Les images de ce calendrier (cf. figures 2-1 et 2-2), des photos prises dans les Pentes, livrent une vision nostalgique, poétique et politique du quartier. Les protagonistes de ces images sont avant tout les bâtiments – façades et rues –, marqués du sceau de la rénovation en cours (échafaudages) ou de l’opposition des militants (graffitis, squats). Les seules personnes présentes sur ces photos sont des militants en train de grapher ou d’occuper des bâtiments, des immigrés, expulsés potentiels ou commerçants traditionnels116, et enfin la foule anonyme du marché de la Croix-Rousse, entre les étals et le Café de la Mairie (le texte accompagnant la photo soulignant la dimension conviviale : « Le marché, un lieu de rencontres privilégié »).

Sources : archives personnelles d’un ancien adhérent du C.U.L.

Hors du mouvement militant, les gentrifieurs des années 1980 sont également de gros producteurs de symboles et documentent spontanément le quartier et ses évolutions. Cette activité est en effet souvent au cœur de leurs métiers, comme c’est le cas du photographe Gilles Verneret qui réalise plusieurs livres de photos des Pentes, où se trouve sa galerie117. Un curieux souhaitant, comme nous l’avons fait, se documenter sur le quartier au milieu des années 2000, trouve à la bibliothèque du premier arrondissement plusieurs ouvrages de ce photographe et d’autres habitants du quartier, aux contenus plus ou moins scientifiques ou oniriques.

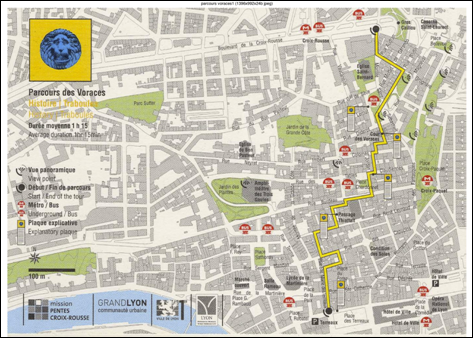

Ce « fonds de traits de comportements [et] de caractère » fait partie, autant que le bâti, du « patrimoine » aujourd'hui mis en valeur de manière plus institutionnelle. La ville s’est en effet à son tour saisie de ces images et le quartier des Pentes est aujourd'hui l’un des plus touristiques de la ville, avec le Vieux Lyon et la colline de Fourvière. Les touristes y suivent des visites guidées ou des itinéraires balisés les menant, le long des traboules et des façades rénovées, de l’hôtel de ville au parvis du haut de la Grande Côte, d’où ils peuvent jouir de la vue sur l’agglomération – tels que ce « Parcours des Voraces118 » (cf. figure 2-3), dont le commentaire se clôt sur ces mots :

‘« Dans ce parcours minéral, égayé de loin en loin par des vues en échappées vers le Rhône, on saisit pleinement parfois jusqu'à l'oppression l'extraordinaire densité mais aussi la dureté de la vie intense de la « colline qui travaille », comme la baptisa Michelet. »’

Source : site Internet www.lyon-les-pentes.com

Le quartier a été mis en valeur pour ce type de pratique au cours des dernières années. Après avoir été classé en ZPPAUP119 en 1994, il fait partie depuis 1998 du site classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Notons que la mise en valeur du patrimoine bâti, qui confère au quartier son caractère indiscutablement ancien, s’est en même temps accompagnée d’un rajeunissement des constructions : les logements datant d’avant 1949, qui constituent, on l’a dit, 85 % du parc de logements en 2006, en représentaient encore 90 % en 1999 et 92,5 % en 1990. L’attraction qu’il exerce sur de nombreux visiteurs extérieurs – comme lieu de sorties pour les étudiants, de promenades pour les touristes – est toutefois relativement récente : le quartier n’a pas toujours eu bonne réputation et plusieurs informateurs nous ont rappelé que dans les années 1960, les visiteurs qui n’y avaient pas d’attaches familiales ne s’y rendaient pas volontiers ; dans les années 1990, on déconseillait encore aux jeunes filles seules de passer le soir dans le bas des Pentes.

Le quartier des Pentes apparaît donc aujourd'hui d’autant plus ancien et central que ces deux propriétés, qui reposent sur des fondements objectifs, ont fait l’objet d’une abondante production symbolique ainsi que d’aménagements physiques qui les ont renforcées. On ne peut en dire autant pour le quartier du Bas Montreuil. Un travail de mise en récit historique a toutefois eu lieu ces dernières années, offrant aux lecteurs un « patrimoine ». Comme le montre Sylvie Tissot (2007), leur contenu tranche avec des versions antérieures de l’histoire de la ville ; nous y reviendrons dans la deuxième partie de la thèse, dans la mesure où ce travail est en partie le fait de nos enquêtés. Quant à la centralité du quartier, elle est celle, « toute relative » pour reprendre les termes de Fijalkow et Préteceille (2006, p. 7), d’un quartier de petite couronne relié à Paris par le métro ; mais aussi celle d’un quartier qui a été présenté dans la presse pendant quelque temps comme « le 21ème arrondissement de Paris ». Comme nous l’avons indiqué plus haut, il nous semble intéressant d’interroger la gentrification comme un processus historique pouvant contribuer à la recomposition de ces frontières réelles et symboliques (ancien/récent, central/périphérique). Quels éléments le quartier offre-t-il pour cela aux gentrifieurs qui s’y présentent des années 1980 aux années 2000 ?