1.2.2 Bérengère et Loïc

Bérengère est muséographe, conceptrice d’expositions à la Cité des Sciences. Loïc est photographe de jardins indépendant. Ils vivent en couple dans un deux-pièces de 45 mètres carrés dans le 11ème arrondissement de Paris lorsque s’annonce la naissance de leur première fille, fin 1997. Ils décident alors de déménager pour s’agrandir et ont en même temps le projet d’acheter, avec un budget de 100 000 euros. Leur souhait initial est de rester dans Paris et de trouver un appartement plus grand avec deux chambres, un ascenseur, un garage et une petite terrasse – un appartement moderne, donc.

‘Donc tout de suite on a bien compris que sur Paris, quel que soit l’arrondissement, c’était complètement inaccessible pour nous. […] Parce que les terrasses, c’est souvent des appartements récents, et donc c’est plus cher. C’est normal, hein, et le parking… Et donc on s’est dit, bon, bah peut-être que ça vaut le coup d’aller de l’autre côté du périph.(Bérengère)’Leurs recherches à Montreuil n’ont d’un seul coup plus rien à voir avec ce premier projet résidentiel : ils visitent uniquement des maisons individuelles avec jardin. Etre obligé d’aller en banlieue a provoqué l’envie d’un changement « de mode de vie », pas envisagé jusque-là, de telle sorte que le déplacement aie du sens. Comme beaucoup d’enquêtés, Bérengère et Loïc acceptent l’idée de partir pour Montreuil à condition de trouver, en contrepartie, un logement avec un accès à l’extérieur (terrasse, jardin, cour) ou bien une surface particulièrement importante, comme pour compenser cet « exil »358. Le « départ » pour Montreuil ne représente pas un déplacement linéaire dans un espace homogène, mais un saut qualitatif qui entraîne une redéfinition du projet – autrement dit, on ne va pas dans le Bas Montreuil juste pour obtenir quelques mètres carrés supplémentaires, du moins jusqu’au début des années 2000. Le récit des visites et des hésitations permet de cerner le type de bien auquel Bérengère et Loïc aspirent alors, une fois passés « de l’autre côté du périph’ ». Ils vont in fine acheter un petit pavillon de 65 mètres carrés avec un jardin et un appentis. Mais la comparaison entre la première maison qu’ils visitent à Montreuil, à laquelle ils renoncent malgré « un vrai coup de foudre », et la maison qu’ils achètent finalement, révèle par un système d’oppositions le type de bien qu’ils cherchaient et celui qu’ils voulaient éviter. La première maison visitée est « une maison formidable, qui avait un énorme potentiel, qui était vraiment super chouette », « super belle ». Bérengère précise :

‘Ce qui nous avait fait craquer dans la première maison (…), c’était une très vieille maison qui datait de 1890, quelque chose comme ça, donc c’était absolument splendide, les murs étaient à la chaux, il n’y avait pas un seul plancher horizontal, euh… c’était… pur jus, quoi ! Il y avait une partie du rez-de-chaussée qui était encore en terre cuite, c’était vraiment, il y avait de l’histoire, quoi.’Et son compagnon conclut :

‘Il y avait des fantômes, oui. On voulait une maison avec des fantômes.’Le seconde maison, qu’ils vont finalement acheter, est présentée comme totalement antithétique, à l’opposé de ce qu’ils voulaient. Elle est d’abord « affreuse » de l’extérieur – Loïc refuse même d’entrer pour la visiter tant la façade lui déplait, notamment en raison des barreaux à toutes les fenêtres. On voit se dessiner dans la description qui suit l’archétype du « pavillon de banlieue » :

‘Lui : C’était une maison qui était pleine de barreaux.A chaque fenêtre ?

Lui : Oui, à chaque fenêtre. C’était une petite vieille qui habitait là, et puis elle avait mis un truc blindé, et c’était absolument affreux ! Donc c’était une maison toute barreaudée. Et puis après-

Elle : Et elle était en crépit, en blanc, enfin tout ce qui était – et puis le jardin, c’était, il y avait un bâtiment ici, un bâtiment au fond, c’était qu’une allée et il y avait un affreux rosier. C’était : de la pelouse, un affreux rosier et un chemin en dalles de pavillon, en dalles de béton, tout droit – parce qu’en fait le bâtiment au fond, c’était son endroit où elle priait, et elle voulait y aller tout droit, enfin… c’était très austère, c’était très froid…

Lui : Clinique…

Elle : Clinique, voilà, c’était clinique. Aseptisé.

Lui : Oui. Et aucune araignée, rien du tout, hein !

Elle : Oh non ! non, non, il n’y avait pas même pas d’odeur, quand on est entrés, tu te souviens ?

Lui : Oui, oui

Elle : C’est fou, ça

Lui : Oui. C’était l’inverse de ce qu’on cherchait.

Elle : Il y avait un kilo de médailles saintes, mais… c’est tout ! [Ils rient]

Ca, ça fait des fantômes, quand même !

Elle : En ben pas tellement ! non, elles étaient dans un sac plastique bien fermé ! ’

D’un côté les fantômes, les araignées et les odeurs, l’ancienneté matérialisée par des planchers de travers, la chaux et la terre cuite, l’authenticité suggérée par l’expression « pur jus ». De l’autre, l’ « affreux rosier » et la pelouse, les dalles de béton et le crépit blanc, attributs d’un pavillon clinique, austère, aseptisé ; le seul élément valorisé dans cette description est le « kilo de médailles saintes », discrédité par son emballage plastique. Ces descriptions permettent de leur faire préciser ce qu’ils cherchaient :

‘« On voulait un truc, une maison de caractère, quoi, enfin, moi j’aime bien les vieilles pierres et tout ça »« un jardin avec des vieux arbres »

« quelque chose qui est déjà un peu installé »

« [quelque chose] de surtout pas pavillonnaire, et puis à caractère, quoi ! Donc voilà, un peu l’inverse de cette maison-ci finalement » ’

On lit clairement dans ces expressions le rejet de la banlieue pavillonnaire récente et du pavillon comme forme urbaine disqualifiante, marquant ses occupants de la même absence de caractère que leurs logements « aseptisés ». C’est malgré tout cette deuxième maison qu’ils choisissent, « par raison » : elle présente des atouts matériels – un salon et deux chambres immédiatement utilisables, un jardin – et ils ne s’estiment pas capables ni financièrement ni techniquement de faire les travaux que nécessite la première maison. Mais ils l’achètent en se promettant de faire disparaître tous les éléments qui en font un « pavillon de banlieue » (le crépit, les rosiers, les barreaux, etc) :

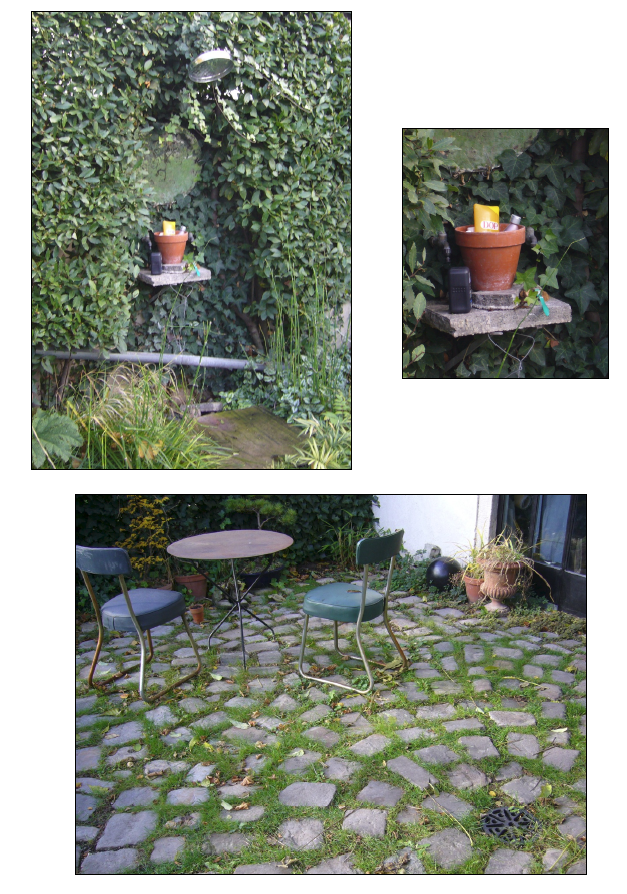

‘On l’a prise par raison. On s’est dit – elle était à 680 000F, on l’a négociée à 640 000F – et on s’est dit – je crois que c’est vraiment la raison – on s’est dit : à nous maintenant d’y mettre le charme qu’on ne trouve pas. C’est pas impossible, ça va demander du boulot mais c’est pas impossible. (Bérengère)’A défaut d’acheter la maison ancienne qui leur plaisait tant, l’important pour Loïc et Bérengère est que le bien qu’ils acquièrent puisse être aménagé, transformé. De fait, sept ans après l’achat, la façade autrefois caractérisée par son crépit et ses barreaux est couverte de lierre, le jardin autrefois si propre et si rectiligne abrite une baignoire, une douche, des buissons, des vieux pavés parisiens… (voir photos 5-2 à 5-7). L’objectif des transformations est double. Il s’agit d’une part d’effacer le pavillon de banlieue et de créer à la place la « vieille maison » de leurs rêves. Comme dans le cas des canuts, l’histoire du lieu est réappropriée de façon sélective : l’ancienne propriétaire, présentée comme une vieille bigote marquée par une histoire sordide, n’est manifestement pas valorisante. S’ils veulent un lieu « déjà un peu installé », ayant une histoire, cette histoire-là ne leur convient pas et ils sont prêts à en « inventer » une autre, du moins à importer dans ce pavillon des éléments d’ancienneté extérieurs (des vieux arbres, des pavés parisiens pris ailleurs). D’autre part, les aménagements réalisés révèlent également une intention d’originalité, de personnalisation, d’invention qui semble liée aux professions culturelles de Bérengère et Loïc et particulièrement à l’activité de photographe indépendant de ce dernier : avoir un local professionnel qui ait « du chien » n’est pas sans intérêt dans une profession où il faut faire preuve de sens esthétique et de « personnalité » artistique (et dans son cas de compétences en botanique). L’espace de travail aménagé par ses soins au fond du jardin joue ainsi un rôle de vitrine :

‘Elle : [à Loïc] Et il y avait un autre truc qui jouait aussi pour toi, tu disais – [à moi] En tant que profession libérale, Loïc est amené à recevoir des gens, notamment des parisiens, à la maison pour montrer son travail – et donc tu voulais te faire un endroit un peu avec… du chien…Lui : Oui. Moi je suis photographe, mais photographe de jardins. Et donc l’idée d’avoir un atelier au fond d’un jardin que je fais moi, ça me donnait aussi une - [elle le coupe]

Elle : C’est un peu une vitrine, quoi.

C’est votre atelier, là-bas ?

Lui : Oui, voilà.

Elle : Et donc c’est vrai que quand Loïc a des clients potentiels importants, il sort le grand jeu, quoi : le café dans le jardin, enfin des petits trucs tout simples… […] C’est direct de République, ici, on est à un quart d’heure de République. Donc les gens speed qui prennent le métro [prend le ton du parisien pressé et stressé], machin, ils arrivent, tout de suite ils se posent, un petit verre, un petit café, un petit machin

Lui : Oui, bien sûr, c’est sûr que…

Elle : C’est vrai. Enfin toi tu dis quand tu reçois les gens que parfois ça joue. ’

Le bien immobilier exceptionnel (permis par les surfaces et les bas prix de la banlieue) peut participer à la formation d’une identité professionnelle valorisante pour Loïc. Plus généralement, il conforte le couple dans une image d’artistes, aptes à personnaliser leur environnement, à créer un lieu « rare » :

‘Lui : Mais je crois que voilà, ce qui était très déterminant, c’était de trouver un endroit rare, à proximité de Paris … voilà. Un endroit rare, à proximité de Paris. Ca c’était notre vrai…Elle : Dans nos 650 000F.

Lui : Oui, oui, voilà.

Rare ? vous voulez dire ?

Lui : Rare dans, dans sa qualité, dans son truc

Dans ce que ça pouvait renvoyer pour votre public ?

Lui : Oh pas, pas –

Enfin, là vous parlez en termes de ce qu’on disait, de réseau professionnel, ou pas seulement ?

Elle :Rare pour nous et rare pour les gens.

Lui : Euh… oui, qualité de vie pour nous et puis, oui, oui, trouver un petit endroit chouette, quoi.

Elle : Chouette, qu’on pouvait faire bien personnel.

Lui : Oui, voilà, voilà, voilà.

Elle : Hein, c’est ça, très personnalisé, à la fois pour nous faire plaisir nous, et si ma foi ça peut avoir des répercussions professionnelles quand Loïc reçoit quelqu'un, c’est pas plus mal. ’

Cet habitat « rare » et « personnalisé », qui s’approche de l’esthétique du loft, est alors apte à procurer des « bénéfices de distinction » (Bourdieu, 1979 ; Biau, 1988) et à étayer l’identité artistique recherchée par Loïc (on a vu que de jardinier il est devenu photographe de jardins pour magazines et essaie de développer un travail plus artistique). Il permet aussi de limiter le déclassement résidentiel lié au départ pour la banlieue, en se distinguant des occupants de logements « normaux » – « pavillons de banlieue », immeubles de rapport (dans Paris, l’appartement dans un immeuble moderne convenait très bien).

Sources des figures 6-1 à 6-3 : photographies prises par l’auteure et archives personnelles des enquêtés (photos reproduites avec leur autorisation)

Ces deux trajectoires et le sens des conversions qui sont racontées sont bien différents ; ils ont pourtant plus en commun qu’il n’y paraît. Avant de résumer les trois principales logiques qui nous semblent à l’œuvre dans ces choix résidentiels et dans ceux de tous nos « convertisseurs », soulignons qu’en travaillant sur des biens immobiliers, Bérengère et Loïc comme Julien ont réalisé un travail sur leurs propres trajectoires ; la conversion portait autant sur eux-mêmes que sur le bâti. L’entrepôt des docks de San Francisco aide Julien à « se faire » artiste, tandis que son premier atelier dans le Bas Montreuil le renvoie vers l’artisanat. La maison et l’usine qu’il convertit lui permettent d’assumer son statut de père de famille ; ils lui permettent aussi d’essayer à nouveau d’être artiste, de ne pas « retomber » dans l’artisanat. Loïc, issu d’un milieu très modeste, craignait bien plus que Bérengère le départ en banlieue qui semblait signifier un retour en arrière dans sa trajectoire ascendante. La maison et l’atelier qu’il s’est fabriqué lui permettent finalement de la conforter et de la prolonger. Bérengère enfin, issue de la grande bourgeoisie, ne « savait pas tenir un marteau » avant de rencontrer Loïc. Les premiers « travaux » qu’ils avaient fait ensemble quelques années plus tôt (refaire des peintures) l’avaient paniquée : « je m’étais dit : si c’est ça ma vie avec Loïc ça va être l’horreur, quoi, ça va pas me plaire ». A l’issue des travaux dans la maison du Bas Montreuil, elle semble « convertie » : « et c’est vrai que je ne pourrais plus habiter dans un endroit où je ne mettrais que mon poster et mon lit, quoi, c’est pour moi complètement inconcevable ». L’investissement dans la maison, qui est en même temps un investissement dans sa vie de couple et de famille, est aussi une façon d’assumer sa trajectoire et son union.