1.1.1 L’appropriation cognitive, affective et symbolique par les enquêtés

Nous avons vu à quel point le choix de Montreuil était avant tout le choix d’un logement (ou d’un espace de travail) dicté par la contrainte économique. Il a fallu, pour de nombreux enquêtés, non seulement se faire à l’idée d’aller vivre à Montreuil, mais ensuite se faire au quartier lui-même. Comme l’indique cette expression, il s’agissait largement d’un travail sur soi, d’un « travail de soi » pourrait-on même dire en empruntant l’expression forgée par Muriel Darmon dans son travail sur l’anorexie399 (Darmon, 2008). L’« appropriation psychosociologique » (Chombart de Lauwe, 1979, p. 145) que suppose toute installation dans un environnement inconnu est d’autant plus longue et plus difficile dans le cas de la gentrification que l’espace populaire que l’on découvre est éloigné des normes formées au cours des expériences résidentielles antérieures. A Montreuil, elle est aussi freinée par la diffusion des représentations péjoratives de la banlieue.

L’appropriation de leur environnement suppose d’abord de la part des gentrifieurs la « mise en jeu de processus cognitifs, affectifs, symboliques, esthétiques » (Chombart de Lauwe, 1979, p. 145). Bérengère et Loïc racontent bien cette lente acclimatation, cette conversion progressive du regard :

‘Lui : Au début, on était extrêmement dérangés visuellement. Il n’y a pas deux maisons qui se ressemblent, c’est tout un trucElle : Oui, c’était dur, hein

Lui : Ceci dit, alors, après moi j’ai fini par comprendre le charme de ces endroits : le côté complètement hétéroclite, éclaté même, il y a un vrai charme à tout ça, hein, y a pas une maison qui est semblable à l’autre [ton totalement différent, enjoué] Tout est très, tout est très habité, …

Elle : Oui, il faut changer de -

Lui : Mais je sais pas, au début, moi j’allais déjeuner à Paris, j’en avais marre. […] A la fin, quand je faisais les travaux ici, j’avais tellement le dé-moral, que j’allais à Paris, je prenais le métro, et je disais « ouh là là… ». Et le soir, le premier hiver, ici, c’est dur, hein, parce que on est habitué à Paris, les vitrines, et tout. A Paris il fait toujours beau, hein ! ici c’est un peu… (Bérengère et Loïc, conceptrice d’expositions et photographe, 35 et 37 ans, arrivés en 1998)’

La banlieue réserve néanmoins de « bonnes surprises », comme le fait de pouvoir avoir un jardin, mais il faut également s’y faire, « l’intégrer » comme le dit Bérengère :

‘Ce que j’ai eu beaucoup de mal à intégrer, et encore maintenant j’ai parfois du mal à l’intégrer mais je le déguste à chaque fois, c’est de pouvoir être dehors et chez moi […] J’ai mis beaucoup de temps à l’intégrer, et encore maintenant, je me dis : ah c’est chouette ! Voilà. Donc ça c’est une bonne surprise. (Bérengère)’Tiphaine, qui est urbaniste et arrive du 16ème arrondissement, raconte également avoir eu beaucoup de mal à se faire à un environnement qu’elle jugeait initialement « super glauque », « pas urbain » car hétérogène et peu dense, sans « qualité architecturale ». Ses premiers commentaires sur la ville, que nous avions recueillis en l’accompagnant à sa première visite immobilière montreuilloise, étaient particulièrement violents ; ils traduisaient des normes d’urbanité très strictes érigées sur le modèle de la ville ancienne (l’urbanité signifiant notamment des constructions continues, en alignement sur la rue) et un dégoût profond pour la banlieue pavillonnaire (« Quand j’entends « mignon, maisons, et échange de plantes », ça me fait trop peur !! »). Comme Bérengère, l’idée de devoir aller faire ses courses dans un centre commercial la « paniquait ». Elle fustigeait le mobilier urbain, le béton, les « jardinières crades » ; seul le bâtiment années trente de la mairie avait trouvé grâce à ses yeux. Un an et demi plus tard, elle reparle de cette période comme d’une « phase d’apprentissage » :

‘Dans un changement de vie aussi radical, t’as beau être urbaniste, avoir un peu de recul sur les phénomènes sociologiques et tout ça, ben… t’as plus de repères, quoi ! Il y a une phase d’apprentissage, en fait ! (Tiphaine, urbaniste, 26 ans, arrivée en 2007)’A l’issue de cette phase, elle se dit conquise par Montreuil :

‘On s’est progressivement adaptés à Montreuil, jusqu’à s’y sentir hyper bien. Mais ça n’a pas été un coup de cœur, quoi. Mais c’est clair qu’au bout d’un an, le résultat était plus que positif. Ca a été une acclimatation progressive. Voilà. Donc du coup on s’est dit, Montreuil c’est top, on se voit bien y rester, parce que la vie en banlieue reliés par le métro, c’est idéal. (Tiphaine)’Au-delà de la bonne affaire immobilière qu’ils ont réalisée, les enquêtés ont de bonnes surprises qui ne sont pas directement liées à la gentrification en cours. La proximité par rapport à Paris, la rapidité de la desserte en métro sont parmi les éléments les plus importants. Certains découvrent le calme, la densité plus faible des constructions et de la circulation. D’autres sont surpris par l’intensité de la politique sociale et culturelle dans une ville qui n’est pas la capitale ; ils découvrent l’offre culturelle, le tissu associatif, les structures d’accueil et de loisirs pour les enfants typiques d’une ancienne commune de la banlieue rouge et l’apprécient particulièrement400. Mais il est frappant de constater que pour décrire ces bonnes surprises, les enquêtés, pour la plupart, ne parlent alors plus de « banlieue », mais de « petite municipalité » (Montreuil comptant plus de 100 000 administrés), de « province » ou même de « campagne » :

‘[Il y a] des gens qui créent des petits comités de quartier, des gens qui sont assez actifs, malgré tout. Il y a des écoles, il y a des – il y a une école de musique qui est géniale juste à côté, non mais il se passe des choses, il y a plein de choses dans les petites municipalités ! En fait, j’ai découvert un peu ça, aussi. […] Il y a un cinéma qui s’appelle Le Méliès, je ne sais pas si tu en a entendu parler, […] un cinéma qui est génial, c’est un ciné-club génial. Enfin c’est des choses qu’on ne trouve pas forcément facilement à Paris, quoi, dans son quartier. (Rémi, chef-opérateur, 42 ans, arrivé en 2002)Le soir, quand la journée est terminée, ça devient comme en province, ici, ça devient… il y a un calme… que tu n’as pas à Paris… moi que je n’ai jamais eu à Paris, hein. (Rémi)

Quand je vais à Paris, tu sais, c’est exactement comme les gens qui sont en province et qui n’ont pas la ville : tu sais, c’est la tête qui tourne, qui regarde tous les magasins parce qu’il n’y a pas ça ici, euh… je me dis « wouah, il y a ça, maintenant ! je cherchais ça partout » et si je trouve, je prends, sinon je repars dans ma campagne. Tu vois, c’est ça [rit]. Mais vraiment, je le vis comme ça, hein ! Je monte à la – d’ailleurs, maintenant pour rigoler, quand je dis que je vais à Paris, je ne dis pas « je vais à Paris », je dis « je monte en ville ». (Julie, graphiste indépendante, 36 ans, arrivée en 1999)

Bérengère : Oui, non mais c’est sûr qu’on a eu vachement de chance que… c’est vrai qu’on est à la campagne. […] Enfin tu vois, là, on n’a que de la vue sur des jardins et des arbres. C’est très aéré, quoi.

Loïc : Mais ici, on ne savait pas que c’était la campagne. On est arrivés par hasard, en fait. C’est parce que la maison comportait beaucoup d’avantages pour nous. (Bérengère et Loïc)’

Ils mettent ainsi un autre nom sur l’expérience résidentielle qu’ils font à Montreuil – qui, de fait, n’a rien à voir avec les stéréotypes qu’ils avaient en tête. Ainsi Lilas parle de « banlieue » à propos du moment du choix résidentiel (« tu sais, quand t’es parisien, l’idée d’aller en banlieue, c’est… c’est affreux ! ») puis de « province » à propos de sa vie dans le Bas Montreuil – que ce soit d’ailleurs pour s’en réjouir ou pour s’en plaindre. Les points les plus positifs sont ramenés à l’image de la campagne :

‘Un truc que j’aime bien à Montreuil, c’est les mouches comme à la campagne. (Lilas, graphiste et photographe indépendante, 38 ans, arrivée en 2000)’Seule dépare Tiphaine qui, peut-être en raison de son métier d’urbaniste, n’évite jamais le terme de « banlieue » et ne fait pas de parallèle avec la province ou la campagne. Toutefois, en ce qui concerne sa nouvelle vie dans cette banlieue, même elle recourt à un autre terme que « banlieusarde » :

‘Franchir le périph’, c’était vraiment la limite psychologique. […] On se sentait hyper parisiens, et c’était super dur pour nous de quitter Paris.D’accord. Donc ça, maintenant, c’est loin ?

C’est loin, parce qu’on est vraiment rentrés dans une autre catégorie de pensée, genre on est des métropolitains, quoi. C’est marrant, hein ? (Tiphaine, urbaniste, 26 ans, arrivée en 2007)’

Ce travail sur les représentations est facilité par le fait que le Bas Montreuil ne ressemble pas, physiquement, à « la banlieue » telle qu’ils l’appréhendaient. Le Bas Montreuil ne ressemble à rien de connu : particulièrement hétéroclite, il peut ainsi faire l’objet de diverses interprétations. Certains font de longues promenades, d’autres empruntent à la bibliothèque des livres sur l’histoire de la ville, font raconter aux voisins âgés l’histoire de leur pâté de maison, d’autres encore vont aux réunions de quartier… chacun cherche à faire correspondre à son environnement des images, des représentations en accord avec ses goûts et ses valeurs, soulignant tel ou tel aspect qui lui « fait plaisir ». Les éléments de l’histoire locale qui sont retenus et mis en avant correspondent souvent à l’imagerie populaire mais pas ouvrière : point de conflits sociaux, d’usines, de HLM ou d’immigration mais des figures individuelles d’artisans, élites ouvrières au service de la capitale, d’inventeurs de génie ou encore de chanteurs et acteurs populaires. C’est le faubourg, et non la banlieue, qui transparaît dans ces récits401.

‘Quand nous on a acheté notre maison, il s’avère que le petit papy qui habitait là, eh ben c’est lui qui a restauré le toit de l’opéra Garnier. (Martine, sculptrice, 40 ans, arrivée en 1999)C’est une maison très ancienne, mais qui est un petit peu bourgeoise par rapport à l’ensemble des petites maisons de ville. […] On a appris après par des gens âgés du quartier que le gars qui a construit cette maison, c’est l’inventeur du container, tu sais, de bateau, de cargo, tu vois, les containers métalliques ? Et en fait, son prototype, donc le premier container qui a été fait, il a été fait dans cette cour. (Rémi)

Je ne connais pas tellement l’histoire locale. Simplement, ce que je sais, c’est que le parc n’était pas constructible parce que c’était une carrière de gypse, et c’était avec cette carrière qu’il y avait tout le plâtre de l’Est parisien. Donc ils ont creusé énormément. Et ça s’appelait les Buttes à Morel, parce qu’en fait le contremaître s’appelait Morel. […] Et puis donc, ensuite, dans les années cinquante – on a fait des petites recherches sur ici – dans les années cinquante les carrières n’étaient plus en activité, c’est devenu un endroit très couru dans le sport automobile et notamment le sport de moto, et c’était des pistes de concours de moto. Dans les vieilles revues de moto, on voit – alors moi j’y connais rien en moto, mais c’était vraiment… voilà. Et puis il y a, oui, j’avais, lu il y a Lino Ventura, qui habitait Montreuil ; il y a Brel qui y a fait un petit tour, aussi ; bon, enfin des gens que moi j’aime bien, donc ça fait toujours plaisir. (Bérengère)’

Sans mettre en valeur d’éléments particuliers, la façon même dont un enquêté nous explique l’itinéraire pour arriver chez lui laisse paraître un travail d’esthétisation de l’environnement et de séduction à l’égard de la visiteuse :

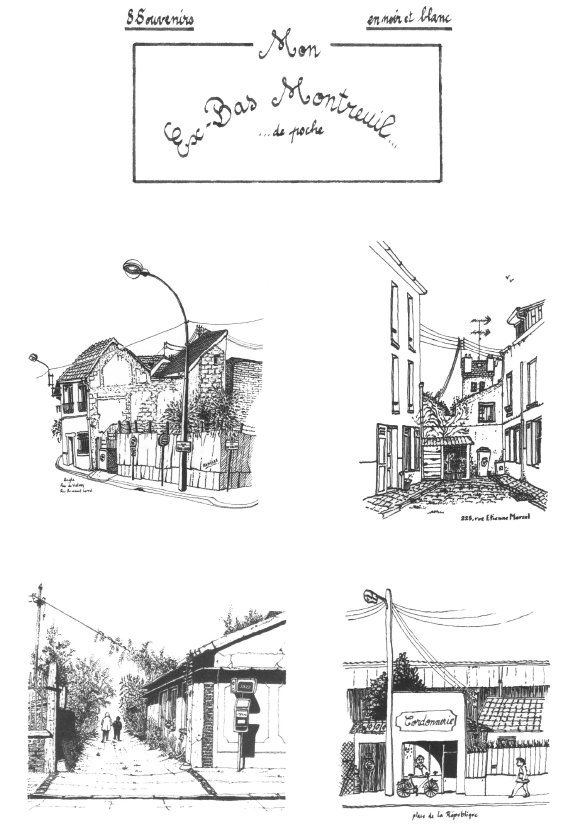

‘C’est tout près de la sortie de métro. Le code, c’est l’année du Front Populaire : 1936. Vous entrez dans une jolie cour avec un cerisier, il y aura peut-être encore des cerises mûres ; vous en prenez une au passage et vous prenez l’escalier en colimaçon qui mène à une coursive ; c’est le premier escalier à droite, porte de droite. (Marc, homme au foyer, ancien cinéaste, 50 ans)’Tous ces éléments de description de leur environnement fournis par les enquêtés au cours des entretiens participent en même temps d’un travail de diffusion de ces images qu’ils se sont forgées envers l’enquêtrice extérieure au quartier. Certains y ajoutent des représentations sur d’autres supports : Marc, qui pratique le dessin en amateur, produit sur son quartier des images à la fois bucoliques et nostalgiques qu’il distribue à ses visiteurs intéressés par Montreuil, comme cette pochette de « 8 souvenirs en noir et blanc » offerte à l’occasion d’une rencontre à Montreuil (cf. figure 7-1). Les dessins mettent systématiquement en valeur l’architecture de faubourg (maisons ouvrières, immeubles de rapport), les pavés et les trottoirs, éléments d’une urbanité traditionnelle (antérieure à l’époque moderniste), les façades décrépies et la végétation, éléments d’historicité et de naturalité (Remy, 1983). Marc s’attache à composer un « album souvenir » du Bas Montreuil en dessinant les bâtiments voués à la démolition (telle maison murée, tel appartement incendié). Offert également à la visiteuse, ce livre d’un écrivain qui a grandi à Vincennes et à Fontenay et évoque « ses souvenirs, ses rêves : virées en banlieue et dans les bals musette, contact avec l’insolite, figures des années de « la belle lurette », songes, paysages qui s’emboîtent soudain dans l’irréel » (extrait de la quatrième de couverture)402. Un des textes du recueil concerne en effet les « Buttes à Morel » décrites plus haut par Bérengère et commence ainsi :

‘« Les Buttes à Morel – et leurs carrières – se trouvent à proximité de la station de métro « Croix de Chavaux » – mais bien peu de Parisiens en ont entendu parler. Elles méritent cependant d’être connues, du moins par ceux qui sont sensibles aux effets de certains décors exerçant leur plein pouvoir de dépaysement. Les carrières de Montmartre – qu’aimait Nerval – ne sont plus qu’un souvenir difficile à fixer sur les plaques de l’imagination ; ici tout est demeuré à peu près intact depuis le jour où les carriers out quitté le chantier pour la dernière fois. » (Hardellet, 2001 p. 107)’

Pour ceux qui ignoraient complètement la banlieue, l’installation à Montreuil est présentée dans une certaine mesure comme une phase initiatique ; Tiphaine va jusqu’à parler – avec humour – de « révolution copernicienne » et de son « engendrement à Montreuil ». Les enquêtés se moquent volontiers d’eux-mêmes, de leurs a priori avant cette initiation :

‘Parce qu’en tant que parisiens, on a beaucoup d’idées reçues ; tu t’en rends compte après, quand t’habites ailleurs. On a beaucoup, beaucoup d’idées reçues, finalement. Sur la banlieue. Finalement, les parisiens sont très snobs ! c’est vrai ! (Rémi, chef-opérateur, 42 ans)’Les goûts ont aussi changé – peut-être temporairement – et plusieurs disent qu’ils ne pourraient plus retourner à Paris. La capitale et ses habitants font l’objet de critiques nouvelles, certaines peu surprenantes, comme sur l’absence de verdure ou le bruit ; d’autres sont plus originales et montrent selon nous tout le travail de construction d’une image positive de la Montreuil, parfois à partir de peu de choses (quelques « bonjours »…) :

‘Mais je sais que j’ai vraiment eu de la chance, parce que sans vraiment connaître Montreuil, eh ben c’était là, c’était vraiment là qu’il fallait que j’atterrisse, tu vois ? Parce qu’il y a tout à portée de main, etc. Et quand je suis arrivée dans le quartier, j’ai senti qu’il y avait vraiment une ambiance assez euh… légère ; que les gens ils se regardaient agréablement – tu sais, quand tu arrives de Paris où tu ne connais pas ton voisin de pallier, où on ferme les portes et on te regarde derrière les œilletons… D’un seul coup, je me suis dit, quand même, c’est léger, par ici, ça a l’air sympa…Ca se manifestait dans quoi ?

Je sais pas ! Les gens, tu les sentais... Les gens ils se disent bonjour, tu vois, des trucs comme ça. Mais par exemple, juste un truc, peut-être ça se rapporte à ça : un copain qui est à Marseille, un jour il vient là, il va chez Monoprix faire les courses, il me dit : « c’est bizarre, la caissière elle m’a dit bonjour, ici ». Je dis : « ben c’est tout le monde comme ça, ici ». Et c’est vraiment ça, tu vois ! (Julie, graphiste indépendante, 36 ans, arrivée en 199)’

D’autres ont un jugement plus nuancé ; s’ils sont contents de leur installation, ils ont plus de mal à s’enthousiasmer pour l’architecture ou à arrêter l’histoire aux années cinquante. Comme l’indique Paul-Henry Chombart de Lauwe, les perceptions de l’espace construit sont « en relation avec tout un imaginaire propre à la culture d’un groupe, d’une classe sociale, d’une société, mais vécues de manière spécifique pour chaque individu » (Chombart de Lauwe, 1979, p. 144). Les différenciations sociales internes au groupe des gentrifieurs se reflètent dans les représentations différentes qu’ils livrent de leur environnement. Les enseignants notamment, qui côtoient quotidiennement les habitants de Seine-Saint-Denis, ont du mal à ne pas voir la pauvreté et à apprécier le bâti :

‘Ici il n’y a pas le côté Aligre-vieux Paris, hein, parce que ici, t’as vu comment c’est hein ! T’as pas le petit cordonnier, c’est pas Amélie Poulain, là, petit village, tu vois. […] Parce que les petits artisans, au moins, ils ont du boulot ! Alors qu’ici ! […] Voilà, Montreuil, c’est une ville pauvre. Ils commencent à gratter un peu de la taxe professionnelle avec les entreprises… mais tu vois qu’on n’a pas fait des choix architecturaux… enfin pendant longtemps ça a été un peu… Tu vois ce qui est construit avenue de la Résistance, là, devant le Monop’, c’est de l’architecture en espèce de béton… (Noémie, professeure d’histoire-géographie, 39 ans, arrivée en 2003)’Noémie ne parvient pas à transformer son regard sur l’environnement bâti : Montreuil reste « moche » à ses yeux (et ce malgré la présence d’un « petit cordonnier » place de la République, saisi au contraire par Marc dans ses dessins – cf. figure 7-1). Elle se plait à imaginer les modifications à faire subir à la place Jacques Duclos pour l’adapter à ses goûts (faire un immense trottoir avec des terrasses de cafés, une promenade, un lieu « de convivialité », « un peu la plage, quoi ! » et planter des arbres comme à Vincennes où « c’est beaucoup plus chic »). Mais elle trouve d’autres éléments à mettre en valeur : les causes de cette laideur (« Montreuil est une ville pauvre ») sont reliées à des aspects plus positifs à ses yeux, « qui compensent », comme la politique sociale de la municipalité :

‘Non, ce que je veux dire, c’est que c’est pas beau, mais moi ce qui me… réconcilie… enfin, symboliquement, ce qui compense, c’est cet espèce de… je trouve qu’ici c’est un petit laboratoire quand même de plein de recherches de… tu vois, d’une société du futur, tu sens quand même qu’il y a un maximum de crèches et que… Il y a des truc qui ne vont pas, mais tu sens quand même qu’il y a une municipalité qui est super à la recherche d’aider, qui a envie d’innover, qui gamberge vachement sur la cité de demain, l’urbanisme, l’environnement, l’équilibre entre les quartiers, entre les milieux sociaux dans les quartiers… […] Enfin tu vois, je trouve que c’est pas beau, mais quand même, le réseau associatif est apparemment assez dense, et je trouve que c’est un endroit où on fait encore de la politique, tu vois, au sens, vraiment, d’imaginer qu’est-ce qu’on construit, qu’est-ce qu’une société, qu’est-ce qu’un collectif construit ensemble, avec des contraintes… Ca, je trouve ça… ça me fait plaisir. (Noémie)’Elle cite en exemple un certain nombre de projets urbains et de services municipaux présentés lors des réunions de quartier où elle est allée – par exemple le service de taxi gratuit pour les personnes âgées, le marché annuel des vélos d’occasion, la construction du nouveau théâtre ou encore le projet de rénovation de la cité du Bel Air, où des ateliers d’artistes et des commerçants seront installés en rez-de-chaussée (comme le préconise en fait l’ANRU, dont Noémie reprend l’argumentaire presque mot pour mot403). Notons, dans ce cas comme dans celui de Bérengère, la réceptivité des gentrifieurs au travail de communication de la mairie (la mise en valeur des actions municipales, la publication d’un livre sur les célébrités ayant habité la ville, etc.).

François, formateur d’enseignants dans l’académie, tient lui aussi à réhabiliter l’image de la ville et du département à partir de ses propres préoccupations. Il s'en prend aux statistiques pointant Créteil au dernier rang des académies de France en termes de taux de réussite au baccalauréat : « ce n’est pas vrai quand on regarde ceux qui résident dans l’académie de Créteil ». En charge d’études pour le ministère de l’Education sous le gouvernement Jospin, François a fait en sorte que les statistiques de réussite au bac présentent désormais deux classements : un classement des académies comme lieux de scolarisation, un autre comme lieux de résidence des élèves, afin de mesurer l’effet de l’évitement scolaire sur la mauvaise image de certaines académies, au premier rang desquelles celle où il réside. Lorsque nous nous rencontrons pour l’entretien, c’est le premier sujet que François souhaite évoquer : il sort les dernières statistiques publiées et montre que, d’un classement à l’autre, Créteil remonte de la dernière place au milieu du classement, tandis que Paris voit son taux de réussite chuter de 78 à 62 %. Tout en soulignant l’ampleur de l’évitement scolaire en banlieue, François rend justice aux habitants de son académie.

Tiphaine met également ses réflexes professionnels d’urbaniste au service de son adaptation à la ville puis de la « réparation » de celle-ci. Elle commence par de longues promenades dans son nouveau quartier ; prenant « prétexte de la promenade des enfants », elle tâche de passer dans toutes les rues afin d’appréhender le tissu urbain, de comprendre sa structuration. Elle s’intéresse en même temps à la politique municipale, essaie d’en comprendre les orientations et les contraintes. Enfin, elle a l’opportunité avec son bureau d’études de travailler pour la ville de Montreuil ; cette expérience lui permet à la fois de devenir plus familière de ses enjeux, de s’attacher à la culture politique locale, mais aussi de s’investir professionnellement dans une opération de réparation de la ville sur elle-même (rénovation urbaine d’un grand ensemble).

Quelques enquêtés ont été interviewés dans certains des articles sur Montreuil évoqués au chapitre 5 (Josette, Marc, Julie, dans Zurban, Libération ou Le Monde). Les gentrifieurs semblent en fait participer activement à la production et à la diffusion de nouvelles images sur leur quartier, notamment par leur proximité avec les milieux journalistiques. Il s’agit parfois seulement de réflexes professionnels qui donnent une visibilité à des événements locaux que d’autres habitants auraient pu organiser mais n’auraient pas médiatisés : nous pensons par exemple à une exposition de photos organisée par l’un de nos enquêtés, Hugo, dans un café de son quartier. Ayant sympathisé avec le patron kabyle, Hugo le met en contact avec son oncle qui avait été capitaine pendant la guerre d’Algérie et avait pris beaucoup de photos dans le secteur kabyle qui était sous sa tutelle. Ils décident d’organiser une exposition de ces photographies dans le café, le « vernissage » prenant la forme d’un grand couscous, autour duquel l’oncle et les visiteurs échangent des récits. Ce type d’initiative locale n’a en soi rien de remarquable, mais on peut être surpris par la communication qu’Hugo organise autour de l’événement, qui dénote la mise en œuvre d’habitudes professionnelles : graphiste de formation, il réalise un prospectus que ses amis et sa famille diffusent autour d’eux et envoie un dossier de presse à plusieurs rédactions ; « deux ou trois » articles paraissent, dont un dans Le Parisien. Il ne s’agit là que d’une visibilité donnée au quartier à travers l’organisation et la médiatisation d’un événement. D’autres gentrifieurs ont réalisé un travail médiatique plus important sur la ville.