5.1. Le tourisme, la nature, la communauté locale : quelles relations ?

L’écotourisme est avant tout une forme du tourisme responsable au sein des milieux naturels et singuliers. Dans les territoires de l’ouest du Kenya, il y a une qualité environnementale et paysagère pour l’écotourisme, mais elle demeure encore sous exploitée. A Kakamega et à Saiwa, faute d’impacts négatifs attribués au flux touristique, on parle du tourisme ‘écologique’, respectueux de l’environnement. L’absence d’effets négatifs attribués au tourisme peut s’expliquer par la présence de touristes soucieux des questions environnementales, une forte vigilance du KWS et du KFS dans l’application des règles en vigueur, et un flux touristique trop faible pour entraîner des impacts négatifs. Pour ces territoires, il nous semble que la dernière raison pourrait être la plus légitime.

A Saiwa, la seule menace vient d’effluents chimiques provenant des terrains agricoles aux alentours. Ceci entraîne une végétation florissante et invasive (Pennissetum sp.) qui couvrent plus de 60% de ce parc, réduisant ainsi les pâturages de « Sitatunga ». Cette réalité témoigne du fait que les barrières tout autour des aires protégées ne constituent pas forcément une préservation de la biodiversité. Les pressions au-delà et en dehors de ces espaces entraînent aussi des impacts négatifs. Par exemple, malgré une barrière électrique (solaire) entourant le parc national du lac Nakuru depuis 1986, ce dernier est sévèrement menacé à cause de la déforestation de la forêt de Mau et de l’urbanisation à quelques kilomètres de ce parc.

Puisque les facteurs à l’extérieur peuvent entraîner la dégradation de ces ressources, il serait mieux d’intégrer les solutions scientifiques et politiques dans l’ensemble de la gestion des milieux naturels. Ces solutions et stratégies doivent intervenir immédiatement sans tarder car, parler de l’environnement devient désormais une question de survie pour le tourisme kenyan. Il vaut mieux anticiper ces problèmes et trouver leurs solutions que les résoudre ou les guérir. Dans les parcs kenyans, les problèmes soulevés par la destruction de l’environnement sont nombreux : la déforestation de Mau, la sécheresse, le système agricole (shamba system) dans certaines forêts kenyanes, le blocage du corridor d’animaux au parc national de Nairobi, l’enfermement des animaux dans le parc national tel qu’à Nakuru.

A l’ouest du pays, grâce à une faible fréquentation touristique, les touristes ne voient guère d’autres touristes, et ils ne voient que la nature telle que la beauté de la forêt tropicale de Kakamega. Dans cette partie du pays, le séjour se fait dans la tranquillité comme le suggère l’accroche promotionnelle de Saiwa (secluded tranquility…) ou celle du Mont Elgon (… secluded splendor …) qui se traduit respectivement par la « tranquillité solitaire » et la « tranquillité splendide ».

Cependant, certains touristes semblent déçus par cette solitude, ainsi que la tranquillité dans la nature. Pendant les enquêtes, ils (les touristes) ont fait appel au marketing sérieux afin d’attirer davantage les touristes. Cet appel nous montre qu’on appréciait plus ces attractions touristiques si on avait le sentiment que d’autres les estimaient aussi. En effet Stock et al, dans leur analyse du fait touristique, remarquent que « faire du tourisme, c’est aussi rencontrer l’autre, touriste ou non »246. La rencontre des autres touristes amène une satisfaction au client qui le rassure d’avoir choisi une bonne destination.

Dans les discours sur l’écotourisme, le bien-être de la population locale est aussi clairement énoncé. Pourtant à Saiwa, aucune initiative locale liée directement au tourisme n’est sur place. Ce qu’on observe près de ce parc n’est qu’une initiative de la protection des grues et des marécages à travers l’initiative locale de « Kipsaina Crane and Wetland ». Celui-ci a l’objectif de protéger l’habitat des « Sitatunga » mais sans participer à l’écotourisme. Près de ce parc, il n’existe ni les hébergements touristiques appartenant à la communauté locale, ni l’association des guides touristique locaux. Un type d’hébergement où séjournent souvent des touristes, pas loin de ce parc (Sirikwa Safaris), appartient à une élite blanche.

A Kakamega, la population locale participe activement à l’écotourisme communautaire et elle en profite à travers la Kakamega Environmental Education program (KEEP) et Kakamega Biodiversity Tour Operators Association (KABICOTOA) en offrant des visites guidées (chap. 6.2.2).

Dans ces destinations, le rapport entre le tourisme et la communauté d’accueil est directement lié à la perception que cette dernière ressent envers les milieux naturels. Cela dépend aussi de leur rapport avec les organisations gestionnaires de ces zones protégées. Cela ne veut pas dire que ces peuples ignorent toujours l’importance écologique qu’apportent ces espaces. Au contraire, ils sont conscients de ce fait et c’est la raison pour laquelle ils favorisant l’existence de ces milieux.

Les enquêtes sur le terrain font ressortir que 68% des interviewés à Saiwa ont une relation positive avec les dirigeants locaux de KWS. Selon ces enquêtes, ce sont les petits gestes envers la communauté qui jouent un rôle d’apaisement et de contentement. Par exemple, certains s’expriment sur les actions menées par le KWS pour résoudre les problèmes locaux, notamment le développement d’infrastructures auprès de ce parc. Le KWS permet aux membres de la communauté de traverser le parc vers l’autre côté du village gratuitement ; cette organisation paramilitaire est un symbole de sécurité pour les villageois, ses employés étant des clients importants pour les produits provenant du village tels que du lait et du maïs…. Le plus important est leur perception de KWS comme « un bon voisin ». Celle-ci correspond aux qualités positives données à cette institution jadis réputée pour son image purement paramilitaire et s’avère le premier pas vers la coopération entre les populations locales et le KWS pour assurer la pérennité des milieux naturels.

A Kakamega coté KWS, ce rapport communauté/KWS s’est soldé en souvenirs négatifs où 56% des interviewés ont répondu négativement. Parmi les raisons données figure celle d’arrestations fréquentes pour les infractions, un phénomène non signalé à Saiwa. Ces peuples se plaignent contre l’interdiction de ramasser du bois et des matériaux pour construire leurs maisons. Ici, seuls 34% des interrogés qualifient ce rapport comme étant positif. Néanmoins comme à Saiwa, les petits gestes du KWS sont aussi appréciés par la communauté : la mise à disposition de voitures de KWS pour amener les villageois à l’hôpital en cas de maladie, l’autorisation de ramasser du bois de chauffage exceptionnellement à certains occasions telles que les funérailles, la création d’emplois temporaires pour les jeunes de villages (guides touristiques, nettoyage des sentiers touristiques…), et les employés de KWS sont une source de marché des produits locaux tel que le lait.

Coté KFS à Kakamega, la relation entre le KFS et la communauté reste mitigée. 50% des sondés la perçoivent comme amicale. Les raisons données comprennent la conservation de la forêt grâce à la présence de KFS, l’autorisation de ramasser du bois et la sécurité apportée aux villageois par le KFS. Ici 46% des sondés se plaignent plutôt sur l’arrestation.

Donc, le problème d’arrestation semble plus pertinent et il prend une place prépondérante dans les discussions à Kakamega (KWS et KFS). Néanmoins, comme noté dans la première partie, ces peuples ne peuvent pas sauvegarder eux-mêmes cette forêt d’une manière durable sans l’intervention de l’Etat. En outre, malgré la notion de développement durable qui met l’accent sur les besoins de la génération future, il nous semble que beaucoup reste à faire pour les générations actuelles qui se trouvent à la fois entre l’illégalité ou l’infraction, et la satisfaction de leurs besoins de base.

Avant l’apparition du concept de l’écotourisme dans les années 1980, celui de l’éco-développement, déjà conçu en 1973, a mis en exergue le fait que « chaque communauté définit elle-même un projet social et global qui apparaît comme son propre style de développement » (encadré 7.3). Guillerme et al soulignent d’ailleurs que, pour les habitants avoisinant les aires protégées, l’ « enjeu n’est peut-être pas seulement le développement mais aussi la possibilité pour ces personnes de participer aux décisions pour la gestion des ressources dont elles ont besoin pour vivre »247. Cela souligne l’importance des décideurs locaux qui doivent prendre en main le développement touristique sur leurs territoires. Par contre pour nous, on aurait plutôt dit que l’enjeu ne réside pas uniquement dans la participation, mais la possibilité pour ces populations de se développer et de vivre mieux car au-delà de la participation, c’est la finalité de la mise en tourisme qui importe. Dans l’exemple de Zimbabwe décrit par Rodary (op.cit p. 130), au moment de la mise en place de programme de CAMPFIRE, « face à l’opposition des villageois, les réponses des professionnelles de la conservation avaient tout d’abord consisté à focaliser leur action sur les bénéfices économiques que la faune pouvait apporter ».

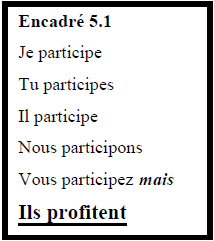

Pour illustrer ce point de vue, on utilise le message affiché sur un tableau par des étudiants français pendant leur manifestation de 1968 contre l’exploitation sociale (encadré 5.1). Ce message nous montre qu’être un participant d’un projet donné ne transforme pas une personne automatiquement en bénéficiaire. Cet appel à la participation de communautés locales n’est pas nouveau. Honey (1999) a abordé ce thème dans son livre intitulé en partie « …qui possède le paradis ? »248. Elle était consciente que ce sont les populations qui avoisinent les parcs nationaux qui subissent les effets négatifs, alors qu’au contraire, elles devraient en profiter. Barrow et al (2002) ont renchérit en se demandant si le fait que les ruraux profitaient des aires protégées était une rhétorique ou une réalité249. Duffy (2002), Weaver (2003), Dewailly (2006), Brunel (2007), Simpson (2008) et Guillerme (2009) constatent la même problématique. Mais pour nous, ce n’est pas la nouveauté ou l’ancienneté de ce sujet qui importe. C’est plutôt la manière intéressante avec laquelle ces militants déjà cités ont abordé le sujet. Leur message simple et clair peut être présenté de la manière démotré en encadré 5.1. Malgré leurs efforts, les populations riveraines des aires de biodiversités sont peu récompensées, comme le démontrent ces étudiants. Ce sont les « autres » qui profitent de leur travail.

Toutes les études de cas arrivent à la même conclusion de faire participer des communautés locales dans la gestion des ressources naturelles. Du Mexique à l’Inde, du Kenya à l’Australie, du Belize au Burkina Faso…, les discours sur la participation des communautés autochtones dans le domaine du tourisme sans en tirer suffisamment de profits se sont généralisés. Même Weaver a fait le constat qu’au Costa Rica, les populations locales étaient moins directement impliquées dans le tourisme250.

Ceci est généralement attribué au tourisme de masse et plus particulièrement au tourisme de masse enclavé. C’est le cas de Luperon dans la république dominicaine où Freitang s’est demandé : « le développement du tourisme d’enclave, qui en bénéficie ? ».251 Evidemment comme dans lesdits exemples, ici les pauvres ne profitent pas du tourisme. C’est peut-être la raison pour laquelle Dewailly et Flament annoncent que « le tourisme dérange »252. Aussi, les phrases suivantes d’un autochtone Hawaïen il y a vingt ans, largement citées dans les publications du tourisme, témoignent de ce fait : « nous ne voulons pas le tourisme. Nous ne vous en voulons pas. Nous ne voulons pas être dégradés comme les ouvriers et les danseurs. Ceci c’est une pollution culturelle. Je ne veux pas voir un seul touriste à Hawaï. Il n’y a pas de touristes innocents »253. Un tel sentiment fort apparaît isolé, mais il nous fait réfléchir sur la manière dont on pratique le tourisme sans prendre en compte les autochtones.

Malgré la difficulté de contenter tout le monde, Kibicho et Dewailly remarquent qu’un « tourisme fondé sur la communauté aide à éviter les conflits entre collaborateurs »254. Les exemples se multiplient en ce qui concerne le manque de participation des populations hôtes. C’est le cas du « conservationisme pur et dur » ainsi que de la « diplomatie verte » avancé par Brunel255 ; de l’ « ingérence écologique » comme l’écrit Chouaibou256 ; des « bulles touristiques en milieu tropical » de Dehoorne257 ; et des « réfugiés de la préservation » comme l’écrit Depraz258. Bref, Dewailly le résume en disant qu’en « réalité, il y a beaucoup de lieux où le tourisme s’est fortement déployé sans que la population locale en profite réellement… »259.

Dans la quête de faire participer ces populations, il serait prudent d’apprécier les diversités culturelles et territoriales. L’approche générale du développement touristique sans prendre en compte les différences dans ces territoires et ces peuples peuvent se terminer par un échec. Amelot et André-Lamat nous avertissent contre le regard de l’extérieur (surtout le regard international) des problèmes locaux, car ce type de discours ‘autoréférentiel’ tend à imposer aux Etats des actions et des solutions sur la base d’un argumentaire scientifique parfois discutable260.

De temps à autre, cette imposition de ‘solutions’ de l’extérieur aboutit à des avantages économiques pour ces peuples sans vraiment réduire les conflits envers ces territoires. Alors, comme le souligne Dewailly, malgré tous les avantages économiques, certaines communautés n’apprécient pas forcément le tourisme – le cas des Maasai d’Amboseli au Kenya. Ce Géographe se demande ainsi s’il est justifiable de les considérer comme étant les « anti-touristes »261.

Ayant mentionné les divergences et les particularités qui subsistent d’un territoire à l’autre, peut-on avoir une convergence en termes de participation communautaire ? Et comment peut-on faire participer ces populations ?

Le défi actuel de la recherche en tourisme, comme le nôtre, réside donc dans la proposition de nouvelles approches qui prennent en compte les facteurs contextuels, ainsi que la contribution à la connaissance du développement touristique en général. Néanmoins, différents niveaux de participation sont proposés, notamment par Butler262. Ils se situent entre l’imposition des solutions extérieures et la gouvernance participative263, comme le préconise le concept d’écodéveloppement, ainsi que le modèle participatif de Sherry Arnstein de 1968. Pourtant, la position voulue et idéale est proposée par Dewailly dans sa définition de la « mise en tourisme ». D’après lui, le « rôle des décideurs et acteurs locaux … semble plus important dans l’élaboration des processus et des décisions qui provoquent ou accompagnent le développement du tourisme »264. Par contre il n’est pas étonnant que dans les territoires qui sont l’objet de notre étude ainsi qu’au Kenya en général, ces discours soient plutôt théoriques et académiques que pratiques.

Selon Calas, la marque d’un espace touristique ne réside pas seulement dans sa qualité esthétique et paysagère mais aussi dans des acteurs qui font du tourisme 265. Les territoires de Kakamega et de Saiwa constituent des beaux paysages, comme on l’a déjà souligné ailleurs. Par contre, comme en témoigne la totalité des peuples à Saiwa et la bonne majorité à Kakamega, les communautés locales au sein de ces destinations, tout en étant des acteurs touristiques – par le fait qu’ils vivent à proximité des zones fréquentées – ne font pas du tourisme. Ils sont parfois les ‘acteurs’ passifs et indifférents dans la mise en tourisme de leurs territoires et ne semblent pas prêts à s’y impliquer.

Malgré les exhortations des chercheurs que la communauté locale doit être associée aux projets touristiques, le tourisme est étranger et hors de portée pour ces populations. Rappelons la typologie de la population locale proposée par Cazes et Knafou dans les destinations touristiques266 : on constate que celle de Saiwa ne vit pas du tourisme et n’a pas le sentiment d’en vivre, tandis qu’une partie de la communauté à Kakamega vit du tourisme de façon hétéroclite. Dans ces deux destinations, la ‘participation’ de ces peuples se manifeste de façon indirecte à travers le respect de l’environnement, la participation aux réunions publiques « barazas » convoquées par le KWS ou le KFS, l’accueil des chercheurs qui y travaillent en participant à leur enquêtes et le respect des règles mises en place pour la sauvegarde de ces territoires.

La compréhension du rapport entre les milieux naturels, la communauté d’accueil et le tourisme nous amène à nous interroger sur les contacts entre les touristes et la société locale. Pourtant, on reste conscient que les zones de biodiversité au Kenya sont unipolaires – le milieu naturel étant le seul pôle d’attraction touristique. Par conséquent, on n’attend pas de relations concrètes entre ces deux groupes, car le tourisme reste avant tout une activité de consommation esthétique passionnée des paysages.

A Kakamega ainsi qu’à Saiwa, les touristes fréquentent les milieux naturels sans faire une visite dans les villages voisins. Stock et al soulignent qu’ « au départ, la proximité spatiale entre les acteurs ne garantit pas de facto leur coopération dont dépend pourtant leur capacité à agir sur le fonctionnement du lieu, en établissant un consensus local et en unissant leurs forces »267. Cette coopération veut dire que les touristes devraient s’intéresser aux visites ‘culturelles’ dans les villages à coté et d’autre part, les autochtones devraient saisir l’opportunité de profiter de telles visites. Ce raisonnement est pertinent même pour l’OMT, qui observe qu’ « il ne suffit pas de partir du principe selon lequel les bénéfices de la croissance économique retomberont automatiquement ‘en pluie’ pour les pauvres »268.

Donc, il reste à savoir pourquoi les touristes ne s’intéressent pas aux villages à coté des zones de biodiversité. Le défi le plus important à relever consiste à trouver comment relier le tourisme et la communauté locale et vice versa.

D’abord, hormis ce que Brunel appelle le « tourisme de misère » dans les banlieues africaines269, il semble que les touristes ne voudraient pas se mêler à la réalité déplaisante de la pauvreté des villages à coté. En plus, les soucis sécuritaires et la pollution esthétique les empêchent de visiter, alors que le tourisme se fonde sur une activité agréable, voir de bonnes choses qui donnent du plaisir et de bons souvenirs.

En outre, sauf pour les territoires habités par des nomades (Maasai, Samburu, Turkana, Borana…), la plupart des villages et des villageois kenyans sont en train de se transformer. Ils ne sont plus figés dans la vision passéiste et ne font pas preuve auprès du monde du tourisme qu’ils sont aussi dotés de pratiques culturelles qui peuvent être montrées et admirées par les touristes. Cela relève une évidence de ce que Brunel a désigné comme la « dysneylandisation » du tourisme270. Selon ses propres termes adoptés de Doquet (1999) l’ « ‘exotisme’ tant recherché par le touriste ne peut exister sans la négation de l’épaisseur historique et culturelle des lieux, sans aussi le refus d’une modernité qui ne collerait pas à l’imaginaire touristique… pour avoir le sentiment d’avoir réussi son voyage (et prendre de belles photos), le touriste ne veut voir ni voiture, ni montre, ni télévision, et qu’il faut enlever tous les signes de la modernité avant d’exécuter la danse des masques ».

Certaines communautés comme les Luhya à l’ouest du pays, les Kikuyu au centre et une partie des Kalenjin dans le Rift Valley ne possèdent guère l’image voulue par des touristes étrangers. Ces tribus parlent de plus en plus les langues étrangères notamment l’anglais, les habits ne sont plus les costumes traditionnels sauf pendant certaines cérémonies telles que la circoncision ; les maisons sont de plus en plus en béton, en ferronnerie ou en tuile ; les villages sont de plus en plus connectés au réseau de communication à travers les téléphones portable, les radios, les télévisions, l’Internet… Ces peuples se révèlent peu conformes aux clichés touristiques des peuples sauvages, analphabètes, figés dans leurs traditions… Ils se trouvent entre le traditionalisme et le modernisme grâce à la mondialisation ou l’occidentalisation des esprits et des vies qui se généralise, alors que la fierté dans la vie traditionnelle (sauf pour les croyances) reste limitée. Parfois, la vie traditionnelle est associée à la pauvreté. Certains membres de la communauté à Kakamega souhaitent que le secteur du tourisme les apporte quelques aident pour construire de « bonnes maisons » à vivre.

Malgré cela, cette recherche montre que 58% des interviewés à Saiwa, 46% à Kakamega coté KWS, et 66% à Kakamega coté KFS avouent être au moins en contact avec des touristes. Mais cette interaction entre les visiteurs et les visités reste marginale, voire superficielle, à travers des gestes de « salutation », d’indication de la direction aux touristes et dans un « cadre de recherche », quand ils sont sollicités pour répondre aux questions d’une étude.

Par leur mise en avant dans la promotion du tourisme au Kenya, les Maasai sont au moins qualifiés d’accueillants. Pour ces peuples, comme ceux de l’ouest du Kenya, l’acceptation d’autres chez eux n’est qu’un premier pas vers la mise en tourisme de leurs territoires. Par exemple Western, l’ancien Directeur du KWS, a souligné que « si l’Amboseli (l’un des parcs nationaux les plus importants du pays) était un modèle qui a montré le potentiel d’engagement des communautés dans les initiatives de conservation, il a également affiché ses faiblesses liées à ce type de participation. En dépit des politiques nécessaires, la communauté (Maasai) n’était pas s’organisée et elle n’avait pas les compétences nécessaires. Son progrès était entre les mains des organisations extérieures qui leur fournissaient aussi l'aide financière ».

Sans prendre en compte cette réalité, les débats sur la participation de la population locale au tourisme et à la conservation se poursuivent. Mais, dans la plupart des cas, le tourisme s’épanouit sans la ‘participation’ véritable des sociétés locales. Par exemple, dans les bulles touristiques tropicales décrites par Dehoorne (op.cit), Brunel (op.cit) souligne le fait que « les visiteurs non seulement y viennent mais y reviennent ». Cela veut dire que la non participation n’est pas vraiment un frein de l’essor touristique.

Malgré le manque d’interaction concrète entre ces peuples et les touristes, la majorité de répondants – 72% à Saiwa, 61% à Kakamega coté KWS (KKWS), 92% à Kakamega coté KFS (KKFS) – considèrent amical leur rapport avec les touristes. Cela veut dire qu’ils sont au moins accueillants. Il faut noter que le reste du pourcentage dans cette question n’est pas attribué à la réponse négative mais au manque d’idée : Saiwa (22%), KKWS (24%) et KKFS (3%).

Le terme « communauté d’accueil », en anglais « host community », souvent utilisé à la place de société locale (local community) reste plus théorique que pratique. Accueillir selon le dictionnaire le petit Robert veut dire « être là lorsqu’il arrive, aller le chercher… Donner l’hospitalité à ». Tous ces attributs sont absents chez ces communautés. Néanmoins, l’essentiel réside dans le fait que ces peuples acceptent des touristes. Mais cette acceptation est plus ou moins passive et silencieuse du fait qu’il y a ceux qui en bénéficient, comme les guides touristiques, alors que la majorité ne se sent pas concernée par le tourisme.

Néanmoins, dire que les sociétés locales se désintéressent à l’activité touristique serait évidement loin de la réalité. Elles se montrent sensibles et optimistes aux enjeux économiques liés au tourisme : création d’emplois, soutien des projets au sein de la communauté, mise en place des bourses scolaires et soutient des initiatives agricoles. Parfois sans faire la distinction entre les touristes au sens strict du mot, ces gens identifient tous les blancs comme des touristes. Ainsi, 66% des répondants à Saiwa, 37% à KKWS et 74% à KKFS avouent d’avoir eu les impacts positifs liés à l’activité touristique principalement la mise en place des écoles et d’autres infrastructures, et les emplois liés aux guides touristiques. Certains ont mentionné les sponsors de sports tels que les tournois de football dans les villages et plusieurs dons faits par les visiteurs tels que les couchages, les vêtements et les bourses scolaires. La construction de l’école primaire de Muleche au sud de Kakamega est attribuée aussi au tourisme. En général, pour ces gens, les impacts positifs et négatifs générés par des milieux naturels sont aussi associer au tourisme et vice versa.

En l’absence d’appui externe, les populations locales développent leur propre interprétation de l’activité touristique. Sans doute savent-elles que les touristes recherchent l’altérité ; sans savoir laquelle, certains autochtones pensent par exemple à des maisons traditionnelles comme un élément important ayant le pouvoir d’attirer naturellement des touristes. Le manque de compétences nécessaires aboutit souvent à une mauvaise mise en tourisme. Ainsi, souvent ce type de projet n’arrive pas à attirer l’intérêt des visiteurs, ce que les autochtones ne comprennent pas. Il s’avère donc que la maîtrise de l’activité touristique et des clients reste plus compliquée et complexe pour eux.

Le manque d’équilibre entre les regards de l’intérieur et de l’extérieur dégrade le rapport positif entre la communauté locale, le tourisme et le milieu naturel. Cette absence de vision critique aboutit ainsi à une mauvaise mise en tourisme des territoires : les projets qui n’attirent guère de touristes, ceux qui se rentabilisent mal, ceux qui sont mal situés, ceux qui n’ont pas le soutien de la population locale, ainsi que les projets qui ne sont pas soucieux de la fragilité du milieu… Plutôt qu’un concept largement théorique, il s’avère nécessaire de proposer une politique efficace et durable capable de relier la conservation, le tourisme et la population locale.

Les espaces touristiques présentent l’interaction entre les accueillis – les touristes – et les accueillants – les sociétés locales. Ce type de relations donne lieu à des interprétations internes (par ses habitants) et externes (par les visiteurs). Ainsi, pour répondre à la problématique de la bonne mise en tourisme d’un territoire, il est nécessaire de prendre en compte ces deux regards.

Un regard endogène identifie les projets qui pourraient maximiser le « bien » et minimiser le « mal » sur ces territoires. Quant au regard exogène, ces territoires peuvent mieux se positionner pour mieux accueillir les touristes. Ce regard de l’extérieur aide les acteurs locaux du tourisme à identifier les vraies ressources touristiques au sein de leurs territoires.

Beaucoup d’études au sein de milieux naturels menacés sont orientées vers la compréhension de la biologie et de l’écologie de plusieurs espèces faunistiques et floristiques, sans un effort préalable pour comprendre leurs interactions avec la communauté humaine. Ce type d’approche se solde souvent par un échec. Donc, la limitation artificielle du « dedans » et du « dehors » ne peut être que peu efficace, annoncent Amelot et André-Lamat271. Quant au Muller (op.cit p. 43), les « parcs nationaux et les zones protégées, lorsqu’ils sont entourée de gens affirmés et en colère qui se changent alors en ennemis de la conservation sont généralement voués à l’échec ».

Alors, le modèle actuel de catégorie II selon la classification de UICN ne protège pas forcément la faune ou la biodiversité. Le Kenya a perdu 31% de sa faune au sein des aires protégées et 48% à l’extérieur de celles-ci entre 1977 et 1994. En ce moment, le Kenya possède 32.000 éléphants par rapport à 165.000 spécimens en 1975, soit une réduction de 80% en 35 ans. Aussi, sur 15.000 zèbres de grevy (Equus grevyi) en 1970, il ne reste que 2.600 au Kenya. En plus, sur les 23.000 lions présents en Afrique, le Kenya ne compte que 2.000 lions (une espèce qui devient de plus en plus menacé au pays) dans la savane : 825 à Maasai Mara, 675 à Tsavo (Est et Ouest), 40 à Meru, 25 à Nairobi ... A l’échelle africaine, la même histoire se généralise où on comptait plus de 65.000 rhinocéros noirs (Diceros bicornis) en 1969 contre une population de 4.230 aujourd’hui dont 610 se trouve au Kenya (site web KWS).

Avec la population faunistique qui continue à se rétrécir d’une manière alarmante, les autorités intensifient la vigilance à leur protection. Voulant ‘trop’ les protéger augmente les arrestations qui dégradent les relations positives avec les partenaires locaux. Alors, mis à part les revenus touristiques générés, les aires protégées deviennent de plus en plus impopulaires au niveau local.

La conception « d’insularisation » en maintenant le clivage entre le « dedans » et le « dehors » fait encore débat. « Protéger la nature est-ce protéger la société ? » annonce le titre de la revue Géographie et Culture (2009) sous la direction de Eric Glon. L’article de Lepart et Marty fait ressortir que « les dispositifs de conservation fondés sur les espaces à protection stricte, et la conservation intégrée sont plus complémentaires qu’opposés. Ils correspondent à des enjeux différents, ils ont des cibles différentes (…). Toutefois, penser la conservation de la nature sur un mode clivé, en opposant réserves et espaces sans enjeu, est un modèle dépassé. Il convient de sortir des espaces protégés pour conserver la biodiversité, d’abord parce qu’une grande partie des espèces menacées ne s’y trouve pas, ensuite parce que conserver la biodiversité en dehors des réserves, dans l’espaces ordinaire, permet de repenser la relation de l’homme à la nature »272.

De telles propositions de « sortir des espaces protégés pour conserver la biodiversité » ne sont pas nouvelles. Mathevet et Polin s’expriment sur la « géographie de conservation » plutôt que la « biologie de conservation »273. Comme le fait Rieucau dans sa thèse sur les sociétés françaises274 maritimes et riveraines de la Méditerranée, ces auteurs nous invitent à « culturaliser la nature ». Dans sa thèse, ce géographe (Rieucau) ne dissocie pas la nature des peuples dans le voisinage. Cette même perception est partagée par Entrikin275 qui insiste sur la « signification culturelle » que ces lieux apportent ou encore Daniel Janzen, le fondateur du parc national de Guanacaste au Costa Rica, qui écrit sur la « culturalisation de la biologie ». Cela veut dire que les ressources naturelles doivent se situer dans un contexte culturel au même titre que la musique, l’art et la religion.

Par contre, dans l’histoire de la création des parcs nationaux depuis Yellowstone, ces espaces sont des patrimoines nationaux gérés par l’Etat – la plus haute autorité compétente du pays – qui prend des mesures pour empêcher ou éliminer dès que possible l’infraction humaine. En plus, l’exploitation privée des ressources naturelles est perçue comme une mauvaise politique. Et enfin, ces territoires existent pour satisfaire à la majorité des peuples : le concept de la « greatest good for the greatest number of people ».

Ce dernier point signifie que ces espaces offrent des ressources multiples à des acteurs variés aux intérêts contradictoires. Le secteur du tourisme perçoit souvent ces zones de biodiversité comme des lieux de consommation par des touristes tandis que les gestionnaires de ces territoires tels que le KWS et KFS les perçoivent comme un moyen de protéger ou de conserver la faune et la flore coûte que coûte. En plus, pour les communautés locales, ces zones sont des banques pour fournir leurs divers besoins.

Avec les divergences dans la perception de ces espaces, il reste à voir comment les propositions de « culturaliser la biologie » vont passer de la réflexion à la réalité, car il est évident que ces entités ne sont plus des territoires géographiquement limités. Par exemple, le Maasai Mara, le Mont Kenya, le Mont Elgon, la forêt de Kakamega et le lac Victoria sont des biens nationaux voire internationaux, en plus de leur statut local. Il s’avère qu’ils sont décontextualisés ou étatisés, car leur contextualisation ou limitation géographique devient problématique, comme en témoignent la forêt de Mau au Kenya et la réserve nationale de Maasai Mara. Alors, tandis que les impacts négatifs attribués aux milieux naturels (les dégâts attribués aux animaux sauvages par exemple) sont localisés, les impacts positifs (les retombés économiques) sont globalisés. Donc, les conflits autour les zones de biodiversité persistent car ces espaces maintiennent un statut de bien planétaire, global et national, souvent déconnectés du développement local.

Wishitemi et Okello préconisent (erronément ?) la gestion ‘ethnique’ de ces espaces tel que les parcs de Tsavo et Amboseli, en disant que ce type de management est plus efficace que le modèle actuel centralisé276. Il ne nous semble pas que ‘décentraliser’ veuille dire ‘ethniciser’. Les réserves de Maasai Mara, Bogoria et Shaba ne sont pas parmi les territoires les mieux gérés du pays, malgré une gestion par les élus locaux au nom de la communauté locale. Par exemple, le Maasai Mara, une icône du tourisme de safari du pays, devient de plus en plus un symbole de mauvaise gestion, de surdéveloppement des aménagements touristiques, ainsi que de corruption du pays277. Le KWS reste un leader en matière de compétence dans la gestion des zones de biodiversité au Kenya, que les conseils locaux.

Les militants de la conservation et même le KWS ont manifesté une vive opposition contre la proposition du gouvernement central de ‘contextualiser’, voire ‘ethniciser’, le parc national d’Amboseli à des fins politiques en 2006. En dépit du bon sens, ‘ethniciser’ ou ‘contextualiser’ ces ressources, alors que ce qui se passe en dehors de ces territoires dépasse les intérêts territoriaux ou locaux, nous semblent une mauvaise politique. Certes, pour certains, « délimiter le ‘local’ serait une tache difficile »278.

Puis, la contradiction entre la contextualisation et la décontextualisation sert à perpétuer l’animosité contre ces espaces naturels, comme le démontre Médard sur la forêt de Mau au Kenya. A un moment donné « les populations sont autorisées à engager des activités dans la réserve forestière et, à d’autres moments, elles sont refoulées, créant un fort ressentiment »279. Ces zones doivent profiter du spécifique (identité locale) en s’intégrant au global. Cela veut dire que le rôle du ‘local’ serait celui de l’identité territoriale mais pas de l’appartenance même si la mise en place des aires protégées a généré un sentiment de « dépossession » au sein des populations locales.

Alors, « culturaliser la biologie » se confond souvent avec la « possession », l’ « appartenance exclusive », voire l’ « ethnicisation » de ces ressources. Médard280 dans son analyse de la situation foncière du Kenya, démontre comment les villageois font appel aux « revendications territoriales » où ils défendent l’idée de limiter ces ressources aux seules originaires d’une terre (leur définition de la société locale ?). Il nous semble que la « nationalisation » de ces ressources (à travers le KWS et le KFS) avec le soutien de la population locale serait une stratégie optimum car délimiter le local, c’est prendre le chemin vers une catastrophe écologique.

Il faudra noter que cette thèse ne s’oppose pas au rapprochement de la conservation et les populations locales. En effet, le principe 1 de Rio sur l’environnement et le développement déclare que « les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ». En plus, le principe 22 ajoute que, « les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable ».

Depuis lors, les expressions sur cette problématique sont diverses : certains parlent plutôt de l’ « écologie du paysage » (Wishitemi et Okello, 2003), d’autres de « corridor écologique » (Guillerme et al, 2009) ainsi que du concept de « parcs au-delà des parcs », connu au Kenya comme parks beyond parks (chap. 5.3). De tels espaces assurent la migration des espèces protégées en maintenant des paysages diversifiés et favorable à ces espèces281.