8.2. Trois mots d’ordre pour l’écotourisme : contempler, s’impliquer et vivre

Aujourd’hui, un certain nombre de faiblesses ne permet pas à la région ouest du Kenya de se développer touristiquement. Le tourisme vers les destinations alternatives doit se développer au-delà de la notion du « regard » touristique ou de la contemplation de la faune car la visibilité dans la forêt est réduite, le spectacle animalier à Saiwa est absent. Dans ce parc, le « Sitatunga » est largement insaisissable ; il ne fait qu’une courte apparition entre 06h00 et 11h00 ainsi qu’entre 16h00 et 18h00. Au Mont Elgon, les éléphants de grottes ainsi que les léopards sont aussi moins visibles. A Kakamega, le Bush Buck, Tragephalus scriptus (photo 2) prend la fuite dès que quelqu’un l’approche. Les forêts tropicales peuvent être les destinations touristiques essentielles, mais on peut avancer deux raisons qui empêchent cette réalisation. Il est important de noter que les forêts sont beaucoup plus menacées que les savanes, car ces dernières sont facilement attrayantes pour des touristes ; elles sont moins humides, moins impaludées et moins intéressantes pour l’agriculture. Le contraire s’avère vrai pour les forêts tropicales qui, sans être favorables au « regard » touristique à cause de leur visibilité réduite, sont très attractives pour l’agriculture. Aussi, bien que la biomasse végétale soit moins importante que celle des forêts, la biomasse animale est florissante dans les savanes.

Le Géographe Lacoste nous apprend que le développement touristique dépend de l’intérêt croissant pour les paysages – des espaces géographiques visibles depuis un certain point451. La visibilité dans les plaines de savanes est élevée par rapport aux forêts. Cela est dû au fait que les savanes présentent des prairies caractérisées par des arbres suffisamment petits ou très espacés car la canopée ne les ferme pas. Ces espaces ouverts permettent un éclairage suffisant pour le regard touristique.

En revanche, sous la couverture d’une canopée, pratiquement aucun soleil n’atteint le sol forestier. L’espace forestier reste plus ou moins sombre. Par conséquent, les territoires forestiers sont beaucoup plus des espaces masqués ; la plupart de la faune (oiseaux, papillons, insectes…) occupe la strate sommitale de la forêt. Même depuis un point d’observation, le regard se fait sur la canopée et aux alentours de la forêt. Alors, la forêt de Kakamega doit jouer sur les paysages : roches et panoramas à partir des points hauts. Avec de tels constats, les parcs forestiers tels qu’Arabuko Sokoke et Kakamega ne présentent pas de vraie concurrence aux parcs non forestiers en termes du tourisme de vision. La végétation, notamment les arbres, joue un rôle relativement mineur dans l’attraction touristique au Kenya. Comme au Rwanda et en Ouganda, la faune plutôt que la flore reste une motivation et une satisfaction majeure chez les touristes pour le tourisme de Gorilles.

Pendant la création de la réserve nationale de Kakamega (KFNR) en 1984, le Prof. Kokwaro (l’un des experts) a remarqué qu’il y avait peu de choses à montrer aux touristes452. Pour lui, selon cette affirmation, comme pour les majorités de touristes, c’était la faune qui accorde à un territoire donné la qualité d’être une destination touristique ; il a ajouté naïvement que les touristes (à Kakamega) demanderaient si ce qu’ils voyaient (en dehors de cette forêt) étaient des buffles (en réalité, ce ne sont que des vaches en pâturage). Selon lui, ces vaches pourraient bien neutraliser le « manque » de faune dans cette forêt et ses alentours. Jusqu’à présent, rien de pareil ne s’est passé. Ces vaches ne font pas partie de l’attraction touristique et personne ne s’y intéresse.

Celle-ci facilite la vision claire de la faune et de la flore sans obstruction. Elles sont normalement construites là où il y a la faune en abondance

Photo : Odiara, B., 2008.

Le KWS a pris en main l’initiative de positionner mieux ses parcs à travers la communication touristique (chap. 8.3). Il a privilégié l’aspect faunistique aussi que floristique et paysager, pour remédier à l’insuffisance dans la connaissance des produits touristiques du pays. Par contre, il faut avoir conscience que cette démarche est loin d’être suffisante.

Pour réussir à renouveler le modèle touristique du pays, notamment de « safari et de plage » vers celui d’une voie alternative, il faut proposer d’autres solutions en plus d’un marketing rigoureux. C’est notamment la notion du « tourisme actif » dans ces destinations. Celle-ci est proposée en partie par le plan de gestion de la réserve de Kakamega à travers la diversification d’activités touristiques. Ces activités comprennent les randonnées nocturnes (sans dire comment), le canyoning sur les rivières, les excursions à pied, l’observation des papillons et des oiseaux453.

Néanmoins, puisque chaque aire protégée a sa particularité, il est nécessaire donc de redonner à nouveau la vraie définition de l’écotourisme en mettant l’accent sur tout ce qui peut être « extraordinaire » ou « spectaculaire » pour renouveler le regard touristique dans ces destinations. Pour Kokwaro, ce sont des vaches qui pourraient susciter un intérêt chez des touristes à Kakamega.

Dans son article sur les insectes libellules (Anisoptera), Lemelin souligne que même les microfaunes comme les papillons peuvent contribuer largement à la stratégie de développement touristique454. Il donne un exemple du Costa Rica et de Taiwan où les papillons attirent environ 500.000 touristes par an455. Pourrait-il en être de même pour le Sitatunga à Saiwa, les grottes et la vue panoramique du Mont Elgon, les papillons et les singes à Kakamega ? Ces territoires ne manquent pas de beaux paysages : ceux qui méritent d’être regardés, contemplés et admirés, comme le dit l’équipe MIT456. Cependant, à l’instar des destinations balnéaire et montagneuses jadis non touristiques, il nous semble que le tourisme forestier et de micro faune, comme à Kakamega et à Saiwa, pourrait être le tourisme de demain.

En outre, pour pouvoir légitimer la notion de tourisme au service des pauvres (l’écotourisme communautaire ou autochtone), l’activité touristique nécessite le fait de « vivre » ou du tourisme participatif à travers le contact culturel. Il faut concevoir le tourisme comme une visite qui contribue au développement de la communauté territoriale. Mais dans la plupart de cas, comme l’indique Dewailly en citant la formulation de Levenstein (1998, p 281), les touristes « usually want to visit a place, not its people »457. Le tourisme ne doit pas être uniquement une visite à un lieu « intéressant » occupé accessoirement par les autochtones. C’est le moment de penser à une logique de destination axée sur une identité naturelle paysagère et culturelle sans exception.

L’anthropologue Hawaiienne Eastman déplore dans son article que, malgré leur visite à la côte kenyane pendant un voyage organisé pour des membres de son université, il n’y avait aucun contact culturel avec la société swahili458. Leur visite a correctement présenté le volet paysager et naturel (la plage et la mer) mais pas le volet socio-culturel (les swahili et leur mode de vie). Il faut noter que, l’objectif de rencontrer l’autre constitue une des motivations pour se déplacer et vivre autrement pendant le séjour. Cela démontre que l’altérité auprès des touristes se trouve aussi dans les résidents dans les destinations visités. Mais comme dans le cas de Eastman et dans la plupart de cas, ces « autres rencontrés » sont normalement les « autres touristes » ce que l’équipe MIT appelle « notre semblable »459. Ils nous « ressemblent » car ils font ce que nous sommes en train de faire – du tourisme.

Ce type de rencontre participe de la formule « enclave » où il n’y a plus l’autochtone. Cependant, pour certains touristes comme Eastman, ils ne cherchent pas « leur semblable », ils cherchent l’autre, et pour eux l’expérience touristique est incomplète sans ce volet culturel autochtone. Enfin, en considérant généralement que dans le déplacement touristique, il existe souvent plusieurs motivations, ces volets de « contempler », de « s’impliquer » et de « vivre » présentés dans leur ensemble pourraient bien satisfaire aux touristes dans ces destinations.

En revanche, la quête d’échanges sociaux en tourisme, comme le préconise le concept de l’écotourisme, n’est pas évidente. A l’instar des bulles touristiques tropicales, des touristes dans la plupart du temps, rencontrent leurs semblables. Les acteurs du tourisme international qui possèdent et exploitent les enclaves touristiques favorisent la dissociation spatiale avec les populations locales en évitant toute interpénétration des activités et en limitant le côtoiement des populations460. Ces touristes là, n’ont pas accessibles à la communauté locale hormis des contacts avec les beach boys et les artisans/commerçants de souvenirs à l’entrée des parcs et des réserves. Les touristes dans ces enclaves, comme le dit Dewailly, sont plutôt motivé par le soleil, la chaleur, la proximité de la plage, la faune et la flore – le paysage461. Ils s’intéressent peu à la destination et la culture locale, comme l’écrit l’Equipe MIT en citant Gay (2000) sur les touristes sud-africains et zimbabwéens aux Comores. Ces touristes restent dans l’hôtel et ne s’intéressent qu’à ses activités balnéaires et nautiques462.

Dewailly qualifie ce type de touriste comme « un être souvent assez égoïste », qui n’accepte pas facilement de « sacrifier son confort pour rencontrer vraiment l’autre »463. Par contre, ce caractère qui paraît égoïste découle de la motivation principale de ces touristes. Pour ne pas les qualifier d’égoïstes, on se pose les questions de savoir « pourquoi ces touristes cherchent l’altérité sans s’intéresser à l’autre habitant dans ces lieux visités » ? Est-ce le manque d’intérêt, leur comportement général, le manque d’information nécessaire sur cet autre, ou, simplement la structure générale du secteur touristique ?

Les propos d’Amirou sur l’imaginaire du tourisme culturel pourraient nous aider à mieux comprendre ce phénomène tant à l’ouest du pays tant au Kenya et ailleurs. Ce sociologue perçoit un voyage comme « une forme paroxystique d’immobilité et de retour sur soi ». Il ajoute que le « plaisir du voyage peut s’illustrer par la jubilation de se retrouver dans la permanence de soi, c'est-à-dire de se sentir présent, de se sentir sujet,… (pour évoquer) une expérience intérieure »464. Il nous semble que ces touristes se déplacent « ailleurs » pour se distraire, se dépayser, … Cette affirmation d’Amirou signifie que les touristes quittent leurs résidences habituelles motivées par ce qu’ils vont faire dans ces territoires, peu importe les habitants qui y résident.

Dans ces destinations, ils cherchent à satisfaire leurs propres besoins et leur ego (certains chercheurs évoquent l’idée d’ « egotourisme »), plutôt qu’à contribuer à la sauvegarde de l’environnement et au développement des économies des pays visités, comme on a tendance à le penser. Les impacts économiques qui en résultent, même chez les écotouristes, échappent largement à la pensée du touriste à titre individuel. C’est uniquement la responsabilité des gouvernements au sein de ces destinations de développer le tourisme durable à travers une planification appropriée. Pour le Kenya, le segment de marché du tourisme « non égoïste » connu ici comme philanthropique, solidaire ou équitable, reste très peu connu ou développé s’il existe465. Aucun document officiel ni étude ne fait référence à ce type de tourisme. Même le poids de l’écotourisme dans ce pays reste encore inconnu car sa définition n’a pas été mise au point.

Malgré cette description des touristes « égoïstes » dans les enclaves, il nous semble que les êtres humains sont une attraction touristique en soit, mais habituellement cela est très peu connu comme étant une sorte de tourisme. Pour le Kenya, c’est les Maasai qui représentent une attraction touristique humaine grâce à leur mode de vie. Cette attraction humaine constitue une voie alternative fondée sur l’offre et la diversité de patrimoine : le mode de vie, les coutumes, entre autres. Au Kenya, les Tour Opérateurs intègrent les Maasai de façon croissante, souvent au même titre qu’un territoire naturel de la plaine Maasai. Cette ethnie, marginalisée économiquement, emblématique et plus médiatisable, est mise en tourisme à travers ses danses, ses rites, son artisanat …

En ce qui concerne la culture Swahili, Eastman (1995) déplore qu’elle ne fasse pas l’objet d’une mise en tourisme sur la côte kenyane. Ainsi pour les touristes arrivant à Nairobi, aucun aspect swahili n’est porté sur le contenu du produit touristique kenyan, au grand désespoir des touristes comme Eastman qui sollicitent ce complément culturel. Cela est un appel aux destinations touristiques comme le Kenya de bien connaître ses clients – qui sont attirés par un ailleurs rêvé – pour pouvoir les satisfaire.

Cette notion de « vivre » pourrait également être compliquée pour des destinations touristiques. D’une part c’est le touriste, qualifié d’ « égoïste », qui ne s’intéresse pas à la vie des populations locales et d’autre part, c’est la société locale qui ne sait pas quoi faire de l’activité touristique sur son territoire – le cas de Saiwa. Surmonter ce dernier obstacle, serait un premier pas vers la diffusion du tourisme au sein de la société locale.

Dewailly demande à titre juste la réévaluation de la place de la société locale dans le processus de mise en tourisme466. Cette clarification est indispensable, mais elle n’est ni simple ni uniquement liée, comme déjà indiqué, à l’influence de ce que Dewailly distingue comme coupable ou égocentrique : des spéculateurs, actionnaires, mafieux, politiciens véreux… Ceux-ci nous semblent des hommes et des femmes d’affaires qui ne voient qu’une opportunité au moment donné, qu’ils exploitent bien au maximum et à leur avantage, face à une société locale impuissante.

Bien que la présence d’entrepreneurs touristiques ne suffise pas pour qualifier la touristicité d’un espace467, il serait nécessaire de souligner que sans ces acteurs (investisseurs), il n’y aurait peut être pas le processus de mise en tourisme (notamment celui du « développement » spontané ou planifié). Ces acteurs mettent en place des aménagements touristiques : des hôtels, des restaurants, des moyens de transports, des centres culturels, autres services dont le touriste dépend … Ainsi, ça ne vaut pas la peine de les vilipender après qu’ils aient pris le risque d’investir dans ce secteur très saisonnier et instable.

Pour illustrer ce point de vue, on note que dans les années 1990, le gouvernement gambien avait pris la décision de réduire la part de touristes à forfait (ce que Dewailly appelle des égoïstes) en faveur des touristes de haut de gamme, mais il était revenu sur sa décision après que le nombre de touristes ait cruellement chuté. L’île de Chypre, dans les années 1990, était aussi revenue sur sa décision de réduire les touristes de masse (des égoïstes encore ?) sur son territoire suite à la pression des Tour Opérateurs européens qui dépendaient des charters anglais. Enfin pour l’île des Baléares, on a imposé en 1990 l’éco taxe aux hôteliers(actionnaires et investisseurs égoïstes qui ne s’intéressent pas à la qualité de l’environnement ?), en invoquant le concept du développement durable. Cette dernière imposition a joué contre l’essor de ce secteur468.

Par conséquent, bien que Dewailly perçoive ces touristes et ces investisseurs comme des égoïstes, pourquoi ces trois pays sont-ils revenus sur leur décision ? Sans doute, dans cette dernière destination, cette imposition de l’écotaxe a freiné le taux de croissance, le chômage a augmenté, la période d’ouverture des hôtels a diminué, la saison touristique s’est rétrécie, on a commencé à parler de crise économique et d’inflation éventuelle, les postes de travail ont été réduits …

En tous cas, les touristes dans les destinations ne se désintéressent pas totalement de la culture locale. Même dans les enclaves touristiques du Kenya, quelques touristes occidentaux, cherchent à s’extraire de la monotonie du quotidien dans leur enclave vers les plages fréquentées par des kenyans pour courir, déambuler sur le rivage …469. A propos des touristes en Guyane qui voudraient se mettre en scène dans la vie des Hmong, Geraud observe que « les touristes déplorent que les Hmong n’apportent aucun commentaire, aucune explication sur leur vie présente et passée et n’associent pas les visiteurs étrangers à leur pratiques quotidiennes »470. Donc, la communauté d’accueil, comme à Saiwa, doit aussi se culpabiliser de ne pas s’être impliquée dans l’activité touristique de son territoire.

Dans la plupart des pays en voie de développement, le secteur touristique est loin d’être intégré, maîtrisé, contrôlé et promu par les habitants. Les populations dites locales restent les bénéficiaires du tourisme et, attendent la mise en tourisme de leur territoire (par des spéculateurs, actionnaires, mafieux, politiciens véreux… ?) pour en profiter. Ces populations sont optimistes en ce qui concerne le développement touristique de leur territoire ; peu importe à qui appartiennent les hôtels, les taxis, les boutiques, les restaurants… Akama et Kieti font ressortir la perception positive chez la population locale en ce qui concerne le développement touristique sur la côte kenyane de Mombasa. Malgré tout cela, ils constatent que plus de 50% d’entre eux sont des pauvres. Certes, l’OMT souligne qu’ « il ne faut pas plus considérer qu’il ne vaut pas la peine d’investir puisque ce sont surtout des personnes qui ne sont pas les pauvres qui bénéficieraient le plus, car en réalité, les pauvres en retirent toujours quelques avantages »471.

Horochowski et Moisey donnent un exemple du Honduras en Amérique centrale, où les sociétés locales font autant de confiance aux étrangers qu’à leurs citoyens, car ces derniers en participant à ces projets pensent qu’ils pourraient par exemple se présenter aux élections472. Ils ajoutent qu’avec des attitudes coloniales, ces peuples attendent que les aides financières, la création d’emplois, et le développement touristique soient initiés par les étrangers en ignorant le concept de l’écotourisme dans sa totalité. A Kakamega, par exemple, la communauté locale perçoit les touristes pas seulement comme les vacanciers mais aussi comme une source d’aide à leurs problèmes : bourse scolaires, don d’équipements… Comme dans le cas de Mombasa, ces peuples d’Honduras ainsi que ceux de l’ouest du Kenya sont enthousiastes dans le développement du tourisme, grâce aux impacts positifs que ce secteur peut générer, même si ce concept est étrange pour eux. Ce secteur utilise une main d’œuvre relativement importante, il favorise également le développement des autres secteurs tels que le taxi, l’alimentaire, et en plus il crée des emplois dans les hôtels, les restaurants et l’agriculture…

Ainsi, au lieu de se faire des illusions sur cette problématique de la participation de la communauté locale au tourisme, Fitton (1996) cité par Dallen (2002) a donné le titre suivant à son article : « Est-ce que notre communauté veut du tourisme ? »473. Cela semble (à tort) une question superflue surtout à cette époque du « développement durable », de l’ « écodéveloppement », de l’ « autochtonisation », de l’ « écotourisme », de la « gouvernance participative », du « tourisme communautaire » … ou encore au moment où tous les chercheurs préconisent que la société locale soit au moins associée à un projet de tourisme.

Cette question de Fitton trouve sa réponse dans le travail de Cazes et Knafou474. Ces chercheurs stipulent qu’il y a deux types de population habitant dans des lieux touristiques, parmi lesquelles la « population permanente qui ne vit pas du tourisme ou n’a pas le sentiment de vivre du tourisme ». Un bon exemple se trouve chez les Hmong au Guyane, où Geraud remarque que ces peuples n’ont pas besoin du tourisme pour vivre, car le tourisme ne constitue pas pour eux un enjeu économique vital475.

Néanmoins, si les acteurs locaux ont le sentiment de vivre du tourisme, nombreux sont les problèmes liés à leur participation. Cela est indiqué par Rieucau sur les communautés languedociennes où « la vie quotidienne fonctionne sur une désunion, sur des rivalités internes … des jalousies professionnelles… »476. Dans ces conditions là, le tourisme ne peut pas s’épanouir en étant conduit par la communauté d’accueil, mais pourrait être développé par ces autres acteurs vilipendés par Dewailly, laissant ainsi la place aux impacts directs (emplois, vente des souvenirs…), indirects (pas directement touristiques mais sont la conséquence du développement touristique) et induits (traduit par l’augmentation de la consommation locale grâce aux ressources accrues tirées par les habitants des salaires et revenus divers en provenance du tourisme).

A partir de ce constat, cette question formulée par Fitton nous semble pertinente. En revanche, si la réponse à cette question peut être affirmative, on pourrait également se demander si la communauté est prête à faire et à vivre du tourisme. Il ne faudrait pas confondre la volonté de faire et la capacité de réaliser et de vivre avec le tourisme.

Pour le Kenya, ce type de raisonnement semble très juste. D’une part la société côtière et d’autre part la société Maasai près des zones animalières de Maasai Mara, d’Amboseli et de Nairobi. Ces deux peuples ne semblent pas prêts d’avancer dans le même sens, malgré la présence en abondance de l’activité touristique sur leurs territoires. Les Maasai essaient de profiter du tourisme à leur propre manière, tandis que les Mijikenda sur la côte kenyane semblent moins intéressés par l’activité touristique. Comment alors expliquer ce scénario là qui diffère d’une communauté à l’autre ? La réponse pourrait être dans les facteurs socio-économiques et historiques qui ne sont pas traités ici. Cette dernière communauté est bien stéréotypée par d’autres Kenyans comme étant paresseuse et oisive, attendant qu’une noix de coco tombe du cocotier.

Etant intéressés par la culture swahilie, Eastman et son équipe nous amènent à penser qu’on est attiré par l’altérité. Un ailleurs imaginé devient un moteur du flux touristique. Ainsi, le tourisme à l’ouest du Kenya peut être le vecteur privilégié d’une reprise en main par ces territoires de leur développement humain et économique. Celui-ci est nécessaire parce que les forêts tropicales telles que Kakamega ne peuvent pas concurrencer les savanes qui ont déjà une grande notoriété auprès des touristes. Par exemple les migrations des gnous dans la réserve nationale de Maasai Mara, le spectacle ornithologique au parc du lac Nakuru et celle des éléphants dans le Tsavo n’ont rien de comparable ailleurs au Kenya.

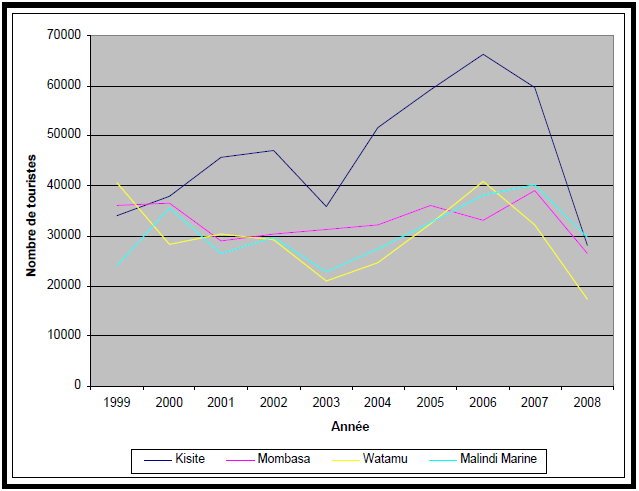

Source: Kenya National Bureau of Statistics

En plus, entre 1999 et 2008, le parc marin de Kisite Mpunguti est le plus fréquenté par rapport aux autres (Malindi, Mombasa et Watamu), malgré le fait qu’il soit le plus éloigné de Mombasa (fig. 17). Pendant cette période, il a reçu en moyenne 46.581 touristes par an contre 33.098 touristes enregistrés au parc marin de Mombasa. Cette fréquentation peut être attribuée à la « grande faune » et au spectacle des dauphins dans ce parc. Il faut tout de même noter que cette étude ne recherche pas une fréquentation touristique homogène sur tout le territoire kenyan, mais elle nous amène à réfléchir sur comment attirer davantage de touristes dans les zones moins mis en tourisme.