2.2.3. Mouvement, rôle structurant de l'espace et théories linguistiques

Au-delà de la question du type de lien qui pourrait unir langage et cognition spatiale, les théories linguistiques qui pensent le rôle structurant de l’espace sont elles aussi diverses : elles montrent des degrés d’intégration différents du spatial dans leurs analyses et, partant, n’ont pas recours aux mêmes outils.

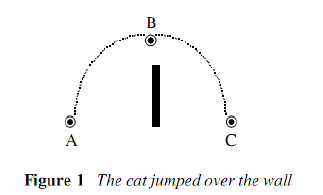

Les linguistiques cognitives sont celles qui présentent le plus haut degré d’intégration. Ainsi le postulat central des grammaires cognitives veut que le cadre que forment les concepts topologico-dynamiques (c’est-à-dire adaptés à l’étude de l’espace et du mouvement, et issus de celles-ci) soit celui qui fonctionne le mieux pour décrire le langage humain, car il joue un rôle clé dans la structuration de celui-ci. La grammaire cognitive de R. Langacker est par conséquent décrite comme une "space grammar", une grammaire spatiale, car ses outils de description et d’analyse sont issus d’une schématisation selon des modèles topologiques. Cette structuration spatiale du sens se décline en analyses qui décrivent d’abord un sens spatial des marqueurs et constructions, dont elles font dériver les autres sens par métaphore. C'est sur cette base que des linguistes comme Lakoff ou Langacker élaborent des représentations diagrammatiques du noyau de sens spatial d'une unité linguistique donnée (Brugman, 1983 ; Lakoff, 1987) et de ses extensions métaphoriques. Par exemple, dans leur analyse des prépositions spatiales, Evans et Tyler (2004) proposent d’analyser l’usage de la préposition « over » dans l’énoncé (7) comme spécifiant la position de la figure (le chat) au point B sur le diagramme ci-dessous :

(7) The cat jumped over the wall

Le reste de la trajectoire serait inféré sur la base de notre connaissance des chats, de ce que sauter implique, et de la nature des entités « murs ». On le voit, la trajectoire ainsi représentée est géométrisée et ne permet pas de rendre compte de notions comme la force ou la vitesse, qui d’après les auteurs ne sont pas représentées dans l’énoncé (7). Pourtant il n’est pas certain que la compréhension d’un tel énoncé (si toutefois il avait été produit au cours d’une interaction naturelle et non par le linguiste pour les besoins de son analyse) mette nécessairement en jeu une telle représentation de la scène. Il se peut bien, par exemple, que les locuteurs se focalisent sur le résultat d’une telle action et interprètent donc plutôt « over » en fonction du point d’arrivée, en ajoutant ici encore à la représentation géométrique l’idée de résultat atteint, c’est-à-dire aussi une caractérisation fonctionnelle de l’événement spatial, en vertu de laquelle le déplacement importe moins que la destination ou le but de celui-ci. Une telle hypothèse est d’autant plus probable que, nous l’avons vu, ce type de conceptualisation se met aussi en place assez tôt chez l’enfant (vers la fin de la première année) et prédomine ensuite dans la représentation de l’action. Tout le problème est alors de déterminer le statut de cette phase 1 de représentation, et sa pertinence en synchronie ainsi que pour les approches développementales : les locuteurs reconnaîtront-il qu’over exprime d’abord la trajectoire, et le jeune enfant commencera-t-il par utiliser ce marqueur pour parler de la trajectoire ? Il nous semble plutôt que trajectoire et but sont compris d’emblée et bien difficiles à distinguer par la suite.

Surtout, la justification ultime d'une telle approche n’a rien d’évident : pourquoi ce type de structuration basé sur une modélisation géométrique de la perception visuelle de l'espace et du mouvement primerait-il sur les autres aspects de l'expérience ? Pour Lakoff et Johnson (1999), les métaphores les plus fondamentales ont une dimension expérientielle, elles sont ancrées dans notre expérience corporelle du monde. Mais la prévalence des modèles spatiaux en linguistique cognitive réduit considérablement cette expérience. Certains auteurs ont ainsi été amenés à revenir sur des analyses antérieures pour ajouter aux modèles spatiaux la complexité des dimensions fonctionnelles liées à notre expérience de l’espace et de ses configurations particulières (Evans, 2010 : 215) : « The use of the term ‘functional’ is motivated by the observation that […] non-spatial parameters are a functional consequence of humanly relevant interactions with […] spatio-geometric properties » (ibid, p. 218). C’est en vertu de telles dimensions que l’on peut par exemple rendre compte de la localisation d’un livre « sur la table », alors que celui-ci se trouve au sommet d’une pile de livres et n’est donc pas en contact avec la surface de la table, ou de l’indication de ce que quelqu’un est « à son bureau », où se dit plutôt l’activité : le bureau est fonctionnellement conçu, comme cadre d’une activité, et n’indique donc pas vraiment la localisation6 (ibid, pp. 219-220, les exemples sont ceux de Herskovits, 1988).

Les modèles diagrammatiques de la linguistique cognitive ne se trouvent pas pour autant invalidés : bien au contraire, leur relative popularité suggère qu’ils constituent des modélisations opératoires. Mais faut-il pour autant accepter que les catégories ou structures ainsi décrites dérivent nécessairement d’un noyau de sens spatial ? La question centrale est pour nous celle du statut de ce noyau de sens allégué. Bien souvent les analyses de la grammaire cognitive suggèrent qu’il existe un décalque presque parfait entre langage et cognition, ou plus précisément entre mécanismes perceptifs et fonctionnement du langage : puisque construction du sens et conceptualisation sont compris comme équivalents, et que par conséquent on retrouve les mêmes principes à l’œuvre dans l’organisation des données linguistiques et des perceptions « non linguistiques ». Ainsi, d’après Jackendoff : « There is not a form of mental representation devoted to a strictly semantic level of word meaning, distinct from the level at which linguistic and nonlinguistic information are compatible. »(1983 : 110). Nous pensons au contraire que la spécificité des phénomènes linguistiques est irréductible, qu’ils mettent en jeu des représentations particulières ainsi que des logiques propres : c’est ce que Slobin (1996) a appelé « thinking for speaking ». Or, il existe au moins deux façons de penser un tel noyau de sens, au-delà de l’assimilation du linguistique au cognitif qui, nous semble-t-il, ne peut-être que réductrice (voir aussi Lansari, 2009) : on peut soit se servir d'un cadre topologico dynamique sans postuler sa primauté, soit trouver des éléments permettant de montrer que « des mécanismes cognitifs communs sous-tendent la perception du mouvement et l'activité de langage » (Victorri, 1997a)

La TOE d’Antoine Culioli, et ses variantes actuelles, utilisent une terminologie que l’on pourrait qualifier de spatiale (en vertu de la géométrisation ou représentation spatialisée des opérations énonciatives, ainsi que nous l’avons montré dans l’introduction générale) mais elles le font sans privilégier les emplois spatio temporels des marqueurs. En effet, pour Culioli, le niveau notionnel (ou premier niveau de représentations) rassemble un faisceau de propriétés physico-culturelles : « Ce niveau est celui de nos représentations mentales, liées à notre activité cognitive et affective, qu’il s’agisse de notre activité sensori-motrice dans le monde physique ou de nos élaborations culturelles. En fait, il n’existe pas de notions, en tant que faisceaux de propriétés, qui ne soient d’ordre physico-culturel. Dit autrement, il n’existe pas de séparation radicale entre les propriétés physiques, hors culture, et les propriétés issues d’une culture. » (1999 : 161 & sq.)

Il y a alors une multitude de « chemins possibles » (ibid, p.164) des représentations cognitives aux choix de marqueurs qui caractérisent une langue. Et c’est seulement en considérant l’usage des marqueurs en contexte que l’on peut dégager des invariants ou opérations invariantes. Ainsi par exemple, la définition que donnent Franckel, Paillard et Saunier (1997) d’une forme schématique du verbe « passer », en termes de continuité et de discontinuité, permet d’intégrer au mieux les sens dits « figurés », qui ne sont plus alors nécessairement dérivés par métaphore. On trouve une illustration plus parlante encore du dépassement des modèles spatiaux que permet la recherche d’invariants abstraits dans une récente analyse contrastive des périphrases « aller+infinitif » et « be going to » (Lansari, 2009). L’auteure propose que le recours à un sens spatial comme noyau de sens soit non seulement moins puissant que la position d’un invariant abstrait, mais aussi et surtout extrêmement réducteur. Ainsi par exemple, la définition souvent vague d’un sens spatial déictique (ou trajectoire déictique) ne tient pas compte d’une différence fondamentale entre le verbe anglais « go », qui peut se passer de la mention d’une cible ou destination (ou, si l’on veut, la sous-entendre), et le verbe français « aller » qui la rend obligatoire (Fleischman, 1982 : 329, in Lansari, 2009 : 8). Si « I’m going» est un énoncé parfaitement acceptable dans la langue anglaise, « *je vais » est loin d’en être l’équivalent, et l’on doit a minima ajouter une mention allusive à la destination : « j’y vais » (voir aussi Deschamps, 2006). De là peut-être les valeurs génériques du marqueur go, dans lesquelles la trajectoire s’efface au profit de l’expression du changement d’état (« go mad »), par exemple. On voit ici qu’on ne peut se contenter de décrire ces valeurs à partir d’une trajectoire déictique, mais que cette première description doit être enrichie. Seulement les choses se compliquent lorsque l’on veut prendre en compte la multiplicité des effets de sens de be going to, de la décision à l’intention, l’inférence, l’inévitabilité, ou encore l’imminence : ils ne sauraient, à notre sens, être capturés sur la base d’un noyau de sens spatial, même enrichi. La recherche d’un invariant abstrait relève d’une toute autre démarche, qui pose que le sens spatial résulte d’une construction linguistique au même titre que les autres valeurs : elle consiste à rechercher des opérations susceptibles de rendre compte de l’ensemble des usages d’un marqueur ou d’une construction, sans poser une signification centrale dont dériveraient les autres. En l’occurrence, Lansari (2009) montre à partir de l’analyse de 832 énoncés que les usages de be going to reposent systématiquement sur une opération de préconstruction, c’est-à-dire que le choix de la valeur (ou signification) visée dans les énoncés avec be going to a été fait avant le moment de l’énonciation. Cette opération invariante se module en contexte pour donner tout un éventail de valeurs. Rappelons, enfin, que le statut des invariants ou formes schématiques dans la TOE diffère fondamentalement de celui des modèles cognitifs : il s’agit uniquement de représentations métalinguistiques (Culioli, 1990 : 130), et l’on ne postule pas de lien entre celles-ci et d’autres formes de représentations. C’est précisément la nécessité de ne pas confondre le niveau métalinguistique avec celui des représentations, qui rend selon nous au moins une partie des postulats des linguistiques cognitives difficilement tenables.

Nous préférons ainsi à l’équation des représentations spatiales et des modèles spatiaux d’analyse la recherche d’une justification a posteriori de la pertinence de ces modèles : Victorri propose par exemple l'hypothèse de la "scène verbale" (Victorri et Fuchs, 1996 ; Victorri, 1997b) selon laquelle:

‘"[L]’activité de langage conduit à la construction par les sujets parlants impliqués dans l'interlocution […] d'un espace (ou mieux un champ) intersubjectif partagé où se donnent à voir des entités et des événements" (1997a : 6). ’Ce serait alors en vertu de la structure topologico-dynamique de ce champ que l'on pourrait penser l'activité langagière comme une façon "d'animer les entités sur la scène verbale" (ibid : 7). Cette hypothèse montre bien le statut métalinguistique et heuristique des modèles spatiaux, qui constituent une façon de penser l’activité langagière, mais dont rien ne permet d’affirmer qu’ils capturent aussi les représentations des locuteurs. La proposition de Victorri ressemble à une variante enrichie de la théorie de Fillmore, qui deux décennies plus tôt avait établi une notion très générale de scène (Fillmore, 1977) au sein de laquelle se lisent les scénarios habituels, les représentations corporelles, mais aussi un ensemble de cadres (« frames ») permettant de rendre compte de choix linguistiques différents. Seulement chez Fillmore, ces cadres sont le plus souvent associés à des scènes prototypiques (1977 : 63), et les régularités observées sont liées à des mécanismes cognitifs généraux, alors que dans le modèle de Victorri la scène est davantage conçue comme métaphore explicative, et elle doit pouvoir rendre compte de toute production langagière, quel que soit le lien qu’elle entretienne avec une sémantique spatiale. Et en effet, il nous semble important de préserver cette spécificité des modèles explicatifs, c’est-à-dire aussi de ne pas perdre de vue leur nature nécessairement métalinguistique : ils peuvent ainsi correspondre à des représentations imagées, mais celles-ci sont le produit de réélaborations, de reconstructions a posteriori dont rien ne garantit qu’elles se rapprochent de la façon dont nous nous représentons intuitivement (et en grande partie inconsciemment) l’espace.

Les propositions théoriques que nous venons d’esquisser montrent bien, à notre sens, les limites d’outils « cognitifs » pour l’analyse des faits de langue, et le caractère forcément réductionniste du décalque entre langage et cognition qu’ils peuvent suggérer. Nous pensons en effet que c’est seulement en acceptant la spécificité (c’est-à-dire le caractère métalinguistique) des outils qui sont les siens que le linguiste est à même de rendre compte de l’infinie variété, mais aussi et de surtout de cette caractéristique essentielle du langage humain, en vertu de laquelle il se situe toujours au-delà de la simple représentation du réel. Les analyses que nous présentons ici prennent souvent la terminologie de Talmy pour point de départ, mais elles ne présupposent pas que celles-ci permettent d’isoler des significations primitives : au contraire, nous montrons que d’autres dimensions sont, elles-aussi, présentes et peut-être tout aussi cruciales dans les premières productions de l’enfant.

Les « primitives » de Talmy constituent cependant un bon instrument de comparaison, à condition de bien définir ce qu’elles permettent de comparer : il ne faut pas négliger la spécificité de la typologie sémantique, qui établit une comparaison entre les langues sur la base des schémas de lexicalisation de la trajectoire qui s’y rencontrent le plus fréquemment. L’objet des développements qui suivent est de décrire les familles de constructions ou de faits de langue qui sont ainsi mis en regard. Ces descriptions constituent un préalable important, puisque nous procédons ensuite, sur cette base, à une analyse de la façon dont ces ensembles s’organisent dans les interactions mère-enfant, en français et en anglais (chapitre IV).